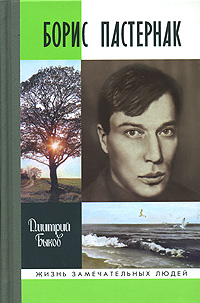

Текст книги "Борис Пастернак"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]

Я думал о происхожденье

Века связующих тягот.

Предвестьем льгот приходит гений

И гнетом мстит за свой уход.

Само собой, в «Стихотворениях» 1935 и 1936 годов цензура эти четыре строчки сняла – про гнет все было слишком понятно. В 1957 году Пастернак задумал их восстановить в неосуществившемся «Избранном», к которому в качестве предисловия написал очерк «Люди и положения». Строго говоря, эту редакцию и следовало бы печатать как окончательную, с учетом того, что в последние годы он вообще избегал пафоса и невнятицы, выражаясь так просто и голо, что смысл зачастую уплощался. Исчезла магия, мерцающая аура смыслов, – зато появилась вполне конкретная декларация:

Тогда, его увидев въяве,

Я думал, думал без конца

Об авторстве его и праве

Дерзать от первого лица.

Из ряда многих поколений

Выходит кто-нибудь вперед —

далее по тексту.

Интересно, что здесь Пастернак поневоле сам себя опровергает. Только что ему казалось, что «века связующие тяготы» наконец отменены, что цепь истории прервана и из «клети» можно шагнуть в новое пространство, – но тут же намечается другая цепочка: разрушая гнет, гений является с небывалыми обещаниями (под «льготами» разумеются, конечно, свобода и братство), – но следом наступает черед нового гнета, «цемента крепче и белей», который после ухода гения неизбежен. Эту мысль Пастернак впоследствии развил в «Лейтенанте Шмидте» и считал ее главной в поэме.

Пастернак думал о Ленине много, но почти никогда – вслух. Оно и понятно: если критика Сталина была разрешена хотя бы после его смерти, Ленин оставался безусловной советской святыней. В 1924 году Пастернак ходил прощаться с Лениным – ледяной ночью 24 января прошел мимо его гроба, стоявшего в Колонном зале бывшего Дворянского собрания; в той же многотысячной скорбной очереди стоял и Мандельштам, а Маяковский отстоял ее три раза. Но ни с Мандельштамом, ни с Маяковским Пастернак о Ленине подолгу не говорил; в «Людях и положениях» – в дополнительной главке – о вожде русской революции сказано скупо и осторожно. Даже в «Докторе Живаго» о нем почти ни слова. Тем важнее, что в 1957 году у Пастернака уже нет окончательного ответа – «Я думал, думал без конца» – на вопрос о том, стоило ли вообще дерзать от первого лица. В «Людях и положениях» о Ленине сказано: «Он с горячностью гения, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир, он не побоялся кликнуть клич к народу (…), ураган пронесся с его благословения». Есть времена, которые не вообразишь теоретически, – в них жить надо. Стал ясен уже не эстетический, а простой и грубый исторический смысл Октября, чуждый всякой романтики. О нем стало можно судить по последствиям. «Прошло сорок лет, – сказано в этой главке из „Людей и положений“. – Из такой дали и давности уже не доносятся голоса из толп, днем и ночью совещавшихся на летних площадях под открытым небом, как на древнем вече. Но я и на таком расстоянии продолжаю видеть эти собрания как беззвучные зрелища или как замершие живые картины».

То-то и оно, что – беззвучные. «Звук исчез». И в пятьдесят седьмом Пастернак уже отнюдь не готов признать, что ураган, пронесшийся с ленинского благословения, – был благотворен. Он уже не убежден, что у Ленина было право благословлять ураганы. Иное дело, что ураган пронесся бы и без всякого благословения, ибо всякое «сыпучее самосверганье» рано или поздно переходит в стадию бурного распада. Но тогда по крайней мере не были бы скомпрометированы «прописи дворян о равенстве и братстве» – ибо «припутанная к правде ложь» надолго стала «звуковым лицом» Октября.

Таков смысл последнего вмешательства Пастернака в текст поэмы, эволюционировавшей вместе с автором и наиболее ценной именно как зеркало этой эволюции.

7Эпос не родился, но поэма состоялась – автор желал зафиксировать некую определенность, а зафиксировал растерянность, что, по размышленье зрелом, может оказаться и поважней. Пастернак пытался решить главную задачу эпохи – задачу создания нового поэтического языка, пригодного не только для лирической экспрессии, но и для нарратива, и даже для социального анализа. Не следует впадать в уродливую крайность, представляя поэта конспиратором, старательно упрятывающим откровенные замечания в хаос бреда и бормотания; кстати, подобные прочтения имели место – тексты Пастернака понимались частью современников именно как «зашифрованные послания». Не кто-нибудь, а приятель его Дмитрий Петровский на четвертом пленуме правления Союза писателей в 1937 году рявкнул: «Пусть мне не говорят о сумбурности стихов Пастернака. Это – шифр, адресованный кому-то с совершенно недвусмысленной апелляцией… Дело не в сложности форм, а в том, что Пастернак решил использовать эту сложность для чуждых и враждебных нам целей». Это можно понять и как политический донос, и как жалобу недалекого читателя, скорее готового заподозрить автора в политической конспирации, чем признаться в своей некомпетентности, – но если отбросить доносительский характер цитаты, нельзя не признать, что в сущности-то Петровский был недалек от истины. Он знал, что Пастернак по характеру – человек рациональный, что ранняя импрессионистская установка «чем случайней, тем вернее» давно им отброшена и что усложненность его сочинений никак не означает их принципиальной непонятности. Читатель начала двадцатых не отвык еще общаться со сложными текстами и готов был потратить некоторое время, чтобы поймать все брошенные ему мячи. В «Спекторском» эта вязь намеков, умолчаний и отсылок будет доведена до совершенства, но читать эту вещь надо еще внимательнее – а подлинный читатель к тому времени либо катастрофически поглупел от отсутствия достойной умственной пищи, либо сидел очень тихо.

Симптоматично, что именно на «Высокой болезни» произошел перелом, и две ее редакции – пред– и постпереломная стадии авторского развития. Вектор этого развития формально совпадал с генеральной интенцией эпохи – то есть с движением к простоте и внятности; совпадение, подчеркнем, было лишь формальным, а не содержательным, поскольку императивная простота приказа и азбучная плоскостность назидания не имели ничего общего с библейской простотой зрелого Пастернака. Однако внешне, казалось, век и поэт двигались в одну сторону, заданную еще демократическим вектором русского революционного шестидесятничества. Этот путь привел Пастернака к компромиссным эпическим поэмам второй половины двадцатых, стихам «Второго рождения», тупику и кризису тридцать пятого года.

Глава XIII

«Воздушные пути»

1В феврале 1924 года Пастернак написал и через полгода напечатал в «Русском современнике» маленькую повесть «Воздушные пути». Самое странное его сочинение появилось в самом странном из выходивших тогда журналов – единственном, которому дозволялась относительная свобода; впрочем, в том же 1924 году издание прекратилось. «Русский современник» выходил под редакцией Чуковского в Петрограде. То была последняя попытка вернуть русской журналистике хотя бы подобие свободы и легальности. Безнадежность ее была очевидна для всех, кроме сотрудников журнала. «Умные люди, а не понимают, что делают», – говорил по этому поводу Троцкий. Люди и впрямь были умные – в основном бывшая редколлегия упраздненной в 1921 году «Всемирной литературы».

Однако даже и в «Русском современнике» повесть не могла появиться целиком – в ней слишком резко было выражено авторское отношение к революционной жестокости.

Ее адекватная интерпретация затруднена даже сегодня – таково фантастическое нагромождение небывальщины, романтических вымыслов и штампов в этом коротком повествовании. Действие первых двух главок происходит где-то на юге России, году в девятьсот пятом. Семья, состоящая из красавицы Лели, ее вполне безликого мужа Дмитрия и их сына Антона (Тошеньки), готовится к приезду морского офицера Льва Поливанова. Муж и жена идут встречать его в порт. В это время начинается гроза; душно, парит, и нянька, оставленная с ребенком, засыпает у ствола шелковицы. Ребенок уползает к забору – а там его хватают проходящие мимо цыгане: «У мужчины черная борода. Косматая грива женщины бьется по ветру. У мужчины зеленый кафтан и серебряные серьги, на руках он держит восхищенного ребенка». (Тут характерная для Пастернака и вполне сознательная двусмысленность – «восхищенного» и «восхищенного», то есть украденного; ср. у Марины Цветаевой – «Восхищенной и восхищенной, сны видящей средь бела дня, все спящей видели меня – никто меня не видел сонной».)

Эти вполне оперные цыгане встретятся потом близнецам-гимназистам с соседней дачи и каким-то образом (в хаотическом повествовании об этом ни слова – так, полунамек) будут ими разоблачены – ребенка в результате вернут родителям, но как это выйдет, мы не узнаем. Зато случится происшествие, которое определит весь будущий сюжет – и добавит повествованию авантюрности на грани бульварщины: Тоша-то, оказывается, вовсе не Дмитриев сын. Он сын Поливанова – который потому и бросается с утроенной энергией на его поиски, что узнает от Лели об этой сериальной подробности.

Дальше больше. Проходит пятнадцать лет. К двум сюжетным ходам из арсенала паралитературы добавляются еще два – случайная встреча на фоне мятежа и конфликт долга с родственными чувствами. В двадцатом году, в пекле Гражданской войны, Леля приходит к члену президиума губисполкома, бывшему офицеру Поливанову, просить за их сына, арестованного за контрреволюционную деятельность. Поливанов отказывает в помощи, потом принимается наводить справки, – но, убедившись в полной бесполезности любых усилий («Он знал это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только в часе»), разражается спазматическим рыданьем. Леля в это время в обмороке «громадною неразбившеюся куклой» лежит на опилках и мусоре, которые в темноте «приняла за ковер». Все. То есть не все, разумеется, – Пастернак многажды рассказывал, что рукопись сокращена более чем на треть, что главное было в конце, в яростном авторском монологе против смертной казни. Но именно этот финал был безжалостно отрезан; восстановить его в сборнике «Воздушные пути» 1933 года не было надежды и подавно. Впрочем, весьма многозначительна и финальная фраза – о слое мусора, принятом за ковер; в этой проговорке – вероятнее всего, намеренной, поскольку в прозе двадцатых Пастернак каждую деталь стремился насытить смыслом, – больше сказано о разочаровании в революции, чем во всей повести. Страшна и двойная петля фабулы – обманка в первой части (ребенок похищен, но найден) и подлинная трагедия в финале, когда найти его вновь удается – но уже в списке приговоренных, которых спасти нельзя. Это уж не цыганское похищение – тут «диктатура», железные клещи.

На первый взгляд тут столько несообразностей, что лишь исключительное мастерство автора (и то главным образом в описании не относящихся к делу деталей) могло расположить редколлегию «Русского современника» к благоприятному решению. Это вещь несбалансированная и как бы бродящая – в ней есть и вечная пастернаковская тяга к традиционной прозе с сильной фабулой, и все издержки яркого экспрессионистского письма, которое эту фабулу затемняет до полной невнятицы. Главным событиям отводится две-три строчки – тогда как описания тучи, ливня, шелковицы, часового на посту, неба занимают по странице. Именно в «Воздушных путях» впервые были явлены основные особенности пастернаковской прозы: фабула тут имеет два уровня – внутренний и внешний. Внешним событиям внимание почти не уделяется. Все главное происходит на втором, метафизическом уровне, на «воздушных путях» (в чем и смысл названия, вопреки узким трактовкам). «Воздушные пути» – манифест новой прозаической манеры, ключ к метафизическому реализму «Этого света», «Доктора Живаго» и «Слепой красавицы».

Ребенка украли не потому, что мимо шли цыгане, а потому, что надвигалась гроза. Нянька уснула не потому, что была ленива, а потому, что в духоте поэтических гипербол все плывет и плавится, с шелковицы текут ягоды и гусеницы, тяжкая истома повисает в воздухе. И находят ребенка в конце концов не потому, что гимназисты задержали цыган, а потому, что «уже верилось в близкий рассвет». Главные персонажи этой прозы, – в чем и состоит суть формального эксперимента, – гроза, «птичка и ее чириканье», следы на траве, шелковица, небо, тучи. Показать реальность не как череду внешних событий, но как цепь таинственных движений воздуха, увидеть изнанку действительности, проследить «воздушные пути», по которым на самом деле движется история, – такова формальная задача; именно такая проза и может называться символистской.

Впоследствии вариацию на ту же тему – скрытно сославшись на Пастернака в цитатном названии – предпринял Валентин Катаев («Уже написан Вертер», 1979). О внешних событиях сообщается туманно и скупо (советская цензура едва пропустила в «Новый мир» эту историю о матери, просящей за сына, о бывшем политкаторжанине, который его освободил и поплатился за это жизнью, и о страшной ошибке – имя сына осталось в опубликованных расстрельных списках, и мать умерла от горя, не дождавшись его возвращения). Фабула развивается по логике сна, и герой все куда-то едет в поезде, все куда-то не туда… Главными персонажами катаевского повествования становятся облака, рельсы, жара, грузовики, рокотом моторов заглушающие выстрелы в тюремном дворе, – и пастернаковские цитаты, возникающие в повести дважды. Сначала – из «Разрыва»: «А в наши дни и воздух пахнет смертью: открыть окно что жилы отворить». Потом – из «Лейтенанта Шмидта»: «Наверно, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века».

2В «Воздушных путях» явлена и еще одна важная особенность пастернаковской прозы: с ходульными фабульными решениями, которые у нашего автора всегда очень традиционны (не зря он в качестве образца называл Диккенса), соседствуют поразительно точные психологические наблюдения. Именно в «Воздушных путях» Пастернак сформулировал один из законов собственной биографии: «Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключаться с другими. Неопровержимость его состоит в том, что, пока нас еще узнают друзья, мы полагаем несчастье поправимым. Когда же мы проникаемся сознаньем его непоправимости, друзья перестают узнавать нас, и, точно в подтверждение правила, мы сами становимся другими, то есть теми, которые призваны гореть, разоряться, попадать под суд или в сумасшедший дом».

Пятьдесят лет спустя Бродский высказал эту же мысль короче: «Смерть – это то, что бывает с другими» («Памяти Т. Б.»).

Существует и еще одно толкование «Воздушных путей»; оно основывается на цитате из третьей главки. Описывается «небо Третьего Интернационала», как называет его здесь Пастернак; пожалуй, это одно из самых точных – потому что самых метафизичных – описаний истинной реальности двадцатого года. «Это были воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолинейные мысли Либкнехта, Ленина и немногих умов их полета. Это были пути, установленные на уровне, достаточном для прохождения всяческих границ, как бы они ни назывались». Почти физическое ощущение эфира, насыщенного бесчисленными волнами – тревогами, идеями, надеждами, связями, – всегда посещает Пастернака и его лирических героев во время эпохальных сдвигов: мир полон заряженных частиц, переносящих мысли и опасения, в воздухе носятся флюиды ожиданий и предчувствий. Эта же ощутимая плотность пространства появляется в одновременно (тот же 1924 год) написанных стихах Ходасевича. Ходасевич от Пастернака бесконечно далек – и психологически, и творчески, – но большие поэты сходно чувствуют метафизику времени: «Через меня всю ночь летели колючих радио лучи… О если бы вы знали сами, Европы бедные сыны, какими вы еще лучами неощутимо пронзены!» Интересно, что и у Мандельштама в тридцать седьмом (когда и Пастернак, и Ходасевич замолчали – первый на время, второй навсегда) главным героем предгрозовых, пророческих «Стихов о неизвестном солдате» становится воздух, воздушный океан: «Этот воздух пусть будет свидетелем… Океан без окна, вещество…» – и позже, уже в другом тексте: «Я обращался к воздуху-слуге, ждал от него услуги или вести». Воздух-слуга, воздух-вестник, пространство, набитое сигналами: у Ходасевича были «колючих радио лучи», у Мандельштама перед Второй мировой – «свет размолотых в луч скоростей». И пастернаковскому «небу Третьего Интернационала», небу, которое «и днем насыщалось опустошенной землей», ответило через четырнадцать лет мандельштамовское «неподкупное небо окопное, небо крупных оптовых смертей»; сырое, землистое, земляное.

3Напоследок нельзя не заметить важного лейтмотива, впервые зазвучавшего именно в «Воздушных путях»: домашний мальчик, будущий мятежник, в детстве украден цыганами. Цыгане – образ мятежа; побег из дома или уход в подполье – события того же порядка, что и похищение. На мальчике Антоне с самого начала лежит отпечаток обреченности: он украден стихией, присвоен ею. Бегство в революцию или контрреволюцию, в заговор или восстание есть выбор в пользу трагического и опасного мира – с непременным отказом от мира детства с его хрупким уютом. Кого похитили цыгане – тому в обыденность возврата нет.

Теме соблазна, увлечения чем-то греховным и опасным всегда сопутствует у Пастернака мотив украденного ребенка. Это у него, по-жолковски говоря, инвариант. За три года до «Воздушных путей» он развивает эту тему в насквозь зацитированном, но от этого не менее темном стихотворении из «Тем и вариаций» – «Так начинают. Года в два…». Это сложнейшая, полная намеков и паролей духовная автобиография, свод всех пастернаковских тем:

Что делать страшной красоте

Присевшей на скамью сирени,

Когда и впрямь не красть детей?

Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст

Звезде превысить досяганье,

Когда он Фауст, когда фантаст?

Так начинаются цыгане.

Напыщенные строчки в худшем пастернаковском духе «Как он даст звезде превысить досяганье» не поддаются окончательной трактовке из-за крайней своей приблизительности: в двадцать первом году Пастернак еще позволял себе такие отписки. Но зато образ «страшной красоты», похищающей детей, – уже вполне отчетлив: все это восходит к какому-то страшному детскому воспоминанию именно о цыганах, о буре и неприкаянности, о неотразимом соблазне опасной и чуждой красоты.

Завидовал ли Пастернак тем, кого выкрал из привычного круга жизни иррациональный дух мятежа? Вряд ли. Скорее сострадал, видя в бунтарях прежде всего «украденных детей», но любое действенное участие в мятежах и битвах было для него так же чуждо, как любая цыганщина. Больше многих современников писавший о странствиях и кочевьях, сам он был человек оседлый. Да и нянька в детстве при нем была надежная: называлась она русской культурой, и предгрозовая духота ее не усыпляла – скорее напротив.

Глава XIV

1923–1925

117 декабря 1923 года в Большом театре чествовали Валерия Брюсова по случаю его пятидесятилетия.

Брюсов встречал юбилей в состоянии тяжелой депрессии. Он остро чувствовал литературное одиночество, писал откровенно слабые, искусственные стихи, а весь его неутомимый тридцатилетний литературный труд только обеспечил ему бесчисленных врагов, – даже Цветаева, любившая многие его стихи, назвала свой не слишком приязненный очерк о нем «Герой труда»; все, чему он служил до Октября, исчезло, сверстники и друзья умерли или разъехались, – а новому времени он по большому счету был не нужен. Выступать в Большом театре, где чествовали мэтра, никто из крупных поэтов не стал, но Маяковский на вечере был; он зашел за кулисы в антракте и тепло, уважительно поздравил Брюсова.

– Спасибо, но не желаю вам такого юбилея, – ответил герой труда.

В общем, он все понимал; в том, что он пришел к сотрудничеству с большевиками, было еще больше логики, чем в первоначальном решении Блока о том, что интеллигенция «может и должна» сотрудничать с октябрьскими победителями. Фанатик дисциплины и самодисциплины, неутомимый работник, подчинивший вдохновение железному распорядку и оставивший по образцу каждой поэтической формы, – он пришел к тем, «кто славил твердость и застой и мягкость объявлял в запрете». Брюсов явил собою редкий в России тип дисциплинированного поэта. Именно это нравилось Пастернаку, любившему во всем ответственность и прилежание. Он выступил на вечере с чтением стихов, глубоко тронувших Брюсова, – в ответном слове он назвал Пастернака «уважаемым сотоварищем».

Что мне сказать? Что Брюсова горька

Широко разбежавшаяся участь?

Что ум черствеет в царстве дурака?

Что не безделка – улыбаться, мучась?

(Насчет «царства дурака» – прекрасная пастернаковская амбивалентность; пойди пойми, при каком дураке черствел ум Брюсова? Может, при Николае… Конечно, все присутствовавшие поняли стихи правильно.)

Что сонному гражданскому стиху

Вы первый настежь в город дверь открыли?

Что ветер смел с гражданства шелуху

И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах

Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,

И были домовым у нас в домах

И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,

Что, до смерти теперь устав от гили,

Вы сами, было время, поутру

Линейкой нас не умирать учили?

В посвящении принципиален именно этот апофеоз дисциплины – поскольку сам Борис Леонидович твердо решил порвать с художническими привычками, вписаться в новую жизнь и начать обеспечивать семью. Двухлетие (1923–1925) отмечено для Пастернака лихорадочными попытками заработать наконец сумму, которая позволила бы ему существовать относительно безбедно в течение хоть полугода. Он начинает мечтать о большой работе, задумывает роман – сначала в стихах, потом в прозе, потом в прозе и стихах, – думает о новой книге лирики, мечтает и о переводах, но все упирается в мучительную невозможность найти сносную службу. В двадцать третьем у него случаются периоды полунищеты, он хватается за что попало, болезненно сознавая двусмысленность своего положения: поэт известный, молодежь на него молится, за границей о нем пишут – и не только эмигранты, а и европейские критики, – вышли два сборника, которые многим представляются вершинами новой лирики; ни один разговор о современной прозе не обходится без упоминания его имени, – а дома есть нечего, и у сына Женечки нет ни погремушек, ни целых пеленок, ни костюмчика.

Впоследствии Пастернака выручили европейская образованность и феноменальная производительность – он стал одним из самых плодовитых переводчиков, это позволяло кормить семью и помогать нуждающимся. Но в двадцатые переводили в основном зарубежную беллетристику, причем самого поверхностного и дешевого свойства. Горьковская традиция «Всемирной литературы» прервалась с отъездом мэтра и эмиграцией или гибелью большинства членов редколлегии. Выходили из печати романы европейских беллетристов и собрания сочинений классиков приключенческого жанра; среди переводчиков конкуренция была огромна – языки знали многие. Пастернаку выпало переводить никому не известных немецких поэтов для сборника «Молодая Германия». «Набрасывая сейчас ночью переводы идиотских немецких стихов, я прихожу в волнение и тянет меня к настоящей работе», – пишет он жене в Петроград, где она в мае 1924 года живет у родителей. Все это время Пастернак беспокоится о судьбе квартиры – внизу поселился отдел Наркомпроса и оттяпывает помещение за помещением, выселяя жильцов на окраины Москвы, а то и просто в никуда. «Боюсь, что во все лето положенье не изменится и все-то будут деньки такие во власти и в веденьи у немыслимейшей и бездарнейшей ерунды, и ни одного своего». От тоски Пастернак лечился одинокими импровизациями на рояле – при маленьком Жене играть было нельзя, громкая музыка его пугала; только когда сыну исполнится два года, Пастернак будет много играть ему, приучая к музыке.

«Ах, скотская наша жизнь!» – вырывается у него в одном из писем, и это не пустые слова. «Мерзкое время, ведь во многом виновато оно» – это месяц спустя. «Вдруг представители того или иного вида закона требуют с тебя таких вещей, которые доказывают, что вместо тебя они разумеют кого-то другого. О бездарная, бездарная посредственность, прирожденная могилыцица, призванная отрывать человека в редчайшие минуты от живейших мыслей и дел!» – это тот же 1924 год, письмо жене на станцию Тайцы, где она сняла дачу; и в борьбе с этой посредственностью – лишавшей его не денег, не благ, а элементарной возможности производительно работать, ничего другого он не просил! – прошла вся жизнь. Самодисциплина, взятая на себя как обязательство, стала ему ненавистна, как в Марбурге в июле двенадцатого: «О, Женя, что сделал я с собой. Для того, чтобы заморозить себя, как это случилось, я должен был убить весь свой смысл… Верится ли тебе, чтобы я навсегда разучился жить стихами?» «Печально, безысходно, непоправимо печально то, что тем временем, как меня томили и томят с платежами, мелькают дни, проходят недели, и вот уже лето кончается, и я у тебя не побывал. О, что за каторга! Мы должны чудом откуда-то доставать деньги в то самое время, как всякие издательства, в том числе и государственные, и всякие люди, в том числе и государственные, вправе месяцами отказывать нам в гонорарах, расплатах по договору и пр. и пр.». Евгении в Тайцах снились о нем страшные сны. Он подтверждал, что сны эти вещие: «Какая близость, какая сопряженность в судьбе. Мы рядом с тобой – и кругом опасная стихия случайности». Только 29 июля 1924 года он наконец смог выехать к жене в Тайцы, получив несколько давно обещанных гонораров.

По возвращении в Москву он опять упорно ищет работу. «Никогда еще я не смотрел вперед с таким бодрым удовлетвореньем», – сообщает он Мандельштаму 19 сентября, а десять дней спустя жалуется Ольге Фрейденберг: «Перестал понимать, что значит писать». Настроения у него менялись стремительно – и зависело это от новых обещаний и обманов. Вот пообещали издать «Алхимика» Бена Джонсона в его переводе – не издали. Вот посулили новые переводы… или аванс… или издание книжки прозы… Советская жизнь была в это время царством вопиющей неразберихи, в которой только идеалисты вроде Пастернака могли надеяться на совесть или закон; вот почему, вероятно, он даже несколько обрадовался, когда в начале тридцатых все это вошло в колею и устаканилось, пусть и в страшной, чреватой террором форме. Его кратковременное союзничество с государством диктовалось отвращением к временам, когда государства вообще не было и каждый был предоставлен сам себе – это Пастернаку одинаково претило в девятнадцатом и двадцать четвертом. Поисками верного заработка в это время было занято все его воображение, и тут подвернулся долгожданный случай.

Нашелся друг находчивый и рьяный.

Меня без промедленья привлекли

К подбору иностранной лениньяны.

(«Спекторский»)

Рьяным другом был Яков Черняк, и Пастернак получил работу в библиотеке. Черняк был из тихих ангелов-хранителей, которые сопровождали его всю жизнь: он работал в «Печати и революции», опубликовал там восторженную рецензию на «Сестру мою жизнь», и это послужило толчком для знакомства. Говоря о пастернаковских стихах, Черняк отметил «пушкинскую ясность и простоту формы», чем подкупил автора больше, нежели всеми прочими комплиментами. Пастернак стал заходить в редакцию «Печати и революции», а Черняк с молодой женой Елизаветой – бывать у него. Когда в том же двадцать втором Лиза Черняк тяжело заболела и надо было прикладывать лед, а в аптеках его не было, – Пастернак подучил Яшу воровать его во дворе Института мозга, который советская власть оперативно создала, надеясь изучить тайны умственной деятельности великих людей. В подвале института мучили подопытных собак, их вой был невыносим, – Пастернак и Черняк всегда старались быстрее уйти оттуда, и оба заметили друг за другом эту обостренную чувствительность к страданию; другого пароля им не надо было.

В 1924 году Черняк стал заниматься «подбором иностранной лениньяны» – иностранных откликов на смерть Ленина. Пастернак знал языки и для этой работы сгодился. Доступ к иностранной прессе в СССР был уже тогда ограничен, – и в «Спекторском» честно описаны занятия автора: «Знакомился я с новостями мод и узнавал о Конраде и Прусте». Новости мод, вероятно, его не особенно занимали, а вот Конрад и Пруст – вполне, про обоих он восторженно напишет Цветаевой. За работой он лишний раз убедился, что, при всем европейском комфорте, ощущения конца времен на Западе острей, чем в России – и выбор его, может быть, оправдан. Жить надо было здесь.

Институт Ленина при ЦК ВКП(б), по собственному пастернаковскому признанию в письме к Мандельштаму от ноября 1924 года, «жидоморничал». За библиографию заплатили унизительно мало. Оптимальной формой заработка на какое-то время Пастернаку представились детские стихи; тут была своя логика – писать надо то, что востребовано при любых режимах.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?