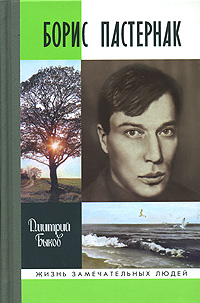

Текст книги "Борис Пастернак"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 77 страниц)

До двадцать первого года семья жила продажей книг, обработкой участка в Карзинкине, редкими продовольственными посылками от друзей и выступлениями Бориса то в кафе, то в Политехническом. В двадцатом оживилась было деятельность издательств, и у Пастернака купили в Госиздате рукопись «Сестры моей жизни»: заплатили копейки и книгу не выпустили. В двадцать первом он продал туда же – и тоже безрезультатно – рукопись «Тем и вариаций», включавших стихи 1917–1921 годов.

6«Сестру» перекупил у Госиздата Зиновий Гржебин, основавший собственное издательство в 1921 году. Книга вышла в двадцать втором и тут же сделалась сенсацией. «Темы и вариации» Пастернак продал издательству «Геликон» в Берлине, с правом продажи книги в Москве. Они вышли в 1923 году.

Книгу эту Пастернак считал более слабой, чем «Сестра». Тут он к себе, пожалуй, избыточно суров – в целом она будет и посильнее: внятность, страсть, полное и совершенное владение мастерством (чего сам Пастернак не ценил, как не любил и слова «мастерство»). Цветаева точно определила разницу: «Та книга – ливень, а эта – ожог: мне больно было, и я не дула…» Действительно, в «Темах» нет дождевой свежести «Сестры», оглушительного и ослепительного счастья первого дня творения; там даже в раскаленных степях дышала первозданность – здесь все спеклось, выжжено, сухо; там текло – здесь сыплется. Если в «Сестре» налицо сквозной сюжет (как, собственно, и в русском революционном «межсезонье» апреля – октября 1917 года), в «Темах» он рассеивается и дробится, как теряется и смысл русской истории в холоде и хаосе 1918–1920 годов. Здесь попытка выстроить цельную книгу с самого начала была обречена – отчего Пастернак и выбрал оптимальный сценарий, построив сборник как куст, без стержня-ствола.

Евгений Пастернак справедливо замечает, что если «Сестра» вся пронизана духом лермонтовской поэзии, вечно-юношеской, стремящейся к богоравности, – то в «Темах» господствует Пушкин, зрелый, эпический. Связано это с тем, что 1918–1921 годы прошли для Пастернака в силовом поле пушкинской проблематики, в размышлениях о человеке и обществе, поэзии и власти, личности и государстве, наконец.

У Пушкина есть сквозной образ – Каменный гость, он же Медный всадник, он же «государства истукан», как названо это в «Лейтенанте Шмидте»: молодой безумец пошутил со статуей – и дошутился. Подробнее об этом писал Роман Якобсон. В «Темах и вариациях» – смысловом центре книги – Пушкин сталкивается со статуей, с ее вековой загадкой; но для него это не враг и не оппонент, а предок. Такие отношения поэта и власти – важнейшая догадка Пастернака: Пушкин, стоящий перед каменным сфинксом, – равносущная ему, единоприродная сила. Они уравновешивают друг друга. «Светло как днем. Их освещает пена. От этой точки глаз нельзя отвесть». Собственно, он и не отводил – противостояние и взаимное уравновешивание поэта и власти стало главной темой Пастернака на протяжении всех двадцатых и тридцатых, пока он верил, что власть стоит рассматривать всерьез.

Важно, что сфинкс в этом цикле – с самого начала часть природы; что встречаются, собственно, Поэт и природа, Пушкин и море, Пушкин и пустыня, «скала и Пушкин».

Два бога прощались до завтра,

Два моря менялись в лице:

Стихия свободной стихии

С свободной стихией стиха.

Два дня в двух мирах, два ландшафта,

Две древние драмы с двух сцен.

Мы говорили уже о том, что с самых ранних стихов Пастернака история и природа друг другу противостоят; так же противостоят – но и взаимно обусловливают друг друга – поэт и стихия, поэт и народ, поэт и государство. Не случайно в «Подражательной вариации» звучит мотив «Медного всадника» – но подменен главный герой: не Петр, а Пушкин стоит «на берегу пустынных волн», и это его, а не петровские великие думы определяют будущее:

В его устах звучало «завтра»,

Как на устах иных «вчера».

Более того – в этом противостоянии поэт безусловно мощнее стихии:

Его роман

Вставал из мглы, которой климат

Не может дать, которой зной

Прогнать не может никакой,

Которой ветры не подымут

И не рассеют никогда

Ни утро мая, ни страда.

Ночь, когда был создан «Пророк», – описанная в третьей вариации, – была такой бурной именно потому, что в эту ночь сосредоточенно бодрствовал гений; создание стихотворения встает в ряд природных явлений: «Мчались звезды. В море мылись мысы. Слепла соль. И слезы высыхали. Были темны спальни. Мчались мысли. И прислушивался сфинкс к Сахаре… Плыли свечи. Черновик „Пророка“ подсыхал, и брезжил день на Ганге».

В цикле «Болезнь», следующем непосредственно за «Вариациями», много примет восемнадцатого года, болезни, бреда, – но есть и намек на примирение с жизнью, на то, что отчаяние восемнадцатого вроде как схлынуло:

Тот год! Как часто у окна

Нашептывал мне, старый: «Выкинься».

А этот, новый, все прогнал

Рождественскою сказкой Диккенса.

Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»

И с солнцем в градуснике тянется

Точь-в-точь, как тот дарил стрихнин

И падал в пузырек с цианистым.

…

Ведь он пришел и лег лучом

С панелей, с снеговой повинности.

Он дерзок и разгорячен,

Он просит пить, шумит, не вынести.

Он вне себя. Он внес с собой

Дворовый шум и – делать нечего:

На свете нет тоски такой,

Которой снег бы не вылечивал.

Снеговая повинность была в девятнадцатом году уделом всех москвичей, еще способных передвигаться: их выгоняли чистить снег на улицах. В домах составлялись списки, назначались уполномоченные, устанавливались графики дежурств – и эта живая работа успокаивала среди мертвенной, невменяемой реальности: простые вещи, вроде снега и солнца, оставались прежними при любой власти. Пастернак умудрялся излечиваться от тоски даже при помощи снеговой повинности – и его любимый герой, Юра Живаго, с наслаждением будет разгребать снег по дороге на Урал, когда на рельсы обрушится снежная буря. Это живое, не надуманное дело, оно связано с первозданными реальностями – и в нем спасение от депрессии.

Оттого-то в стихах девятнадцатого года вновь – хоть и редко – звучит пастернаковское страстное жизнеутверждение:

Рассвет расколыхнет свечу,

Зажжет и пустит в цель стрижа.

Напоминанием влечу:

Да будет так же жизнь свежа!

В этих стихах не царапает даже сплошное жужжащее ж-ж-ж – же жизнь свежа! – ибо неуклюжесть эта сознательная, так жарче, свежее!

Но и это стихотворение, и другие – «Зимнее утро», «Весна» – маленькие циклы по пять стихотворений – не выражают вполне того, чем жил Пастернак в это время. Там есть настоящие шедевры – например «Чирикали птицы и были искренни» (1922):

Не сыпались искры, а сыпались – гасли.

Был день расточителен; над школой свежей

Неслись облака, и точильщик был счастлив,

Что столько на свете у женщин ножей.

Прекрасна тут ироническая амбивалентность, еще одна нежная насмешка – эти женщины с ножами, грозная сила… и какое счастье их точить в весенний день, когда блеск режет глаз и колесо визжит… а все-таки нож – деталь куда как неслучайная. Есть тут и более серьезные стихи, сразу ставшие знаменитыми:

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,

Где даль пугается, где дом упасть боится,

Где воздух синь, как узелок с бельем

У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,

Оставленный звездой без продолженья

К недоуменью тысяч шумных глаз,

Бездонных и лишенных выраженья.

В этих стихах восемнадцатого года, написанных, как полагает Евгений Пастернак, после известия о замужестве Елены Виноград, – поразительное чувство светлой пустоты, внезапной свободы, оно бывает весной и без таких масштабных поводов, как замужество любимой. Но эта опустошенность чувствуется и в других стихах книги. Что-то кончилось, новое не началось – и эта неполнота ощущается в «Темах и вариациях», ибо ни одна из заявленных тем не получает разрешения. Ни тема человека и государства, ни тема «абсурда прозябанья» – которые могли развиться, но вместо того лишь варьировались, намечались, обыгрывались. По-настоящему Пастернак разовьет их в «Высокой болезни». «Темы и вариации» названы очень точно – это все еще вариации на темы семнадцатого года, тогда как новая высота взгляда, достигнутая было в «Подражательной» вариации, уже властно заявляет о себе.

Глава XI

1921–1923. Евгения Лурье

1Первый год десятилетия всегда знаменуется для Пастернака резкой сменой занятий, стиля, круга общения. Выход из кризиса был невозможен без новой любви. На этот раз он спасся во многом благодаря знакомству, а потом и браку с Евгенией Владимировной Лурье – первой женщиной, отношения с которой, несмотря на всю свою сложность и уход Пастернака из семьи в 1931 году, были опытом взаимности и гармонии.

О Евгении Лурье, как и обо всех женщинах Пастернака, писали разное. Есть две основные версии их союза: согласно первой, Евгения Владимировна была беспомощна и не приспособлена к жизни, обладала при этом капризным и властным характером, переоценивала свои художественные способности, недооценивала дар Пастернака, не обеспечила большому поэту нормального быта, измучила ревностью и долго еще потом омрачала его союз с Зинаидой Николаевной, в котором он только и обрел утешение.

«В Жене вообще было мало мягкости, уютности, уступчивости. У меня еще в то время сложилось впечатление, что Женя очень боится стать придатком к Б. Л., потерять свою душевную самостоятельность, независимость. Она все время как-то внутренне отталкивалась от Б. Л. Эта внутренняя борьба длилась все время, и именно она, по моему убеждению, привела к разрыву. В быту Женя все время требовала помощи Б. Л.», – писала Елизавета Черняк. Она короче других сформулировала то, на что намекали все без исключения мемуаристы: шла борьба. Женя Лурье не хотела быть просто Женей Пастернак – или, во всяком случае, внушала это мужу. Сообщая ей о хвалебной рецензии на свою книгу, он грустно шутит в письме, что сын обрадуется ей больше, поскольку сын-то с ним пока не соперничает.

Сам он в одном письме (12 августа 1926 года) говорит о ее образе «мстительницы, карательницы суровой, неумолимой госпожи» – веет Захер-Мазохом. Со стороны все это могло выглядеть и так – если бы не любовь Пастернака к этой женщине, если бы не безупречное душевное благородство ее писем и не идеальный сын, которого она вырастила.

Согласно альтернативной точке зрения, только Евгения Владимировна и была Пастернаку «ростом вровень». И это верно, и это приблизительно – ибо последние месяцы жизни с первой женой были для Пастернака временем тяжелейшего кризиса, безбытность его заморила до полного отвращения к себе и близким, а ноты отчаяния в эпилоге «Спекторского» и в лирике конца двадцатых диктовались не только ощущением конца эпохи, но и долго копившейся тоской от одиночества в семье. Пастернак нуждался в обожании – а Евгения Владимировна никого безраздельно обожать не могла, хотя и была куда более слабым художником, нежели ее муж – поэтом. Обоим для творчества нужны были бытовые условия и чужой восторг: Пастернак всегда был готов восторгаться, она относилась к нему строже. В конце концов ему надоело это противоречие – ее полная материальная и психологическая зависимость от него и резко критическое отношение к иным чертам его характера и дара. Только потом он понял, как она на самом деле любила и его стихи, и его самого; часто нетерпимая в письмах к нему и тяжелых, долгих разговорах, – другим она читала его стихи с мучительным наслаждением, говорила о нем со страстью.

Она была младше Пастернака на восемь лет – родилась 16 (28) декабря 1898 года в Могилеве, отец ее держал небольшой и убыточный, по ее воспоминаниям, писчебумажный магазин. У нее было две сестры – Анна и Гита – и брат Семен. В 1916 году она окончила частную гимназию, в 1917-м сдала экзамены за курс казенной, а получив аттестат зрелости и золотую медаль, уехала в Москву с двоюродной сестрой Софьей Лурье. Здесь она поступила на математическое отделение Высших женских курсов на Девичьем Поле, а одновременно училась рисованию; вскоре от голода и утомления у нее начались малокровие и туберкулезный процесс в легких, и она вернулась в Могилев. Мать увезла ее лечиться в Крым – там они пробыли лето и осень восемнадцатого года вместе с кузиной Соней Мейльман. В девятнадцатом вся семья переехала в Петроград; муж старшей сестры, Абрам Минц, устроил ее в Смольный курьером, это дало ей возможность получать паек, – но Женя записалась на курсы рисования, привлекавшие ее куда больше, чем беганье по городу с пакетами. Со службы она ушла и лишилась пайка; Минц на нее накричал, она обиделась и уехала в Москву – фактически в никуда. Здесь она поступила в училище ваяния и зодчества (теперь Вхутемас), в мастерскую Штернберга и Кончаловского.

Помимо исторической реальности, о которой напишут потом в учебниках, есть еще Zeitgeist – дух времени, ради которого все и делается. В двадцатом и двадцать первом в Москве и Петрограде свирепствовали голод, разруха и тиф – но небо дышало такой ослепительной свободой, будущее представало таким величественным и, главное, напрямую зависящим от каждого, что все можно было перенести. Женя Лурье за гроши снимала комнату на Рождественском бульваре (в опустевшей Москве двадцатого года жилье было дешево), «давала уроки рисования, графила конторские книги, голодала» (Е. Б. Пастернак). При всем этом у нее оставались силы на занятия балетом – в двадцатых очень модны были школы сценического движения и танца, в них искали связи с мышлением, способы раскрепостить душу и тело; были школы танца «по Алексеевой», «по Дункан», биомеханика Мейерхольда, – ритмику изучала и Евгения Лурье. В двадцать первом Соня Мейльман, оставшаяся в Крыму и уехавшая оттуда в эмиграцию, просила своего крымского знакомого Михаила Штиха разыскать кузину в Петрограде или Москве. В Москве он ее нашел по справке адресного стола. Миша ею увлекся, она его ласково осадила. В характере ее вообще была эта ласковая твердость (она рассказывала сыну, как в детстве дралась с мальчишками своей толстой пушистой косой – вот и потом в отношениях ее с людьми было что-то подобное, мягкое и хлесткое одновременно); решений своих она не меняла, дороже всего ценила независимость – и многие обманывались, видя ее беспомощность в быту или деликатность в общении. Один из мемуаристов вспоминал, что она часто улыбалась – но не чужим шуткам, а своим мыслям; в этой улыбчивой независимости она вся. Пастернак называл это «рыбковой уклончивостью».

Михаил Штих свел ее со своим братом Шурой, – на дне рождения Александра Штиха она и познакомилась с будущим мужем, хотя стихи Пастернака уже раньше слышала от обоих братьев. Обстоятельства знакомства поразительно похожи на то, что будет у него восемь лет спустя с Зинаидой Нейгауз. Пастернака попросили почитать, но как раз в это время Женю отвлекли разговором, и на его вопрос, как понравились стихи, она честно ответила, что не слушала. Эта откровенность восхитила Пастернака: «Вот и правильно, нечего слушать такую ерунду!» Пастернак, как мы помним, жил тогда на углу Георгиевского и Гранатного, снимая комнату у Марии Пуриц, вдовы отцовского приятеля (десять лет спустя она снова возникнет в его жизни при обстоятельствах, о которых мы расскажем в свой черед, – неузнаваемая, беспомощная старуха, живой символ сломившегося времени). Летом двадцать первого Женя часто заходила к нему. В августе оба тяжело, как личную утрату, пережили известие о смерти Блока, с которым Пастернак только что, в мае, познакомился в Политехническом.

Скоро должны были уехать в Берлин родители Пастернака – сестра Жозефина уже в июле отправилась в Германию и поступила в Берлинский университет. 16 сентября Леонид и Розалия Пастернаки покинули Россию – как оказалось, навсегда, хотя речь шла о выезде на лечение. Пастернак вернулся на Волхонку, где зажил вдвоем с братом Шурой. Квартиру тут же «уплотнили» – пришлось вселить к себе знакомую семью Фришманов: Самуила Сауловича, его жену Людвигу Бенционовну с сестрой Юлией и дочь Стелу с мужем Абрамом (они заняли комнаты родителей Пастернака – в одной комнате старики, в другой молодые). Все это действовало на Пастернака самым угнетающим образом. Осенью он отдал Жене Лурье оставшиеся от отца краски – она унесла к себе на Рождественский полный передник тюбиков. «Я принимала все абсолютно», – вспоминала она о тех временах. Особенно ей нравилось, как Пастернак сам ставил самовар.

С романом о Люверс вышло интересно – это тоже лейтмотив его судьбы; всякий раз на переломе биографии, на кризисном «колене» Пастернак принимался за большую эпическую вещь. Так было в 1919 году, и десять, и двадцать, и тридцать лет спустя – а роман, по сути, был все тот же, ибо в главных своих чертах эпос о судьбах молодой интеллигенции был задуман сразу после революции, только сначала героиней была Женя Люверс, потом центр авторского интереса сместился на ее брата Сергея (впоследствии Спекторского), потом вернулась Женя (уже под фамилией Истомина), а потом появился Живульт-Живаго. Но вот что любопытно: всякий раз Пастернак писал главную героиню с женщины, которой был тогда увлечен, а потом встречал другую, с которой выходил из «кризиса конца десятилетия»; в результате героиня вбирала черты прежней и новой возлюбленной, примерно в равных пропорциях, так что становилась чем-то вроде двуликого Януса, одним лицом обращенного к прошлому, а вторым – к будущему. Так было с Женей Люверс, прототипом которой была Елена Виноград – а потом она стала стремительно превращаться в Женю Лурье. Лара в «Докторе Живаго» отчетливо сочетает биографию Зинаиды Нейгауз с чертами Ольги Ивинской; возникает фантастический и притом крайне убедительный синтез. С одной стороны – у Лары горит в руках любая работа, она все умеет, легко укореняется в быту, аккуратна, стремительна; с другой – она в вечном смятении, никогда ничего о себе не знает, вносит хаос во все, к чему прикасается, притягивает катастрофы, появляется неизвестно откуда и исчезает неизвестно куда. В результате сочетания этих двух образов как раз и появляется убедительный символ России – столь же двуликой, одновременно властной и безвольной, могучей и катастрофической.

2Осенью 1921 года он часто бывал у Жени, там однажды его увидел ее брат Семен и рассказал семье, жившей в Петрограде, о странностях Жениного поклонника. Праздновать свой день рождения и Новый год она уехала в Питер – туда ее настойчиво звали, боясь слухов о странном женихе. Она уехала двадцать первого декабря, увозя для передачи родственникам еще и посылку от Фришманов (так в те времена и жили, подкармливая друг друга скудной снедью). Проводив ее, он по своему обыкновению сразу написал письмо «вслед» – первое письмо в их многолетней переписке, которую их сын издал, подробно прокомментировав.

«Женичка, Женичка, Женичка, Женичка! Ах я бы лучше остался при этом чувстве: оно как разговор с собою, оно глубокомысленно-бормочущее, глухо каплющее, потаенно-верное, ходишь и нехотя перелистываешь что-то тысячелистное в груди, как книгу, не читая, ленясь читать… Я бы остался при нем и не писал бы тебе, если бы не родная твоя шпилька! Я, убирая, отодвинул диван, она звякнула – и опять „ах попалась“…» Это тихое и ласковое «ах попалась» она говорила, когда он ее настигал и обнимал.

Письма он ей пишет ежедневно, странные, бурные, – одно особенно в духе его ранней прозы, о теории относительности Эйнштейна и о том, как неустойчив, стремителен стал мир с открытием этого принципа и с развитием мысли вообще. Он бесконечно далеко ушел от времен, «когда некоторых из нас снимали – куколкой с куклою в руках!». (Эту фотографию – прелестную, с куклой, – Женя Лурье оставила Пастернаку за себя, «заместительницей»; Елена Виноград на карточке-заместительнице хохотала – Женя тихо полуулыбалась, так и всю жизнь проулыбалась самой себе, но глаза ее уже в детстве смотрели серьезно и требовательно.) Интересно, что в двадцать первом бурные общественные перемены еще вызывают у него восторг – тогда как уже в двадцать четвертом (очередной «кризис середины десятилетия») он ей с отчаянием напишет: «И на что оно, чуждое мне, все сплошь – искаженность, пораженье и отчаянье. Зачем обольщаться мечтами, по привычке преследующими меня иногда. Мира, в котором я был свинчен, приготовлен, выпущен и снабжен клеймом, – не существует».

Жене Лурье не нравилась его экзальтация; в письме от 12 июня 1924 года жена замечает, что устала от его «фейерверков», от «безвольной отдачи себя вошедшему человеку» (потом эти упреки в безволии аукнутся в письме Тони к Юре Живаго); ее стала утомлять разница темпераментов. Он нравился ей таким, каким стал к сорока – сдержанным, более рациональным, ответственным; ужасная ирония ситуации заключалась в том, что таким-то он ей и не достался, потому что ему – такому – нужна была другая женщина.

Но зимой двадцать первого – двадцать второго года у них идиллия. Женя живет у родителей в Петрограде и часто пишет ему. Она примирила родителей с мыслью о том, что скоро выйдет замуж. Он и сам приехал в Петроград, это случилось 14 января; тогда же был представлен (будущей теще понравился, тестю – нет). Зое Маслениковой, лепившей его портрет в 1958 году, Пастернак говорил потом, что женился полуслучайно, потому, что к этому шло, так надо было… Конечно, он не любил Женю Лурье так одержимо, как Елену Виноград, но находил в ней идеальную собеседницу, родственную душу, она принадлежала к его кругу, платила ему взаимностью, а большинство мемуаристов называют ее одной из самых одухотворенных женщин, каких им случалось видеть (только Вильяму-Вильмонту она казалась рассеянной, постоянно отсутствующей и словно не живущей). Самое приятное впечатление она произвела и на Ольгу Фрейденберг, с которой Пастернак ее немедленно познакомил.

Он ночевал в семье у невесты, ее домашние относились к этому настороженно – брак необходимо было зарегистрировать, и 24 января 1922 года Пастернак и Женя Лурье «записались» – тогда это было просто. Регистрация сопровождалась комическим, а в сущности, не таким уж веселым эпизодом: Пастернак предлагал жене взять его фамилию, она в ответ предложила ему назваться Лурье. Ведь он хотел, чтобы отблеск славы отца перестал сопровождать его имя, – вот замечательная возможность! Некоторые потом говорили, что это предложение доказывает безразличие Жени к его поэзии: ведь его уже знали как поэта! Напротив, вся ее будущая жизнь, особенно жизнь без него, доказывает, что поэзию мужа она любила больше, чем его личность; может быть, в этом и таилась причина разрыва. Сама она взяла фамилию Пастернак и выставлялась с тех пор только под этой фамилией.

Колец было негде взять, и чтобы их купить, Пастернак в Москве продал свою гимназическую золотую медаль. Внутри колец было собственной рукой Пастернака процарапано: Женя, Боря. Они вернулись на Волхонку в феврале и жили с тех пор вместе, а в апреле началась его слава.

Апрель двадцать второго года был счастливейшим: безоблачная жизнь с молодой женой, выход «Сестры» тысячным тиражом, публикации «Разрыва» и «Нескольких положений» в альманахе «Современник», издательский ренессанс, частые выступления. Количество наконец перешло в качество: Пастернака стали признавать. Женя немного ревновала мужа и к этой славе, и к друзьям, – но его это поначалу только радовало.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.