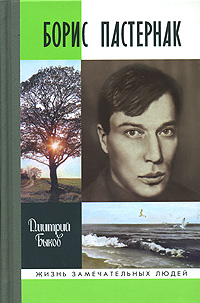

Текст книги "Борис Пастернак"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 73 (всего у книги 77 страниц)

Глава XLIX

«Слепая красавица»

1О пьесе, над которой Пастернак работал до самой смерти и на которую возлагал главные надежды, считая, что она будет не слабее романа, – написано мало. И это понятно. Даже человека, привыкшего к безумию ранней пастернаковской прозы, «Слепая красавица» приводит в совершенное замешательство. Мы уже знаем, что в начале каждого своего нового этапа Пастернак писал плохо, – но никогда, исключая разве что цикл 1936 года, он не писал еще так беспомощно. Иной раз подумаешь – тем, что вещь не окончена, он спасся от всемирного позора. После необъяснимого и бурного успеха «Доктора» явиться urbi et orbi с такой скоморошиной – значило серьезно подорвать собственные позиции. В «Слепой красавице» есть, как мы увидим, важные, заветные пастернаковские мысли – и выражены они временами с его привычной прямотой и бесстрашием, – но в целом этот драматический опыт еще слабей, чем его ранняя проза. Остается восхищаться вечной молодостью этого человека, готовностью сломя голову кидаться в омут нового опыта. Нет сомнения, что, проживи он еще хоть лет пять, новая вершина была бы взята. Но вообразим непонимание, разочарование и наконец злобу КГБ, явившегося отбирать первый акт знаменитой заранее пьесы! К счастью, Ивинская заранее все скопировала, и вещь не пропала в недрах Конторы. Они-то ждали чего-то ужасно антисоветского, а тут такое! Что-то подобное должен был чувствовать Холмс, вместо грозного письма увидев пляшущих человечков.

Нет никаких гарантий, что вещь была бы закончена. Более того – Пастернак ее, скорее всего, бросил бы или радикально переделал. Не надо забывать, что в нашем распоряжении только огромный пролог и первый акт из задуманных пяти (вообще затеивался Левиафан: ни один театр не выдержал бы этого драматического эпоса). Очень может быть, что, сохранись в более полном виде «Этот свет», с его чередованием стихов и прозы, – мы поражались бы неумелости этой вещи; и как знать – только ли уверенностью в ее несвоевременности диктовалось желание Пастернака сжечь черновик? Правда, на историческом материале неловкость еще больше выпирает, как и в толстовском романе из эпохи Петра – тоже неоконченном: герои говорят неестественно и непонятно, реалистическая достоверность внешних подробностей вступает в разительное противоречие с оперной искусственностью фабулы.

Пастернак собирался писать то шпионский роман о человеке, долго жившем в эмиграции и нелегально пробравшемся в Россию (своеобразное продолжение набоковского «Подвига», начатое там, где оборвалась тропа Мартына), то роман о Грузии одиннадцатого века, о святой Нине, о раннем христианстве. «Глубже в горы, глубже в горы!» – как повторяли гости на Вальпургиевой ночи; ну как не восхититься этим неостановимым движением! Эта готовность броситься навстречу неудаче куда драгоценней в искусстве, чем десятки гарантированных побед на расчисленных путях.

В «Слепой красавице» происходит следующее. Действие разворачивается в Сумцовских лесах – в обстановке совершенно готической: это глухие места в центре России, может быть, ближе к неизменному Уралу, и через эти леса проходит Владимирка – дорога, по которой гнали в Сибирь каторжников. Некоторым удалось бежать, они так в лесах и скрываются; один из них, прорывший со своей шайкой чуть не целую сеть подземных ходов в глухом логу «Зайдешь не выйдешь», зовется Костыгой. Все окрестные деревни его боятся. Имение, в котором живут главные действующие лица, называется Пятибратское – и с ним связаны свои страшные легенды: пятеро братьев-владельцев никак не могли его поделить, непрерывно грызлись, потом во владение им вступила Домна Убойница – местная Салтычиха, которая измывалась над крепостными с истинно садистской изобретательностью; другим и не такие издевательства сходили с рук, но Убойница не поделила любовника с самой императрицей Екатериной, и за зверства ее приговорили к повешению, милостиво замененному публичной поркой. После жесточайшей порки она была сослана в монастырь, в подземную тюрьму (опять подземную! Видимо, в окончательном виде пьесы это должно было стать важным лейтмотивом); там ухитрилась прижить ребенка от охранника, и этот-то ребенок дал начало всему действию. Его тайно вывезли в Пятибратское и воспитали там, после чего он поступил в гвардейские офицеры и пропал – но в кабинете владельца усадьбы стоял его гипсовый бюст: сын Убойницы уродился замечательным красавцем. От него рожали все обитательницы здешних мест без различия возраста и состояния – в результате чего и граф Макс Норовцев (1795 г. р.), и его камердинер Платон Щеглов буквально на одно лицо с гипсовым бюстом, а в деревне, как говорит усадебный механик Гедеон, – «целое гипсовое племя». Существует поверье, что ежели разбить гипсовую голову – имению конец. Такова предыстория, излагаемая действующими лицами в прологе.

Первая картина пролога – поздний вечер 20 октября 1835 года. Граф Макс Норовцев с молодой женой Еленой Артемьевной Сумцовой возвращается из губернского города. Елена Артемьевна ненавидит своего мужа, который промотал свое имение, заложил все, что можно, и посягает теперь на ее бриллианты, которые и составляют главную часть приданого. Бриллианты она носит с собой в кушаке, но часть фамильных драгоценностей хранится в ящике ее комода. Норовцев постоянно требует, чтобы жена вручила ему все свое состояние, и тогда имение наконец поправится. Сама Елена Артемьевна влюблена в крепостного Платона Щеглова, который составляет часть ее приданого и в этом качестве достался Норовцеву. Тут у Пастернака некая путаница: Норовцев на одно лицо с Платоном, Платон ему явно брат по отцу, однако сам он происходит не из Пятибратского, а из соседней сумцовской усадьбы. Стало быть, роковой предок успел потрудиться и в окрестностях. Путаницу эту отлично сознает и Норовцев: «Приезжаешь к себе в имение, словно в заколдованное какое-то царство. Ничего не понять. Все перемешалось. Лакея нельзя наказать из страха, не доводится ли он тебе кем-нибудь, не двоюродный ли он твой брат или дядя. Кто этот красавец на шкапу, спрашиваю я вас, на которого все тут так загадочно похожи? Что это, родоначальник нашей графской линии или прадед наших землепашцев? Где кончается моя власть и начинается хозяйничанье разбойников в Княжой деляне?» Действительно, ничего не разберешь: Нисенитница, как говорит один из персонажей (вообще по обилию диалектных и простонародных речений эта пьеса дает хорошую фору «Живаго» – некоторые диалоги крепостных совершенно неудобочитаемы по крайней своей лубочности и фальши).

Действие начинается с того, что в усадьбе готовятся к приезду графа и графини Норовцевых; за окном мелькают загадочные тени – это разбойник Костыга вместе с беглым крепостным Лешкой Лешаковым готовятся к нападению. По ходу дела дворецкий Прохор Медведев рассказывает двум беременным крепостным – Луше и Глаше – историю Пятибратского, девки укладывают ковры, казачок Мишка помогает вешать занавеси. Выясняется, что Домна Убойница была большая любительница показываться крепостным в страшном маскарадном костюме – с рыбьей усатой головой; ее домино и посейчас хранится в усадьбе. Желая напугать девок, Прохор его надевает и в нем бегает. Так в «Слепой красавице» появляются родные для Пастернака мотивы русского символизма – в первую очередь Андрея Белого: красное домино из «Петербурга», предвестник великих и страшных катаклизмов.

В следующем явлении возвращаются беспрерывно ссорящиеся Норовцевы: граф Макс нервен, у него дергается лицо и дрожит рука. Елена Артемьевна разговаривает фантастическим языком, какого не бывает; ее монологи наедине с собой и объяснения в любви к лакею Платону Щеглову – дикое смешение благородного аристократизма, славянофильского лубка и русских фольклорных причитаний. «А что мне эта роскошь, пропади она пропадом. Так и кинула бы ему в рожу эти ларцы и шкатулки, в жадные его, стяжательные глаза. Бери и подавись. Кабы только вот не Платон. С детства не могла мириться с его неволей. Так нейдет ему быть лакеем, слушаться и угождать льстиво, безропотно и подобострастно. Какой-то другой он. Говорят, таинственных он каких-то кровей. Все равно, Платон. Пришел час долгожданный. Конец твоей кабале. Шабаш. Освобожу я тебя сегодня. Сама не знаю как, а знаю, освобожу. Не гнуть тебе больше шеи. Вырвешься ты на волю, улетишь от меня, сокол мой. А потом, за тобой, может быть, и я. Тут, может быть, такое заварится! (В дикой радости начинает скакать по креслам.)» Эта невообразимая барыня – уже двадцатипятилетняя, как будет ясно из дальнейшего, и вдобавок беременная от Платона, что выяснится сразу, – даже сама с собой разговаривает, как говорил бы с народом автор учительной брошюры о любви к Отечеству. Дальнейшее не лезет вовсе ни в какие ворота – пьеса Пастернака начинает напоминать не трагедию и не фарс даже, а балет (в чем ее парадоксальное сходство с «Поэмой без героя»): граф Макс хватает драгоценности жены из ее комода, Елена Артемьевна пытается их отобрать, Макс ее отшвыривает, Платон Щеглов вбегает и хватает его за руки, Макс ему кричит: «Прощайся с жизнью, злодей бессовестный!» – Щеглов предлагает графу с ним стреляться, графа возмущает перспектива дуэли с крепостным, все это время Щеглов держит графа за руки, а Елена Артемьевна орет благим матом: «Умница, Платон, молодец! Отчаянный, аховый, безрассудный! Ставь все ребром, на авось. Бейся с ним. Ты это удивительно придумал. Стреляйтесь, граф. Он вам делает честь. А то я вместо него отвечу, коли он вам не резон». Вбегает дворецкий Прохор с сообщением, что крепостной хор сейчас будет величать вновь прибывших хозяев. Норовцев отменяет столь несвоевременное величание и требует крепостных в комнаты – вязать Щеглова. Крепостные набиваются в комнату. Граф наконец вырывается из цепких рук своего камердинера и хватает пистолет. Лушка, влюбленная в Платона, падает барину в ноги. Граф, не слушая ее, стреляет – но у него дергается рука, и, вместо того чтобы ранить Платона, он выстрелом разбивает гипсовую голову, стоящую на шкафу. Надо полагать, в этом эпизоде воплотились воспоминания Пастернака о мучительно долгой работе Зои Маслениковой над его скульптурным портретом, который один раз расплавился, а в другой чуть не рухнул.

Гипсовая пыль попадает в глаза беременной Лушке, и она слепнет. Читатель не должен удивляться этим и другим несообразностям фабулы: Пастернаку нужна была слепая красавица – вот она и слепнет от гипса – авторы символистских драм о достоверности не думают. Граф требует, чтобы послали за исправником Стратоном Силантьевичем Стратон-Налетовым (читатель оценит имена персонажей – тут Пастернак верен себе: Стратон Силантьевич, Пахом Сурепьев, Гедеон Ветхопещерников, Иоанникий Викентьевич, Ксенофонт Норовцев, Ириней, Пахом Питиримыч, Гурий, Мавра, Евстигней Кортомский… Нормальное имя – только у главного героя, Петра Агафонова; соотношение, стало быть, как в романе). Пользуясь неразберихой, в окно лезет Костыга и переодевается в барынино домино. Воцаряется хаос. Костыга успевает похитить часть драгоценностей, Пушкин отец Пахом Сурепьев ему в этом помогает, а Платон Щеглов прыгает в окно и исчезает. Конец пролога.

Проходит пятнадцать лет. За это время Елена Артемьевна успела помириться с мужем и два года спустя похоронить его, а потом – выйти замуж за его племянника Иринея. У нее растут двое детей – Коля и Варя. Ее первенец – Петр – воспитывается вместе с крепостными, поскольку его выдают за сына слепой красавицы Лушки: сама Лушка после падения «в сенях сослепу» выкинула. Лушка живет при Елене Артемьевне на правах близкой подруги. В 1850 году в Пятибратское приезжает лейтенант шведской армии Риммарс – Платон Щеглов, который после своего бунта бежал в Швецию (почему именно в Швецию?!) и, отлично выучившись языку, сделал стремительную армейскую карьеру. Елена Артемьевна любит его по-прежнему, но лейтенанту Риммарсу долго оставаться в Пятибратском нельзя. Кстати, именно в сцене их прощания после краткого свидания впервые появляется в этой пьесе живая пастернаковская интонация, то есть можно наконец понять, что мы имеем дело с большим писателем: «А ты скажешь, отчего же так нескладно все? А ты найди мне жизнь складную. Не зря говорится: не так живи, как хочется, а как Бог велит. Вот и благодарю тебя, Господи, великая моя заступа, покров мой недосягаемый, что велишь мне жить так трудно и путано, так неисповедимо, что велишь сердцу моему исходить так сладко кровью. А это только Стратоны, дураки, с сальными глазками заплывшими воображают, будто жить дано в свое удовольствие, и сапогами скрипят, командуют, поучают, наводят порядок. А жизнь это тонкая боль просветляющая, тихий дар светлой власти безгласной, долгой, долговечной власти, какая им и не снилась».

С Прохором Медведевым за эти пятнадцать лет тоже много чего случилось: поскольку его видели в Домнином домино за несколько минут до ограбления, все думают, что виноват в ограблении не Костыга, а он. Медведева три раза секут чуть не до смерти и отправляют в Сибирь. Только через десять лет незаслуженной каторги он возвращается в Пятибратское – пойманный Костыга признался во всем. Вернувшийся Прохор заводит в Пятибратском трактир и быстро богатеет. Пушкин отец Пахом Сурепьев мучается перед ним совестью: ведь он все знал, помогал грабить, а допустил, что безвинного чуть не запороли.

Такова завязка драмы, а главным ее действующим лицом должен был стать незаконный сын Елены Артемьевны Норовцевой, Петр Агафонов. Дело в том, что Ириней Норовцев держит в Пятибратском знаменитый на всю Россию театр, составляющий главную ценность имения. На спектакли ездят из обеих столиц. В первом действии на ближайшую к имению железнодорожную станцию приезжает французский путешественник Александр Дюма. Он наслышан о крестьянском бунте 1835 года, хочет посмотреть и на крепостных актеров, а главное – торопится наблюдать крепостные нравы. По слухам, до освобождения крестьян осталось меньше полугода. Пастернак сознательно отнес действие к 1860 году, ровно на сто лет назад, чтобы подчеркнуть сходства эпох. Вероятно, у него были иллюзии насчет скорого крушения советского крепостничества, из-за серии дворцовых переворотов отсрочившегося на тридцать лет. Но вопрос о том, что принесет свобода, волновал все общество с самой оттепели.

О Пятибратском Дюма многое узнает из рассказов домашнего учителя Саши Ветхопещерникова. Он учит детей Елены Артемьевны от второго брака – Варю и Колю. Сама Елена Артемьевна умерла в 1859 году. Ее старший сын Петр Агафонов, воспитанный в крепостной семье, стал артистом норовцевского крепостного театра. Театр знаменит, лучших актеров посылают учиться в Париж, им рукоплещет Европа. У Агафонова, однако, есть в театре ненавистница – домогающаяся его костюмерша Горячева (в другом варианте – Зверева). Она задумала извести героя. Сам Петр Агафонов думает написать пьесу по библейским мотивам «Благовещение» и страстно мечтает на свободе основать собственный театр. Он постоянно спорит с домашним учителем Ветхопещерниковым – тот доказывает артисту необходимость вооруженной борьбы с режимом, а Агафонов борьбы не любит и предпочитает свободный, производительный труд. Ветхопещерников пытается агитировать и Медведева, но Прохор, отлично знавший его отца – пятибратского механика Гедеона, – снисходительно осаживает молодого человека. Пастернак перебелил пролог и первые четыре картины первого действия, в черновиках сохранились еще четыре. Закрывается очередной сезон в театре; местный исправник Стратон Стратон-Налетов оскорбил своими домогательствами крепостную актрису Стешу Сурепьеву – племянницу Лушки, и она сбежала в леса. На самом деле ее прячет у себя Прохор Медведев, никому – даже прогрессивному Ветхопещерникову – не выдающий своей тайны. Здесь пьеса обрывается.

2Правду сказать, ничего более натужного и трудночитаемого Пастернак не производил в своей жизни. Дурную шутку сыграло с ним желание учиться у Шекспира – «Слепая красавица» являет собою буквальную иллюстрацию к пастернаковской статье «Замечания к переводам из Шекспира». Главное в пьесе, полагал Пастернак, – ритм, чередование фарсового и трагического, яркие речевые характеристики, смачный простонародный говор в контрасте с высокопоэтическими монологами; и все это в «Слепой красавице» есть, и народные персонажи говорят как шекспировские шуты – с поправкой на русский колорит, – и романтические герои произносят длинные отвлеченные монологи, и все это вместе вступает в роковое противоречие с русской бытовой драмой в духе Островского, которая строится совершенно не по шекспировским законам. Вдобавок «Слепая красавица» – пьеса об актере, спектакль о спектакле, что постоянно подчеркивается, поскольку Пастернак заставляет своего Петю Агафонова произнести целый монолог о театральности как главной теме «Гамлета»: «Это пьеса о роли, выпадающей человеку в жизни, это пьеса о том, как человек эту роль играет. Гамлет разыгрывает роль сумасшедшего. Ему выпала на долю роль мстителя. Даже явления тени отца просто-напросто театральные явления, явление первое, явление второе. А то, что он привидение, призрак, это тоже ведь в высшей степени театральное. Это выход идеи на подмостки под прикрытием личности… „Мышеловка“ – это просто сценическая сыпь, выступившая на теле трагедии и выдающая ее болезнь. А больна она вся насквозь театром».

Так и «Слепая красавица» больна театром, в самом наивном его варианте: герои произносят монологи, в которых рассказывают о своих убеждениях, заблуждениях и биографиях. Автор, не мудрствуя лукаво, заставляет их исповедоваться вместо того, чтобы по-чеховски загонять главное в подтекст или по-островски подробно прописывать быт, раскрывая героев через него. Все крестьяне говорят одинаково, как некий среднестатистический, насквозь литературный крестьянин. Все интеллигенты – а их всего трое, Дюма, Ветхопещерников и Агафонов, – опять-таки выражаются единообразно. Отдельные персонажи – скажем, Евстигней Кортомский, – наделяются любимым словечком вроде «такая картина». Этим индивидуализация ограничивается. Я не говорю уже о фирменных пастернаковских совпадениях, которых в «Слепой красавице» слишком много на страницу: Александр Дюма, приехав в Россию, на железнодорожной станции встречается с инвалидом, которого видывал в Севастополе во время Крымской кампании… Там же он виделся с Риммарсом-Щегловым… Петр Агафонов, обучаясь в Париже, познакомился с сыном Дюма… Отчасти эти бесчисленные совпадения – следствие некоторого литературного инфантилизма, что ли, поскольку Пастернак в начале каждого «нового несовершеннолетья» (будь то увлечение музыкой, философией или литературой) не боялся проходить весь путь сначала: два самых архаических, примитивных способа организации повествования – «романные» совпадения и путешествия. На путешествиях построен весь «Доктор», на семейных тайнах и роковых встречах – «Красавица». Но как Толстой считал простоту и обнажение приема высшим художественным достижением – так и Пастернак не видит ничего зазорного в столь примитивных сценических уловках. Драматургия вообще искусство грубое, театр не любит тонкостей – и Пастернак не побоялся включить в действие свое пляшущее домино, резво скачущую по креслам беременную графиню и крепостного Гамлета, рассуждающего, как Живаго.

Тем более что вся фабульная конструкция этой пьесы нужна была ему единственно для последнего, завершающего, исчерпывающего высказывания о судьбах и предназначении России – а высказывание это далеко не так просто, как драматургические приемы Пастернака.

3Об идеологии и задаче «Слепой красавицы» можно судить лишь очень приблизительно – вещь не доведена и до трети предполагаемого объема; однако главный конфликт задан, и это спор между Медведевым и Ветхопещерниковым. Чем человек нормальней, тем и фамилия у него распространенней – с этим законом пастернаковской поэтики мы знакомы; Медведев – самый нормальный человек во всей пьесе. И мысли у него простые и здравые: «Сейчас самодельных людей время, вроде, к примеру, как я. По делам Русь-матушка изголодалась. По людям, не знающим устали, деловитым, смелым. Развели помещики бездельников, обманщиков угодливых и сами обнищали. Сейчас подымается мужик сноровистый, до работы жадный, отважный. Он ей поможет на ноги встать. Она, Россия, с ним разбогатеет, коли вы от зависти не сглазите, не помешаете. Одни вы у нас остались ненавистники, прочие обидчики от человека простого сами отступились». Этот монолог обращен к Саше Ветхопещерникову – революционеру, народнику, о котором Прохор выражается так: «Вы думаете, вы за новое встали, а вы люди старей нашего. Вы раскольники навыворот, ханжи и пустосвяты. Видеть вы не можете, чтобы кто-нибудь одним трудом своим сам на ногах стоял, сам был себе хозяин. Все вы за спасенье души его боитесь. Не попадет он тогда живым на ваше небо безбожное, не пригодится вашему праведному царству в бараны. Вам бы все больше лентяев бездарных да голоштанников. Вот это будет мир, вот это будет дело».

Это, конечно, голос самого Пастернака, понявшего наконец, что считаться советским, то есть образцовым праведником на «безбожном небе», – как раз и значит быть лентяем и бездарностью (впрочем, догадался он об этом еще в конце тридцатых). Медведев рассуждает как Достоевский, увидевший в торжестве свободы грядущее засилье «баранов», – и даже как Блок, чьим духом проникнута пьеса. Именно Блок в тринадцатом году вдруг отчего-то – и ненадолго, поскольку вспышки оптимизма длились у него не долее недели, – увидел в России «Новую Америку» и написал соответствующее стихотворение: плохое, больное, совершенно неблоковское. Он гениально угадывал все гибельное и катастрофическое, входил с ним в резонанс, – но вот утопии его просто невыносимы:

Только ладан твой, синий и росный,

Просквозит мне порою иным…

Нет, не старческий лик и не постный

Под московским платочком цветным!

А уж там, за рекой полноводной,

Где пригнулись к земле ковыли,

Тянет гарью горючей, свободной,

Слышны гулы в далекой дали…

Нет, не вьются там по ветру чубы,

Не пестреют в степях бунчуки…

Там чернеют фабричные трубы,

Там заводские стонут гудки.

Путь степной – без конца, без исхода,

Степь, да ветер, да ветер, – и вдруг

Многоярусный корпус завода,

Города из рабочих лачуг…

На пустынном просторе, на диком

Ты все та, что была, и не та,

Новым ты обернулась мне ликом,

И другая волнует мечта…

Черный уголь – подземный мессия,

Черный уголь – здесь царь и жених,

Но не страшен, невеста, Россия,

Голос каменных песен твоих!

Уголь стонет, и соль забелелась,

И железная воет руда.

То над степью пустой загорелась

Мне Америки новой звезда!

Как всегда, когда Блок сам понимал, что у него получилась вещь искусственная и умозрительная, – он пытается достичь пафоса и музыкальности чисто формальными приемами: повторами («Ектеньи, ектеньи, ектеньи»), общеромантическими штампами («И другая волнует мечта»), а получается все равно сухо и слабо, и главное – каких бы задач поэт себе ни ставил, интуиция сильнее умозрения. Уголь у Блока «стонет», руда «воет» – сплошная тоска; никакого торжества сметки, самостоятельности и вообще русского капитализма не получается. Вообще всякий раз, когда русские художники брались за изображение преуспевающих помещиков, удачливых хозяев, мыслящих и просвещенных купцов, – у них выходила фальшь: что у Гоголя во второй части «Мертвых душ», что у Гончарова в «Обрыве», в сценах на лесопильне, что у Блока с Пастернаком в их поэтических мечтаниях о промышленной «Новой Америке»… (что, заметим, впоследствии у ученика Пастернака – Андрея Вознесенского, который одному такому рьяному хозяйчику, преуспевающему и деловитому мужичку вроде Прохора Медведева, прямо заявлял, помня горький опыт учителей:

Ты покуда рукопись

Для второго тома.

Если не получишься,

Я тебя сожгу).

Не зря российские купцы с надеждой спрашивали Горького после публикации «Фомы Гордеева»: «А Маякин – есть? Вы видели такого?» Маякины, может, и были, но им хорошо удавалось только то, что вело к личному процветанию; управления страной им никто не доверял, да они к тому и не стремились. И даже если бы эта мечта осуществилась – стоило русскому художнику пожить при этом самом промышленном подъеме, в «Новой Америке», как он тотчас ужасался ее жестокости и всевластию золотого тельца. Блоковская «Песня судьбы», на которую «Спящая красавица» чрезвычайно похожа стилистически, содержит изображение Новгородской промышленной ярмарки, – и вот какой монолог, куда более убедительный, чем десять «Новых Америк», произносит протагонист, мятущийся Герман:

Так вот куда нас привели века

Возвышенных, возвышенных мечтаний?

Машиной заменен пытливый дух!

Высокая мечта – цыганкой стала!

При русском капитализме Пастернак прожил двадцать семь лет – и не сказать, чтобы этот социальный строй сильно его вдохновлял. Но теперь, после краха коммунистической утопии, надежды его связаны с русским смекалистым мужичком, который Бога помнит и работать на себя умеет, и умудряется не озлобиться после того, как его трижды запороли чуть не до смерти – за чужой грех… Пастернаку до того нравится Прохор Медведев, что он сам не замечает его подозрительного сходства со Зверевой – самой отвратительной героиней пьесы (и фамилии у них получились семантически близки): «Первого моего мужа, офицера, по оговору без вины разжаловали. Он не выдержал обиды, руки на себя наложил. Застрелился он, значит, – одна я осталась беззащитная. Меня неправосудие могло злобою исполнить, против начальства восстановить. А мне и в горе благо России было дороже моей малости, превыше моих горестей да горьких моих слез. (…) Ведь у нас волей так и бредят. Актеры эти наши. А осмелюсь спросить, на что им воля? Какого рожна им еще надо? Пуще графских детей его сиятельством взысканы и заласканы. Старики их и семьи от тягчайшей барщины уволены. Граф и отпускной им не дает, их любя как отец родной, – разлетятся, мол, пропадут и сопьются. Сыграют они водевиль, он слезы льет и им руки целует. А зазнались как! Не подступись! Даром что холопского званья. А речи! А фанаберия! Да будь ты хоть сорок раз талант и гений, нет у тебя разве стыда и совести, аль ты не помнишь, кто ты есть такой, ревизская душа, худородная, забыл ты, что ли, что тебя, как вещь, купить, продать и заложить можно?» Разве не то же самое, хоть и в других выражениях, говорит Медведев мечтающему о свободе Саше Ветхопещерникову?

Конечно, трудолюбивый Прохор, разбогатевший трактирщик, выдуман от начала до конца. Пастернак и сам отлично сознает, что главная беда России – в отсутствии у народа исторической воли. «Страна у нас казенная», – говорит Ветхопещерников. Бумага в ней решает все. «Россией управляют не цари, а псари, полицейские урядники, дослужившиеся до исправников унтера, чиновники четырнадцатого класса». С этими обличениями Пастернак, надо полагать, совершенно согласен – хотя методы, предлагаемые Ветхопещерниковым, представляются ему ложными. Эпизодический персонаж, крепостной Ксенофонта Норовцева по имени Евсей, высказывается исчерпывающе: «Чтобы человека от барина на все четыре стороны уйтить отпустили, так это, конечно, одни кофейные грезы дворянские для провождения времени, одни чайные господские беседы. Не будет того, чтобы барин своей охотой людям волю дал». Фурьерист Ксенофонт в ответ на таковое недоверие собирается отхлестать своего крепостного по щекам, но чудом сдерживается, театрально вскрикивая: «В каких скотов превращает нас самих это проклятое рабовладение!» Проповедь свободы, сопровождаемая пощечинами, – это точно и гротескно, и вполне выражает отношение Пастернака к русскому дворянскому либерализму. Тут он тоже оказался пророчески прав – проповедовать свободу пощечинами либералы не перестали и сто лет спустя.

Вообще говоря, идея свободы в «Слепой красавице» как раз компрометируется, вполне в духе искренней статьи «Новое совершеннолетие». Проповедники свободы – либо краснобаи вроде Ксенофонта, либо разрушители вроде Ветхопещерникова, а надо не свободу устанавливать, но создавать условия для плодотворного труда. Все только и ждут, как бы потрудиться. Вторым носителем этой идеи (первый – Прохор Медведев – олицетворяет собою труд физический, промышленный, купеческий) выступает как раз главный персонаж – Дмитрий Агафонов, или Митяй-удача. Назван он, как все герои Пастернака, в высшей степени символично: Дмитрий (сначала был Петр) – значит плодородный; фамилия – Агафонов – указывает на греческого трагика, актера и поэта, жившего в V веке до нашей эры и упоминаемого в «Диалогах» Платона. От его сочинений уцелело несколько фраз, и одна из них – «Невероятное весьма вероятно». Он был предвестником стоицизма и учителем Еврипида.

Агафонов выражается совершенно по-пастернаковски: «Я не скрываю от тебя, я не твой соумышленник. (Это он Ветхопещерникову, как легко догадаться. – Д. Б.) Свободолюбие мое совсем другого рода. Я не люблю законодателей, ни нынешних, ни тех, которых вы готовите, если по всеобщему и вашему собственному несчастью вы когда-нибудь к чему-нибудь придете. Я люблю родящую землю, плодовые деревья, колосящиеся хлеба. Я люблю тружеников, возделывающих поля, ухаживающих за садами. Я люблю людей, кропотливо, до последних мелочей приводящих свои мечты в исполнение своими руками, и не понимаю и презираю глубокоумцев, занятых в общих чертах выработкой расплывчатых и, ближе, неопределимых идеалов. Я люблю крестьян, ремесленников и кровно, жадно, до смерти люблю художников, а ты и твои подпольщики, даже когда вы мучениками всходите на эшафот… Э, да что там говорить».

Пастернак в свое время увлекся коммунистической утопией – и тоже избрал для нее драматическую форму: я говорю, конечно, о «Диалоге», тоже восходящем к Платону. Платон вообще был первым учителем Пастернака – не столько в философии, сколько в драматургии, – и повлиял на него больше, чем Шекспир: герои ведут напряженные интеллектуальные диалоги, а фабула скоро начинает мешать, кажется искусственной и необязательной. Когда-то Пастернак в драматической форме изобразил утопию в духе Хлебникова и Гастева. Теперь ему ближе утопия капиталистическая, прохор-медведевская. Но заметим, что в обоих случаях он мечтает прежде всего о царстве тружеников и художников, о людях, для которых работа – главное наслаждение и единственная цель. Все что-нибудь производят: Медведевы – еду, Агафоновы – впечатление, а между ними еще ходят благородные незримые Евграфы, защитники от хаоса. Однако капиталистическая утопия невозможна по тем же причинам, по которым лопнула коммунистическая, только лопается она дольше и, как бы сказать, комфортнее. Людей, чье главное наслаждение составляют труд и творчество, во всяком обществе меньшинство – большинство же любит либо угнетение и власть (и тогда им хорошо при коммунизме), либо деньги (и тогда им хорошо при капитализме). Капитализм быстро становится царством пошлости, накопительства и лжи, и это-то подспудное понимание было одним из мотивов, удержавших Пастернака в свое время от эмиграции. Пастернак отлично понимал, что Прохору Медведеву Дмитрий Агафонов без надобности, что в царстве Медведевых Агафоновым нет места, что Агафонов нужен только Ветхопещерникову – и то лишь на заре его будущего царства; потом Агафонова поставят на службу победившему пролетариату и заставят читать агитки… Но и Прохору Медведеву он был бы нужен лишь затем, чтобы в драматических монологах рекламировать его кабак. Не может быть, чтобы Пастернак этого не понимал (хотя был же русский капитализм девяностых совершенною неожиданностью для множества неглупых людей!). Но стоило ли проходить через коммунистический соблазн, так убедительно отвергать его и так мужественно превозносить одинокую, свободную личность, – чтобы в конце пути утешиться образом трудолюбивого мужичка и написать образцово славянофильскую пьесу, вполне удовлетворяющую столь неприемлемым для Пастернака критериям «среднего вкуса» – народничества и сменовеховства?!

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.