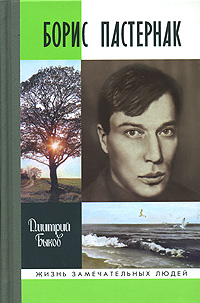

Текст книги "Борис Пастернак"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 70 (всего у книги 77 страниц)

Пастернак познакомился с Ахматовой, когда она по праву считалась первой русской поэтессой, – тогда как сам он лишь стремительно входил в славу. Ахматову знали с первой книги – «Вечер», – за которой вскоре последовала вторая, столь же скромная по названию и оформлению, – «Четки». Пастернак в тринадцатом только начал писать. У нее вообще все было раньше – раньше на год родилась, в 1907 году стала печататься, в 1911-м уже была известной поэтессой, к 1922-му написала лучшие свои стихи, в 1940-м осуществила давний замысел, преследовавший ее как наваждение… Никаких иллюзий насчет новой власти она не питала уже в восемнадцатом году, когда Пастернак, кажется, еще толком не понимал, что случилось, – а новую манеру, манеру «Реквиема» и военной лирики, нашла в тридцать седьмом, за три года до того, как Пастернак нащупал свой новый стиль в «переделкинском» цикле. Она всегда оказывалась впереди – иногда ненамного, иногда значительно; жена Гумилева, Ахматова принадлежит к его поколению – «поколению 1913 года». Пастернак настолько же младше нее, насколько футуризм младше акмеизма, хотя принадлежность обоих к этим течениям – чистая условность. Но разница в психологическом и «литературном» возрасте, принадлежность к разным поколениям предопределили его восторженно-почтительное отношение к ней – иногда утрированное, на грани издевательства. Мандельштам не зря писал, что поэзия Ахматовой «близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». Камерная, «интимная» – эта лирика с первых слов завораживала мощной трагической интонацией, явно слишком торжественной и скорбной, чтобы читатель мог льстить себя надеждой, будто рушится только чья-то любовь: рушится мир, и крах его надлежит вынести так же стоически, как любовную разлуку. Впервые эту мысль о великом общероссийском – и всемирном – значении ахматовской поэзии высказал в 1915 году Недоброво. Ахматова говорила о его небольшой рецензии: «Разгадка жизни моей». По первым ее стихам было ясно, что рождена она рыдать или каменеть не только над собственной судьбой, что на ее лирику лег отсвет великого пожара, что в ее стоицизме – не только предчувствие личных трагедий, но и сознание страшного общего будущего, и в этом смысле все любовные драмы ее юности – не более чем закалка, репетиция. В стихах Ахматовой одинаково органичны предчувствие разлуки с любимым и эсхатологические ожидания, сознание вины перед возлюбленным и перед Богом, и вся ее жизнь с самого начала словно идет под «осуждающими взорами спокойных загорелых баб» – под взглядом огромной каменной бабы, стоящей посреди скудной равнины; этот взгляд Ахматова почувствовала на себе раньше других – может быть, потому, что раньше ощутила себя виноватой: «Все мы бражники здесь, блудницы… А та, что сейчас танцует, – непременно будет в аду». Вся ее поэзия с первых стихов стоит на скрещении двух трагических мотивов: с одной стороны, это сознание собственной правоты – непоправимой, пророческой. С другой – столь же непоправимое сознание греховности, заслуженности и неотвратимости всех бед; именно это мучительное сочетание заставляло недоброжелателей повторять слова о двух ахматовских ликах, о монашке и блуднице. Впоследствии эти образы проникли и в ждановский доклад, аналитическая часть которого восходила к самым грубым фельетонам десятых годов. Между тем нельзя сказать, что ахматовская поэзия вовсе не давала основания для таких трактовок – ибо на поверхностный и нелюбящий взгляд сознание греховности у нее в самом деле отождествляется с сознанием правоты, и многие склонны были видеть в этом не трагедию, а позу. Именно это скрещение и предопределило главную особенность лирики Ахматовой – ее эпичность; переживание общей вины и общей трагедии как личной. То, что для русской интеллигенции было традиционным комплексом вины, в лирике Ахматовой приобрело личный, глубоко интимный характер – но это не раскаяние в бывших и небывших изменах, а сознание своей обреченности. Да, мы бражники и блудницы – но не потому, что блудим и бражничаем в буквальном, простейшем, милом обывателю смысле: тут уж скорее мандельштамовское – «есть блуд труда, и он у нас в крови». Мы виноваты, потому что обречены, – а не наоборот.

Мы уже знаем о том, что Пастернак и революцию пытался пережить интимно, воспринимая ее как месть за поруганное женское достоинство; это стремление переживать историю как личную драму – безусловно ахматовское. Для Ахматовой революция – месть, блоковское «Возмездие» – за счастье, за грехи, за сам факт существования; эти эсхатологические предчувствия сближают ее с Блоком и делают трагическими даже ее стихи о счастливой любви. Для Пастернака, как мы уже говорили, с возмездия начинается новая, гипотетически счастливая и справедливая жизнь, в которой нет греха, а есть гармония. Для Блока и Ахматовой революция – событие, самим своим масштабом отменяющее разговоры о справедливости или несправедливости; это нечто вроде библейской кары, которой по определению достойны все живущие. Ее надлежит выносить с благородным стоицизмом. Для Пастернака двадцатых и даже тридцатых годов революция – справедливое отмщение, месть униженных и оскорбленных, для него это событие не библейского, а, скажем, петровского масштаба (см. «Высокую болезнь») – то есть для него предчувствие революции не эсхатологично. Мир не кончается. В этом и было отличие «старших» от «младших». Сходство же базируется на интимном переживании общественного катаклизма: у Ахматовой ощущение всеобщей обреченности проецируется на сознание личной вины – перед собой, возлюбленными, ребенком («Я дурная мать»). У Пастернака великий общественный катаклизм становится историей женской мести за насилие и пренебрежение, а сочувствие к угнетенным проецируется на пресловутую «раненность женской долей». Роли разные, самоощущения полярные, но ход мысли – один, одна и та же индуктивная модель движения от частного к общему, от лирики – к эпосу, та же проекция общественной драмы на личную и приверженность к соответствующим фабулам. Главная лирическая тема молодой Ахматовой – неизбежность расплаты за греховную любовь и невозможность любви безгрешной, идиллической и гармоничной; лирическая героиня разрушит любой дом и любой брак, уйдет отовсюду и никому не покорится. «Тебе покорной? Ты сошел с ума! Покорна я одной Господней воле». Главная лирическая тема Пастернака – как раз надежда на то, что гармонизация личных отношений приведет к гармонии мира, что, добившись любви Елены – «грозовой девочки», «бабочки-бури» своей ранней лирики, – он каким-то образом предотвратит катастрофу и остановит кровь; мир Ахматовой непоправим и стремится к бездне – мир Пастернака отнюдь не безнадежен, и если «верить, жить и ждать», то не только своя жизнь наладится, а и общественная как-то устоится… Трактовки и самоощущения опять полярны, поэтические стратегии – тождественны; если выстраивать схему пастернаковских отношений с современниками, Ахматова окажется ему ближе всех по интенции, по стремлению к объективации, по лирическому переживанию эпических тем и эпически-повествовательной структуре лирических циклов – но дальше всех по темпераменту; это различие потому особенно заметно – и, если угодно, особенно непримиримо, – что сравниваем мы двух поэтов одного плана, тогда как с Мандельштамом, например, Пастернак по самому характеру своего лирического дара имеет куда меньше общего.

3Ахматова – поэт по преимуществу ветхозаветный, Пастернак – новозаветный, и в этом их наиболее принципиальное несходство. В ее стихах ветхозаветные аллюзии исчисляются десятками. У Ахматовой, несомненно, есть и новозаветные стихи – в первую очередь, конечно, «Реквием», – но в «Реквиеме» нет главной новозаветной темы, а именно Воскресения. «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча Мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». В тридцать восьмом году о Воскресении и мечтать нельзя было. «Усилье воскресенья» могло заключаться только в том, чтобы записать, сохранить, не дать забыть.

Парадокс – которых в пастернаковской судьбе вообще множество: Ахматова – человек крещеный, верующий, воцерковленный, называющий Толстого «ересиархом»; человек с исключительно серьезным отношением к христианству. Пастернак воспитан во вполне светской семье, до конца тридцатых остается номинально признанным советским поэтом, церковь посещает крайне редко; внешняя, обрядовая сторона христианства его как будто не занимает. При всем этом каждое слово в его поздней поэзии – о Воскресении, о чаянии будущей жизни, а у Ахматовой как будто и надежды на нее нет никакой; лишь слыша музыку, она допускает на миг, «будто там впереди не могила, а таинственной лестницы взлет»; но – «будто»! Да, ей мерещится «Дорога не скажу куда» – из великого «Приморского сонета», – но ни в одном ее стихотворении не слышится того властного посмертного торжества, которое осенней бронзой и медью, трубным гласом, всей охристо-имбирной гаммой звучит в «Августе». Даже в эпилоге «Реквиема», даже в монологе о памятнике – Ахматова видит себя после смерти каменной, не живой, тогда как для Пастернака смерти нет вовсе – остается не камень, а «прежний голос мой провидческий», «нетронутый распадом».

В чем тут дело? В извечной слабости, эгоизме и трусости мужской души, не способной смириться с окончательным исчезновением? Такие объяснения раздаются. Не зря Заболоцкий незадолго до смерти всем и по любому поводу развивал свою теорию бессмертия – «Повсюду жизнь и я» – и яростно обижался, когда кто-то эту идею принимал без должной серьезности. Правда, его концепция была вообще не христианской, а скорее пантеистической: христианских аллюзий в его ранних и даже поздних стихах мы почти не найдем, не считая замечательного «Бегства в Египет»; он жил в имморальном, языческом мире Хлебникова, и собственный переход в живую материю травы и дерева, лишенную мысли, не представлялся ему утратой личности. Пастернак, как мы уже знаем, мыслил человека как антитезу «растительному царству» – Заболоцкий считал себя его частью, «разумом природы». Да, возможно, для мужчины в самом деле невыносимей мысль о собственной предельности, об исчезновении – женщина дает жизнь, она ближе к ее органическим истокам, со смертью и бессмертием она в более коротких отношениях; женская религиозность часто глубже и органичнее мужской – нет тех борений и сомнений; одни скажут, что причиной тому женская глупость, другие – что мудрость. Как бы то ни было, в мужской лирике тема мучительной жажды бессмертия, тоски по нему всегда звучит полногласнее и отчаяннее, чем в женской. «Есть женщины, сырой земле родные, и каждый шаг их – гулкое рыданье. Сопровождать воскресших и впервые приветствовать умерших – их призванье», – напишет Мандельштам незадолго до смерти об этом женском типе, к которому всегда питал особенное расположение; стихи эти посвящены Наташе Штемпель, но те же черты глубокой, органичной религиозности, стоицизма, тайного родства с жизнью и смертью видел он и в Ахматовой. Быть может, в мире Пастернака смерти нет именно потому, что мысль о ней непереносима. В мире Ахматовой смерть есть, и с нею можно смириться; граница между нею и жизнью условна, потому что ни в одном стихотворении Ахматовой мы не найдем такого захлебывающегося счастья, как у Пастернака. Сама она называла свои стихи ровными, черными, тусклыми – не без демонстративного самоуничижения, конечно, не без расчета на возражения, – но жизнь, какой она предстает у Ахматовой, и в самом деле недалеко ушла от смерти. Со смертью можно заговорить запросто – «Ты все равно придешь, зачем же не теперь?» Смерть сидит за одним столом с героями ахматовской лирики – «вино, как отрава, жжет»; смертью пропитан самый воздух, она караулит за каждым углом – «за тебя я заплатила чистоганом, двадцать лет я проходила под наганом»; «за такую скоморошину, откровенно говоря, мне свинцовую горошину ждать бы от секретаря». Смерть еще покажется милосердней, чем «секретарша нечеловеческой красоты». И это не та романтическая гибель, о которой для лирического самоподзавода неотступно думал Маяковский, не вечный браунинг в ящике стола, не самоубийство от несчастной любви, – эта смерть «попахивает сундуком», она подкрадывается «с гирькой, как опытный бандит», или влетает «отравленным снарядом». И надежды на возвращение после нее тоже нет – потому что «дорога не скажу куда», если и есть на самом деле, то уводит куда-то невообразимо далеко, слишком далеко, чтобы долетел отзвук. «Все души милых – на высоких звездах». И это к лучшему. Как можно дальше отсюда!

Но я предупреждаю вас,

Что я живу в последний раз.

Ни ласточкой, ни кленом,

Ни тростником и ни звездой,

Ни родниковою водой,

Ни колокольным звоном —

Не буду я людей смущать

И сны чужие навещать

Неутоленным стоном.

Это безоглядное расставание с миром сродни любовной разлуке – «Я к тебе никогда не вернусь». Кончено! Это вам не мечты Заболоцкого о том, чтобы вернуться травой, не загробный голос Пастернака, обращающийся к тем, кто пришел его проводить. Тут все бесповоротно. В мире Ахматовой нет просьб о милосердии и надежды на снисхождение – надежда тут унизительна; стоицизм в самом чистом, беспримесном его виде, твердыня. Это и есть мир Ветхого Завета.

Доминирующая черта Промысла в стихах Ахматовой – иррациональность. Она еще больше Пастернака любит «таинственность» (по язвительному замечанию Кушнера, вставляла это слово в стихи всегда, когда нужен был четырехсложный эпитет), – но если у Пастернака «таинственность» относится главным образом к собственной жизни и личности, к отказу от «блеска зеркальной витрины», – у Ахматовой речь идет о принципиальной непостижимости бытия. Напрасно требовать объяснений и предъявлять моральные претензии: писал же Бродский – достойный ученик Ахматовой, – что предпочитает Ветхий Завет Новому, ибо иррациональная воля Божества импонирует ему больше, чем идея воздаяния! В мире Ахматовой нет причинно-следственных связей: невиновную проклинают все – «от Либавы до Владивостока»; любимый становится мучителем… Исчерпывающее объяснение ахматовского метода – знаменитое шестистишие 1944 года «Измена»:

Не оттого, что зеркало разбилось,

Не оттого, что ветер выл в трубе,

Не оттого, что в мысли о тебе

Уже чужое что-то просочилось, —

Не оттого, совсем не оттого

Я на пороге встретила его.

Не надо думать, что тут расчетливая игра в загадочность и эксплуатация собственной манеры, чем – не станем скрывать – Ахматова грешила в шестидесятые. Здесь все классически ясно – «шахматная партия», как уважительно говаривал Мандельштам: все главное и роковое случается ни от чего, вне причин, помимо рациональных объяснений. «Быть чему, то будет». Воевать и спорить бесполезно, ибо не с чем.

Как разительно контрастирует с этим ликующий, пасхальный мир поэзии Пастернака! В пастернаковской системе ценностей чудо присутствует всегда, но – здесь еще один его парадокс – темы иррационального рока здесь нет, как нет и жестоких чудес. Христианская идея воздаяния торжествует здесь над ветхозаветной иррациональностью, справедливость – над силой.

Можно по-разному объяснять это различие. Можно сказать, к примеру, что Пастернак до пятьдесят восьмого года настоящей травли не знал, а Ахматовой с самого начала советской власти доставалось, в сорок шестом по ней пришелся удар сталинского постановления – а это уж как-нибудь похуже, чем исключение из СП при Хрущеве; у Пастернака не арестовывали сына, ему не приходилось вымаливать спасения для своих детей ценою публикации верноподданнических стихов, он не бедствовал, его не вычеркивали из официальной литературы до тех пор, пока он сам себя из нее не вычеркнул… Можно, однако, вспомнить, что Пастернака травили с самых двадцатых – в выражениях отнюдь не парламентских; что в апреле 1932 года его чуть не отлучили от литературы вообще; что в тридцать седьмом он рисковал жизнью, отказавшись подписать коллективное письмо с одобрением сталинских расстрелов, что в тридцать восьмом и сорок девятом на него дали показания, которых было вполне достаточно, чтобы его уничтожить… а постановление 1946 года хоть и закрыло Ахматовой путь к читателю на долгих десять лет, но проработочная кампания 1947 года и Пастернака заперла в переводческой резервации. У Ахматовой не было переделкинской дачи и московской квартиры, – но не было у нее и переводческой каторги, от которой у Пастернака в сорок пятом отнялась правая рука. В общем, бессмысленно считаться, кто больше пострадал, сравнивать количество язв и шрамов – хотя Анна Андреевна, что греха таить, не однажды (правда, только устно) пыталась доказать свое первенство по этой части: «На днях я из-за Пастернака поссорилась с одним своим другом. Вообразите, он вздумал утверждать, будто Борис Леонидович был мученик, преследуемый, гонимый и прочее. Какой вздор! Борис Леонидович был человек необыкновенно счастливый. Во-первых, по натуре, от рождения счастливый; он так страстно любил природу, столько счастья в ней находил! Во-вторых, как же это его преследовали? Когда? Какие гонения? Все и всегда печатали, а если не здесь, то за границей. Если же что-нибудь не печаталось ни там, ни тут – он давал стихи двум-трем поклонникам и все мгновенно расходилось по рукам. Где же гонения? Деньги были всегда. Сыновья, слава Богу, благополучны. (Она перекрестилась.) Если сравнить с другими судьбами: Мандельштам, Квитко, Перец Маркиш, Цветаева – да кого ни возьми, судьба у Пастернака счастливейшая».

Ее собеседница Лидия Чуковская вслух не возразила, а в дневнике записала: «Зачем затевать матч на первенство в горе?» Она оправдывала Пастернака: «Родившийся в рубашке, счастливый от природы, Пастернак с годами научился чувствовать чужую боль, уже неизлечимую веснами». И может быть, здесь она впервые заподозрила – хотя и не сказала этого вслух, – что у Ахматовой боль всегда была не только болью, а и поводом для самоутверждения, основой, на которой держался ее мир; без боли Ахматова немыслима, на ней она выстроила здание своей лирики и судьбы, не побоявшись предречь себе изгойство и все свои разлуки, хоть и знала, что все сбывается. Для Пастернака же боль, трагедия, страдание – нарушение нормального порядка вещей; он не любуется собою в страдании, а стыдится его. Из своей трагедии Ахматова создала и свой постамент – тогда как для Пастернака боль была только болью, и не помогала, а мешала ему писать.

Было ли это разницей темпераментов или жизненных установок – сказать трудно: ведь и ахматовскую судьбу при желании можно представить как счастливейшую. Ни одна поэтесса в России не знала такой прижизненной славы и такого поклонения; вокруг нее всегда были люди, многим готовые для нее пожертвовать, смотревшие на нее с обожанием, записывавшие каждое ее слово… Собратья-писатели не смели завидовать ей – Ахматова была выше зависти; помочь ей считалось честью, подвигом, праздником. Не было в ее судьбе двусмысленности, вечно тяготившей Пастернака; власть не пыталась ее присвоить, не заставляла подписывать расстрельные письма, от нее не требовали раскаяний со съездовских трибун. Когда «Реквием» и «Поэму без героя» напечатали за границей, это не послужило основанием для травли на Родине. Дело, собственно, даже не в точке зрения, а именно в установке; мир Ахматовой – мир страдания, ставшего источником великой лирики, мир Пастернака – мир страдания, преодоленного мучительным и благодатным «усильем Воскресенья». Одних укрепляла Ахматова, другим давал силы жить Пастернак.

4Пожалуй, в русской поэзии она была единственной полноправной и признанной наследницей Блока – самым верным критерием такой преемственности является отношение современников к обоим, не только восторженное, но и какое-то мистическое. И Ахматова, и Блок представлялись явлениями иной реальности. На этом фоне Пастернак все-таки был почти свой. Зинаида Николаевна отлично это чувствовала и потому говорила Лидии Чуковской, что Боря современный человек, а Ахматова «нафталином пропахла». Она действительно принадлежала иному времени и иному миру – тогда как Пастернак, со всеми своими чертами небожителя, со всеми небесными звуками, которые он умудрялся извлечь из советского лексикона, был все-таки отсюда. Сам тематический круг ранней Ахматовой заставлял возводить ее не к Пушкину даже, а к Державину (и не зря она первым в русской поэзии полюбила его, а остальных прочла позже). Высокий одический строй, царскосельские мраморные статуи, дриады… Ахматова с юности чувствовала преемство не с Некрасовым, к которому ее часто возводят, и не с Лермонтовым, с которым ее роднит изначальный, «демонический» трагизм мировосприятия, – но с молодым, лицейским Пушкиным: «Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов». Между Ахматовой и Пушкиным-лицеистом много общего – дело не только в декорациях Царского Села, но и в античном, дохристианском понимании рока, в болезненном внимании к приметам – том пленительном суеверии, от которого Пушкин до конца не избавился; в сочетании взбалмошности и мечтательности. Мир Ахматовой – мир позднего Державина и зрелого Жуковского, Бог ее поэзии – Бог Державинской оды.

Ахматова – романтический поэт с античным, трагическим, имморальным представлением о всевластии рока; именно эти античные корни подсознательно чувствовали все, кто называл ее новой Сафо (в конце концов это ей приелось и стало откровенно раздражать). Блок чувствовал в ней прямую преемницу и отчасти соперницу – и сколько бы ни иронизировал над ней в разговорах с Чуковским («Что за строчка – „Твои нечисты ночи“? Она, верно, хотела сказать – „Твои нечисты ноги“!»), но за этой иронией стояли некая ревность, равность, ощущение таинственной связи. Не зря Блок звал к себе Ахматову, обменивался с ней экспромтами, написал подробное письмо о поэме «У самого моря» (подчеркнув в нем, что сквозь все «женское» и «наносное» чувствует: «Поэма – настоящая, и вы – настоящая»). Он относился к ней настороженно, как ко всякой преемнице, – не уронит ли достоинства, выдержит ли крест, – но в главном не ошибся: Ахматова была настоящая. Бросив как-то в раздражении: «Она пишет как бы перед мужчиной, а надо как бы перед Богом», – он точно определил ахматовский метод, интимное проживание макроистории; трудно было не почувствовать, что мужчина в ахматовской поэзии так же, как Бог, неумолим, иррационален и любим вопреки всему («Что даже ты не смог любовь мою убить», 1917). Да и самому Блоку нетрудно вернуть этот упрек – многих оскорбляло, что, обращаясь к Прекрасной Даме, а то и к Богородице, он имеет в виду конкретную женщину. Иногда кокетливая, иногда полная «аутоэротизма» (по мандельштамовскому определению в разговоре с Герштейн), иногда откровенно самолюбующаяся – ахматовская лирика в главном наследовала блоковской, став летописью стоического проживания «последних времен». Собственно, Ахматова наследует Блоку в этих двух главных составляющих ее поэзии: эсхатологизме – и божественной музыкальности, которая осталась недосягаема для всех эпигонов и апологетов. Это, собственно, и есть то, что называется «таинственный песенный дар» – и это уже дается от Бога: музыкальней Ахматовой и Блока в России XX века не было никого. Впрочем, «музыкальней» – еще не совсем то слово: мелодичней (ибо цветаевский полифонизм – скажем, в «Крысолове», – тоже ведь музыка, только иная, более сложная). Всероссийская слава Блока и Ахматовой обеспечивалась тем, что стихи их легко запоминаются, заучиваются наизусть, становятся частью нашего мира; и странно думать, что эта пленительная музыкальность как раз и обусловлена ощущением близкого конца, что такая музыка только и звучит на краю бездны. У всякого свой самоподзавод – и если Маяковскому для полноценного творчества нужно было предчувствие личной гибели, то Блоку и Ахматовой требовалось предчувствие гибели общей, вселенской; Пастернак был из всей пятерки едва ли не единственным, кого вдохновляла не гибель, а чудесное спасение.

Ахматова сознавала себя наследницей Блока и, как и Пастернак, вела с ним непрекращающийся диалог – правда, менее явный, чем в пастернаковском случае, хотя свои «отрывки о Блоке» они написали почти одновременно. Ахматова вернула Блоку его колкость, сказанную во время общего концерта: «Александр Александрович, я не могу читать после вас!» – «Полноте, Анна Андреевна, мы с вами не тенора»:

А там, между строк,

Минуя и ахи, и охи,

Тебе улыбнется презрительно Блок —

Трагический тенор эпохи.

Конечно, в этом ответе нет ничего уничижительного. Пастернак, разумеется, не позволил бы себе так говорить с ним – он его живого-то видел единожды; вот почему его отрывки о Блоке – стихи, не имеющие к Блоку почти никакого отношения. Да и не о Блоке они, собственно, а о корнях и истоках, которые представлялись Пастернаку общими.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.