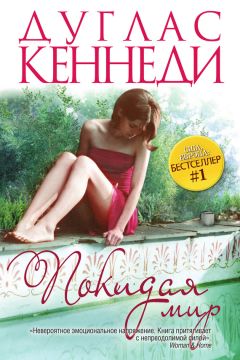

Читать книгу "Покидая мир"

Автор книги: Дуглас Кеннеди

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Дуглас Кеннеди

Покидая мир

Моей дочери Амелии

Нам никуда не деться от вопроса о власти. Кто несет ответственность за приведенные в действие рычаги, нажатые кнопки, за газ и горючее?

Леонард Майклз

Рок – не орел, он ползает, как крыса.

Элизабет Боуэн

Когда мне исполнилось тринадцать лет, я сделала заявление:

– Я никогда не выйду замуж и никогда не заведу детей.

Прекрасно помню время и место, где было произнесено это обещание. Это случилось часов в шесть вечера в ресторанчике на пересечении Шестьдесят третьей улицы и Бродвея. Ну а день был, соответственно, 1 января 1987 года, и я разразилась этими громкими словами вскоре после того, как родители начали ссориться. Дискуссия, подогреваемая спиртным и массой серьезных претензий друг к другу, увенчалась тем, что моя мать во всеуслышание обозвала отца дерьмом и, обливаясь слезами, убежала в укрытие, которое всегда называла комнаткой для девочек. Хотя прочие посетители ресторана удивленно взирали на эту шумную сцену супружеского раздора, для меня она не стала великим потрясением. Мои родители вечно грызлись, и особенно самозабвенно в те именно дни (Рождество, День благодарения, годовщина появления на свет их единственного дитяти), которые должны бы протекать под знаком семейных ценностей, когда надлежало дарить друг другу «ласку и нежность».

Но ни ласковыми, ни нежными мои родители никогда не были. Скандалы и стычки были им необходимы, как пьяницам подчас необходим глоток виски по утрам, чтобы продрать глаза. Без этого у них почва уходила из-под ног, они утрачивали душевное равновесие, как-то даже терялись. Но как только начинались взаимные упреки и язвительные замечания – все становилось на свои места. Чувствовать себя несчастным – не просто душевное состояние, это привычка, да еще такая, от которой мои родители никак не могли отказаться.

Но я отклонилась от темы. Новогодний праздник, 1987 год. Мы выехали из дома в Олд Гринвиче, штат Коннектикут, и отправились отмечать мой день рождения. Начали с «Нью-Йорк Сити Балле» – там давали «Щелкунчик» в знаменитой постановке Баланчина. После утреннего спектакля зашли в ресторан «О’Нил» напротив Линкольн-центра. Папа заказал себе мартини с водкой, потом второй, поднял руку, чтобы заказать третий. Мама начала выговаривать, что он слишком много пьет. Папа – на то он и папа – сообщил маме, что ему она не мать и что если он пожелает выпить чертов третий мартини, то обязательно выпьет этот чертов третий мартини. Мама зашипела, чтобы он говорил тише. Папа ответил, что не позволит обращаться с ним как с ребенком. Мама ехидно возразила, что папа заслуживает именно такого обращения, потому что ведет себя как обиженный маленький мальчик, который со злости вышвыривает из кроватки игрушки. Папа, готовый нанести смертельный удар, обозвал ее никчемным ничтожеством, которое…

В ответ на это мама вскричала, прямо как настоящая актриса: «А ты – просто жалкое дерьмо!» – и рванула в «комнатку для девочек», предоставив мне сидеть, уперев взгляд в безалкогольный коктейль. Папа помахал официанту, чтобы тот принес ему третий мартини. Между нами надолго повисло тягостное молчание. Наконец папа прервал его замечанием, никак не вытекавшем из предыдущего:

– Ну, как дела в школе?

Я ответила тоже невпопад:

– Я никогда не выйду замуж и никогда не заведу детей.

Отец ответил на это тем, что запалил свой «Честерфилд» – одну из тридцати сигарет, что выкуривал ежедневно, – и издал свой характерный грудной, бронхитный смешок.

– Черта с два, – сказал он. – Надеешься отвертеться от всего этого, но ты жестоко ошибаешься.

В одном я должна отдать отцу должное – он никогда не скрывал от меня правды. И никогда не старался завуалировать многочисленные разочарования, которые несет жизнь. Так же, как и мама, он всегда действовал согласно принципу: какой бы злой ни была перебранка, веди себя так, словно ничего не произошло, хотя бы пару минут. Так что, когда мама вернулась из «комнатки для девочек» с искусственной улыбкой на лице, папа улыбнулся ей в ответ.

– Джейн сейчас рассказывала мне о своем будущем, – сообщил он, помешивая коктейльной соломинкой свой мартини с водкой.

– Джейн ждет великолепное будущее, – ответила она. – Что ты сказала папе, дорогая?

Папа ответил за меня:

– Наша дочь сообщила, что не собирается выходить замуж и никогда не заведет детей.

Произнося это, отец смотрел прямо на маму, наслаждаясь неловкостью ситуации.

– Я уверена, что ты это не всерьез, дорогая, – обратилась мама ко мне.

– Всерьез, – буркнула я.

– Но многие среди наших знакомых очень счастливы в браке… – отреагировала она.

Отец крякнул и закинул в горло мартини с водкой номер три. Мама побледнела, сообразив, что ляпнула не подумав. («Язык у меня всегда опережает мозги», – призналась она мне однажды после того, как брякнула, что у них с отцом четыре года не было секса.)

Тягостное молчание продолжалось, прервала его я.

– На самом деле никто не счастлив, – сказала я.

– Джейн, умоляю, – заговорила мама, – ты еще слишком молода для такого утверждения.

– Да нет, в самый раз, – заметил папа. – На самом деле, если Джейн уже сейчас обратила внимание на сию характерную деталь, значит, она намного умнее, чем мы оба. И ты права, девочка, хочешь жить счастливо, не выходи замуж и не рожай детей. Но ты, разумеется, все это проделаешь…

– Дон, умоляю…

– Что умоляю? – Он почти кричал, как обычно, когда напивался. – Ты хочешь, чтобы я ей лгал… даже при том, что она уже и сама дошла до чертовой истины?

Люди за соседними столиками снова с интересом уставились на нас. Папа улыбнулся мальчишеской улыбкой, неизменно расцветавшей на его губах, когда он собирался нахулиганить, и заказал четвертый мартини. Мама двумя руками теребила салфетку и произнесла только:

– Машину поведу я.

– Я в полном порядке, – сообщил папа.

Принесли мартини номер четыре. Он поднял тост за меня:

– С днем рождения, малышка. Желаю тебе никогда не жить во лжи…

Я украдкой посмотрела на маму. Она плакала. А потом перевела взгляд на папу. Он улыбался еще шире.

Мы завершили праздничный ужин. Домой ехали в полном молчании. Вечером, когда я читала в постели, ко мне зашла мама. Опустившись рядом со мной на коленки, она взяла меня за руку и сказала, чтобы я выбросила из головы все, что наговорил мне отец.

– Ты будешь счастлива, дорогая, – пообещала она. – Я это точно знаю.

Я ничего не ответила. Просто закрыла глаза и постаралась уснуть.

На следующее утро оказалось, что отец от нас ушел.

Я обнаружила это, спустившись вниз в одиннадцать. Занятия в школе начинались только через три дня, и я, повзрослев на год, уже вовсю осваивала двенадцатичасовые периоды отключки, пытаясь с помощью сна переварить весьма распространенное у подростков откровение: жизнь – дерьмо. Войдя в кухню, я обнаружила маму сидящей у стола с опущенной головой. Макияж у нее размазался, глаза покраснели. Перед ней в пепельнице лежала зажженная сигарета. Вторую мама зажимала в пальцах. А в другой руке у нее было письмо.

– Твой отец нас бросил, – сказала она. Голос звучал ровно, без всяких эмоций.

– Что? – переспросила я, не в силах переварить новость.

– Он ушел и больше не вернется. Вот здесь все сказано.

Мама помахала письмом.

– Он не может так сделать.

– Еще как может – и сделал. Здесь все сказано.

– Но сегодня утром… он же был дома, когда ты встала.

Она заговорила, уставившись в пепельницу:

– Я приготовила ему завтрак. Я отвезла его на вокзал. Я предложила вместе сходить на субботнюю распродажу в Вестпорте. Он сказал, что приедет назад в 7:03. Я спросила, будет ли он на ужин бараньи отбивные. Он сказал: «Конечно… только брокколи не нужно». Он чмокнул меня в щеку. Я заехала в супермаркет, купила баранины. Я приехала домой. И нашла вот это.

– Так он его оставил до того, как вы поехали на вокзал?

– Когда мы шли к машине, он сказал, что оставил эту свою паркеровскую ручку, и вернулся. Видно, тогда-то он и оставил записку.

– Можно мне посмотреть?

– Нет. Это личное. Тут говорится такое… – Она оборвала себя и глубоко затянулась. Потом вдруг посмотрела на меня, и в глазах у нее промелькнуло что-то вроде зарождавшегося гнева. – Если бы только ты не сказала…

– Что? – прошептала я.

Она подняла письмо к самому лицу. И громко прочла:

– Вчера вечером, когда Джейн заявила, что «никто на самом деле не счастлив», решение, которое я вынашивал – и откладывал – годами, внезапно перестало казаться мне неосуществимым. После того как ты ушла спать, я долго сидел в гостиной, размышляя о том, что жить мне осталось еще лет тридцать пять или даже меньше, если учесть, сколько я курю. И невольно подумалось: хватит уже, с тебя довольно этого. Наша дочь права: счастья нет. Но, по крайней мере, покончив с нашим браком, я буду мучиться меньше, чем сейчас.

Мама швырнула письмо на стол. Мы долго молчали. Я тогда впервые испытала это странное болезненное чувство – будто земля уплывает из-под ног.

– Зачем ты сказала ему это? – спросила мама. – Зачем? Он бы и сейчас был здесь, с нами, если бы только…

При этих словах я вскочила, бросилась к себе в комнату и, шумно хлопнув дверью, упала ничком на кровать. Но я не разрыдалась. Мне просто показалось, что я падаю. Слова что-то значат. Слова важны. Слова на нас влияют. А мои слова привели к тому, что папа стал собирать вещи. Все дело во мне.

Через час или около того мама поднялась и, постучавшись в мою дверь, спросила, смогу ли я когда-нибудь простить ее за то, что она сказала. Я не ответила. Она вошла и увидела меня на кровати – я лежала, свернувшись в тугой клубок, прижав к животу подушку.

– Джейн, дорогая… Прости меня.

Я еще крепче вцепилась в подушку и не открывала глаз. Мне не хотелось на нее смотреть.

– У меня язык всегда бежит впереди мозгов…

Ты мне это и раньше сто раз говорила.

– И мне было так плохо, так тяжело…

Слова что-то значат. Слова важны. Слова на нас влияют.

– Мы все говорим что-то, совсем не это имея в виду…

Но ты сказала именно то, что имела в виду.

– Ну, пожалуйста, Джейн, пожалуйста…

В этот момент я зажала уши руками, чтобы не слышать ее. В этот момент она вдруг воскликнула:

– Ладно, ладно, будь такой расчетливой и жестокой… как твой папаша… – И выскочила из комнаты.

По правде говоря, я и впрямь хотела быть расчетливой и жестокой: я хотела отплатить матери за те беспощадные слова и за свойственный ей нарциссизм (хотя этого слова я тогда, разумеется, не знала). Проблема состояла в том, что я абсолютно не умела быть расчетливой и жестокой, во мне этого просто не было. Дерзкой – да. Раздражительной – наверное… и, определенно, замкнутой, уходившей в себя от малейшей обиды или просто при столкновении с любыми жизненными неурядицами. Но даже в тринадцать лет любые проявления злобы или жестокости меня отвращали и казались мерзкими. Поэтому, услышав, как мать рыдает, сидя на лестнице, я силком заставила себя подняться, как мне ни хотелось остаться в защитной позе эмбриона. Сев рядом с ней на ступеньку, я обняла ее одной рукой и положила голову ей на плечо. Прошло не меньше десяти минут, пока маме удалось взять себя в руки и перестать плакать навзрыд. Наконец, успокоившись, она на несколько минут скрылась в ванной, чтобы восстановить на лице выражение вымученной бодрости.

– Что, если я сделаю на обед сэндвичи с беконом, помидором и салатом? – спросила она.

Мы спустились вниз и, как обычно, стали делать вид, что ничего не произошло.

Отец сдержал слово – он так и не вернулся домой, даже за своими вещами не приехал: перевозчики из специальной компании забрали его скарб и отвезли в маленькую квартирку, снятую отцом на Манхэттене, в Верхнем Ист-Сайде. Развелись родители через два года. После этого я видела отца время от времени (он часто уезжал из страны, по работе). Мама больше не вышла замуж и никогда не переезжала из Олд Гринвича. Она нашла работу в местной библиотеке, это позволяло ей оплачивать счета и, кроме того, давало возможность чем-то заняться в течение дня. Мама редко упоминала о моем отце с тех пор, как он исчез из ее жизни, – хотя мне было до боли ясно, что брак их был неудачным, она продолжала тосковать по мужу. Однако своего главного правила морали – Никогда не говори вслух о том, что тебя мучает – мама придерживалась неукоснительно, хотя я постоянно ощущала ее неизбывную тоску. После папиного ухода мама стала попивать, пила почти каждый вечер, и пристрастилась к водке как лучшему способу заглушить мерзкую боль – так она сама об этом говорила. Но всякий раз, как я осторожно пыталась затронуть эту тему, мама вежливо, но твердо заявляла, что прекрасно знает свою меру и держит ситуацию под контролем.

– И вообще, как, бывало, говорили у нас на уроках французского: À chacun son destin.

Каждому свое, у каждого своя судьба.

Мама всегда подчеркивала, что эта фраза входила в число того немногого, что она запомнила со времени учебы в колледже, – «а французский у нас был непрофилирующий». Но меня отнюдь не удивляет, что она так близко к сердцу приняла это выражение. Мне, ненавидящей конфликты и готовой пойти на попятную, лишь бы не слышать рассуждений насчет того, как мы ухитряемся все испортить, – мне ясно, почему она была буквально околдована этой французской фразой. Ей представлялось, что все мы, люди, рассеяны поодиночке во враждебной вселенной и даже не знаем, какие еще каверзы готовит нам жизнь. Единственное, что нам остается, – кое-как проживать свой век. Так стоит ли заморачиваться, размышляя, не многовато ли это – три рюмки водки за вечер? И к чему жаловаться вслух на тоску и одиночество, окрашивающие всю твою жизнь, изо дня в день? À chacun son destin.

Годы спустя, когда маме уже был шестьдесят один год, она совсем не сопротивлялась, услышав от онколога, что у нее рак в последней стадии.

– У меня рак печени, – спокойно сообщила мама. – А проблема в том, что рак печени в девяноста девяти процентов случаев неизлечим. Но, возможно, именно в этом его прелесть.

– Как ты можешь говорить такое, мама!

– Могу, потому что есть что-то определенное, когда знаешь: ничего нельзя сделать, ничто тебе не поможет. Надеяться не на что, и не нужно начинать мучительное лечение, которое только оттягивает конец, разъедает тело, разрушает волю, но все равно не может тебя спасти. Лучше покориться неизбежному, дорогая.

Неизбежное для мамы наступило очень скоро после того, как стал известен диагноз. Отказавшись от лечебных полумер – «штопанья дыр», которое, впрочем, могло бы подарить ей лишние полгода жизни, – она выбрала внутривенные уколы морфина, избавлявшие ее от боли, страха и чувства безысходности.

Следующий раз нам удалось поговорить только накануне маминой смерти. Я находила некоторое утешение в том, что понимала: мои родители терпеть друг друга не могли, а мой давно исчезнувший отец все равно расстался бы с мамой, что бы там ни было.

Но – как я со временем обнаружила – между тем, чтобы понимать, как что-то полностью меняет твою жизнь, и тем, чтобы принимать эту кошмарную реальность, лежит бездонная пропасть. Рассудочную часть вашего мозга – ту часть, что говорит вам: «Что случилось, то случилось, сделанного не воротишь, главное теперь справиться с последствиями», – перебивает и заглушает возмущенный голос. Этот голос сетует на несправедливость жизни, на то, как часто мы отравляем существование самим себе и друг другу; а потом этот же голос начинает коварно нашептывать: «А может быть, все это только твоя вина».

Недавно, в одну из многих ночей, когда заснуть невозможно и когда даже сверхсильные снотворные таблетки, к которым я пристрастилась, бессильны против страшной бессонницы, властвующей ныне в моей жизни, я поймала себя на мысли, что вспоминаю курс введения в физику, который прослушала в первый свой год в колледже. Две лекции курса были посвящены знакомству с немецким физиком-теоретиком Вернером Гейзенбергом. В конце двадцатых годов он разработал некий постулат, получивший название принципа неопределенности. Детали я подзабыла, поэтому обратилась за помощью к Гуглу (в полпятого утра), чтобы освежить память. Надо же, мне удалось отыскать искомое определение: «В физике элементарных частиц принцип неопределенности гласит, что невозможно одновременно точно измерить импульс и координату частицы, поскольку сам факт измерения и даже наблюдения нарушает и изменяет условия в системе».

Весьма отвлеченно, чистая теория. Но, покопавшись еще немного, я узнала, что Эйнштейну не нравился принцип неопределенности и он комментировал это так: «Мы безусловно можем определить местонахождение движущейся частицы: если мы знаем о ней все в деталях, то можем и экстраполировать направление и скорость ее движения».

Кроме того, Эйнштейн язвительно заметил, что данный принцип бросает вызов божественному эмпиризму, заявив: «Не верится мне, что Бог играет в кости со Вселенной».

Однако Гейзенберг и его учитель, голландец Нильс Бор, отец-создатель квантовой механики, возражали Эйнштейну, утверждая, что предсказать координаты того места, куда двинется частица, невозможно.

К своим выкладкам Бор присовокупил ехидное замечание, посоветовав сопернику: «Эйнштейн, не указывайте Богу, что Ему делать».

Читая обо всем этом (тем временем встало солнце, возвещая конец очередной nuit blanche[1]1

Nuit blanche (фр.) – бессонная ночь. – Здесь и далее примеч. переводчика.

[Закрыть]), я поняла, что позиция Бора и Гейзенберга мне ближе. Пусть всё в нашей жизни, выражаясь языком физики, состоит из элементарных частиц, но каким же образом можем мы предугадать, куда та или иная частица – или комбинация частиц, известная нам как некое действие, событие, другой человек, – способна завести нас? Эйнштейн, не указывайте Богу, что Ему делать, потому что в столь хаотичной и непредсказуемой Вселенной Он ни над чем не властен.

Но особенно мощно принцип неопределенности потряс меня тем, что заставил мысленно вернуться к событиям того праздника 1987 года, и тем, насколько, с точки зрения моей матери, был прав Гейзенберг. Одна-единственная частица – мое пренебрежительное высказывание насчет женитьбы – привела к неизбежно вытекающему из нее ужасному последствию – разводу. Немудрено, что мама с воодушевлением хваталась за это малоубедительное объяснение. Не будь его, ей пришлось бы посмотреть в лицо реальности и задуматься о собственной роли в разрушении своего брака.

Но мама продолжала убаюкивать себя, зациклившись на одной мысли: не появись та конкретная частица в тот конкретный вечер, результат мог бы оказаться совсем другим… и мы, все трое, прожили бы совсем другую жизнь.

Я много размышляю об этом в последнее время – об идее рока, судьбы как о всего лишь случайном распределении элементарных частиц, способном занести человека в такие обстоятельства, каких он и вообразить себе не мог. А еще сейчас я понимаю, что именно неопределенность управляет каждым мгновением человеческого существования.

А как задумаешься, что жизнь действует согласно линейным принципам…

В общем, еще один великий физик двадцатых годов, Феликс Блох, высказал мысль, что пространство – не что иное, как просто поле для линейных операций. Гейзенберг категорически с ним не согласился. «Чепуха, – заявил он. – Пространство голубое, и по нему летают птицы».

Однако любое повествование, любой сюжет воспринимается лучше, если излагать его последовательно, линейно. И эту историю – мою историю – следует рассказывать последовательно, ведь жизнь можно прожить только в одну сторону, вперед, и осмыслить ее, обращаясь назад. А единственно возможный способ осмыслить все, что недавно со мной случилось, это попытаться найти хоть какие крупицы смысла, проблескивающие сквозь случайность, хаотичность всего происходящего. Даже несмотря на то, что, написав сейчас эти строки, я уже вижу, что противоречу сама себе.

Потому что не стоит искать какой-либо смысл в природе вещей. Все в мире случайно и непредсказуемо. А пространство голубое. И по нему летают птицы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Откуда стартовать? С чего начать? Это серьезнейший вопрос, мука для любого рассказчика и предмет, который мы бесконечно исследовали и анализировали в магистратуре. «Как определишь отправную точку для повествования?» Если только вы не пишете объемную сагу – с колыбели до могилы («Рассказ о своей жизни я поведу с того самого момента, когда я появился на свет»), история обычно начинается с какого-либо эпизода, происходящего в разгар жизни главного героя. Далее вместе с этим героем вы движетесь вперед, но при этом параллельно, по крупицам, узнаете о событиях из его прошлого. Как любил напоминать своим студентам на лекциях по теории литературы Дэвид Генри, мой научный руководитель: «Любой роман повествует о кризисе и о том, как человек – или группа людей – упомянутый кризис преодолевает. Более того, при первом знакомстве с персонажем в повествовании мы застаем его в настоящий момент. Но у него имеется прошлое, своя история, как и у большинства из нас. И неважно, реальность это или страницы литературного произведения, вы никогда не сумеете понять человека, пока не разберетесь в истории его прошлой жизни».

Дэвид Генри… Возможно, это хорошая отправная точка. Потому что случайное стечение обстоятельств, в результате которых Дэвид Генри ворвался в мою жизнь, развернуло ее в таком направлении, о котором я и помыслить не могла. Вот, пожалуйста, снова: мы не можем предугадать, в каком направлении станет двигаться частица…

Дэвид Генри… В самом начале 1970-х, в бытность молодым университетским профессором, он написал труд, посвященный исследованию американского романа, озаглавленный «К новому миру». Работу сразу отметили за легкость изложения и оригинальность критических оценок. Примерно в то же самое время вышел и его роман о детстве и юности в миннесотской глубинке, за который Дэвида Генри немедленно провозгласили современным Шервудом Андерсоном, чутким, остро воспринимающим противоречия жизни провинциальной Америки.

«Чуткий» – именно это слово тогда все употребляли, говоря о Дэвиде Генри. В 1972 году «К новому миру» получил Национальную книжную премию (НКП) в категории «документальная проза». А роман в тот же год оказался в списке на НКП в области художественной литературы (редкая честь!) и был номинирован на Пулицеровскую премию. Фотографии автора, так и мелькавшие тогда повсюду, объясняют, чему был обязан популярностью медийной звезды этот обладатель (если обратиться к посвященному ему очерку в «Эсквайре») «классической американской красоты, с характерным твердым подбородком, и великолепного чувства стиля – Кларк Гейбл, объявившийся в Гарварде».

Где его только не было тогда: он показывался на ток-шоу, писал блестящие язвительные эссе для «Нью-Йорк ревью оф букс», принимал участие в публичных дискуссиях, где вступал в прения с правыми политиками. При этом, хотя Дэвид Генри одевался в «напористой» манере, слегка напоминающей Лу Рида (черные футболки, черные джинсы), он никогда не вспрыгивал на платформу радикалов. Да, он публично осуждал «бэббитовский конформизм, прочно обосновавшийся в уголке американской души», но он же писал и статьи в защиту «запутанной и сложной культуры Америки». Одна из таких статей, «Наши неотъемлемые противоречия», опубликованная в «Атлантик» в 1976 году, стала предметом оживленного обсуждения, так как именно в ней Дэвид впервые дал критический анализ того, что он назвал «двумя гранями американской национальной души, трущимися друг о друга, будто две тектонические плиты». Сама я впервые наткнулась на это эссе на первом курсе колледжа, когда кто-то порекомендовал мне почитать сборник статей Дэвида Генри «Корявые заметки». И оно произвело на меня такое впечатление, что я уговорила человек пять моих однокурсников его прочитать, твердя, что там предельно четко растолковывается, как такое возможно – быть сегодня американцем и в то же время испытывать серьезные сомнения по поводу своей страны.

Так получилось, что я полюбила Дэвида Генри еще до того, как успела полюбить Дэвида Генри. Когда я подавала заявку в аспирантуру в Гарвардский университет, то в своем конкурсном сочинении рассуждала помимо прочего о том, как сильно его, Дэвида Генри, взгляды на Американскую Литературу и Мысль повлияли на задуманную мной научную работу, и о том, по каким причинам диссертация, которую я надеялась написать – «Инфернальная двойственность: смирение и противление в американской литературе», – была весьма в духе Дэвида Генри.

Разумеется, я рисковала, сообщая несколько преждевременно, еще даже не дождавшись принятия в Гарвард, о том, кого бы мне хотелось иметь научным руководителем. Но я была решительно настроена поработать именно с ним. Колледж Смит[2]2

Колледж Смит – частный женский колледж в Массачусетсе (США).

[Закрыть] я окончила с отличием и превосходными рекомендациями от моих преподавателей английского языка и литературы, что придавало мне уверенности в себе.

Это сработало. Меня вызвали в Кембридж[3]3

Гарвардский университет находится в городе Кембридж, штат Массачусетс.

[Закрыть] на собеседование с заведующим кафедрой. В последний момент секретарь сообщила мне, что собеседование будет проводить другой сотрудник кафедры.

Вот как вышло, что я лицом к лицу столкнулась с Дэвидом Генри.

Шел 1995 год. Ему тогда было чуть за пятьдесят, однако грубоватое обаяние кинозвезды никуда не делось, хотя я сразу же заметила темные полукружья под глазами, подчеркивающие некую печаль во взгляде. Мне было известно, что он продолжает писать для таких изданий, как «Харпере» и «Нью-Йорк ревью оф букс», хотя уже не так обильно и регулярно. Из материала о нем в «Бостон глоб» я знала, что второй роман так и не появился, а давно ожидаемая биография Мелвилла осталась незавершенной. Но в статье говорилось также о том, что, хотя его имидж писателя и публициста-интеллектуала слегка поблек, Дэвид по-прежнему оставался авторитетным и уважаемым преподавателем – на курс, который он читал, было трудно попасть – и одним из наиболее востребованных в университете научных руководителей аспирантов.

Мне он понравился сразу, так как понял, какого труда стоит мне скрывать свое волнение, и постарался снять напряжение.

– И почему же, скажите на милость, вы решили посвятить себя такому немодному и малооплачиваемому делу, как преподавание в университете, а ведь могли бы пользоваться всем материальным великолепием нашего «позолоченного века»?

– Не каждый мечтает о карьере капиталиста, – ответила я.

Дэвид улыбнулся:

– Капиталиста… Как это по-драйзеровски.

– Я помню главу, посвященную Теодору Драйзеру, в вашем «Американском романе» и колонку в «Атлантик», которую вы посвятили семидесятилетней годовщине публикации «Сестры Керри».

– Да, так написано в вашей конкурсной работе. Но позвольте поинтересоваться: вам нравится «Сестра Керри»?

– Больше, чем вам. Я понимаю вас, когда вы пишете о том, что проза Драйзера по большей части чудовищно тяжеловесна. Но это нечто, что роднит его с Золя: обоим свойствен некоторый психологический примитивизм, оба вдалбливают читателю свои мысли чуть ли не кувалдой. И еще – да, мне нравится ваше замечание о неоспоримой связи между многословием Драйзера и тем фактом, что он – один из первых авторов, использовавших пишущую машинку. Но так пренебрежительно отозваться о Драйзере, сказав – как это у вас? – «громогласный глашатай грошовых бедствий»… Поверьте, я очень вас уважаю, но здесь вы неправы – и к тому же употребили слишком много букв «Г» в одной фразе.

Слыша собственный голос, произносящий эти слова, я подумала: Вот черт, что я несу? Но Дэвид не обиделся, моя прямота его не задела. Наоборот, она ему понравилась.

– Что ж, мисс Говард, приятно, что вам совершенно чужд подхалимаж.

– Простите, – извинилась я. – Я не должна была так говорить, это было невежливо.

– С чего вы взяли? Вам ведь предстоит заниматься английской литературой в аспирантуре Гарварда, а значит, вы должны как минимум уметь демонстрировать самостоятельное мышление. А с подлизой я не стал бы работать…

Дэвид не закончил фразу. Он озорно улыбнулся, с наслаждением рассматривая мою ошеломленную физиономию.

– Профессор, вы сказали «предстоит заниматься английской литературой в аспирантуре Гарварда», но ведь моя кандидатура пока еще не утверждена.

– Так позвольте мне сообщить вам – вы приняты.

– А вам известно, что я подавала заявление на материальную помощь?

– Да, я видел его и уже разговаривал с заведующим нашей кафедрой о том, чтобы использовать имеющийся у нас фонд. Он был основан семьей Рокфеллеров, и каждый год из него выделяют грант одному из вновь поступивших аспирантов. Но вот что: в анкете указано, что ваш отец занимает солидный пост в горнодобывающей промышленности в Чили.

– Занимал, – поправила я, – отец потерял эту работу пять лет назад.

Дэвид кивнул, как бы говоря: тогда понятно, почему у тебя туго с деньгами.

Я могла бы добавить, что на моего отца невозможно рассчитывать ни в чем и ни при каких обстоятельствах. Однако неинтересными рассказами о тяготах своего детства я старалась не обременять никого (даже своего парня). И уж подавно не собиралась ныть по этому поводу во время собеседования с Дэвидом Генри. Поэтому я ограничилась тем, что сказала:

– Отец предложил своему боссу пойти и трахнуть самого себя. Потом пытался найти место, но соглашался лишь на должности не ниже президента компании, а так как он к тому же хорошо известен в отрасли своей горячностью, перспектив практически не было. С тех пор он занимается консультациями, но его характер не способствует успешному продвижению. Так что…

Я тут же пожалела, что разоткровенничалась. Дэвид, должно быть, почувствовал это. Он чуть улыбнулся, кивнул и заметил:

– Ну что ж, во всяком случае, новость о том, что вы поступили в аспирантуру и получили полную стипендию, его наверняка обрадует.

– Сомневаюсь, – еле слышно пробормотала я.

Насчет этого я ошибалась. Я написала отцу письмо за два месяца до окончания колледжа, в котором горячо приглашала его на церемонию вручения дипломов и выпускной бал, а заодно сообщила и о том, что подала документы в бесплатную аспирантуру в Гарварде. Обычно ответа приходилось ждать не меньше месяца, но в этот раз письмо пришло спустя десять дней. В конверт была вложена стодолларовая купюра. Письмо состояло из двадцати одного слова:

Я так горжусь тобой!

Прости, что не смогу присутствовать на твоем выпускном.

Купи себе на это, что сама захочешь.

Целую, папа.

Распечатав конверт, я залилась слезами. Я не плакала, когда папа нас бросил. Я ни разу не заплакала, когда он, снова обосновавшись в нашем городе, то и дело отменял запланированные встречи по выходным. Я не плакала, когда он, уехав в Чили, постоянно кормил меня обещаниями, что вот уж в этом году он точно оплатит мне поездку к нему на несколько недель, да так ни разу и не собрался их выполнить. Я не плакала, когда на мои письма – о поступлении в Колледж Смит, об оценках (я была круглой отличницей), об избрании в «Фи Бета Каппа»[4]4

«Фи Бета Каппа» – привилегированное общество студентов и выпускников колледжей.

[Закрыть] – он отвечал молчанием. И вот, в надежде все же добиться хоть какого-то признания, я отправила отцу это письмо. Когда я писала его, одна-единственная мысль полностью завладела мною: отец давно отдалился от меня, стал совершенно чужим. «Купи себе… что сама захочешь…» Сто баксов и записка в пять строк, чтобы заглушить свое чувство вины… впрочем, я что-то не уверена, что он испытывал вину. Он снова отмахнулся от меня, и на этот раз у меня не получилось просто равнодушно пожать плечами. Я отчаянно разревелась.