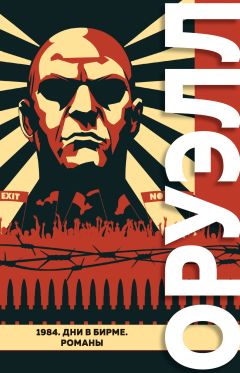

Текст книги "1984. Дни в Бирме"

Автор книги: Джордж Оруэлл

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]

– Не воображайте, что вы спасетесь, Уинстон, как бы полно вы ни подчинились нам. Никто, хоть раз сбившийся с пути, не избежит расплаты. И даже если мы решим позволить вам дожить до естественной смерти, вы все равно не уйдете от нас. Что случится с вами здесь, останется навсегда. Поймите это наперед. Мы сокрушим вас до точки невозврата. С вами случится такое, что вам не оправиться, проживи вы хоть тысячу лет. Вы больше никогда не будете способны на обычное человеческое чувство. Внутри вас все будет мертво. Вы больше никогда не будете способны на любовь, на дружбу, на радость жизни, на смех, на любопытство, на храбрость или искренность. Вы станете пустым. Мы все из вас выдавим, а потом заполним собой.

Он умолк и сделал знак человеку в белом халате. Уинстон почувствовал, как к его голове подкатили какой-то тяжелый прибор. О’Брайен уселся рядом с койкой, так что Уинстон видел его лицо прямо над собой.

– Три тысячи, – сказал он через голову Уинстона человеку в халате.

К вискам Уинстона прижали две чуть влажные подушечки. Он съежился. Приближалась боль, новый вид боли. О’Брайен спокойно накрыл его руку своей, почти по-доброму.

– На этот раз больно не будет, – успокоил он. – Смотрите мне в глаза.

Тут раздался сокрушительный взрыв или нечто, очень на него похожее, хотя Уинстон как будто не слышал шума. Несомненно, ослепительно вспыхнул свет. Боли Уинстон не почувствовал, только бессилие. Несмотря на то что он уже лежал на спине, у него возникло странное ощущение, что его опрокинуло. Жуткий безболезненный удар распластал его. Что-то случилось у него в голове. Когда зрение сфокусировалось, он вспомнил, кто он и где находится. Он узнал смотревшее на него лицо, но ощутил непонятную пустоту в голове, словно ему вырезали кусок мозга.

– Это пройдет, – сказал О’Брайен. – Смотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания?

Уинстон задумался. Он знал, что такое Океания и что он является гражданином Океании. Он также вспомнил Евразию и Остазию; но кто с кем воюет, он не знал. Более того, он даже не сознавал, что идет какая-то война.

– Я не помню.

– Океания воюет с Остазией. Теперь вы это припоминаете?

– Да.

– Океания всегда воевала с Остазией. С самого начала вашей жизни, с возникновения Партии, с начала истории война продолжается без перерыва, все та же война. Вы помните это?

– Да.

– Одиннадцать лет назад вы сочинили легенду о троих людях, осужденных на смерть за измену. Вы притворились, будто видели бумажку, которая доказывала их невиновность. Такой бумажки никогда не существовало. Вы ее выдумали, а потом в нее поверили. Теперь вы вспоминаете тот момент, когда впервые ее придумали. Вы это помните?

– Да.

– Только что я показывал вам пальцы. Вы видели пять пальцев. Вы это помните?

– Да.

О’Брайен поднял пальцы левой руки, загнув большой.

– Здесь пять пальцев. Вы видите пять пальцев?

– Да.

И он их и вправду увидел на мимолетное мгновение, прежде чем разум расставил все по местам. Он ясно и четко рассмотрел пять пальцев. Затем все стало как прежде, и в душу снова закрался страх, ненависть и замешательство. Но был такой период – возможно, секунд тридцать – лучезарной убежденности, когда каждое новое утверждение О’Брайена заполняло пустоты и становилось абсолютной истиной, когда дважды два, если так нужно, легко могло равняться трем или пяти. Теперь это прошло, но не раньше, чем О’Брайен убрал руку; и хотя Уинстон не мог вернуть наваждение, он его помнил, как помнишь яркое впечатление из прошлой жизни, когда ты был, в сущности, другим человеком.

– Теперь вы видите, – сказал О’Брайен, – что это, во всяком случае, возможно.

– Да, – сказал Уинстон.

О’Брайен встал с довольным видом. Уинстон увидел слева, как человек в белом халате надломил ампулу и набрал из нее шприц. О’Брайен повернулся к Уинстону с улыбкой. Он поправил очки почти в своей прежней манере.

– Вы помните, как написали в дневнике, – сказал он, – что неважно, друг я или враг, если я хотя бы понимаю вас и могу с вами поговорить? Вы были правы. Мне нравится говорить с вами. Мне симпатичен ваш склад ума. Напоминает мой собственный, с той только разницей, что вы безумны. Прежде чем мы завершим наш сеанс, вы можете при желании задать мне несколько вопросов.

– Любой вопрос, какой захочу?

– Любой. – Он заметил, что Уинстон смотрит на шкалу. – Прибор отключен. Какой ваш первый вопрос?

– Что вы сделали с Джулией? – спросил Уинстон.

О’Брайен снова улыбнулся.

– Она предала вас, Уинстон. Сразу же – безоговорочно. Я редко видел, чтобы кто-то так охотно шел нам навстречу. Вы бы вряд ли ее узнали. Все ее бунтарство, ее лживость, ее сумасбродство, ее испорченность – все это выжгли из нее. Идеальное обращение, словно для учебников.

– Вы ее пытали?

На это О’Брайен не ответил.

– Следующий вопрос, – сказал он.

– Большой Брат существует?

– Конечно, существует. Партия существует. Большой Брат – воплощение Партии.

– Он существует в том же смысле, что и я?

– Вы не существуете, – сказал О’Брайен.

Снова им овладело чувство беспомощности. Он знал или мог представить, какими аргументами ему будут доказывать, что он не существует; но все это галиматья, пустая игра слов. Разве само утверждение «Вы не существуете» не является логически абсурдным? Но к чему было говорить об этом? Разум его съежился при мысли о неоспоримых, безумных аргументах, которыми О’Брайен разгромит его.

– Я думаю, что существую, – сказал он устало. – Я сознаю свою личность. Я родился, и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенное место в пространстве. Никакое твердое тело не может занимать это место одновременно со мной. Большой Брат существует в таком смысле?

– Это неважно. Он существует.

– Большой Брат когда-нибудь умрет?

– Конечно, нет. Как он может умереть? Следующий вопрос.

– Существует ли Братство?

– А этого, Уинстон, вы никогда не узнаете. Если мы решим отпустить вас по завершении, то доживи вы хоть до девяноста лет, все равно не узнаете ответа на этот вопрос: да или нет. Пока живете, это останется для вас неразрешимой загадкой.

Уинстон лежал молча. Его дыхание участилось. Он все еще не задал вопроса, который первым пришел ему на ум. Он должен был спросить об этом, но у него словно язык присох. На лице О’Брайена читалась легкая насмешка. Даже его очки поблескивали иронично. Он знает, подумал вдруг Уинстон, знает, что я собираюсь спросить! И тут же сами собой вырвались слова:

– Что в сто первой комнате?

Лицо О’Брайена не изменилось. Он ответил сухо:

– Вы знаете, что в сто первой комнате, Уинстон. Все знают, что в сто первой комнате.

Он поднял палец человеку в белом халате. Очевидно, сеанс подошел к концу. В руку Уинстона вонзилась игла. Почти сразу он погрузился в глубокий сон.

III– В вашем восстановлении три этапа, – сказал О’Брайен. – А именно: обучение, понимание и принятие. Пришло время перейти ко второму этапу.

Уинстон, как всегда, лежал на спине. С некоторых пор ремни были ослаблены. Они все так же удерживали его на койке, но он мог слегка шевелить коленями, крутить головой и двигать нижней частью рук. Да и прибор со шкалой уже не внушал прежнего ужаса. Если Уинстон отвечал достаточно быстро, он мог не опасаться разрядов; в основном О’Брайен дергал за рычаг, когда считал его ответы глупыми. Иногда за весь сеанс прибор ни разу не включали. Уинстон уже не помнил, сколько сеансов они провели. Казалось, весь процесс растянулся на долгое неопределенное время – возможно, недели, – и интервалы между сеансами могли составлять как дни, так и пару часов.

– Пока вы здесь лежите, – сказал О’Брайен, – вы часто думаете – и даже спрашивали меня, – зачем Министерство любви тратит на вас столько времени и сил. И на свободе вы задавались, по существу, тем же вопросом. Вы могли постичь механику общества, в котором жили, но не его скрытые мотивы. Помните, как вы написали в дневнике: «Я понимаю как; не понимаю зачем»? Как раз при мысли об этом «зачем» вы и сомневались в своем разуме. Вы читали книгу, книгу Голдштейна, хотя бы некоторые части. Нашли там что-нибудь, чего уже не знали?

– Вы ее читали? – спросил Уинстон.

– Я ее писал. Точнее сказать, участвовал в написании. Никакая книга, как вам известно, не пишется в одиночку.

– Это правда – что там написано?

– В описательной части – да. А изложенная программа – чушь. Тайное накопление знаний – постепенное распространение просвещения – в итоге пролетарское восстание – низвержение Партии. Вы и сами догадывались, что там будет дальше. Все это чушь. Пролетарии никогда не восстанут, ни через тысячу лет, ни через миллион. Не могут они восстать. Мне не нужно вам объяснять почему – вы и сами знаете. Если вы когда-либо тешились мечтами о насильственном перевороте, вы должны оставить их. Нет никакого способа свергнуть Партию. Правление Партии вечно. Сделайте это отправной точкой ваших размышлений. – Он подошел к койке и повторил: – Вечно! А теперь давайте вернемся к вопросам «как» и «зачем». Вы достаточно хорошо понимаете, как Партия удерживает власть. Теперь скажите мне, зачем мы держимся за власть. Каков наш мотив? Зачем нам желать власти? Ну же, говорите, – подбодрил он молчавшего Уинстона.

И все же Уинстон медлил с ответом. На него навалилась усталость. Лицо О’Брайена вновь озарилось безумной одержимостью. Уинстон заранее знал, что тот скажет. Что Партия стремится к власти не в собственных интересах, а только в интересах большинства. Скажет, что Партия пришла к власти, потому что люди в массе своей слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, ими должен управлять сильнейший, систематически обманывая. Что перед человечеством стоит выбор между свободой и счастьем и для большей части человечества счастье лучше свободы. Что Партия – вечный защитник слабых, орден самоотверженных, творящих зло во имя добра, жертвуя личным счастьем ради счастья других. Самое ужасное, думал Уинстон, самое ужасное, что в этом рассказе О’Брайен будет искренне во все верить. Это было видно по его лицу. О’Брайен все знает. Он в тысячу раз лучше Уинстона знает, каков на самом деле мир, в каком моральном разложении живут человеческие массы, какой ложью и варварством Партия удерживает их в этом состоянии. Он давно понял и взвесил все факты, но это ничего не меняло – все оправдывала конечная цель. Как держать себя против безумца, подумал Уинстон, который умнее тебя, который спокойно выслушивает твои аргументы, но продолжает настаивать на своем безумии?

– Вы правите нами ради нашего блага, – нетвердо начал он. – Вы полагаете, что люди не способны править собой, и потому…

Он вздрогнул, едва сдержав крик. Тело пронзила боль. О’Брайен выжал рычаг до тридцати пяти.

– Это было глупо, Уинстон, глупо! – сказал он. – Вы могли бы дать ответ получше.

Вернув рычаг в прежнее положение, он продолжил:

– Теперь я сам отвечу на мой вопрос. Вот так. Партия стремится к власти всецело в своих интересах. Нас не интересует благо других; нас интересует одна власть. Не богатство, не роскошь, не долголетие, не счастье – только власть, власть в чистом виде. Что такое власть в чистом виде, вы сейчас поймете. Мы отличаемся от всех олигархий прошлого, потому что знаем, что делаем. Все прочие, даже похожие на нас, были трусами и лицемерами. Немецкие нацисты и русские коммунисты приблизились к нашим методам, но им никогда не хватало смелости признать собственные побуждения. Они притворялись, а может, даже верили, что захватили власть невольно и на время. Что за углом человечество ждет рай земной, где все будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем: никто и никогда не захватывал власть, чтобы потом отказаться от нее. Власть не средство, а цель. Не диктатуру устанавливают, чтобы защитить революцию; революцию делают, чтобы установить диктатуру. Цель насилия – насилие. Цель пытки – пытка. Ну а цель власти – власть. Теперь ты начинаешь понимать меня?

Уинстон уже не в первый раз поразился усталости лица О’Брайена. Это было сильное, мясистое и жестокое лицо, выражавшее ум и обузданную страсть, – Уинстон перед ним чувствовал себя беспомощным; но это было очень усталое лицо. Мешки под глазами, обвислые щеки. О’Брайен навис над ним, намеренно приблизив свою изнуренную физиономию.

– Ты думаешь, – сказал он, – что у меня старое и усталое лицо. Думаешь, я говорю о власти, а сам не могу предотвратить распад моего тела. Разве ты не понимаешь, Уинстон, что индивид – это лишь клетка? Износ клетки – это живость организма. Разве ты умираешь, когда стрижешь ногти?

Он отвернулся от койки и снова зашагал по комнате, убрав одну руку в карман.

– Мы – жрецы власти, – продолжил он. – Бог есть власть. Но в твоем случае власть – это пока лишь слово. Пора тебе начать постигать, что значит власть. Первое, что ты должен усвоить: власть коллективна. Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Ты знаешь лозунг Партии: «Свобода – это рабство». А ты не думал, что верно и обратное? Рабство – это свобода. В одиночестве – на свободе – человек всегда проигрывает. Это неизбежно, потому что всякий человек обречен на смерть, а это величайшее поражение. Но если он сумеет полностью, безоговорочно подчиниться, если он избавится от своей индивидуальности, если сольется с Партией, так что сам станет Партией, тогда он станет всесильным и бессмертным. Второе, что ты должен усвоить: власть – это всегда власть над людьми. Не просто над их телами, но главным образом над умами. Власть над материей – внешней реальностью, как ты ее называешь – неважна. Материю мы уже подчинили полностью.

На миг Уинстон забыл о шкале. Он отчаянно дернулся в попытке сесть, но только болезненно изогнулся всем телом.

– Да как вы можете подчинить материю? – выпалил он. – Вы не подчинили даже климат или закон тяготения. А есть еще болезни, боль, смерть…

О’Брайен поднял руку, велев ему замолчать.

– Мы подчинили материю, поскольку подчинили разум. Реальность находится внутри черепной коробки. Ты усвоишь это постепенно, Уинстон. Нет ничего, что нам не под силу. Невидимость, левитация – что угодно. Я мог бы взмыть сейчас в воздух, как мыльный пузырь, если бы захотел. Я этого не хочу, поскольку этого не хочет Партия. Тебе надо избавиться от этих идей о законах природы девятнадцатого века. Мы творим законы природы.

– Но это не так! Вы даже не хозяева нашей планеты. Как насчет Евразии и Остазии? Вы их еще не завоевали.

– Неважно. Завоюем, когда нам будет удобно. А если даже нет, какая разница? Мы можем считать, что их нет. Океания – это мир.

– Но весь мир – лишь пылинка. А человек ничтожен и беспомощен! Долго ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема.

– Чушь. Земля – наша ровесница, не старше. Как она может быть старше? Ничто не существует иначе, как в человеческом сознании.

– Но в скалах полно костей вымерших животных – мамонтов, мастодонтов и огромных рептилий, которые жили задолго до того, как человек появился на свет.

– Ты когда-нибудь видел эти кости, Уинстон? Разумеется, нет. Их выдумали биологи девятнадцатого века. До человека не было ничего. После человека, если ему когда-нибудь придет конец, тоже не будет ничего. Вне человека ничего нет.

– Но вся вселенная вне нас. Посмотрите на звезды! До некоторых из них миллионы световых лет. Нам никогда их не достичь.

– Что такое звезды? – сказал О’Брайен безразлично. – Огненные точки в нескольких километрах от нас. Мы могли бы их достичь, если бы хотели. Или избавиться от них. Земля – центр вселенной. Солнце и звезды вращаются вокруг нее.

Уинстон снова дернулся. На этот раз он ничего не сказал. О’Брайен продолжил, словно отвечая на возражение:

– Для некоторых целей этот факт, конечно, не годится. Прокладывая курс по океану или прогнозируя затмение, мы часто находим удобным считать, что Земля вращается вокруг Солнца, а до звезд миллионы миллионов километров. Но что с того? По-твоему, нам не под силу создать дуальную систему астрономии? Звезды могут быть близко или далеко в зависимости от наших потребностей. По-твоему, наши математики с этим не справятся? Ты забыл двоемыслие?

Уинстон обмяк на койке. Что бы он ни сказал, быстрый ответ сокрушал его, точно дубина. И все же он знал, просто знал, что правда на его стороне. Верить, что ничего не существует за пределами твоего разума? Наверняка есть способ показать ложность этого убеждения. Разве его уже давно не опровергли? У него даже есть название, только он его забыл. О’Брайен взглянул на него свысока, чуть скривив губы в усмешке.

– Я говорил тебе, Уинстон, – сказал он, – что метафизика не твой конек. Слово, которое ты пытаешься вспомнить, – солипсизм. Но ты ошибаешься. Это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если хочешь. Но это другое – фактически его противоположность. Мы отклонились от темы, – сказал он другим тоном. – Настоящая власть, за которую мы боролись денно и нощно, это власть не над вещами, но над людьми. – Он выдержал паузу и на миг опять стал похож на школьного учителя, задающего вопрос способному ученику: – Как один человек утверждает свою власть над другим, Уинстон?

Уинстон подумал.

– Заставляя его страдать, – ответил он.

– Именно. Заставляя его страдать. Одного подчинения недостаточно. Если он не страдает, как ты можешь быть уверен, что он подчиняется твоей воле, а не своей? Властвовать значит мучить и унижать. Властвовать значит рвать на куски человеческий разум и собирать его заново в тех формах, какие тебе нужны. Теперь ты начинаешь понимать, что за мир мы создаем? Это полная противоположность глупым гедонистическим утопиям, которые воображали старые реформаторы. Мир страха, предательства и мучений, мир, где одни попирают других, мир, который на пути к совершенству становится не менее, а БОЛЕЕ безжалостным. Развитие нашего мира будет развитием страданий. Старые цивилизации заявляли, что основаны на любви или справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет чувств, кроме страха, ярости, ликования, низкопоклонства. Все остальное мы уничтожим – все! Мы уже ломаем привычку мыслить, которая досталась нам с дореволюционных времен. Мы разорвали узы: семейные, дружеские, любовные. Никто больше не смеет верить ни жене, ни ребенку, ни другу. А в будущем не будет ни жен, ни друзей. Детей начнут забирать у матерей сразу после родов, как яйца из-под несушки. Мы вырвем с корнем половой инстинкт. Деторождение станет ежегодной формальностью, вроде возобновления продовольственных карточек. Мы устраним оргазм. Наши неврологи работают над этим. Не будет верности, кроме верности Партии. Не будет любви, кроме любви к Большому Брату. Не будет смеха, кроме смеха торжества над поверженным врагом. Не будет литературы, искусства, науки. Когда мы станем всемогущими, наука больше не понадобится. Не будет различия между красотой и уродством. Не будет любознательности, не будет радости от самой жизни. Всяческие удовольствия будут истреблены. Но всегда – помни это, Уинстон, – всегда будет опьянение властью, все более сильное и более утонченное. Всегда, в любой момент будет трепет победы и упоение от попирания беспомощного врага. Если хочешь вообразить себе образ грядущего, представь сапог, наступающий на лицо человека, – вечно.

Он смолк, словно ожидая возражений. Уинстон снова попытался вжаться в койку, к которой был привязан. Он ничего не мог сказать. Сердце его словно замерзло. О’Брайен продолжил:

– И помни – это навечно. Всегда найдется лицо, чтобы припечатать его сапогом. Всегда найдется еретик, враг народа, чтобы снова побеждать его и унижать. Все, через что ты прошел, попав в наши руки, все это – и хуже этого – будет продолжаться. Слежки, предательства, аресты, пытки, казни, исчезновения не прекратятся никогда. Это будет в той же мере мир террора, как и мир ликования. Чем сильнее будет Партия, тем менее терпима – чем слабее оппозиция, тем суровей деспотизм. Голдштейн и его ереси тоже будут жить вечно. Ежедневно, поминутно их будут разоблачать, уничтожать, высмеивать, оплевывать – и все равно они останутся. Тот спектакль, который я разыгрывал с тобой семь лет, будут разыгрывать снова и снова, из поколения в поколение, и каждый раз все более утонченно. Всегда в наших руках будет еретик, кричащий от боли, – сломленный, презренный и в итоге полностью раскаявшийся, спасенный от себя самого, ползущий к нашим ногам по доброй воле. Вот мир, который мы построим, Уинстон. Мир победы за победой, мир триумфа, триумфа и еще раз триумфа, чтобы бесконечно щекотать, щекотать, щекотать нерв власти. Я вижу, ты начинаешь постигать, каким станет наш мир. Но под конец ты его не только постигнешь – ты примешь его и будешь приветствовать, ты станешь его частицей.

Уинстон нашел в себе силы заговорить.

– Вы не сможете! – сказал он слабо.

– Что ты имеешь в виду, Уинстон?

– Вы не сможете создать такой мир, какой описали. Это сон. Это невозможно.

– Почему?

– Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не продержится долго.

– Почему же?

– В ней не будет жизни. Она разложится. Совершит самоубийство.

– Чушь. У тебя создалось впечатление, что ненависть изнурительней любви. С чего бы это? А если даже так, какая разница? Допустим, мы пойдем на то, чтобы дряхлеть быстрее. Допустим, мы ускорим темп жизни, так что люди будут впадать в маразм к тридцати. Пусть так – какая разница? Можешь ты понять, что смерть индивида – это не смерть? Партия бессмертна.

Как обычно, этот голос разделывал Уинстона под орех. К тому же он опасался, что, если продолжит настаивать на своем, О’Брайен снова нажмет на рычаг. И все же он не мог молчать. Не имея никаких доводов в свою пользу, ничего, кроме немого ужаса перед словами О’Брайена, он несмело возобновил атаку:

– Я не знаю… все равно. Вы просто проиграете. Что-то победит вас. Жизнь победит.

– Уинстон, мы управляем жизнью на всех уровнях. Ты воображаешь, будто есть некая человеческая природа, которая возмутится нашими действиями и обернется против нас. Но это мы создаем человеческую природу. Люди бесконечно податливы. Или ты, возможно, вернулся к своей старой идее, что пролетарии или рабы восстанут и свергнут нас. Выбрось это из головы. Они беспомощны, как скот. Человечество – это Партия. Остальные, снаружи, не в счет.

– Все равно. В итоге они вас побьют. Рано или поздно увидят, кто вы такие, и разорвут вас в клочья.

– Ты видишь какие-то признаки этого? Или какую-то причину?

– Нет. Я в это верю. Я знаю, что вы проиграете. Есть что-то во вселенной – не знаю, некий дух, некий принцип, – который вам никогда не одолеть.

– Ты веришь в бога, Уинстон?

– Нет.

– Тогда что это за принцип, который победит нас?

– Я не знаю. Дух человеческий.

– А себя ты считаешь человеком?

– Да.

– Если ты человек, Уинстон, то последний. Твой вид вымер; мы – преемники. Ты понимаешь, что ты один? Ты за бортом истории, тебя не существует. – Манера его сменилась на более суровую: – И ты себя считаешь морально выше нас, с нашей ложью и жестокостью?

– Да, я считаю себя выше.

О’Брайен ничего не сказал. Заговорили два других голоса. Вскоре Уинстон узнал в одном голосе свой. Это была запись его разговора с О’Брайеном в тот вечер, когда он вступал в Братство. Он услышал, как обещает лгать, красть, совершать подлоги, убивать, поощрять наркоманию и проституцию, разносить венерические заболевания, плеснуть в лицо ребенку серной кислотой. О’Брайен нетерпеливо повел рукой, как бы говоря, что все и так понятно. Затем повернул выключатель, и голос смолк.

– Вставай с койки, – приказал он.

Ремни ослабли и отпустили Уинстона. Он свесил ноги на пол и неустойчиво встал.

– Ты последний человек, – сказал О’Брайен. – Ты хранитель человеческого духа. Сейчас ты увидишь, каков ты есть. Снимай одежду.

Уинстон развязал бечевку, которая поддерживала комбинезон. Молнию с него давно сорвали. Он не помнил, когда со времени ареста он полностью раздевался. Под комбинезоном на его теле висели грязные желтоватые тряпки, в которых угадывались остатки белья. Сбросив их на пол, он увидел в дальнем конце комнаты трельяж. Подойдя к нему, он замер и невольно вскрикнул.

– Ну же, – сказал О’Брайен. – Встань между створками зеркала. Увидишь себя сбоку.

Он остановился от испуга. Из зеркала к нему приближался скрюченный скелетоподобный урод с серой кожей. Сам вид его внушал ужас, и не только от осознания, что Уинстон смотрит на себя самого. Он подошел поближе. Лицо этой твари выдавалось вперед, поскольку тело сгорбилось. Изможденное лицо узника с выпуклым лбом, переходящим в лысину, заострившийся нос, разбитые скулы и свирепый, настороженный взгляд. Щеки изрезаны морщинами, рот запал. Не приходилось сомневаться, что это он, но ему показалось, что внешне он изменился гораздо сильнее, чем внутренне. Чувства, которые отражались на этом лице, не соответствовали его собственным. Он частично облысел. Сначала ему почудилось, что он к тому же поседел, но это лысина просвечивала серым. Все его тело, кроме рук и лица, покрылось застарелой въевшейся грязью. Повсюду из-под грязи виднелись красные рубцы, а варикозная язва на лодыжке распухла и шелушилась. Но сильнее всего пугало истощение. Грудная клетка высохла, как у скелета, туго обтянутого кожей; ноги исхудали до того, что колени выглядели толще бедер. И еще он понял, зачем О’Брайен велел ему посмотреть на себя сбоку. Позвоночник кошмарно искривился. Тощие плечи выдавались вперед, грудь ввалилась, а высохшая шея кривилась под тяжестью черепа. Ему казалось, что он видит шестидесятилетнего старика, страдающего какой-то неизлечимой болезнью.

– Ты иногда думаешь, – сказал О’Брайен, – что мое лицо – лицо члена Внутренней Партии – выглядит старым и усталым. А что ты скажешь о своем?

Он взял Уинстона за плечо и резко повернул к себе.

– Посмотри, в каком ты состоянии! – сказал он. – Посмотри на эту жуткую въевшуюся грязь. Посмотри на грязь между пальцами ног. Посмотри на эту мерзкую мокрую язву на ноге. Ты знаешь, что воняешь козлом? Принюхался, наверно. Гляди, как ты отощал. Видишь? Я могу обхватить твой бицепс двумя пальцами. Я мог бы сломать тебе шею, как морковку. Ты знаешь, что похудел на двадцать пять килограммов с тех пор, как попал к нам в руки? Даже волосы у тебя лезут клочьями. Смотри! – Он дернул Уинстона за волосы и вырвал клок. – Открой рот. Девять, десять, одиннадцать зубов. Сколько было, когда ты к нам попал? Да и те, что остались, сами выпадают. Смотри-ка!

Он залез двумя сильными пальцами в рот Уинстону. Десну пронзила боль. О’Брайен вывернул ему один из передних зубов с корнями и бросил на пол.

– Ты гниешь, – сказал он, – разлагаешься заживо. Что ты такое? Мешок мерзостей. А ну-ка, повернись и посмотри еще раз в зеркало. Видишь эту образину? Это последний человек. Если ты человек, то вот оно, человечество. А теперь одевайся.

Уинстон стал натягивать одежду, с трудом двигая руками. Похоже, до сих пор он не замечал, как исхудал и ослаб. В уме крутилась только одна мысль: видимо, он пробыл здесь дольше, чем ему казалось. И вдруг, расправляя на себе грязное тряпье, он проникся жалостью к своему загубленному телу. Не успев ничего сообразить, он опустился на табуретку у койки и разрыдался. Он сознавал свое уродство – как он сидит раскорякой и скулит в ярком свете, мешок с костями в загаженных обносках – и не мог ничего поделать. О’Брайен почти сочувственно положил руку ему на плечо.

– Это не навечно, – сказал он. – Ты можешь прекратить все по собственному выбору. Все зависит от тебя самого.

– Это все вы! – всхлипнул Уинстон. – Вы довели меня до такого.

– Нет, Уинстон, это ты довел себя до такого. Ты решился на этот шаг, когда пошел против Партии. Все содержалось в том первом шаге. Ничто из случившегося не было для тебя неожиданностью.

Выдержав паузу, он продолжил:

– Мы били тебя, Уинстон. Мы тебя ломали. Ты видел, каким стало твое тело. Твой разум такой же. Не думаю, что в тебе осталось много гордости. Тебя пинали, пороли, оскорбляли, ты кричал от боли, катался по полу в собственной крови и блевотине. Ты скулил о пощаде, ты предал всех и вся. Ты можешь помыслить хотя бы единое разложение, какое тебя не коснулось?

Уинстон перестал плакать, хотя слезы еще продолжали течь из глаз. Он поднял взгляд на О’Брайена.

– Я не предал Джулию, – сказал он.

О’Брайен вдумчиво посмотрел на него.

– Да, – сказал он, – да; это чистая правда. Джулию ты не предал.

Сердце Уинстона снова преисполнилось особого и, вероятно, неизбывного почтения к О’Брайену. Сколько ума, подумал он, сколько ума! Ни разу не было такого, чтобы О’Брайен не сумел его понять. Любой другой возразил бы без колебаний, что он, конечно же, предал Джулию. Ибо не было такого, чего бы из него не вырвали под пыткой. Он рассказал им все, что знал о ней: ее привычки, ее характер, ее прошлую жизнь; он сознался в мельчайших подробностях их отношений, их разговоров – как они питались с черного рынка, как занимались любовью, как плели туманные заговоры против Партии – рассказал обо всем. И все же в том смысле, в каком он понимал это слово, он ее не предал. Он не перестал любить ее; его чувства к ней не изменились. О’Брайен понял, что он имел в виду, без объяснений.

– Скажите, скоро меня расстреляют? – спросил Уинстон.

– Возможно, что не скоро, – сказал О’Брайен. – Ты трудный случай. Но не теряй надежду. Каждого вылечивают рано или поздно. В конце концов мы тебя расстреляем.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?