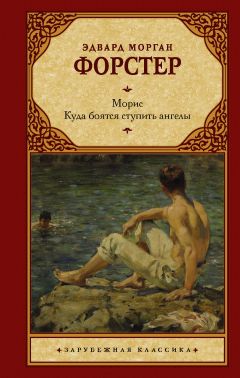

Читать книгу "Морис. Куда боятся ступить ангелы"

Автор книги: Эдвард Форстер

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

В прошлом семестре умственные способности Мориса достигли впечатляющих высот, но каникулы отбросили его назад, к уровню средней школы. Он вернулся слегка заторможенный и снова вел себя так, как, на его взгляд, ему полагалось себя вести, – рискованный путь для человека, не наделенного воображением. Мозг его не был затуманен полностью, однако частенько тонул в облаках, и хотя от мисс Олкотт в голове не осталось и следа, сохранилась приведшая к встречам с ней надуманность. Главной причиной всего этого была семья. Ему еще предстояло понять: они сильнее его, их влияние на него неизмеримо. Из трехнедельного общения с семьей он вышел расхлябанным, вялым, победившим по всем пунктам в отдельности, но проигравшим в целом. Короче говоря, он вернулся в Кембридж, думая и даже разговаривая, как мать и Ада.

Этой своей деградации он не заметил, пока не приехал Дарем. Дарем приболел и на несколько дней задержался дома. Когда в приоткрытом дверном проеме появилось его побледневшее лицо, Мориса охватило отчаяние: он не мог вспомнить, в каких отношениях они расстались. Надо было брать игру на себя, а его охватил страх, он не мог заставить мозг работать. Худшее в нем поднялось на поверхность, и радости он предпочел спокойствие.

– Привет, старина, – выдавил из себя он.

Дарем проскользнул в комнату, не поздоровавшись.

– Что с тобой?

– Ничего.

Морис все-таки понял: контакт утрачен. В прошлом семестре такой молчаливый приход был бы весьма многозначительным.

– Давай садись.

Дарем уселся прямо на пол, подальше от Мориса. Была вторая половина дня. В окно вплывали звуки майского семестра, запахи кембриджского цветения, словно сообщая Морису: «Ты нас недостоин». Он чувствовал себя на три четверти мертвецом, чужаком, деревенщиной среди афинян. Что ему здесь делать? С таким другом?

– Послушай, Дарем…

Дарем приподнялся, подвинулся ближе. Морис протянул руку… и голова Дарема вписалась в изгиб ладони. Он враз забыл, что хотел сказать. Звуки и запахи нашептывали: «Ты – это мы, мы – это молодость». Он нежно потрепал волосы Дарема, запустил в них пальцы, словно желая погладить мозг.

– Ну, Дарем, каникулы провел хорошо?

– А ты?

– Я нет.

– А писал, что хорошо.

– Плохо.

Он вздрогнул – до него дошло, что он говорит правду.

– Каникулы прошли отвратительнее некуда, а я даже этого не понял.

Интересно, надолго ли очистился его мозг? Наверняка снова затуманится… Он тяжело вздохнул и притянул голову Дарема к колену, словно талисман, без которого нет ясной жизни. Он вдруг преисполнился нежностью и стал поглаживать этот талисман ровными движениями, от виска до горла. Потом убрал руки, и они бессильно повисли вдоль туловища. Еще раз тяжко вздохнул.

– Холл.

Морис пошевелился.

– Что-нибудь случилось?

Он снова погладил голову, снова убрал руку. Так есть у него все-таки друг или нет?

– Дело в этой девушке?

– Нет.

– Ты писал, что она тебе нравится.

– Нет… какое там.

В горле его снова заклокотали тяжкие вздохи. Они выходили наружу со скрежетом, превращались в стоны. Голова откинулась назад, он забыл, что к колену его прижался Дарем, что этот горестный и смутный вулкан исторгается на его глазах. Он уставился в потолок – рот искривлен, в глазах мука, – понимая только одно: человек создан для страданий и одиночества и ждать помощи с небес нечего.

Теперь уже Дарем потянулся к нему, погладил волосы. Они обнялись. И вот они лежат, нежно прижавшись друг к другу, голова одного покоится на плече другого, щеки вот-вот встретятся… но тут кто-то крикнул со двора: «Холл!», – и он откликнулся. Он всегда откликался на зов. Оба вскочили с пола, Дарем отбежал к камину, облокотился о полку и подпер голову рукой. Грохоча по ступенькам, в комнату ворвались какие-то весельчаки. Потребовали чай. Морис проявил гостеприимство, увлекся общим разговором и почти не обратил внимания на уход друга. Ничего страшного, сказал он себе, пообщались, и ладно, хоть и не обошлось без сантиментов. В нем свежим ветерком поселилось ожидание новой встречи.

Она не заставила себя ждать. После занятий с большой компанией он направлялся в студенческий театр, и тут его окликнул Дарем.

– Я знаю, на каникулах ты прочитал «Симпозиум», – сказал он негромко.

Морису стало не по себе.

– Тогда ты понимаешь… я могу ничего не говорить…

– В смысле?

Глаза Дарема переполняла напряженная синева. Ему не терпелось, и, хотя вокруг были люди, он прошептал:

– Я люблю тебя.

Морис остолбенел, его охватил первобытный ужас. Потрясенный до глубины своей провинциальной души, он воскликнул:

– Что за бред! – Потом, не владея собой, невнятно забормотал: – Дарем, ты из благородного рода, я попроще. Не пори чушь! Я не обижаюсь, знаю, ты не это хотел сказать, просто это же запретная тема, преступление, хуже какого нет… никогда больше ничего такого не говори! Дарем! Что за бредовая идея…

Но его друг уже испарился, исчез без единого слова, пронесся через двор и хлопнул за собой дверью – словно раздался выстрел на фоне радостных звуков весны.

10Люди заторможенные, вроде Мориса, – как правило, натуры толстокожие, потому что и на чувства им требуется время. Им свойственно делать вид, что ничего – хорошего либо плохого – не случилось, и всякому вторжению в свою жизнь давать инстинктивный отпор. Но, проникнув, чувства у таких натур, если дело касается любви, оказываются особенно глубокими. Со временем они способны на всепоглощающую и пылкую страсть, сердце их может познать все муки ада. Поэтому первой реакцией Мориса на случившееся была лишь легкая досада, но бессонные ночи и тоскливые дни породили захлестнувшую его бурю. Пробившись сквозь защитную оболочку, чувства добрались до самых корней, до самых истоков его души и тела, до его «я», тщательно дотоле скрываемого, и обрели сверхъестественную, сметающую все на своем пути силу. Неужели он лишил себя великой радости? Перед ним открылись неизведанные миры, и по силе разрушений он понял, в каком наслаждении себе отказал, порвав узы дружбы.

Два дня они не разговаривали. Дарем предпочел бы не встречаться и долее, но у них имелось много общих друзей, и встреча была неизбежна. Поэтому Дарем написал Морису сухую записку: для общего блага будем вести себя так, будто ничего не произошло. В конце добавил: «Буду весьма признателен, если оставишь мое преступное поведение в тайне. Уверен, что так ты и поступишь, поскольку обрушившуюся на тебя новость ты воспринял весьма здраво». Морис не ответил, но сперва приложил эту записку к письмам, полученным за время каникул, а потом всю переписку сжег.

Он надеялся, что вершина страданий уже позади. Но оказалось, что подлинные страдания, как и знакомство с подлинной жизнью, ему только предстоят. Встретились они довольно быстро. Через два дня сошлись в парной игре на теннисном корте, и душа его отозвалась яростной болью. У него подкашивались колени, глаза застилал туман; когда приходилось принимать подачу Дарема, Мориса трясло, будто он прикасался к источнику высокого напряжения. Потом им пришлось стать партнерами; в какой-то момент они столкнулись, Дарем поморщился, но заставил-таки себя улыбнуться.

Потом как-то вышло, что Дарему удобнее всего возвращаться в колледж вместе с Морисом, на его мотоциклете. Он и бровью не повел, сел в коляску. У Мориса, не спавшего две ночи кряду, голова пошла кругом, он свернул в переулок и погнал машину на всех парах. Впереди появился фургон, полный женщин. Он помчался прямо на них, женщины завизжали, но он успел нажать на тормоза и отвести беду. Дарем не проронил ни слова. В записке он написал: говорить с тобой буду только в присутствии других и в случае необходимости. Всем прочим отношениям – конец.

В тот вечер Морис лег спать в обычное время. Но, едва голова коснулась подушки, горло сдавили рыдания. Он ужаснулся – мужчинам не положено плакать! Вдруг услышит Фетерстонхоу? Чтобы скрыть слезы, он зарылся в простыни, потом сбросил их, заметался, стукнулся головой о стенку и разбил вазочку. Вдруг на лестнице послышались шаги. Он тут же затаился, и вскоре шаги стихли. Зажег свечу… Боже, пижама порвана, руки трясутся. Он не смог сдержаться и снова заплакал, хотя мыслей о самоубийстве уже не было; он растянулся на кровати и уснул. Когда открыл глаза, в комнате находился уборщик – уничтожал последствия пронесшегося урагана. Только его здесь не хватало. Вдруг он что-то заподозрил? Морис снова уснул. Пробудившись во второй раз, он обнаружил на полу почту: письмо от дедушки, мистера Грейса; старик писал, что Морис вступает в пору зрелости и в честь его двадцать первого дня рождения надо устроить вечеринку; приглашение на ланч от жены преподавателя («мистера Дарема мы тоже пригласили, так что скучно Вам не будет») и письмецо от Ады, в котором, среди прочего, упоминалась Глэдис Олкотт. Сон снова забрал Мориса в свои объятия.

Яростный взрыв чувств – лекарство не для всякого, но для Мориса он оказался ударом грома, разогнавшим облака. Выплеснувшаяся наружу лава копилась в нем не три дня, как ему казалось, а целых шесть лет. Все эти годы она тихо бурлила в темных закоулках его души, куда нет доступа стороннему наблюдателю, а среда, в которой он жил, делала эту лаву только гуще. Но вот извержение вулкана произошло – и Морис остался в живых. Он стоял на вершине утеса, в тени которого прошла его юность, и видел яркие краски дня.

Почти весь день он просидел с широко открытыми глазами, словно глядя в оставленную им долину. Что же, все стало ясно. Вся его прежняя жизнь была пронизана ложью. По собственному выражению, он «питался ложью»… для отроческих лет эта пища естественна, и он поглощал ее с жадностью. Прежде всего он сказал себе: впредь будь осторожнее. Надо жить открыто и честно, не потому что тебя волнует чье-то мнение, просто таковы правила избранной тобой игры. С самообманом покончено. Самое главное, хватит притворяться, будто его волнуют женщины… потому что его привлекает только один пол, его собственный. Он любит мужчин и любил их всегда. Его заветное желание – обнять их, слиться с ними всем своим существом. Он признался себе в этом только теперь, когда потерял человека, ответившего ему взаимностью.

11После этого кризиса Морис ощутил себя мужчиной. До сих пор – если считать, что человека можно оценивать по какой-то шкале, – он едва ли был достоин чьей-то любви, сам никого не воспринимал всерьез, с сокурсниками вел себя нейтрально и не слыл человеком надежным – потому что именно так относился и к себе самому. Но теперь он мог предложить высший из даров. Идеализм и грубость – спутники отрочества – наконец сомкнули ряды, сплелись, и возникла любовь. Возможно, такая любовь никому не была нужна, но он и не думал ее стыдиться, потому что тут проявлялось его «я», не тело или душа, но именно «я», объединявшее то и другое. Он все еще страдал, но откуда-то взялось ощущение торжества и победы. Боль позволила ему укрыться от мнения света в особой нише, предназначенной только для него.

Ему предстояло сделать еще много открытий, и, прежде чем он познал некоторые, глубоко скрытые тайны – жуткие тайны его натуры, – прошли годы. Но метод постижения он освоил, и каракули на песке его больше не волновали. Он слишком долго пребывал во сне и не мог быть полностью счастлив, но тело его налилось силой, и он испытывал некую аскетическую радость – как воин, у которого нет дома, зато в избытке оружия.

Учеба шла своим чередом, и вскоре Морис решил поговорить с Даремом. Возможности слов открылись ему поздно, поэтому он ценил их весьма высоко. Почему он должен страдать, заставлять страдать друга, если словами все можно поправить? Он уже слышал, как говорит: «Я люблю тебя не меньше, чем ты меня», а Дарем в ответ: «Правда? Тогда я тебя прощаю». Пылкой молодости такой разговор представлялся вполне возможным, хотя Морис сомневался, что все тут же встанет на свои места. Он, однако, предпринял несколько попыток, но отчасти из-за его робости, а отчасти из-за робости Дарема они не увенчались успехом. Несколько раз он натыкался на безжалостно запертую дверь, либо в комнате Дарема оказывались люди; иногда он входил, но, когда гости удалялись, Дарем исчезал вместе с ними. Морис приглашал его вместе пообедать – безрезультатно. Предлагал подвезти на теннис – у Дарема всегда находилась отговорка. Когда их пути пересекались во дворе, Дарем делал вид, будто что-то вспомнил, и стремглав убегал прочь. Морис удивлялся – как это ребята ничего не замечают? Но студенты, как правило, народ ненаблюдательный, им дай бог в себе разобраться. То, что Дарем перестал сюсюкать с этим Холлом, заметил разве что один преподаватель.

Случай Морису все-таки представился – после заседания дискуссионного общества, в которое входили оба. Дарему предстоял экзамен на степень бакалавра с отличием, и он официально сообщил: на заседания пока ходить не будет, нет времени. Но очередную встречу предложил провести у него в комнатах – хотелось проявить гостеприимство. Этот поступок был вполне в его духе – он терпеть не мог быть кому-то обязанным. Морис тоже пришел и просидел целый вечер, хотя тоска была смертная. Когда все, включая хозяина, высыпали во двор глотнуть свежего воздуха, Морис остался – ему вспомнился первый проведенный в этой комнате вечер… интересно, можно ли вернуть прошлое?

Дарем вошел, сразу не заметив, кто именно находится в комнате. Не обратив на Мориса ни малейшего внимания, он принялся готовиться ко сну.

– Однако ты суров, – озлился Морис. – Тебе непонятно, каково это, когда в голове полная сумятица, оттого с тобой так трудно.

Дарем покачал головой, как бы не желая слушать. Вид у него был такой болезненный, что у Мориса возникло неукротимое желание схватить его, обнять.

– Ну что ты меня избегаешь? Дай мне возможность высказаться, ничего другого я не хочу.

– Мы высказывались целый вечер.

– Я имею в виду «Симпозиум», как в Древней Греции.

– Холл, сколько можно дурью маяться? Неужели не ясно, что оставаться с тобой наедине я не хочу? Мне это неприятно. И не надо заводить старую песню. Что было – то прошло. Все. – Он ушел в другую комнату и начал раздеваться. – Извини, может, это невежливо, но за последние три недели нервы у меня стали совсем ни к черту.

– У меня тоже! – воскликнул Морис.

– Ах, бедненький!

– Дарем, я страдаю, как в аду!

– Ничего, скоро отпустит. Это всего лишь ад презрения. Тебе ведь нечего стыдиться? Стало быть, истинные муки ада тебе неведомы.

Боль была настолько невыносимой, что Морис всхлипнул. Тут не было никакой фальши, и Дарем, уже собиравшийся закрыть между ними дверь, смилостивился:

– Ладно, хочешь – давай поговорим. Но о чем? Ты намерен за что-то извиниться? Но за что? Можно подумать, это ты мне надоел. Но ты не совершил ничего плохого. Вел себя достойно с первого до последнего дня.

Морис запротестовал, но впустую.

– Настолько достойно, что обычное дружелюбие я принял за что-то другое. Ты был так рад видеть меня, особенно в день моего приезда, что я неправильно истолковал твои чувства. И очень казню себя за это. Я не имел права прерывать свои занятия – я был погружен в книги и музыку, когда ты появился впервые. Едва ли тебе нужно мое извинение, Холл, но я приношу его со всей искренностью. Меньше всего на свете я хотел тебя оскорбить.

Голос его звучал негромко, но четко, лицо походило на разящий меч. Морис стал что-то лепетать о любви.

– Ладно, хватит. Быстро женись, и обо всем забудешь.

– Дарем, но я люблю тебя.

Дарем горько засмеялся.

– Правда… и всегда…

– Спокойной ночи.

– Говорю же тебе, правда… я затем и пришел, чтобы сказать… я к этому отношусь, как ты… я всегда был такой, как греки, только не знал…

– Поподробней, если можно.

Все слова тут же выветрились из головы. Старая болезнь: когда его просили что-то растолковать, язык словно завязывался узлом.

– Холл, не надо перегибать палку. – Дарем поднял руку, потому что у Мориса вырвался всхлип. – Ты пришел меня утешить – это очень порядочно с твоей стороны, но всему есть предел: кое от чего меня просто воротит.

– Я и не перегибаю…

– Извини, я сказал лишнее. Во всяком случае, уходи. Слава Богу, что я попал в твои руки. Любой другой доложил бы обо мне декану или полиции.

– Ну и черт с тобой, чего еще от тебя ждать! – воскликнул Морис, пулей вылетел во двор и услышал, как стукнула наружная дверь. Снедаемый яростью, он стоял на мосту… ночь напоминала ту первую ночь – моросил мелкий дождик, тускло поблескивали звезды. Он не думал о том, что у Дарема были свои три недели страданий, что яд, выделяемый одним человеком, для другого вовсе не яд. Его бесило другое: друг его теперь не тот, каким был раньше. Пробило двенадцать часов, час, два, а он все прикидывал, что же сказать, когда сказать уже нечего и языковые ресурсы напрочь исчерпаны.

А потом… обезумевший, безрассудный, насквозь промокший, в первом мерцании рассвета он увидел окно комнаты Дарема, и сердце подскочило до неба, сотрясая основы самого его существа. Оно вскричало: «Ты любишь и любим!» Он дико огляделся по сторонам. «Ты сильный, – кричало сердце, – а он слаб и одинок». И сердце взяло верх над рассудком. В ужасе от того, что он собирается сделать, Морис ухватился за средник и запрыгнул в окно.

– Морис…

Он опустился на пол комнаты – и имя его донеслось из далеких грез. Буря враз отбушевала в его сердце, и воцарился неведомый дотоле чистейший штиль. Его друг позвал его во сне. Минуту он стоял, околдованный, потом дар речи вернулся к нему, и, мягко положив руку на подушки, он выдохнул:

– Клайв!

Часть вторая

12В отроческие годы Клайва почти не терзали какие-то мрачные загадки. Он ясно мыслил, обладал обостренным восприятием добра и зла и вскоре пришел к выводу: ему ниспослано проклятие свыше. Человек глубоко религиозный, искренне желавший найти путь к Богу и ублажить Его, он в раннем возрасте понял, что над ним довлеет и другое желание, свойственное еще жителям Содома. В природе этого явления он не сомневался: мир его чувств был очерчен яснее, нежели у Мориса, его не раздирали противоречия между идеалом и грубой реальностью; соответственно, ему не понадобились годы, чтобы перекинуть мостик через разделявший эти два берега пролив. Судьба наделила его влечением, которое привело к уничтожению Содома, этого погрязшего в грехах города. До плотских утех дело, конечно, не дойдет, но почему, почему из всех христиан так наказали именно его?

Сначала он решил, что Господь испытывает его и, если он не будет богохульствовать, Бог воздаст ему за страдания, как Иову. Поэтому он преклонял голову, постился и сторонился тех, кто вызывал у него симпатию. Шестнадцатый год жизни принес ему бесконечные муки. Он ни с кем ими не делился, но нервы в конце концов не выдержали, и его пришлось даже забрать из школы. Но во время выздоровления он, посиживая в кресле-каталке, влюбился в своего двоюродного брата, ходившего мимо. Между прочим, женатого. Он был проклят, надеяться было не на что.

Подобные мучения не обошли стороной и Мориса, но не столь явно: у Клайва они были определенными, непрерывными и возникали не только в день причастия, но и в другие дни. Он никогда не заблуждался на этот счет, хотя свою предрасположенность никак не проявлял. Тело он держал в узде. Зато порочная душа посмеивалась над читаемыми им молитвами.

Клайв с детства любил филологию, преклонялся перед печатным словом, и ужасы, которые раскрывала перед ним Библия, находили подтверждение у Платона. Он всегда помнил, какая волна чувств захлестнула его при первом прочтении «Федра». Его болезнь была описана там изысканно, достойно – страсть, которую, как и любую другую, можно использовать на благо и во зло. Платон не предлагал ничего узаконить, и все же… Поначалу он не мог поверить, что сделал столь вдохновляющее открытие, – наверное, тут какое-то недопонимание, они с Платоном думают о разных вещах. Но вскоре уразумел: этот умеренный безбожник все-таки говорил на одном с ним языке, он не бросался на веру с открытым забралом, скорее, ловко обходил ее стороной и предлагал подойти к жизни иначе. «Используй то, что тебе отпущено». Не подавляй свое «я», не желай для себя другой судьбы, не терзай себя тщеславными помыслами, но выпестывай то, что свойственно именно тебе, – только не обижай при этом ни Бога, ни человека.

Однако от христианства Клайву пришлось отказаться. Если человек ведет себя как хочет, а не как должен, христианство он рано или поздно вынужден отринуть, к тому же между страстью Клайва и этой религией – вековая вражда. Ни один трезвомыслящий человек объединить их не может. Страсть его, если следовать библейской формуле, «не должно упоминать среди христиан», и по легенде все, кто ее разделял, умерли в канун Рождества Христова. Клайв отказался от христианства с сожалением. Он вырос в семье сквайров и адвокатов, в большинстве своем людей добропорядочных и физически нормальных, и предавать семейные традиции ему не хотелось. Неужели христианство не может пойти с ним на компромисс? Он искал поддержки в Библии. Были ведь там Давид и Ионафан. Или даже «ученик, которого любил Иисус». Но церковное толкование было явно против него, и библейские легенды, если не передергивать, не могли успокоить его душу, поэтому он достаточно рано обратился к классической литературе.

В восемнадцать лет он был человеком необычайно зрелым, прекрасно держал себя в руках и мог позволить себе сближаться с любым, кто привлекал его внимание. Гармония вытеснила аскетизм. В Кембридже он стал выказывать нежные чувства по отношению к однокурсникам, и жизнь его, до этого серая, слегка расцветилась и окрасилась изысканными тонами. Пассы его были осторожными и здравыми, при этом ничего низменного и мелкого в этой осторожности не было. Он сумел бы сделать и следующий шаг, представься такая возможность.

На втором курсе он познакомился с Рисли, тоже «из таких». Тот без особых колебаний раскрыл перед ним карты, но Клайв не стал доверяться ему в ответ, вообще Рисли с компанией не пришлись ему по нутру. Однако сигнал был получен. Приятно было сознавать, что он не один такой, и откровенность других помогла ему собраться с силами и поведать матери о своем неприятии христианства. Большего он сказать ей не мог. Миссис Дарем, женщина земная, особенно протестовать не стала. Скандал разразился под Рождество. Даремы были единственным аристократическим родом в приходе и причащались отдельно, всей семьей преклоняли колени на длинной скамеечке; что же, ей придется на глазах всей деревни причащаться вместе с дочерьми, а Клайва среди них не будет? Как это так? Она вспылила, и они поссорились. Мать предстала перед ним в своем истинном свете: сухая и черствая пустышка. Испытав горькое разочарование, он все свои помыслы направил на Холла.

Холл… он был лишь одним из нескольких привлекавших его мужчин. Да, его семья тоже состояла из матери и двух сестер, но делать вид, будто их связывает только это, – нет, Клайв привык мыслить здраво. Наверное, он и сам не понимал, как сильно ему нравится Холл… не исключено, он был даже в него влюблен. И как только они встретились, он не смог сдержать нахлынувшие чувства и поведал ему сокровенное.

Но этот тип оказался аморфным и скудоумным, полным буржуазных предрассудков – как он мог такому довериться? Ведь именно ему Клайв рассказал о домашних неурядицах, безмерно тронутый тем, как Холл разделался с Чэпменом. Клайв пришел в восторг, когда Холл начал поддразнивать его. Остальные как-то сторонились, считая его человеком степенным, и ему нравилось, когда Холл, парень крепкий и красивый, начинал с ним возиться. И когда гладил его по голове. Лица их словно стирались, он откидывался назад, щека его легонько скользила по брючине Мориса, тело переполнялось теплом. В эти минуты он не обманывал себя. Он знал, какого рода удовольствие получает, и честно предавался ему – ведь ни одному из них вреда от этого нет. Холл из тех, кому нравятся только женщины, – это ясно с одного взгляда.

К концу семестра он заметил, что лицо Холла озаряется каким-то странным, чудесным взглядом. Взгляд этот появлялся изредка, едва различимый, и было в нем что-то утонченное. Впервые Клайв заметил его, когда они препирались из-за религии. В нем читалась ласковая доброта, как бы вполне естественная, но примешивалось и что-то еще, чего он раньше за Холлом не числил, – легкий вызов? Точно не скажешь, но ему нравилось. Этот взгляд возникал, когда они внезапно встречались либо когда нависало молчание. Морис словно посылал ему приглашение, говоря: «Знаем, знаем, все хорошо, ты умен – и все-таки иди сюда!» У Клайва даже возникло навязчивое ожидание, мозг и язык трудились, а сам он ждал – когда же появится этот взгляд? И когда он наконец появлялся, Клайв словно отвечал: «Приду, приду – я ведь не знал».

«Теперь тебе некуда деваться. Приходи».

«Что значит некуда деваться?»

«То и значит, что приходи».

И он пришел. Уничтожил на своем пути все барьеры – не сразу, потому что дом, в котором он жил, нельзя было уничтожить за один день. Весь семестр, а потом и с помощью писем он расчищал себе путь. Убедившись во взаимности, он дал волю своей любви. До сих пор их отношения были безобидной игрой, мимолетным удовольствием для тела и души. Теперь он вспоминал об этих играх с чувством стыда. Ведь любовь гармонична, всеохватна. Он наполнял ее достоинством, богатством своего внутреннего мира – и правда, в его уравновешенной душе то и другое сливались воедино. В нем не было никакой робости. Он знал себе цену и, когда думал, что ему предстоит прожить жизнь без любви, винил в этом не себя, а обстоятельства. Однако Холл, красивый и привлекательный, снизойти до него отказался. Что ж, в следующем семестре они встретятся на равных.

А случилось вот что: книги для него значили так много, что он забыл, сколь многих они приводят в замешательство. Доверяй он своему телу – катастрофы не произошло бы… а так он, связав их любовь с прошлым, перенес ее в настоящее, в результате его друг вспомнил обо всех условностях света – и в испуге отпрянул. Холл сказал именно то, что хотел. Иначе зачем было говорить? Холл презирал его, и не скрывал этого. «Что за бред» – эти слова ранили больнее любого оскорбления, они так и звенели в ушах. Холл – нормальный здоровый английский джентльмен, он и на секунду представить себе не мог, что в действительности происходит.

Какая жуткая боль, какое жуткое унижение! Но если бы это было все! Клайв настолько слился со своим возлюбленным, что стал презирать себя самого. Вся его жизненная философия рухнула, и мирно дремавшее чувство греха пробудилось среди обломков, пробудилось и поползло по коридорам души. Холл назвал его преступником; что ж, он прав. На нем печать проклятия. Он больше никогда не осмелится сойтись с мужчиной… зачем? Чтобы того совратить? Ведь это благодаря ему Холл потерял веру в христианство. А он, злодей, еще и покусился на его непорочность!

За эти три недели Клайв сильно переменился и уже не мог поддаться на уговоры Холла, когда тот – добрый христианин, едва не сбившийся с пути, – вошел в комнату, чтобы его утешить. Безуспешно испробовав то и се, он исчез, оставив после себя облачко гнева. «Ну и черт с тобой, чего еще от тебя ждать!» Как верно, но как жестоко услышать такое от любимого человека! Клайв совсем пал духом; жизнь его разбилась вдребезги, у него не было сил перестроить ее, очиститься от зла. И он сказал себе: этот малый просто смешон. Я никогда его не любил. Создал в своем воспаленном мозгу образ, вот и все. Пусть Господь поможет мне от него избавиться.

Но этот образ нагрянул к нему во сне, заставил прошептать свое имя.

– Морис…

– Клайв…

– Холл! – Рот его приоткрылся от изумления, сон как рукой сняло. Вокруг волнами колыхалось тепло. – Морис, Морис, Морис… О-о, Морис…

– Не говори ничего.

– Морис, я люблю тебя.

– А я – тебя.

Они поцеловались, едва того желая. И тут же Морис исчез, как и появился, – через окно.