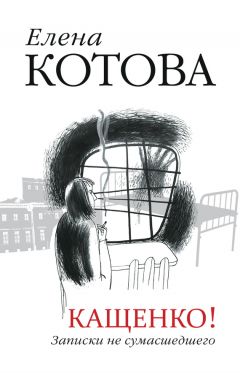

Текст книги "Кащенко. Записки не сумасшедшего"

Автор книги: Елена Котова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Все по закону

Согласно Федеральному закону № 73 «О проведении судебных экспертиз», которым регламентирована моя жизнь в палате номер шесть, мне, принудительно отправленной сюда решением Тверского суда, разрешено пользоваться средствами связи. То есть телефоном, компьютером, собственно, даже Интернетом. Все это завотделением и разрешила при моем поступлении и приняла от адвоката мой пакет с похудевшей косметичкой и изъятыми майками.

Но уже на следующий день развернулась битва, в ходе которой меня пядь за пядью стали теснить с законной территории. Мне средствами связи пользоваться можно, а больным нельзя. «А что нам для тебя, Котова, отдельные правила устанавливать?» Ноутбуком можно пользоваться только в палате. Почему? Нельзя! Провод увидят другие больные, они могут на меня наброситься, отнять провод силой и удушиться им на глазах медперсонала. Значит, время работы ограничено емкостью батареи, потому что в палате нет розеток, чтобы больные не совали туда пальцы. Брать и сдавать, брать и сдавать его – нереально: «Котова, у нас семьдесят девочек, ты хочешь, чтоб мы твоим компьютером занимались?» Ставить на подзарядку можно только на пару часов поздно вечером в сестринской: «Котова, он тут может стоять, только пока я журнал заполняю. Буду уходить, кабинет запру. Чтоб к этому времени ты его забрала и сдала, как положено, туда же, куда телефоны сдают».

– Вы же всю ночь тут дежурить будете, пусть он всю ночь подзаряжается.

– А если он пропадет? Мне отвечать тогда за твой… этот, как его… бук?

Разрешенным телефоном пользовалась осторожно: посылала только тексты, накрыв одеялом голову, читала и отвечала на мейлы. В обед старшая медсестра пришла отнять. Я не отдала, сказав, чтобы ко мне не подступались до прихода адвоката.

Беседа адвоката с завотделением закончилась не обретением положенного гаджета, а предложением писать адвокатский запрос и обещанием «я вам отвечу, не сомневайтесь» – причем на повышенных тонах.

– Мне доложили – и больные, и медперсонал, – что она фотографирует все, что тут происходит, – заявила завотделением.

– Это неправда, – говорю я.

– Я не буду разбираться, правда это или нет, – бесспорно достойный ответ.

– Вот «Блэкберри», найдите хоть одну фотографию!

– Разговор окончен, выйдите из кабинета.

Тем не менее весь прошедший вечер я еще держалась и была при телефоне. В разрешенное время – с полседьмого до восьми, когда телефон выдают всем, – позвонил муж из Америки.

– Ну как?

– Ну так… – почему-то неохота пересказывать битву за ноутбук, за телефон. Муж ведь в Америке.

– Ты говорила, что одеяло у тебя тонкое. Танюшка тебе смогла какой-то пледик организовать?

– Коль, какой пледик? Тут футболку разрешают только одну. Одни штаны и один свитер или фуфайку. Один крем, остальные отобрали.

– Ой… Этого я не мог представить. Глупо, да?

– И не представляй. Ты представляешь, что я в больнице, а я скорее в тюрьме. Знаешь, мы с тобой уже вчера говорили. Сегодня, правда, ничего нового. Давай я лучше разрешенное телефонное время потрачу на зарядку. А то завтра нечем будет пользоваться. Розетки только в столовой, в другое время к ним не подойти с телефоном. О’кей?

– Ну давай, конечно, – отвечает муж, в его голосе звучит сомнение… В чем? Возможно, даже в моей психической уравновешенности. Я слышу только, что мою реальность ему представить трудно. Он не видит ее картиной, написанной на холсте, ему ничего не рассказывало окно, знающее, как ее надо воспринимать.

Все ложатся спать – я в числе первых, в наивной надежде, что не будут же меня будить только для того, чтобы отобрать телефон. Какое заблуждение! «Котова, Котова… – дежурная медсестра трясет меня за плечо. – Быстро телефон сюда!» Сую руку под подушку, отдаю телефон и подзарядку. Сон прогнали. Унижения не чувствую, просто противно. Не засыпается…

Вдруг чувствую все: сопение и кашель десяти женщин (хотя, грех жаловаться, в нашей палате никто не храпит), духоту, раскаленную батарею как раз у меня в изголовье.

Медсестра, отнявшая мобильник, и две другие сидят в комнате медперсонала. Слышу их громкие голоса, они, похоже, выпивают, а что курят – это точно. Проходит час, я лежу, пялюсь в лампочку над дверью – прямо напротив моей кровати. Стараюсь не думать о том, что я чувствую, понимаю, что сон не придет, пялюсь в лампочку, стараюсь не думать. Не выдерживаю, встаю, иду в сестринскую, прошу накапать валокордин, чтобы заснуть. Получаю отлуп. «Не спится, так полежи. Подумаешь», – отвечает все та же медсестра. Она рыжеволосая, с туго накрученной на бигуди короткой стрижкой, в очках без оправы, с золотыми дужками. Лицо каменное, на нем написана решимость загнать меня за Можай и получить при этом все причитающееся ей удовольствие. «Лежи в кровати, ясно? Хочешь – с закрытыми глазами, хочешь – с открытыми. Или, может, ты думаешь, я буду тебе дежурного врача вызывать?»

При чем тут дежурный врач, я не понимаю. Наверное, при том, что я попросила накапать мне валокордина. Зачем для этого дежурный врач? Какая разница, отлуп есть отлуп, это понятно, а резонами заморачиваться… Смысла нет.

Иду по коридору в ванную покурить – может, хоть после этого засну. Двери во все палаты раскрыты. Напротив второй – где реально самые страшные персонажи – на составленных банкетках храпит медсестра. А в палате, привалившись к изножью, на полу сидит толстая женщина. Та самая, что все ходит по коридору, пуская слюни, бормоча что-то под нос и частенько срыгивая на пол. Бедняга сидит, неловко подогнув под себя толстую ногу и держась за спинку кровати. Голова упала на грудь. Мне не по себе, она кажется неживой. Подхожу – она спит. Я ухожу, выкуриваю свою сигарету, я не понимаю, почему меня не бьет дрожь, неужели можно к этому привыкнуть? Возвращаюсь, ложусь…

Вспоминаю, что на противоположной стене оторван кусок обоев. Голое пятно точь-в-точь, как Винни-Пух из нашего мультфильма. Не верите – приходите сами посмотреть. Думаю о прошедшем свидании с адвокатом: у нас в отделении есть «зал для досуга», комната метров тридцать с диванами по стенам. Там пациенты принимают посетителей. Мы с адвокатом сидели в углу, он на стуле – все же в костюме пришел, – я на ручке дивана. Когда время посещения закончилось и зал опустел, одна девушка села за пианино, стоящее в углу. Играла довольно бегло традиционный набор: «Лунную сонату», «К Элизе», еще что-то очень знакомое, кажется, из Шуберта. Но с поразительным отсутствием не только глубины, но какой-либо эмоции. После ужина, когда прозвучал бодрый крик: «Девочки, телефоны!», та же девушка, прячась за шторой окна столовой, плакала в телефон: «Мама, зачем ты меня сюда засунула?! Мама, мне так не хватает твоего тепла, ты не любишь меня, а я так скучаю по тебе, почему ты не приходишь, мама…»

Я уже знаю, что так говорят все наркоманы. Я слышу, что в этих словах чувства и боли не больше, чем в «Лунной сонате» из «зала для досуга». Настоящая боль не в них, а в едва различимой тонкой струне задавленного наркотой и нейролептиками «я». Замерший далекий осколок личности, заглушенный внутренней душевной звукоизоляцией. Но ведь там глубоко, в кромешной немоте, боль все равно гудит, кричит…

Это «мама, ну почему ты…» было наполнено такой болью. Пусть от слабости, от неумения понять жизнь, даже задуматься о ней. Меня пробило. Именно пробило, что мама, скорее всего, тоже была не в силах задуматься. Ведь музыке учила, а задуматься – не вышло. Кто больше всего калечит психику, если не родители? Вот от этого меня и пробило. Иду к окну, к своему зарешеченному окну, оно должно мне хоть как-то объяснить, почему так. «Но ведь музыке-то учила, – усмехается окно, все же оно достаточно цинично, как все мудрые существа. – Наверняка еще учила с ней уроки, твердила, что надо учиться хорошо, вообще надо учиться трудиться. Или что-то в этом роде. Но не было достаточно любви достучаться».

Я не очень поняла мое окно. Наверное, нужно много любви, чтобы достучаться, но почему не у всех любящих матерей это получается? В голове стали крутиться какие-то совсем не оформленные мысли, стали вариться картинки о каком-то мальчике, которого любила мама, любил папа, любил… А вырос полный урод. А мальчика, наверное, звали Лёник. Ничего дальше додумывать не могу, надо еще поварить, но Лёник – классное имя, не забыть бы потом…

Вместо Лёника я принимаюсь думать о том, что же наши девчонки – именно наши, из нашего девятого отделения – сейчас видят во сне. Потом просто скучно прожевываю, мусолю те немногие события, которыми был заполнен день. Сегодня, наступив на горло собственным принципам, мой замечательный адвокат – не тот, который упек меня в психушку, да-да, именно так, но об этом позже, у меня уже мысли путаются, психушка все же, – стыдливо пронес мне на свидание скайлинковский модем. Если застукают, будет жесть, хуже кокаина, ей-богу. Накрывшись одеялом, подключилась к сети на несколько минуток, просто почитать, что народ пишет. Писать не рискнула – это выдаст меня с головой, тетки-докторицы, те, что помоложе, все отслеживают в сети. Узнала, что узкий круг представителей русскоязычного человечества широко обсуждает мою психушку. Пишут, что им начхать, виновна я или нет, но что стойкость моя в психушке достойна… Чего она достойна – неважно. Не в этом дело. Есть комменты и поинтереснее. Умная девушка из Нью-Йорка пишет примерно следующее: «Понимаю, что решение Тверского суда разочаровало Елену и ее адвокатов. Но ведь все по закону».

Да, все по закону, и этим все сказано. Что-то я не понимаю, кто тут ненормальный… Оправдать девушку может разве что долгое пребывание в городе Нью-Йорке.

У меня довольно тяжелое состояние, возможно, даже ситуационная депрессия, по крайней мере что-то в этом духе писала невролог из моей поликлиники. Всю зиму были головокружения, мне страшно было спать без света, нередко я вздрагивала от звонков в дверь. Это что, ненормальная реакция человека, который уже больше двух лет находится под следствием и которому к концу второго года предъявили обвинение? Да еще какое…

Тут мысли всегда начинали метаться… Мне никак не удавалось осмыслить средневековую ересь, я никак не могла поверить в то, что это реальность, что это не понарошку, а взаправду… И вряд ли мне удастся это понять сейчас, лежа на кровати и глядя на горящую всю ночь лампу под потолком.

…Следствие считает, что я покушалась на получение денег от русского бизнесмена с канадским паспортом, которого я видела один раз в жизни… У них получается, что этого единственного раза было достаточно, чтобы тут же у меня созрел преступный умысел: срубить с него по-легкому денег, а для этого начать чинить ему препятствия в получении кредита в ЕБРР, где я служила членом Совета директоров от России. Как можно рассчитывать получить деньги за то, что чинишь препятствия? И как я их могла чинить, если над кредитом работал менеджмент, а члены Совета директоров к этому процессу никакого отношения не имели, у них даже доступа к кредитным файлам нет? И почему русско-канадский бизнесмен, когда менеджмент передал ему, что я якобы чиню препятствия, написал в тот же менеджмент жалобу, что у меня умысел срубить с него денег? А почему он написал это в ЕБРР, где рассматривался интересовавший его кредит, а не в российские министерства, которым я подчинялась? Ему что, легче было писать по-английски?

Банк решил затеять расследование, чтобы разобраться, чинила я или не чинила препятствия, и если да, то с какой целью. При этом почему-то не взял местного юриста, которыми так богат город Лондон. Привез из Вашингтона мировую знаменитость, экс-следователя ФБР Марка Мендельсона. Тот допрашивал меня два дня, обыскал наш офис, написал доклад о моих намерениях, но доклад попал почему-то не только к тем, кому предназначался, – российским министерствам, курировавшим наш офис, а еще и в британскую полицию. Та решила снять с меня дипломатический иммунитет и начать уголовное преследование, и сразу точно такое же решение пришло в голову российской прокуратуре.

И вот следствие идет уже больше двух лет, и следователи, видимо, считают, что за это время мое преступное намерение проявляется все яснее. Плевать, что за это время не обнаружилось ни одного нового обстоятельства, плевать, что намерение невозможно измерить и оценить, плевать, что в деле нет ни потерпевшего, ни ущерба, в нем нет даже денег, полученных мною от кого бы то ни было. Плевать, что я не понимаю суть обвинения. Может, меня сюда и запихнули, чтобы я его наконец поняла? Так, что ли?

Словом, причин для спазмов сосудов и пугающей потери равновесия хватало. Почему вообще встал вопрос о психиатрии? И именно тогда, когда из-за головокружений я сломала сначала руку, а потом и связки на ноге порвала. Когда для того, чтобы прибыть на допрос, приходилось вызывать такси: рука-то в гипсе, да еще костыль. Один костыль. Потому что вторая рука в гипсе. Черт его знает. Встал и встал. Может, следаки боятся, что я могу закосить под невменяемую? Я им давала основания так думать? Ну разве что руки-ноги решила поломать, а так вообще-то нет.

Но тем не менее… Все по закону. А могло бы быть не по закону? Нет, конечно, не по закону быть не могло, у нас же правовое государство. Это бесспорно.

Все или нет? Не могу пока понять: мысли скачут, в голове голоса чьи-то звучат… Но это точно не все.

– Это не все. Ты главного не видишь, – подсказывает мне окно, к которому я снова прижимаюсь плечом. Когда я встала и зачем снова стою в туалете с сигаретой? Трудно сказать. За окном ничего не видать – ночь, но я знаю, что за ним мир… Окно смотрит на меня в упор, оно настаивает, чтобы я смотрела не в ночную темень, а внутрь себя.

– Что? Что? – безмолвно спрашиваю я окно. – Что – не все? Может, это и неважно?

– Сама решишь, важно или нет, когда увидишь главное, – окно хмурится, на нем яснее проступают морщинки, а точнее – борозды пыли. Борозды многих знаний и многих печалей.

Я думаю о том, что завтра меня поведут на электрокардиограмму и флюорографию, а это значит, что минут двадцать я смогу погулять по солнышку.

«Такое может случиться и с тобой, и со мной…»

– Все и так знают, что вы шныряете по отделению и фотографируете, – утром больную тему телефона продолжила медсестра, которая вела нас на флюорографию. Именно она накануне оболгала меня, сказав, что я фотографирую на «Блэкберри». На мой вопрос, зачем она это сделала, медсестра отмахивается классическим жестом свары в очереди и тут же участливо, почти с нежностью, обращается к бредущей рядом наркоманке Юле: «А психами называть никого нельзя, милая. Они все когда-то были нормальными. И будут нормальными. И ты такая же, как они. И никто не может загадывать, что ему на роду написано… Такое случиться может и с тобой, и со мной».

Идем всемером, медленно, три женщины еле передвигают ноги, одна то и дело норовит сесть в сугроб. В отделении их одевали всем колхозом с полчаса, помогали натягивать боты, застегнуть куртки. Боты и куртки нам выдают для походов на улицу, своя верхняя одежда запрещена. Шестая и пятая палаты, по крайней мере, носят свою домашнюю одежду, остальные – больничные ночные рубашки и байковые халаты. Наркоманка Юля – из пятой палаты, по отделению она ходит в зеленом плюшевом тренировочном костюме с капюшоном и с огромной черной эмблемой «Шанели» на груди. Сейчас на ней тоже синяя куртка, поверх которой болтается зеленый капюшон от «Шанели», на ногах, как у всех, хлюпают боты…

У остальных из-под курток уныло торчат халаты и ночные рубашки. Женщины бредут полузастегнутые, со съехавшими на сторону капюшонами. Те, кто пободрее передвигает ноги, громко жалуются, что не досталась «куртка по размеру».

«Такое может случиться и с тобой, и со мной» – я слышу, как за моей спиной медсестра наставляет на путь истинный уже новую слушательницу. Наркоманка Юлька спешно закуривает. «Юль, ты в корпусе не накурилась?» – спрашиваю. «Да ты чё, на улице вкуснее», – отвечает Юля, почему-то смущенно хихикая и заботливо оправляя у горла капюшон.

Идет завтрак. Я прошу буфетчицу налить кипятка вместо жуткого кофе с порошковым молоком. Обычно за такую просьбу посылают. Но мне быть посланной уже не в лом, кипяток важнее. Буфетчица, смерив меня взглядом, молча берет чайник с кипятком, наливает в мою кружку. Заварив пакетик чая, присланного в передаче, отправляюсь с кружкой и сигаретой в ванную. Курить и смаковать чай.

– Оставишь покурить? – у курилки меня караулит беззубая старуха. Она тощая, сгорбленная, остриженная под мальчика, с коричневым печеным лицом. Я все уже знаю, я знаю, что их нельзя «приваживать», но почему-то снова даю ей целую сигарету, снова американское «Мальборо».

– Дай бог тебе здоровья, моя красавица, – причитает старуха, а я спрашиваю:

– Что же, свои все скуриваете? Третий день у меня просите.

– Нет своих, – шамкает старуха беззубым ртом.

– А почему не приносят?

– А хули мне принесут. Мне ничё не носят, никому я не нужна. Отправили меня сюда и забыли.

Вот так… Взрослые детки запихнули бабушку в психушку. Сейчас, небось, сидят, квартиру делят. А я? Я пожалела ей пару сигарет! Надо попросить, чтобы фрукты для нее передали… Или печенье помягче – старушка-то беззубая… Да! У нее зубная щетка стерлась и пасты почти не осталось. Это-то проще простого попросить.

Прихожу в шестую, получив со скандалом ноут. Со своей кровати поднимается Аля, ей хочется со мной поболтать. Я уже знаю еще одну удивительную деталь ее недлинной биографии: после школы окончила ни много ни мало финансовую академию.

– Аля, ты про что диплом писала?

– Про ликвидность предприятий и банкротства.

Про ликвидность или ликвидацию? Какая разница? Я не представляю себе Алю, пишущую про банкротства, и дело не только в том, что недавно Аля спрашивала меня, что значит слово «истеблишмент». Не представляю, и все. Вот стюардессой представляю ее очень хорошо.

– Мой папа так гордился мной, когда я получила диплом финансовой академии… А потом так ругал, когда я пошла в стюардессы. А мне так хотелось. Такая романтическая профессия… Нет, я понимаю теперь, конечно, что это просто у меня была шиза…

– Аль, почему ты решила, что именно шиза?

– Ну не шиза… Выверт просто, так скажем… Потом я очень устала. Работа такая нервная… Начались срывы. А потом я заболела.

– Аль, а ты на каких рейсах работала?

– Лена, это было самое лучшее! И на Америке, и на Индии. Даже на Таиланде.

Сегодня Аля не читает роман, сегодня она снова не выпускает из рук молитвенник, что, видимо, вполне сочетается с воспоминаниями о первом классе «Аэрофлота». Поднимает голову, обращается к самой интеллигентной обитательнице нашей палаты:

– Татьяна Владимировна, а вы же сегодня не завтракали, я видела. Это так символично. Пятница, вы чрево свое усмиряете. Вот я сейчас читаю как раз.

Аля снова склоняется над молитвенником. А может, это Священное Писание? Понятия не имею, да и не особо интересно. Татьяне Владимировне, насколько я понимаю, неинтересно тоже. Нам не до Писания. Аля тут же поднимает голову снова, смотрит затуманенным взором куда-то поверх наших голов, произносит задумчиво и вдохновенно:

– Вы не представляете, девочки, – забавно, что малышка Аля зовет меня и Татьяну Владимировну «девочками». – Вы не представляете, какой символичный сон мне приснился! Мама приснилась и папа. Мы все вместе на лодке плывем из какой-то пещеры наружу. Кто-то хочет меня столкнуть из лодки в воду, вода грязная, кто-то качает эту лодку, но я удерживаюсь, мама мне помогает, и мы плывем дальше. Леночка, – это мне, – а вы так похожи на актрису Ирину Столярову. Вы знаете, мне сегодня намного лучше. Этот сон! Я очищаюсь, я выхожу из мутной воды, которая омрачала мое сознание…

У Али высокопарный слог, но удивительно точные выражения и богатые эпитеты. Она без жаргона и междометий филигранно выражает свои чувства. А их у Али так много, и все – столь мучительны для нее.

– …А завтра будет день поминовения усопших. Я чувствую, что иду на поправку. Мне гораздо лучше, я уже понимаю, что читаю… Я раньше могла только Евангелие читать. Вчера Леночкин роман читала, так было интересно. Значит, я выздоравливаю. Представляете, девочки, у меня на ноге родимое пятно. Оно появилось в Индии, когда я сильно загорела. В две тысячи пятом году. Не было никогда, а тут внезапно появилось. Странно, правда? Причем пятно в виде карты России. Может быть, моя миссия – спасти Россию?

Два дня лечащий, точнее, «наблюдающий» врач – бесспорно, опытный психиатр и профессиональный провокатор, – меня избегала, а вот сегодня, как раз минут за пятнадцать до начала субботнего посещения, когда я сижу как на иголках, гадая, кто придет ко мне, а главное – кого пропустят, врачиха решила поговорить «по душам».

И глаза у меня что-то красноватые, а на веках какие-то красные прожилочки нехорошие. Буркаю, что я всегда такая, когда ненакрашенная. «Что же вы не краситесь? – следует реплика. – Как же женщине и не краситься? Так себя и до депрессии можно довести!» Мне в голову не придет краситься в психушке, и еще меньше хочется обсуждать эту тему с докторицей. Ее следующее наблюдение – позавчера я была в «грустной задумчивости», что так понятно, раз я – творческий человек. От этого сусла начинает тошнить: «Не вздумайте приписать мне творческую душевную неуравновешенность» – и тут же получаю в ответ: «Ах, ну что вы все так обостренно воспринимаете?!»

Два часа, отведенных для посещений, оказались насыщенными. Ожидала только адвоката и еще помощницу Татьяну с чистой футболкой, гречневой кашей, а также с распечатками прессы, чтобы лично насладиться заявлением пресс-центра МВД о том, как я «сама приносила» справки о своем душевном нездоровье и «добровольно согласилась» на психушку.

Сидим с Татьяной, вдруг крик: «Котова, к тебе!» Влетает мой косметолог – подружка Галка с воплем: «Я на минутку… Санитарке сунула пачку сигарет, чтобы прорваться… Вот “Фитомер” для морды лица, вот крем для тела в тюбике. Тут сигареты “для крестьян”, тут квашеная капуста, соленые огурчики, а тут рыба и паровые брокколи. Вот еще шесть литров воды, привет, любимая Котова, я побежала». Я даже не успела крякнуть: «Галь, ну чего тебя принесло, мне все это… не съесть, ау-у…», а Галки и след простыл.

Это еще не все. Татьяна уже ушла, сидим с адвокатом. Вдруг заходит… я опешила… моя одноклассница! Мы не виделись со школы.

– Кирка, не может быть… Ты что, зачем?!

– Леночка, я все прочла, это же во всех газетах. Такой кошмар. Как же иначе, как я могла не прийти? Вот, – Кирка сует мне в руки огромную сумку.

– Кира, мне уже…

– Ленка, бери, там ягоды и вообще все твое, вегетарианское. У тебя же никого тут нет, ни сына, ни мужа, никого…

– Кируська, ты у меня уже сегодня третья, не поверишь. Мне так неудобно. Куда мне столько еды?

– Ленка, бери и кушай. Найдешь, с кем поделиться. Но… Мы что, с тобой даже не поговорим? Я ехала через весь город!

Вот она, плата… Мне не нужна эта еда, и еще меньше мне хочется обижать Кирку, которая хотела как лучше.

– Кирка, у меня адвокат, а осталось полчаса. Ты прости…

– Да, я все понимаю, а можно я в понедельник приду?

– Кир, да я это неделю буду есть!

– Тогда, по крайней мере, позвони мне… Мы же с тобой со школы.

– Конечно, позвоню… Прости меня, что я с адвокатом! Но мы давно договорились.

– Ты точно позвонишь?

– Позвоню, только мне всего по два часа разре… Кир, адвокат…

– Ленка, ухожу, ухожу, позвони мне сегодня обязательно, я буду волноваться. И вообще, хорошо, что мы нашлись, правда? Теперь будем общаться!

Далекий, когда-то очень близкий человек. Как мне объяснить Кирке, что телефонное время у меня расписано, что, несмотря на трогательность нашей встречи, у меня есть гораздо более дорогие и близкие люди, которым я не успеваю позвонить, что по телефону с адвокатом я по полчаса обсуждаю очередную бумагу… Что все это для меня важно-о-о!!! Как объяснить, что прошло тридцать лет со школы… Зачем мне чувство вины перед ней?

Вечером я, конечно же, набираю Кирку. В счет времени, отведенного на адвоката, в надежде, что услышу ее, мою лучшую школьную подружку, и звонок сотрет тридцать прожитых лет. Увы… Я не в силах включиться в ту жизнь, которую Кирка прожила без меня. Не в состоянии разделить ее радость оттого, что сын с невесткой спихнули ей на руки пятимесячного ребенка, «которого они и не хотели, представляешь?», а Кирка теперь чувствует себя молодой матерью.

– Кирусь, давай дождемся, когда меня выпустят, тогда и встретимся… – говорю я, мучаясь от неискренности своих слов. Когда меня выпустят, у меня будет бездна дел. Мне будут нужны силы, чтобы работать сутками, таскаться в следственный департамент, заканчивать четвертый роман, подстраиваться под график русских адвокатов, выкраивать по ночам время для конференц-коллов с лондонским. Успевать зарабатывать деньги на содержание всех трех. Я не в силах сосредоточиться на Киркиной радости от новорожденного внука, я своего-то видела лишь три раза в жизни – он родился уже во время следствия, – и я запрещаю себе думать о нем.

Чувство вины, тем не менее, не мешает мне в обществе Татьяны Владимировны насладиться роскошным обедом. Вся палата сбилась за один стол. Видимо, мы теперь так и будем есть своим колхозом, и это доставляет мне радость: внутри жестоко-безумного, постоянно ощеренного девятого отделения возникла общность, в сущности, очень теплая, несмотря на то что мы все психи. За нашим столом не плюют на пол – равно как и на стол, – не лезут во время еды под халат почесаться, не матерятся, а если матерятся, то в тему, смешно, и все над этим ржут. Тут лица разные, а не одинаковые, разговоры житейские, без злобы и бесконечных жалоб.

– Девчонки, очень прошу, берите, не стесняйтесь! Картошка с жареным луком, еще теплая!

– Лен, – смущенно спрашивает Оля. – Можно помидорку взять?

– Оль, ну для чего я поставила, зачем спрашиваешь?

– Елена Викторовна, – смеется Татьяна Владимировна, – а у меня вареники с картошкой, мама делала… Тоже теплые еще. Надо срочно съесть.

Мы точно лопнем сегодня. Рыночные помидоры, редиска, квашеная капуста и соленые огурчики. Помимо картошки и вареников. Аля деликатно ест вареник, держа его двумя пальчиками: из приборов у нас только алюминиевые ложки. Рядом, на салфетке, лежит надкусанная помидорина… На тарелку с перловкой, залитой жижей под названием «рагу» – или «азу»? – класть помидорину Але не хочется.

В обед все объелись и завалились спать. Вся пионерская стайка шестой палаты.

Вспоминаю разговор о своей «творческой натуре» и вновь осознаю банальную истину о том, что психические расстройства – это вариант нормы. Или наоборот, гы-гы… Думаю не о хрупкости своей психики, а о хрупкости граней ее оценок. Хочется написать: «От этой мысли становится тревожно», но тут же ловлю себя на том, что тревога – тоже признак нехороший. «Такое может случиться с каждым». Сквозь дрему слышу голоса в палате:

– У нее голоса…

– Да нет, у нее депрессия. А сероквель – это правильный препарат. Его прописывают и при астенических психозах, и при шизофрении.

– Так у Катьки не голоса, у нее депрессия.

– Шизоидная или маниакальная? – доносится до меня разговор двух проснувшихся «сокамерниц». Не представляла, что у них такие медицинские познания.

– У нее мысли по кругу бегают, ее галоперидолом надо колоть, а не сероквелем. Но это еще как посмотреть. У всех мысли по кругу бегают, у меня тоже. А разве у вас нет, Лена?

У меня тоже бегают, еще как, особенно перед допросами. Три года вздрога и страха от каждого незнакомого номера на мобильнике. Взрыв адреналина и тошнотный откат. Чертовы качели. Три изнурительных года. Усталость. Какое там психическое расстройство, нервы издерганы. Но различать не входит в задачи ни следственного департамента, ни этого заведения. По крайней мере, в моем случае. У врачей задача предельно четко сформулирована: «Ты, Котова, здоровая или больная?» Если здоровая, пойдешь на свободу, то есть на допросы, а потом в суд, а потом… От сумы и от тюрьмы не зарекайся. «Это может произойти и с тобой, и со мной»… Если больная, будем лечить, пока не станешь здоровой. А там решат, что с тобой дальше делать. Поэтому я молчу. Я уже сижу в кровати с ноутом на коленях. Вместо мыслей у меня пальцы бегают… По клавишам ноута.

Аля… Девочка с искалеченной психикой и изломанной судьбой. Ей вынесли приговор уже в двадцать пять лет, хотя вины за ней нет никакой. Ее мир сузился до веры. В бога и врачей. Только они помогут. Ее лишили сил бороться и прав защищаться, потому что родители в детстве не дали ей ни сил, ни прав. И это пожизненно. «Вылеченная» девушка без эмоций машинально играет «Лунную сонату», и так же безучастно жует карамель, и так же ровно задает матери страшные вопросы по телефону… Кто виноват в том, что сделали с ней, с ними? Я думаю о сыне, о детях самых близких подруг, о том, как наши мальчики бунтовали против нас, матерей, в те страшные годы – от четырнадцати до девятнадцати, – когда жизнь потребовала от них ответа на вопрос, кто они, чего хотят, на что способны. Они мучительно искали ответ на этот вопрос, он сводил их с ума. Они тяготились нашей любовью, потому что уже знали, что скоро им придется жить в мире за пределами этой любви. Наша любовь им только мешала понять мир, а как жить в нем без любви – они не знали.

Пальцы бегают по клавишам ноута все быстрее. Бегают, сбегают… Вот Лешка, сын моей лучшей подруги, в ярости сбегает в осеннюю ночь с мокрого крыльца и плюхается в новенький «вольво», чтобы уехать от отца, который и купил ему машину, за что Лешка его ненавидит… Вот мой собственный сын сбегает из университета… Получается рассказ «Наши особенные мальчики». Они действительно особенные, они нашли себя, они простили нам нашу любовь, за которую винили нас в отрочестве, они сумели осмыслить мир, в котором этой любви нет, но который все равно прекрасен…

Очнулась около пяти вечера, когда увидела, что два санитара вволакивают в отделение новенькую. Усаживают на лавку, снимают казенную куртку, боты, ведут в халате и ночнушке по коридору, укладывают на ложе из четырех банкеток с матрацем, мгновенно сооруженное санитарками в конце коридора, у туалета. Пока непонятно, передоз или просто напилась. По коридору ползет слух, что якобы выпила пять пузырьков валокордина за один присест. Девушку привязывают, ставят капельницу, меня на мгновение ужасает, что это стало для меня за несколько дней привычным зрелищем. Для остальных тоже, интерес к событию затухает.

– Так что? – около меня так и вьется еще с обеда беззубая старушка-попрошайка. – Где сигареты-то?

– Елизавета Борисовна, держите, но имейте в виду: если хоть полслова, что от меня получили, больше ко мне не подходите. – Сую старушке пачку дешевых сигарет, которые принесла мне утром Галка со словами: «Котова, фраки раздашь крестьянам».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?