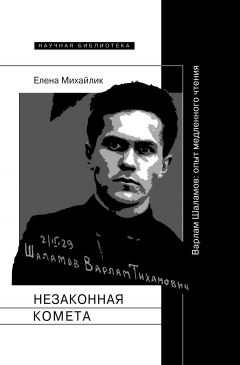

Автор книги: Елена Михайлик

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Собственно, коннотацию фальши, подделки несет и само название рассказа. Словосочетание «на представку» может быть прочитано не только как жаргонное выражение, но и как часть парадигматического ряда «представка» – «представлять» – «представление» – «спектакль»: «Про Севочку говорили, что он „превосходно исполняет“ – то есть показывает умение и ловкость шулера» (1: 49).

Мотив фальши, обмана, шулерства противонаправлен как буквальному прочтению – фабуле, так и «грамматическому», собственному значению композиции.

Эти три потока значений образуют тернарную, объемную и, как следствие, принципиально вариативную семантическую систему рассказа. Однако противоестественная – или естественная – связь между коногоном и конногвардейцем, заявленная первой фразой рассказа, добавляет к этой системе дополнительную ось координат, превращая пространство в четырехмерное, и бытовой, рабочий, можно сказать, момент лагерного быта оказывается погружен в чуждую ему среду, в контекст традиционной культуры, как веревка в ведро соленой воды, – и запускает процесс кристаллизации.

Сам парафраз «Играли в карты у конногвардейца Нарумова» / «Играли в карты у коногона Наумова» выстроен по схеме сопоставление – отталкивание[37]37

В случае «Колымских рассказов» исследовательскую работу сильно облегчает то обстоятельство, что Шаламов обладал исключительно хорошей, местами эйдетической памятью, особенно в том, что касалось прочитанных текстов, и даже если некая цитата, отсылка или аллюзия и возникали в его прозе случайно, «памятью руки», силой спонтанной ассоциации, то оставлены при последующей редактуре они уже были совершенно намеренно. Впрочем, если говорить о «Пиковой даме», у нас есть двойное основание для такой уверенности: Шаламов был настолько внимателен к этому тексту, что постулировал сознательное использование Достоевским в «Игроке» мотивов и части фабулы пушкинской повести: «Да, Достоевский взял классический сюжет, превратил графиню в княгиню, Германна назвал Алексеем, Полиной сделал хорошо ему известную Лизу Пушкина. Все было по старой схеме, „Пиковая дама“ на современном языке» (5: 203).

[Закрыть]. Аристократ-конногвардеец Нарумов теряет букву «р» и превращается в лагерного бригадира коногонов, но тут же получает свое звание обратно, ибо рассказчик немедленно дает понять, что в лагере коногон принадлежит к аристократии, а бригадир коногонов – к аристократии высшей[38]38

Шаламов, собственно, проговаривает эти сословные тонкости, см., например: «уменье собственной рукой изготовить карты входит в программу „рыцарского“ воспитания молодого блатаря» (1: 49).

[Закрыть] (при этом знаком социального статуса в обоих случаях служат лошади).

Статус Наумова настолько высок, что у его слуг есть свои слуги:

После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» – остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. (1: 51)

Между рассказчиком и Наумовым по меньшей мере две ступени лагерной социальной лестницы.

Завязку рассказа «На представку» объединяет с «Пиковой дамой» и общая темпоральная характеристика: в обоих случаях игра происходит ночью. Однако если у Пушкина игра заканчивается ужином с шампанским в ярко освещенном зале, то у Шаламова пышный ужин заменяет юшка, а ветвистые шандалы – самодельная лампа-«колымка»: установив сходство, рассказчик подчеркивает различия.

Парафраз «Пиковой дамы» служит как бы детерминантом рассказа, исподволь определяя его в глазах читателя как описание рокового – для одного из участников – карточного поединка. Дальнейшее течение экспозиции укрепляет читателя в этом мнении. Описывая изготовление колоды, автор добавляет к образу игры мотив профанации, святотатства: книга – материальное воплощение культуры – превращается в карты[39]39

В средние века считалось, что карты – это дьявольская пародия на Библию (Книгу). Таким образом, уголовники рассказа «На представку» следуют давней почтенной традиции.

[Закрыть].

Как мы уже упоминали, рассказчик дотошно добавляет, что «сегодняшние карты» были вырезаны из томика Виктора Гюго. Наиболее популярными в советское время романами Гюго были «Девяносто третий год», «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери». Привлечением Гюго повествователь как бы кодирует в рассказ мрачную (а в случае с «Отверженными» – и уголовную) романтическую атмосферу его романов.

Технология раскраски карт описана на примере валета пик[40]40

Пики, как известно, сулят неприятности и означают «тайную недоброжелательность».

[Закрыть] (прямая связь с уже заявленной в начале рассказа «Пиковой дамой»). Другие масти даже не упоминаются; рассказчик только отмечает, что «Масти не различались по цвету…». (1: 49). Из этого следует, что все карты колоды были «черными» – приносящими беду.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины – тоже блатарский шик… Холеный желтый ноготь поблескивал как драгоценный камень. (1: 49)

Средневековые демонологи утверждали, что черт не может полностью принять человеческий облик – образ и подобие Бога. Во внешности дьявола всегда сохраняются те или иные приметы Зверя: рога, копыта, «сверхъестественной длины когти». Шаламовское описание знаменитого «исполнителя» (то есть шулера) Севочки усиливает «черный», готический ассоциативный ряд, тем более что «нечистая» игра считается одним из канонических времяпрепровождений дьявола.

Давая характеристику партнеру когтистого Севочки, рассказчик упоминает висевший на груди у Наумова оловянный крестик, тут же объясняя, что крест был «опознавательным знаком ордена, вроде татуировки» и что уголовники не только пользовались символом креста как своего рода документом (профанация), но и расписывали «по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, обнаженная женщина…» (1: 50). Как известно, осквернение креста было частью Черной мессы – стандартным ритуалом, по которому подданные дьявола опознавали своих.

Он [крест] висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку – цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог,

Как много сделано ошибок. (Там же)

Эта прямая цитата задействована в тексте сразу на нескольких уровнях. Стихи в качестве татуировки обозначают место литературы в уголовном мире, четко устанавливая его враждебность любой форме культуры. Само построение несет дополнительный мотив – опять-таки кощунства, профанации (вспомним, что чуть раньше к татуировке приравнивался крест). Абсолютный характер профанации зафиксирован через деталь: татуировка перевирает цитату «канонизированного» поэта, элегическое «так» оригинала – «Так мало пройдено дорог, / Так много сделано ошибок» (Есенин 1965: 191) – вытесняется крикливо-сентиментальным «как» дешевой копии.

Одновременно семантический ряд рассказа обогащается за счет сентиментально-романтических уголовных ассоциаций, связанных как с творчеством, так и с личностью Есенина. Само стихотворение принадлежит к «хулиганскому» периоду творчества поэта (неудивительно, что оно пользовалось популярностью среди уголовников).

Таким образом, читательское предощущение кровавого столкновения между игроками получает еще одно косвенное подтверждение.

И, наконец, «канонизация» в виде блатной татуировки несет на себе отчетливый отпечаток все той же Черной мессы.

Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова… Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем. (1: 51)

Итак, коллективный образ блатных в рассказе «На представку» приобретает отчетливо инфернальный характер, чему находится не только фольклорное, но и внутрилагерное интертекстовое подтверждение.

В финальной части экспозиции рассказчик называет блюдо, остатками которого расплачивался дневальный Наумова за пилку дров, «украинскими галушками». А в череде проигранных Наумовым вещей мимоходом упоминаются «какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным портретом Гоголя…» (1: 51). Эта едва скрытая отсылка к Гоголю естественно включает в ассоциативный ряд «Вечера на хуторе близ Диканьки». В одном из рассказов этого сборника, «Пропавшая грамота», казак вынужден играть в карты на свою душу с ведьмами и чертями. Необъяснимая лавина проигрышей, под которой чуть не гибнет персонаж Гоголя, очень похожа на ту, что захлестывает бригадира Наумова.

Таким образом, введение фольклорных ассоциаций и апелляция к Гоголю как бы уточняют заданное парафразом «Пиковой дамы» определение: речь уже идет не просто о роковой карточной игре, но о карточном поединке с чертом, где ставкой является человеческая душа.

После непрерывной серии проигрышей Наумов просит сыграть «на представку», т. е., с точки зрения «подготовленного Гоголем» читателя, ставит на кон душу. Дальнейшее течение игры полностью соответствует фольклорным образцам – инварианту игры, в которой сдает черт[41]41

«Попущено бысть от бога, дабы с тем воином играл дьявол. И прииде к нему в образе человечи, предложи сребро, и воин свое, и начата играти; и нимало поступи воину, но все демону сприсобляло, воину же и сребра недостало. И вскочи воин разгневався, рече: или диавол еси? И рече демон: престанем о сем, яко уже приближается день; несть же мне что у тебя, кроме самого пояти» (Амфитеатров 2010: 175)

[Закрыть]. Наумову удается немного отыграться, а затем он снова проигрывает все, в том числе и таинственную, так до конца и не разъясненную читателю «представку»[42]42

«Играть на представку» – значит играть в долг, причем в течение определенного срока (здесь – за час) проигравший должен «представить» вещь соответствующей стоимости.

[Закрыть].

И здесь – в кульминационный момент – плавное течение семантического потока обрывается.

Убийство Гаркунова не «задано», более того, оно как бы противоречит закодированным в рассказе интертекстуальным значениям[43]43

Германн из «Пиковой дамы» тоже превращается из наблюдателя в участника игры, но делает это по собственной воле.

[Закрыть].

Но свитер, из-за которого погиб Гаркунов, оказывается красным – видимая и слышимая параллель к роковой «красной свитке» из «Сорочинской ярмарки», дьявольской одежде, приносящей несчастье всем, кто к ней прикоснется.

Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер… (1: 53).

Игра действительно шла на душу, только расплачивался другой…

И, завершая рассказ, повествователь замечает:

Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать нового партнера для пилки дров. (1: 54)

«Пиковая дама» заканчивается на очень схожей ноте. Лизавета Ивановна была бедной родственницей графини. После смерти капризной покровительницы она вышла замуж: «У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница» (Пушкин 1948: 252).

Эти аллюзии изначально заявлены как «перевертыши»: и «Сорочинская ярмарка», и «Пиковая дама» завершаются – по крайней мере на уровне фабулы – посрамлением зла и счастливым браком.

Для рассказчика «На представку» видимостью благополучной развязки можно принять то, что в эту ночь умер не он.

Следует отметить, что семантический ряд интертекста развивается практически параллельно «грамматическим» значениям композиции. По сути, в одной из своих функций интертекст – сложная и богатая иерархия, включающая прямые и непрямые цитаты, различные формы культурного эха, отсылки и скрытые аллюзии, – выступает как усилитель, активизатор композиционных процессов.

В определенном смысле плотность аллюзий такова, что допускает чрезвычайно широкий набор интерпретаций. Так, например, на определенном уровне восприятия рассказ «На представку» может быть прочитан даже как классическое моралите, основанное на парафразе библейского сюжета.

Гаркунов приходит в барак коногонов – обитель дьявола – по собственной воле, желая приобрести мирские блага – миску похлебки. (Как известно, именно за миску похлебки и продал Исав право первородства.) Заключив сделку с представителями нечистой силы – блатными, Гаркунов как бы уступает им право на свою жизнь и душу и в финале рассказа гибнет от той самой руки, что кормила его.

У этой трактовки есть еще один поворот.

Предмет сделки – «остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось „украинские галушки“» (1: 53) – в просторечии именовался «юшкой» по причине явно неудовлетворительной консистенции этого блюда. Но на уличном жаргоне «юшка» также означает «кровь».

Гаркунов согласился работать за юшку.

Юшка оказалась его собственной.

Конечно, роль интертекста в рассказе этим не ограничивается.

Представляя происшедшее проекцией сюжетов культуры на реальность лагеря, Шаламов как бы дает читателю возможность осваивать незнакомое через известное. Классические сюжеты и отсылки к ним используются не только как детонаторы смысловых толчков, но и как своеобразные зонды: по степени и характеру вызванных новым контекстом повреждений читатель может судить о свойствах лагерного мира.

(Любопытно, что все три переосваиваемые в рассказе книги: «Пиковая дама» Пушкина, любой из подразумеваемых романов Гюго, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя – в читательском сознании принадлежат к одной – «черной», готической – литературной традиции.)

В рассказе «На представку» Шаламов попутно сводит счеты с романтизмом XIX века: кошмары и ужасы «Удольфских тайн», «Страшной мести» или «Собора Парижской Богоматери» кажутся забавными пустяками в сравнении с лагерным бытом.

Шаламов использует интертекстуальность как на служебном, структурном уровне, так и на уровне общесемантическом, системном. Именно интертекстуальные связи формируют группы значений, образующих глубинное содержание рассказа.

По Шаламову (здесь его мнение резко и разительно отличается от позиции многих авторов «лагерной литературы»), опыт лагеря для человека – однозначно отрицательный опыт. Лагерь разрушает человека непосильным трудом, голодом, холодом, безгранично сложной системой деградации и унижения. Он разрушает человека, даже когда развлекается, играет. И поскольку «новая проза» пытается воспроизвести лагерь как явление, этот разрушительный эффект распространяется не только на внутритекстовые ситуации[44]44

Собственно, в заметках «О прозе» Шаламов говорит об этом открытым текстом: «Лагерь – отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех – для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики» (5: 148).

[Закрыть].

В экспозиции рассказа «На представку» Шаламов тщательно обозначает границы «сцены» и «зала», выстраивая между ними непроницаемый композиционный и интертекстуальный семантический барьер.

Иерархия такова:

а) освещенная сцена, где происходит поединок между игроками;

б) отделенный от сцены тьмой, но находящийся внутри барака и внутри рассказа «зрительный зал»;

в) и, наконец, отделенный от происходящего пространственным и временным барьером подразумеваемый читатель.

В тот момент, когда рушится барьер между «сценой» и «залом», в семантическом поле текста возникает возможность исчезновения второго барьера – между текстом и читателем.

Там, где нарушено одно незыблемое правило, может быть нарушено и другое. Статус постороннего, защищенного тьмой зрителя не спасает Гаркунова. Статуса постороннего, защищенного опосредованностью восприятия, может оказаться недостаточно, чтобы спасти читателя. В художественном мире «Колымских рассказов» лагерь является гибелью для каждого, кто приходит с ним в соприкосновение: «Отсюда никто еще не вышел живым».

Мгновенное разложение, распад классических сюжетов при столкновении с лагерной реальностью, по Шаламову, свидетельствуют о несостоятельности культуры как средства защиты от зла – не только культуры традиционной, но и культуры как таковой; о ее неспособности не то что одолеть – освоить, осмыслить феномен лагеря в собственных категориях[45]45

Этот мотив будет присутствовать в «Колымских рассказах» постоянно.

[Закрыть].

О том, что так называемые «вечные темы» – любовь, добро, зло, творчество, даже смерть – в рамках лагерной вселенной перестают быть не то что вечными, а просто достойными внимания.

Мотив обмана, фальши, подстановки, шулерства отчетливо отражает девальвацию, дискредитацию ценностей, доселе казавшихся незыблемыми.

В рассказе «На представку» гибель культуры происходит параллельно и одновременно с гибелью человека – сразу после рассказа об особо крепком северном чае.

Здесь мы хотели бы оговориться, что данное исследование никоим образом не исчерпывает семантических отношений внутри рассказа. «На представку», как и «Колымские рассказы» в целом, фактически представляет собой сложную интерактивную систему семантических объемов, где точкой фокуса является читатель. Текст питается взаимодействием и взаимопроникновением этих континуумов. Принципом построения можно принять пастернаковскую формулу: «как образ входит в образ и как предмет сечет предмет».

Эта постоянно генерирующая новые сообщения четырехмерная система не может быть полностью отражена в относительно плоскостной развертке литературоведческого анализа. С большой долей уверенности можно предположить возможность проявления этих взаимодействий, образно говоря, на атомарных и квантовых уровнях текста.

Все это дает нам основания воспринимать эту сложную и многосоставную систему интертекстуальных связей, включающую прямые и косвенные цитаты, словесное эхо, культурные ассоциации и скрытые аллюзии, как важный элемент многослойной самовоспроизводящейся высокофункциональной системы, чьей целью является достижение максимально возможного воздействия на каждого/любого читателя.

Такое интенсивное использование способности культуры к диалогу как художественного средства нехарактерно даже для постмодернистской русской прозы и имеет аналоги разве что в современной поэзии.

Впервые: Essays in Poetics. 2000. № 25. Р. 169–186.

Bloom 1973 – Bloom H. Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. New York: Oxford University Press, 1973.

Bloom 1975 – Bloom H. A map of misreading. New York: Oxford University Press, 1975.

Rudwin 1970 – Rudwin M. The Devil in Legend and Literature, New York: AMS Press, 1970.

Russell 1972 – Russell J. B. Witchcraft in the Middle Ages. Ithaca; London: Cornell University Press, 1972.

Zholkovsky 1984 – Zholkovsky A. Themes and Texts: Toward a Poetics of Expressiveness. Ithaca: Cornell University Press, 1984.

Zholkovsky 1988 – Zholkovsky A. Intertextuality. Its Contents and Discontents // Slavic Review. 1988. № 47 (4). Р. 724–729.

Амфитеатров 2010 – Амфитеатров А. В. Дьявол в быту, легенде и в литературе средних веков. М., 2010.

Апанович 1997 – Апанович Ф. О семантических функциях интертекстуальных связей в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // IV Международные Шаламовские чтения. М., 1997. С. 40–52.

Бродский 1992 – Бродский И. Набережная неисцелимых. СПб., 1992.

Бродский 2001 – Бродский И. Сочинения. Т. VII. СПб.: Пушкинский Дом, 2001.

Войнович 2008 – Войнович В. Портрет на фоне мифа. München; Москва: ImWerdenVerlag, 2008.

Гаспаров 1993 – Гаспаров Б. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Гаспаров Б. Литературные лейтмотивы. М., 1993. С. 28–82.

Есенин 1995 – Есенин С. Стихотворения. М.: ГИХЛ, 1955.

Лотман 1992 – Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.

Пастернак 1985 – Пастернак Б. Избранное. М., 1985.

Пушкин 1948 – Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.: Издательство АН СССР, 1937–1959. Т. 8, кн. 1. 1948.

Золотоносов 1994 – Золотоносов М. Последствия Шаламова // Шаламовский сборник. Вологда, 1994. № 1. С. 176–182.

«Афинские ночи»: поэзия как функция организма

Художественная проза милосердна к аудитории. Она предлагает ракурс, точку зрения, возможность определить позицию, на которой стоит камера, – и совместиться с ней или оттолкнуться от нее. В самом крайнем случае – просто знание, что у организованных слов по определению есть автор и, соответственно, некий смысл, замысел, цель. Процесс такого чтения – в том числе и история контакта, где вторая сторона заведомо существует и заведомо хочет разговора.

Даже при самом поверхностном взаимодействии с «Колымскими рассказами» часто создается впечатление, что мы имеем дело не с попыткой контакта, а с моделью вселенной образца XVIII века: механистической, познаваемой, функциональной, бесконечно сложной – и описываемой при помощи простых формул, главная из которых – закон возрастания энтропии. Системой, в которой все закономерно и обосновано внутренними причинами. Системой самодостаточной, не нуждающейся во внешнем перводвигателе, в гипотезе Бога – в данном случае автора, где ни Бог, ни автор заведомо не могут выжить, ибо их главная работа – производство смысла – несовместима с данной средой.

В «Колымских рассказах» читателю не на что положиться. Рассказчики врут, память подводит, повествование сбивается, те, кто мог бы подтвердить или опровергнуть любое высказывание, – мертвы. Сомнений не вызывает лишь всепроникающий лагерный распад.

Эта смысловая пустыня – безусловно, часть авторского замысла, более того, часть авторской концепции прозы как таковой. Но так ли она пуста?

Рассказ «Афинские ночи» начинается с загадки и заканчивается загадкой. Загадку – одну из нескольких – образуют, собственно, заглавие и финал рассказа.

– Вот это и есть та самая перевязочная, где проходили ваши афинские ночи? Там, говорят, было…

– Да, – сказал я, – та самая. (2: 418)

Вопрос, что такое, собственно, «афинские ночи», разрешается при помощи достаточно старого словаря, например Толкового словаря Ушакова 1935 года издания, где «афинским ночам», а также «вечерам» дается следующая расшифровка: «разнузданные оргии, кутежи».

Исходное словосочетание описывало сдвоенный праздник Деметры и Диониса, который начинался вечером, тянулся до следующего утра и сопровождался всем, чем только может сопровождаться празднество в честь богов вина и плодородия. Впоследствии гульба в эту ночь стала настолько разнузданной, что праздник был запрещен.

В России начиная с XIX века это выражение часто употреблялось иронически, нередко речь шла о провинциальных «афинских ночах», учиняемых согласно представлениям провинциалов о разврате и разгуле (представлениям, заметим, нередко вполне невинным). После революции оно еще некоторое время было на слуху, а затем понемногу выбыло из употребления вслед за носителями. Но зачем оно понадобилось Шаламову в 1973-м?

А что, кстати, творилось в перевязочной? А было в перевязочной гнойно-хирургического отделения вот что: два фельдшера и культработник лагерной больницы, все трое, естественно, заключенные, собирались там во время подходящего дежурства и с девяти до одиннадцати-двенадцати вечера читали друг другу любимые стихи первой половины ХХ века. Еще у них имелась внимательная аудитория в лице девушки-комсомолки из вольнонаемных, оказавшейся в больнице в карантине. Читали, пили кипяток и ели бруснику. Девушка слушала[46]46

Вот как вспоминает об этих вечерах Е. А. Мамучашвили, хирург из вольнонаемных: «Стихи я любила, и это стало, пожалуй, основной связующей нитью моих добрых отношений с В. Т. „Литературные вечера“ лагерной больницы описаны им в рассказе „Афинские ночи“. Кроме упомянутых там Португалова, Добровольского и других я вспоминаю Чернопицкого, Логвинова, Диму Петрашкевича. Это были фельдшера и лаборанты-заключенные, жившие в одной комнате-общежитии. После работы, когда „вольные“ уходили домой, в эту комнату собирались все, кто желал пообщаться, поспорить, почитать стихи – свои и чужие. Я заходила сюда во время ночных дежурств, слушала, затаив дыхание, как совершается таинство, позволяющее забыть обо всем на свете…» (Мамучашвили 1997: 82).

[Закрыть].

Так оно и продолжалось некоторое время, пока неизбежный в тамошних обстоятельствах донос не принес в перевязочную начальника больницы доктора Доктора, на чем поэтические вечера и закончились – скандалом сначала в перевязочной, а потом и на общем собрании больницы. Вполне благополучно закончились, по лагерным меркам. Никому не добавили срок, никто не ушел на этап. Даже девушку из больницы не выписали. Даже фамилий на собрании не назвали.

Таким образом, название рассказа являет собой каламбур.

С одной стороны, Афины ассоциируются с ученостью и культурой, с чинными литературными застольями – отчего бы и не назвать в честь тех пиров больничные поэзовечера под бруснику?

С другой поэзия Серебряного века в лагерной больнице, бунинский «Каин», записываемый со слуха, заключенные и вольнонаемная, объединенные общим внелагерным интересом, – с точки зрения лагерной системы это, безусловно, разврат, непристойность и оргия куда более высокого пошиба, чем всем привычная пьяная гульба. Это подрыв устоев, причем устоев именно нравственных. Возмутительное нарушение границ.

С третьей стороны, стихи – это роскошь, которую два фельдшера и культработник наконец-то могут себе позволить. Их память снова способна отдавать накопленное, их разум снова способен воспринимать поэзию, их социальный лагерный статус таков, что даже совершенно правдивый донос не способен серьезно повредить им.

А с четвертой, все происходящее прекрасно умещается в описанную Ю. М. Лотманом модель традиционного русского разгула и буйства образца XIX века, где «пир и даже оргия приобретали черты реализации идеала вольности» – и наоборот, а главной характеристикой кутежа становился именно что символический переход границы, нарушение запрета[47]47

В. Т. Шаламов был знаком и с работами Лотмана, и с самим Ю. М. Лотманом (сохранился экземпляр поэтического сборника «Дорога и судьба» (1967) с дарственной надписью Лотману). В 1976-м – через два года после написания «Афинских ночей» – статья Шаламова «Звуковой повтор – поиск смысла» будет опубликована в «Семиотике и информатике».

[Закрыть]. К последним двум аспектам мы еще вернемся.

Весь этот важный для понимания объем значений ускользнет от большинства читателей – просто потому, что после Второй мировой словосочетание «афинские ночи» практически перестало читаться.

И ни автор, ни рассказчик «Афинских ночей» не попытаются заполнить лакуну на месте названия, не предложат расшифровку.

Если мы рассмотрим основной массив «Колымских рассказов», мы обнаружим, что случай этот у Шаламова не единственный. Точнее было бы сказать, что для Шаламова он в некотором смысле типичный. Позволим себе привести несколько характерных примеров.

В рассказе «Тифозный карантин» описание собственно помещения карантина выглядит следующим образом: «Четырехэтажные сплошные нары, рубленные из цельных лиственниц, были строением вечным, рассчитанным навечно, как мосты Цезаря» (1: 204).

Сколько людей в 1959 году – время написания рассказа – способны оценить шаламовскую иронию: в реальности первый четырехсотметровый деревянный Цезарев мост через Рейн – сооружение и правда циклопическое – был разобран через 18 дней после постройки, когда в нем отпала надобность? Карантинные бараки в Магадане, без сомнения, ждала судьба более счастливая, долгожительская – что и имеет в виду рассказчик.

Да что там, какая доля даже самиздатовской, т. е. заведомо более читающей аудитории «Колымских рассказов» при словосочетании «мосты Цезаря» хотя бы представляла себе именно деревянное сооружение? Кроме тех, кому все же посчастливилось в те времена прочесть «Записки о Галльской войне» или хорошую обзорную работу по истории мостостроения?[48]48

В конце 1940-х годов советская власть в рамках общей империзации всей страны предприняла попытку вернуть в школы латынь. Эта инициатива сошла на нет в начале 1950-х. В любом случае, ни Цезаря, ни Саллюстия в новую книгу для чтения по латыни составители не включили.

[Закрыть]

Эта часть значения – в отличие от смыслового ореола древности, добротности, прочности магаданских нар, которым, конечно же, не судьба остаться без работы и постояльцев, – должна была большей частью уйти в песок, мимо.

В рассказе «Лучшая похвала» рассказчик интересуется у соседа по камере, старого эсера Андреева, знал ли тот Савинкова. Андреев отвечает:

Я познакомился с ним за границей – на похоронах Гершуни. Андрееву не надо было объяснять мне, кто такой Григорий Гершуни, – всех, кого он упоминал когда-либо, я знал по именам, представлял себе хорошо. (1: 283)

Не нужно, наверное, пояснять, что в силу очевидных причин читатель образца 1964 года, скорее всего, заведомо не знал, кто такой Гершуни – создатель и первый руководитель эсеровской Боевой организации, и – с высокой вероятностью – о самой-то партии социалистов-революционеров слышал преимущественно благодаря устойчивым советским сочетаниям «эсерка Каплан» и «меньшевики и эсеры». История русского революционного движения – в его небольшевистской части – также выпала из культурного оборота на поколения, и Шаламову, к большому его персональному огорчению, это было прекрасно известно.

В рассказе «Воскрешение лиственницы» (1966) повествователь упоминает предполагаемый возраст дерева, чью ветку прислали вдове поэта, погибшего на Колыме:

Триста лет! Лиственница, чья ветка, веточка дышала на московском столе, – ровесница Натальи Шереметевой-Долгоруковой и может напомнить о ее горестной судьбе: о превратностях жизни, о верности и твердости, о душевной стойкости, о муках физических, нравственных, ничем не отличающихся от мук тридцать седьмого года, с бешеной северной природой, ненавидящей человека, смертельной опасностью весеннего половодья и зимних метелей, с доносами, грубым произволом начальников, смертями, четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предававших друг друга. Чем не извечный русский сюжет? (2: 278)

Наталья Борисовна, дочь фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, вышла замуж за Ивана Алексеевича Долгорукого, когда семья его уже была в опале. Последовала за мужем в ссылку – сначала в поместье, потом в Березов. Уже в ссылке Иван Долгорукий был арестован по доносу, оговорил себя и семью под пытками и был казнен. По великой милости Анны Иоанновны колесование в последний момент было заменено ему четвертованием. Сама Наталья Борисовна вернулась из ссылки в следующее царствование. Эта история – с точностью до доносчика, получавшего вознаграждение в рассрочку, чтобы не пропил сразу, – и правда с легкостью необыкновенной могла быть перенесена в первую половину ХХ века и часть второй.

Однако какой процент аудитории мог быть знаком с этими событиями – несомненно важными для рассказчика и не менее важными для конструкции рассказа? С учетом того, что последняя к тому времени научная публикация «Записок…» состоялась в 1913 году (а следующая в 1992-м), единственным общедоступным источником могли быть разве что примечания к «Русским женщинам» Некрасова, поскольку в поэме Наталье Борисовне отведены целых две строки: «Но мир Долгорукой еще не забыл, / А Бирона нет и в помине»[49]49

Еще одним источником ограниченного действия могли быть дума Рылеева «Наталия Долгорукова» и поэма И. И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», вернее примечания к ним.

[Закрыть].

Примеры эти можно множить и множить.

Особенно интересно они выглядят в свете того обстоятельства, что автор «Колымских рассказов» в принципе вложил очень много усилий в то, чтобы его текст мог «сообщаться» с любым читателем, причем задействуя его, читателя, персональный багаж и опыт. И когда Шаламову нужно включить тот или иной смыслопорождающий механизм, требующий от читателя опознания, процедура будет осуществлена с повышенной надежностью. Например, одно и то же сообщение будет проговорено в тексте и одновременно встроено в сюжет, в лексику (как «гоголевский» пласт в рассказе «На представку» или евангельский в «Надгробном слове»[50]50

См.: Toker 1989, Mikhailik 2000, Фомичев 2007: 357, Young 2011.

[Закрыть]), в фонетику (как в рассказе «Инжектор» – истории о том, как лагерный начальник принял в отчете неработающий прибор за заключенного и распорядился закатать его в карцер, где отсылка к тыняновскому «Подпоручику Киже» очевидным образом осуществляется еще и за счет звучания). Когда шаламовские персонажи цитируют «Калигула, твой конь в сенате…» (1: 444), они непременно укажут, что это Державин. Шаламов не надеется, что аудитория опознает Гавриила Романовича самостоятельно[51]51

При этом нельзя сказать, что стихотворение «Вельможа», откуда взяты эти три строки, было советскому читателю вовсе неизвестно.

[Закрыть]. И что стихотворение, начинающееся со строк «Вчера я растворил темницу…», принадлежит перу не Пушкина, а Туманского, персонажи тоже непременно скажут вслух. Cвифтовская «этнографичность» «Колымских рассказов» в этом смысле – достаточно удобная модель, позволяющая привлекать сведения практически из любых областей, не нарушая ткани повествования.

Встречаются, конечно, в сборнике случаи адресации более узкой. Например, перечисляя «вклад» Аркадия Добровольского, одного из создателей фильма «Трактористы», в общую копилку стихотворных кутежей, рассказчик заметит: «Первый ташкентский вариант будущей „Поэмы без героя“ был прочтен тоже Добровольским. Пырьев и Ладынина прислали бывшему сценаристу „Трактористов“ и эту поэму» (2: 415).

Появление ранней, военной редакции «Поэмы без героя» в лагерной больнице на «Левом берегу», в руках людей, которые лучше прочих могли соотнестись с ее подледными течениями, проходило по классу фантастики, по классу чуда. «Рукопись в бутылке» нашла своих. То, что это чудо осталось безнаказанным, объяснялось одновременно социальным статусом участников и безграмотностью подслушивающих, способных опознать крамолу в самом факте чтений, но не отличающих подцензурную поэзию ХХ века от неподцензурной[52]52

Случай нередкий: так, в 1942 году Эдуард Бабаев, переписчик «Поэмы без героя», выдал найденный в ходе облавы «Разговор с Данте» за собственное внеклассное сочинение (Бабаев 2000: 131).

[Закрыть].

Оба эти обстоятельства могли быть «прочтены» только теми, кто еще до знакомства с «Колымскими рассказами» имел некое представление о судьбе творчества Ахматовой, в частности о том, что не только на момент действия рассказа, но и на момент его написания, в 1973-м, «Поэму без героя» можно было прочесть исключительно в списках, самиздате и тамиздате. (Дата первой полной публикации одной из редакций в СССР – 1974 год.) Люди, способные ориентироваться в этих датах, в Советском Союзе были, но они, конечно же, не составляли большинства.

Но такого рода «точечные» обращения к узкому сегменту аудитории, как правило, оставались невидимыми для всех прочих читателей и не нарушали ткани повествования. Не выламывались из нее, не привлекали внимания.

Здесь и сейчас мы предпочтем остановиться и констатировать: Варлам Тихонович Шаламов, писатель, активно работавший с читательским восприятием, а потому это восприятие изучавший; Варлам Тихонович Шаламов, стремившийся сделать свою прозу аналогом физической реальности (и много в том преуспевший), в целом ряде случаев позволял себе демонстративно игнорировать читателя-современника с его характерным культурным багажом – и говорить сквозь него – с кем-то или чем-то другим.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?