Читать книгу "Миронов"

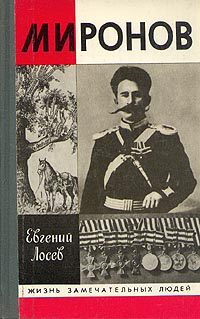

Автор книги: Евгений Лосев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Евгений Лосев

Миронов

Светлой памяти моей мамы Пелагеи Ивановны, папы Федора Стефановича и бабунюшки Натальи Георгиевны Лосевых.

Часть первая

1

Судьба бывает трагична и немилосердна к человеку... Всю жизнь сражаться за Родину, любить ее до самопожертвования и быть трижды приговоренным к смертной казни... Как же так? Что же это такое? Где же справедливость?!

Филипп Козьмич Миронов, командующий Второй Конной армии, после победы над Врангелем следовал в Москву, к месту нового назначения. Его ждал высокий пост главного инспектора кавалерии Красной Армии.

Победоносные артиллерийские залпы Второй Конной армии возвестили миру о конце гражданской войны в России. Революция была спасена. Огромная страна обрела долгожданный покой. Имя Миронова предполагалось запечатлеть навечно в списке национальных героев России.

Позади страшные кровавые кавалерийские атаки и злобно-торжествующие крики войны. Повезло казаку и на этот раз: смертельная опасность миновала – шальная пуля не задела, не настиг удар вражеской шашки.

Тревожно-радостный покой и в душе Филиппа Козьмича Миронова. Мир. Умиротворенно и сонно постукивают колеса отдельного классного вагона, специально выделенного для командарма. Рядом красавица жена. Надо ли объяснять, как он счастлив! Молодой, блестящий кавалерист. Талантливый и честолюбивый донской казак. Любуясь Наденькой-Надюшей, он тихонько напевает:

А ты, разродимая моя маманюшка,

Не печалься дюжа обо мне.

Ведь не все же, моя дорогая,

Умирают на войне.

Голосом красивым бог наделил – баритон. В ранней молодости по большим праздникам пел на клиросе. Бывало, только молва пронесется – Миронов будет петь, – народ валом валит в церковь...

Разродимая моя сторонушка,

Не увижу больше я тебя,

Не увижу, голос не услышу

На утренней зорьке в саду соловья...

Тихая, счастливая грусть расслабляет сердце, затуманивает взор. Нужно, вероятно, быть потомственным донским казаком, чтобы понять эту крутую, необыкновенную любовь к родимой сторонушке и задушевность песни, в которой заключалась вся духовная жизнь казака. В нее он вкладывал всю свою мятежную душу и сердце, по-юношески влюбленное в родимый край. Песенники, особенно дисканты в донских степных хуторах и станицах, без которых не слагалась казачья песня, особо почитались, уверовав, что этот дар им дается от Бога. Так, по крайней мере, считали набожные старики и старушки. А послушать хорошую песню, по обычаю, сбегались отовсюду на прогон, куда по-настоящему стекался весь хутор, молодые и старые. И прогон тогда пестрел всеми цветами празднично разодетой толпы. Играют на балалайках парни – девушки подпевают. Частит тальянка – рвутся в пляске чирики11

Чирики – обувь.

[Закрыть].

Отдельно собираются песенники в круг. Песни поют все больше старинные, казачьи, полные тягучей печали и грусти: «Поехал казак во чужбину на своем добром коне вороном... Ему не вернуться в отеческий дом...» Бабы, привычно подперев ладонью щеку, тоскуют о своем коротком, зыбком бабьем счастье. Казаки, вскинув чубатые головы с заломленными набекрень фуражками, внешне ничем своего волнения не выдают, но если внимательно всмотреться в их суровые лица, то покажется, будто еще чуток, и из затуманенных глаз вот-вот брызнет жгучая казачья слеза.

Донской казак... Каков он? Разве обойдешься малым количеством слов, чтобы объяснить его непростую натуру? В донском казаке одновременно уживались грубая сила, бесстрашие в бою, отвага, подчас ненужная свирепость, жестокость – и печаль и нежность отзывчивого сердца, широта и щедрость натуры как безбрежные, пыреистые отводные степи. Обостренное чувство товарищества.

А песня наливается силой, будит воспоминания о былых походах, погибших товарищах, канувших в вечность годах. И чей-то дискант вдруг высоко вскинется над гудящими басами, словно с высоты захочет в последний раз окинуть удалую юность свою.

Призадумавшись, сидят поодаль дородные, пожилые казаки. Они не в силах стряхнуть нахлынувшее очарование и оцепенение. Наконец, откашлявшись, кто-нибудь из них с наигранной насмешливостью молвит:

– Ну и жалостливо дишканит, поганец, чисто по-бабьи... Давай закурим, что ли, полчанин...

Скованный памятью, Миронов уже ничего и никого вокруг себя не замечал. Где он был сейчас? Далеко-далече, в родной степи... Пересохшими от волнения губами повторял: «Ах, донцы-молодцы, ах, донцы-молодцы, ах, донцы-молодцы...» Казалось, в напеве этом чудилось буйство, разудалость. А повнимательнее прислушаться – возникнет ощущение еле уловимой, но глубокой печали. И еще ярче – невысказанной тоски.

Молодая жена? Она не сводила с него преданных, завороженных глаз. Нет на свете другого такого Миронова, и этот, единственный, неповторимый – здесь рядом, ее, только ее. И даже колеса вагона пели юной, пылкой, любящей душе: «Какое счастье!.. Счастье какое. Боже мой...»

Филиппа Козьмича с молодой красавицей женой встречали в Михайловке торжественно. Наде-Надюше отвели чистую, пропахшую высохшим чабрецом хату. А сам Миронов начал принимать многочисленные делегации. Все поздравляли его душевно и уважительно с прибытием в родные края. Вернее, с кратковременной побывкой. Старики казаки особо отмечают – несмотря на высокое звание, не зазнается Миронов, помнит всех и привечает. Добрый, толковый казак. Он ведь их герой, гордость и слава северных донских станиц...

Парад войск Михайловского гарнизона в честь приезда легендарного командарма Второй Конной. Густой топот сотен копыт. Блеск молодых глаз... Что ни казак, то как впаянный в седло... Филипп Козьмич любуется парадом. У него на груди алый бант. То и дело он салютует золотым оружием. В эфесе шашки – орден Красного Знамени – высшая награда того времени. Боевой конь, чуя радость седока, пляшет под ним. И будто разверзлось синее небо от колокольного набата всех церквей в честь героя Дона, и огненной масти донской скакун нес горделивого седока в солдатской шинели мимо ликующей толпы земляков. Стальной, как удар клинка, взгляд теплел. Губы после бешеных, злобно-отчаянных и Злобно-торжествующих криков войны, кажется, впервые раздвинулись в подобие улыбки. И, может быть, хоть на миг он почувствовал на них аромат лазоревых цветов вместе с раннею росистой дрожью – будто седовласый пастушонок вернулся под крышу родимого куреня в хуторе Буерак-Сенюткин. Вдруг защемившее сердце толкнуло память с такой силой, что невольно на затвердевшие, как кора старого дуба, щеки из уголков глаз поползли тяжелые, как свинец, слезы. Не облегчающие и не очищающие душу. Последние в его детско-молитвенном сне жизни... Ровно девять долгих смертельно опасных лет он играл со смертью и сотни раз мог, как подобает воину, с честью погибнуть на поле боя, но то, что с ним произошло, нельзя было увидеть даже в страшном сне...

Ярко сияет февральское солнце. Пахнет сухой чабрец... На окраине Михайловки в снежной степи колышутся былинки с сиреневыми головками удивительных цветов – бессмертников... «Ах, донцы-молодцы, ах, донцы-молодцы, ах, донцы-молодцы...» Родина... Здесь и воздух особенный... Надя-Надюша, любимая... Пусть будет сын... Казак...

Надя-Надюша радостно встретила промерзшего, заиндевелого на вечернем морозце мужа. Помогла раздеться, умыться и усталого уложить в чистую постель. Принесла душистого, заваренного мятой чаю. Присев на койку, наклонилась над ним. Волосы, только что вымытые, волнами упали ему на лицо, и он, вдыхая их аромат, прерывисто начал дышать, чувствуя молодое и желанное тело... Надя-Надюша как бы замерла, с восторгом и удивлением ожидая трепетного единения...

Внезапно дверь кто-то рванул с такой силой, что крючок выскочил из притолоки и звякнулся о деревянный пол.

– Миронов! – вскрикнула Надя.

Пусть бы раскололись небо и земля – не так изумился бы Миронов и не дрогнул бы он, не знавший страха в бою, но то, что произошло дальше...

В горницу с наганами и винтовками на изготовку ворвались чекисты. Перед глазами командарма замелькал белый листок – ордер на арест... Миронова грубо затолкали в передний угол под божницу, наставили в упор винтовки с привинченными штыками и приказали не шевелиться...

Филипп Козьмич ошеломлен. Унижен. Раздавлен. Кто посмел с ним так поступить на родной сторонушке – он даже охрану не взял с собою... Кто-то толкнул его, в этот миг обезумевшего, то ли нечаянно, то ли намеренно... Настоящего донского казака можно физически уничтожить, но он не даст себя оскорбить... Очнулся. Не открывая глаз, позвал жену и как можно спокойнее сказал: «Пожалуйста, горячего чаю. Все тело ноет, больно даже шевельнуться – наверное, в дороге простудился... Да и сон видел такой, что на душе мерзко...» Подождал. Ему никто не ответил. Вокруг тишина. Открыл глаза. Одиночный каменный мешок. Миска с похлебкой. Кусок хлеба... Рванулся встать, но со стоном повалился на голый топчан. Вспомнил... Значит, все правда?! Значит, кто-то заранее готовил эту провокацию? Враги? Кто они? У Миронова, храброго, талантливого, да еще и правдолюбца, их было предостаточно. Это только трусам да глупцам спокойно живется... А жена... любимая, беспомощная, ждущая в счастливый час зачатого ребенка?.. Обостренная мысль искала выход: где, когда, в чем он совершил такое, за что положена такая жестокая, оскорбительная кара? Но толстые стены Бутырской тюрьмы молчали. Иногда этому сильному, отважному человеку казалось, что он сошел с ума и все это происходит не с ним и не на самом деле...

Ночь? День? Утро? Ничего не замечал и уж ничего не ждал от злой, немой силы, которая не посчиталась ни с чем, оскорбив и унизив его и как воина, и как гражданина, и как мужа молодой беременной жены... Мятущийся, он объявил смертельную голодовку. Мысль еще больше обострилась. Ему надо выбраться на волю, туда, где он принадлежит сам себе и больше никому. Невозможно? Это слово он не любил никогда. И он ушел из камеры, пропахшей неволей, он убежал на просторы жизни.

2

Память очищает душу и сердце, но она и жестока, и беспощадна, и не знаешь, куда девать разбуженную совесть: то ли краснеть-бледнеть, то ли вскакивать с насиженного места, будто под тебя сыпанули раскаленных до белизны углей. Особенно когда ты остаешься один, когда никто за тобою не подсматривает, окунаешься в кажущийся сладким сон с надеждой и ясной душой. А вынырнешь – липкая тина на лице и в сознании.

Гора Пирамида... Но разве он, Миронов, виноват в том, что произошло на этой самой горе?! И почему именно она вспомнилась сейчас? А разве память выбирает события, о которых ей вдруг вздумается поведать своему собственному хозяину?.. Может быть, вспомнилась просто потому, что это самое высокое место над Доном. Вправо – станица Усть-Медведицкая, центр самого северного округа Войска Донского, влево – женский монастырь и собор Преображения, прямо – сам Дон-батюшка река, сзади – степь ковыльная, дикая и милая сердцу казака.

Вбежав на гору Пирамида, пастух Филька Миронов как бы мысленно совершил освященный веками обычай донских казаков – крестился и кланялся в пояс на все четыре стороны. Такой ритуал совершали уходящие на службу казаки, просили прощения и благословения у честного народа: «Благословите, люди добрые... Прощай, родимая моя мамашошка и батянюшка...» Возвращаясь со службы, казак тоже клал поклоны, крестился и спекшимися, жаркими от радости и волнения губами шептал: «Здравствуйте, люди добрые... Маманюшка, и ты, папашошка... Здравствуй, родимая сторонушка и Дон-батюшка река...»

Нет, нет, Филипп Козьмич, ты не уходи от ответа, коли уж вспомнил про гору Пирамида. Да он и не уходит и вспомнил про нее не потому, что здесь открылась самая первая страница трагедии молодых казаков и он виноват в ней... А вспомнил просто потому, что отсюда, с горы Пирамида, пастушонок Филька Миронов командовал даже всеми хуторянами. Невероятно? Не верится?.. Но он же всегда любил верховодить, подчинять своей воле во всех играх, а уж сколачивать шайки подростков и атаманить в набегах на чужие сады и бахчи – ему не было равных.

...Разрывая тишину неподвижного вечернего воздуха, откуда-то – то ли из-за сторожевого кургана, то ли с горы Пирамида, сорвалось громкое хлесткое эхо, покатилось по тополям, вербам и с треском оборвалось в Дону.

Это хуторской пастух Филька Миронов хлопает огромным конопляным кнутом с конским волосом, вплетенным в нахвостник. Вихрастый, загорелый и босой, он ловко изворачивается, ударяет кнутом о землю и мгновение прислушивается, блестя большими карими глазами. Фильке особенно нравится, если звук от удара кнута получается похожим на гром, который грохочет в степи после жарких засушливых дней, когда исстрадавшаяся, потрескавшаяся земля, полыхая зноем, ждет живительной влаги.

Он уверен, что никто из подростков сильнее не хлопает кнутом, и от этого в уголках его губ дрожит горделивая улыбка.

И теперь с бесшабашной удалью, пружиня на крепких ногах, размахнувшись изо всей силы, он хлопает еще и еще, прислушиваясь, как гулкие волны накатываются на тишину, рвут ее непорочность и замирают где-то в дальних, покрытых вечерней синью садах.

Долго еще стоит над хутором ликующий перепляс, будоража оцепенение дремлющих левад, выпуклую гладь Дона, огненной лавой прокладывающего себе дорогу среди зеленых берегов.

Только Дон, освещенный заходящими лучами солнца, может отвлечь Фильку от любимого занятия. Он как бы смущается, что ли, глядеть в сторону реки, иначе залюбуется и бросит кнут. А хлопать – это значит доказывать свою силу. Можно даже сказать, командовать людьми.

Вот Филька хлопает кнутом – выходит, стадо на подходе к хутору, и все обязаны бросить дела свои и торопиться на прогон, чтобы встретить своих коров, с пристрастием осмотреть их: не захромала ли, не укусила ли змея, полно ли вымя, накормлена ли досыта, не привела ли какая из коров бугая. Ведь для многих казачьих семей корова после матушки-землицы – вторая кормилица.

Так иногда Фильке в его пастушечьей жизни случается покомандовать хуторянами.

Но Филька недолго держит свою власть над хутором. При всей его забиячности сердце у него чувствительное. Оно восторгом наполняется при виде Дона, луга, колокольни с крестами Преображенского собора и степи, у которой нет ни конца, ни края.

Наконец Филька повесил кнут на плечо и, обернувшись, все-таки посмотрел в сторону Дона. Любуется им, а на хутор в это время из вечерней степи, стонущей от цикад, наплывает тишина.

Отсюда, с высокой горы Пирамида, хорошо виден Дон... На правом его крутолобом берегу, рукой подать, златоглавый собор Усть-Медведицкого женского монастыря, тяжело нависшего над рекой. Саму казачью станицу Усть-Медведицкую не видно, она где-то угадывается там, за Соборной горой, по восточным склонам которой раскидала свои левады. Зато левый берег Дона равнинный, пойменными лугами уходит до самого горизонта. Филька не был в той стороне и не знал, что там скрывается за голубизной пахучих трав да темных дубрав леса, по-казачьи называемых лукой. Видел Филька перед закатом солнца только зарницами полыхающие огненные блюдца небольших озерков, прячущихся в крутой волне высокого девственного пырея.

И захотелось бы пастушонку взлететь с горы и, размахивая крыльями и унося на них лучи вечернего солнца, подниматься все выше, выше, сливаясь с таинственной лиловой далью... Да где там...

Филька еще не до конца осознал, что же его пятнадцатилетнему сердцу милей? Степь... Дон... Луг... А кони?! Кони... Это уже не любовь, а высшее ее проявление – страсть. Кони. Это неописуемая радость. Восторг. Отрешенность от всего земного. Только кони, мчась косяком по степи, мелькают перед его глазами. А впереди чистокровный дончак огненной масти красавец-вожак. Вот бы взнуздать его и по хутору промчаться. И чтоб она тоже увидела... Это кто же она? Ну, мало ли кто...

Луч заходящего солнца ударил по златоглавым крестам монастырского собора и ослепил Фильку так, что аж глазам стало больно. Большой колокол разнес гулкий благовест вокруг, призывая хуторян к вечерней молитве.

Красив собор, но в душе пастушонка вызывает он не умиление и радость, а что-то подобное страху. Может быть, потому, что там поселился всевидящий Бог. И вечером, когда на степь падают ранние южные сумерки и все погружается в зыбкую темноту, кресты собора пылают, поневоле приковывая взгляд пастушонка и как бы строго-настрого предупреждая: не греши!.. Ох, не греши, Филька, ох, не греши...

Ранним утром тоже, когда еще ночь не успела совсем убраться из хутора и только что взошло солнце, главы собора пылают, правда, как-то мягко, умиротворенно, что ли, и будто по-доброму Фильку с табуном провожают в степь: с Богом, Филипп Козьмич. Но все равно помни о грехе, ибо ответ за все содеянное, в числе всех страждущих на этой грешной земле, придется и тебе держать перед Всемогущим... За каждый шаг. За каждый прожитый день.

Ну а чего он, Филька Миронов, скажем, сегодня такого недозволенно-греховного совершил? Только честно? Как на духу?.. А как же иначе... Стащил самый большой арбуз с бахчи аккуратно прикопанный заботливой рукой бахчевника... Еще что? Когда табун в полуденный зной стоял на стойбище у речного переката, Филька успел обтрясти яблоню в саду у одного злого и жадного казака. Но это грех, так сказать, половинный. Как это? На спор с пацанвой дело сотворено. Ребятня подзадоривала, что, мол, не влезешь в сад к этому лютому казаку. Конечно, если откровенно признаться, то страшновато было... Значит, получается всего полгреха. Еще что? Да ты, Филька, не тяни. Грешить, так ты быстрый, а виниться – язык отсыхает?.. Ну, ладно, заругался черным словом на рябую прокудную коровенку. Да и коровенка-то если бы стоящая была, а то так – паскуда да и только. Все? Нет, постой, постой. А кто из листьев донника пытался скрутить цигарку и, кресалом высекая искры, пробовал зажечь трут и прикурить? Так не прикурил же! Ну и что, а пробовал. Все равно грех.

Да-а, соблазнов много, а ответ перед Богом держать придется ему одному. Так ведь никто же не видел и никто Ему не докажет. Рядом никого не было. Степь да бессловесная скотина. Все верно. Но Он ведь сам видит все. Неужели и затерявшегося в необозримой донской степи пастушонка?!

Что всего неприятнее для Фильки, так это Его неусыпная слежка. И еще не менее неприятно ему то, что отвечать придется не только за то, что натворил, но и за то, что подумал о греховном. Вот ведь подумал о греховном вчера, когда на прогоне повстречал Гальку, дочку богатого хуторянина. Да ничего Филька греховного не подумал. Ну а все-таки?.. Смотрел, не отрывая затуманенного взгляда?.. Смотрел, смотрел... Куда смотрел? Туда, куда грех смотреть. Будто Он так тебе и поверил, что ты смотрел на юбку, которая вылепила Галькины крепкие округлые колени. Или на то место, где груди ее вырывались из-под ситцевой кофтенки... А припухшие губы ее были алее утренней зари и, кажется, от этого весь день на его собственных губах пряно пахло то ли чабрецом, то ли горькой полынью... А то вдруг в лицо ударял запах тополевых сережек, отмытых весенним дождем... И он жадно вдыхал этот аромат, будто, запрокинув голову, пил дождинки вместе с синевой неба.

Эх, была не была! Филька чему-то улыбнулся, развернул конопляный кнут с конским нахвостником на конце и изо всех сил хлопнул: хуторяне, бросайте все дела – и на прогон. Потому что пока неизвестно, приснятся ли пастушонку среди жизненных бурь в большом и сложном мире беспамятство этих дней, душистые задонские луга, костры ночного, храп коней, полыхание грив, куда вплетается ветер с луной, и страх темноты, уходящий вместе с утренней зарей. Но уже теперь он точно знал, чувствовал, что лиловая даль приречных лугов и голубизна степных пахучих трав и лазоревых цветов, навсегда оставляющих еле уловимый аромат на губах, будут вечно звать его из-за тридевять земель... домой, в родной хутор на берегу Дона. Домой, домой...

А пока у Фильки, кажется, еще впереди быстрая тропинка детства. И он не очень-то задумывается, куда она его выведет. Тем более что у него сегодня удачливый день – в степи убил змею гадюку. А за это, Филька точно знал, с человека Бог снимает сорок грехов. Так что на всякий непредвиденный случай нарушения церковных заповедей у него кое-какой запасец еще есть.

3

Подсознательно Миронов еще находился в детстве, на горе Пирамида и хлопал конопляным кнутом с конским волосом, вплетенным в нахвостник, но на самом деле он уже чувствовал и понимал, что возвратился к своему нынешнему состоянию и хочешь не хочешь, а надо начинать раскручивать клубок противоречивых событий в своей жизни, чтобы, наконец, дойти до того из них, которое прямо или косвенно укажет на его трагические ошибки и цену, которую приходилось платить. Продираясь, как в детстве сквозь колючие терны в чужом саду, спотыкаясь по ухабам, надо поведать миру и себе, что же на самом деле произошло с ним? Так это, пожалуй, придется вспомнить всю жизнь? Всю не надо. Пока... Тогда с чего начать? С того эпизода. Это можно назвать эпизодом? Начинай. И, пожалуйста, не размазывай трогательными картинками детства. Коротко, как все это было и как вообще могло такое случиться?

Но ведь он же писал белогвардейскому командованию, требовал, чтобы оно вывело из состава наступающих войск учащуюся молодежь!

«Если офицеры и их поддерживающая усть-медведицкая буржуазия объявили Советской власти войну, так не превращайте ее в кровавые игры для детей. Война несет смерть, а не развлечение. Я требую убрать учащуюся молодежь с фронта. Если этого не сделаете, то вина за убийство детей ляжет на вас, пославших их в этот чудовищный поход, и на вас – родителей, давших своих детей на фронт, где витает смерть».

А еще раньше он, Филипп Козьмич Миронов, обращался к казакам.

«Граждане казаки! Пробил час, когда мы должны исправить страшную ошибку, содеянную нашими делегатами на Войсковом Кругу... Ошибка эта стоила многих тысяч человеческих жертв, и если мы теперь же не станем на путь ее немедленного исправления, то прольются еще потоки человеческой крови и десятки тысяч человеческих тел покроют наши родные степи! И потомки наши вместо благословения пошлют нам проклятье! За кого?! За что?!

Всмотритесь вокруг: война на внешнем фронте замирает, а сыны наши и внуки стоят мобилизованными вместо того, чтобы налаживать плуги и бороны ввиду приближающейся весны. Хозяйство рушится, и страшный голод грядет в наши хаты. Бумажных денег у нас много, но какая им ценность?!. На что они нужны? Жизнь в стране замерла из-за гражданской братоубийственной войны...

Все генералы, лишившиеся власти; помещики, у которых социализм отбирает капиталы; фабриканты, у которых социализм отбирает фабрики и заводы и передает рабочему классу; все буржуи, которых социализм лишает праздной и веселой жизни, – все они сбежались к генералу Каледину и к нашему Войсковому правительству. Этот генерал-кадет, а может быть, монархист, изменил интересам трудового народа и хочет вашими головушками спасти положение помещичье-буржуазного класса. ВОТ ГДЕ КРОЕТСЯ ПРИЧИНА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ! Довольно обмана!.. Довольно насмешек над нами – казаками!.. Почва под ногами генерала Каледина и всего Войскового правительства зашаталась. Им не удалось обмануть фронтовиков! Уже в станицах Усть-Медведицкой, Каменской и Урюпинской, и в слободе Михайловской образовались Военно-Революционные комитеты, не признающие власти генерала Каледина и требующие их полной отставки. Долой гражданскую войну с берегов Дона с ее вдохновителями генералом Калединым, его товарищем Богаевским и златоустом Агеевым!»

Да и общее собрание 32-го Донского казачьего полка, пришедшего с фронта под командованием Миронова, под его воздействием приняло резолюцию: «Мы, казаки 32-го Донского казачьего полка, вернувшись с фронта, признавая власть Народных Комиссаров, постановили не расходиться по домам и вести борьбу с контрреволюционными войсками Каледина и К° до тех пор, пока власть на Дону не будет вырвана из рук Каледина и не передана трудовому народу».

Все это архиправильно и не вызывает в деяниях Миронова ни тени осуждения. Наоборот, приветствуется. Хотя что-то остается недосказанным, что ли... Потому что какое дело матери двух шестнадцатилетних братьев Бушуевых до всех этих призывов и ультиматумов, если ее дети-гимназисты убиты в том самом бою?! И теперь в скорбной процессии в двух гробах движутся они к горе Пирамида, к своему последнему приюту. И ее, до этого дня полную сил и здоровья, цветущую женщину, несли на руках и все время оживляли лекарствами...

А погибший в том же бою пятнадцатилетний гимназист Егорушка, как его все звали в станице? Безродный. Его воспитывали две старушки, торговавшие на улицах Усть-Медведицкой семечками. Единственная радость и отрада... Вся станица оплакивала смерть этого мальчика, бессмысленную и противоестественную.

Потому что в то время на Дону пылало лето, И все вокруг стонало от ожидания счастья.

Но двести подвод с гробами вчерашних гимназистов и реалистов под крик и плач народа везли в последний путь, везли юность казачьих хуторов и станиц на гору Пирамида. Как на Голгофу.

Но ведь, кроме письменного обращения к белогвардейскому командованию, Миронов к тому же не предпринимал никаких ответных боевых действий, тогда как по здравому размышлению нельзя было оставаться в бездействии. Даже преступно – ведь гибли от пуль этих юнцов красноармейцы. А оставшиеся пока еще в живых недоуменно и со страхом смотрели на своего командира-храбреца: уж не струсил ли?! Или еще страшнее мысль закрадывалась – не предал ли их царский казачий офицер?..

А белогвардейские офицеры, видя, что Миронов не отвечает огнем на огонь и посылает еще одного ординарца с требованием убрать с фронта учащуюся молодежь, поняли по-своему этот благородный жест, мол, Миронов в безвыходном положении, поэтому и требует и просит, чтобы оттянуть свою гибель...

На рассвете 6 июля 1918 года белогвардейцы перешли в решающее наступление под командованием офицеров Алексеева и Виноградова.

Накануне на Верхней площади станицы Усть-Медведицкой состоялась демонстрация и парад белых войск. Обширная базарная площадь была забита «благородной» публикой. Все шло по ранее разработанному плану. Торжественный парад войсковых частей и одновременный молебен в Воскресенской, Александро-Невской, Остроженской и Благовещенской церквах.

Был митинг, тут же на базарной площади, на котором особо проявлялся патриотизм верных сынов Дона, истинных защитников казачества. Войсковой старшина Лазарев горячил своего коня и, потрясая веревкой, заканчивающейся петлей, возбуждая «благородную» публику, кричал:

– Я, Роман Лазарев, клятвенно заверяю всех здесь . присутствующих в том, что не далее завтрашнего дня этой самой петлей схвачу за горло изменника Тихого Дона Фильку Миронова и приволоку его на эту самую площадь для суда и расправы. Здесь, на этой площади, будет казнен, четвертован этот мерзавец, продавшийся большевикам за деньги Лейбы Троцкого.

В ответ – крики «ура!». Все в восторге. Ну, держись, Миронов! Покажет тебе Роман Лазарев кузькину мать. С наступлением темноты начался выход войсковых частей из станицы. Перейдя Дон по деревянному наплавному мосту, белогвардейцы вступили в полосу прибрежного леса – дубняка. Преодолев шестнадцативерстовое открытое пространство, снова вошли в лес, прилегающий к цепи так называемых семи Подгорных хуторов, по берегу реки Большой Медведицы вплоть до станицы Арчадинской. В авангарде шла пластунская сотня казаков. На рассвете лазаревцы, открыв ружейно-пулеметный огонь, с криками «ура!» и «бей красную сволочь!» кинулись на отряд Миронова, окопавшийся на небольшой высоте. Драматизм подчеркивался тем обстоятельством, что навстречу им поднялись мироновцы. Тоже с криками «ура!», но возгласы были чуточку другие: «Бей белую сволочь!..» Вчерашние друзья детства, однополчане, станичники... Сегодня чья-то невидимая, но властная рука развела их по разные стороны, поделив на «красных» и «белых». Вручила винтовки и шашки: «Убей как можно больше красных!..» «Убей как можно больше белых!..» И сразу же они забыли, что являются сынами одной Родины-матери, сынами вольного Тихого Дона. Началась его трагическая и кровавая история.

Со стороны белых впереди наступающих колонн гимназистов и реалистов на коне с обнаженной шашкой появилась усть-медведицкая юная учительница Мажарова. Белое платье. Белый шарф бился на ее шее. На фоне утренней зари она казалась розовым облаком, плывущим по небу со стороны восходящего солнца. Красивая, яркая, обаятельная в гневе и святом порыве. Мальчишки были потрясены легендой наяву. И бросились за прекрасной амазонкой. Звонким, трепещущим от трагического восторга, отваги и предчувствия голосом она звала влюбленных в нее: «Вперед, на красноармейскую сволочь!.. Смерть изменнику Миронову!.. Бей красных гадов!..»

Печаль до слез сдавливает сердце – никому в голову не пришла мысль задуматься над тем, что романтически восхитительный образ Катрин Мажаровой и слова, слетающие с прекрасных юных губ, мягко говоря, не гармонировали ни с ранним летним росистым утром, ни с убийственным ее зовом, ни с обнаженной шашкой наголо, по желобкам которой через мгновение потечет чья-то теплая кровь...

Или умирать на рассвете и в младенчестве легче, когда день и человек только что нарождаются и еще не успевают осознать все великолепие подзвездного мира?.. Умирают от хвори и старости на рассвете. Казнь совершается тоже на рассвете... Человек подчинил себя природе даже в этом злодейском деянии? Неужто ему не дана сила духа, которая бы остановила удар, занесенный над своей жертвой? Человек, останови удар!.. И сделай добро именно в этот миг. А тебе вдруг в этот миг острой казачьей шашкой отрубит голову другой взбесившийся человек?..

Над Доном плыл розовый, как платье Катрин, туман. Проникал на поляну, на которой в ненависти и злобе разгорался бой, и мешал видеть врага. Бой без пощады и милосердия. И только потому, что один другому приказал: «Иди – и убивай!.. Чем больше убьешь своих друзей детства, соседей, станичников, подвернется под руку брат, отец... – не щади их, – тем большая хвала тебе воздастся. Будут встречать тебя как героя колокольным звоном всех церквей, с хоругвями, иконами и песнопением: „Слава... Слава... Слава...“

До какой же одичалости можно довести человека!.. Никто ведь не посмеет утверждать, что отцов, долго и упорно натаскивая, готовили, чтобы они убивали своих сыновей, как и сыновей, чтобы они убивали своих отцов. Наоборот, сыновья должны жить с единственно великой целью – воскрешать своих отцов. Но не убивать! Тогда почему они так легко согласились на противоестественное деяние – убивать друг друга? Что же произошло с человеком на вольном, гордом, казачьем Дону, где чистота девственных трав степного раздолья и незамутненные воды реки предопределяли жизнь в согласии с природой, достойную высоких дел и поступков.