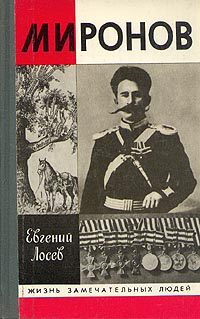

Текст книги "Миронов"

Автор книги: Евгений Лосев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)

10

Но при чем тут Сашка Пустовалов? И почему он, Миронов, так детально вспоминает о том давнишнем эпизоде? Или прикидывается непонимающим и, чтобы оттянуть время, хочет еще лишний раз удостовериться, что память – это штука жестокая и беспощадная, и – неподвластная. Запрятывает в свои тайники такие моменты из жизни человека и выдает их с такой смелостью и неожиданностью и в самый, казалось бы, неподходящий момент, что обладателю сих сокровищ приходится то ли восхищаться, то ли, что называется, сгорать от стыда... Память, как качели. Какие еще качели?

Их, эти качели, в Буерак-Сенюткином строили почему-то только лишь на Пасху.. Вернее, к первому дню этого долгожданного праздника. И утром после обильного мясоедного разговления под трезвон церковных колоколов молодые казаки и казачки в нарядных одеждах торопятся на оттаявший бугорок, где уже кем-то сооруженные стоят наготове качели. По одному не качаются. Неинтересно, да и не принято. Молодой казак качает девушку. С шиком, конечно, чтобы потом говорили, что Ванька выше всех взлетал над восхищенными дружками. А казачка всех сильнее визжала, то ли от страха, то ли от восторга. Раскачивают сильно, азартно, и взлететь над землей на уровень горизонта – дух захватит даже у самой отчаянной девчонки. Вверх, вниз... Вверх, вниз... Казачка, зажав между колен широкую юбку, визжит и хохочет. Но от страха и бесконтрольности юбка вырывается из плотно сжатых колен и полощется по ветру. Блеснут на солнце девичьи ноги, ослепляя подростков своей наготой. Они жадно косят глазами, делая вид, что не смотрят в ту сторону, куда считается стыдным смотреть. Подойдет взрослый казак – по шеям настукает: «Брысь, мелюзга!.. Еще рано подглядывать...» – «Да мы и не думали...» А где уж там не думали, когда пылают щеки и колени дрожат от тайного, запретного желания.

Пасха... Всеобщая радость. Трезвонят колокола... Качели... Игра в мяч (лапта)... Крашеные яйца, дележ, игра в них... И, наконец, самое, быть может, желанное и тайное: «Христос воскрес!» – казак говорит казачке. Она отвечает: «Воистину воскрес!..» – и подставляет алые губы казаку. Целуются. На миру. У всех на виду. Пасхальный поцелуй – самый целомудренный...

А потом пришли ревкомы и запретили Пасху. Запретили праздники и колокольный звон. Святыни православия осквернили, церкви – под склады и машинные мастерские. Колокола сбрасывали на каменную паперть. Они раскалывались, вызывая приступ дикого восторга вновь вылупившихся активистов. В варварском упоении они еще глумливее начинали бесноваться возле поверженных кумиров.

Запретили Пасху, Троицу. Петров день. Престольные праздники. Рождество. Иордань. Прощеное воскресенье. День поминовения усопших. Церковный обряд венчания. Крещение. Исповедь. Причастие. Запретили веками освященное духовное очищение совести человека.

Запретили традиции народа, обворовав его до нитки и низведя до нищенски-рабского существования. Выдрали корни, на которых покоилась духовная культура...

А без традиций нет народа. Остается только жующая и переваривающая пищу толпа. Постылое и постыдное наступило время. Исчезала Россия. Исчезали донские казаки.

Строг, однако, Миронов к другим. А не сам ли он создавал ревкомы?.. Молчишь?.. Сам молчишь или совесть молчит? Есть разница? Так покайся! Н-не могу. Почему? Так покаяние же запретили. Ха-ха-ха!.. Будто за спиной Миронова кто-то истерически расхохотался и снисходительно добавил, что, мол, пока не будет мучить совесть прославленного полководца, но пусть только одно слово скажет: да или нет – создавал или не создавал ревкомы? Ну, создавал. Нет-нет, постой! Надо подумать... А чего тут думать? Как чего? Ведь, создавая ревкомы, он же и боролся против их недозволенных приемов. Боролся? Хорош, гусь! Сначала создал эти злодейские ревкомы, дал им в руки неограниченную власть, а потом захотел бороться за ее укорачивание? Не наивно ли? Сколько душ он сгубил ради торжества ревкомов! Он и Сашку Пустовалова зарубил во имя торжества ревкомов? Ах, этот Сашка... Признайся, ты всю жизнь мстил ему за ту ребячью драку и в конце концов зарубил. Как это зарубил? А так, очень даже просто – голову снес шашкой... Что, у него на плечах была не голова, а капустная кочерыжка?.. Ну, подрались тогда. Ну и что? Конфликты среди казачат всегда разрешались одним способом – кулаками... Все давным-давно забыто. Осталось только таинственное и непонятное явление – память.

Пусть Сашка – плохой человек. Но – человек, и у него был свой мир. И удар шашки Миронова погубил этот мир. Осталась только память – больная, ноющая... Но зарубил-то в честном бою! Будто убийство бывает честным. Какая уж там честность, когда в сабельном бою равных тебе не было во всем Усть-Медведицком округе Войска Донского. И заранее было ясно, чем это кончится... Да, уж тут кто кого... Это правда. Что это, укор? Нет, но все же... Так пусть бы Сашка его зарубил, так, что ли? Странная логика у слабаков. Или, может быть, всего-навсего зависть к сильному противнику?.. Ведь Сашка, Миронов это явственно видел, разинув в страхе и отчаянии рот, рвано бросал слова: «Смерть изменнику Дона и казачества Миронову!..» И первым вылетел на коне впереди несущейся лавы – самый злобный белогвардейский офицер Пустовалов... Ну, рубанул его Миронов... Пусть не выскакивал бы – ведь знал же!.. Но ведь зарубил друга... Ну, скажем, не друга, своего же хуторянина, а теперь все копаешься в воспоминаниях о детстве. Да он, Миронов, вообще-то представляет, кто он теперь и где находится?..

Миронов схватился руками за волосы на голове и застонал. Он не помнил, сколько длилось вдруг нахлынувшее беспамятство и отчаяние.

– А-а-а!.. – неслось из его одиночной камеры. Загремел засов, и на пороге возникла фигура тюремщика. Отрезвляюще прозвучал грубый голос:

– Чего воешь, яко зверь?.. – Помолчал, потом глумливо добавил: – Можа, к мамке пожелал?..

Громыхнули ключи, запирая камеру, и Миронов вдруг прошептал:

– Мама... – потом еще: – Мама... – И будто ничего не было вокруг, кроме этого слова, дорогого, всепроникающего и всепрощающего: – Мама... – Даже на губах какая-то приятность и упругость. Что-то вроде запаха молока, что ли... Или ее груди, к которой он прижимался в детстве... – Мама... Пожалей меня... Ручонками обовью твою шею... «Так у тебя же, сынок, руки в крови!.. И шеи, которые ты не обнимал, а только рубил своей казачьей шашкой! Бог оставался позади, а впереди злоба и блеск стального клинка. Искусный силовой удар... Как же такими руками прикасаться к шее матери, к ее груди...» Но память уже властно вцепилась в него мертвой хваткой. И святые руки матери – всеочищающие и всепрощающие – коснулись его души.

Филька, конечно, не помнит, но ему так много раз рассказывали об этом событии, что он поверил, что все это было на самом деле. Наяву. Неужели он жалел маму свою? Этот крохотный комочек... Отец был в гостях, пришел домой навеселе, начал куражиться над женой. А годовалый Филька в это время смеялся и кидался ручонками то к матери, то к отцу. Но когда отец замахнулся кулаком на Марию, Филька вдруг перестал смеяться и отчаянно закричал. Протянул ручонки к матери, обхватил за шею и крепко прижался к ней. Утешал. Жалел. Защищал свою маму... Вот ведь, говорили старые казачки, сердчишко у мальца какое жалостливое... Добрый казак подрастает...

11

Мама... Мама... Однажды Филька вместе с табуном спускался в хутор. На прогоне его встретил закадычный дружок – Ленька. Два сапога – пара, так их в хуторе звали. Без них не обходилась ни одна шкода. Ленька, возбужденный, совал Фильке яблоко:

– На, надкуси, сладкое страшно.

– Сам-то пробовал?

– Я и так вижу.

– В чьем саду стянул?

– Галка дала... Да ты знаешь эту яблоню, в глубине сада. Помнишь, прошлым летом трясли ее?

Филька как-то невольно даже плечами шевельнул, словно на спине до сих пор болел рубец – уж больно удачно перетянул его тогда Глеб Иванович. Тогда ребята с Филькой во главе только в азарт вошли, обтрясывая яблоню, как неслышно возле с кнутом в руках оказался Глеб Иванович. Вся братва – врассыпную... А кнут у него был не конопляный, как у всех нормальных людей, а ременный, из сыромятной кожи... Потом, вспоминая, как это все произошло, Филька ругал себя на чем свет стоит... Если бы он убегал по-над плетнем, Глебу Ивановичу за ним не угнаться бы. Тяжел казак. Да если и достал бы Фильку кнутом, то только концом, по плечам или по ногам. Так нет же, Филька вздумал показать свою прыть – сиганул через плетень. В какой-то миг сгорбатился. Вот тут-то и настиг его кнут Глеба Ивановича – считай, через всю спину плотно прилег... Не надо было выгибаться и так откровенно подставлять спину под удар. Не сообразил вовремя, свалял дурака, одним словом. Теперь-то он умнее будет, так ведь это каждый грозится после драки...

– А что, если попробовать еще раз? – соблазняя Ленька, будто угадывая мысли своего атамана, косо посматривая на Фильку.

– Жалеешь? – отозвался атаман, ему показалось, что Ленька скользнул взглядом по его спине, напоминая о прошлогодней встрече в саду Глеба Ивановича.

– Брось обижаться, – успокаивал Ленька, – я и позабыл про тот случай, мало ли их было, что ли... А этот Глеб – вреднючий казак. Он Ванюшку-дурачка крапивой стеганул...

– Когда?

– Да ныне.

– Вот зараза! Ведь грех обижать убогих.

– Идет, это значится, Ванюшка-дурачок по-над садом в своей неизменной суровой рубахе и, протягивая руку, мычит, мол, добрый дяденька, дай яблочко. А Глеб сорвал крапиву и по голым местам Ванюшку...

– Сволочь! Все, решено – трясем яблоню нынче же ночью. – У Фильки глаза горели гневом.

– А если... – несмело подал голос Ленька.

– Трусишь? – Филька-атаман в упор смотрел на своего друга.

– Не особо, но...

– Можешь не ходить со мной! – отрезал атаман.

– Куда же я без тебя. Подыхать, так с музыкой, – невесело усмехнулся Ленька.

– Только без сомнений. Засомневался, считай, поймают... Надо все точно продумать. Так просто лезть на рожон – дураков нет. Разузнал что-нибудь?

– В шалаше ночует Глеб. Рядом кобель на цепи. На ночь он его спускает.

– Да-а... – почесал затылок Филька. Потом, оживившись, спросил: – У вас чувал целый?

– Какой?

– Ну тот, в каком мать хмель хоронит.

– Кажись, в амбаре, только в дырах весь.

– Найди крепкие суровые нитки – и к темноте чтоб был мешок в порядке.

– Сделаю.

На землю спустились ранние южные сумерки. Хутор, угомонившись, отходил ко сну. Тишину нарушали лишь птичьи голоса, с хлебного поля перепела призывали: «Спать пора... Спать пора...»

Кажется, только Филька и Ленька ничего и никого не слышали. Затаив дыхание, они лежали под плетнем сада Кушнарева. С нетерпением ждали, когда он обойдет сад и уляжется в шалаше.

Вот под его тяжелыми шагами что-то громко хрустнуло. Филька тотчас шепнул:

– Яблоко раздавил... О, теперь пойдет к шалашу... Точно... Слышь, соломой шуршит, укладывается...

– Да-то, устал небось за день – время как раз передохнуть.

– Пожалел заразу... Интересно, где он кнут держит?

– Нынче он ему не понадобится.

– Ты думаешь?

– Уверен... Пора... Как договорились...

– Рванули!

Хрястнули колья плетня – и ребята уже были в саду. Быстро кинулись к шалашу, наверное, что-то придумали новое. Обычно они старались как можно дальше его обходить. А тут все делают наоборот... Кобель закружился на цепи, поднял яростный лай.

Глеб Иванович заворошился в шалаше.

Ребята, добежав до шалаша, над выходом из него растопырили горловину огромного чувала. Она как бы служила продолжением темени шалаша. Попадется ли на эту удочку Глеб Иванович?

– Растопыривай шире!.. – тревожно зашептал Филька.

– Он уже полез в чувал!.. – обрадованно отозвался Ленька.

– Хорош! Есть!.. Концы чувала из рук уползают...

– Валяй!.. Утаптывай по всему чувалу!.. Завязывай!.. Садись на него и держи...

Глеб Иванович то ли от неожиданности, то ли от испуга, можно сказать, совсем не сопротивлялся и дал возможность изловить себя таким простым способом.

Филька уже был на яблоне и тряс ее. Яблоки гулко падали на землю, словно вдали вскачь неслась бричка по кочковатой дороге.

Кобель захлебывался от лая.

Ленька вдруг заорал:

– Ой!

– Ты чего? – крикнул Филька.

– Он, зараза, сквозь мешок грызанул за... энто место...

– Не подставляй... Давай сюда!.. Собирай яблоки – в айда!

И тут послышался рев Глеба Ивановича:

– Караул!.. Грабят!.. На помощь!.. – Потом он страшно заматерился и начал грозить расправой с невидимыми разбойниками.

Хутор вдруг взбудоражился, казаки начали выскакивать из куреней на помощь Глебу Ивановичу.

Тут же хрястнули плетни, послышался топот босых ног по дороге, и все стихло. Лишь визжал от возмущения кобель и преданно терся взъерошенной шерстью о чувал, в котором бился его хозяин. Наконец он прорвал дыру, освободился из плена и начал потихоньку чертыхаться и ощупывать на своем теле ушибленные места.

Бежавшие казаки, будто спотыкаясь о тишину, останавливались, прислушивались и нехотя разбредались по своим куреням. Они уже догадывались, что кто-то над кем-то зло подшутил или по бедовой отваге залез в чужой сад и поднял этот невсамделишный тарарам.

12

Запыхавшись, Филька и Ленька остановились возле глухой левады.

– Побежим дальше или тут будем есть яблоки?

– Луна как по заказу поднимается, скоро видно будет как на ладошке. В случае чего успеем драпануть.

– Ты думаешь, Глеб погонится? Да он теперь только к памяти начинает приходить. Лови нас – ветра в поле. Тогда узнают все, что его в мешок засунули. Позор. Не-е, он это будет переживать в одиночку.

– На худой конец, на пару с Трезором.

– Здорово! Сообща можно и черта узлом завязать.

Балагуря, ребята уселись на траву и начали из штанов вытаскивать концы суровых рубах – оттуда посыпались яблоки.

Филька откусил яблоко и с разинутым ртом уставился в гущину зарослей. Оттуда вышел человек... без головы. И весь как есть... голый... Лунный свет облил эту странную до ужаса фигуру, и она двинулась к ребятам. Но несмело, неуверенно... Ступила ногой в одну сторону... в другую... Остановилась.

– Глянь... – Филька толкнул Леньку.

– Что ото?

– Не знаю.

Вдруг послышался слабый женский голос:

– Помогите...

– Бабий голос, – определил Ленька.

– Я без тебя слышу, что бабий... – Филька на животе подполз ближе к этой таинственной фигуре и глазам своим не поверил. От охватившего волнения уткнулся головой в землю.

– Ну, чего там?

– Ты что, сам ослеп!.. – разозлился Филька. За нарочитой резкостью он пытался унять вдруг возникшую дрожь в теле, и еще сам не понимал или не осознавал, что на него тотчас навалилось – страх, стыд или запретное желание?..

– Что будем делать?

– Откуда я знаю... – Филька не поднимал головы, боясь взглянуть в сторону бабы. Он знал, что если девушка, не дожидаясь замужества, гуляет с казаками, ее уводят в пустынное место, насилуют по очереди, потом избивают, затыкают рот тряпкой, руки связывают назад, поднимают подол юбки вместе с нижней рубахой и завязывают все это над головой. Под свист и улюлюканье, чтобы все видели и слышали, толкали ее вперед, мол, иди, куда хочешь... Идет она, оскверненная, не зная куда, не имея возможности позвать на помощь. Может сорваться в колодец или разбиться насмерть, упав с обрыва в реку...

Опозоренную, ее никто уж никогда не возьмет замуж. И до самой могилы будут отворачиваться с отвращением и показывать пальцем – ей подол на голове завязывали, – поучая этим жестоким примером подрастающих казачек.

И никто не отвечал за такое поругание, наоборот, позорным считалось помочь казачке, попавшей в беду. Скажут, так ей и надо, потаскухе. Не будет блудить!.. А казаки, совершившие это злодеяние, под хохот своих дружков будут на игрищах рассказывать, бахвалясь, как они ловко проучили ее, один, мол, вызвал на свидание, а второй вроде непрошеным явился, поспорили для порядку и помирились между собой, а ей – наука!..

Женщина-казачка... Мать... Ее ценили. Боготворили. Но если жена-казачка убегала от своего нелюбимого мужа-казака, то ее ловили и пригоняли обратно. Как приблудную скотиняку, на веревке от хутора к хутору сидельцы вели ее. Дома казак привязывал ее, как бешеную собаку, к столбу и начинал истязать. До полусмерти избивал и, если она оставалась живой, обращался потом как с животиной или еще хуже: захочет – помилует, захочет – ногой пнет.

Слышал Филька, что бабы-казачки ждали избавления от гнета казаков. Но кто эту свободу принесет – никто не знал... Единственное пока упование было на Господа Бога... А нравы в казачьей среде, на вольном, Тихом Дону по-прежнему оставались дикими.

Филька, кажется, впервые по-взрослому задумался над подневольной жизнью женщины-казачки. И жалко их ему стало, и в голове забилась мучительная мысль, что же делать? Где искать выход? Призвать сволочей к порядку? Через кого это сделать? Как? К кому идти жаловаться? Или самому ловить этих выродков и бить?.. Бить без пощады и не давать реветь...

– Как помочь ей? – Филька кивнул в сторону обнаженной девушки, которая стояла на лунной поляне.

– Давай лучше смотаемся, будто мы ничего не видели и ничего не знаем...

Не успел Ленька договорить, как над его ухом раздался треск, будто переломили колышек в плетне – это Филька влепил ему пощечину.

– Сдурел?.. – Ленька схватился за щеку.

– Не подличай!

– 3-зараза!

– Можешь серчать... Но если хочешь быть другом – запомни эту оплеуху... Кинешься драться?.. Или будешь помогать человеку в беде?

– Бешеный!.. Сказать нельзя...

– А ты гутарь, да знай чего... Давай думать, как освободить ее...

– Пойдем развяжем узлы, и все, – Ленька поднялся и шагнул на освещенную поляну.

– Стой! – Филька потянул его назад. – Нельзя показываться. Те, кто завязал ей подол, или близко где-нибудь тут сидят и глядят, что она будет делать...

– Зверье.

– Ну... Или ушли, а перед рассветом придут, чтобы вывести ее на позор.

– Ну так что?

– А то, что если они тут, то как только увидят нас – поломают нам ребра, и мы ничем ей не поможем.

– Вообще-то верно. Но что же делать?

– Голосом подозвать ее к нашим кустам. Тут мы ее в темень заведем и развяжем узел.

– Давай.

Филька поднял голову и увидел облитую лунным светом смуглую фигуру девушки. Она неуверенно поднимала ногу, пробовала на ощупь вокруг себя землю. Шагнув, споткнулась и упала на колени. С трудом поднялась и, всхлипывая, тихонько позвала:

– Люди добрые... Помогите...

– Иди сюда... – позвал ее Филька. Ему казалось, что он громко позвал, а на самом деле только Ленька услышал какое-то шипение. К нему опять возвращалось непонятное состояние – смутное желание запретного и стыд. В голове позванивало, губы сохли, становились толстыми и непослушными, а изо рта только какой-то хрип вырывался.

– Чего ты хрипишь? Голос, что ли, сел?

– Позови ты... – попросил Филька Леньку.

– Иди сюда.

Девушка замерла. Прислушалась.

– Не бойся, иди к нам, прямо на голос иди. Девушка, ощупывая землю, ступнула к ребятам. Еще ступнула. Еще...

– Иди, иди... – Ленька протянул руку и достал до ее одежды на голове. – Вот сюда, в тень...

– Ой... Ой, маманюшка, ты моя родная... – девушка навзрыд всхлипывала. – Вы тоже зачнете измываться?..

Никто из ребят ничего не ответил, только какое-то мгновение они остолбенело глядели на обнаженное девичье тело и теряли рассудок... Потом первым пришедший в себя Филька сказал девушке:

– П-при-пригни голову... – Но сам с места не сдвинулся. Ноги стали тяжелыми, вялыми. Лицо горело. Срам... Как это подойти к голой девушке?.. Куда ни шло, когда он подсматривал сквозь заросли талов за купающимися девчатами. Но тогда любопытство брало верх по своей охоте и острота тайного желания не считалась стыдной, потому что была далека от превращения в физическое действо, да и девчата близко не подпускали к себе. Сейчас же, вот так прямо перед тобою стоит обнаженная... Поневоле оробеешь и не будешь знать, что делать... Можно же ведь прямо сейчас кинуться на нее, так же обнажив себя... Как волк на легкую добычу, и насытиться... Но где найти силы, чтобы погасить огонь в костре, когда ты не от лукавого, который всегда делает человека падшим. Где найти силы, чтобы погасить огонь в костре, когда ты не можешь шевельнуть ни одним членом... А надо встать, подойти к ней просто... так... и начинать развязывать над головой узлы. А их завязывали тонкими сыромятными ремнями... Развязывать... Это значит встать вровень с нею? Рядом. Может быть, даже коснуться ее... Может, даже случайно или невольно покачнешься.

– Ленька... Помоги же!.. – Филька заскрипел зубами.

Ребята тяжело сопели. Вытягивали руки далеко от себя, стараясь не прикоснуться к телу девушки. Филька нечаянно все-таки прикоснулся и, словно обжегшись, отскочил в сторону.

– Не получается... – прошептал Ленька и опустил руки.

– Ты ложись на траву... Может быть, так легче будет... – предложил Филька. – Ложись, – повторил он.

Девушка хотела что-то сказать... Видно, колебалась, потом опустилась на колени:

– А вы ничего не будете?..

– О-о!.. – кто-то из ребят застонал.

– Давай подержу голову, чтоб не ушиблась... – Филька подложил руку под голову девушки и опустил ее на траву.

Торопясь, ребята начали распутывать узлы. Но они снова и снова не поддавались. Тогда Филька вцепился в них зубами и начал ослаблять их. Когда был развязан весь узел, он сказал Леньке:

– Отвернись... Пускай юбки опустит...

– Как же я их опущу – у меня же руки связаны.

– А черт! Повернись на живот...

Развязали руки, но девушка не торопилась одергивать юбки. Она медленно свела руки вместе и начала шевелить онемевшими пальцами. Потом опустила юбки. Уткнулась лицом в землю и заскулила – тихо и жалостливо.

– Не реви. Услышит кто-нибудь, – Ленька огляделся вокруг. Если кто узнает, что казачата у бабы вроде повитухи были – засмеют. Будут преподносить этот случай со всякими добавлениями, от которых не будешь знать, куда деваться.

– Мне уж теперь все равно...

– Тебе-то... Чего ревешь?

– Больно... Все тело побито. И там... болит. Они какую-то порчу делали... там... Помогите...

У Фильки перехватило дыхание. Он сидел весь воспаленный, злой и тяжелый. Потом рывком вскочил на ноги:

– Ну, как мы это... сделаем?..

– Там... что-то... Они... туда... чего-то запихнули...

– Тебя как зовут?

– Ксюша... Неужто не узнали?..

– Ты – Ксюша? – удивился Филька.

Она ничего не ответила. Ухватилась руками за низ живота и перекатывалась с одного бока на другой. Душераздирающе стонала.

Ксюша... Лицо черное, в синяках. За нею многие казаки бегали... На прогоне она громче всех смеялась и, кажется, никогда не могла наиграться в горелки.

Однажды, когда Филька был совсем еще пацаненком, мать подменила его у стада телят, а он, счастливый, побежал на прогон поиграть. Ксюша почему-то заприметила его, схватила за руки и, смеясь, держала вырывающегося Фильку: «Ах ты, чертенок, в кого же ты такой хорошенький уродился. Дай я тебя поцелую...» – приговаривала она тогда.

Помнит ли она про тот давний случай? Неужели это та красивая Ксюша теперь лежит возле него и от мучительной боли катается по траве? Опозоренная. Поруганная.

– Ксюша, может, за твоей матерью сбегать? – предложил Филька.

– Что ты!.. – испугалась девушка. – Она ж меня своими руками задушит! Она думает, что ко мне ни один казак не притронулся... Маманюшка моя, родимая... О-о... О-е-ей...

– Что же делать? Парашку позвать?

– Она же вмиг растрезвонит по всему хутору.

– Будто не узнают?.. На одном конце хутора чихнут, а на другом отвечают: «На здоровье...».

– Филя, попроси свою мать, тетю Марию.

– Как же я маме скажу?.. Стыдно... Ленька, сходи ты...

– Ладно, – буркнул Ленька.

Вскоре послышался шорох раздвигаемых веток, и на поляне появилась Мария, мать Фильки. Ленька остановился и показал ей, куда идти.

Филька быстро шагнул за ствол вербы, бросив взгляд на рассыпанные яблоки, матово поблескивающие в траве... Послышался крик Ксюши, потом все затихло.

Филька вышел из левады и, прислушиваясь, остановился. Оттуда доносился слабый стон. Потом он начал постепенно удаляться и вскоре совсем умолк. Стало слышно, как с ближнего пшеничного поля перепела призывали: «Спать пора... Спать пора...»

Филька, скованный тишиной и таинственными перепелиными сигналами, непрерывно идущими в теплую лунную ночь, не выдержал первозданной, но, как ему показалось, обманчивой благостности и, не дожидаясь, когда кто-то взорвет ее, сам вдруг ломанулся через чащобы левадных зарослей, словно ища свою дорогу – молодую, радостную и буйную, как весенний гром, первородно-голый и очищающий.

Филька выскочил на дорогу. Не расстававшийся с пастушеским кнутом, распрямил его и, размахнувшись, хлопнул – в сторожкой тишине ружейным залпом прогремело по спящим левадам... Не знал Филька, что в то синеокое время он как бы невольно предугадал свою судьбу – всю жизнь стрелял по чужим мишеням и в конце концов сам стал мишенью. На этот раз, может бить, смертельной?.. Может быть, потому, что молния метит высокое дерево?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.