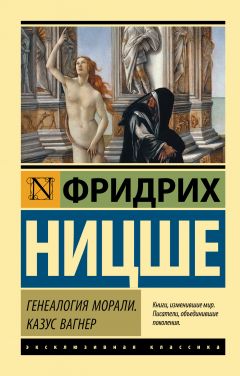

Текст книги "Генеалогия морали. Казус Вагнер"

Автор книги: Фридрих Ницше

Жанр: Философия, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)

Разве такого рода работа направлена, собственно говоря, против аскетического идеала?

Неужели и вправду можно еще серьезно полагать (как это долгое время воображали себе теологи), что, например, кантовская победа над богословскою догматикой понятий («Бог», «душа», «свобода», «бессмертие») нанесла урон этому идеалу? При этом мы оставляем до поры до времени в стороне вопрос о том, имел ли вообще что-нибудь подобное в виду сам Кант. Несомненно, что всякого рода трансценденталисты остались после Канта в выигрыше – они эмансипировались от теологов: какое счастье! – он указал им ту лазейку, которая позволила им уже самостоятельно и с соблюдением наилучших научных приличий следовать «желаниям своего сердца». Точно так же, можно ли теперь иметь что-нибудь против агностиков, когда они, в качестве почитателей неизвестного и таинственного самого по себе, обожают теперь как Бога сам вопросительный знак? Ксавье Дудан (Doudan) говорит как-то о ravages[68]68

Опустошениях (фр.).

[Закрыть], которые причиняет l’habitude d’admirer l’inintelligible au lieu de rester tout simplement dans l’inconnu[69]69

Привычка относиться с почтительным удивлением к непостижимому, вместо того чтобы попросту оставаться при неизвестности (фр.).

[Закрыть]. Он полагает, что древние сумели бы отделаться от нее. Если предположить, что все, что «познается» человеком, не удовлетворяет его желаниям и даже противоречит им и заставляет его содрогаться, то такая божественная увертка открывается перед ним, когда он получает право вину за это искать не в «желании», а в «познании»!.. Нет познания – стало быть, есть Бог; какая новая elegantia syllogismi![70]70

Изысканность силлогизма (лат.).

[Закрыть] Какой триумф аскетического идеала!

26

Или, может быть, во всей нашей современной исторической науке обнаружилась большая уверенность в идеале, большая уверенность в жизни? Ее благороднейшее притязание в настоящее время заключается в том, чтобы быть зеркалом; она отклоняет всякую телеологию: она не хочет больше ничего «доказывать»; она отказывается играть роль судьи, и в этом проявляется ее хороший вкус, она так же мало утверждает, как и отрицает, она констатирует, она «описывает»… Все это в высокой степени аскетично; но в то же время это в высшей степени нигилистично, не нужно обманывать себя на этот счет!

Тут можно увидеть печальный, суровый, но решительный взгляд – глаз высматривающий, как высматривает оставшийся одиноким полярный мореплаватель (может быть, для того, чтобы не заглянуть внутрь самого себя? или чтобы не оглянуться назад?..). Здесь снег, здесь жизнь онемела; последние вороны, карканье которых еще слышно здесь, называются: «К чему?», «Напрасно!», «Nada»![71]71

«Ничего» (порт.).

[Закрыть] – здесь не растет и не вызревает ничего, кроме разве петербургской метаполитики и толстовского «сострадания».

Что же касается другого рода историков, разновидности, может быть, еще «более современной», похотливой и сладострастной, кокетничающей столько же с жизнью, сколько и с аскетическим идеалом, разновидности, употребляющей слово «артист», точно перчатки, и законтрактовавшей для себя в настоящее время в исключительную аренду хвалу за созерцательность, то могу лишь воскликнуть: о, какую тоску хотя бы по аскетам и зимним ландшафтам возбуждают эти сладкие остроумцы! Нет! Черт бы побрал эти «созерцательные» натуры! С какой радостью предпочту я бродить с историческими нигилистами хотя бы в самом мрачном, сером, холодном тумане! И даже если на то пошло, если можно выбирать, то я остановился бы скорее уж на каком-нибудь, собственно говоря, совсем неисторическом, противоисторическом Дюринге, тоном речей которого начинает упиваться в теперешней Германии пока еще робкая, еще не дерзающая заявиться специя «прекрасных душ» – species anarchistica из среды образованного пролетариата.

Во сто раз хуже «созерцательные» историки – я даже не знаю, что могло бы вызвать большее отвращение, чем такое «объективное» седалище, чем такой раздушенный похотливец, посягающий на историю, полупоп, полусатир, parfum Ренан! Уже один высокий фальцет его одобрения выдает, чего у него не хватает, где у него не хватает, где применила в этом случае парка – увы! – со слишком большим хирургическим искусством – свои жестокие ножницы! Пусть сохраняет свое терпение тот, кто ничего не теряет от этого, – меня же в ярость приводит такой вид, такие «созерцатели» ожесточают меня против «зрелища», и даже более чем зрелища (самой истории, поймите меня!). Помимо моей воли появляются у меня при этом анакреоновские причуды. Природа, давшая быку рога, а льву пасть с острыми клыками, дала мне ногу. Для чего же дала она мне ее?.. Для того чтобы топтать, клянусь святым Анакреоном! А не только для бегства; для того чтобы растаптывать гнилые седалища, трусливую созерцательность, похотливое евнушество перед историей, кокетничанье с аскетическими идеалами, облекающееся в тогу справедливости тартюфство импотентности!

Глубочайшее почтение аскетическому идеалу, поскольку он честен! Насколько он верит в себя и не фокусничает! Но терпеть не могу я всех этих кокетливых клопов, страдающих ненасытным честолюбием вонять бесконечностью до такой степени, что в конце концов бесконечность начинает вонять клопами; не люблю я гробов повапленных, притворяющихся живыми; не люблю усталых и изношенных, когда они окутываются в мудрость и глядят «объективно»; не люблю выряженных героями агитаторов, напяливающих волшебную шапочку идеала на свои головы – головы соломенных чучел; не выношу честолюбивых художников, которым бы хотелось слыть аскетами и жрецами, когда они, в сущности, всего лишь трагические шуты, Петрушки; не выношу также и этих новейших спекулянтов идеализма – антисемитов, которые в настоящее время с христианско-арийской добропорядочностью закатывают глаза и стараются взбудоражить все носорожьи элементы народа превышающим меру всякого терпения злоупотреблением самым дешевым агитационным средством – моральной позой. В нынешней Германии пользуется успехом всякого рода умственное шарлатанство. Это зависит от уже ощутимого умственного оскудения немецкого народа, которого отрицать прямо-таки невозможно. Причину этого оскудения я ищу в слишком исключительном питании газетами, политикой, пивом и вагнеровской музыкой, прибавив к этому, конечно, и предпосылки такой диеты: сначала национальную узость и тщеславие, сильный, но узкий принцип: «Германия, Германия превыше всего», – а затем paralysis agitans[72]72

Возбуждающий паралич (лат.), болезнь Паркинсона.

[Закрыть] «современных идей». Европа в настоящее время богата возбуждающими средствами, она их изобретает прежде всего – по-видимому, она более всего нуждается в возбуждающих средствах и алкоголе: отсюда чудовищное подделывание идеалов, этого самого крепкого алкоголя для духа, отсюда и скверно пахнущий, пролганный, псевдоалкогольный воздух повсюду. Хотелось бы мне знать, сколько грузов кораблей поддельного идеализма, костюмов для героев и трескучей жести звонких слов, сколько тонн подсахаренного спиртного сострадания (фирмы: la religion de la souffrance[73]73

Религии сострадания (фр.).

[Закрыть]), сколько ходулей «благородного негодования» для помощи духовно плосконогим и сколько, наконец, комедиантов христианско-морального идеала пришлось бы вывести из современной Европы, чтобы хоть немножко прочистить ее воздух… Очевидно, для этого перепроизводства открывается возможность новых рынков, новых «гешефтов» с маленькими идолами идеалов и соответствующими «идеалистами» в придачу – только не пропустите этого тонкого намека! У кого хватит на это мужества? В наших руках «идеализировать» всю землю!.. Но что я говорю о мужестве: для этого нужно ведь только одно, именно рука, не стесняющаяся бить, не желающая промаха рука…

27

Довольно! Довольно! Оставим эти курьезы и замысловатости современнейшего духа, над которыми можно столько же смеяться, сколько и досадовать. Как раз наша проблема может обойтись и без них, проблема значения аскетического идеала – что ей до вчерашнего и до сегодняшнего дня! Более основательное и строгое исследование этих предметов я дам в другой связи (под заглавием «К истории европейского нигилизма»; укажу на подготовляемое мною сочинение «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей»). Здесь мне важно только указать, что в наиболее духовной области у аскетического идеала покамест есть только один род действительных врагов и вредителей: это комедианты этого идеала, потому что они возбуждают подозрения.

Везде же, где идет суровая, могучая работа духа, работа всерьез, без фальши, там он обходится без этого идеала – популярное название этого воздержания есть «атеизм». За исключением его стремлений к истине. Но это стремление, этот остаток идеала является, поверьте мне в этом, самим этим идеалом в его наиболее строгой, наиболее духовной, совершенно эзотерической, совершенно освобожденной от всякой поверхности формулировке, является, стало быть, не столько остатком, сколько ядром этого идеала. Безусловный честный атеизм (а его воздухом только и дышим мы, наиболее одухотворенные люди этой эпохи), следовательно, не находится в противоречии с этим идеалом, как это, по-видимому, кажется; он является лишь одной из последних фаз его развития, одной из его заключительных форм во внутренней его последовательности – он является внушающей благоговение катастрофой двухтысячелетнего воспитания в стремлении к истине, в конце концов восстающей против лжи, заключенной в вере в Бога.

(Совершенно независимо от этого происходило – и потому доказывает кое-что – точно такое же развитие в Индии; тот же самый идеал, приводящий неизбежно к такому же выводу; решающий пункт здесь достигнут за пять столетий до европейской эры Буддой, точнее, уже философией санхья, которая затем была популяризирована и превращена в религию Буддой.)

Что, собственно говоря, – если поставить вопрос в самой строгой форме – победило христианского Бога? Ответ на это дан в «Веселой науке»: «Сама христианская нравственность, все строже и строже понимавшееся понятие правдивости, исповедальная тонкость христианской совести, переведенная и сублимированная в научную совесть, в интеллектуальную опрятность во что бы то ни стало. Взгляд на природу как на доказательство благости и попечительности Бога; истолкование истории в смысле постоянного свидетельства нравственного миропорядка и нравственных конечных целей Божественного разума; истолкование собственных переживаний – как это довольно долго делалось благочестивыми людьми – в смысле продуманных Провидением и посылаемых им ради спасения души человека указаний и предупреждений, – все это теперь уже кончилось, против всего этого уже восстает совесть, все это для всякой более тонкой совести представляется уже неприличным, нечестным, ложью, феминизмом, слабостью, трусостью. И если чем-нибудь, то именно этой строгостью нашей совести мы и являемся добрыми европейцами, наследниками самого продолжительного и самого мужественного самопреодоления Европы…»

Все великие вещи погибают сами собою благодаря какому-нибудь акту самоуничтожения: такова воля закона жизни, закона необходимого «самопреодоления» сущности жизни – всегда раздается, в конце концов, и по адресу самого законодателя призыв: patere legem, quam ipse tulistil![74]74

Подчинись закону, который ты сам издал (лат.).

[Закрыть] Таким же образом погибло и христианство как догмат от руки своей собственной нравственности; такая же предстоит теперь погибель христианству как нравственности, – мы стоим на пороге этого события. Сделав один за другим свои выводы, христианская правдивость делает, наконец, свой сильнейший вывод, свой вывод против себя самой; но это происходит, когда она ставит вопрос: что означает стремление воли к истине?

И здесь я снова касаюсь моей проблемы, нашей проблемы, мои неизвестные друзья (потому что мне до сих пор не известен ни один друг); какой смысл имело бы все наше бытие, если не тот, как чтобы в нас пришло к сознанию своей проблемы это стремление воли к истине? На этом самосознании воли к истине отныне погибает – в этом нет никакого сомнения – нравственность: великая драма в ста действиях, зрелище, от которого еще будет на ближайших лет двести помилована Европа, ужаснейшая драма с наиболее сомнительным исходом, но, может быть, изо всех драм и наиболее чреватая надеждами…

28

Если отвлечься от аскетического идеала, то человек-животное до сих пор не имело никакого смысла. Существование его на земле не имело никакой цели; «к чему вообще живет человек?» – было вопросом без ответа, не хватало воли для человека и для земли; за каждой великой судьбою человеческой звучало рефреном (повторяющимся напевом) еще более великое: «Напрасно!» И в этом именно значение аскетического идеала: он указывал, что чего-то не хватало, что человека окружал чудовищный пробел, – он не умел сам себе дать оправдание, объяснение, утверждение, он страдал проблемой своего смысла.

Страдал он и другими болезнями, болезненным животным он главным образом и был: но проблемой его было не само страдание, а то, что не было ответа на крик вопроса: «к чему страдать?». Человек, самое храброе и наиболее привычное к страданию животное, не отрицает страдания самого по себе; он хочет его, он даже ищет его, но только при условии, чтобы ему указали смысл его, указали, к чему страдать. Не страдание, а бессмысленность его было проклятием, до сих пор тяготевшим над человечеством, а аскетический идеал предложил ему некоторый смысл. До сих пор это был единственный смысл, какой-никакой смысл лучше полного отсутствия его, аскетический идеал был во всех отношениях «faute de mieux» par excellence[75]75

«За неимением лучшего» по преимуществу (лат.).

[Закрыть] больше чем что-либо другое до сих пор.

В нем истолковывалось страдание; казалась заполненною огромная пустота; захлопывалась дверь перед всяким самоубийственным нигилизмом. Истолкование это, несомненно, принесло с собой новое страдание, более глубокое, более сокровенное, более ядовитое, более вгрызающееся в корни жизни: оно ввело всякое страдание в перспективу вины… Но, несмотря на все это, человек был этим спасен, он обрел смысл жизни, отныне он перестал уже быть листком, подхваченным ветром, игралищем бессмысленности, «бессмыслия», отныне он получил возможность хотеть чего-нибудь – на первых порах безразлично, куда, к чему и для чего он хотел; важно то, что сама воля была спасена.

Невозможно, конечно, скрыть, что, собственно, выражается всем этим хотением, получившим свое направление от аскетического идеала: эта ненависть к человеческому, и еще более к животному, и еще более к вещественному, это отвращение к чувствам и к самому разуму, этот страх перед счастьем и красотой, это страстное стремление уйти прочь от всего кажущегося, перемен, становления, смерти, желаний и самих стремлений – все это означает, осмелимся понять это, – стремление воли в Ничто, отвращение к жизни, восстание против самых основных предпосылок жизни, но это есть и остается волей!.. И чтобы сказать еще раз в заключение то, что я уже говорил в начале: человек предпочитает хотеть Ничто, чем ничего не хотеть…

Казус Вагнер

Предисловие

Я делаю себе маленькое облегчение. Это не просто чистая злоба, если в этом сочинении я хвалю Бизе за счет Вагнера. Под прикрытием многих шуток я говорю о деле, которым шутить нельзя. Повернуться спиной к Вагнеру было для меня чем-то роковым; снова полюбить что-нибудь после этого – победой. Никто, быть может, не сросся в более опасной степени с вагнерианством, никто упорнее не защищался от него, никто не радовался больше, что освободился от него. Длинная история! – Угодно, чтобы я сформулировал ее одним словом? – Если бы я был моралистом, кто знает, как назвал бы я ее! Быть может, самопреодолением. – Но философ не любит моралистов… Он не любит также красивых слов…

Чего требует философ от себя прежде всего и в конце концов? Победить в себе свое время, стать «безвременным». С чем, стало быть, приходится ему вести самую упорную борьбу? С тем, в чем именно он является сыном своего времени. Ладно! Я так же, как и Вагнер, сын этого времени, хочу сказать decadent: только я понял это, только я защищался от этого. Философ во мне защищался от этого.

Во что я глубже всего погрузился, так это действительно в проблему decadence, – у меня были основания для этого. «Добро и зло» – только вариант этой проблемы. Если присмотришься к признакам упадка, то поймешь также и мораль – поймешь, что скрывается за ее священнейшими именами и оценками: оскудевшая жизнь, воля к концу, великая усталость. Мораль отрицает жизнь… Для такой задачи мне была необходима самодисциплина: восстать против всего больного во мне, включая сюда Вагнера, включая сюда Шопенгауэра, включая сюда всю современную «человечность». – Глубокое отчуждение, охлаждение, отрезвление от всего временного, сообразного с духом времени: и, как высшее желание, око Заратустры, око, озирающее из страшной дали весь факт «человек» – видящее его под собою… Для такой цели – какая жертва была бы несоответственной? какое «самопреодоление»! какое «самоотречение»!

Высшее, что я изведал в жизни, было выздоровление. Вагнер принадлежит лишь к числу моих болезней.

Не то чтобы я хотел быть неблагодарным по отношению к этой болезни. Если этим сочинением я поддерживаю положение, что Вагнер вреден, то я хочу ничуть не менее поддержать и другое: кому он, несмотря на это, необходим – философу. В других случаях, пожалуй, и можно обойтись без Вагнера: но философ не волен не нуждаться в нем. Он должен быть нечистой совестью своего времени – для этого он должен наилучшим образом знать его. Но где же найдет он для лабиринта современной души более посвященного проводника, более красноречивого знатока душ, чем Вагнер? В лице Вагнера современность говорит своим интимнейшим языком: она не скрывает ни своего добра, ни своего зла, она потеряла всякий стыд перед собою. И обратно: мы почти подведем итог ценности современного, если ясно поймем добро и зло у Вагнера. – Я вполне понимаю, если нынче музыкант говорит: «я ненавижу Вагнера, но не выношу более никакой другой музыки». Но я понял бы также и философа, который объявил бы: «Вагнер резюмирует современность. Ничего не поделаешь, надо сначала быть вагнерианцем…»

Туринское письмо в мае 1888 г

1

Я слышал вчера – поверите ли – в двадцатый раз шедевр Бизе. Я снова вытерпел до конца с кротким благоговением, я снова не убежал. Эта победа над моим нетерпением поражает меня. Как совершенствует такое творение! Становишься сам при этом «шедевром». – И действительно, каждый раз, когда я слушал «Кармен», я казался себе более философом, лучшим философом, чем кажусь себе в другое время: ставшим таким долготерпеливым, таким счастливым, таким индусом, таким оседлым… Пять часов сидения: первый этап к святости! – Смею ли я сказать, что оркестровка Бизе почти единственная, которую я еще выношу? Та, другая оркестровка, которая теперь в чести, вагнеровская, – зверская, искусственная и «невинная» в одно и то же время, и говорящая этим сразу трем чувствам современной души, – как вредна для меня она! Я называю ее сирокко. Неприятный пот прошибает меня. Моей хорошей погоде настает конец.

Эта музыка кажется мне совершенной. Она приближается легко, гибко, с учтивостью. Она любезна, она не вгоняет в пот. «Хорошее легко, все божественное ходит нежными стопами» – первое положение моей эстетики. Эта музыка зла, утонченна, фаталистична – она остается при этом популярной, она обладает утонченностью расы, а не отдельной личности. Она богата. Она точна. Она строит, организует, заканчивает – этим она представляет собою контраст полипу в музыке, «бесконечной мелодии». Слышали ли когда-нибудь более скорбный трагический тон на сцене? А как он достигается! Без гримас! Без фабрикации фальшивых монет! Без лжи высокого стиля! – Наконец, эта музыка считает слушателя интеллигентным, даже музыкантом, – она и в этом является контрастом Вагнеру, который, как бы то ни было, во всяком случае был невежливейшим гением в мире (Вагнер относится к нам как если бы он говорит нам одно и то же до тех пор, пока не придем в отчаяние – пока не поверим этому).

Повторяю: я становлюсь лучшим человеком, когда со мной говорит этот Бизе. Также и лучшим музыкантом, лучшим слушателем. Можно ли вообще слушать еще лучше? – Я зарываюсь моими ушами еще и под эту музыку, я слышу ее причину. Мне чудится, что я переживаю ее возникновение – я дрожу от опасностей, сопровождающих какой-нибудь смелый шаг, я восхищаюсь счастливыми местами, в которых Бизе неповинен. – И странно! в сущности я не думаю об этом или не знаю, как усиленно думаю об этом. Ибо совсем иные мысли проносятся в это время в моей голове… Заметили ли, что музыка делает свободным ум? Дает крылья мысли? Что становишься тем более философом, чем более становишься музыкантом? – Серое небо абстракции как бы бороздят молнии; свет достаточно силен для всего филигранного в вещах; великие проблемы близки к постижению; мир, озираемый как бы с горы. – Я определил только что философский пафос. – И неожиданно ко мне на колени падают ответы, маленький град из льда и мудрости, из решенных проблем… Где я? – Бизе делает меня плодовитым. Все хорошее делает меня плодовитым. У меня нет другой благодарности, у меня нет также другого доказательства для того, что хороню.

2

Также и это творение спасает; не один Вагнер является «спасителем». Тут прощаешься с сырым Севером, со всеми испарениями вагнеровского идеала. Уже действие освобождает от этого. Оно получило от Мериме логику в страсти, кратчайшую линию, суровую необходимость; у него есть прежде всего то, что принадлежит к жаркому поясу, – сухость воздуха, limpidezza[77]77

Прозрачность (ит.).

[Закрыть] в воздухе. Тут во всех отношениях изменен климат. Тут говорит другая чувственность, другая чувствительность, другая веселость. Эта музыка весела, но не французской или немецкой веселостью. Ее веселость африканская, над нею тяготеет рок, ее счастье коротко, внезапно, беспощадно. Я завидую Бизе в том, что у него было мужество на эту чувствительность, которая не нашла еще до сих пор своего языка в культурной музыке Европы, – на эту более южную, более смуглую, более загорелую чувствительность… Как благодетельно действуют на нас желтые закаты ее счастья! Мы выглядываем при этом наружу: видели ли мы гладь моря когда-либо более спокойной? – И как успокоительно действует на нас мавританский танец! Как насыщается, наконец, в его сладострастной меланхолии даже наша ненасытность! – Наконец, любовь, переведенная обратно на язык природы любовь! Не любовь «высшей девы»! Не сента-сентиментальность! А любовь как фатум, как фатальность, циничная, невинная, жестокая – и именно в этом природа! Любовь, по своим средствам являющаяся войною, по своей сущности смертельной ненавистью полов! – Я не знаю другого случая, где трагическая соль, составляющая сущность любви, выразилась бы так строго, отлилась бы в такую страшную формулу, как в последнем крике дона Хосе, которым оканчивается пьеса:

Да! я убил ее,

я – мою обожаемую Кармен!

– Такое понимание любви (единственное достойное философа) редко: оно выдвигает художественное произведение из тысячи других. Ибо в среднем художники поступают как все, даже хуже – они превратно понимают любовь. Не понял ее также и Вагнер. Они считают себя бескорыстными в любви, потому что хотят выгод для другого существа, часто наперекор собственным выгодам. Но взамен они хотят владеть этим другим существом… Даже Бог не является тут исключением. Он далек от того, чтобы думать: «что тебе до того, что я люблю тебя?» – он становится ужасен, если ему не платят взаимностью. L'amour – это изречение справедливо и для богов, и для людей – est de tous les sentiments le plus egoiste, et par consequent, lorsqu'il est blesse, le moins genereux[78]78

Любовь – это самое эгоистичное из всех чувств, и поэтому, когда она причиняет боль, она наименее щедра (фр.).

[Закрыть] (Б. Констан).

3

Вы видите уже, как значительно исправляет меня эта музыка? Il faut mediterraniser la musique[79]79

Надо заниматься музыкой (фр.).

[Закрыть] – я имею основания для этой формулы («По ту сторону добра и зла»). Возвращение к природе, здоровье, веселость, юность, добродетель! – И все же я был одним из испорченнейших вагнерианцев… Я был в состоянии относиться к Вагнеру серьезно… Ах, этот старый чародей! чего только он не проделывал перед нами! Первое, что предлагает нам его искусство, – это увеличительное стекло: смотришь в него – и не веришь глазам своим: все становится большим, даже Вагнер становится большим… Что за умная гремучая змея! Всю жизнь она трещала нам о «покорности», о «верности», о «чистоте»; восхваляя целомудрие, удалилась она из испорченного мира! – И мы поверили ей…

– Но вы меня не слушаете? Вы сами предпочитаете проблему Вагнера проблеме Бизе? Да и я не умаляю ее ценности, она имеет свое обаяние. Проблема спасения – даже достопочтенная проблема. Вагнер ни над чем так глубоко не задумывался, как над спасением: его опера есть опера спасения. У него всегда кто-нибудь хочет быть спасенным: то юнец, то девица, – это его проблема. – И как богато варьирует он свой лейтмотив! Какие удивительные, какие глубокомысленные отклонения! Кто, если не Вагнер, учил нас, что невинность спасает с особенной любовью интересных грешников? (случай в «Тангейзере»). Или что даже вечный жид спасется, станет оседлым, если женится? (случай в «Летучем голландце»). Или что старые падшие женщины предпочитают быть спасаемыми целомудренными юношами? (случай Кундри). Или что молодые истерички больше всего любят, чтобы их спасал их врач? (случай в «Лоэнгрине»). Или что красивые девушки больше всего любят, чтобы их спасал рыцарь-вагнерианец? (случай в «Мейстерзингерах»). Или что также и замужние женщины охотно приемлют спасение от рыцаря? (случай Изольды). Или что «старого Бога», скомпрометировавшего себя морально во всех отношениях, спасает вольнодумец и имморалист? (случай в «Кольце»). Подивитесь особенно этому последнему глубокомыслию! Понимаете вы его? Я – остерегаюсь понять его… Что из названных произведений можно извлечь еще и другие учения, это я охотнее стал бы доказывать, чем оспаривать. Что вагнеровский балет может довести до отчаяния – а также до добродетели! (еще раз «Тангейзер»). Что могут быть очень дурные последствия, если не ляжешь вовремя спать (еще раз «Лоэнгрин»). Что никогда не следует слишком точно знать, с кем, собственно, вступил в брак (в третий раз «Лоэнгрин»). – «Тристан и Изольда» прославляют совершенного супруга, у которого, в известном случае, есть только один вопрос: «Но почему вы не сказали мне этого раньше? Ничего нет проще этого!». Ответ:

Этого я не могу тебе сказать;

и о чем ты спрашиваешь,

этого ты никогда не можешь узнать.

«Лоэнгрин» содержит в себе торжественное предостережение от исследования и спрашивания. Вагнер защищает этим христианское понятие «ты должен и обязан верить». Знание есть преступление против высшего, против священнейшего… «Летучий голландец» проповедует возвышенное учение, что женщина привязывает и самого непостоянного – на языке Вагнера, «спасает». Тут мы позволим себе вопрос. Положим, что это правда; разве это является уже вместе с тем и желательным? – Что выйдет из «вечного жида», которого боготворит и привязывает к себе женщина? Он только перестанет быть вечным; он женится, он перестает уже интересовать нас. Переводя на язык действительности: опасность художников, гениев – а ведь это и есть «вечные жиды» – кроется в женщине: обожающие женщины являются их гибелью. Почти ни у кого нет достаточно характера, чтобы не быть погубленным – «спасенным»; когда он чувствует, что к нему относятся как к богу – он тотчас же опускается до женщины. Мужчина – трус перед всем Вечно-Женственным; это знают бабенки. – Во многих случаях женской любви, и, быть может, как раз в самых выдающихся, любовь есть лишь более тонкий паразитизм, внедрение себя в чужую душу, порою даже в чужую плоть – ах! всегда с какими большими расходами для «хозяина»!

Известна судьба Гёте в морально-кислой стародевичьей Германии. Он всегда казался немцам неприличным, он имел искренних поклонниц только среди евреек. Шиллер, «благородный» Шиллер, прожужжавший им уши высокими словами, – этот был им по сердцу. Что они ставили в упрек Гёте? «Гору Венеры»; и то, что он написал венецианские эпиграммы. Уже Клопшток читал ему нравоучение; было время, когда Гердер, говоря о Гёте, очень любил употреблять слово «Приап». Даже «Вильгельм Мейстер» считался лишь симптомом упадка, моральным «обнищанием». «Зверинец домашнего скота», «ничтожество» героя в нем раздражало, например, Нибура: он разражается в конце концов жалобой, которую мог бы пропеть Битерольф: «Ничто не производит более тягостного впечатления, чем если великий дух лишает себя крыльев и ищет своей виртуозности в чем-нибудь гораздо более низменном, отрекаясь от высшего…» Прежде же всего была возмущена высшая дева: все маленькие дворы, всякого рода «Вартбурги» в Германии открещивались от Гёте, от «нечистого духа» в Гёте. – Эту историю Вагнер положил на музыку. Он спасает Гёте, это понятно само собой; но так, что он вместе с тем благоразумно принимает сторону высшей девы. Гёте спасается: молитва спасает его, высшая дева влечет его ввысь…

– Что подумал бы Гёте о Вагнере? – Гёте раз задал себе вопрос, какова опасность, висящая над всеми романтиками: какова злополучная участь романтиков? Его ответ: «подавиться от отрыгания жвачки нравственных и религиозных абсурдов». Короче: «Парсифаль». – Философ прибавляет к этому ещё эпилог. Святость – быть может, последнее из высших ценностей, что еще видит толпа и женщина, горизонт идеала для всего, что от природы близоруко. Среди же философов, как и всякий горизонт, простое непонимание, как бы запирание ворот перед тем, где только начинается их мир – их опасность, их идеал, их желательность… Выражаясь учтивее: la philosophie ne suffit pas au grand nombre. Il lui faut la saintete[80]80

Философии недостаточно для многих. Им нужна святость (фр.).

[Закрыть].

4

– Я расскажу еще историю «Кольца». Оно относится сюда. Это тоже история спасения: только на этот раз обретает спасение сам Вагнер. – Вагнер половину своей жизни верил в революцию, как верил в нее только какой-нибудь француз. Он искал ее в рунических мифах, он полагал, что нашел в лице Зигфрида типичного революционера. – «Откуда происходят все бедствия в мире?» – спросил себя Вагнер. От «старых договоров» – ответил он, подобно всем идеологам революции. По-немецки: от обычаев, законов, моралей, учреждений, от всего того, на чем зиждется старый мир, старое общество. «Как устранить бедствия из мира? Как упразднить старое общество?» Лишь объявлением войны «договорам» (обычаю, морали). Это делает Зигфрид. Он начинает это делать рано, очень рано: уже его возникновение есть объявление войны морали – он рождается от прелюбодеяния, от кровосмешения… Не сага, а Вагнер является изобретателем этой радикальной черты: в этом пункте он поправил сагу… Зигфрид продолжает, как начал: он следует лишь первому импульсу, он переворачивает вверх дном все традиционное, всякое уважение, всякий страх. Что не нравится ему, то он повергает в прах. Он непочтительно ополчается на старых богов. Но главное предприятие его сводится к тому, чтобы эмансипировать женщину – «освободить Брунгильду»… Зигфрид и Брунгильда; таинство свободной любви; начало золотого века; сумерки богов старой морали – зло уничтожено… Корабль Вагнера долго бежал весело по этому пути. Нет сомнения, что Вагнер искал на нем свою высшую цель. – Что же случилось? Несчастье. Корабль наскочил на риф – Вагнер застрял. Рифом была шопенгауэровская философия – Вагнер застрял на противоположном мировоззрении. Что положил он на музыку? Оптимизм. Вагнер устыдился. К тому же еще оптимизм, которому Шопенгауэр придал злостный эпитет, – нечестивый оптимизм. Он устыдился еще раз. Он долго раздумывал, его положение казалось отчаянным… Наконец ему забрезжил выход: риф, на котором он потерпел крушение, – как? а если он объяснит его как цель, как тайное намерение, как подлинный смысл своего путешествия? Тут потерпеть крушение – это тоже была цель. Веnе navigavi, cum naufragium feci…[81]81

Хорошо ориентируйся, если потерпел крушение, что я и сделал (лат.).

[Закрыть] И он перевел «Кольцо» на язык Шопенгауэра. Все покосилось, все рушится, новый мир так же скверен, как старый: Ничто – индийская Цирцея – манит… Брунгильде, которая по прежнему замыслу должна была закончить песнею в честь свободной любви, утешая мир социалистической утопией, с которой «все станет хорошим», приходится теперь делать нечто другое. Она должна сначала изучить Шопенгауэра; она должна переложить в стихи четвертую книгу «Мира как воли и представления». Вагнер был спасен… Серьезно, это было спасение. Благодеяние, которым Вагнер обязан Шопенгауэру, неизмеримо. Только философ decadence дал художнику decadence самого себя.