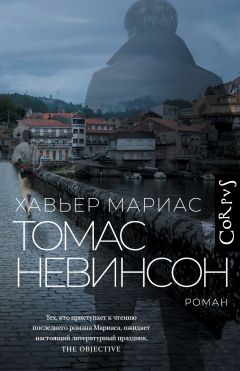

Текст книги "Томас Невинсон"

Автор книги: Хавьер Мариас

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)

Однако теперь‐то нам уже очевидно, что в убийстве нет ничего из ряда вон выходящего, трудного и беззаконного, если известно, какие преступления этот человек совершил или способен совершить, от скольких бед будут избавлены люди, сколько невинных жизней можно спасти благодаря одному-единственному выстрелу, одной петле или трем ножевым ударам: несколько секунд – и готово, кончено, сделано, а жизнь продолжается – жизнь почти всегда продолжается; иногда таких упреждающих мер хватает надолго, ведь полностью ничто и никогда не останавливается; бывают случаи, когда люди с облегчением переводят дух и сделанное одобряют, понимая, что с их плеч сняли чудовищный груз, люди испытывают благодарность и ликуют, получив свободу ценой убийства, – иными словами, они хотя бы на время почувствуют себя счастливыми.

И все равно – трудно сделать первый шаг: ни Торндайк в истории выдуманной, ни Рек в истории реальной в нужный момент не нажали на спусковой крючок, хотя оба уже хорошо знали, что могут уничтожить нечто ужасное и безумное, нечто смердящее и гнилое – с “круглым как луна лицом цвета какой‐то серой студенистой мерзости, воплощение кошмара и зла”. Да, они это понимали, но ведь еще не случилось самого худшего, невообразимо худшего. Мы никогда не учимся на ошибках: надо, чтобы зло перешло все границы, – и только тогда мы рискнем начать действовать; надо, чтобы кошмар стал необратимым, – и только тогда мы примем решение; нам надо увидеть поднятый топор или топор, чье лезвие уже падает на людские шеи, – и только тогда мы осознаем, что пора уничтожить тех, кто держит топоры в руках, доказать, что те, кто казались палачами, – они и на самом деле палачи, а их жертвами неизбежно станем мы сами. То, что еще не произошло, вроде как не заслуживает внимания и не внушает страха, и мало что значат прогнозы и неотвратимость преступлений, ведь никто никогда не слушал пророков, нам нужны доказательства в виде кошмарных фактов, когда уже поздно что‐то предпринимать, когда нельзя ничего исправить и повернуть ход событий вспять.

Вот тогда, как это ни абсурдно, вспоминают о наказании или мести, хотя решиться на них еще труднее и они имеют совсем иную окраску, поскольку речь идет уже не о предотвращении грядущих бед или гнусностей, что в огромной степени помогает оправдать убийство, то есть сам акт убийства (помогает уверенность, что ты предотвращаешь рецидив, повторение, останавливаешь новые трагедии). Правда, тут возможен и другой вариант: а вдруг тот, кто совершил преступление, предательство или выдал своих соратников, впредь не намерен никому и никогда причинять зла; вдруг он больше не опасен, а в прошлом действовал под влиянием страха или помутнения рассудка, слепо идя у кого‐то на поводу, то есть жестокость не была свойственна ему изначально? Если речь идет о мести, убивать заставляют принцип око за око, жгучая ненависть, гнев или нестерпимая боль; если же речь идет о наказании, то это скорее расчетливое предупреждение для других: терпеть подобное впредь мы не намерены. Так действует мафия, никогда не прощающая даже мелких прегрешений и долгов, чтобы не создавался прецедент, чтобы все понимали, что подчиняться следует беспрекословно, нельзя врать, нельзя предавать, нельзя воровать у своих – мафию надо бояться. И точно так же, по сути, действуют государство и государственное правосудие, но они, как правило, все‐таки соблюдают узаконенный ритуал и узаконенные церемонии, хотя иногда ими пренебрегают – в крайнем случае, когда все нужно провернуть в тайне. Суд выносит приговор тому, кто уже совершил преступления, и тем самым предупреждает других о неотвратимости кары.

Я получил задание именно такого рода – наказать или отомстить, а вовсе не предотвратить некое единичное преступление или крупный теракт (по крайней мере в ближайшее время ничего подобного не ожидалось), и поэтому мне было так трудно его выполнить. Если в данном случае речь и шла о мести, то ничего личного я бы в нее не вкладывал. Я получил задание, вернее приказ – а в структурах, построенных на строгой иерархии, приказы привыкаешь выполнять без обсуждения: с самого начала службы ты готов к этому, какие бы сомнения или даже отвращение приказ у тебя ни вызывал (ты в праве и то и другое чувствовать, но ни в коем случае не должен демонстрировать свои чувства и делиться ими с кем‐то). Сегодня многие, оглядываясь назад, с беспечной легкостью судят самого мелкого из пехотинцев, не понимая или не считая нужным подумать, что стало бы с этими пехотинцами, откажись они выполнять приказы. Любого постигла бы не менее жестокая участь, чем их предполагаемых противников, особенно во время войны, а на место бунтовщика мгновенно поставили бы другого, и другой выполнил бы задание, то есть результат получился бы тот же. Бывают смерти, которые уже “предрешены” на небесах, а может, и в преисподней, как сказал Рек-Маллечевен о страданиях немцев. В периоды мира – или перемирия – легко высокомерно изрекать из настоящего, которое с презрением взирает на любое прошлое, из “сейчас”, которое считает себя лучше любого “прежде”: “А вот я бы отказался это делать, я бы взбунтовался”, – и чувствовать себя честным и порядочным. Легко осуждать и клеймить позором того, кто накинул на другого удавку, нажал на спусковой крючок или пустил в ход нож, но люди не желают задуматься, а кем был убитый и сколько невинных жизней такое убийство спасло или сколько невинных погибло по его указке, после его пылких речей и злобных проповедей (такие типы, как правило, сами рук в крови не марают, а грязную работу перекладывают на своих верных приверженцев, на тех, кому по капле вводят в душу яд, а этого достаточно, чтобы заставить их действовать и совершать дикие преступления). Правда, не все и не всегда рассуждают именно так.

Я ушел со службы какое‐то время назад, потому что выгорел, как обычно говорят про тех, кто прежде был полезен, но вдруг перестал быть полезным, кто долгие годы рисковал своей жизнью и за те же годы изрядно порастратил силы, кому против воли пришлось некоторое время “простоять в сухом доке”, а значит, утратить нужные навыки, смекалку и рефлексы, кто, скажем проще, заржавел. Я был отправлен в отставку, и меня это в какой‐то мере даже устраивало. Как нарочно, тогда же я случайно обнаружил, что в самом начале стал жертвой обмана (почему и согласился на эту судьбу, будучи слишком молодым, чтобы возроптать и отказаться), а ловушку мне подстроил мой вербовщик, ставший затем моим куратором и непосредственным шефом, Бертрам Тупра, позднее – просто Берти, который одновременно мог носить имена Рересби, Юр, Дандес, Наткомб, Оксенхэм и наверняка другие, как и сам я звался по‐разному за долгие годы оперативной работы: Фэй, Макгоурэн, Авельянеда, Хёрбигер, Рикардо Бреда, Ли, Роуленд и совсем короткое время – Кромер-Фиттон. Были и еще какие‐то фамилии, но их я уже позабыл, хотя, конечно, вспомню, если напрягу память, ведь любое зло возвращается, а в моих скитаниях было много зла, хотя теперь я стал по ним тосковать, как тоскуют по всему, что осталось в прошлом, – по радости и печали, азарту и даже страданиям, по всему, что раньше заставляло рваться вперед, а потом вдруг разом исчезло.

Я вернулся в Мадрид – к своим истокам, к жене и детям, чье детство пролетело мимо меня и в чью раннюю юность я теперь пытался вписаться – очень осторожно, словно прося у них на то позволения. Жена не отвергла меня безоговорочно после моего отсутствия длиной в целых двенадцать лет, что я воспринял как чудо, – а ведь я не просто отсутствовал, но и не подавал признаков жизни, был вынужден скрываться и сильно бы рисковал, если бы вздумал установить связь с родными, поскольку все должны были считать меня умершим, навсегда выпавшим из игры; и моя жена Берта в мою смерть поверила – покорно, хоть и не до конца, то есть временами верила, а временами нет. Но еще большим чудом было то, что она, считая себя вдовой – поначалу будто бы вдовой или вдовой de facto, а потом и официально признанной, то есть уже совершенно свободной, – не вышла повторно замуж и не выбрала себе нового спутника жизни, иными словами, не похоронила меня насовсем и не заменила кем‐то другим, хотя глагол “заменить” здесь вряд ли уместен. Не потому, что не пожелала устроить свою жизнь или не ставила перед собой такой цели (попытка наверняка увенчалась бы успехом), просто отношения с другими мужчинами у нее почему‐то не складывались, хотя сам я ни о чем подобном Берту никогда не спрашивал, поскольку не видел за собой такого права, к тому же это меня не касалось, как и Берту не касались мои отношения с другими женщинами за годы отсутствия, а ведь у меня даже появилась дочь, которую я оставил в Англии. Больше я девочку не видел и никому не признавался в ее существовании, хотя имя и лицо Вэл, которое для меня не меняется, навсегда останется лицом маленького человечка и часто является мне в грезах и сновидениях. Зовут ее Вэл – или Вэлери. Вэлери Роуленд, надо полагать, если мать позднее не сменила ей фамилию, чтобы наказать меня за бегство; однако, как ни суди, Джеймс Роуленд был лишь призраком, перелетной птицей, вечным странником, который ни на одной станции подолгу не задерживался, да и существовал только в фальшивых документах.

Теперь мы с Бертой не жили вместе – это было бы затруднительно после столь долгой разлуки и моей выдуманной смерти; если говорить честно, человек привыкает к тому, что никто не присутствует при его утренних пробуждениях и нет свидетелей его каждодневной рутины. Но поселился я на улице Лепанто, совсем близко от нашей старой квартиры в доме, расположенном на улице Павиа за Королевским театром, и чтобы дойти от меня до Берты, не надо было даже переходить дорогу. Мне позволялось бывать у них, то есть время от времени наведываться в гости и оставаться ужинать – с детьми или без них, и порой мы с Бертой даже спали вместе, как это бывает у случайных любовников, но скорее по привычке или в память о прошлой любви, чем из желания оживить страсть, а еще потому, что для таких соединений не требовалось утруждать себя ни робкими ухаживаниями, ни пылкой настойчивостью. Я не исключал, что она может прогнать меня и променять на другого мужчину – в любой момент, хоть завтра, ведь в ее нынешней жизни я не занимал важного места, да она и не стала чувствовать себя менее свободной из‐за моего возвращения. Сам же я, откровенно признаюсь, даже не рассматривал для себя возможности начать что‐то новое. Как если бы многие годы чисто утилитарного отношения к женщинам исключили искренний интерес (слишком долго я видел в них лишь инструмент) и сделали меня равнодушным ко всему, кроме физиологии и постельной механики. Я относился к сексу лишь как способу снять напряжение, а в эмоциональном плане отупел и высох. Хотя знал, что в реальности играют свою роль разного рода иллюзии, и наблюдал их – скажем, у своих детей, больше у Элисы, чем у Гильермо, – но иллюзии были свойственны другим, и сам я когда‐то тоже принадлежал к числу этих других, правда, в далекие наивные времена и в совсем иной жизни, которая теперь казалась выдуманной и словно бы не моей.

Когда я вернулся в Мадрид, мне еще не исполнилось сорока трех, и было это в 1994 году, хотя даты все больше и больше путаются у меня в голове, как бывает у столетних стариков, или, хуже того, будто я стал одним из тех покойников, которые исхитряются не исчезать насовсем и вроде бы следят за происходящим на этом свете. Я, конечно, имею в виду лишь эмоции и надежды, а не секс или природные инстинкты. А может, в душе я был настолько рад, когда нам с Бертой удалось хотя бы условно восстановить отношения (пусть лишь как жалкую копию былого, как пародию, эскиз, намек на него, пусть хоть что‐то – какая разница), что мне и в голову не приходило претендовать на большее и вполне хватало ее глаз и тела. Правда, на первых порах я не осмеливался столь однозначно определять для себя ситуацию, но, скорее всего, воспринимал ее именно так.

Да, меня отправили в отставку, а я не возражал, то есть это устраивало обе стороны. Я был разочарован, измотан и открыто заявил о своем отступничестве, или дезертирстве, или как еще такой шаг называют у них в МИ-6, МИ-5, да и в секретных службах любой республики и любого королевства, – и меня списали подчистую, решив, что все соки из такого агента уже выжали: “Теперь обойтись без тебя нам будет легче, чем несколько лет назад, ты слишком долго оставался не у дел, и теперь ничто не мешает тебе вернуться домой”. Так сказал мне Бертрам Тупра, человек в общем‐то симпатичный и порой легкомысленный, а благодаря этому, как мне кажется, ко многому еще и безразличный. Он делал то, что считал нужным, ничему не придавал особого значения, шел вперед, набросив пальто на плечи и не заботясь о том, что полами играет ветер и они реют сзади подобно мантии, живут своей жизнью и могут кого‐то задеть. Он оставлял за собой кучу случайных жертв и никогда не оборачивался, чтобы кинуть на них взгляд, поскольку внушил себе, что таков порядок, царящий в мире – или по крайней мере в той части мира, с которой связана его работа.

Я не ожидал, что снова увижу Тупру или услышу его голос, когда, прощаясь с ним в Лондоне, отказался пожать ему руку, которую он опрометчиво мне протянул (люди, кого‐то обманувшие или оскорбившие, редко комплексуют по этому поводу; больше того, они часто полагают, что о том случае не стоит и вспоминать, поскольку свою вину обычно приуменьшают, а вот обиды, нанесенные им самим, раздувают и долго носят в себе). Тупра как ни в чем не бывало свою руку отдернул и закурил сигарету, словно и не думал о рукопожатии, поэтому мой презрительный жест его ничуть не задел. Я находился у него в подчинении два десятка лет, но теперь ситуация изменилась, прошлое можно было забыть и перечеркнуть; отныне в его глазах я стал рядовым испанцем или просто незнакомцем, на чье поведение не стоит обращать внимания и уж тем более принимать близко к сердцу. Однако и за отправленным в отставку агентом следовало приглядывать: чтобы не распускал язык и не болтал лишнего. Правда, это правило всем нам хорошо известно, и мы обычно помним о таких запретах и держим себя в узде, хотя некоторые все же срываются: начинают пить, подсаживаются на наркотики, впадают в депрессию, каются, жаждут искупления либо возмездия, увлекаются игрой, залезают в чудовищные долги или ищут спасения в религиях – традиционных и новомодных, порой самых низкопробных и, как правило, абсурдных; а порой и просто хотят поважничать, непременно похвастать своими былыми подвигами, не умея смириться с тем, что эти подвиги не упоминаются ни в каких реляциях. Любые секреты, по их мнению, обретают значение лишь тогда, когда наконец перестают быть секретами, то есть по крайней мере однажды их надо раскрыть – хотя бы перед смертью. И часто случается так: человек готовится к смерти (а с некоторыми это бывает по многу раз), поэтому ему уже плевать на последствия того, что он сказал и сделал на краю могилы, ведь сегодня мало кто надеется на хвалебные загробные речи о себе или на лестные посмертные воспоминания. Как хорошо известно, их мало кто удостаивается по прошествии самых первых скорбных часов, пока главную роль играют эмоции и смятение, а не реальное подведение итогов и внятные оценки.

Поэтому я страшно удивился, когда Тупра позвонил мне в мадридское посольство Соединенного Королевства, куда меня опять сразу же приняли после многолетнего отсутствия. И на более высокую, надо отметить, должность – в награду за прошлую самоотверженную службу. Память у меня остается хорошей, но она уже не та, какой была в годы оперативной работы, когда приходилось состыковывать одну ложь с другой и менять маски, избегая опасных оплошностей и противоречий. Поэтому, видно, я и забыл то, что услышал от профессора Питера Уилера еще в ранней юности, когда учился в Оксфорде, а на каникулы возвращался в Мадрид к родителям и к своей невесте Берте. Уилер первым попытался соблазнить меня службой в этих органах, поняв, какую пользу там может принести моя способность легко усваивать разные языки, а также имитировать любые акценты и говоры – по общему мнению, это было настоящим талантом, что, наверное, звучит слишком пафосно для человека, наделенного им с раннего детства. Именно профессор Уилер свел меня с Тупрой, но сам сразу же отошел в сторону и, по сути, отдал меня в руки этого типа – так охотничья собака приносит дичь хозяину. Еще прежде, зондируя почву, Уилер коснулся слухов о своей собственной службе в качестве секретного агента в годы Второй мировой войны и упомянул, что до сих пор время от времени оказывает органам определенного рода услуги – скорее всего, это касалось выискивания наиболее талантливых студентов, которые чем‐то выделялись из общего ряда. А сказал он тогда следующее: “Спецслужбы сами поддерживают связь с тем, кто когда‐то на них работал. Тесную или нет – решают только они. Никто оттуда окончательно не уходит, это было бы равноценно предательству. Мы всегда находимся в боевой готовности и ждем лишь сигнала”. Когда я захотел поточнее вспомнить его слова, они всплыли у меня в голове по‐английски, потому что мы с профессором обычно говорили на его родном языке: он был, разумеется, блестящим испанистом, но так легче выражал свои мысли. We always stand and wait. Еще тогда это показалось мне цитатой или отсылкой к какому‐то тексту, но теперь я стал куда более начитанным, поэтому знал: его реплика была аллюзией на знаменитое стихотворение Джона Мильтона “О слепоте”[3]3

В переводе С. Маршака последние строки стихотворения звучат так:

Но, может быть, не меньше служит тотВысокой воле, кто стоит и ждет.

[Закрыть], хотя там два эти глагола имели совсем иной смысл, отличный от приданного им Уилером в тот день и в тех обстоятельствах. Потом он добавил: “Ко мне они уже много лет почти не обращаются, но иногда мы действительно что‐то обсуждаем. Нельзя уйти от них насовсем, пока ты можешь быть там полезен. Это и значит служить стране, и таким образом ты не чувствуешь себя отброшенным на обочину”. Я уловил в его тоне смесь грусти, гордости и облегчения.

Но сам я посчитал свою отставку окончательной и бесповоротной. А с момента возвращения в Испанию видел себя свободным, непригодным к службе, отвергнутым, изгнанным и даже слегка зачумленным – и не слишком задумывался над тем, что каждое утро, заходя в свой кабинет, попадаю на британскую территорию и в итоге получаю распоряжения и жалованье из Форин-офиса; к тому же на протяжении многих лет я отдавал предпочтение этой второй своей родине – и служил в рядах ее защитников ревностно, без колебаний, стал ее патриотом, не будучи, если честно, патриотом первой своей родины, на десятилетия отравленной франкизмом. Короче, если бы я не забыл те слова Уилера, голос Тупры в телефонной трубке не застал бы меня врасплох, мало того, даже не удивил бы. Потому что его звонок был именно напоминанием: никто и никогда не бывает навсегда отлученным, никому не позволят окончательно уйти, если его услуги еще могут пригодиться родине, общему делу, могут послужить тому, что Уилер называл “защитой Королевства”, хотя выражение это настолько широко и расплывчато, что может не подразумевать ни конкретную родину, ни конкретное обширное, но постепенно теряющее прежние размеры королевство. “Оттуда никто не уходит по собственной воле. И они сами поддерживают связь с тем, кто когда‐то на них работал. Тесную или нет – решают только они”. Слова Уилера следовало понимать так: спецслужбы по мере необходимости могут избавиться от агента или перевести его на положение балласта – но исключительно своим решением. А если кто‐то опять им понадобится, опять призовут, призовут и уволят в мгновение ока, во всяком случае, обычно бывает именно так.

В ту ночь, уже договорившись с Тупрой о встрече на один из ближайших дней, я долго – и не без досады – обдумывал новую ситуацию и пришел к выводу, что любые наши спецслужбы весьма похожи на мафию, ведь и к мафиозной семье можно присоединиться, но нельзя из нее выйти – как правило, такой уход означает еще и уход из здешнего мира, уход из жизни. Мы с Тупрой расстались по обоюдному согласию, но, несмотря на это, человек рано или поздно обнаруживает, что ему просто дали отпуск или отправили в запас на неопределенный срок. Там имеют полнейшую информацию о его прошлом, о приказах, которые он выполнял, там способны извратить факты и представить их в самом неприглядном свете. Ведь всем хорошо известно: достаточно добавить в ложь хотя бы каплю правды, чтобы ложь стала не только правдоподобной, но и неопровержимой. Мы попадаем в полную зависимость от тех, кто знает нас с давних пор, но больше всего надо бояться людей, знавших нас еще в юности и лепивших нашу личность по своей прихоти, не говоря уж о тех, кто завербовал нас, платил нам или вел себя с нами прилично, оказывая услуги и делая одолжения. И никуда не спрятаться от всего того, что, как им известно, ты испытал на своей шкуре или совершил, от нанесенных тебе обид, от неодолимых страхов или полученных при свидетелях компенсаций. Вот почему многие ненавидят или с трудом выносят своих бывших благодетелей, видя в любом, кто вытащил тебя из беды, из нищеты или даже спас от смерти, главную опасность и главного врага: с такими людьми не хочется вновь встречаться. Тупра, вне всякого сомнения, был моим главным врагом, человеком, который больше других сделал мне как хорошего, так и плохого, он лучше всех знал пройденный мной путь, несравненно лучше, чем Берта, чем мои уже умершие родители или мои дети, хотя они, по сути, не знали обо мне вообще ничего. А Бертрам Тупра, кроме всего прочего, был еще и великим мастером по части клеветы и обмана.

Меня удивило, что он с такой готовностью прилетел в Мадрид, вместо того чтобы уговорить меня – или заставить угрозами – явиться в Лондон и встретиться с ним в здании без вывески, где, судя по всему, Тупра работал, когда мы с ним распрощались. Я догадывался, чем он там занимался и какие сети плел: однажды он привел меня туда, устроив с помощью видео проверку, которую я, на его взгляд, провалил; во всяком случае, он объяснил, каких способностей недостает лично мне и какими вообще мало кто наделен: нужных ему сотрудников он назвал “истолкователями людей” или “истолкователями жизней”, потому что им достаточно бросить один взгляд на человека, чтобы предсказать его поступки, достаточно лишь раз поговорить с ним или понаблюдать за ним на видеозаписи. Само собой разумелось, что сам Тупра этими волшебными свойствами обладает. И насколько я понял, он планировал привлечь к работе именно таких специалистов, чтобы возродить отдел, работавший во время войны, правда перестроив его по своему усмотрению и на новый лад; вероятно, именно тогда Тупра добивался официального решения и получил его в те годы, когда мы с ним не встречались, в те годы, когда я “стоял в сухом доке”, отправленный в вынужденную ссылку в английскую провинцию и почти все считали меня погибшим. А многие наверняка и продолжают считать, ведь новости о покойниках мало кого интересуют.

Мы с ним поговорили перед моим возвращением в Мадрид, и я упрекнул Тупру за очень давний обман, но не стал спрашивать про его нынешние занятия, сам же он ничего не рассказал (да и с какой стати стал бы мне что‐то рассказывать?). Люди вроде Тупры вечно что‐нибудь выпытывают у других, но сами держат язык за зубами, от них почти ничего нельзя узнать, кроме минимальной информации, без которой трудно выполнить полученное задание. Однако в тот момент меня совершенно не волновало, чем и какими интригами он занят: я пришел на встречу, сунув на всякий случай в карман плаща свой старый “андерковер”; этот маленький револьвер мне позволили иметь при себе в ссылке, и я с ним не расставался. Были мгновения – только мгновения, а после каждого проходили часы и дни, иногда даже целые годы, – когда больше всего мне хотелось застрелить Тупру. Но за это пришлось бы расплачиваться до конца своей жизни, а я ни о чем так не мечтал, как вернуться в единственное для меня родное место, в Мадрид. Мадрид – это моя жена, забытая и незабываемая, это мои дети, которых я не знал. И я нашел их там же, где покинул, мало того, они приняли меня, хоть и скрепя сердце, по крайней мере не отвергли сразу и навсегда. И в той более или менее сносной ситуации я совершенно не желал, чтобы на моем горизонте вновь появился Тупра, так как от него нельзя было ждать прямоты и честности, вообще ничего, кроме мутной суеты, интриг и головоломных загадок. Я же полагал, что все это навсегда осталось в прошлом, что и он оставил меня в еще более далеком прошлом, и уж совсем навсегда.

Я постарался убедить себя, что в Мадрид его привело какое‐то дело, а не только срочная необходимость поговорить со мной, поэтому мне не стоит слишком пыжиться и преувеличивать свою роль в его планах. По телефону он держался вежливо и слегка льстиво, но без приторности, до которой все‐таки никогда не опускался:

– Я знаю, Томас Невинсон, что расстались мы с тобой не сказать чтобы по‐хорошему, но речь идет о большой услуге, которую ты мог бы мне оказать в память о нашей долгой совместной работе.

Он именно так назвал меня: не Томом и не просто по фамилии, как всегда называл раньше, а Томасом (на испанский манер) Невинсоном – ведь только такое сочетание имени и фамилии осталось в моей жизни в какой‐то мере неизменным и незапачканным, поскольку ни разу не прозвучало в ту пору, когда я занимался своими темными делами или получал от Тупры задания. Наверное, он обратился ко мне так, желая подчеркнуть, что теперь я стал для него только Томасом Невинсоном и больше никем, прежним Томасом Невинсоном, выросшим в Мадриде в семье англичанина и испанки, а главное – мальчишкой из района Чамбери. “Ах вот оно что, теперь он просит, чтобы я сделал ему одолжение, – подумал я не без злорадства. – Теперь он зависит от меня, и я получаю шанс сполна с ним поквитаться, отказать ему, послать ко всем чертям и захлопнуть дверь у него перед носом”. Но Тупра умел все перевернуть с ног на голову и быстро изобразил дело уже так, будто он не просит меня об услуге, а сам готов мне посодействовать.

– Хочу сразу пояснить, – добавил он, – услуга эта нужна не только мне, но и одному испанскому другу, а в той стране, где человек живет, никогда не бывает лишним иметь благодарных тебе людей, особенно если это люди влиятельные или могут вот-вот стать влиятельными. Ты теперь обосновался в Мадриде, и тебе такой человек очень даже пригодится. Давай встретимся и потолкуем спокойно, без экивоков. Я изложу суть задания, а ты сам решишь, возьмешься за него или нет. Я не стал бы тебе ничего предлагать, если бы не был уверен, что оно как раз по тебе, мало того, только ты один сумеешь его успешно выполнить. Ведь наша с тобой совместная работа была эффективной, правда? Ты почти никогда меня не подводил, а знал бы ты, сколько ошибок совершали твои коллеги, мы же с тобой проработали вместе больше двадцати лет… Или меньше? Почти не один агент столько не выдерживает, они, как это ни печально, быстро сдуваются и начинают делать глупости. Ты, в отличие от них, выдержал. Тебя хватило надолго.

Он говорил обо мне как о действующем сотруднике, и это звучало неприкрытой лестью, хотя я уже почти два года был в отставке и твердо верил: то, чему я посвятил большую часть своей жизни, никогда не вернется; память моя пребывала в полурастительном или сомнамбулическом состоянии, когда какие‐то вещи одновременно и забываешь и помнишь: в течение дня я старался забыть и то, что когда‐то сделал сам, и то, что сделали со мной, и то, что меня заставляли делать, и особенно то, что мне приходилось делать в один миг и по собственному почину (когда не было возможности получить новые распоряжения и приходилось принимать решения самостоятельно); зато во сне моей головой завладевало прошлое, а может, это было способом выпихнуть его наружу и очистить голову от воспоминаний поближе к рассвету, еще до пробуждения.

Во время нашей последней встречи с Турпой я был вымотан до предела и успел разувериться во всем, да и сам он не считал меня пригодным к дальнейшей работе. Я хотел уехать, и они без возражений позволили мне уехать. К тому же я тогда только что узнал: моя служба началась с обмана. Но кто же по прошествии стольких лет станет вспоминать, как именно что‐то началось? Ведь если любовь растянулась на многие годы, какая разница, кто когда‐то сделал первый шаг или первым проявил инициативу, кто на кого обратил внимание, кто пустил первую любовную стрелу, заставив увидеть будущие отношения в новом свете? Время перечеркивается временем, то есть вновь подоспевшее стирает уходящее, которое уступает ему свое место: сегодняшний день не суммируется со вчерашним, а изгоняет его и заменяет собой; непрерывность размывает границы между раньше и потом – существует только один сплошной поток, а попадая в него, ты уже не сознаешь, что тебе была суждена другая судьба, однако она не состоялась, от нее пришлось отказаться, ее никто не принял всерьез – ты, может, и попытался, но проиграл. Если что‐то не исполнилось, оно теряет жизненную энергию и уходит в тень, растворяется в бескрайнем тумане того, чего нет и никогда не будет: неслучившееся никому не интересно, даже нам самим нет дела до того, что с нами так и не случилось. Поэтому всякого рода умозрительные рассуждения на этот счет лишены всякого смысла. Как только события свершаются, они сами же сводят к нулю себя самих и свое начало, и никто не станет задаваться вопросом, зачем он родился, если теперь идет спорым шагом по некой дорожке. Или уже ступил на некий путь.

Тупра совершенно не изменился, правда, и времени после нашей последней встречи прошло не так уж много, хотя мне оно показался бесконечным: когда ты считаешь какое‐то дело решенным и перерезаешь нить, которая на протяжении десятилетий не отпускала тебя, – нить любви, дружбы, веры, работы, – все, что этой нитью связывалось воедино, с жуткой скоростью распадается, и в итоге наши представления о многих вещах путаются. На мой взгляд, Тупра был одним из тех, кто заранее взваливает на себя груз грядущих лет, а потом долгие-долгие годы пребывает в выбранном им самим возрасте, словно это помогает отодвинуть на неопределенный срок следующий этап; такие люди вроде бы умеют управлять своим внешним видом, как если бы любые перемены зависели лишь от их воли или благосклонного на эти перемены согласия. Можно подумать, что однажды утром, встав перед зеркалом, они говорят: “Что ж, пришла пора выглядеть более респектабельно и солидно, или более решительно, или так, словно я уже прошел огонь, воду и медные трубы. Будь по сему”. А в другой раз они скажут: “Вот этот вариант мне нравится, он вполне годится. На нем пока и остановимся – до нового распоряжения”. У меня сложилось впечатление, будто он контролировал не только все, связанное со своими планами и кознями, но и собственные возрастные процессы – переход к зрелости, а потом – к старости. Вероятно, каждому из его многочисленных имен соответствовал определенный возраст (лично я помню шесть из них). Результат ошеломлял и раздражал: ты видел перед собой человека, которому якобы подчинено время, по крайней мере все то, что влияет на его собственный физический облик. Я познакомился с Тупрой в Оксфорде двадцать с лишним лет назад, высчитывать точнее мне сейчас просто лень, но, глядя на него, никто бы не сказал, что к тогдашнему его возрасту прибавилась почти четверть века, а не десяток лет, да и этот десяток отнесся к нему вполне щадяще. Правда, Тупра все‐таки подкрашивал волосы на висках – эту кокетливую деталь я заметил еще в Англии.