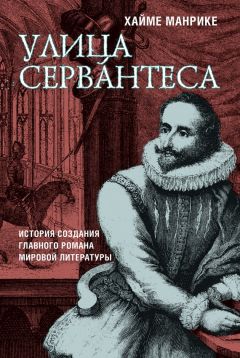

Читать книгу "Улица Сервантеса"

Автор книги: Хайме Манрике

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Так продолжаться не могло. Я ведь клялся на семейном гербе всегда вести себя, как приличествует кабальеро. Однажды на рассвете, после бесконечной и бессонной ночи, я оделся и, поддавшись внезапному порыву, приказал конюшему оседлать для меня самого быстрого жеребца. Я направился в Мадрид, надеясь… А на что я, собственно, надеялся? Оставалось лишь молиться, чтобы мои подозрения оказались беспочвенны.

Яростная скачка окончилась у дома дона Родриго, который в это время менял больному зловонные повязки.

– Дон Луис! – удивился он. – Чем мы обязаны столь высокой чести?

У меня не было времени на его благоглупости, поэтому я ограничился сухим приветствием.

– Доброе утро, дон Родриго. Мигель дома?

Казалось, моя резкость испугала его. Он вернулся к смене повязок, не прекращая разговора.

– Если так подумать, я не видел Мигеля… со вчерашнего дня? Я думал, он поехал в Алькалу проведать вас. А что-то случилось?

Я покачал головой.

– Жена сейчас на рынке, но вы можете подняться и спросить у дочери. Наверное, она знает, где Мигель. Вообще-то, сейчас ему полагается быть здесь и помогать мне. Да-да, именно здесь…

Когда я взбежал по ветхой лестнице, Андреа кормила девочку.

– Не вставайте, пожалуйста, – поспешно сказал я. – Мне нужен Мигель. Это срочно.

– Мигель вчера уехал в Толедо, – ответила Андреа и подняла ребенка, чтобы прикрыть обнаженную грудь. – В последнее время он сам не свой.

– Простите мою неучтивость, но я очень тороплюсь. – Я поклонился сеньорите, чуть не кубарем скатился по ступеням мимо дона Родриго и выбежал на улицу. Мне не хватало воздуха.

Едва придя в себя, я погнал коня в Толедо, обезумев от ревности и убийственного гнева. Я должен был узнать правду – раз и навсегда. Я прокрался в дом деда, собственное родовое гнездо, подобно вору: перебрался через стену в задней части сада и вскарабкался на балкон Мерседес. Комната была пуста, дверь приоткрыта. Любой преступник позавидовал бы тому, как ловко я спрятался за гобелен возле кровати кузины. Да, это было безумие, но я ничего не мог с собой поделать. К счастью, мне не пришлось долго ждать.

В комнату вошли Мерседес и Леонела, за ними – Мигель. Я почти задохнулся. Внезапно Леонела оставила их наедине и закрыла за собой дверь. Мигель попытался взять Мерседес за руку. Первым моим порывом было выхватить шпагу и проткнуть негодяю сердце, но меня с детства учили владеть собой.

– Я обещана другому мужчине, – решительно произнесла кузина. – Прошу вас немедленно покинуть дом и никогда здесь более не появляться. Вам тут не рады. Леонела!

Служанка немедленно возникла на пороге, словно ждала команды у замочной скважины.

– Мигель уже уходит, – сказала Мерседес.

Почти у дверей этот подлец еще осмелился спросить, есть ли у него надежда.

– Нет, – твердо ответила кузина. – Ни малейшей.

Мерседес подошла к нему, положила ладонь на грудь и выталкивала до тех пор, пока Мигель не оказался по ту сторону порога. Затем она захлопнула дверь прямо у него перед носом. Ее благородство в одну секунду уняло мою ярость. Теперь меня захлестнул жгучий стыд. Как мог я в ней усомниться? Мерседес никогда не должна узнать, что я стал свидетелем этой сцены. Кузина бросилась на кровать и разрыдалась, спрятав лицо в подушки. Я на цыпочках прокрался к балкону, спустился в сад и погнал коня в Алькалу. В сердце пылала рана: я больше не верил в дружбу.

Позднее Мигель изложил эту историю в первой части «Дон Кихота», в «Повести о безрассудно-любопытном» – одной из тех нудных историй, каковые он вставлял в роман безо всякой целесообразности. В ней он попытался оправдать свой поступок, намекая, что я, подобно Ансельмо, сам поощрял его ухаживания за Мерседес, дабы испытать ее верность.

Шли дни, а мой гнев все разрастался, пока не превратился в кровоточащий гнойник на сердце. Я должен был как-то поквитаться с Мигелем Сервантесом, чтобы моя жизнь снова принадлежала мне одному. Покарать его за бесстыдство и непростительное предательство.

Я вернулся в Мадрид, изрядно удивив родителей. Пришлось сочинить историю об университетском задании, которое потребовало пребывания в городе в течение нескольких дней. Я написал анонимный сонет, прозрачно намекающий на тайну сестры Мигеля, сделал дюжину копий и приказал своему камердинеру расклеить их на дверях церквей и других посещаемых зданий Мадрида. Затем я навестил Аурелио, ведавшего родительскими конюшнями и свинарниками.

– Отрежь голову самой большой свиньи, – сказал я, – и выставь напротив этого дома. – Я протянул ему записку с адресом Мигеля. – Лучше на рассвете. Тебя не должна видеть ни одна живая душа.

Такое было обычным делом, если кто-то хотел прилюдно изобличить семью обращенных иудеев.

Теперь оставалось лишь дождаться, когда кто-нибудь назовет Мигеля евреем или его сестру шлюхой, и тот будет вынужден вызвать обидчика на дуэль, чтобы спасти свою честь.

Через несколько дней я послал к Мигелю слугу с предложением встретиться в таверне, где обычно собирались поэты и прочие подозрительные личности. Мигель пришел угрюмый, подавленный. Мы сели играть в карты. Мужчина по имени Антонио де Сигура попросил позволения присоединиться к нам. Я уже встречал его в городе. Он был строителем, которого пригласили к испанскому двору для прокладки новых дорог. Де Сигура быстро спустил большую сумму, но Мигель отказался продолжать игру. Затем случилось то, чего следовало ожидать: в пылу ссоры Мигель ранил инженера и был вынужден бежать из города. Мой план сработал! А учитывая образ его жизни, не приходилось сомневаться, что он почти покойник.

Я уехал в Толедо на рассвете следующего дня после того, как Мигель скрылся от закона. Меня переполняли чувства. Восходящее солнце согревало меня ласковыми лучами, и я чувствовал, что наконец-то возвращаюсь к жизни. Рассвет подчеркнул наготу скалистых земель Кастилии, что простирались к югу, насколько хватало глаз. Мне пришло на ум сравнение с морщинистой кожей дракона, который забыл об осторожности и иссох до костей под палящим испанским солнцем. Стая куропаток пролетела над лесом, а затем скрылась в чаще среди низкорослых дубов. Воздух был напоен каким-то хмельным ароматом – словно земля сделала мощный выдох, желая разбудить всех обитателей Ла-Манчи. Точно так же пахли розмарин и сладкий майоран в садике моей бабушки в Толедо.

Хотя теперь я всем сердцем ненавидел Мигеля, мне не хотелось, чтобы его предали в руки правосудия. Я искренне желал ему добраться до одной из Индий и устроиться как можно дальше от Испании и Мерседес. Это было бы даже лучше, чем если бы он погиб на другом краю света.

На горизонте возникли очертания Толедо. Я натянул поводья и некоторое время сидел на лошади неподвижно. Бледный утренний свет заливал холмы и поля Ла-Манчи, окрашивая их насыщенной терракотой. Не родился еще художник, способный запечатлеть эту картину. Ей предстояло прождать его еще множество лет – пока среди нас не явился Эль Греко, живописец, чья кисть отдала должное испанскому небу.

Мельницы на горизонте, венчавшие холмы из рыжей глины и известняка, напомнили мне просыпающихся великанов, которые вращают руками, чтобы скорее стряхнуть утреннюю дремоту, а потом до самой ночи защищать Ла-Манчу от захватчиков из дикого, некрещеного мира, лежащего к югу от Толедо. Это был мир, откуда пришел Мигель и где ему и надлежало оставаться: в Кастилии он всегда был чужаком и ощущал это.

Снабдив Мигеля деньгами для побега, я совершил благородный поступок, хоть он его и не заслужил. У меня в голове эхом отдавались строки Луиса де Леона, которые я прочел в рукописи, когда-то ходившей по Мадриду среди любителей поэзии:

Мне одиночество одно отныне мило,

Я не зову в свидетели людей.

Судьба меня навек благословила

Свободным быть от дружбы и страстей,

От ревности, от гнева, от иллюзий…

Сознавая, что мое счастье с Мерседес всегда будет под угрозой, пока Мигель рядом, я мысленно дал себе зарок: «Если Мигель де Сервантес вернется в Испанию, клянусь, я убью его».

Глава 3

Лепанто

1571

Когда мы пересекли Пиренеи в том месте, где они спускаются к Средиземноморскому побережью, я наконец поверил, что смогу добраться до Италии. Все мои надежды были связаны с кардиналом Джулио Аквавивой, который когда-то приглашал меня навестить его в Риме. Возможно, он согласился бы помочь из уважения к своему другу и моему наставнику Лопесу де Ойосу. Мне посчастливилось стать любимым учеником этого исключительно благородного человека, который, казалось, прочел все достойные книги, созданные человечеством. Его вера в мое дарование окрыляла меня. Сколько раз он твердил мне: «Мигель, стремись к самым высоким звездам литературного небосклона. Только так!»

Заинтригованный отзывами профессора, кардинал Аквавива выразил желание ознакомиться с моими стихами. Он был всего на несколько лет старше меня, но недосягаемость аристократического общества, в коем он вращался, обаяние власти, его опытность, правильная и утонченная речь, мягкие белые руки и длинные пальцы музыканта, унизанные кроваво-красными самоцветами, которые оттеняли его величественное одеяние, – все это заставляло меня чувствовать себя мальчишкой в его присутствии. Я помню его комплименты моей поэзии.

– Профессор де Ойос отзывается о вас как о будущей жемчужине испанской словесности, – сказал он мне однажды за ужином, на который я также был приглашен. – Он восхищен изяществом ваших стихов, свежестью метафор и яркостью выражений. Я тоже немного занимаюсь поэзией. Возможно, вы пришлете мне что-нибудь из ваших сочинений?

В скором времени я зашел к наставнику и передал для кардинала подборку стихотворений, скатанную в свиток и перевязанную лентой. Когда мы увиделись в следующий раз, Аквавива произнес:

– Сервантес, вы должны приехать в Рим, освоить язык и заняться изучением итальянской поэзии. При моем дворе для вас всегда найдется работа.

Я понял это так, что кардиналу все-таки понравились мои стихи. Теперь это небрежное приглашение стало единственной надеждой, последним проблеском солнца на беспросветном горизонте моих жизненных обстоятельств.

Когда той осенью мы с цыганами путешествовали по зеленым долинам Южной Франции, погода благоволила нам, деревья пылали всеми оттенками охры, словно живые факелы, а медлительные вечера были напоены гулом пчел, обремененных сладкой золотой пыльцой. Мы ночевали в каштановых и дубовых лесах, напоминавших иллюстрации к пасторальным романам. Французская природа изобиловала кроликами, ежами, оленями, голубями, куропатками, фазанами, перепелками и вепрями. Женщины и дети каждый день уходили в чащу искать ягоды, кедровые орехи, яйца, улиток, грибы, травы и трюфели. Старухи оставались в лагере, приглядывали за малышней и плели кружева, превращая петли разноцветных хлопковых и льняных нитей в чудесные скатерти, которые потом становились украшением столовых в домах зажиточных испанцев.

Мы разбивали лагерь на берегах бурливых рек или стремительных узких ручьев, кишащих жирными форелями, спускались по мху к холодной воде, ловили рыбу голыми руками, а по вечерам устраивались вокруг костра. Молодые матери сидели на земле и кормили младенцев, безо всякого стыда демонстрируя мужчинам набухшие груди. Такой их обычай немало способствовал мнению о цыганах как о порочных людях. Когда на лагерь опускалась темнота, воздух наполнялся хлопками ладоней и звоном тамбуринов; откупоривались бочонки с красным вином; раскуривались трубки с ароматным табаком. Все цыгане – молодые и старые вперемешку – принимались петь и плясать, пока не валились на землю от усталости и опьянения.

Я ни на минуту не выпускал из виду те несколько золотых эскудо, что остались у меня после оплаты услуг Ножа. Устраиваясь на ночлег, я каждый раз прятал кожаный кошель в нижнее белье. Хотя, возможно, такие предосторожности были ни к чему. Маэсе Педро потрудился создать мне репутацию преступного поэта, которого разыскивают за многочисленные убийства. Когда цыгане окончательно уверовали в мое беззаконное прошлое, в таборе ко мне стали обращаться не иначе как «брат Мигель» или «Поэт». Я видел, с каким трепетом следует за мной детвора.

Путешествие только укрепило во мне тягу к цыганской жизни. Эти люди следовали зову сердца и без стеснения пили, танцевали и занимались любовью, а их верность своим обычаям и сородичам вызывала у меня искреннее восхищение. Они свободно владели испанским и могли объясниться на множестве других европейских языков, но между собой всегда общались на кало[2]2

Кало – язык цыган Иберийского полуострова.

[Закрыть]. Я провел множество часов в беседах с детьми, пытаясь понять основы их речи. Так что я знал, о чем говорю, когда впоследствии писал в «Цыганочке», что «цыгане и цыганки родились на свет только для того, чтобы быть ворами: от воров они родятся, среди воров вырастают, воровскому ремеслу обучаются и под конец выходят опытными, на все ноги подкованными ворами, так что влечение к воровству и самые кражи суть как бы неотделимые от них признаки, исчезающие разве только со смертью».

В Италии я простился с приютившим меня табором, и он двинулся дальше в Карпаты, родную землю цыган. Я же с остервенением погнал лошадь в Рим, боясь, что останусь без денег прежде, чем достигну цели своего пути. Шесть дней спустя взмыленный конь провез меня через ворота Порта-дель-Пополо. Спешившись и почти ничего не видя от слез, я поцеловал колонны, отмечавшие вход в город цезарей.

Я безотлагательно направился в резиденцию кардинала Аквавивы возле Ватикана. И хотя меня покрывал толстый слой дорожной пыли, а сам я был близок к обмороку, я решительно постучал в дверь великолепной резиденции кардинала и немедленно был препровожден в его кабинет. Аквавива встретил меня широкой улыбкой, тут же рассеявшей мои самые ужасные страхи.

– Я боялся, что ваше высокопреосвященство не помнит меня, – пробормотал я, как бы извиняясь за неожиданное появление.

– Разумеется, я вас помню, Сервантес, – ответил кардинал. – Как можно забыть столь многообещающего юного поэта! Как славно, что вы меня навестили. Добро пожаловать в Рим и мой – а также ваш – дом.

Я поцеловал протянутую руку в белой перчатке. К моему великому облегчению, не было задано ни одного вопроса об обстоятельствах, побудивших меня так стремительно покинуть Испанию. Я пытался прочесть по лицу кардинала, слышал ли он о происшествии в Мадриде, когда он сбросил камень с моей души, заметив:

– Вы знаете, я просто пропадаю без секретаря, который мог бы заниматься моей испанской корреспонденцией. Как у вас с каллиграфией?

– Я не покривлю душой, если заверю ваше высокопреосвященство, что мой почерк хоть и мелок, но четок и всегда высоко оценивался наставниками. – Я едва мог поверить в свою удачу. – Полагаю, я не поставлю вас в неловкое положение и своими познаниями в орфографии.

Аквавива подозвал камердинера.

– Отнеси вещи сеньора Мигеля в гостевую комнату. – Затем он обернулся ко мне: – Сервантес, можете приступать к работе, пока вам готовят обед. Как насчет пяти золотых флоринов в месяц?

Помимо любви к поэзии, кардинал интересовался живописью, музыкой, философией, историей и, в равной мере, внутренней и внешней политикой. Он любил глубокие, занимающие ум беседы – особенно во время плотного обеда с добрым красным вином. Разговоры о религии, казалось, навевали на него скуку: он начинал зевать и стремился скорее сменить тему. И хотя я написал мало, а напечатал еще меньше, Аквавива относился ко мне с уважением, словно к состоявшемуся поэту.

В первые месяцы жизни в Риме, как только у меня выдавалась свободная от работы минута, я превращался в первооткрывателя этого прекрасного города. Словно новый пилигрим, я поклялся любить Рим со страстной нежностью, самоотверженной верностью и чистым сердцем – и вскоре совершенно подпал под его чары. Сияющие улицы и площади, по которым я бродил, ослепленный их красотой и солнцем, были пропитаны кровью христианских великомучеников, и я едва дерзал ступить на эти священные камни. В парках, улицах и переулках все еще отдавалось эхо шагов Микеланджело. Его фрески в Сикстинской капелле казались скорее творением Бога, нежели смертного. Я часами стоял, завороженный их грандиозностью, прелестью и совершенством, – и постепенно начал понимать, что значит создать произведение искусства, которое, подобно «Божественной комедии» Данте, запечатлело бы в себе все свойства человеческого духа.

В Риме не было ни единой мраморной колонны, древней растрескавшейся арки, античной гробницы, таинственной аллеи, древней стены, полуразрушенного храма, поблекшей фрески, разграбленного варварами дворца, тенистой кипарисовой рощи или площади, по ночам служившей местом свидания влюбленных, – словом, ни единого места, которое не доказывало бы бесконечную щедрость Господа к своим детям.

Мои воспоминания о несчастливом прошлом в Испании потускнели, а ностальгия постепенно обратилась в дым. Я без устали открывал для себя все новые церкви, часовни, усыпальницы и базилики; я не мог насмотреться на скульптуры и полотна, украшающие их стены, на фрески, расцвечивающие потолок, на алтари и своды, богато отделанные золотом, – и чувствовал непреходящее опьянение от той красоты, которая окружала меня на каждом шагу.

Твердо решив преуспеть хоть в чем-то в этой жизни, я не покладая рук трудился на кардинала. Родители пожертвовали всем, чтобы устроить мое обучение в «Эстудио де ла Вилья», а я подвел их. В письмах домой я обстоятельно рассказывал о своей работе в доме могущественного Аквавивы (даже преувеличивая его значимость), а также о людях, которые посещали дворец моего покровителя. Однажды я написал, что получил благословение самого папы Пия V. Правда, я не стал уточнять, что одновременно он благословил с балкона еще тысячи верующих. Я надеялся, что это хоть отчасти осветлит черное пятно позора, которое легло на семью по моей вине, и даст родителям повод мной гордиться.

И все же меня не отпускала тревога. Рим был политической столицей мира. Собираясь в церковных приделах, толстозадые прелаты, питавшие одинаковую страсть к роскошной жизни и своим юным алтарникам, охотнее рассуждали о политических интригах, чем о Боге. Я понимал, что не вписываюсь в это общество. Я не обладал раболепной натурой, нужной, чтобы удержаться в резиденциях людей, которые бредили властью, даже если на словах служили Господу. Меня не прельщала карьера в стенах Ватикана. Я чувствовал, что стану одним из презираемых мною лживых, напыщенных поэтов, если позволю этой изнеженной жизни развратить себя.

Папа Пий V обладал даже большей властью и внушал больший страх, чем многие могущественные короли и императоры. Узнав, что Селим II, сын и убийца султана Сулеймана Великолепного, возгордился недавними завоеваниями в Средиземноморье и начал стягивать мощные военные силы в соседней Греции, папа созвал Священную лигу для нового крестового похода против турок. По Риму поползли слухи, что непобедимый османский флот готовит атаку на Италию, дабы уничтожить христианство и поработить верующих. Учитывая, что однажды Италия уже находилась под властью турок, легко было поверить, что они хотят взять реванш и захватить Андалусию – если не всю Испанию – во имя ислама.

Селим II был сыном Сулеймана от любимой жены и бывшей наложницы Роксоланы. Вся его жизнь представляла собой череду запоев и дебошей, так что он даже получил прозвище Пьяница. Монарха не волновали государственные дела: турецкий флот приносил в казну столько золота, что султан мог и дальше нежиться в роскоши, постепенно тупея от винных паров. Дошло до того, что он даровал алжирским пиратам исключительное право грабить жителей Средиземноморья. Однако честолюбие его визиря, сербского перебежчика Мехмеда Соколлу, простиралось куда дальше. Он мечтал расширить границы Османской империи и установить контроль сперва над народами Средиземноморья, а затем и над всей Европой. Успешное завоевание Йемена, Хиджаза и главной жемчужины – Кипра – давало Соколлу основания полагать, что его план более чем исполним.

Для меня была невыносима мысль, что Селим II и его советник поработят христианские народы, пополнят гаремы за счет наших жен и продадут детей в рабство турецким содомитам. Я готов был расстаться с жизнью, лишь бы остановить это чудовище. Решение Филиппа II назначить дона Хуана Австрийского предводителем Испанской армады стало тем знаком, которого я ждал. Мы с молодым принцем родились в один год, и я – далеко не единственный – питал к нему искреннюю симпатию. Хотя он был незаконным сыном Карла V, испанский народ предпочел бы видеть королем его, а не Филиппа, который чувствовал себя в окружении любовниц уверенней, чем на поле битвы. Андалусская кампания против взбунтовавшихся мавров создала Хуану репутацию отважного солдата и умелого полководца. Вскоре он прославился и как военно-морской тактик, захватив алжирские суда, которые нагло заходили в наши воды грабить прибрежные деревни и угонять жителей в рабство. Храбрость Хуана заставляла молодых людей молиться на него. Я мечтал воевать под его предводительством.

Дон Хуан был тем принцем, в котором так нуждалась Испания, – если мы хотели вернуть себе мировое господство. Для меня выбор не представлял труда: благородный принц, настоящий рыцарь, борец со злом и мировой несправедливостью – против жестокого, безобразного, деспотичного Селима II. От того, кто победит в этом противостоянии, зависело, будет Средиземноморье христианским или мусульманским.

Я ликовал, узнав, что испанские войска присоединились к католическому союзу Генуи, Неаполя и Венеции, чтобы противостоять неизбежному удару турок. Силы союзников начали стягиваться к итальянскому побережью возле порта Мессины. Угроза войны уже витала в воздухе, которым мы дышали, она пропитывала наши беседы, мысли и сны. Все юноши в Риме ходили расправив плечи. Жизнь казалась захватывающей как никогда.

Когда кардинал Аквавива не нуждался в моих услугах, я отправлялся в Колизей. В иные ночи я часами сидел на верхнем ярусе и смотрел на пустую арену до тех пор, пока мне не начинало казаться, что она залита кровью, отливающей в лунном свете. Я почти слышал вопли кровожадных римлян. Стоило закрыть глаза, и перед ними возникала разъяренная чернь, поворотом большого пальца решающая судьбу гладиатора – жизнь или смерть.

Я буду убивать турок так же, как повергал в своем воображении львов и гладиаторов на арене Колизея. Мое сердце рвалось из груди от желания защитить испанскую землю и христианскую веру. Однажды ночью, взяв в свидетели только тени статуй и звезды в небесах, я принес клятву – клятву без раздумий отдать жизнь ради победы над турками. Если я выживу, поле боя станет для меня источником бесценного опыта и основой поэмы, которая по силе сможет сравниться с Илиадой или «Песнью о Сиде». Если же мне не суждено стать великим поэтом, я, по крайней мере, буду очевидцем поворотного момента истории.

Через несколько дней мой брат Родриго прибыл в Рим в составе испанского полка под командованием дона Мигеля де Монкады. Мы пили в тавернах, ходили в бордели и непрерывно говорили о славе, которая ждет нас на службе у короля.

Оставалось только уведомить кардинала Аквавиву о своем решении.

– Я буду скучать по вас, Мигель, – сказал он без малейшей досады в голосе. – Видит Бог, в других обстоятельствах я бы тоже отправился на войну. Я буду молиться о вашей безопасности. И помните: в моем доме для вас всегда найдется место.

В последние дни дождливого августа 1571 года христианская флотилия начала собираться в порту Мессины. Меня переполняла жажда подвигов под знаменами нашего благородного и отважного принца, который обещал привести Испанию в новый золотой век. Дни накануне великой битвы мы с Родриго провели на борту «Маркизы», слушая проповеди священников, которые переходили с галеры на галеру, чтобы напомнить солдатам: нет ничего более достойного, чем погибнуть, защищая единственную истинную веру. Как и тысячи других молодых людей, мы с нетерпением ожидали команды к бою, но вместо нее слышали лишь донесения о перемещениях турецкого флота.

Тридцать дней сентября показались мне самыми длинными в моей недолгой жизни. Мы убивали время, чистя и смазывая оружие, репетируя различные сценарии атаки и обещая до последнего вздоха защищать христианский мир от турецких полчищ.

Наконец этот момент настал – знаменитый день шестого октября. Наши сердца горели мечтой о бессмертии, когда мы вышли в море на двух сотнях галер и галеасов – тридцать тысяч мужчин, получивших приказ стереть османский флот с лица земли.

Мы шли под безоблачными небесами, пока не спустилась ночь. Луна не показывалась, и это было нам на руку. В полной темноте мы проскользнули в Коринфский залив сквозь узкий, тщательно охраняемый проход. В глубине залива, на востоке, нас уже ждал турецкий флот.

Седьмого октября я проснулся в лихорадке и со рвотой. Мне было приказано оставаться на борту.

– Ваша милость, – возразил я капитану Мурене, – я вступил в королевскую армию, чтобы исполнить свой долг, и скорее предпочту умереть за Бога и Испанию, чем выжить, уклонившись от битвы.

Капитан нахмурился.

– Как хотите, Сервантес. Но вы останетесь в шлюпке, и ни шагу дальше. – Он сделал паузу и неожиданно добавил: – Вы, должно быть, глупец. Кто угодно в вашем положении был бы счастлив избежать сражения. Говорят, Бог любит дураков и безумцев. Может, сегодня он будет с вами.

С южной стороны залива высились Пелопоннесские горы, свидетели множества великих битв Античности. Я представил, что вижу и слышу прославленных греческих героев, которые подбадривают нас с вершин лесистых холмов. Течение несло нас прямо на турецкий флот, выстроившийся цепочкой поперек залива. Рассвет озарил треугольные вражеские стяги с вышитыми луной и звездами. Их кроваво-красный ряд зловеще развевался на ветру. В центре флотилии стоял огромный галиот Али-паши. На его мачте красовался гигантский зеленый флаг, на котором, по слухам, имя Аллаха было выткано золотом двадцать девять тысяч раз. Устрашающая песнь турок и вид их пламенеющих на солнце парусов придавали минуте особенное величие. Затем до нас донеслись боевые крики, которые, казалось, издавала одна громадная глотка – глотка дракона, чьи красные глаза следили за нами из облаков.

Несколько часов обе флотилии стояли друг против друга неподвижно. Полуденное солнце пылало уже высоко в небе, когда наконец поступил приказ готовиться к битве. Стратегия дона Хуана раскрылась, только когда пенные изумрудные валы понесли нас навстречу противнику: мы не собирались атаковать в лоб. Испанская Армада разделилась на два фланга, оставив в центре группу кораблей с самыми мощными пушками. Колонны направились к разным берегам бухты. Мы с Родриго оба были на северном фланге, но на разных кораблях. Тошноту как рукой сняло.

Турки открыли огонь первыми. К нам метнулась стремительная стена пламени, за которой последовал оглушительный грохот, словно сами небеса обрушились на землю. Мое сердце остановилось – и снова забилось, когда наши галеры ответили не менее мощной канонадой в сторону корабля Али-паши. Это был сигнал двум флангам сближаться с турецкими судами. Мы приготовились идти на таран, как только получим поддержку артиллерии. Из всего оружия, имевшегося в распоряжении османов, мы больше всего опасались греческого огня. Если он попадал на корабль, спастись было невозможно: ни вода, ни песок не могли потушить это проклятое пламя.

Когда две флотилии сблизились на расстояние выстрела и обменялись первыми залпами аркебуз и пушек, нас всех – и турок, и христиан – поглотило облако горячего дыма. В эту секунду я ощутил нечто необъяснимое и удивительное: я больше себе не принадлежал и был не Мигелем Сервантесом, а частью чего-то огромного – народа, церкви, истории; истинным солдатом в Господнем воинстве. Я стал тысячами людей сразу – огромным, неуязвимым и ужасающим организмом наподобие циклопа.

Поступил приказ идти на абордаж и атаковать врукопашную. Засверкали алебарды. Следующие несколько часов я сражался под градом отрубленных пальцев, рук, ног и голов. Я насквозь промок от фонтанов крови, которыми обдавали меня, валясь со всех сторон, обезображенные и обезглавленные тела.

Как только прозвучал сигнал к атаке, мой страх испарился. Стоило одному солдату погибнуть, как его место тут же занимал другой; стоило этому скорчиться от смертельной раны, как у него за спиной появлялся третий, здоровый. Меня вовлекло в неиссякаемый поток солдат, прущих напролом, – кровожадную толпу, выкрикивающую боевые кличи, оскорбления, молитвы и проклятия на испанском, итальянском, турецком и арабском.

Я уже отправил в ад множество турок, когда осколок ядра раздробил мне левую руку; обнажились изломанные кости. Сперва я не почувствовал боли и продолжал атаковать здоровой рукой, пока мощный удар в грудь не опрокинул меня навзничь и выстрел аркебузы не оставил дыру в туловище. Я попытался остановить поток крови, заткнув рану кулаком – но тут прогремел второй выстрел, и пуля прошла в нескольких сантиметрах от моих пальцев. Легкие были полны пороха, в тело впились куски железа. Я с трудом поднялся на ноги и зашатался как пьяный, чувствуя вонь собственной горелой плоти и пытаясь найти хоть какую-то опору, чтобы снова не свалиться на палубу – где, как я знал, меня неминуемо затопчут до смерти.

Люди вокруг продолжали кричать и умирать; корабли загорались и тонули, заглатывая воду огромными пробоинами; нас обволакивал удушливый черный дым; но я по-прежнему вонзал клинок во все, что движется, намереваясь – несмотря на свое бедственное положение – забрать на тот свет каждого еретика, который встретится на моем пути.

Что с Родриго? Я молился, чтобы он выжил или чтобы сострадающая душа оборвала его муки – если брат мой безнадежно ранен и сгорает от невыносимой боли. Молился, чтобы наши родители не потеряли обоих сыновей в один день.

* * *

Я подумал, что брежу, когда моего слуха достигли крики на испанском и итальянском: «Победа! Победа!» Исход битвы предопределился, когда гребцы на турецких галерах – христианские и греческие рабы, которым сняли кандалы, чтобы они могли ловчее действовать во время битвы, – прыгнули за борт и, вплавь добравшись до берега залива, скрылись в густых лесах. К закату стало понятно, что мы убили огромное количество турок, что наши потери меньше и что мы победили до сих пор непобедимый турецкий флот. Испанцы принялись в восторге кричать и улюлюкать, когда остатки османского флота в панике бежали из Коринфского залива вместе со своим командиром.

Мне казалось, что я уже многие часы лежу на спине в углу палубы, заваленный пустыми бочками и трупами. Я до сих пор оставался жив лишь потому, что страстно, отчаянно не хотел умирать так далеко от родной земли. Откуда-то доносились приказы не преследовать турок. Испанцы отдыхали от ратного труда. Мир безмолвствовал. Великая битва при Лепанто завершилась – я стал частью истории.