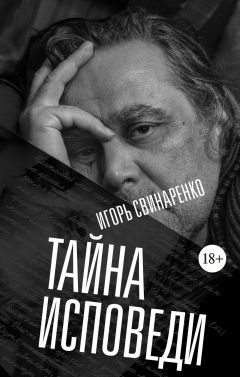

Текст книги "Тайна исповеди"

Автор книги: Игорь Свинаренко

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Так, да, длинные ноги и некоторая, выше средней, способность дамы обуздывать свои страсти и порывы – точно как-то связаны! Может, даже и неразрывно. Это впечатано где-то глубоко-глубоко. (Снова вспоминается Казанова со своей оригинальной концепцией, только тут всё наоборот.) Избавиться от этого невозможно. Попытки изменить себя, перевоспитать – проваливаются. Кто пробовал, тот подтвердит. А кто не думал об этом, тот – счастливый человек!

Глава 16. Открытие Европы. 1979

… Как-то так получилось, что я заехал в глубокую жизненную колею. Это самое важное в жизни, в стране – колея. Хороших дорог, считай, нету. Просторы без конца и без края, люди размазаны жидко по пустым территориям. Почти везде – грязь и пыль. Глина. Связные грунты, по-научному. Вода не уходит в почву, стоит под ногами. Как проехать? Ну вот колея, смотри только – на брюхо не сядь. Колея! Встал в нее – и вперед, и не свернуть никуда. И тем более не развернуться. Остановиться, застрять – это завсегда пожалуйста, а выбраться на дорогу – такое редко…

Да, меня потащила по жизни какая-то сила, и я двигался по колее. Я был закинут в немецкую тему. Ну вот как меня занесло учиться на переводчика? Так вышло. Как-то вот выбросило человека из своего, из погружения в родную жизнь – во что-то чужое, иностранное. И пошла какая-то другая жизнь.

… Первый приезд в Рейх – такая штука, которая сражает наповал. Полет в космос. Переход в другую Вселенную. Про которую мы что-то слышали, но всерьез не верили, что она реально существует. Вообще. Что ж это было такое – отправка совецкого студента в Германию, пусть даже и Восточную, на год, на весь курс? Да еще в 1979 году? Никакой Париж, никакой Нью-Йорк, никакие карнавалы в Рио не смогут в наши дни затмить той давней скупой поездки в пределах соцлагеря… Страшная экзотика, бескрайняя свобода, яркость и красота мира! Нет, никогда уж такого не испытать. Ничего похожего уже не будет. Хотя, возможно, в аду будут ярчайшие фейерверки – почему нет?

Накануне отправки нас, отъезжающих, согнали на собрание в профильное наше министерство, где-то в районе Добрынинской. И там вслух, с выражением, зачли подробную инструкцию о том, чего нельзя делать и что, наоборот, надо, – паузами и интонацией обозначая важнейшие и интереснейшие места. Там была какая-то ерунда про моральный облик и чтоб не бухать до усрачки, не ссать в кустах – про всё это легко догадаться. Облико морале, хуле. Высоцкий давно всё сказал про те инструктажи. И про слово «хуй», патриотически нацарапанное в общественном парижском туалете.

Уезжали, понятно, с Белорусского.

Кого-то торжественно провожала родня и друзья. Событие же! В армию вон всякий сброд берут, кого ни попадя, и то это обставляют торжественно и пафосно, а тут – эксклюзив! Как орденом наградили!

Дорога в Германию… Отчего мы перестали путешествовать хотя бы в близкую Европу запросто, по-соседски – поездом? Плавное выскальзывание из серой совецкой жизни. Железный, глухой перестук колес. Счастливая жесткость купейных лавок. Цвета засохшей крови колбасные кругляши. Стоящая – в горле – мерзость теплой, дешевой, не из валютного магазина, водки. Тук-тук, мы едем в дальние края, какая ж это фантастическая, небывалая роскошь! И ведь запросто возможно, что это происходит не только в первый, но и в последний раз, что это всё будет после мучительно вспоминаться в каком-нибудь тихом Урюпинске или далеком снежном Магадане – весь угасающий там остаток жизни, весь-весь… Никто ж не знает – выпустят тебя еще когда-нибудь из Совка…

Мы ехали как будто в пустоту, толком не понимая, что там.

Когда взятое в дорогу бухло кончилось, шли в вагон-ресторан, затариваться. Старшая группы – партийная аспирантка Тоня – рассказывала про обычаи туземцев. Которые она знала уж всяко лучше нас – когда-то со своим мужем служила в ГСВГ, в гарнизоне. Во первых строках своего наставления она посоветовала нам не налегать на бройлеров, поскольку их кормят химией и последствия могут быть губительными для мужской жизни. Я-то думал, что Тоня начнет с тевтонских блядей. Которые стали не первым пунктом ее доклада – но вторым. Я, говорит, могу понять молодых людей, им охота переспать с веселой девкой – но как бы чего не вышло. Если не намотаете на винт, то непременно вас женят. Ну а женишься на фашистке – сразу отчисление и – та-да-дам! – армия!

Кто не служил, те насупились…

Утром началась Польша. Я смотрел на пролетающие по экрану окна крестьянские поля, с виду – как бы дачные участки. Клочки, разделенные межами, коряво и беспорядочно нарезанные. Братья-пшеки пахали свои кусочки родной земли, влача плуги за невзрачными лошадками, – чисто графья Толстые.

Последняя остановка в Польше – кажется, это была Познань. Легкая болтовня с местными, с польками, на смеси украинского с немецким, они всё понимают, это смешит меня: надо же, до чего легка эта жизнь, как близки и понятны чужие языки и народы, и чужие девки!

Познань оставлять было грустно. Это ж славяне, еще почти наши люди. А там дальше – жесткие, жестокие, хладнокровные германцы. Та земля уж совсем, всерьез чужая. Там, ребята, будет не до шуток.

После Познани – опять водка, анекдоты, курение в тамбуре. А там и Франкфурт. Не тот, который сверкающий, богатый, какой мы узнали после, – но иной, совсем другой, бедный пограничный ГДР-овский городишко. Выскакиваю из вагона на перрон, дышу растворенной в воздухе сладкой угольной пылью – сколько ее будет потом, как я не смогу ею надышаться на прощание, уезжая из Германии, казалось, навсегда, расставаясь с той жизнью, думал я, навек!

Стою, осматриваюсь… Вот по перрону по-хозяйски идет некто в темно-синем мундире – небось, железнодорожник! Скорей, конечно, переодетый, все же знают о мосфильмовских павильонах для киносъемок про дальние страны, поскольку не бывает же так, чтоб человек запросто сел и поехал себе за границу, в Европу… Я всё еще не готов был поверить в то, что чудо таки случилось, и потому не мог заговорить с человеком в синем мундире иначе как по-русски, на его, я был уверен, родном языке! И вот я его спросил про что-то. Он слушает – и смотрит на меня недовольно, и что-то бурчит в ответ, неразборчиво, но с прононсом совершенно определенно не нашим. Опять-таки легчайший запах сгоревшего угля, настолько не наш! У нас он густой, дымный, удушливый, тяжеловесный, угрюмый, – а тут он вон как бодрит. Похоже, дело было в том, что у нас уголь настоящий, черный, каменный, а у них – всего лишь бурый.

Это Франкфурт-на-Одере – там, я знал откуда-то, был после войны перевалочный пункт для немцев, которых из русского плена везли nach Haus… Их выпустили на родину, домой, почти всех, кто остался жив. Это не оставляло меня равнодушным. В природе же должно быть что-то типа равновесия, нет? И вдруг его нет. Вот как теперь? Пришли к нам с мечом, но от меча не погибли, а поехали до дому, до хаты? А мой дед – зарыт под Сталинградом… Кости его давно истлели.

Пока ехали с Белорусского, по коридорам поезда протекали потоки людей в казенном. Сначала – совецкие, пограничники и за ними таможенники. Наши солдатики – худые, испуганные, застегнутые на все пуговицы, гладко выбритые. Затем – польские: раскованные, обмякшие, неторопливые и небрежные, с животиками и усами. Под занавес – немцы, в фуражках набекрень, вежливые и суровые. Серые их мундиры были почти как в кино про войну… Это волновало.

В Берлине на дымном гулком Ostbahnhof нас встретила смуглая (с примесью крови союзников?) красотка из универа – и на автобусе повезла бригаду в пункт назначения.

Лейпциг, общежитие на Johannes R. Becher Strasse. Утро в новом доме: где ж достать пива? Или хоть лимонада? На опохмелку? Совершенно для нас неожиданно через дорогу обнаружился универсам, буквально фантастический, будто закрытый распределитель в Москве на Грановского – он весь был наполнен едой и выпивкой, что вызвало совецкие восторги. Как мы ловко устроились, обдурив всех! Протырились в ГДР!

После пива и сосисок я поехал в универ – и там! Получил солидную пачку денег! 458 восточных марок. И произвел осмотр бумажек. На сотке приятного голубого цвета, типа совецкой пятерки, располагался портрет Маркса. На красноватом полтосе – Энгельс, на зеленой двадцатке – Гёте, на червонце, похожем на совецкий рубль, – Клара Цеткин, на пятерке – еще кто-то, не помню, он был заменен вскоре на Мюнцера. Подивившись такой иерархии, я обнаружил, что исторические личности были не только на картинках, но и на водяных знаках, едва различимых.

Куда ж первым делом пойти в новом городе? Мы с приятелем, попутчиком и соседом по купе, решили податься в знаменитый тамошний зоопарк. По пути встретили винный и, не сговариваясь, зашли. Долго стояли перед витриной, открыв рты… Как дети в магазине игрушек. Продавщица не была удивлена таким поклонением бухлу: в городе же было полно русских – и военных, и туристов.

Постояв так, мы без фантазий, всё ж совецкие люди – взяли 0,7 водки. Войдя с бутылкой в ворота зоопарка, присели там на лавочке в культурных зарослях, и товарищ внезапно достал из портфеля стакан…

Началась бессмысленная пьянка, какая-то пошлая любительская постановка по мотивам поэмы любимого Вени Ерофеева.

Когда уж совсем стемнело, нас нашел охранник – и выпроводил с территории.

Мы нашли в городе открытый подъезд и там, на лестничной площадке, уныло продолжили пьянство и алкоголизм… Типа русская удаль! Как это было мелко и глупо. А тогда казалось, что мы прекрасно проводим время!

После недельного отдыха в таком вот духе я подумал: а не начать ли наконец учить немецкий? Но – с чего начинать? Метод я сперва применил такой: медленное чтение словаря. Нужные слова, думал я, должны запомниться сами – почему нет?

Однажды я лежал так на кровати и учился, перелистывая. И тут заходит немец из соседней комнаты – Дитер:

– Не поможешь ли ты перевести текст, совсем маленький?

– Давай!

Мы пошли к нему в комнату, сели за стол. Он первым делом достал четвертинку и налил мне: «Прозит!» Я жадно и с чувством махнул рюмку. Бухло в те годы было в Совке предметом роскоши, и, если где-то наливали на халяву, казалось, что коммунизм уже близок! И щастье – на подходе.

Дитер меж тем вслед за мерзавчиком достал словари и газету, вот же смешно, «Правда». Текст был, само собой, типа «о мерах по дальнейшему бу-бу-бу, вместе с тем и несмотря на». Я на ломаном своем невнятном немецком передавал суть, а Дитер, который ту свою водку не пил, торопливо записывал за мной эту казенную чушь. Не скрою, было приятно, что наш язык они знают еще хуже, чем мы – их.

Постепенно я начал там как-то обживаться. Привык к немецким сухоньким старушкам, которые любили танцевать в кабаках – сразу не понял, что они так знакомятся и заводят отношения, и поначалу наивно удивлялся бескорыстной тяге к хореографии… К югославам-строителям, здоровенным крепким ребятам, которые ужинали в тех танцзалах! К полякам, почти сплошь в почему-то желтых ботинках. «„Братья“-славяне» (кавычки тут оттого, что они при случае с удовольствием попрекали нас расстрелом в Катыни) были непременной и заметной частью городского пейзажа. Они кучковались в переходах, возле универмагов, в переулках. И приставали к прохожим на улице, как цыгане, по бизнесу:

– Купим золото и червонцы, поменяем восточные марки на западные, шесть к одному…

Вокруг поляков собирался народ и покупал американские сигареты, кожаны, брошки, цепочки, зажигалки. Это смахивало на black market, воспетый Marlene Dietrich. А поляки скупали у немцев джинсы, после продавали их в Москве, где на выручку брали золото – и везли его в Австрию, откуда возвращались на б/у «фольксвагенах».

Это поляки; ну а мы там какую жизнь вели?

Утром, в нечеловеческую рань, как на рыбалку, надо было в университет на урок немецкого. К семи, что ли, часам. Это еще что! На заводах смена начиналась и вовсе в шесть. Едешь сонный на трамвае… На любом – хоть 5-м, хоть 16-м. Из Lossnig, с окраины, из спального района – в центр, где торчит одиноким звериным клыком главный университетский корпус. Но сперва ж завтрак, голодное брюхо к ученью глухо. Универская столовая, которую немцы придумали называть латинским словом mensa (что, кажется, означает «стол»). Впрочем, не на пустом месте тут завелась латынь: университет в Лейпциге основали в дремучем 1409 году. А чем мы, в смысле наши предки, занимались в те годы?

Значит, заходишь в столовку, берешь поднос, толкаешь его по направляющим, вдоль прилавка. Сперва – еда, далее напитки: пиво бочковое, водка, бренди и красное. И всё это – ранним утром, и всё это – в универе… Чудеса.

С утра иные из нас не удерживались от кружки пива, далее от второй, и прочая, и прочая, и завтрак плавно перетекал в обед, с водкой, а до ужина уже рукой подать… Непременно за каким-нибудь липким от пролитого и высохшего пива столом обнаруживалась пара-тройка наших, уже с трудом подъемных, обсыпанных сигаретным пеплом; они громко обсуждали вечные темы, а также обличали немцев и Германию, ну, понятно за что.

В 22.00 заведение закрывалось, и совецких товарищей уважительно – всё ж таки старшие братья! – просили выйти вон.

Я в столовой в загул не уходил, но после занятий туда заглядывал, брал какой-нибудь гуляш, а к нему шесть рюмок бренди. Буфетчицы узнавали меня, улыбались. Как-то одна спрашивает:

– Ты сам-то кто будешь – русский или мадьяр?

– А что? – Совецкому человеку за границей очень шла бдительность, все ж понимали, что кругом стукачи.

– Да я тут уж семь лет стою на разливе и замечаю, что из всех народов, а тут полмира представлено, эти ваши два – самые не дураки выпить. Так ты конкретно из каких будешь?

И тут я, должен признаться, изменил родине.

– Мадьяр! – говорю. И для верности еще добавил, чтоб совсем замести следы, от греха подальше: – С экономического.

– А.

Но, конечно, заседал я не только в бедных столовках. Как состоятельный человек – такого опыта у меня прежде никогда не было! – я открывал ногой двери кабаков и засиживался в них, и роскошествовал. Но корил себя за лень и небрежение. До тех пор, пока внезапно мне не открылась – с похмелья – истина. Ведь я как проводил вечера? В разговорах на немецком, то бишь в изучении профильного предмета! Местные надоевшие друг другу алкоголики, опознав в тебе чужого, иностранца, из любопытства подсаживаются или тебя к себе за стол зовут, ну и слово за слово: кто, откуда, зачем и т. д. И дальше – о том, как они сами были или же не были в России, что о ней думают. Политика, промышленность, колхозы… Пустой пьяный треп вроде как. А на самом деле – это же были полновесные уроки разговорного немецкого. По пьянке начинаешь понимать мудреные высказывания и заумные слова, какие стрезва не по зубам. После стакана развязывается язык, начинаешь выдавать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, длинные, как у Льва Толстого, и запутанные грамматические конструкции, такие, что сам удивляешься. Позже я узнал научное этому объяснение: при снятии психологических тормозов пассивный лексический запас переходит в активный. Конечно, большую часть выученного в пивной – забываешь, как протрезвеешь, но что-то же остается. Например, память о легкости разговора на чужом языке. Вырабатывается привычка к победе! И крепнет иллюзия, что ты уже стал классным переводчиком…

После, к ночи, выходишь с пьяными немцами из Kneipe на пустую темную улицу… Начинается пьяное пение. Кто-то из них затягивает, ну а ты разве только припев подхватываешь. Нескладно, но весело. На красный свет, что примечательно, немцы дорогу не переходят, хотя на ночной улице пустынно, ни души. Даром что в пьяном виде, а какие законопослушные!

Пили восточные немцы немного, но зато при этом почти не закусывали. Вроде захмелели чуть, а уж изображают из себя последних забулдыг. Должно быть, всё это из экономии.

А еще же я не брезговал и «для нас важнейшим»! Каждый день тащился в «Капитоль». В большом зале там крутили соцстрановские нудные ленты, зато в малом – всё было «как в лучших домах Лондона и Парижа». Вплоть до «1900» Бертолуччи, «Кабаре» и «Пролетая над кукушкиным гнездом».

Отдельно надо сказать про «Улыбку великого соблазнителя» – так кино назвали в своем прокате немцы. В не-немецких землях оно крутилось как The Tempter. У нас его до сих пор не показали, если я ничего не пропустил. Режиссер там – знаменитый на весь Совецкий Союз Дамиано Дамиани! «Спрут» его шёл в Совке на ура, старики еще помнят. Там, в этом The Tempter, брат любил сестру, такая была интрига, одна из. Любил – в плохом смысле этого слова, нехорошо любил. Не по-братски, не как братские народы и соцстраны, а иначе – за пределами морального кодекса строителя коммунизма. Для аудитории «18+». Родители этих любовников, серьезные воцерковленные католики, детей разлучили, спрятав дочку в монастыре. А брат-любовник, этакий красавец, ангел с кудрями, кажись, блондин, не вынес разлуки – и зарезался, причем не удобным романтическим кинжалом, но здоровенными портновскими ножницами. Это напомнило о судьбе дорогого и непонятного художника Ротко, который тоже, ну, чисто самурай, вспорол себе живот. И опять же, как и Ротко на своих полотнах, киногерой дал яркую картинку, поиграл цветами: придумав покончить с собой, он под кровь подобрал снежно-белый костюм. Короче, кадр удался. Забавно, что фильма этого нигде нет и мало кто про него слышал.

Надо сказать пару слов про еще одно забытое, пропущенное народом кино того же Дамиани – «Ленин. Поезд». Две серии. Всё – как обещано в названии: Ильич по железной дороге едет из Швейцарии – через ту же Германию – в опломбированном вагоне. С миссией – устроить революцию в России и вывести ее из войны! И тогда Германия, по замыслу ее Генштаба, победила б в Первой мировой. Но вслед за русской революцией случилась и германская, после чего обе эти страны проиграли. Даже Сербия, из-за которой мы ввязались в ту мясорубку, вошла в почетный клуб победителей! В отличие от нас, лохов. Но по-любому лучшим немцем (из иностранцев) должен считаться Ленин, вон как удружил! Ну хорошо, пусть лучшими считаются оба – и Ильич, и Горби, – ладно, так и быть.

Да, так вот кино. Германский агент направлялся в Россию с Надей – «мальчик, водочки нам, на родину летим!» – и с Инессой, они там обе две. А сперва немецкий этот шпион, иностранный агент, как сейчас говорят, собирается в поездку: гонит жену к сапожнику, которому ранее отдали в ремонт единственную пару ботинок Ильича, чтоб прибить новые подметки, ну не босиком же ехать на революцию! Мощная комедия. Больно, что не наши ее сняли! А чужие иностранцы, которым плевать на всё. Украли тему буквально!

Глава 17. Arbeit macht frei

На что мы там, в ГДР, гуляли? Главной статьей дохода была стипендия: как сейчас помню, 448 восточных марок 50 пфеннигов. По тогдашнему официальному курсу это было, грубо, 140 рублей. Каким-нибудь финнам платили 270 марок, и они говорили, что нам завидуют, а мы верили – не пробовавши тогда на вкус настоящей валюты. Хорошо ли можно было жить на эти 450 марок? Сейчас припомню, что почем было… Десятка в месяц – квартплата за койко-место в общаге. 80 пфеннигов – комплексный обед в универской столовой, почти всегда съедобный. Ровно столько же – бутылка пива в супермаркете. За шесть марок 25 пфеннигов я по студенческому доезжал до Берлина. В 13 марок вставала 700-граммовая бутылка бренди. За 120 в универмаге продавались восточногерманские джинсы, которые в Союзе сходили за фирменные.

Стипендия – это да, но еще ж я там работал на двух работах. Первая – на заводе с как бы русским названием «Ventil». Вечерами мы там действительно собирали вентили, для каких-то трубопроводов. Корпуса, прокладки, крышки… Болты мы завинчивали четырехствольным прибором, который на пружинах свисал с потолка. Подтягиваешь его к себе, сажаешь стволы на головки болтов, нажимаешь рычаг – и через шланг подается сжатый воздух, он крутит эти пневматические гаечные ключи. По-немецки это называется Luftschrauber, а по-русски – не знаю: на родине мне такого прибора в руки брать не доводилось.

Работали мы часа по три, по четыре, в табеле нам из уважения – старшие же братья – ставили не полновесную «восьмерку», но всё ж больше, чем надо: шесть часов. За вечер набегало марок 20–25; перевести в реалии совецкой жизни, так это литр марочного коньяка.

Иногда ранним воскресным утром к нам в общагу приезжал Мюллер, главный инженер этого «Вентиля» (впрочем, директор завода и начальник нашего цеха – те тоже были Мюллеры). Будил нас – и умолял выйти на работу прям сразу: горел план. Ну мы ехали, выручали. После работы нам в Красном уголке выставляли водки quantum satis, к ней – здоровенные тарелки с нарезанной колбасой. Кроме студентов, социалистическую экономику таким манером удерживали от обрушения наши сверхсрочники, которые днем в гарнизоне ремонтировали совецкие танки, а вечерами халтурили. Им, как профи, платили больше.

Впрочем, завод – это так, унылые будни. Куда веселей были земляные работы (опять вспоминается Веничка) в парке им. Клары Цеткин – по выходным. Перед подрядчиком, которого звали опять-таки Мюллер, выстраивалась шеренга добровольцев; это были почти сплошь немецкие мальчишки, им нужны были марки на бензин для мотоциклов – и на девчонок. Этих школьников брали, если только не хватало нас, русских студентов. Как бы гастарбайтеров.

Там через парк тянули теплотрассу. Ну мы траншею сначала рыли, не торопясь, а после укладки труб – закапывали. Слава Богу, этой шабашки хватило на оба наших семестра.

Роешь так не спеша с семи утра до двух дня, а там и обед. Сухим пайком: салями, булки и бананы на десерт. Совецкий дефицит! Все равно как сейчас… икра, к примеру, морских ежей. А перекусили – подъезжает бухгалтерша с железным сундучком и выдает на брата по 45 марок.

Обратная дорога в общагу пролегала мимо русского гарнизона. На территории размещался единственный на весь город открытый магазин – после того, как вся торговля в городе прекращалась в полдень субботы аж до раннего понедельничного утра. Как сейчас помню: портвейн «Кавказ» там стоил 6 марок.

После этого патриотического шопинга – в общагу. Приедешь, примешь душ и стаканчик портвейну, вздремнешь – а там и на дискотеку. Наутро опять в парк и снова в военторг. Так проходил weekend…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?