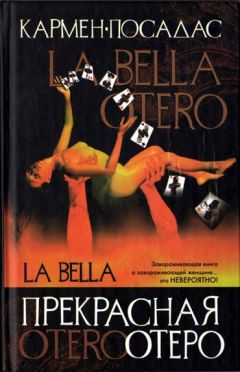

Читать книгу "Прекрасная Отеро"

Автор книги: Кармен Посадас

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Первая удача

Ницца, 9 апреля 1965 года, 10 часов утра

Думаю, пришло время уточнить вопреки тому, что я рассказала своей подруге и биографу мадам Вальмон и всему написанному обо мне: не Париж был первым покоренным мной городом. Я действительно побывала там в 1889 году и танцевала на частном ужине в «Гран-Вефур», но этим мой «успех» и ограничился. Так что я опущу все выдумки, вошедшие в мои мемуары: я рассказала их только для того, чтобы увидеть дрожащие от удовольствия перья на шляпе легковерной мадам Вальмон. Однако сделаю одно исключение. Стоит упомянуть, хотя бы мимоходом, историю о муже – оперном певце. Я выдумала ее для заполнения периода моей жизни от четырнадцати до восемнадцати лет. Муж – итальянский аристократ – был назван мной бароном Гилермо. Едва ли нужно объяснять причину, толкнувшую меня на это. Любая женщина моего поколения должна была иметь за свою жизнь по крайней мере одного мужа. Я никогда не была замужем, поэтому несуществовавший барон нужен был для соблюдения этой необходимой условности. Так как этот персонаж был создан моим воображением, я приписала ему некоторые качества, необходимые для объяснения моего поведения в годы славы. Так, например, я придумала, что мой муж, певец-баритон, красивый и темпераментный итальянец, происходивший из разорившейся знатной семьи, заставлял меня ужасно страдать (очень удобно иметь в прошлом несчастную любовь, этим можно оправдать многое)…

Я рассказала, что познакомилась с Гилермо во время второй вымышленной поездки в Португалию и, потеряв голову от любви, последовала за ним на Лазурный берег. Однако два года спустя, не в силах больше выносить его измен, оставила мужа и приехала в Париж, где с «триумфом» выступила в «Гран-Вефур». Барон был мне нужен также для оправдания еще одного моего порока – страсти к игре. Еще раньше в мемуарах я «признавалась», что и мой вымышленный отец, и возлюбленный Пако Колль были игроками. Многие люди думают, что страсть к игре связана с влиянием мужчин, особенно отца или любовника. Мне известно, что губительные страсти не объясняются столь простыми причинами, но мне показалось выгодным представить все именно так: я знала, что эта версия будет с восторгом принята мадам Вальмон. Поэтому я поведала ей о реальном случае, произошедшем со мной в другой ситуации и с другим спутником, который, если говорить откровенно, вовсе не был мне мужем.

«Через несколько дней после нашего приезда в Монте-Карло, – продиктовала я мадам Вальмон, – Гилермо проиграл в рулетку даже мое белье. Я ненавидела игру, но однажды – не знаю почему – подошла к столу и робко поставила два луидора на красное. Через несколько секунд, увидев, что крупье забрал мои два луидора, я отошла. Походила по залу и спустя некоторое время случайно оказалась перед тем же столом, за которым играла. На одной из клеток лежала большая сумма денег. Я огляделась, чтобы узнать, кому они принадлежат, как вдруг крупье обратился ко мне: «Сеньорита, вы снова ставите эти деньги на красное?» Я показала жестом, что это не мои деньги, но крупье возразил: «Да-да, они ваши, прежде вышла ошибка».

– По-видимому, – поспешила я объяснить мадам Вальмон, – крупье ошибся, забрав мои два луидора, но кто-то, видевший, как играла хорошенькая робкая девушка, заставил его исправить ошибку. Он вернул выигрыш, но, так как никто не забрал ставку, она осталась на красном, выпавшем двадцать три раза подряд, в результате чего мои два луидора превратились в сто пятьдесят тысяч франков. Так родилась моя неумеренная страсть к игре.

Эта история произвела огромное впечатление на мадам Вальмон, и я рассказывала ее бесчисленное множество раз. Однако правдой было лишь то, что в это время, то есть в восьмидесятые годы, Каролина Отеро Иглесиас действительно находилась в тех местах, зарабатывая себе на жизнь пением и проституцией. Кто знает, возможно, жизнь – это роковой порочный крут. Там, на Лазурном берегу (или, вернее сказать, здесь, потому что Ницца тоже находится в этой прекрасной области), начались – и, без сомнения, здесь и закончатся – похождения Беллы Отеро.

А что касается истории о неровных плитках, которую я начала рассказывать, прежде чем мои мысли повернулись к никогда не существовавшему барону Гилермо, то дело было так.

Пако Колль, будто бы бывший моей единственной любовью и человеком, с которым я, оставив мать, сбежала в Португалию и от которого впоследствии «забеременела», действительно существовал. Однако на самом деле он был всего-навсего бродячим артистом: я познакомилась с ним в Барселоне, куда пришла труппа португальских циркачей, с которыми я сбежала из Вальги. Нужда сдружила нас, и именно он научил меня петь и танцевать. «Ты двигаешься великолепно», – любил говорить мне Пако во время наших уединенных занятий. Теперь я понимаю, что он имел в виду другие телодвижения, похожие на танец, но намного более продуктивные для нас обоих. После недолгого периода обучения как в вертикальном, так и в горизонтальном положении мы оставили Испанию и после странствований по северу Франции решили поселиться в Марселе. Там Пако нашел мне работу в притоне под названием «Куколка», и наши дела шли хорошо до тех пор, пока он все не испортил, влюбившись в меня. Он хотел, чтобы я отказалась от самой доходной части своей работы, но в то время я уже точно знала, что мое призвание было не в том, чтобы стирать его грязную одежду и исполнять другие обязанности хорошей супруги. У меня появилось много поклонников. Я даже собрала к тому времени небольшую коллекцию драгоценностей: нефритовая брошь солитер, стоивший по крайней мере пятьсот франков знаменитое серебряное кольцо с сердечком… «Это мое самое любимое украшение, – заявила я однажды и потом повторяла свою выдумку в различных интервью, – это обручальное кольцо матери, подаренное ей моим отцом. Я никогда не расстанусь с ним, что бы ни произошло!»

И, надо сказать, я почти исполнила эту клятву. Хотя кольцо в действительности не было для меня памятной вещью, а лишь частью легенды, я хранила его долгие годы. Однако в конце концов и это жалкое колечко оказалось в ломбарде – в те времена, когда в моей шкатулке оставались лишь безделушки.

«Тем временем, – продолжала я рассказывать мадам Вальмон (эта часть истории действительно правдива), – на Лазурном берегу удача стала отворачиваться от меня. Один торговец пивом из Лиона пригласил меня в лионский ресторан «Поль Бокюз», бывший и, наверное, до сих пор остающийся одним из лучших в мире. Там он предложил мне пятьдесят франков за каждую проведенную с ним ночь. Это было лучшее предложение, которое я когда-либо получала за свои девятнадцать лет, но я отказала ему. Вопреки тому, что обо мне говорят, я всегда сама выбирала мужчин, с которыми ложилась в постель, и была намерена сохранять свободу выбора любой ценой. Я уже доказала это однажды, когда после ужасной ссоры с Пако, несмотря на юный возраст, осталась одна в городе, без какой-либо опоры. Два или три дня спустя я, будто празднуя обретенную свободу, уже танцевала босиком на грязной улице в окрестностях марсельского порта, вдали от алчных взглядов лионского торговца пивом и еще дальше от глаз моего молодого наставника. В те времена я не знала французского языка и не понимала, что говорят обо мне моряки из разных стран, смотревшие на меня с жадностью собственников. Я танцевала, как некогда в сосновых рощах Вальги, с былой беззаботностью, как вдруг почувствовала, что кто-то наблюдает за мной.

Именно в тот момент моя нога наткнулась на плитку, чуть выше остальных, и это заставило меня остановиться».

– Простите, мадам, или, точнее, мадемуазель. Вы – та самая знаменитая Белла Отеро, оставившая сцену пятьдесят лет назад?

Это воспоминание так живо, что мне трудно отвлечься от него и посмотреть на молодого человека, похожего на Джонни Холлидэя, так нагло ворвавшегося в мои грезы. Однако мое замешательство продолжается не больше секунды. Не поднимаясь со скамьи, я взмахиваю палкой над его грязной головой и достаточно красноречиво даю понять, чтобы он оставил меня в покое. Тип отходит на некоторое расстояние. Теперь я могу снова коснуться плитки старой босой ногой.

«Меня зовут Джургенс, мадемуазель, – слышу я другой, далекий голос из прошлого, навсегда связанный с плитками на мостовой, – Эрнест Андре Джургенс, представитель нью-йоркского «Эден мюзе» и импресарио».

Тогда я рассмотрела этого человека, резко контрастировавшего своим видом с грязным портовым кварталом Марселя. Он был в светло-бежевом костюме, и гамаши того же цвета покрывали изысканные коричневые ботинки. Цепочка часов пересекала жилет, а на голове была шляпа, какие в те времена носили любители праздных прогулок. Кроме того, у незнакомца были такие выразительные усы, что казалось, будто в них заключена вся сущность их обладателя.

«Я видел, как вы танцевали вчера вечером в «Куколке», это заведение недостойно вашего таланта, – сказали мне усы, – но это можно исправить. Вы слышали когда-нибудь об «Эден мюзе»?»

Должна сказать, что в следующий раз моя босая нога коснулась неровностей мостовой уже на искусственной улице Севильи, созданной декораторами нью-йоркского «Эден мюзе», – во время великого дебюта Беллы Отеро в 1890 году. Однако потребовалось еще несколько месяцев и много стараний моего нового покровителя Эрнеста Андре Джургенса, чтобы я смогла повторить этот волшебный ритуал, до сих пор помогающий мне вновь переживать те счастливые моменты.

– Что вам здесь нужно, молодой человек? Не наступайте сюда! Будьте любезны, оставьте меня в покое. Разве вам не говорили соседи, что Каролина Отеро – сумасшедшая старуха, которая никогда – слышите, никогда! – не разговаривает с журналистами? Уходите или я позову полицию…

Дух «Бель эпок»

Многие считают, что первый успех пришел к Белле в Париже в восьмидесятые годы, однако я должна объяснить, что это заблуждение, и связано оно с хорошо продуманным шагом соадминистратора «Эден мюзе» в Нью-Йорке Эрнеста Джургенса.

В 1889 году, когда состоялась знаменитейшая Всемирная выставка в Париже, Джургенс отправился во Францию с целью нанять артистов для следующего театрального сезона в Нью-Йорке. Директор театра граф Альфред фон Кесслер поручил ему найти «настоящую испанскую танцовщицу с хорошей репутацией на французской сцене – такую, которая сможет затмить Карменситу, эту фальшивую звезду наших конкурентов "Костер и Билз"». Однако, проведя несколько недель в Париже, администратор так и не нашел подходящей танцовщицы. Следует объяснить, что в те времена все экзотическое – будь то японское, индийское и даже испанское – производило фурор не только в Европе, но и в Соединенных Штатах. Это было очень модно, и никого не смущало, что знаменитая Карменсита из «Костер и Билз» была на самом деле дочерью польского каменщика-эмигранта, живущего в штате Пенсильвания. Джургенс не мог и представить, что будет так трудно найти в кипящем Париже соперницу польской Карменсите. В городе было несколько испанских артисток, однако Джургенс убедился, что ни одна из них не способна соперничать с Карменситой, которая – нужно признать – была довольно талантлива. Джургенс уже собирался вернуться домой со скудным артистическим багажом («Танцующие сибирские собаки», «Чудесный танцовщик на китайских блюдах» и, наконец, две испанские танцовщицы «Дуэт Ибаньес», прославившийся своим танго на 333 метров по лестнице Эйфелевой башни), но прежде решил обойти провинциальные кабаре, надеясь отыскать «редкую жемчужину», которую можно было выдать за звезду в Нью-Йорке. Так этот спокойный тридцатишестилетний отец семейства имел несчастье повстречать и полюбить Каролину – именно он создал Беллу Отеро из никому не известной танцовщицы, зарабатывавшей не столько танцами, сколько проституцией.

Прежде чем мы узнаем, как, используя различны ухищрения, влюбленный администратор превратил хорошенькую девицу-танцовщицу из марсельской трущобы в знаменитейшую артистку, следует рассмотреть исторические и социальные условия, способствовавшие созданию той легкомысленной и великолепной атмосферы, известной как «бель эпок», именно тогда появилось множество таких персонажей, как Белла Отеро Социальные модели – явление определенной эпохи поэтому, чтобы лучше понять феномен Беллы, необходимо иметь представление о нравах и атмосфере конца девятнадцатого века. В то время мир – по крайней мере цивилизованный – считал единственной достойной сто «лицей Париж.

В 1889 году Всемирная выставка и ее самый известный символ – Эйфелева башня изменили этот город, сделав его олицетворением не только радости жизни, но и прогресса. Это слово, ставшее популярным, добавило новые краски к joie de vivre,[22]22

Радость жизни (фр.).

[Закрыть] создав дух великолепной эпохи, выросшей, как ни парадоксально, из унижения. Франция, потерпевшая двадцать лет назад сокрушительное поражение во франко-прусской войне, начинала постепенно вновь обретать национальную гордость. Столкновение с немцами закончилось крахом в 1870 году, и с этого момента уязвленная гордость французов становится двигателем перемен. Менялись былые устои. По мере приближения восьмидесятых годов XIX века как-то устаревают прежние ценности, особенно религия и мораль. Мораль, всегда бывшая не в почете в высших кругах, становится менее строгой и в других социальных слоях. Анатоль Франс, например, так определил это новое всеобщее настроение в своей «апологии счастья» – речи, произнесенной перед народным университетом Эмансипасьон: «Долгая традиция, до сих пор тяготеющая над нами, учит, что лишения, страдания и боль благодатны, а за добровольные лишения ждет особая награда. Какая ложь! Не слушайте священников, говорящих о преимуществах страдания. Наслаждение – вот благо!»

Так возник призыв «наслаждаться жизнью и получать удовольствие»: эти блага были доступны мелкой и средней буржуазии, но обходили рабочий класс. Разница между этими социальными слоями значительна: рабочие были по-прежнему связаны бесконечным каждодневным трудом и могли надеяться прожить едва ли сорок лет, а остальное общество прожигало жизнь. В конце века появились парки развлечений, танцы на открытом воздухе, атмосферу которых так хорошо изобразил Ренуар в своих картинах – например, «Бал в "Ле Мулен де ла Галетт"». Развлечения «демократизируются»: всемирные выставки, воплощающие Современность и Прогресс, посещает самая разношерстная публика, а интеллектуальная элита воспевает мимолетность жизни в богемных и экстравагантных притонах. До того как вошли в моду «Фоли-Бержер» и «Мулен Руж», богачи и бедняки, лавочники и аристократы, артисты и писатели братались в таких заведениях, как «Ша-Нуар», где хозяин приветствовал своих посетителей словами Salut mes cochons! (Здорово, мои дорогие свиньи!) или называл их tas de salauds! (шайкой ублюдков). Кстати, среди этих посетителей, кроме простолюдинов и представителей богемы, бывали и такие знаменитые люди, как принц Уэльский и король Греции, а также Пастер и Ренан. В других заведениях, например, в «Аде» на бульваре Клиши, посетителей встречали словами «добро пожаловать, дорогие висельники» официанты, одетые арестантами, с цепью и металлическим шаром на ноге, и предлагали им отвратительные на вид напитки. В 1879 году появились различные литературные группы любителей вольностей – например, объединение. Эмиля Гудо «Гидропаты», а затем возникли еще жеменофутисты и т. д. И все они с криками «Да здравствует абсурд!» отдавались этому новому гедонистическому и беззаботному настроению, ставшему реакцией на унизительное поражение в войне 1870 года.

Можно было бы привести немало примеров и описать различные события, чтобы проиллюстрировать столь необычное настроение, созданное «бель эпок». Но мне кажется, что полезнее объяснить сам процесс, попытаться понять умонастроения, помогающие пройти от унижения к возвышению, ко всему тому, что получило название «радость жизни». Благодаря публикациям «Гидропатов» можно восстановить и понять начало этого явления.

События 1870 года, последующее падение Второй империи и свержение Наполеона III заставили мыслящих людей искать в истории Франции блистательные, героические примеры, способные вернуть гражданам национальное достоинство. Что же отличает французов от скучных немцев и скептичных англичан? Именно это свободолюбивое, жизнерадостное, языческое и гедонистическое восприятие бытия получило название «галльский дух». Истоки французской гордости вдруг стали искать у далеких и славных предков – галлов. Не имело значения, были исторические источники достоверными или целиком основанными на легендах, в которых закрепились различные клише, сохранившиеся в фольклоре и литературе.

Для создания новой эстетики прибегли к патриотическим и одновременно языческим символам: так, в произведениях искусства стали популярными нимфы и фавны, а также другие персонажи, взятые из древних и почти забытых галльских легенд. А в 1880 году был возрожден национальный праздник Франции в честь взятия Бастилии, находившийся под запретом долгие годы. Фригийские колпаки и изображения Марианны снова появились повсюду. Стало модным демонстрировать предпочтение всему национальному, заявляя о его превосходстве над иностранным. Французы – согласно этой новой, самовосхваляющей идеологии – сильны от природы. Они – победители. Они, как и галлы, обладают непревзойденным талантом наслаждаться радостями жизни. Если признать за ними также умение ценить красоту, гастрономическое мастерство и великолепные способности в любовных утехах, то неудивительно, что символом новой эстетики стало произведение «Гаргантюа и Пантагрюэль» и его девиз (как и самого Рабле): «Fays се que veulx» («Делай все, что хочешь»).

Как и следовало ожидать, столь привлекательное и антибуржуазное мировоззрение привлекло интеллектуалов со всего света, не говоря уже о самих французах – таких, как Виктор Гюго, Ги де Мопассан, Марсель Пруст, Эмиль Золя, Поль Верлен, Анатоль Франс, Габриель Сидони Колетт и множество других. Можно сказать, что в Париже на рубеже веков с 1880-х по 1910-е годы собралась удивительная плеяда писателей и художников, которые съехались отовсюду, привлеченные столь благодатной атмосферой: Оскар Уайльд покинул Англию и последние свои произведения писал уже по-французски (например, «Саломея», прекрасно соответствовавшая эстетике эпохи), из Испании приехали братья Мачадо, скандальный Пио Бароха-и-Неси и никарагуанец Рубен Дарио. Любой интеллектуал или человек, желавший стать писателем, обязательно стремился в мифическую столицу, и все они вскоре обнаруживали, насколько многолик этот город. Яркими красками рисует Париж в своих мемуарах Пио Бароха. На этом остановимся подробнее.

Париж глазами Пио Барохи

Для начала приведем некоторые его довольно необычные отзывы о литературе и писателях того времени:

«Эта эпоха […] родила таких глубоких писателей, как Колетт и Ренан, – утверждает он, – и в то же время других, которым, по моему мнению, далеко до великих романистов, – таких, как Анатоль Франс или Марсель Пруст (sic!). Мне кажется, что их произведениям не суждена долгая жизнь…»

Далее Бароха подробнее рассказывает о писателях, с которыми встречался чаще:

«[…] Когда я познакомился с Уайльдом, ему было 43 года, но он выглядел на 50. Не возникало сомнений, что этот грустный, увядший человек – автор «Портрета Дориана Грея» и других несколько претенциозных произведений для снобов, но трудно было поверить, что именно он создал такие искрящиеся остроумием комедии, как "Веер леди Уиндермир" и "Как важно быть серьезным"».

Помимо этих заметок Бароха оставил бесценные свидетельства о нравах, обычаях, моде и событиях той эпохи. Он, конечно же, высказал свое (достаточно строгое) мнение о деле Дрейфуса, волновавшем Францию более десяти лет, и резко критиковал снобистскую манеру богачей восхищаться покушениями анархистов, часто происходившими в то время, восторгаться событиями, которые у обычных людей вызывали слезы. В качестве примера он приводит случай, как некая аристократка с восхищением называла «очаровательным мужчиной» не анархиста, а преступника вроде Ландру, – это вызвало негодование Барохи.

Хотя нет сведений о том, что дон Пио и Белла Отеро знали друг друга, Бароха, должно быть, испытывал чувство презрения к Каролине, судя по его довольно пренебрежительным отзывам о том тщеславном Париже, частью которого она была. Описывая «Фоли-Бержер» и «Мулен Руж» (Бароха, по его признанию, посетил их лишь пару раз), он возмущается бессмысленностью песен, исполняемых там и производящих фурор. «В этих заведениях, – замечает Пио Бароха, – особой популярностью пользовался номер Chahut – «разнузданный канкан, цирковые прыжки, заканчивавшиеся шумной дионисийской вакханалией». Бароха не приемлет атмосферы так называемого «дионисийского мира»: по его словам, «некоторые танцовщицы умирали, выполнив большой écart,[23]23

Заключительный момент танца, когда танцовщица опускается на пол, раздвинув ноги в шпагате.

[Закрыть] а пьяные компании в это время бросали им цветы. После окончания представления в театрах можно было видеть нечто удивительное: бульвары и улицы были заполнены I молодыми людьми лет двадцати в широких брюках с цветным ремнем и в соломенных шляпах. «Кто это?» – спросил я. «Это апаши, гроза Парижа», – ответили мне, и я удивился: «Как такое возможно – их даже не сотни, а тысячи?»

«Одним из самых излюбленных мест апашей, – продолжает Бароха, – был Монмартр. Полиция не осмеливалась связываться с ними. В конце концов французское правительство вплотную занялось апашами, отправив их на фронт во время войны 1914 года. Так было покончено с парижским «апашизмом»… Это была, – заключает дон Пио, завершая описание социальной картины эпохи, – одна из лучших чисток во Франции».

Если в эту атмосферу, описанную Пио Барохой, добавить максимум фривольности (ее олицетворяли такие неподражаемые персонажи, как, например, Петоман из «Мулен Руж», исполнявший музыкальный номер с громким пусканием газов), больше денег, прогресса и ажиотажа, вызванного различными выставками, в особенности Всемирной выставкой 1889 года, получится более или менее верная картина того, что было названо периодом «бель эпок» – от 1880-х годов (точнее, с 1889-го) до войны 1914 года.

Именно в первые дни зимы 1889 года в сопровождении нового покровителя Эрнеста Андре Джургенса Каролина приехала в Париж. В то время это был город веселья, экстравагантных ресторанов, первых автомобилей и электричества, приводившего в движение ледяные катки или полотно, стоя на котором можно было объехать, не сделав ни одного шага, каждый из павильонов Всемирной выставки и полюбоваться чудесами прогресса. В этих павильонах сегодня выступала группа из ста артистов, прибывших из сибирских степей, а завтра – знаменитый цирк Буффало Билла с труппой настоящих ковбоев и американских индейцев. Глядя на фотографии того времени, каждый поймет, почему Париж называли «городом-светом». Но провинциальная двадцатилетняя девушка все это видела только из окна дома ее учителя танцев, потому что, несмотря на любовь к Каролине, Джургенс не позволял ей гулять, считая первоочередным делом артистическую подготовку. Он намеревался выпустить Отеро на нью-йоркскую сцену в начале нового сезона, начинавшегося в октябре, и поэтому решил нанять для своей протеже бывшего учителя музыки по имени Беллини. О нем имеется мало сведений, известно лишь, что он подготовил несколько лучших музыкальных номеров того времени. Беллини принял их в своем доме на рю Бон, попросил Беллу станцевать, послушал, как она поет. Когда она закончила, маэстро покачал головой: «С ней ничего нельзя сделать. Мне потребуется целый год или, возможно, вся жизнь, чтобы научить ее. Она не умеет ни танцевать, ни петь. И у нее нет таланта».

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!