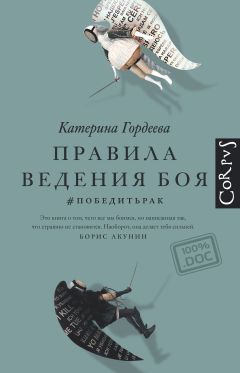

Текст книги "Правила ведения боя. #победитьрак"

Автор книги: Катерина Гордеева

Жанр: Медицина, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Глава 8

Я вспоминаю эту страницу из дневника Евгении Паниной как будто бы по хэштегу: #надвадцатомэтаже. Интервью телеведущего Дмитрия Шепелева, гражданского мужа певицы и актрисы Жанны Фриске, начинается именно с этих слов: «Я стою на 20-м этаже». Только речь о человеке, который рядом, который не болеет внешне, но которого болезнь затрагивает едва ли в меньшей степени; психологически рак распространяется как круги по воде – рядом с больным страдает от четырех до четырнадцати человек: родственники, знакомые, коллеги по работе, соседи, друзья. Шепелев – человек, который прошел через болезнь своей жены от начала до конца. Но начинает он с кульминационной точки – надежды: «Я стою у огромного окна на 20-м этаже Манхэттенской гостиницы. В стекло с разбегу врезаются огромные снежинки. Внизу рождественскими огнями горит Нью-Йорк. Мы только что вошли в номер. И, кажется, всё по-прежнему, как в прошлой счастливой жизни: мы вдвоем, мы в гостинице, сейчас начнется путешествие, которое станет еще одной страницей истории нашей любви. Я стою у окна и смотрю на город. За моей спиной огромная гостиничная кровать, заправленная свежими простынями. В ней только что утонула Жанна, прошептав: «Господи, как хорошо! Как раньше…» Спиной чувствую, как она улыбается. Поворачиваюсь и спрашиваю ее: «Жанна, а ты сама, правда, веришь?» С тихой улыбкой она отвечает: «Если ты веришь, то верю и я».

В интервью Шепелев описывает события января 2014 года. Но говорим мы об этом в январе 2015-го: записываем интервью там же, на 20-м этаже гостиницы в Манхэттене, в Нью-Йорке. Вместе с Димой и Жанной мы решили снять фильм об их борьбе против рака и победе над ним. Мы пытаемся восстановить ход событий, не упустив ни одной детали, чтобы их история смогла стать подспорьем тем, кто будет болеть потом. Это решение Шепелева и Фриске, а я им только помогаю. Зимой 2015 года они так верят в полную и окончательную победу над болезнью Жанны, что решают, не откладывая, сделать из пройденного пути пособие, четкое руководство для растерянных перед лицом рака людей: как принять болезнь, как уточнить диагноз, куда бежать за советом, где искать помощи. Съемки начинаем в Америке: здесь летом 2013 года Жанне поставили диагноз, здесь Дима впервые в разговоре со своей мамой перевел английское слово tumor на русский. Получилось – опухоль, то есть рак. Это слово зловеще повисло в воздухе.

С разрешения Дмитрия Шепелева я публикую расшифровку наших с ним интервью, записанных в период с 2014 по 2016 год. Эти интервью никогда не были в эфире.

ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ: Никто из моих и Жанниных родственников никогда тяжело не болел. Само слово «рак» было чужим, грубым, незнакомым, окончательным. И как будто из какой-то другой, не нашей жизни. Я помню, как подсознательно старался не впустить это слово себе в голову, не дать ему слететь с моего языка. И как, в конце концов, я сказал маме: «У Жанны – рак». А мама, помолчав, через тысячи километров ответила: «Я люблю тебя. Передай Жанне, что мы ее любим». Я повесил трубку и побрел через бетонный плац, окружавший больницу, где Жанне поставили диагноз и в первый раз буквально «вытащили с того света», в приемный покой, к лифтам. Потом по коридору – в палату. Пока я шел, в голове пульсировало совсем даже не слово «РАК», а другой слово – «ЛЮБОВЬ». Я вошел в палату, сел рядом с Жанной, взял ее за руку и сказал, глядя в глаза: «Я так люблю тебя».

Следующие полгода он будет повторять ей это чаще, чем прежде. А сам ночами, между съемками, тайком вызванивать одного «самого лучшего специалиста» за другим. Но так, чтобы решительно никто вокруг, никто из посторонних не понял, что Жанна больна. Чем именно она больна.

ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ: Почему я хранил молчание? По привычке. Меня никто этому не учил, никто не просил, не рекомендовал. Это какая-то память предков, подсказывающая, что болезнь – это несчастье, которым не делятся. К тому же мне казалось, что все происходящее с нами скоро кончится и должно пройти незаметно. И что, рассказав о болезни кому-то постороннему, я предам Жанну, предам нашу тайну, что-то разрушу. В итоге так вышло, что о том, что Жанна больна, к 2013 году знали только наши родители и три самые близкие подруги жены, с которыми я поделился «новостями» в какой-то сумбурной надежде: а вдруг в их толстых записных книжках есть телефон того самого врача. Или кого-то, кто может знать того самого врача. Я тогда даже никак не связывал публичность болезни с тем, что нам могут понадобиться деньги, какая-то помощь: дружеская, финансовая, медицинская. Я был уверен: мы справляемся и дальше будем справляться своими силами. А жаловаться не хотелось…

Мы делаем паузу. Рассматриваем Нью-Йорк с высоты двадцатого этажа модной гостиницы. Обсуждаем планы съемок: завтра у нас интервью в Лос-Анджелесе с доктором Блейком, светилом современной нейрохирургии, потом перелет в Майами, где всё, связанное с болезнью, почти мгновенно и страшно началось, потом Берлин и Москва. Я фантазирую: у фильма был бы классный финал, если бы Жанна спела новую песню. «Сейчас спрошу. Это должно быть ее решение», – говорит Шепелев. И отправляет смс.

Спрашиваю: «Как ты вообще пережил эти полгода молчания? Полгода, в течение которых у тебя вообще не было никого, с кем бы ты мог обсудить болезнь Жанны?» Молчит. Он, правда, очень старается говорить о болезни так, чтобы это было просто, понятно и полезно кому-то еще. Но у него не всегда получается справиться с эмоциями: «Ты знаешь, сейчас я, наверное, поступил бы по-другому. Отчасти наш разговор и фильм, который мы задумали, наше с Жанной решение рассказать всем о том, какой путь мы прошли, – это попытка исправить те полгода молчания». Шепелев смотрит на меня. Потом в окно. А потом вдруг, набрав воздуха в легкие, поворачивается к камере. И, прямо глядя в нее, говорит: «Я хочу обратиться ко всем тем, кто сейчас, прямо сейчас, в этот момент или, может, через неделю, месяц или год столкнутся с раком: не молчите. Оставаться один на один с болезнью нельзя. Всегда есть кто-то, кто прошел этот путь до вас, всегда может оказаться рядом кто-то, кто поможет вам пройти ваш путь с минимальными потерями. В одиночку справляться трудно и совершенно неправильно. Рак – это дорого. Дорого финансово, дорого – эмоционально. И вы сейчас, в самом начале, просто не можете себе представить масштаб того, во что эта борьба может вылиться. Поэтому просто постарайтесь не совершить наших ошибок и поверьте мне: так бывает, что человек не в состоянии справиться в одиночку. И это нормально». Жестом просит остановить камеру. Говорит: «Я сейчас тебе покажу». Достает телефон. И несколько часов подряд мы листаем и перечитываем эсэмэски и письма людей, написавших Диме и Жанне в ту самую ночь, когда они оказались в гостиничном номере на 20-м этаже Манхэттена. Эта ночь стала переломным моментом не только в болезни Жанны, но и в психологических обстоятельствах этой болезни: прежде рак Жанны Фриске был тяжкой тайной, которую приходилось оберегать, и это сжирало довольно много сил, отныне – за свою любимицу болела вся страна, обстоятельства болезни переменились.

В январе 2014-го им предстояло принять самое сложное и серьезное решение в совместной жизни, болезни и любви: как лечить Жанну, как сказать о том, что она заболела, друзьям и знакомым, миллионам ее поклонников, журналистам. Как перестать скрываться, перестать быть только двоими, хранящими тайну и сражающимися с болезнью, но остаться при этом наедине друг с другом? Накануне отъезда Фриске и Шепелева в США на лечение журналист, нанятый одним из российских «желтых» изданий, сфотографировал Жанну Фриске в аэропорту Шереметьево. В инвалидной коляске, без волос, с отекшим от химиотерапии лицом. Фотографию прислали на телефон Шепелеву прямо в момент взлета самолета, направлявшегося в Нью-Йорк, с недвусмысленной припиской: «Мы не торгуемся». Когда самолет приземлился, слух о болезни Жанны уже облетел прессу, телефон Шепелева разрывался от просьб прокомментировать и требований дать интервью. Одним из звонящих был генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. «Он сказал мне, что необходимость болеть на виду – это плата за популярность. И еще сказал, что канал будет собирать деньги на лечение Жанны. Хотим мы этого или нет. Сказал, что у меня есть возможность рассказать обо всем так, как я считаю нужным, используя эфир самой популярной в стране программы «Пусть говорят», – говорит Шепелев. – Я рассказал об этом Жанне. Она кивнула: «Значит, так и надо сделать».

Через пару часов, заплаканный и обессилевший, он покажет ей видеообращение, записанное на ноутбук. Она опять кивнет. Московским вечером, когда в Нью-Йорке будет раннее утро, это обращение увидит вся Россия. Вот текст: «Нашей семье выпало непростое испытание. Жанна больна раком. Сейчас мы обращаемся с одной просьбой: пожалуйста, поддержите нас добрым словом и поддержите нас молитвой».

Весь следующий день, на который у Жанны назначена встреча с лечащим врачом, анализы, обсуждение протокола лечения, и потом следующий – когда надо принимать решение, какую стратегию лечения выбрать, и через неделю, и через месяц на почту, в телефон, в Facebook, куда угодно будут сыпаться слова поддержки и предложения помощи, многие из которых Шепелев хранит до сих пор.

«Здравствуйте, до тех пор, пока я не узнала о болезни Жанны, мне казалось, что такое случается нечасто. И уж точно не с теми, кто на виду, у кого всё хорошо. Ваш рассказ о Жанне и ваша решимость бороться за ее жизнь придают мне сил. Это очень странно писать, но ощущение того, что этот рак – беда, которая уже случалась с людьми, случается прямо сейчас и еще когда-то тоже случится, как бы мы не хотели, дает надежду на то, что все вместе мы его как-то одолеем, этот рак. Спасибо, что вы нашли в себе силы рассказать», – написано в одном из писем. Так похожем на все остальные. И так на них непохожем.

«А слабость – это у всех так бывает?» – спрашивает меня, едва сойдя на перрон, Екатерина Юрьевна Гениева, филолог-англист, специалист по Джойсу, многолетний директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы. Из сумочки у Екатерины Юрьевны выглядывает первое издание книги «Победить рак». Она ловит мой взгляд; «Прочла за ночь, Катя. Спасибо. Знаете, что самое поразительное? Оказывается, кто-то уже болел. И кто-то через всё это прошел. Почему-то я вначале совершенно не отдавала себе отчет в том, что я не первая, с кем это случилось. Но вопросов всё равно много, пойдемте, вы мне расскажете».

Никакая болезнь, разумеется, не могла отнять у Екатерины Юрьевны царственную привычку командовать. Мы усаживаемся в ближайшем к вокзалу кафе. Она спрашивает подробно: про слабость и невозможность выполнять привычное количество дел в день, про сухость во рту, про неясность перспектив, про страх завтрашнего дня, про стремительную потерю веса, про возможную потерю волос, про изменившиеся вкусовые ощущения. Про то, наконец, как обычно устроена линия жизни онкологического больного. Ее, как и каждого нормального человека, столкнувшегося с прежде неизведанным, волнует всё, до малейших деталей. И наконец она произносит то, что, кажется, хотела сказать с самого начала: «Я пытаюсь понять, в какой момент я что-то упустила. Я же с утра до вечера, Катя, ходила по врачам, я внимательно следила за своим здоровьем. Мне для работы необходимо было быть здоровой, у меня много дел, еще больше – планов». А потом, совсем тихо: «Только теперь времени мало».

В марте 2014-го ей, только получившей диагноз и еще не успевшей даже понять, что всё это значит, давали не больше пары месяцев жизни. Примерно в это время мы и познакомились: я предложила Екатерине Юрьевне прочесть лекцию для проекта «Открытая лекция» в витиеватом письме, без особых надежд отправленном по электронной почте. Через несколько минут в ответном письме она в трех четких строчках изъявила согласие и предложила свои свободные даты. Уже через неделю рассказывала переполненному залу «Гоголь-центра» об отце Александре Мене и академике Андрее Сахарове, об отце Георгии Чистякове и писательнице Людмиле Улицкой, о Пастернаке и Лермонтове, о великой библиотеке Марии Федоровны и крошечной деревенской – в среднерусском захолустье, – куда единственная сотрудница просила Гениеву привезти сказки Чуковского, потому что прежняя книжка истрепалась.

Сессия вопросов и ответов длится втрое больше положенного – почти четыре часа. В зале вместе со всеми сидят муж Гениевой Юрий и дочь Дарья. Они волнуются. Но знают: ни остановить ее, ни прервать, ни намекнуть на то, что она больна и силы на пределе, невозможно. Это ее воля – жить и действовать в том темпе, в котором она привыкла.

«Катюнечка, у меня есть одна идея», – так начинались ее звонки. Из Лондона, из Берлина, из Ульяновска и Новосибирска. Иногда из Израиля, куда она исчезала на химиотерапии и операции. «Катюнечка, никак не могу понять перспективы, – писала она мне оттуда, – что и за чем будет следовать, какой конкретно план лечения. И еще очень тревожно, что все вокруг меня ограничивают: это нельзя, то не рекомендуется. Очень не хотелось бы останавливаться, жить неэффективно». Через месяц мы снова встретились в Санкт-Петербурге, где она опять согласилась прочесть «Открытую лекцию». Но питерские библиотеки отказали Гениевой в своих помещениях: Библиотека иностранной литературы, ею возглавляемая, только что приняла Конгресс интеллигенции с антивоенной повесткой; дружить с Гениевой «системным» людям стало опасно. Но она, как обычно, сделала вид, что этого не заметила: не подписала писем в поддержку военной кампании, не отвечала вчерашним коллегам и товарищам, позволявшим себе сплетничать и злословить за ее спиной.

Лекцию Екатерина Юрьевна читала в Музее Ахматовой в Фонтанном доме. Выступление было безупречным. Вечером мы ужинали и обсуждали планы придуманной ею библиотечной реформы, надежду на повсеместное просвещение, распространение книг, поддержку малых библиотек и «Открытые лекции» по всей России. Она мечтала участвовать во всем. «Помните, Катя, – вдруг спросила она, – тогда на Московском вокзале в ответ на мою некоторую растерянность вы сказали: «Придумайте себе план дел, которые необходимо сделать. И подчините болезнь этому плану». Я очень буквально восприняла этот ваш совет!» Разумеется, я не могла себе представить, сколь масштабным окажется план Гениевой. Сколько всего Екатерина Юрьевна успеет за те полтора года, в которые превратятся отпущенные ей два месяца жизни.

За две недели до ухода она снова приехала в Санкт-Петербург. Участвовать в «Диалогах» Открытой библиотеки. Защищать подвергшийся гонениям в России благотворительный фонд «Династия» (он занимался финансированием образовательных и просветительских проектов), закрывающийся Американский культурный центр в Библиотеке иностранной литературы и, наконец, право на образование и просвещение граждан России. Гениева не изменила себе: она и в этом своем выступлении была точна и бесстрашна. В ответ на мое пессимистическое замечание о том, что «большей половине граждан страны всё, о чем вы говорите, не важно и не нужно», страстно отвечала: «Катюнечка, вы не правы, просвещение – оно как воздух, этим нельзя пренебречь. Просто это очень долгий и кропотливый труд».

В тот приезд я попросила ее поговорить со мной под запись. Что-то вроде интервью. Мне показалось важным, чтобы как можно больше людей узнали о том, почему из своей болезни она не стала делать тайны, зачем решила болеть на рабочем месте и как отважилась ничего не скрывать. Но вначале я ее переспросила: «Мы действительно может говорить о болезни открыто?» – «Мы можем об этом говорить настолько подробно, насколько это интересно вам и вашим читателям. Я не из чего не стала делать секрета: ни из диагноза, ни из стадии. Я не изменила свой образ жизни, я работаю так, как я работала».

ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ, ОПУБЛИКОВАНОГО В ИЗДАНИИ MEDUZA

3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА: Я понимаю, что никто никогда в жизни не ждет встречи с раком. Но, заболев, чему вы больше всего удивились?

ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА: Знаете, наверное, тому, каким образом поставлен диагноз. Для меня ведь, как и для любого человека, болезнь эта оказалась совершенно неожиданной. И то, как она пришла ко мне, – потрясающая история. Ведь диагноз мне поставила портниха. Хотя, понятное дело, я девушка не деревенская и ко всяким врачам типа итальянских, американских, отечественных периодически ходила, и они мне все говорили «У вас всё в порядке». И вот я приезжаю в город Курск, и вдруг моя замечательная портниха, к которой я хожу уже десять лет, так задумчиво на меня посмотрела и говорит: «Екатерина, что у вас с животиком?» Я говорю: «Не знаю, наверное, я поправилась или похудела». Она говорит: «Нет, я знаю форму вашего тела. Пойдите к врачу». Это потрясающая история. Она заметила несимметричность моего живота и сразу всё поняла. Она увидела то, что никто не видел. Увы, было поздновато. Хотя докторам израильским я очень благодарна за ясность картины, за правду о моем состоянии и как раз за профессионализм. Они не рассказывают о себе мифы и не погружают тебя в мифы. Когда я первый раз была у своего онколога, я говорю: «Вы скажите, а вот какая (я ей даже не успела договорить) стадия?» Она говорит: «Четвертая, последняя». Понимаете?

КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА: Почему вам это так важно? Многие, наоборот, боятся услышать…

ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА: Мне это помогло собрать свои внутренние силы. И не потерять в течение этих четырнадцати месяцев работоспособность. И переносить и химию, и операции, понимая, сколько это продлится и что со мной происходит.

Никто не виноват, что метастазы мои снова рванули, и они сейчас, в общем, побеждают. Но доктора опять что-то придумали. Нашли и предложили использовать какое-то новое лекарство, совершенно убийственное. Прошлая химиотерапия по сравнению с этим – просто баловство какое-то.

КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА: Они обсуждают с вами тактику лечения?

ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА: Разумеется. Я же пациент, живой человек. У меня есть свое мнение, я участвую в лечении. Но самое главное, что я могу сказать про них совершенно отчетливо, у них есть отношение к болезни не как к терпению. Тебе надо всё максимально облегчить. Никаких страданий. Борьба с болезнью – да. Боль, страдание – нет. И именно поэтому, пока у меня есть возможность выбирать, где мне лечиться, здесь или там (хотя у нас замечательные специалисты), я выберу, конечно, Израиль.

КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА: Но всё равно же будут обвинять в отсутствии патриотизма?

ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА: Это связано не с патриотизмом, а с качеством жизни во время лечения. Это важно. При этом, поймите, не то чтобы я сторонилась российских врачей, нет. Мне очень понравились наши районные онкологи. Конечно, это во многом совершенно советский подход: когда меня повели на какую-то комиссию по поводу больничного листа, там две такие дамы (одна крепко советская, другая уже послеперестроечная) говорят: «Вы хотите сказать, что вы работаете с этим диагнозом?» Я говорю: «Да». – «Это исключено». Я говорю: «Ну, исключено, но я перед вами». И разговор был довольно резкий. В Израиле мое желание работать услышали. Там вообще принято людей болеющих слушать. В этом, собственно, состоит разница в отношении к пациенту там и здесь. Ну и плюс качество, конечно, самой медицины: как видите, они сохранили мне полную работоспособность. В этой связи еще одна важная вещь, как раз касающаяся вопроса о моих планах, с которого я начала рассказывать о болезни: с этим моим раком довольно много метафизики. Болезнь меня куда-то сама ведет и уводит. Поэтому ответить на этот вопрос, что будет дальше, я не могу. Я понимаю, что я делаю, что я наметила. То есть я для себя принимаю какие-то внутренние решения. Я прекрасно понимаю, что больна, что не вечна. И еще, например, у меня кончается контракт в апреле. То есть меньше года. Какой в связи с этим мой план? Я бы, конечно, хотела какое-то количество времени еще в библиотеке поработать. Но я уже начинаю очень серьезно думать, кто может прийти вместо меня. И как сделать так, чтобы структуру сохранить. Удастся ли мне это? Успею ли я? Не знаю, не знаю…

Пока мы говорим, к ней выстраивается очередь из тех, кому тоже назначено: человек восемь или десять. До меня – две встречи, после – еще четыре. «Вы всего лишь семь встреч назначили на один день?» – пытаюсь пошутить я. «Да, стала уставать», – серьезно отвечает Гениева. Но вечером в течение полутора часов «Диалогов» она как ни в чем не бывало держит королевскую осанку, говорит емко, точно и страстно, со знанием дела и болью о нем. Вечером ужинаем в огромной компании. Она в тоненьком платье безупречного фасона. Черт его знает, почему весь вечер всё только и спрашиваю ее: «Екатерина Юрьевна, вам не холодно?» – «Что вы! Мне – изумительно», – отвечает невозмутимо. Когда я провожала ее к машине, поняла, ей было скорее жарко: так действует «химия», так действует болезнь. «Как бы я хотела, чтобы этот опыт можно было рассказать наперед всем тем, кто будет болеть потом, – тихо сказала она, – чтобы человек был готов к тому, что с ним будет происходить. Я помню, Катюня, как вы мне рассказывали про свою знакомую, которая описывала ощущения сухости во рту после химиотерапии. Помните, вы рассказывали, что язык, как рыба, которую выкинули на сушу?» – «Помню» – «Когда со мной случилось то же самое, мне было проще с этим смириться, это пережить, потому что я знала, так бывает со всеми, ничего необычного… Всё, целую, целую, ни в коем случае не провожайте, я сама прекрасно дойду. Детям привет. Завтра позвоню, у меня есть пара идей, которые мы должны вместе реализовать, это очень важно», – сказала она на прощание. Больше мы не виделись.

Утром в день ее отъезда из-за спортивного марафона Петербург был перекрыт. Гениева приняла решение идти пешком до вокзала. Из поезда домой, потом в аэропорт, в самолет, в Израиль и там – в больницу, куда она уже переезжала в инвалидном кресле. В оставленной ею Москве, в библиотеке, которой она руководила без малого четверть века, тем временем началась очередная проверка. «Я далеко и не могу никого защитить», – сказала она мне по телефону из больничной палаты. Это были последние слова Екатерины Гениевой, которые я слышала. Через неделю вышло наше с ней интервью, а еще через неделю ее не стало.

Как и положено великим, Екатерина Юрьевна Гениева ушла с достоинством: в кругу семьи, с невыключающимся телефоном, в делах.

ИЗ ДНЕВНИКА ЕВГЕНИИ ПАНИНОЙ

АВГУСТ 2010 ГОДА

Я лежу на 20-м этаже огромной больницы. От моей кровати до края балкона всего несколько шагов. Под ним Каширское шоссе, постоянный поток машин, динамика городской жизни, огни… Всё это там, внизу, а здесь… Особенно тяжело по вечерам. Главная мысль, которая стучит у виска: зачем продолжать, всё это не имеет смысла, всё кончено, ничего не исправить. Душным августовским вечером еле-еле доползаю до перил. Мне кажется, если я сейчас навалюсь на борт балкона и смогу перетащить через него свое тело, то смогу закончить всё и сразу. Я доползаю до перил, но на большее не хватает сил. С трудом возвращаюсь, вскарабкиваюсь обратно на постель. И вою.

Потом Женя узнает: в том августе, по вечерам, когда старшая дочь Соня выходила из маминой палаты, она еще долго не могла уехать из больницы, даже отойти от нее больше чем на сто метров. Ей казалось, что мама может что-нибудь с собой сделать. Поэтому Соня стояла внизу, в скверике перед входом в Онкоцентр, и смотрела на горящие окна Каширки, пытаясь разглядеть самое важное в тот момент в своей жизни окно, мамино. Пыталась на расстоянии почувствовать, как там мама? Что она делает? О чем думает? Чего боится? В какой-то момент внезапного резкого страха за маму Соня даже спросила у врачей, нет ли здесь палат без балкона. Оставаться на ночь родственникам пациентов нельзя. И это время – ночь – для семьи самое тревожное.

Состояние Паниной не улучшается. Любые попытки разговоров приводят к еще большей отчужденности и даже враждебности. Близким кажется, она нарочно их не слышит. Ей – они никогда не смогут ее понять. И пока что они не находят никаких правильных слов, чтобы объясниться.

ИЗ ДНЕВНИКА ЕВГЕНИИ ПАНИНОЙ

АВГУСТ 2010 ГОДА

Я понимаю, что это грех, это некрасиво, как я буду лежать внизу, детям будет стыдно… Но однажды ночью я просыпаюсь и понимаю: ни страха, ни стыда больше нет… Сейчас я могу это сделать. Я сажусь на кровати. Я мысленно проделываю путь до балкона и дальше – вниз. Вижу себя там, внизу. И мне не страшно. Диким усилием воли заставляю себя не встать, остаться на кровати. Заставляю себя думать о детях, заставляю себя думать о том, что мне их жалко. Что это нечестно – оставить их без меня, одних, что дети всё еще нуждаются во мне, что я им нужна – любая. Даже такая, какая я есть сейчас…

С этими мыслями встречаю рассвет, по-прежнему сидя на кровати. Всё еще не понимая, как мне удалось себя остановить, звоню священнику.

Священник приехал. Был долгий и трудный разговор. Тот, который и должен был произойти в подобной ситуации. До конца Евгению, конечно, не отпустило. Но разговор со внимательным, слушающим, хотя и посторонним, человеком сделал свое дело. Она выговорилась. Он слушал ее и кивал. Говорил: «Всё, что вы чувствуете, – это нормально, так чувствуют себя и другие онкологические больные. Депрессия – это тоже нормально, и страх – нормально. Человеку свойственно бояться. Вы не должны переставать любить себя и беречь свою жизнь даже в этом состоянии…» Он говорил правильные, важные, спокойные и внимательные вещи. Те, которые ей были так нужны. Умный и чуткий человек, он спас Евгению Панину тем, что сумел неожиданно стать ее психологом. Тем самым онкопсихологом, ставки которого как не было, так и нет в тарифной сетке российского Министерства здравоохранения.

Я вспоминаю об этой истории несколько лет спустя, когда мы с Женей приходим на концерт Лаймы Вайкуле. Лайма – любимая певица Паниной. Ничего не зная о ее болезни, Панина всю жизнь восхищалась чувством стиля, голосом и характером этой женщины. После того как я рассказала Лайме историю Евгении Паниной, певица пригласила героиню теперь уже нашего общего проекта #победитьрак на свой концерт. Огромный концертный зал «Россия». Свободных мест нет. Концерт вот-вот начнется. А я вдруг говорю Жене: «А знаете, в той же ситуации, что и у вас, дойдя до дна отчаяния, Лайма ведь тоже позвонила священнику. Хотя всё происходило по другую сторону океана».

«Ничего удивительного, – улыбнулась Панина. – Ход болезни не зависит от географии». В Северном и Южном полушариях, в больших и маленьких семьях, у людей с достатком и за чертой бедности – рак одинаково пугает и парализует волю. Место и деньги влияют на комфорт, бытовые обстоятельства, тактику и качество медицинского лечения. Но внутри у каждого онкологического пациента по одному и тому же сценарию разворачивается настоящая драма борьбы между отчаянием и надеждой. Вот как ее описывает Лайма Вайкуле: «Самое страшное в раке – это не лечение, не химия и не ее последствия, не боль и не тошнота. Самое страшное в раке – это страх. Ты ни с кем не можешь этот страх разделить. Он становится сильнее тебя. Ты ни с кем не можешь об этом поговорить. Хотя нет, вначале я могла говорить об этом с Андреем (гражданский муж Лаймы Вайкуле, вместе с которым она живет больше тридцати лет. – К. Г.). Он был, пожалуй, единственным человеком, с кем мы вместе плакали. И только он был допущен к моему секрету, к моему дрожанию, к моим страданиям, может быть, потому, что он однажды в ответ на очередную мою истерику о том, что я не могу больше ждать лечения и жить в этом ощущении страха, сказал: «Ты не волнуйся, если что-то пойдет не так и тебе станет невыносимо, мы сядем в машину, разгонимся – и въедем в стенку. И всё. Это будет одно мгновение»«.

Она замолкает. И я думаю, что вот сейчас она, наверное, представляет себе всё то, чего бы не случилось в ее жизни, если бы тогда они так и поступили с Андреем, покончив со всем в одно мгновение. Но, оказывается, она думает совсем о другом: пытается вспомнить и восстановить все перемены своего состояния, все стадии отчаяния. Задним числом я обнаружу, что они совпадут с классической схемой принятия онкологическим больным своего диагноза, которая была разработана два десятка лет назад специалистами британского хосписного движения. Вайкуле об этом ничего не знала и даже не читала, но она повторяет эту схему слово в слово: «Первая стадия – очень страшная. Пожалуй, это вообще самое страшное, что со мной когда-либо в жизни происходило: это когда ложишься спать и клацаешь зубами. Вот тогда я первый раз, когда меня спросили, какую книжку мне принести, сказала – Библию, потому что других ответов я не знала. До тех пор я никогда Библию не то что не читала, даже в руках, наверное, не держала. Я просто уважала религию издалека, как все советские люди. Но в том, первом, страхе Библия, я теперь могу это совершенно уверенно сказать, меня спасла. Мне принесли Библию, и это было мое единственное утешение. Я ложилась спать с Библией, я засыпала, крепко держа ее в руках. А потом опять просыпалась от клацания зубов. От страха. Библия ненадолго спасала, страх оказывался сильнее.

Вторая стадия – это ненависть. Ко всем, кто здоров. Я помню, как сидели рядом со мной все мои музыканты. А я сидела в стороне. То есть мы как будто сидели рядом, но я не была с ними рядом. И они говорили что-то такое очень обыкновенное: вот надо малышу ботиночки купить… А я смотрела на них невидящими глазами и слушала так, как будто не я это слышу, а какой-то другой человек».

Здесь она остановится. Запнется. Станет искать кого-то взглядом. Придумает, что ей надо позвонить. Спросит у ассистента, не опаздывают ли они на репетицию концерта. Словом, опять, как ребенок, начнет выдумывать миллион поводов, чтобы не продолжать. А потом сама себя одернет: «Да что же это я, уже начала, значит, надо рассказывать». И, вцепившись в локоть сплетенного для мягких поглаживаний ротангового кресла, продолжит: «Если говорить правду, я их не-на-ви-де-ла. Я сидела и с ненавистью думала: «Господи, ну какие ботиночки! Это всё так неважно, все эти ботиночки, такие глупости, такие неважные совершенно вещи! Как можно вообще об этом говорить? У меня рак, я умираю. Всё кончено, а они говорят о ботиночках…» Да, наверняка это была такая дикая, неведомая мне до тех пор смесь страха и одиночества. Но я до сих пор стыжусь той ненависти. И стыжусь того, что я так и не смогла никому этого объяснить. И, наверное, до сих пор многие имеют обо мне превратное мнение. Впрочем, это уже неважно, неважно…»

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?