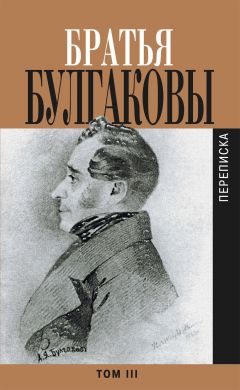

Читать книгу "Братья Булгаковы. Том 3. Письма 1827–1834 гг."

Автор книги: Константин Булгаков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Вяземский написал преславное письмо, оправдывая честь свою; князь Дмитрий Владимирович послал оное в оригинале к государю. Хотел писать опять Бенкендорфу, но мой совет Иванову был не настаивать в этом: переписка ничего не произведет, Бенкендорф захочет, конечно, поставить на своем, а так как князь Дмитрий Владимирович едет в Петербург, то лучше объясниться словесно о деле сем, а между тем советовал я Иванову адресоваться к Волкову, который его знает сам за хорошего человека. Какая нужда журналисту быть известным? Иванов член шести обществ ученых, этого довольно; а ежели журнал будет дурен, тем хуже издателю: не будет иметь подписчиков и лопнет. Мне кажется, что тут есть какая-нибудь изнанка. Не интрига ли Булгарина, неприятеля Вяземского и всех журналистов? Время все это покажет, но Иванов очень меня просил все это тебе сообщить, чтобы при случае ты знал ход всего дела и мог его защитить. Он, бедный, точно невиноват и лишается несправедливо последнего хлеба. И для князя Дмитрия Владимировича все это неприятно, ибо журнал составлялся под его руководством. Нет сомнения, что при благонамеренном редакторе и хорошем надзоре журнал этот был бы полезен правительству самому, давая хорошее направление мнению всеобщему.

Александр. Москва, 10 ноября 1828 года

Ай да Гейсмар, достоин золотых аксельбантов! Тесть его опять порадуется, прочтя это в газетах немецких. Все журналы наполнены Варною, но видна зависть всех; да и подлинно: дерутся и другие хорошо, но кто противу русских берет крепости? Сам Наполеон, славно воевавший, ничего не штурмовал, а брал стратегией, этот же Наполеон должен был с носом отойти от Сен-Жан д' Акры. Турки в укреплениях ужасны! А мы сколько можем насчитать славных штурмов: Измаил, Очаков, Браилов, две Анапы, Варна, Прага, Ахалцых и проч. и проч. Чубук Юсуф-паши подлинно историческая деталь. Я все жалею, что не удержали капитана-пашу военнопленным. Это великодушие государя не так-то будет растолковано завистниками нашими, а между сими и французы сами, хотя нас и любят, и заодно с нами. Мне так смешно читать их рассказы надутые о действиях своих в Морее, которые почти игрушки детские в сравнении наших исполинских успехов за Дунаем.

Вчера зашел я до обеда к князю Якову Ивановичу. Князь Алексей его здоров, он сам получил от него письмо. Стало, Мамонова в девах и в графинях, а не в княгинях.

Александр. Москва, 12 ноября 1828 года

Вчера был у меня очень долго Фонвизин, толковал о графе Мамонове. Оставляя эту опеку, он был у Цицианова, описал ему все как есть, про графиню, брата ее и Захара, полагая долгом честного человека его предостеречь; потом говорил он с князем Дмитрием Владимировичем, коего просил из сострадания к несчастному вступиться за него. Цицианов не знает по-французски, а тот не знает по-русски, он не может даже говорить с Зандрартом, коему вверен надзор над графом. Этот Зандрарт человек золотой, честный, умеющий обходиться с больными, именно как должно. Графиня будет стараться его удалить; она хочет прислать какого-то доктора из Петербурга, а Маркуса также трудно заменить: мы видим успехи его в лечении графа. Одним словом, план Захара разорит имение, а графа оставит вечно в этом положении. Он сказал князю, что единственный человек, способный хорошо повести дело, – это я, что я сумел добиться расположения графа, который спрашивает обо мне и свыкся со мною, что я обходился с ним с твердостью и в то же время с деликатностью. Князь отвечал Фонвизину, что не сомневается в этом, но не знает, как дело устроить. Другой ему заметил, что это очень легко, поскольку граф находится в городе, вверенном его попечению; человечность требовала, чтобы он взял его под свое покровительство, ибо идти к такой безумице, какова его сестра, было бы гораздо более подозрительно, что она до сих пор ничего не сделала для его пользы, что известно, что она даже была в тяжбе с ним до того, как он лишился рассудка, что, поговорив обо всем этом с императором, он совершит христианский поступок милосердия, и проч. И князь ему сказал: «Надобно сперва мне переговорить с Булгаковым, захочет ли он взвалить на себя эту каторгу; если он здесь, пришлите его, прошу вас, чтобы поговорить обо всем этом».

Князь едет в Петербург послезавтра. Я к нему завтра заеду и увижу, что он мне скажет; а между тем все это тебе пишу, чтобы ты знал в случае, если зайдет речь. Я все-таки одно твержу: делай она с имениями что хочет, в это никогда не соглашусь мешаться, а иметь наблюдение за бедным графом, смотреть, чтобы не было ничего упущено к его успокоению и выздоровлению, я готов охотно. Знаю я, что все это будет также объявлено Бенкендорфу и доведено до сведения его. Государь требовал уже один раз сведения о Мамонове, и я, по просьбе Волкова, сделал записку, которую Бенкендорф отдал государю, но в записке этой я не касался Мамоновой. Не мое дело ее ревизовать.

Александр. Семердино, 14 ноября 1828 года

Славно мы ехали до Тарасовки, то есть менее двух часов, но на подъезде к нам от бывших ужасных вьюг так занесло дороги снегом, что способу не было ехать, лошади пристали. Нечего делать, не ночевать же на дороге! Вышли мы из возка; я, как учтивый кавалер, дал руку Наташе, и мы протанцевали польский от села Иевлева до Семердина. Очень устали; пили чай, и я не хочу лечь, не написав тебе и Катеньке хоть несколько строк с ямщиком, отправляющимся обратно. Всех мы нашли здесь здоровых. Пашка в таком восхищении, что глаз с меня не спускает; долго не говорил, но зато теперь не умолкает. Возок явился только час после, ибо надобно было посылать за ним лошадей отсюда. Тарасовку нашли мы сгоревшею. Бедный смотритель, старый, раненный в ногу офицер, спас все казенное: повозки, лошадей, книги, но зато своего всего лишился, а у бедного четверо детей. Больно мне было, что не мог ему дать более 10 рублей, но он и эти принял с благодарностью; напишу Рушковскому, не найдет ли он средства ему помочь. Бедный ямщик, нас привезший сюда, также всего имущества лишился; он ожидал побоев от меня, вместо того дал я ему прогоны двойные, лошадям сена и овса, а его накормили, напоили и спать положат. Везде-то несчастные!

Кстати сказать, о несчастных. Тесть сказывал, что Кушников получил премилостивый, утешительный рескрипт и что плачет как ребенок, повторяя: «Государь лишился матери, сам в горе и в такую минуту вспомнил меня и хотел меня утешить бесценными строками своими». И подлинно, надобно иметь сердце, каковым Бог государя наградил, чтобы так поступать. Кушников подтвердил тестю о точности показаний дочери его Сипягиной, и его так они поразили, что он требовал истолкования у Филарета. Этот ему сказал: «Нет сомнения, что в ту минуту, когда душа разлучается с телом, человек одарен бывает способностями необыкновенными, и много есть примеров, что умирающие предсказывали будущее или говорили о происшествиях, в ту минуту случавшихся, и кои никому не могут быть известны».

Александр. Москва, 19 ноября 1828 года

Намедни был трагический случай. Умерла старуха Фаминцына. Священник Николы на Грязи, который должен был ее отпевать, был ею облагодетельствован. Он так был поражен горестью видеть ее в гробу, что в церкви тут же пал и умер. Говорила Обрескова, что ужасно было видеть жену его и девять человек детей, кои рыдали и кричали от горести, да и все были поражены вместо одного покойника видеть двух.

Александр. Москва, 20 ноября 1828 года

Я с большим удовольствием читал Жуковского стихи в «Пчеле». Он ленив и редко пишет, потому что не может писать без вдохновения, а это бывает, когда душа его сильно поражена и тронута чем-нибудь. «С тобой часть жизни погребаем», – прекрасное выражение! Жаль мне, что и этой императрице не мог я воздать, как покойной Елизавете Алексеевне, последний долг. Ежели для одной съездил в Белев, то, верно, поехал бы для другой в Петербург. Но мало ли, что хочешь, что должно, – да нельзя!

Александр. Москва, 22 ноября 1828 года

Итак, Мамонова, все еще Мамонова и именем, и проказами. Князь Дмитрий Владимирович рассказывал мне всю процедуру с нею. «Я не могу простить себе, – сказал он, – что не подумал о вас в то время; впрочем, это ей надлежало о вас спрашивать, тем более, что она вас уже выбирала один раз, чтобы ее заместить, и вы очень хорошо поладили с ее братом. Опека была переведена, не вполне понимаю почему, в Петербург; я не могу всем этим очень похвалиться, если только не увижу какое-нибудь злоупотребление, кое не потерплю как начальник города, где находится несчастный», – и проч. Много меня расспрашивал о графе, о коем очень жалеет по-человечеству. Я все одно твержу, что Маркус уже много сделал тем, что лютого, оборванного человека преобразил и сделал из него тихого, послушного, который моется, одевается чисто, бреется всякий день сам; а пруссак этот Зандрарт, который надзирателем над графом, таков, что надобно радоваться, что он не просит 20 тысяч в год: их нельзя бы отказать, ибо такого не найдешь другого в целой Европе. Он добр, человеколюбив, старателен, не отходит из дому ни на шаг и вместе с тем очень тверд, неустрашим с больным. По должности своей переча часто графу, не может он быть ему приятен, но, конечно, делает все на свете, что только можно, к удовольствию и успокоению его. Цицианов добрый человек, но я не знаю, решится ли он бывать у графа и иметь с ним частые сношения, как я и Фонвизин.

Я имею множество записок графа, кои доказывают некоторую доверенность ко мне. Он часто писал мне: «любезный друг Александр Яковлевич». Все это делалось не вдруг, и много пройдет времени, прежде нежели Цицианов поставит себя на эту ногу; а главная беда, что Цицианов не может сообщаться с Зандрартом: тот не знает французского, а этот русского языка. Зандрарт, с первого дня вступления своего, завел журнал подробнейший, по коему можно видеть все, что граф делал и говорил или писал (ибо он беспрестанно пишет) всякий день. Одним словом, надобны ум, терпение, твердость, сноровка Зандрарта (которые он приобрел, смотрев три года за другим сумасшедшим, графом Разумовским) [Кириллом Алексеевичем], чтобы взять на себя эту обузу. Не раз он мне говорил со слезами: «Клянусь вашему превосходительству, что без необходимости собрать что-нибудь для моей бедной жены и моих детей я не взялся бы за этакий труд и за 50 тысяч в год; ответственность моя огромна; те два или три раза в год, что я в церковь хожу, я себя чувствую как на иголках: мне все кажется, что случается что-то в доме». А это каково, что он рискует быть убитым, ибо как ручаться за сумасшедшего? Вдруг может взбеситься, а Мамонова во время оно насилу пять человек могли связать.

Я тебе на досуге все это рассказал, чтобы ты при случае знал истинное положение вещей. Боже меня сохрани подозревать графиню; но всем известно, что она видит, слышит и действует по воле Захара, который и пьяница, и бездельник. Когда я и был опекуном, я не мешался до имения, но особа Мамонова меня интересовала, и он верно ни в чем не терпел нужды. Впрочем, я готов биться об заклад, что брат переживет и сестру, и, может быть, других, моложе ее; у него сложение прекрепкое, и с хорошим присмотром он должен дожить до старости глубокой.

Александр. Москва, 23 ноября 1828 года

Так и валят гости с поздравлениями. Весь Архив перебывал, много твоих бывших почтовых, и бездна знакомых. Задарили меня всякой всячиной; но ничто не тронуло меня столь, как учтивость архивных солдат. Заказали кулич, имеющий вид орла Иностранной коллегии с гербом моим. Я всех солдат перецеловал.

Сию минуту выходит Сашка Волков. Вечером будем у него, а обед дает Фавст, мы все к нему едем, он назвал человек с 40, что мне неприятно; но он так радуется сам, что и я должен скрыть свое неудовольствие. Это станет ему рублей в двести, а лишних и у него нет. Все мои, даже и родные: сестра Любинька, тесть и пр., все там обедают. То-то был бы праздник, ежели бы ты находился с нами!

Александр. Москва, 26 ноября 1828 года

Вчера были у меня сперва Зандрарт, а потом доктор Маркус. Оба о том же просят, о чем просил Фонвизин, – чтобы я вступил в опеку Мамонову. Их резоны очень хороши, и я уверен, что никто лучше не повел бы все это в пользу несчастного, но не могу же я сам на это напрашиваться: это было бы смешно. Они толкуют равнодушие графини в этом случае как доказательство, что она брата нимало не любит. Все так, но и мне делать нечего. Я тебе писал очень подробно насчет всего этого и переговорю еще с Волковым, до отъезда его в Петербург, а там можете вы сделать совещание.

Как я сказал вчера князю Я.И.Лобанову, что П.А.Шепелев умер, то он отвечал: «Что это мы, старики, живем, да еще и в бильярд всех обыгрываем, а молодежь умирает?» По словам князя, Шепелев 59 лет, как в генеральском чине.

Ты спрашиваешь, где Вяземский? Все еще здесь. Он было поехал, да со второй станции воротился за дурной дорогою и погодою, а теперь, я чаю, уже дождется здесь развязки дела, о коем я тебе писал. Я его вижу очень редко, не езжу никуда, даже в клуб, где мы, бывало, встречались, а у нас он не бывает. Жена его не очень любит, а он ее называет Мадам Ультра. Он добрый и честный малый и благонамеренный, а то не миновал бы быть замешанным в истории ссылочных; я даже удивляюсь, что не попал (не по делам своим, а по вранью). Люблю его, но между тем я очень осторожен и переписку с ним давно прекратил, теперь еще более, видя, что ты одного со мною мнения на этот счет. Слышал я, что в «Московском вестнике» отбоярили Муравьева, но не читал я еще, ибо этого журнала не получаю, а читаю только в клубе, где не был с полгода.

Фавст задал славную пирушку мне. Я поехал от него в 11 часов, он принимался за банк, сделал Посникову и Лобанову, князю Ивану Алексеевичу, банк в 200 рублей, но, как всегда бывает, пошла потеха до рассвета. На другой день он мне рассказывал, что написал на них тысячи три; но ты знаешь его нрав: стала его мучить мысль, как в именины друга своего зазвал гостей веселиться, а вместо того их обыграл! До тех пор дометал, что дал им отыграться, удовольствуясь 180 рублями чистогану, выигранного у них. «Не поверишь, – говорил он мне, – как я сладко заснул, вспомнив, что гости мои уехали без проигрыша и нарекания на меня». Какой добрый малый! Ну такой ли душе играть в банк? Всегда будет в дураках.

Александр. Москва, 27 ноября 1828 года

Я вчера перед Архивом заезжал к Вяземскому, отдал ему письмо, он обещался прислать ответ; когда пришлет, доставлю его к тебе. Скажи все это Жуковскому, мой милый и любезный друг. Вяземский очень долго со мной разговаривал о положении своем. Он чрезвычайно тронут и огорчен тем, что с ним происходит. Говорит, что он давно очень осторожен в своих разговорах, избегая всяких политических суждений; что прежде, может быть, предавался пылкому своему воображению, но то, что могло быть извинительно в молодости, теперь было бы преступление, ибо имеет детей, коих ни любовь, ни уважение терять не хочет, а еще более – вовлечь их в несчастие с собою. Он откровенно говорит, что, ежели бы ему именно без обиняков объявили, какая его вина, он бы в ней раскаялся, сознался бы или оправдался, что он довольно пожил, и это бы его поправило совершенно навсегда; но действуют все глухо. Он был последний раз в Петербурге, кажется, пять месяцев; перед отъездом оттуда (ибо работали, чтоб дать ему место при Киселеве) получил он письмо от Бенкендорфа очень лестное, в коем именно сказано, что определить его нельзя теперь, потому что многим отказано, но что государь, ценя его дарования и способности, употребит его при первом случае.

Вяземский уехал очень доволен сюда. Вышла история этого журнала, о коей писал я тебе подробно и в коей, чтобы наказать Вяземского, разоряют бедного Иванова. По долгой переписке, наконец, пишет граф Толстой к князю Голицыну и упрекает Вяземского в безнравственном его житье в Петербурге. Зачем же не написать ему это? А Бенкендорфу, которому более других должны были быть известны поступки Вяземского, зачем же было церемониться и писать ему похвалы именем государя? Вяземский писал к князю Дмитрию Владимировичу и просил суда, наказания в случае вины, но и торжественного оправдания, ежели невиноват. Голицын сказал: «Это втянет меня в полемику, у коей не будет ни конца, ни счастливого для вас результата; но я обещаю вам, что, приехав в Петербург, поговорю о сем с самим императором и все это выясню, ибо должна здесь быть какая-то изнанка». Но вместо того князь Голицын занемог и не поехал в Петербург. Вяземский объяснил все Волкову. Жуковский советует ему писать прямо к государю, и Вяземский готов бы, но коротко нельзя объяснить всего, а может ли он льститься, чтобы длинное письмо обратило на себя внимание государя, столь занятого другими важнейшими делами? Всего бы лучше, я думаю, ехать ему в Петербург и исповедь свою сделать Бенкендорфу, и все подробно объяснить. Бенкендорф сам отец, да и добрый, справедливый человек. Вяземский, впрочем, не требует ни малейшего снисхождения, но просто объяснения откровенного. Я думаю, нет ли тут авторской зависти, и не интриги ли это Булгарина, коего перо хорошо, но душа, говорят, скверная. Мне больно было смотреть на Вяземского, он убит, да и тяжело безвинно нести пятно.

Александр. Москва, 28 ноября 1828 года

Я не знаю, слышал ли ты, что Лукьян Яковлевич Яковлев оставляет свет. Разрешение из Синода уже получено, и он постригается в Симонов монастырь. Уверяют, что тому надобно множество грехов искупить, но все-таки похвально хоть кончить жизнь хорошо, ежели нельзя было сделать лучше. Всю семью пристроил, стар, слеп. Самый лучший избрал конец.

Александр. Москва, 7 декабря 1828 года

Жена была вчера у Щербининой [Настасьи Михайловны], которая сказывала Наташе, что Воронцов убит известной тебе историей графини, что он все хранит в себе ради отца и старухи Браницкой, но что счастие его семейственное потеряно. Меня это чрезмерно огорчает. Кто более Воронцова достоин быть счастливым? Я не хочу еще верить этому; мало ли что врут бабы? Щербинина говорит, что это пишет Нарышкина жена [Наталья Федоровна] сюда. Полагаю, что и так-то не похвально Н. писать такие вещи. Кто на сем мире как-нибудь да не терпит? Но эта заноза для души чувствительной, какова Воронцова, ужасна!

Александр. Москва, 14 декабря 1828 года

Я тебе, кажется, писал, что бедного Кушникова, во время его несчастия, обокрали; тяпнули серебра тысяч на тридцать. На сих днях все отыскалось, – где же? В селе Черкизове, пять верст от Москвы, по Стромынке: свой домашний портной указал, а воры вытаскали сундуки, да и спровадили в Черкизово. 22 человека, участвовавшие в этой краже, схвачены. Это, вероятно, много откроет. Кушникову доставили много серебра, ему даже не принадлежащего, а украденного, видно, в другом месте.

1829 год

Александр. Москва, 4 января 1829 года

Вечером сидели мы покойно дома, вдруг две кареты на двор, – с кем? С шестью маскированными персонами, которые болтали, танцевали, пели; с тем и уехали, что мы никак их не узнали. Были разные догадки, но я все думаю, что они нам вовсе не знакомы, а потому и ловко им было проказничать. Ольга утверждала, что Окуловы, Катя – что Щербинины, а Наташа думает, что Сашки Волкова семья, куда все мои собираются на днях в масках. Это ужасно детей веселит, а они не очень часто веселятся, признаться. Гагарина день вчера, а я после к нему поехал. Немного было, вдруг поднялась маленькая тревога: «Что такое? Пожар, что ли?» – «Нет!» Бартенева [Феодосия Ивановна] собирается в другой комнате родить – вот тебе на! Минуту прежде с нами сидела как ни в чем не бывало. Однако же вышла одна пустая тревога: боли унялись. Я всегда удивлялся, как Бартенева или, вернее говоря, Фишетка, ни одного ребенка не родила в театре, в церкви, в гостях, на улице. Она вечно брюхата и вечно рыскает. Князь Николай [Гагарин] вовсе не казался восхищенным этой проделкою.

Александр. Москва, 5 января 1829 года

Удивительный человек этот Александр Михайлович Тургенев. Где он только не служил, и нигде не держался. Этот так часто менял службу, что вряд ли получит и пряжку. Многие его хвалят; но все говорят, что он сам не знает, чего хочет. Кстати, об этом. Скажи Закревскому (писать ему не хочу для этого одного), что очень всех занимает выбор будущего губернатора сюда, в Москву. Пора дать хорошего человека с весом по рождению, способностям или общему мнению. Говорят, что Голицын везет с собой Тургенева здешнего для этой цели. Это будет смешно: он недавно был здесь шалопаем асессорского чину, и это место не для него ни в каком отношении. Называют много подобных кандидатов; но в публике говорят, что министр внутренних дел верно сделает хороший выбор для Москвы. Также охотится сюда и имеет партизанов, потому что богат, Храповицкий, нижегородский губернатор. Многие называют Небольсина, нашего вице-губернатора. Способности его, может быть, и не отличны, но он человек честный, добрый, благородный, и никто теперешнюю его службу не опорочивает. Ты можешь это все передать Арсению Андреевичу для его извещения. Тесть, зная мою дружбу с Закревским, все меня мучает добиваться; но он знает, что я это место отказал еще при Тормасове, а теперь еще менее оное желаю.

Я читал у Софьи Александровны [Волковой] с восхищением письмо Сашки [А.А.Волкова] к ней с твоей припискою о приеме, сделанном ему царем. Это производит в городе большое впечатление; хлыщ Шульгин [московский обер-полицмейстер] вытаращит глаза. Говорят, будто после отъезда Волкова он сказал: «Ну вот и начальник жандармов уехал, но Москва не погибла из-за этого, все в ней благополучно!» Вот уж дурацкая ирония! Насколько отношение к нему Волкова справедливее, откровеннее, благороднее!

Александр. Москва, 16 января 1829 года

Благодарю тебя за старания твои, верю и благорасположению графа [Нессельроде]. За что, кажется, ему меня не любить? Ежели и не за меня, то за то, что я брат тебе, а тебя довольно имел он случаев испытать. Из двух предложений графа (несмотря на Полетикино мнение, которое, однако же, ценю, зная и ум его, и любовь к нам) одно вовсе не уместно. Нет, брат, в эти края пусть посылают плутов. Я не говорю уже о климате, который уничтожил бы последнее здоровье моей жены, не говорю о недостатке в образовании детей, о подъеме и проч., чем же это вознаграждается? Консульством! Званием, на которое Пфеллер претендует. Я до приезда Татищева и в болезнь Карпова был поверенным в делах и получал одобрительные письма от канцлера графа Воронцова; когда Полетика отошел к Лассию, то я один все делал у Татищева, который не дурак. Это все было в 1804 году, то есть 25 лет назад. Ужели я ничему не научился с тех пор? Впрочем, это все равно, ибо по обстоятельствам я бы отказал место и графа Стакельберга не в Яссах, а в земном раю, в том же Неаполе.

Граф говорит о 30 тысячах оклада, да что пользы? Их должно проживать или погребсти себя в Яссах на 20 лет, чтобы накопить что-нибудь честно. Точно так же проживал бы я 7 тысяч, большой императорский оклад в Неаполе, да еще бы и мало было этого. Мне лучше этого предлагали, ты сам знаешь. «Поедемте, любезный друг, – говорил мне Воронцов, – поедемте со мною, возьмитесь за Бессарабию; я на все пойду, чтобы добиться для вас 20, даже 30 тысяч рублей оклада; только поедемте, сделайте эту жертву, попробуйте годик, и ежели вам будет хорошо, выпишете все семейство, попробуйте…» Так лучше было бы мне принять тогда, и я почти раскаиваюсь, что не решился. Служа с ревностью, преданностью, чего бы не получил я с таким редким начальником, каков Воронцов!

Теперь приступим к другой статье. Граф предлагает мне сенаторство. Кого бы это не польстило? Из двадцати человек восемнадцать тотчас бы приняли с благодарностью, восхищением. Сколько есть таких, которые из кожи лезут, чтобы достигнуть такой чести? Я видел, как лицо моей жены, лицо Фавста расцветали при мысли о красной мантии. Солгу, если не признаюсь, что и моя первая мысль была та же; но рассудок, опыт, потребность в зрелом размышлении, занявшем ночь целую, заставили меня переменить мнение. Я уже не в возрасте иллюзий, никогда не был честолюбив, а любовь моя к семейству помешает мне постоянно предпочитать дым жаркому. Так что друзья мои Полетика и Волков ошиблись оба, рассчитывая на мое согласие. Мой истинный друг, мой друг сердечный, ты, мой милый, даже ты меня осудил! Поговорим же об этом.

Быть тем, что я есть, с 3000 рублей или сенатором с теми же 2000 рублей – есть ли тут что взвешивать? Я независим, почти начальник, я устраиваю летом свои отлучки, пребывание в деревне, поскольку это мне нравится; я предаюсь занятиям, сообразным моему вкусу, почти не облечен ответственностью, еще менее – беспокойствами; что мне до того, отношусь ли я к 4-му или к 3-му классу, ношу ли или не ношу ленты? И разве не имел бы я всего того же и в Архиве, поскольку какой-то Охлопков награжден тем же? Мало ли сенаторов без ленты, кои без оной и умрут. Теперь, положим, я сенатор: много наделает это шуму, меня задушат поздравлениями, многие порадуются, а еще больше позавидуют. Только и речи будет в Москве, что обо мне. Каков шаг! «Зять молодой стал наряду со стариком-тестем», – скажет один. Другой: «Ну, это хорошо! Булгаков – малый добрый, честный, способный, захочет заниматься, не испортит и в Сенате». Третий: «Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит! Думал ли Булгаков быть сенатором когда-нибудь?» – «Да почему же нет?» – «Да не его дело; ну пошли его куда-нибудь министром, вот так, а сенатором быть – совсем другое дело», – и проч.

Начнется тем, что весь оклад первого года (ибо мне все-таки приходится ныне рубль всякий считать) пойдет на простой и богатый мундиры, на покупку нужных законодательных сочинений; всякое утро должен я работать, как на цепи, а остаток дня читать записки в четверть аршина толщины, принимать посетителей, ссориться, спорить с товарищами; а тут вдруг тебя пошлют ревизовать, то есть делать несчастных и заслуживать нарекания, а между тем проживать в поездке деньги. Есть ли должность несчастнее сенаторской? В пословицу вошло их хулить. Нагляделся я на них и у вас, и здесь. Доброго называют простяком, дураком, твердого – упрямым, справедливого – строгим и так далее, и в итоге сенаторство – почетный гроб, не что иное. Тогда прощай для меня, отрадное мое житье в Семердине, которое и здоровье мое, и карман поправляет. Я очень благодарен графу Нессельроде, но все-таки не понимаю, чтобы легче было для него выпросить мне чин, сенаторство, сохранение архивского оклада и ожидание места Малиновского, нежели выпросить просто 3000 рублей столовых. Это не имеет никакой связи со штатами, это милость особенная, как крест, перстень и проч.; ведь дали же Чижику [князю Сергею Ивановичу Голицыну] столовые за несколько лет службы. Граф говорит, что теперь военное время и велено беречь деньги; но почему же его устройство сберегает больше, нежели мое? Ежели дадут мне архивский оклад и сенаторский, это составит 6000 рублей и чуть ли не 7000; ибо не знаю, четыре ли или три тысячи рублей имеют сенаторы жалованья; дав мне 3000 рублей столовых, казна то же самое выдаст, да еще и тысячью рублями менее, это раз; кроме того, что надобно же в Архив водовозную лошадь вместо меня. Ежели выбуду, некому будет подписывать и рапорты в Коллегию, и исходящие бумаги: секретари скрепляют только, а Малиновский, яко сенатор, ничего не хотел никогда подписывать. Вот и лишний еще расход для Коллегии, то есть назначение другого на мое место.

Вот сколько неудобств и расходов. Помилуйте! Да за 32 года службы даются при отставке пенсионы; так как отказать столовые, то есть харчи тому, кто не в отставку идет, а желает еще служить и быть полезным? Я уверен, что ежели бы приличие позволяло и уважение к графу не воспрещало, то письмо от меня на высочайшее имя прямо имело бы полный успех. Граф никого в Коллегии не обидит и не обойдет много. Пример, что лета не препятствие для получения пенсиона и без отставки: ты получил пенсию за Венский конгресс; конечно, это казус чрезвычайный, но и 32 года службы не столь обыкновенная вещь. Мы, я чаю, были с самим графом Нессельроде в одно время секретарями посольства: он – в Париже, а я – в Неаполе. Пенсии подвержены спорам, изменениям, как и с тобой было; а потому лучше столовые.

Ежели граф не может этого сделать то я ничего не хочу и буду ждать, чтобы Малиновского сделали членом совета. Граф его не любит – верю. А кто ему выпросил Владимирскую звезду? Он! Меня граф очень любит, и этому верю, а не хочет быть справедлив ко мне. Нет, брат, кого любит, для тех делает: Родофиникин, Сверчков, Гурьев шагали и шагают. Я посмотрю еще год, не выйдут ли штаты? Как примет это Малиновский, который ясно мне сказал: «я вам место очищу, я вижу, что меня теснят», и проч., и тогда лучше убраться совсем. Если остаюсь в Архиве, все думают, что я тут как бы на карауле, ожидая какое-нибудь вицеройство; а как буду свободен, то я уверен, что множество получу предложений. Первый Бенкендорф взял с меня слово, что извещу его, ежели буду свободен: «Будьте уверены, что получите место весьма почетное, выдающееся и с большим окладом». Признаюсь, что сердце мое все лежит к Коллегии: батюшка всю жизнь, да и я, как себя помню, все тут служу. Честолюбие – не мой порок: быть начальником Архива с хорошим окладом – вот все, чего желаю. Как не выкурить этого… ежели бы граф серьезно захотел? На все определение, на все Бог; буди Его воля! Я тебе сказал все, что имел на душе. Устал даже, писавши: перо валится из рук. Ты можешь из моих слов не делать никакого употребления, ибо без твоего совета я ни на что не решусь. Время терпит, ты можешь обдумывать и написать мне, что думаешь о моих возражениях. О тайне нечего и говорить. Только мне жаль, что ты сказал Волкову; он молчать не большой мастер, напишет жене своей, та станет шутить или рассказывать; так я невиноват буду в случае разглашения. Фавст во многом со мной согласен и хотел тебе сам писать, рекомендовал осторожность, уверяя, что Рушковский читает все письма, особенно твои и мои. А мне какое дело? Мои письма к тебе и ко всем, пожалуй, хоть печатай в газетах. Я не запрусь от них. Интриг не люблю и ими никогда ничего не добывал.

Александр. Москва, 28 января 1829 года

Вчера много сговорилось приятелей меня навестить, так что играли в два стола: бостон для князя Якова Ивановича [Лобанова], да мушка. Это в нашем доме происшествие редкое. Были Лобановы, дядя и племянник, двое Хрущовых, Фавст, Нарышкин с женой, Раевский (некогда известный под именем Зефира, а теперь старый сморчок сделался), тесть, Кобылинский, Попандопулы, он и она, да Обрескова. Вечер провели очень приятно; за ужином пили все по движению души за здоровье Волкова. Ведь и это весело, что никто ему не завидует, а все только благословляют государя, прибавляя: ведь у Волкова куча детей! Только и разговору было вчера, что о Сашке. Я знаю, что милость эта была обещана еще покойным государем при князе Дмитрии Владимировиче Голицыне; ежели этот тут поспособствовал со своей стороны, то честь и слава ему.