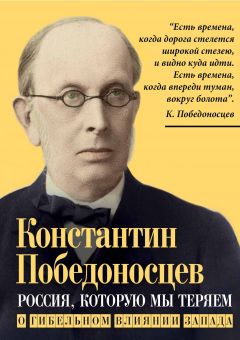

Читать книгу "Россия, которую мы теряем. О гибельном влиянии Запада"

Автор книги: Константин Победоносцев

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Спорный вопрос о веротерпимости

(Из статьи «Вопросы жизни»)

Рассуждающие о свободе совести, в различных верованиях, сводят обыкновенно верование к понятию об убеждении, то есть к действию ума, остановившегося на известной идее. Однако верование в массе большею частью утверждается не столько на уме, сколько на воображении: оно дает первоначальную основу, создавая представления, из коих ум после того вырабатывает учение, слагающееся в схему и даже, при своем развитии, в целую систему. Таким образом совершается в человечестве неперестающий процесс психического религиозного творчества, плодящего без конца разнообразнейшие, иногда в самой дикой и безобразной форме, виды верований и вероучений.

Веками утвержденные системы верований, в силе господственно покорившей миллионные населения, объемлющие целые части света, огражденные кодексами заветов и могущественной ученой иерархией, – и те не удержали вполне своей цельности, разбиваясь на множество толков, взаимно враждебных и друг друга исключающих. Но вне этих вероучительных систем, огражденных крепкими стенами, кои созданы вековым трудом многих поколений, – совершается ежедневно и ежечасно работа новых пророков и проповедников, привлекающих к себе кружки, кучки и целые массы восторженных последователей. И каждая слагается в отдельный орган страстного стремления и страстной пропаганды. И то примечательно, что привлекаются к этому стремлению не только люди простые и невежественные, но и люди из среды цивилизованного общества.

Никогда не было такого размножения сект всякого рода, как в наше время господствующей повсюду цивилизации и усилившегося общения между классами общества. Как будто проснулась вновь в массах потребность мистического стремления к какой-то новой вере, по мере того как ослабели в обществе вековые верования и предания минувших поколений.

Вместе с тем явственнее приходят в сознание несоответствия с учением Христовым неправде и бедствий человеческого общества – и возникает стремление к действительному осуществлению на земле царства Божия, посредством нового учения любви и мира, отрицающего проповедь церкви о том же учении. На отрицании церкви создаются новые секты рационалистического свойства, с отражением или искажением протестантских и реформатских учений. Возрождаются древние суеверия языческого мира, ищущие соединения с божеством в диком обоготворении плоти и в развратных радениях.

Наконец, самое отрицание всякой веры и всякого вероучения принимает вид особливого учения, требующего себе господственной власти. Этому бесконечному смешению мечтательных и самочинных верований невозможно полагать одну общую основу в убеждении: их порождает нервная сила воображения, их размножает подражательная восприимчивость того же нервного чувства.

Так в среде, охваченной новым учением, как бы ни было оно дико и невежественно, образуется психическое возбуждение, заражающее целую массу силою какого-то гипноза, против коего бессильно какое бы то ни было убеждение, – и развивается фанатизм непреклонный, нередко злобный и яростный, в иных случаях тихий и пассивный, с стремлением к страданию за правду. Но почти все вероучения, толки и секты одержимы, по существу своему, страстным влечением к пропаганде и к нетерпимости всякого иного верования. Стремление к этой цели пользуется для достижения ее всякими средствами – лестью, обманом, ложью, клеветою, обещаниями угрозами, нравственным и материальным давлением, доходящим до насилия, доводящим в иных случаях до массовых насилий и разгромов, совершаемых толпою.

История новых верований и сект – всегда одна и та же. Первый проповедник додумывается до нового определения отношений человека к божеству. Создается мало-помалу новый догмат, новая классификация убеждений, действий, обязанностей. Являются ученики, проповедники, последователи, с жаром воспринимающие умом и воображением новую истину жизни и спасения – создается вера.

Но если в начале всеми овладевало и во всех действовало духовное начало новой веры, масса, в большинстве состоящая из невежественных или неуравновешенных умов, привязывается исключительно к формам и внешностям системы учения и культа, заключаясь в стенах, построенных для всего стада, и на всех стоящих вне стен смотрит как на врагов и отверженных. Исчезает в веровании начало любви, без коего мертво всякое вероучение, и разгорается фанатизм вражды и преследования.

* * *

В этом смутном смешении всяческих религиозных стремлений и мечтаний возможно ли разрешение противоречий искать в приложении к ним одного отвлеченного принципа свободы? Если б это была только свобода личного и совокупного самодовлеющего верования и соединенного с ним культа, было бы справедливо и достойно применить к нему полную свободу, и тогда в этом определенном смысле действительно являлась бы в действии безобидная для всех свобода совести – свобода убеждения.

В течение многих столетий и эта свобода не допускалась: было время, когда преследование государственной власти и господствующей церкви распространялось на всякую ересь, на всякое уклонение мнения и верования от нормы верования, безусловно признанной государством: тогда жестокая и неуклонная кара поражала и отдельные и совокупность целых населений, не входя в рассмотрение побуждений. Но это время миновало, и тайное или открытое исповедание той или другой веры закон не признает преступлением, когда оно не соединяется с открытым насилием против иного верования.

Из-за свободы совести веками велась кровопролитная брань, и гонимое вероисповедание завоевывало себе свободу. Но вскоре же оказывалось, что эта свобода превращалась на каждой стороне в свою исключительную свободу, переходя в стеснение свободы для партии противоположного верования; оказывалось, что верования в сущности религиозные и церковные, сливаясь органически с инстинктами, интересами и стремлениями национальности или государства к преобладанию и к исключительности, заражались в своих стремлениях тою же нетерпимостью, против коей прежде отвоевывали себе свободу.

Так длилась в течение веков ожесточенная борьба за свободу верования, и нельзя сказать, что эта борьба совсем прекратилась и в наше время, время, казалось бы, полного торжества принципиального начала свободы. И в наше время верование религиозное далеко не отделилось еще от верований и стремлений политических и национальных.

Одним провозглашением свободы нельзя еще разрешить в действительной жизни общества все противоречия различных верований. Оказывается, что провозглашаемая безусловная свобода совести обращается на деле в свободу насилия и преследования и служит не к водворению мира, но к распространению злобы и ненависти между гражданами.

Нетрудно законодателю теоретически разрешить противоречие принципа с действительностью указанием на уголовный закон о возмездии карою за нарушение свободы насилием. Но угроза карою и самая кара, принципиально противополагаясь насилию, не устраняет возможности насилия в действительности. Правосудие совершается медленно и действие его простирается на совершившееся уже преступление и на лице обличенное в преступлении, а когда духом насилия и злобы объята совокупность фанатически преданной исключительному верованию и психически объединенной массы, правосудие в отношении к ней бессильно и бездейственно; бездейственно даже в отношении к обличенному лицу, когда в фанатическом его настроении и в возбужденном духе его исчезает действие угрозы и даже страдания, ибо всякое страдание представляется ему страданием за веру и правду.

Кара, и тем более жестокая, не только утрачивает в таких случаях силу психического воздействия, но оказывает действие противоположное, производя усиленное раздражение, и из преступника производит мученика, который становится лишь новым орудием психического возбуждения толпы и привлечения к учению как бы ни было оно дико и невежественно, исправление же преступной воли наказанием становится совсем невозможно.

Притом действие судебного механизма и в исследовании и в суждении становится совсем невозможно ввиду бесчисленных нарушений и насилий, совершающихся в тайне домашнего и общественного быта. С другой стороны, самые задачи правосудия становятся неисполнимыми там, где оно встречается со слепым фанатизмом, переходящим в безумие, которое не подлежит вменению и уничтожает всякое значение кары, овладевая гипнотически целою толпою людей, потерявшею разум. Как проникнет правосудие в отдаленные углы и селения, где отец насилием и побоями принуждает жену и детей покинуть одну веру и соединиться с другою, чуждой?

Тут нельзя ожидать и жалобы, ибо всякая жалоба привела бы лишь к новым насилиям домашней власти. Как действовать правосудию, когда в отсутствии на местах крепкой власти одна часть населения расправляется жестоким самосудом с другою частью из-за фанатизма в веровании, и загорается кровавая брань, в которой нельзя различить правду от неправды? При равенстве гражданских прав всех и каждого фанатик сектант может достигнуть властного положения и властного влияния на множество людей, состоящих от него в зависимости, и совершать над ними несправедливое давление в целях религиозного фанатизма. И тут право суда бессильно для устранения пристрастий и для водворения справедливости в отношениях.

Так, горький опыт всех народов, всех поколений, всех времен до нынешнего дня, свидетельствует, что, пользуясь свободою совести, люди разных вероучений, во имя этой свободы нарушают эту самую свободу в отношении к другим, желающим этою свободою пользоваться. Об этом злоупотреблении свободы не должны бы забывать одушевленные ее идеей безусловные проповедники свободы. Свобода – необходимое, существенное орудие всякого мышления, всякой деятельности, но это орудие обоюдоострое и требует уравнения прав, из свободы проистекающих и на ней основанных.

* * *

Спорный вопрос о веротерпимости, то есть о равнодушном отношении ко всяким верованиям, давно решился бы очень просто, когда бы все верования держались между собою в равнодушном отношении. Но этого никогда не бывало и доныне не бывает. Представительные люди в каждой церкви и в каждом веровании преисполнены страстного желания, чтобы все сторонние люди примкнули к ним и присоединились к их верованию. Это желание, разгораясь, ослепляет человека и получает характер фанатического требования.

Источник его можно указывать – в благоволительном желании сообщить другим людям спасительное благо веры. Будучи сам убежден в том, что обладает единою истиною веры, и что эта истина одна для всех спасительная, ревнитель веры стремится со всею ревностью сообщить ее всем. Но этого недостаточно. Побудительные причины пропаганды очень сложны и действуют в душе пропагандиста – нередко для него самого бессознательно. Опыт всей истории церковных раздоров показывает, что ревнители веры, обладая властью, воздвигают гонение на всех, кто не принимает их учения, и подвергают их жестоким казням.

Ревностные сектанты, и не имея власти, стремятся бранью, угрозами и насилием привлечь к своему учению и к его обряду всех, кто упорно держится своего прежнего учения и обряда, не щадят в своей ярости даже близких людей, презирая узы родства и дружбы.

Верование, какое бы ни было, ослепляет всего человека со всеми его ощущениями и стремлениями, со всеми его отношениями к людям, ко всем союзам человеческим, ко всему общественному и государственному строю. В душе каждого ревнителя таится желание утвердить свою веру и свое учение сочувствием и единением всех ближних людей: отсюда родится и усиливается страстное желание пререканий, состязаний и споров, коими раздражается еще ревность и питается возникающая из нее взаимная злоба, доходящая до ожесточения.

Сколько бы ни рассуждали в теории принципиально о веротерпимости, на деле ее не существует, по природе человеческой, как скоро дело касается учения о вере. Нет ни одной церкви, нет ни одного вероучения (как бы ни было оно дико и бессмысленно), которое в действительности держалось бы проповедуемой им свободы: ни одно не отрекается от права отрицать и преследовать всякое иное учение.

Такая свобода соединяется, и то в редких случаях, с совершенным равнодушием ко всякому верованию – но и это свойственно разве только натуре, по существу своему равнодушной и апатичной. Опыт показывает нам, что мнимое равнодушие ко всякой вере переходит в отрицание веры, именно той, которая в данную минуту представляется уму, а из отрицания способно переходить и в преследование.

Отрицание Бога и веры в Него, или так называемый атеизм, получает свойство особливого верования в безусловную истину своего представления о вере и в ложное и погибельное свойство всякого иного представления о вере. Так мы видим, и безверие в свою очередь становится злобным гонителем всякой веры, или – как это ни странно – покровителем сектантских суеверий против веры, исповедуемой массою или большинством.

Тому, кто живет и действует в обществе, в союзе с другими людьми, естественно, казалось бы, расположение и умение понимать и терпеть различие наклонностей, расположений и мнений. Но это расположение и мнение доступно немногим людям, ясно понимающим, что невозможно свести людские мнения к одной безусловной истине и что всякая истина с разных сторон является во множестве оттенков. А наше время особенно неблагоприятно для умственного и нравственного единения: повсюду возникают серьезные нравственные запросы от жизни и усиливаются непомерно быстрым возрастанием знаний, далеко не проверенных и не приведенных в систему.

Отсюда – крайнее стремление к беспорядочному и одностороннему развитию каждой личности: стремление каждого усвоить себе те или другие идеи, до коих он так или иначе додумался, коих он так или иначе наслышался: это зовется убеждением или доктриною того или другого рода; а усвоивший их себе стремится распространять или применять эти идеи, отрицая все несогласное с ними безусловно.

В этом смысле распространяется и усиливается в наше время дух нетерпимости к чужим убеждениям и мнениям. В обыкновенном житейском общении этому духу обособления нет большого разгула, потому что на каждом шагу стесняют его приличия и условия житейского быта. Но зато в сфере религиозных верований гуляет он свободно, и уже много произвел и производит смуты и анархии: тут, можно сказать, царствует в умах дух нетерпимости.

Право личного мнения, под именем свободы совести, выражается в болезненном напряжении нервного чувства, – и в упорном, бездоказательном и враждебном отрицании всего того, что с этим мнением несогласно.

* * *

Отовсюду слышны вопли о стеснениях свободы. Но те, кто кричат всего яростнее, требуя себе свободы, не хотят признавать свободу у других, – как будто всякий только собою живет и для себя живет и для себя всего требует. Но на своем я нельзя утвердить свободу. Всякий прогресс, всякая цивилизация, вся жизнь человеческая утверждается на том предположении, что всякий человек, пользуясь своей свободой, должен уважать свободу другого человека.

Ныне все проповедуют свободное развитие индивидуальности – значит, всякий по своему, все себе устраивает и не признает ни в чем воли кроме своей. И в этом духе хвалимся мы возрастанием, прогрессом свободы – во всем, а прежде и более всего – в праве каждого высказывать и провозглашать свое мнение – о чем угодно. Правда, но тот, кто выражает свое мнение, должен признать и в другом разумную свободу мнения и уважать эту свободу, а не относиться к ней с враждою и презрением.

На деле же мы видим, что люди уважают и похваляют только мнения, согласные с их мнением, мнения их партии. Мы видим это на всяком шагу, присутствуя при спорах о мнениях, о предметах самых существенных для общежития человеческого: о вере, о власти, о свободе, о любви. Видим, что люди не разумно состязаются, но бранятся, уязвляя друг друга. Видим, что никто из спорящих не сознает ответственности за себя в своем мнении, исходящем из личного его убеждения, но мнение большею частью является не своим убеждением, а только отзвуком и повторением чужого слова, чужого негодования и чужого задора. Кажется иной раз, бьются люди, лишенные разума, бьются во тьме, так, что удары падают в пустое место, или не туда, куда были направлены.

Когда говорят о свободе, думают лишь о праве, и забывают, что со свободою нераздельна и великая ответственность. Если разделить эти оба понятия, – к чему способствует в наше время широкое развитие индивидуальности, – невольно приходит на мысль, как воспитать в людях способность уравновесить тяготу и разрешить задачу свободы.

История гонений в минувших веках показывает, что всюду борьба происходит не между властью, преследующею за учение или мнение, и свободой, но между двумя противоположными видами мнения и гонения. И когда на Западе стала разрушаться в древние века древняя организация латинской церкви, новые организации новых верований прониклись тем же духом преследования, приняли ту же политику насилия над враждебным иноверием. Ей последовал Лютер, ее держался Кальвин; она же перешла в новые поселения Нового Света, в нравы и обычаи пуритан, в законы Англии. Лютер ниспроверг до основания все здание Римской церкви, всю систему Римского богословия, с ее догматическими определениями; но когда пришлось ему из отрицания переходить к положительному определению веры, он создал свою веру догматическими определениями; отвергнув авторитет Римского Первосвященника и вселенских соборов, он все-таки поставил на место их себя и свой философский анализ текстов Св. Писания, и создал свою систему, исполненную новых технических тонкостей вероучения, и этой системе придал господственное, исключительное значение, в духе римской же нетерпимости.

И современному человеку нечего гордиться, что дух нетерпимости исчезает из уголовного закона в виде кары за иноверие. Дух этот жив и доселе и действует, проявляясь только в иных формах. Желание настоять на своем, доставить победу своему, потому что оно свое, принимает вид ревности о благе общественном, об истине, об охранении начал того или иного учреждения, и, получая властную силу, страстно стремится одолеть противные желания и мнения.

Может казаться, что религиозная терпимость обеспечена там, где утвердилось равнодушие к какому бы то ни было верованию, что власть, перед коею безразличны все верования, не может стоять ни за которое. Но опыт показывает, что это безразличие в действительности невозможно, по тому уже одному, что каждое верование, проникая глубоко в отдельное лицо и целые группы и сословия, отражается в отношении их ко всем остальным лицам и к общему строю общественной жизни. Безразличия мнений быть не может. Кто говорит: мне все равно кто какого мнения, не знает что говорит, и во всякому случае человек – неспособный о чем бы то ни было думать и составить себе мнение, неспособен и к разумной терпимости. Кто обладает этим свойством, тот имеет сам определенное мнение, сознает, каким путем пришел к нему и понимает, что на чужое мнение можно действовать только таким же путем – убеждения; но и на уме у него нет, что всякое мнение одинаковой цены с его мнением.

Мнимое же равнодушие ко всякому верованию, сначала бессознательное, мало-помалу способно переходить в сознательное отрицание всякого верования, в презрение ко всякому культу, и если соединяется с властью, осуществляется в мероприятиях и законах стеснительных для всякого верования. Новейшая демократия явила уже довольно тому примеров. Новейшая демократия производит не объединение, но раздробление мнений и партий, крепко между собой враждующих и стремящихся одолеть друг друга всеми способами.

* * *

Наше время – время развития демократии и демократического устройства свободных учреждений. Всеобщая подача голосов стала догматом, коему противиться – значит впадать в ересь. Изъявление народной воли в составе парламентов получило конструкцию столь искусственную, что становится уже игрушкою в руках господствующей партии и набранного ею большинства, так что во многих случаях действие парламентского учреждения клонится не столько к обеспечению гражданской свободы, сколько к ее стеснению в интересе господствующей партии.

Тем не менее, когда заходит речь о способах к устранению беспорядков, произвола и злоупотреблений в государственном управлении и в делах гражданского быта, единственным для того средством предлагается введение и устройство выборных парламентских учреждений. Они считаются каким-то универсальным лекарством для обеспечения гражданского порядка, правды и свободы.

Это – напрасное мечтание. Только в старой мифологической басне Минерва в полном вооружении выходит из головы Юпитера. Вековой опыт истории всех новых народов ясно показывает, что прочны и действенны только те учреждения, которых корни глубоко утвердились в прошедшем и возникли из свойств народных. А обращаясь к настоящему, видим, что тот народ в состоянии выработать и утвердить у себя свободные учреждения к охранению гражданской свободы, который проявил в своей истории способность к местному самоуправлению.

Действительно свободен может быть лишь тот человек, кто самостоятелен, то есть, ясно сознавая цель своей жизни и деятельности, стоит на своем основании и может, не шатаясь, в своем долге постоять за себя. То же должно сказать и о всяком человеческом обществе: если оно в этом смысле обладает действительной свободой, то и способно организовать у себя свободные учреждения.

Способны к самоуправлению люди, издавна привыкшие и в личном быту и в обществе жить и управляться сами собою. Почерпая силы из земли своей, одушевленные ее духом, сохраняя в себе ощущение души народной, они успевают и в течение веков, и при развитии государственных учреждений, осуществить в местной жизни начала самоуправления. Но когда независимо от всего прежнего, прошедшего в истории, развития народного духа предпринимается во имя демократических начал насаждение в народе самоуправления новым учреждением по воле государственной власти, нельзя ожидать, чтобы принялось растение, не имея в земле корней, его питающих.

Несутся отовсюду жалобы на бюрократию, захватившую в свои руки все нити не только государственного, но и местного управления и распоряжения народными силами. Но если под бюрократией разуметь организацию управления и надзора, отрешенную от жизни народной и связанную только формальным исполнением приказаний и правил, исходящих от центральной власти, то горький исторический опыт показывает, что демократы, как скоро получают власть в свои руки, превращаются в тех же бюрократов, на коих прежде столь сильно негодовали, становятся тоже властными распорядителями народной жизни, отрешенными от жизни народной, от духа его и истории, произвольными властителями жизни народной, не только не лучше, но иногда еще и хуже прежних чиновников.

Партия, забравшая в руки власть, становится государством и под маскою свободы подавляет во всем народе свободы жизни и деятельности. На знамени его написано: всеобщая подача голосов и воля народная; но и то и другое заведомая ложь, ибо более чем когда-либо умножились всюду слепые орудия центральной власти в бесчисленном чиновничестве, и все, кто только может действовать в народе, все, не исключая школьного учителя и содержателя табачной лавочки, вербуются каким-нибудь интересом в агенты господствующей на лицо центральной власти, и с помощью этих агентов набирается нарядным делом фальшивое большинство, служащее подложным выражением воли народной.