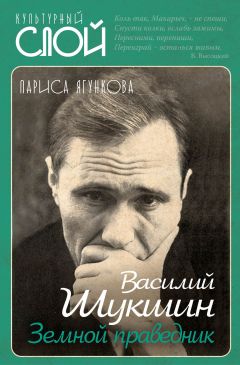

Текст книги "Василий Шукшин. Земной праведник"

Автор книги: Лариса Ягункова

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Или вот – возвращается из рейса шофер Михаил Беспалов – полторы недели возил зерно, не был дома. Ему бы Бессоновым называться – руки у него золотые и всегда ищут себе дело, так что на сон не остается времени. Пригнал машину домой и тут же полез под капот. «Хоть бы поздороваться зашел», – обижается молодая жена. И ведь любит он Нюсю, так же как и она его, а нет ему жизни без своих железок, без карбюратора и жиклера, без четырех обутых в резину колес. Жена натопила баню, а он из бани бежит слить воду из радиатора. Жена постелила постель, а он заботится: нет ли какого старого одеяла, постелить в кузов, а то сквозь щели зерно утекает. Умаявшись за день на току, жена засыпает, а он снова бежит к машине – продуть карбюратор. «Ты ее не целуешь, случайно? – возмущается Нюся. – Ведь за мной так в женихах не ухаживал…». Он бы и еще повозился с машиной, но неловко ему и жалко Нюсю, которой хочется спать на плече у мужа. Словно оправдываясь, распахивает он дверь, а за дверью… «Стояла удивительная ночь – огромная, светлая, тихая. По небу кое-где плыли легкие, насквозь пропитанные лунным светом облачка. Вдыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко:

– Ты гляди, что делается! Ночь-то…».

Вот и весь рассказ «Светлые души». Ничего вроде бы не происходит в этой светлой лунной ночи, ничего не делается – и вместе с тем вершится некое деяние. Это деяние – сама жизнь с ее неизбывным трудом и коротким сладким отдыхом. Милая, милая жизнь – такая, какой она открывается чистым незамутненным глазам, светлым душам.

Примечательно, что Шукшин, включив эти рассказы в первый сборник, потом уже не публиковал их в своих новых книгах. Может быть, наивной показалась ему со временем их философия – слишком прямолинейной, не выдерживающей критики, на которую так горазды «умные головы». Но суть в том, что рассказы эти очень шукшинские, тайное тайных его души. Это тайное – до смешного несовременная нежность к человеку. Ему дорог был герой, который позволял выплеснуть эту нежность, не завышая эмоционального порога повествования. Таким героем был председатель колхоза Кондрат Лютаев из рассказа «И разыгрались же кони в поле», по природе своей вольный необузданный человек, а по жизни, требующей от него громадной собранности и ответственности – подвижник, сжавший в кулак всю свою волю и энергию. Всего день проводит он в Москве, навещает сына-студента, а, главное, дважды успевает на Выставку достижений народного хозяйства: дело в том, что его смертно обидели, забраковав и не выставив колхозного вороного коня, на которого возлагались большие надежды, и теперь он должен своими глазами увидеть, что же это за образцовый жеребец, которого предпочли его Буяну.

Конечно, поведение Кондрата на выставке анекдотично – он вступает в нелепую перебранку со служителем конюшни, в пух и прах разнося красавца-жеребца. И служитель попросту указывает ему на выход. Шукшин вроде бы нарочно снижает образ алтайского богатыря, видимо известного в своем крае, как тогда говорили, знатного человека (этот титул давался по труду: знатный хлебороб, знатный шахтер). Кондрат Лютаев конечно принадлежит к такой трудовой знати. Но Шукшину хочется приблизить его к читателю, показать не только его силу, но и слабость, заключавшуюся в неуемном самомнении и самолюбии: у такого председателя, конечно же, и урожаи, и люди, и кони – самые-самые! Он любуется своим Кондратом и в то же время не скрывает доброй усмешки. Ему хочется, чтобы читатель понял этого мощного, недюжинного человека через самого себя, за броской плакатностью увидел в нем свойского мужика.

Проблема «положительного героя» очень остро стоит в критике тех лет: художникам постоянно напоминают, что социалистическая идеология требует изображения жизни в революционном развитии и утверждения средствами искусства первостепенной роли в обществе положительно прекрасного человека. Сегодня новому поколению даже трудно вообразить себе, какие копья ломались в окололитературной идеологической борьбе. Кого считать истинно положительным героем? Гиганта с головой в облаках, словно бы обогнавшего свое время или одного из многих, обыкновенного человека, с достоинством несущего бремя жизни? О примирении споривших, о золотой середине не было и речи.

Перехлестнула эта полемика и в кинокритику. Настоящий бум произвела статья писателя Виктора Некрасова, противопоставлявшая два фильма – «Поэму о море» знаменитого Александра Довженко и «Два Федора» молодого Марлена Хуциева. В полемическом задоре Некрасов утверждал, что первый фильм страдает гигантоманией, а вот второй выводит на свет подлинного героя – обыкновенного труженика, скромного и достойного человека. Почему-то никому тогда не пришло в голову возразить, что фильмы эти попросту несравнимы: героическая эпопея и бытовая драма в одинаковой мере имеют право на существование. Проблема жанра ушла в тень.

Отметим, что в фильме «Два Федора» главную роль сыграл студент режиссерского факультета ВГИКа Василий Шукшин. Это было его первое появление на экране, настоящее боевое крещение. Он сразу же оказался на распутье – перед выбором метода. Писатель Шукшин со своими «светлыми душами» очень пришелся ко двору идеологам советской жизни с их апологией «нового человека». О первой его книге «Сельские жители» говорено было много красивых слов – ее называли доброй, светлой, жизнеутверждающей. Благодаря же своему первому фильму Шукшин привлек внимание так называемых «почвенников». В жизнь входило новое творческое поколение, тяготевшее к объективному, не приукрашенному отображению жизни. На слуху уже были имена Федора Абрамова, Валентина Распутина, Василия Белова, Евгения Носова. Никто из них не был противником советской идеологии – просто творческий метод у них был другой. Их спокойная повествовательная манера резко контрастировала с литературной патетикой и плакатностью. Своего героя они искали в гуще жизни: обыкновенный, как тогда говорилось, простой человек был не мельче душой, не слабей характером, чем герои эпохальных произведений советских литературных классиков; просто не было в нем ничего сверхчеловеческого, героического – и этим-то он был уязвим для воспитанных на героике оппонентов.

То, что Шукшин формировался как писатель в обстановке острой полемики, конечно, подхлестнуло его силы. Но отойдя от одного лагеря, он не примкнул и к другому. У него была своя стезя. Он выбрал себе в герои человека, которым советская литература, в сущности, не интересовалась, человека как бы живущего на задворках «кипучей, могучей» страны, обойденного идеологами в силу его полной гражданской бесперспективности, а художниками в силу кажущейся ничтожности. Для художника естественно тяготеть к интересным судьбам, ярким событиям, выразительным характерам, тем более, когда к этому подталкивает само время больших исторических перемен. Шукшин тоже отдал дань поискам сильных характеров и драматических событий в романе «Любавины» – задумывал его как широкое полотно народной жизни, летопись алтайского села в эпоху становления советской власти, но надолго отложил эту работу. И не только потому, что для большого романа не хватало дыхания – просто не грели его конфликты и столкновения, возникающие на традиционной романной почве. Вроде бы удалось обозначить противостояние главной конфликтной пары – Кузьмы Родионова, направленного в деревенскую глубинку ГПУ, чтобы подготовить разгром местной банды и Егора Любавина, младшего в большой кулацкой семье и в силу своего происхождения обреченного противостоять социальным переменам. Но прежде чем окрепли, выкристаллизовались под писательским пером эти характеры, Шукшин как бы поостыл к повествованию. Не тех героев согревал он у сердца. Ему милы-дороги были не круто замешанные характеры, не выходящие из ряда вон события, а какие-то «несвоевременные» лица в самых что ни на есть житейских положениях. Маленькие люди, бредущие по обочине большой жизни, ничуть не утратившие в силу этого ни своей индивидуальности, ни самобытности, ни вкуса к жизни. Шукшин не собирался рассматривать их в обусловленности национальной судьбой – напротив, он подчеркивал их особенность, нетипичность, если угодно, странность. Таких вот «странных» людей он навидался достаточно, и они интересовали его не меньше, чем герои и труженики.

Вообще-то ни один народ не состоит сплошь из героев и тружеников. По крайней мере, половина живет одним днем ради самой жизни, не задаваясь высокими материями. А если кто и задается, то это принимает подчас самые неожиданные, зачастую извращенные формы, потому что для высоких материй требуется определенный человеческий замес, а он дается культурой мысли, чувства, труда. Очень редко бывает эта культура врожденной, да и тогда проигрывает без воспитания, образования, работоспособности. «Естественный» человек, растущий как в поле трава, всегда волновал и тревожил Шукшина несоответствием своих притязаний и своих возможностей. Он чувствовал в этом человеке генетический запас жизненных сил, жизненной прочности. И жалел, что эти силы растрачиваются впустую, уходят как вода в песок. Притом, что этот человек, в сущности, предоставлен сам себе. Своего голоса у него не было, а говорить от его имени было некому. С тех пор как не стало Чехова и Бунина, с тех пор, как умолк Зощенко, никто этими людьми по-настоящему не занимался. Пол-России немствовало, и эта немота создавала обманчивое впечатление, что вся страна сплошь состоит из деятельных мыслящих людей, созидателей нового общества. В действительности все было не так. Народ, точно огород, потихоньку зарастал сорной травой – и надо было систематически приводить его в порядок: пропалывать, окучивать, прореживать, прищипывать. Естественно, в фигуральном смысле. Человек не растение: не вырвешь двумя пальцами, не наступишь ногой – не божеское это дело. Человека надо окультуривать. И громадную роль в этом играет искусство.

Шукшин был в сущности подвижником, готовым порадеть за человека. Но как? Чтобы в глазах читателя ни в коем случае не выглядеть моралистом, законником, учителем жизни. Понимал ведь, что объект его попечений, тертый жизнью, ко всем наставлениям не восприимчивый, должен до всего дойти сам. Через книгу, через фильм. Потому-то и равны были для него оба дела – литература и кино. Он не соперничал сам с собой, как считали некоторые критики: у него были ценности, которые он хотел утверждать всеми известными способами. Он знал, сделать всех героями и тружениками невозможно и, быть может, не нужно, но возможно показать людям, как они живут – пусть посмотрят и решат, что в их жизни истинно, а что от лукавого.

Истинного было не мало. Как ни трудно жили люди, как ни обделены они были природой, судьбой, обществом, а не умирали в них коренные наследственные черты – чувство родины, вера в свои силы, жажда справедливости. Все они горой стояли «за правду», и это определяло отношение к труду – ведь правда и в том, что надо есть – пить, кормить семью. Все они трудились как могли, – шоферами, механизаторами, завхозами, кладовщиками, киномеханиками, сторожами – примечательно, что Шукшин всегда точно указывал род их занятий. На работе не всегда уживались, но летунами себя не считали – оправдывались, что душа просит чего-то «настоящего». Некоторые мнили себя художниками, артистами – и небезосновательно: талантлив русский человек. Другие отличались необузданной фантазией – тоже своего рода талант, обычно не признанный окружающими. И хотя жизнь то и дело показывала им «козью морду», они редко унывали – была в них какая-то изумительная жизнестойкость: сколько ни ходи по ним как по траве, а никак не вытопчешь. Они вообще отличались упорством – до конца стояли на своем.

И половины этих качеств хватило бы для вызревания личности не зряшной, как любил говорить Шукшин, но проявлялись-то эти качества как-то несуразно, то в экстремальной, то в комической форме. При всем том Шукшин эти проявления ценил, они-то и пробуждали в нем внимание и сочувствие к человеку, заставляли пристальнее в него вглядываться и открывать всему миру, что человек-то этот куда глубже и богаче, чем кажется на первый взгляд.

Молодой шофер Моня Квасов из рассказа «Упорный» одержим желанием построить вечный двигатель. Образования у него всего восемь с половиной классов – с чего бы, казалось, привалила жажда изобретательства. Это ведь не баранку вертеть и не на аккордеоне играть. А вот заболел человек этим вечным двигателем, ночей не спит – все топчется в своих догадках вокруг да около этого чертова колеса. И, кажется ему, что придумал нечто такое, до чего не додумались люди за целые века. «Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик… И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника; пахло пылью. Моня мысленно вообразил вокруг огромнейший простор своей родины, России – как бесконечную равнину, и увидел себя на этой равнине – идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг… И в этой ходьбе – ничего больше, идет и все – почудилось Моне некое собственное величие. Вот так пройдет человек по земле – без крика, без возгласов – поглядит на все тут – и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был… Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого».

Можно подумать, что Моня жаждет славы, самоутверждения, особого места в мире – затем и нужно ему, чтобы оно вращалось, это самое колесо. Но вот местный инженер, а за ним и учитель физики вдребезги разносят его проект. Упорного Моню это не останавливает. Разорив велосипед, чтобы взять колесо, он все-таки сооружает свой вечный двигатель – весь день дотемна работает и потом чуть ли ни всю ночь глядит, как закрутившееся, было, колесо останавливается. Покрутится-покрутится и остановится. Рассвет застает Моню на берегу реки. «Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот он один здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе не изобретал. Этого хватит месяца на два – говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет – пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча… И себя тоже стало немного жаль».

Оказывается у непоседливого, строптивого Мони душевных сил с избытком. Посмеиваясь над собой, он еще и разыгрывает грубияна – инженера, заявив ему, что колесо крутилось всю ночь и теперь продолжает крутиться. Обманутый инженер почему-то не рассердится на Моню – они даже разопьют по рюмочке во славу законов механики. «Вечный двигатель» не развел этих непохожих людей окончательно, но наоборот соединил их. «Они посмотрели друг на друга… Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек – улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверное, на него по его молодости и совестливости, навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо – не до этого стало».

Выходит, «вечный двигатель» послужил катализатором человеческих отношений, сделал беспокойного Моню внимательней к людям, добрее к их слабостям и ошибкам. «Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным – всходило солнце. Село пробудилось: хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в стадо. Переговаривались люди, уже где-то покрикивали друг на друга… Все как положено. Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит – недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту… Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. Люди, милые люди… Здравствуйте!». На такой вот высокой ноте кончается рассказ. А ведь ничего особенного не произошло – чепухой какой-то, в сущности, занимался Моня Квасов, чудил, как и многие шукшинские герои, снискавшие себе у читателей с легкой руки критиков прозвище «чудики».

«Чудик» был один из его персонажей: так называла его жена, иногда ласково, иногда возмущенно, если Чудик влипал в какую-нибудь неприятную историю. Чудику Шукшин отдал не только свое имя Василий. История, с которой начинался одноименный рассказ, произошла с ним самим: это он как-то в магазине обронил пятидесятирублевую бумажку – немалые по тем временам деньги, ползарплаты неквалифицированного работяги – и не подумал даже, что это его потеря. Опросил всех в очереди и положил бумажку на прилавок – авось, кто хватится пропажи. И только на улице, пересчитав деньги, сообразил, что бумажка-то его собственная. Но назад, конечно, не вернулся – посовестился… Вот таков и Чудик, скорее свое отдаст, чем позволит допустить даже мысль, что он может присвоить чужое. Он, конечно, простак и очень смешон в своем стремлении сострить или поддержать дорожную беседу, отправить жене нежную телеграмму или «сделать снохе приятное», разрисовав акварельными красками детскую коляску, но он чист сердцем и по-своему окрылен самой возможностью участвовать в этой кипучей, шумной человеческой жизни. Он живой во всех своих поступках, во всех проявлениях своего прямодушного характера, хотя кое-кому – и таких немало – хочется его одернуть, причесать, поправить, как поправила телеграфистка текст его телеграммы: вместо «приземлились» – «долетели», вместо «Васятка» – «Василий». Это непонимание проявляется порой весьма агрессивно и причиняет ему боль. «Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось уйти подальше от людей, которые его ненавидят или смеются». Это тоже собственное ощущение рассказчика, отданное герою: немало ему пришлось претерпеть от злых людей, прежде чем все подряд начали ему улыбаться и заглядывать в глаза. В общем, дорог Шукшину этот Васятка, стойкий как трава-мурава маленький человек. Уж, кажется, как по нему прошлись сапогами – по самой душе – совсем было поник, а потом взял – выпрямился.

«Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле – в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подрыгивал и громко пел: „Тополя-а, тополя-а…“ С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри. В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал».

А напоследок Шукшин коротко, можно сказать, протокольно сообщает, что звали Чудика Василий Егорович Князев: «Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал стать шпионом». С фамилией Князев мы еще встретимся у Шукшина – он покажет нам другого Князева, тоже чудика, но только давно вышедшего из детства. Чудикам хорошо бы из детства не выходить – вон, Василий Егорович до сорока лет остался подростком и живет легко, светло. Но это, можно сказать, счастливый случай. На чудиков тоже распространяются законы природы – вырастая, они выламываются из обыденной жизни. Их не устраивает размеренное существование, быт оскорбляет их своей несовершенностью, в тесном житейском мирке они чувствуют себя неуютно и прямо-таки рвутся из него, одержимые некой сверхценной идеей. Из таких людей – будь они «с царем в голове» выходят великие ученые, художники, землепроходцы. Циолковский, скажем, из таких вот чудиков. Жизненный подвиг этого гения с юных лет волновал Шукшина; домик Циолковского, «где труд не искал славы», стал для него своего рода жизненным маяком – столь сильное впечатление произвело на работягу – допризывника, приехавшего в Калугу по оргнабору, осознание того, что гениальный ученый жил самой что ни на есть обыденной жизнью, да и за шибко ученого-то его тут никто не держал; каким же упорством, какой волей надо было обладать, чтобы выстоять и остаться верным своему жизненному предназначению.

Но то – Циолковский. А ведь выдающиеся умы редки; в большинстве своем беспокойные, мятущиеся люди, одержимые жаждой самоосуществления – и не ради себя, любимого, а во имя всеобщего совершенства – никакими талантами или сколько-нибудь заметными способностями не обладают, и только понапрасну мучают себя, изводят окружающих, становясь от этого уж подлинно несчастными.

Жить бы спокойно Константину Смородину, малевать свои плакаты и вывески, но он, постоянно испытывая «хорошую злость» на всю эту свою мазню, мечтает о настоящей большой работе и в тайне ото всех кроме жены пишет большую картину. «Вот что было на холсте. Стоит стол, за столом сидят два человека… с одинаковым лицом. Никакого зеркала, просто два одинаковых человека сидят за столом, и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом. Картина должна называться „Самоубийца“». Работа продвигается медленно, но упорно. Целый год томится над ней Смородин. И не ради денег. Он, надо сказать, имел когда-то отношение к большим деньгам – участвовал в изготовлении фальшивок и за это отмотал срок. И влип-то он в это дело только потому, что нравилось чувствовать себя особенным, позарез нужным: его, самодеятельного художника признают талантливым и очень нуждаются в его работе. Другое дело – жена, Зоя. Эта тоже прикоснулась к большим деньгам – подставляла нолики в каких-то серьезных бумагах и в конце концов угодила туда же, куда и Смородин. Там-то они и познакомились, а когда вышли на волю, то сошлись и стали жить душа в душу, хотя за душой у каждого было свое. Жена знала толк в деньгах и хотела денег, а муж жаждал только одного – чтобы с ним заговорили, чтобы вновь он оказался особенным, незаменимым, единственным в своем роде: жизнь-то мирская вроде какая-то неполная без этой его славы. И вот наступает судный день: картину должен оценить профессиональный художник, лучший в городе и для четы Смородиных несомненный авторитет.

Интересно, что этот самый рассказ «Пьедестал» особенным успехом пользовался у актеров и режиссеров ВГИКа – не было, кажется, творческой мастерской, где бы его ни разыгрывали. Привлекала, наверное, будущих художников, сама постановка вопроса: что такое право на творчество? Вроде бы и не ставился в рассказе такой вопрос, а неизбежно вытекал при всякой попытке анализа. Как относится к незадачливому художнику, над которым может и смеяться грешно – такой он «весь наструнившийся, весь отчаянный и жалкий – как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз». С ним все ясно. «Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю, – выносит свой немилосердный приговор художник. – Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя, ты вон какой… окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал!.. Ловко. Но это штука, дружок, фокус, а фокус не удался». В общем, не факир этот самый Смородин, не волшебник, не чародей. И смешон он, и жалок, и нелеп, но в то же время трагичен безо всяких дураков. А его жена? Вот уж кто вроде бы не заслуживает никакого сочувствия. Истеричка и дура – только и всего. «Вон отсюда!.. Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали… не гневом даже, а – гибелью, крушением. Изождавшиеся ее глаза кричали болью». Каково? И сама ее истерика – это гибель, если хотите, самоубийство, нечто выходящее за пределы человеческих эмоций. Так не проигрыш оплакивают – так сходят с ума. В общем, мы – свидетели катастрофы, хотя Шукшин на этом как бы не настаивает и ведет дело к финалу на тормозах: «Ну что ты, дурашка ты моя? – говорил ласково Смородин. – Чего ты?.. Подумаешь! Ну, ничего страшного! Ничего же страшного не случилось. Ну, дурак пришел, наговорил… Что он понимает-то!». Вот теперь и думайте: трагедия перед нами или фарс и что там еще сморозит этот самый Смородин.

А вот еще один фарс, а может, трагедия в рассказе «Микроскоп». Столяр маленькой сельской мастерской Андрей Ерин принес домой тяжеленькую коробку: «Вот… дали за ударную работу…» – и вытащил на общее обозрение самый настоящий микроскоп. Жене бы сообразить, что неспроста благоверный потерял совсем недавно всю зарплату – нет, поверила, что ударникам труда вручают такие несообразные вещи. («Небось сам выпросил? – жена с легким недоверием посмотрела на микроскоп. – Может, пылесос бы дали. А то пропылесосить – и нечем»). Но заговорил жене зубы Ерин, ошеломил, сообщив, что на каждом шагу нас окружают микробы – вон чего делается в капле воды – разгуливают туда-сюда, чуть ни в глаза тебе прыгают. И жена начала, говоря современным языком «прикалываться» – подводить детей к микроскопу и сама смотреть, чего там творится. И началась у Ериных новая жизнь – забитый Андрей, хорошо знакомый и со скалкой, и со сковородником, мало помалу становился громогласным хозяином в доме. Приходил с работы, наскоро умывался, ужинал и садился к микроскопу. «Дело в том, – рассказывал он, – что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он – шестьдесят, от силы семьдесят – и протянул ноги? Микробы! Они сволочи укорачивают век человеку». Часами просиживают они вместе с пятиклассником – сыном у микроскопа, чувствуя себя исследователями, первооткрывателями. Большие, натруженные за много лет руки, пропахшие смольем, нежно касаются окуляра: «…што делают! Што делают! Ну вот как с ими бороться!». И сверхценная идея овладевает Андреем: уничтожить микробов, спасти от них человечество. «Насадить парочку» на тонкую игру не удается: «Разбегаются, заразы… Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя – не сделать. Ладно, счас поужинаем, попробуем их током…».

Легко представить, сколько еще волнений и надежд ждало Андрея на пути к «открытию», но не судьба была ему «стать ученым» – в одночасье обман раскрылся: не было никакой премии, микроскоп куплен на «потерянную» зарплату. «Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть». Каковы слова? Будто о смертном приговоре речь, о страшном каком-то диагнозе. Для Андрея Ерина и впрямь прозвучал приговор: будешь быдлом до конца своих недолгих дней. А ведь как прекрасно наладилась, было, жизнь: он и про выпивки забыл, с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. «Вражья сила», жена увезла микроскоп в комиссионку: да и то, детей надо одевать, обувать, кормить – это тебе не микробов протыкать.

Шукшинскому Чудику не приходится рассчитывать на сочувствие окружающих – для всех он какой-то выродок, ненормальный. Вот рассказ, который так и называется «Психопат». Такое прозвище пристало к серьезному немолодому человеку, библиотекарю сельской библиотеки. И ведь работает хорошо, случая не было, чтобы у него в рабочее время висел замок, мало того, он еще в свободное время ходит по деревням, покупает по дешевке старинные книги, журналы, свои деньги тратит, переписывается с какими-то учреждениями, к нему, бывает, из города приезжают. И семья у него есть, двое детишек. А вот зовут его на селе не иначе как Психопат. Потому что «взыскует он града» – так говорят в народе о человеке, который хочет царства божьего на земле. Собственно ничего особенного человек этот, Сергей Иванович Кудряшов, не требует – ему надо, чтобы все честно и умело делали свое дело. А разве это возможно? На каждом шагу приходится сталкиваться с безразличием, разгильдяйством, неумением – и как ни старается Сергей Иванович сдерживаться, а врожденный темперамент берет верх, он начинает язвить, обличать, скандалить – вот вам и психопат. «Ты не доктор, – обличает он местного эскулапа. – Из тебя такой же доктор, как из меня акушерка…». Этот молодой специалист, определенно тяготящийся своим положением сельского лекаря, встретил издерганного больного снисходительной усмешкой. И получил «на всю катушку»: «Будем мы хоть когда-нибудь уколы-то делать или шпаги будем глотать?! – Психопат, когда выходил из себя, говорил непонятно, нелепо, отчего сам потом страдал и казнился. – Ну, что же вы, милые вы мои, как же так работать-то? Укол вот – час бьемся – сделать не можем. А мы бородки отпускаем, пенсне еще только осталось… Работать не умеем! Бородку-то легче всего отпустить, а она вон у вас уколы не умеет делать! – Психопат показал на сестричку. – Дядя доктор с бородкой… Научили бы! Или сами тоже не умеем?».

«Дяде доктору» еще и не такое пришлось услышать от Психопата. И хотя внешне он сохранял презрительное спокойствие, в душе, можно сказать, заметался. Сначала припугнул скандалиста милиционером, потом сел выписывать ему таблетки, потом против своего убеждения, что спорить с больным несерьезно и даже глупо, вступил с ним в полемику, и под конец, язык проглотил, услышав такое: «Я не ругаюсь с вами, я, правда, хочу понять: неужели можно так жить? Ведь не знает человек ни дела своего, ни… Даже знать-то не хочет, не любит, а сидит, хмурится важно… Господи, боже мой-то, неужели только за кусок хлеба? Да что вы, люди! Куда же мы так пришлепаем-то?».

Шукшин, как правило, старается не обнаружить своего собственного отношения к героям – он обрисовал людей в определенной ситуации – судите сами. Если рассуждать основательно, у Психопата не было серьезных оснований для такой вот экспансивности – ну, помучила его неумелая медсестричка. Может, у него и впрямь какие-то особенные вены: и так уж сразу надо обличать врача, на плечах которого все непростое больничное хозяйство! Нет, явно преступил Сергей Иванович через какую-то опасную черту, за которой кончаются нормальные человеческие отношения: хорошо еще руки не стал распускать – ведь был же бит им шофер, отказавшийся взять за провоз книгу и швырнувший ее в грязь. Но вот ошарашенный доктор смотрит в окно вслед удивительному пациенту: «По больничному двору шел Психопат – высокий, прямой, с лицом сильного целеустремленного человека. Шел широким ровным шагом, видно привык ходить много и далеко; на нем какой-то длинный нелепый плащ и кожаная шляпа». И сильно запал этот образ в душу молодого доктора – так что потом он долго расспрашивает о нем местного учителя и не отвечает на настойчивый вопрос: чего же выкинул этот самый Кудряшов, чего с таким пристрастием про него расспрашивать?..

Необычного, выламывающегося из «нормальной жизни» героя Шукшина должен кто-то услышать, понять – неужто ему так и кричать в пустоту? Но не спешит Василий Макарович, прекрасно знающий расстановку сил в этой не простой жизни, одарить своего чудика человеческим теплом и вниманием.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?