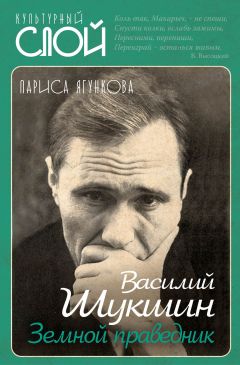

Текст книги "Василий Шукшин. Земной праведник"

Автор книги: Лариса Ягункова

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

А уж как нуждается во внимании и понимании этот самый странный человек. Он не за себя колотится – он думает о людях, терзается от их несовершенства. Он убежден, что знает правду – как жить, чтобы и себе не в ущерб и миру на пользу, он одержим желанием донести эту правду до всех и каждого. А люди высмеивают его – это в лучшем случае. Могут и по шее накостылять. Не понимают, что речь идет о всеобщем благе.

Николай Николаевич Князев – фигура, можно сказать, знаковая для Шукшина. Ему посвящен цикл из четырех рассказов, объединенных названием «Штрихи к портрету». Заметим, всего лишь штрихи. Может быть, героя этого цикла хватило бы на целый роман или, по крайней мере, на повесть – как теперь узнаешь? Но в сущности, что он такое, этот самый Князев, чтобы сделать его героем романа, небось, не Степан Разин. Просто обыкновенный мастер по ремонту телевизоров, немного ушибленный, по мнению окружающих, которым он надоел своими размышлениями о «государственной пользе». Сразу надо отметить: рассказчик принимает этого человека абсолютно всерьез – одобряет или не одобряет это другой вопрос, да и не за этим пишутся «Штрихи к портрету», снабженные «пафосным» подзаголовком: «Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина». Главное для Шукшина – обозначить явление.

Семь лет ото дня ко дню пишет самоучка Князев свой программный труд – размышления о государстве. Восемь общих тетрадей исписал, не раз пытался заинтересовать людей, поначалу выбирая тех, кто был ему самому интересен, хотя в сущности рад был бы всякому слушателю. И ведь мысли то у Князева действительно «конкретные»: как сделать так, чтобы в государстве никто не бездельничал, не прожигал жизнь, не валял дурака. Государство представляется ему многоэтажным зданием, в котором все этажи держатся на плечах человечьих: если кто-то уклонился от своих обязанностей – перекрытие прогнулось, а все остальные фигуранты получили дополнительную нагрузку. Закон справедливости нарушен – это для Князева главный изъян. Он взыскует справедливости, он жаждет, чтобы человек перед человеком был чист, чтобы никто не сачковал, не отлынивал от своих обязанностей – тогда и государство укрепится, а в крепком государстве и жить будет интереснее. Князев хотел бы, чтобы люди как муравьи созидали свой муравейник, чтобы у каждого была определенная функция и каждый шаг, каждый поступок был продиктован целесообразностью. Он мыслит такими категориями как «смысл жизни», «гражданская позиция». Но решительно ни в ком не находит не то чтобы интереса или сочувствия, но даже сколько-нибудь заметного внимания к своей особе. К кому бы он ни совался со своими тетрадями, все говорят, что это бред, глупость, а некоторые пытаются по-своему пожалеть бедолагу – предлагают выпить, отчего непьющий Князев приходит в совершенное отчаяние, выражающееся в сарказме, что, естественно, не способствует взаимопониманию.

Князев в отличие от своего однофамильца Чудика, давно уже отрешился от светлого незамутненного взгляда на мир. Он зол на весь свет, каждая случайная встреча может стать для него раздражителем; он устал убеждать людей в необходимости сочетать свои интересы с государственными – почему-то ему никак не удается подвести «нормального человека» к этой простой мысли. «Проблесков философского сознания» нет ни в ком. Что же делать этому странному человеку, который не может оставить при себе «конкретные мысли» о государственном устройстве? Только одно: писать и писать дальше. «Я с грустью и удивлением стал спрашивать себя: „А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству!“. Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает – каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание… Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. „Боже мой, – подумал я, – что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!“. Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения».

Хотя и предупредил странный человек, что вынужден утрировать, дабы «подчеркнуть масштабность» своей мысли, но его предложение «асфальтировать земной шар» все же производит убийственное впечатление: оторопь может вызвать такой вот «преобразователь природы». Но вот недавно обнародован был проект космического лифта, и сразу вспомнился Н. Н. Князев с его «лестницей до Луны». Как знать, может природа так и не осуществила в нем какой-то большой замысел, не сбылся в нем государственный деятель, мыслитель, философ. И жизнь прошла мимо, а он остался на обочине со своими прожектами и великой обидой на равнодушных, неразумных людей.

Такой вот человек очень интересовал Шукшина – он не раз к нему обращался, открывая разные грани этой неуемной натуры. Всю неделю почтальон Макар Жеребцов ходит по домам и настойчиво, въедливо учит людей уму-разуму. Но его советы, даже самые благоразумные, почему-то все встречают в штыки. Не любят на селе Макара Жеребцова – не рабочий человек, пустой и вредный: то одно людям говорит, то другое – совсем наоборот. А все дело в том, что зол он на людей за их равнодушие и непонимание, за безнадежную скуку их существования: «Хожу – охота помочь советом каким-нибудь… Потом раздумаешься: да пошли вы все… Как жили, так и живите – кроты…». «Давайте, думаю, черти, гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу…». «А завтра опять пойду по домам, опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы в большом масштабе советы давать, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой…»

Ну, кажется, все ясно с Макаром – «стерьва», как беззлобно определяет дед Кузьма. Но вот остался Макар один на скамеечке; больная жена, вышедшая погреться на солнышке, не в счет.

«Вот ведь сколько домов! – раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар. – И в каждом дому свое. А это только одна деревня. А их таких деревень-то по России – ой-ёй сколько!..

– Много, – соглашается жена.

– Много, – вздыхал Макар. – Много. Где же всем поможешь! Завязнешь к чертям… Или пристукнут где-нито насовсем. А все же жалко дураков».

С таким вот «пониманием многомиллионного народа» в сущности тяжело жить – много знания таит много печали. Непризнанный проповедник безропотно несет свой крест – наверное, потому рассказ и называется «Непротивленец Макар Жеребцов».

Но презрение к людям, в котором утверждается странный человек, куда чаще оборачивается злобой – откровенной, безудержной, хулиганской. Тут о жалости и речи нет – свою давнюю, застарелую обиду «на дураков» какой-нибудь «вечно недовольный Яковлев» (рассказ так и называется) вымещает со смаком и какой-то даже остервенелостью. Там, где он появляется, добра не жди – всех перессорит, поставит на уши, и хорошо, если дело не кончится дракой. Давно уехал этот беспокойный тип из родного села, нашел вроде свою нишу – денег полный карман и костюм с иголочки, но нет мира в его душе, он и в деревню-то свою вроде бы заехал, чтобы только с кем-нибудь подраться, испортить кому-то выходной. Точно ястреб налетает он на своего однокашника Сергея Коноплева, человека спокойного, трезвого, доброго и, слово за слово, – умеет, гад, язвить, выматывать душу – втягивает его в драку. Самому, конечно, тоже попадает от мужиков, но для него это точно стакан первача хватить. Порченный он какой-то в понимании мужиков – им и в голову не приходит, что само их бессчастное, монотонное существование может вызвать у кого-то протест, принимающий вот такие уродливые формы. Правда, сам Борис начинает замечать, что в деревне жизнь на месте не стоит – вон, и одеваться стали получше, и в клуб ходить, самодеятельность какая-то завелась. Но это еще больше бесит его – не приемлет вечно недовольный Яковлев перемен в лучшую сторону – тогда и самому ему придется измениться, пересмотреть свое отношение к жизни, а он этого не хочет – нравится ему презирать людей и чувствовать себя выше.

Шукшина тревожит разрушительное начало в людях; он чувствует, что стремление противоречить, подвергать все сомнению может разрушить жизненные устои и спровоцировать хаос. Построить что-то нелегко, а вот развалить можно в два счета, и кое для кого это самое милое дело – разрушать.

Неуживчивый Яковлев, в сущности, прост рядом с Аркашкой Кебиным из рассказа «Танцующий Шива». Этот – настоящий талант по части разрушения, да к тому же еще пронырливый, вездесущий, – недаром со школьной скамьи привязалось к нему имя многорукого заморского божества. Шива – даровитый лицедей, настоящий артист – пляшет, как дышит, кого хочешь, может изобразить, целые спектакли устраивает, но не затем, чтобы кого-то повеселить, а только для того, чтобы накалить обстановку, подхлестнуть страсти – глядишь, и удастся поставить людей с ног на голову, спровоцировать целое побоище, а самому отойти в сторонку и с удовольствием наблюдать за дерущимися. При этом Шиву не оставляет ощущение своей моральной правоты: честных людей, которых стоило бы пожалеть, нет и быть не может – в этом Шива глубоко убежден.

Тот самый Шукшин, который так тепло и проникновенно повествовал о «земляках» и «сельских жителях», мог быть и очень жестким, нелицеприятным, почти желчным. Он знал жизнь со всех сторон и показывал ее вот так же, всесторонне.

Есть категория писателей, которых называют рассказчиками провинциальных анекдотов. И Шукшина иной раз ставят в один ряд с ними, мол, хватает у него анекдотичных ситуаций. Но нельзя Шукшина с ними сравнивать: те ведут повествование с видимой непосредственностью, но при это остаются соглядатаями. А Шукшин просто живет рядом со своими героями, и потому анекдот оборачивается нерасчетливой правдой жизни.

Самый вроде бы анекдотичный рассказ Шукшина, пожалуй, «Миль пардон, мадам!». Налицо ироничный характер рассказа, в котором сельский житель, известный на всю округу своими охотничьими подвигами, Бронька Пупков разыгрывает перед компанией городских охотников свой коронный спектакль «Покушение на Гитлера»: мол, ему, меткому стрелку, с первого выстрела гасившего из винчестера свечу, доверено было погасить «одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар». И развязка тут самая что ни на есть анекдотичная: «Я стрелил… – Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову – лицо все в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит: – Я промахнулся».

Вот этот самый анекдот позволяет заглянуть в душу рассказчика – нет, не тому, что сидит у костра с алюминиевым стаканчиком («Прошу плеснуть!») – с ним все ясно, он из тех же неуемных фантазеров, тяготящихся безвестностью и ничтожностью своего существования и в тайне мыслящих себя на пьедестале. Речь о другом рассказчике, вымыслившем «странного человека», что по-своему откликнулся на эпохальный призыв: «в жизни есть всегда место подвигу». Сколько страсти вложил рассказчик в монолог Броньки Пупкова: «Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. – Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!!».

Что это? Пародия на героику военных лет, – как ничтоже сумняшеся заявил один «исследователь»? Но вспомним, что Шукшин – подросток тех военных лет. А какой мальчишка не мечтал тогда убить Гитлера? Влепить ему пулю прямо в усики! Гитлер – средоточие того ужаса, который принесла в жизнь война. Гитлер – это страх, нищета, сиротство. Какие тут шутки – покушение на Гитлера это серьезно, серьезнее не бывает. Никто и не смеется над Бронькой Пупковым, Шукшин не позволяет. Такой вот не смешной анекдот. Конечно, для Броньки это покушение – «момент истины». Для него война еще не кончилась и, похоже, не кончится никогда. Но не та, настоящая война, на которой он был санитаром, а какая-то киношная, книжная, вымечтанная на охотничьем привале, именно потому, что не было в жизни места подвигу, а была только нескончаемая суета и маята.

«Жизнь: когда же самое главное время ее? – спрашивает себя еще один „странный человек“, скотник и пастух Костя Валиков из рассказа „Алеша Бесконвойный“. – Может, когда воюют?». Он-то воевал, был ранен, поправился, вернулся на передовую «и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну». Казалось бы, уж на что далек такой вот человек от поиска смысла жизни. Алешей Бесконвойным прозвали его односельчане за редкую неуправляемость: пять дней вкалывал на совесть, а на шестой топил баню – и никакими уговорами нельзя было заставить его работать. «Никто бы не поверил, что Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно – ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел – высоко-высоко – и оттуда глядит на землю… Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине – маленькие, как букашки… А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент как заорешь – что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает?».

Стало быть, и маленький человек, не далекий, не образованный задумывается над смыслом жизни? Сам-то он никогда этого не скажет, так и промолчит до самой смерти и унесет с собой все свои думы – спасибо рассказчику, который заглянул ему в душу и увидел в ней свет, нашел подтверждение мысли, что «человек… это нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое себя».

Если «Миль пардон, мадам!» самый анекдотичный рассказ Шукшина, то «Алеша Бесконвойный» – самый философичный. В нем как бы незатейливый состав событий: человек топит баню, налаживает «маленький Ташкент» – рубит дрова, умело подкладывает в каменку поленья, распаривает в кипятке веник, поддает жару, ковшами кидая на каменку кипяток. Шукшин не понаслышке знает, как это делается – все в его описании звучно, зримо, осязаемо – прямо инструктаж какой-то. Ну, как не принять во внимание, что, разжигая огонь в каменке, можно обойтись и без лучины – достаточно взъерошить топором те поленья, которые ложатся поперек кладки, а потом эти заструги зажечь – загорится здорово. «Ах, славный момент!.. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: „Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково… Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!“». Перед нами в сущности деревенский философ, глубокий, чуткий человек, который цены себе не знает и никогда не узнает. И, может быть, к лучшему это; иначе потерял бы покой человек. И тогда это был бы уже не он. Ведь спокойствие, терпение, выдержка – коренные алешины черты. Потом, в другом рассказе, о другом терпеливце Шукшин скажет: «Это не им одним нажито, такими были его отец и дед… Это – вековое». Но в «Алеше Бесперебойном» такое авторское резюме было бы, наверное, неуместно: тут рассказчик ничего не декларирует – он просто дает наглядеться на Алешу, послушать его внутренний голос, и все становится ясно. Перед нами архетип русского человека. Он работяга, но ему обязательно нужно окно в буднях – и чтобы свет теплился в этом окне: ну, хотя бы одно хорошее воспоминание. Он не ждет милости от судьбы, и сам время от времени налаживает для себя праздник. У него нет претензий к жизни; конечно, неплохо было бы подучиться в свое время – может и жизнь была бы другая, но вообще-то и так сойдет, пусть сын учится, достигает. Он семьянин и самое дорогое для него – дети, хотя и виду не показывает, как он любит детей. Он не чужд прекрасного, и чем дольше живет, тем яснее видит красоту родной земли, тем осознаннее любуется природой. Он добр и покладист по натуре своей, но наступать ему «на любимую мозоль» не рекомендуется – может заартачиться, уйти в себя, а то и хорошенько врезать.

Конечно, такой архетип не совпадает с представлением о «человеке будущего», о строителе нового социалистического общества. Раздавались опасливые голоса, можно ли приписать «чудикам» типические черты, выводить из них русский национальный характер. Но Шукшин упорно писал о малых мира сего, о тех, кто не задавался великими целями, а из поколения в поколение жил ради самой жизни, ради продолжения рода. Что ни говори, приходится согласиться, что таких людей на свете большинство. Когда-нибудь, в пятом, десятом поколении из них выходит «светоч нации», но опять-таки Шукшин не ставил себе задачей приоткрыть эту лучезарную перспективу; его девиз был: сегодня, здесь, сейчас. Он знал, что рано или поздно все лучшие черты человеческие, все дарования, вся энергия сконцентрируется вдруг в одном индивиде – ради этого, наверное, и живут люди; как там у Горького в пьесе «На дне»: «…для лучшего люди-то живут… Вот, скажем, живут столяры и все – хлам-народ… И вот от них рождается столяр… такой столяр, какого подобного и не видела земля, – всех превысил и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает… и сразу дело на двадцать лет вперед двигает. Так же и все другие… слесаря, там… сапожники и прочие рабочие люди… и все крестьяне… и даже господа – для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, а выходит для лучшего! По сту лет… а может и больше – для лучшего человека живут».

Русский человек у Шукшина – это путник, идущий каменистым путем и несущий свое единственное достояние – свечу жизни. Шукшин, в сущности, сурово смотрит на житейскую суету и не идеализирует своих героев. Но вот дороги ему все эти «сельские жители» и «земляки». Помните, как у Есенина? «Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле»? Отчего – дороги? Оттого, что делят с ним это счастье – жить на свете. И пусть они не осознают своей миссии, пусть просто живут, все равно они достойны лучшего. Жизнь коротка, люди обижены природой, отпустившей им такой короткий срок. И не писателю считать, сколько у них грехов – он не прокурор, не судия на страшном суде. Он хочет показать их такими, как они есть, но при этом затронуть что-то очень существенное, важное, сокрытое в самой глубине человеческой натуры, без чего человек-то и человеком в полной мере не может быть.

Герой Шукшина как чуткий резонатор: он резонирует от всякой несправедливости, от бесчеловечности, от грубого слова. Он яростно отстаивает свое человеческое достоинство, порой даже сам того не сознавая. Он ненавидит тех, кто портит ему праздник, а праздник – это редкая, но тем более драгоценная минута душевного равновесия, гармонии. Этот праздник по-настоящему дается только доброму человеку, как награда за сделанное добро. Доброта – свет в окошке, главнейшее человеческое качество – так получается по Шукшину. Только добротой силен и прочен маленький человек. Вот ведь обошла жизнь своими милостями Алешку Бесконвойного, посмеялась над ним вместе с «крепдешиновой Алей», в полном смысле слова обобравшей его на большой дороге, а он так и не разучился «полюблять» ее, держит в уме стишок, сложенный когда-то маленькой дочкой – про то, как укроет в дождь лопух новорожденную березку – будет ей тепло и хорошо. И тепло становится у нас на душе, хотя рассказ-то в сущности горький. Это самое душевное тепло Шукшин все время поддерживает в своем читателе. И пусть тот, кто не может понять этого, просто следит за событиями – они тоже заденут за живое, заставят переживать, ну, а тот, кто внимательней, пытливей и серьезней в отношении к печатному слову, непременно начнет размышлять о прочитанном и осмыслять человеческую жизнь, в которую ему довелось заглянуть. Ибо Шукшин пробуждает в читателе не только чувство – он пробуждает думу.

Один рассказ у него так и называется: «Думы». В бессонные ночи под одинокую гармонь вспоминает председатель колхоза Матвей Рязанцев свою жизнь. Ему бы выспаться с устатку, но проклятая гармонь не дает забыться, оживляет в памяти самые обжигающие моменты жизни. Ту ночь, когда он мальчишкой пятнадцать верст нахлестывал коня – отец погнал его в деревню за молоком, отпаивать насмерть простуженного братишку. Вот в эту самую ночь и суждено было Матвею, может быть, единственный раз в жизни испытать восторг бытия. «Это было как полет – будто оторвался он от земли и полетел». И как же упоенно передает Шукшин восторг этого полета, когда «слились воедино человек и конь», как уверенно, одним штрихом заставляет ощутить безбрежность этой, можно сказать, космической ночи: «Ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской – только шум в ушах, только огромный ночной мир стронулся и понесся навстречу». «Даже конской головы не видно» – такое не выдумаешь, такое надо воочию увидеть хотя бы внутренним зрением. И тут же самыми простыми словами Шукшин скажет, что потом была у Матвея целая жизнь: женитьба, коллективизация, война и всю жизнь на уме только работа, работа – и вот уж скоро выйдет отпущенный для жизни срок, отнесут Матвея на кладбище – не то чтобы страшно, но как-то дико это живому человеку. Ясно видно, не ощутив однажды восторга бытия, не задумался бы человек и о смерти: чего-то в жизни должно быть до слез дорого как та ночь, чего-то бесконечно жалко отдать небытию. Ну, нельзя, ни в коем случае невозможно отдавать.

Шукшин тут философ и мыслитель. Он часто вспоминает о смерти. И всегда у него человек бунтует против нее, не смирятся с положенным. Разве что совсем избывший себя самого дед Степан в рассказе «Как помирал старик», принимает ее покорно, безропотно. Но, он, пожалуй, один такой в шукшинской прозе. Живущий не приемлет смерть – вот очень глубокая мысль-страдание, которую далеко не всякий пишущий способен выразить. О, как бунтует против смерти маленький человек, и надо быть Шукшиным, чтобы выразить этот обреченный, ничего не способный изменить бунт. У дедушки Нечая в рассказе «Горе» умирает жена – тихая безответная старушка. Что жила, что нету – зарыли и забыли на третий день. И все так же ночами пахнет полынь, все так же сияет луна и какой-то мальчишка, притаившись в лопухах, обмирает от необъяснимой тайной радости – жить. «Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно до слез смотрел на луну. Вдруг услышал, кто-то невдалеке тихо плачет и увидел старика Нечая, соседа нашего. Это он шел, маленький, худой в длинной рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво».

Нет, это вовсе не бормотанье, как может показаться со стороны. Это выкрик, выброс, вынос к самому небу жуткого человеческого горя. И откуда только силы берутся у ветхого старика так бунтовать против извечного закона природы – а не может он примириться и принять этот закон, по которому «родного человека надо в землю зарывать».

Говорить о какой-то высшей мудрости, с которой герой Шукшина по-толстовски приемлет смерть, не приходится. Смерть всегда отвратительна. «Она же – дура, Колесо какое-то, – проклинает ее умирающий Саня в рассказе „Залетный“». Где еще в литературе найдете вы такое дерзкое определение смерти? Со смертью пишущие «на вы», они боятся ее, как и все люди и, как бы это точнее сказать, хотят задобрить. Вот и кузнец Филип, готовый принять последний вздох умирающего соседа, просит: «Сань… ты не обзывай ее, может она… это… отступит. Не ругай ее». На что умирающий отвечает: «Я не ругаю. Но ведь как глупо! Так грубо… И никак не помочь! Дура».

Как же помочь человеку, с самого детства ошеломленному фактом своей смертности, как избавить его от этого ужаса? Прибегнуть к церкви-утешительнице? Не раз после смерти Шукшина всплывал этот вопрос: был ли он духовным человеком, то есть верил ли в Бога? Думается, на этот вопрос он ответил всем своим творчеством. Надо ли утешать человека, рассказывать ему сказки о вечной жизни? Может быть, не надо утешений – пусть мучается, думает, ищет правду, пусть бросает вызов смерти и опять-таки страдает. Только так он станет человеком. А может и не станет. Хотя шанс есть. А зачем становиться человеком, если жизнь коротка и несправедлива? А затем, чтобы исполнить Закон Жизни. Потому что Жизнь – прекрасная штука. Да, короткая. Но прекрасная.

Об этом – может быть, самый удивительный рассказ Шукшина «Верую!». Работяга Максим Яриков, сорокалетний мужик, злой и порывистый, из тех, что никак не могут измотать себя, хоть работают много, в приливе смертной тоски («душа болит» – и болит все о том же: короток век человеческий и бессмысленно его существование) идет к заезжему попу. У попа что-то с легкими, он приезжает в глубинку лечиться барсучьим салом. «Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него – что-то там с легкими. И глаза у попа ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный – не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие – живые, трепетные нити – распутывать». Однако поп, с полуслова поняв, что происходит с Максимом, начинает не спеша, с видимыми удовольствием распутывать эти самые нити, доходчиво рисуя картину мироздания. Поп тоже русский человек и хорошо знает извечную тягу всякого русского – тягу к справедливости. Несправедливо обходится с человеком жизнь и шаг за шагом ведет его к высшей несправедливости – к смерти. «В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь на этой земле, – развязывает узелки размышлений поп. – Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу, у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это – океан. И стаканами нам его не вычерпать».

Из всего этого простодушный Максим делает вывод: «Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?». На это, осушив стакан разбавленного спирта, удивительный поп отвечает: «Теперь я скажу, что бог есть. Имя ему – Жизнь. В этого бога я верую. Это суровый, могучий бог. Он предлагает добро и зло вместе – это собственно и есть рай».

Рай здесь, на земле – Шукшин, наверное, первый писатель, который выразил эту мысль, давно уже овладевшую человеческим сознанием. В этом раю кошка держит в зубах мышь. Сильный обижает слабого. Но другого рая нет и не будет. Только здесь, на земле могут пригодиться человеку его руки, ноги, голова, его сердце. «Видишь, я работаю башкой, вместо того, чтобы просто жалеть тебя, сиротиночку мелкую, – говорит поп. – Поэтому, в соответствии с этим моим богом я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы с печки тебя не стащить с равновесием-то душевным. Живи, мой сын, плачь и приплясывай».

Слово за слово, стакан за стаканом – оба действительно пускаются в пляс – с припевом «Верую, верую!» – по-русски размашисто, безоглядно, с тяжелым топотом и посвистом, «с такой какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они пляшут. Тут – или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами».

Нет, не благостен этот «символ веры»: «Верую… в авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо все объективно-о!.. Ве-ру-ю-у!». Жутковато становится от него – и вместе с тем «забойно», как сейчас говорят, духоподъемно, что ли?

«Во что верить?» – спрашивает слабый человек. И получает ответ: «Верь в жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других…».

Такое понимание жизни, конечно, можно оспорить, на него можно ополчиться, как говорится, и справа, и слева. Но факт, что у большинства людей это восприятие жизни как мощного поступательного процесса, в котором есть место каждому, найдет отклик. Верь в жизнь! Она будет такой, каким будешь ты сам. Старайся не оплошать. Беги вместе со всеми. Дистанция длинной не покажется. Коротка жизнь, коротка… Но ведь длинных песен не бывает.

«Здесь прожито как раз с песню», – сказал удивительный поп про Сергея Есенина. Каждому человеку – да спеть бы свою песню. Эта мысль читается между строк шукшинских рассказов. Но не получается. Не выходит у всех-то. Такова жизнь. У Шукшина это получилось.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?