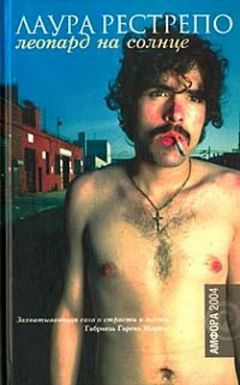

Текст книги "Леопард на солнце"

Автор книги: Лаура Рестрепо

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Так оно всегда и было, и пребудет, как говорит Дядюшка, старый пророк, хранитель истины и знаток неизбежности, и Нандо Барраган склоняется перед тысячелетним знанием, чья тяжесть невыносима. Он опускает голову, сглатывает горькую слюну, вперяет глаза в землю и впервые осознает всю неотвратимость своей судьбины.

Тогда старец сообщает ему правила кодекса чести, законы, передаваемые из поколения в поколение, правила ведения войны, которые надлежит чтить.

– Барраганы и Монсальве не могут больше жить вместе, – торжественно провозглашает он, и голос племени исходит из его беззубого рта. – Они должны покинуть землю, где они рождались и росли, в которой похоронены их предки: они будут изгнаны из пустыни. Одна из семей будет жить в Городе, другая – в Порту, и никто не имеет права ступать на территорию противника. Убивая врага, наноси удар собственной рукой; никому не дозволено сделать это за тебя. Сражаться следует один на один, и нельзя мешать в это дело наемников. Ты не должен нападать на безоружного, не имеешь права заставать врага врасплох или наносить удар в спину.

Когда я могу мстить за своих убитых? – спросил Нандо, стоя спиной к ветру, полный решимости исполнить свою роль в кошмаре, словно только этот кошмар и был реальностью.

– Только в дни «зет»:[8]8

Дни «зет». – Слово взято из секретного жаргона мафиозных организаций карибского побережья Колумбии, объединяющих часть индейцев гуахиро – коренного населения пустынь полуострова Гуахира. Эта мафия занимается контрабандой и наркоторговлей, а ее специфический секретный язык включает много слов местных наречий. Подобно сицилийской мафии, они соблюдают «омерту» (закон молчания) и подчиняются своим внутренним законам. (Сообщено автором, потратившим одиннадцать лет на изучение этих законов.)

[Закрыть] через девять ночей после их гибели, в день, когда исполняется месяц и в дни годовщин. В день «зет» твои враги будут ждать тебя, и ты не застигнешь их врасплох. Когда убит будет один из них, в день «зет» придет твой черед защищать себя и своих, потому что явятся те.

– Это все?

– Не трогайте стариков, женщин и детей. Кара войны ложится только на мужчин.

– Скажи, как должен я хоронить моих мертвецов?

– В лучшей одежде, надетой руками того, кто больше всех любит покойного. Ты будешь класть их в гроб лицом вниз, и выносить их из дома следует ногами вперед.

– Кто победит в этой войне?

– Та семья, которая уничтожит всех мужчин другой.

– Можно ли что-нибудь сделать, чтобы избежать этой напасти?

– Ничего. А теперь уходи и пусть каждый умирает, как ему предначертано.

Дядюшка колышется, растворяется в движущемся воздухе, теряется в урагане, как бздех среди бури. Нандо Барраган выходит в северную дверь и движется по прямой линии среди желтого безграничного простора, чтобы встретиться со своим племенем и вести его по пути своего приговора.

– Ему удалось оставить позади пустыню, он начал забывать о Дядюшке и даже перестал оплакивать Адриано, но он так никогда и не смог очнуться от бреда. Со временем он стал путать его с явью, и приучился смиренно жить в этом состоянии.

– Не смирение это было, а гордыня: искусство мести превратилось в вопрос чести.

* * *

Исчезает пунцовое солнце, гаснут его огненные языки, и Нандо Барраган видит, что он заключен в куб, неуютный и лишенный звуков, стены которого покрыты керамической плиткой. Тают жаркие краски пустыни, раскаленный красный, и оранжевый, и желтый, и мир становится прохладным и зеленым, цвета мяты, и зеленого стекла, и зеленого халата хирурга.

Керамическая плитка удручающе симметричными рядами покрывает послеоперационную палату, взбираясь однообразными параллельными полосами на чересчур высокий потолок, на слишком тесные стены, устилая пол, который колеблется, то приближаясь, то удаляясь. Нандо Барраган чувствует, как он болезненно колышется между этими нечеткими поверхностями цвета холодной воды. Его все еще сонное сознание плывет по зеленым небесам анестезии, в то время как вспышки невыразимой глубокой боли встряхивают, пробуждая, его страждущее тело. В нос ему ударяет сильный залах дезинфекции.

– Пахнет креозотом, – думает он при первом прояснении. – Должно быть, я в цирке.

Какое-то время ему грезится цирк братьев Эгред.[9]9

Цирк братьев Эгред – реально существовавший в Колумбии передвижной цирк, принадлежавший владельцам с такой фамилией.

[Закрыть] Он видит их самих, очень старых, побитых жизнью, узнает и себя, годы тому назад: он, уже взрослый, поедает розовые облака сахарной ваты, он потрясен хищниками, жонглерами на трапециях, фокусниками – все это для него впервые.

Цирк улетучивается, и Нандо возвращается в гнетущий зеленый мир. Ему грезится, что Милена рядом, что ее накрашенное лицо в движении, губы шевелятся. Она произносит слова, падающие подобно каплям света в темный колодец его затуманенного рассудка.

– Ты любишь меня, Милена? Ты говоришь, что любишь меня?

Она уже не жрица, она сняла покров из красных, нездешних теней, и снова черное кружево облегает ее земные формы.

– Я хочу пить, Милена, я очень хочу пить. Опусти свои руки в зеленую воду и дай мне глоток. Дай мне напиться из твоих рук.

– Тебя прооперировали, Нандо, – ее голос выплывает из морских глубин. – Пули вытащили. Врачи говорят, что ты не умрешь.

– Это ты, Милена? Ты не ушла?

– Нет. Но сейчас уйду.

* * *

Легкая луна нежно озаряет ночь в прибрежном районе. Черные волны моря – стадо тяжелых кротких млекопитающих – подползают и лижут подножье большого дома. Освещенная терраса висит над водой, точно НЛО; в одном из ее углов прячется от бриза укромный столик, накрытый на двоих, – на белой льняной скатерти хрустальные бокалы, ваза с розами. Из квадрафонической стереомагнитолы разносится романтическая песня, это Нельсон Нед,[10]10

Нельсон Нед – современный бразильский автор и исполнитель песен, посвященных в основном романтической любви. Имеет рост 112 см.

[Закрыть] его мягкий гнусавый голос влюбленного карлика.

– Все было, как будто в сценарии телесериала.

Какое там «как будто». Это он и есть. Их жизнь – самый настоящий телесериал. По крайней мере, жизнь внутри дома, потому что за его стенами это уже триллер – сильные прожектора обшаривают окрестность, видеокамеры по периметру подстерегают каждого, кто приблизится, раздается покашливание телохранителей, совершающих ночной обход, и мелькают тени собак, натасканных на убийство.

На перила террасы склонилась женщина высокого роста, молодая и гибкая, ее формы с миллиметровой точностью удовлетворяют заветным 90-60-90, на ней воздушный наряд из жемчужно-серого муслина.

– Не может быть, чтобы она была так хороша.

Такова она и есть. До замужества Алина Жерико де Монсальве завоевала титул вице-мисс на национальном конкурсе красоты. Сейчас она глядит в бесконечность, позволяя теплому ветру трепать свои длинные светло-каштановые волосы, и подпевает Нельсону Неду, лениво мурлыкая: «Тот, кто горькой измены в своей жизни не знал». Она позабыла обо всем, застыла в неподвижности и не замечает течения времени, пока вдруг не бросает взгляд на часы.

Тут она видит, что уже очень поздно, и на ее миловидное лицо набегает тень. Она смотрит на часы снова и снова, сначала с беспокойством, затем с тревогой, и наконец с тоской, теряя самообладание. Она грызет свои продолговатые ногти, ежедневно вверяемые заботам маникюрши. Ее безупречно белые зубы впиваются в них, обгладывают, сдирают лак «Ревлон», клочьями срывают заусенцы. На ее пальцах выступают капли крови, но она, не обращая на них внимания, грызет с мышиным упорством, продолжая это маленькое кровопролитие.

Она входит в дом, обставленный дорого, всем новешеньким: роскошь пастельных тонов, в стиле Майами. Ее каблуки утопают в мягких белых коврах. Она направляется в кухню, обставленную современной мебелью со встроенными плитой и мойкой, битком набитую микроволновыми печами и электрическими кухонными комбайнами. Она заводит разговор с кухаркой, старухой-сердечницей, облаченной в свитер из орлона[11]11

Орлон – синтетическое волокно. Трикотажные изделия из орлона были в моде в 50-60-е годы прошлого века.

[Закрыть] для защиты от студеного кондиционированного воздуха.

– Что ты приготовила, Йела?

– Окуня, рис с кокосом и жареные бананы.

– А белое вино ты охладила?

– Зачем, все равно сеньор пьет только «Кола Роман».

– Уже становится поздно, а его все нет.

– И не ждите, деточка. Дон Мани появится не раньше рассвета.

– Откуда ты знаешь? – Алина спрашивает так, словно умоляет не давать ей ответа.

– Он тут неподалеку должен убить одного.

– А мне он дал слово, что это не так, – возражает она без напора и без надежды.

Алина Жерико де Монсальве, экс-вице-мисс, медленно бредет в ванную при своей спальне, – плечи ее поникли, позвоночник покалывают иглы тревоги. Ни следа заученной, кокетливой походки и много раз отрепетированной улыбки, так лучезарно сиявшей несколько лет назад, когда Алина выбегала на подиум национального конкурса красоты среди рукоплесканий и фотовспышек. Она входит в большую мраморную ванную, достает из флакона две таблетки байеровского аспирина и выпивает их с глотком воды, думая: «Поглядим, не излечат ли они мою печаль».

Рассмотрев возможность лечь спать, она отвергает ее. Она переходит в маленькую гостиную с телевизором, падает в мягкое кресло, обитое светлым кретоном, снимает туфли, подбирает свои длинные безупречные ноги и жмет на кнопку «пуск» пульта управления. На одном канале берут интервью о политике. На другом местный красавчик целуется с мексиканской актрисой. Некоторое время Алина смотрит на них, не видя. Она медленно покачивается, обхватив свои колени, сама себя убаюкивая, поддавшись жалости к себе. Красавчик и его подруга уже не целуются, между ними начинается сцена ревности, когда сон начинает смаривать Алину. Она потягивается, разминая ноющую спину, никнет, погружается в дремоту.

К полуночи фильм кончается, и в следующем за ним блоке новостей сообщают о покушении на Нандо Баррагана, совершенном двумя часами ранее в одном из городских баров. Но Алина не слышит сообщения, она заснула.

– Принести вам поесть, деточка? – будит ее голос Йелы.

– Нет, мне не хочется.

– Тогда вам лучше лечь. Свет я погашу.

Алина идет в спальню, снимает муслиновый костюм и жемчужное ожерелье, надевает пижамку бэби-долл из прозрачного нейлона, ложится на кровать «кинг-сайз», застеленную атласными простынями, и устремляет взгляд своих серых глаз в одну точку на стене.

Но сон уже слетел с нее, теперь она полостью во власти неотступного и острого чувства утраты. Одна мысль сверлит ее мозг: муж забыл ее, но не ради того, чтобы любить других женщин, с этим-то можно было бы справиться. Она знает, что она молода и красива, что она вступила бы в бой и победила. Но никакие усилия с ее стороны не одолеют истинной страсти ее мужа: он оставляет ее одну ради того, чтобы убивать других мужчин.

Проходит несколько часов, и в небесах уже розовеет радостно брезжащий рассвет, а море просыпается, все в чайках и пятнах пены. Глаза женщины – по-прежнему открытые, воспаленные от бессонницы – устремлены в ту же точку на стене, а в сердце ее по-прежнему бродит та же досада, когда в дверях комнаты появляется силуэт мужчины.

Ему еще нет тридцати, он строен и гибок, но его старит несвежий зеленоватый оттенок кожи. Сразу видно, что характер у него скверный, однако он недурен собой, силен и горд. Кроссовки на ногах и распахнутая рубашка навыпуск делают его похожим на компанейского подростка, но тяжелые мешки под глазами говорят о долгих годах кошмара. Его взгляд обаятелен, а лицо симпатично, несмотря на большой шрам в форме полумесяца, что задевает левый глаз и корежит щеку.

Это Мани Монсальве – он молча стоит, привалившись к косяку, созерцая светлые спутанные волосы жены, ее кинематографическое тело, скованное гневом, изнуренное ожиданием. Она не видит его, но ощущает его присутствие.

– Убил ты Нандо Баррагана? – спрашивает она, не оборачиваясь.

– Не знаю, – бормочет Мани. Он подходит поближе, и осторожно, словно прикасаясь к оголенному проводу, пытается погладить ее.

– Сначала вымой руки, – говорит она.

Мани идет в ванную, с отвращением снимает с себя одежду, и, швырнув ее на пол, расслабляется, стоя под мощными струями клокочущей воды, окруженный клубами пара. Он возвращается в спальню голый и влажный, с волос падают капли, во рту мятный вкус «Колгейта». Он забирается в кровать, наслаждаясь шелковистой лаской атласных простыней. Включает огромный экран «Бетамакс», вмонтированный в потолок, ставит фильм об американском западе, в замедленном темпе и без звука, и любуется неторопливой чередой немых образов. Он ни о чем не думает, завороженный конями, зависающими в воздухе на бегу, он придвигается к жене, закидывает руку ей за голову и сжимает ее в объятии.

Прикосновение еще влажного тела мужа заставляет ее смягчиться, уступить, дать рассыпаться в прах той горе злобы, что она нагромоздила за ночь.

– Все прошло, – говорит он настойчиво. – Забудь.

Она хочет забыть, хочет поверить, что да, все прошло, что несмотря ни на что она счастлива, хочет простить его, чувствовать его близость, вернуть его себе навсегда, перестать думать. Она уже готова предаться ему душой и телом без упреков и условий, как во все прежние ночи, но в последнюю минуту хватается за соломинку решимости, сохраняя остатки воли, последнюю каплю характера.

Она говорит:

– Помнишь, ты дал мне обещание прекратить войну? – И еще она говорит: – Ты не сдержал слово. – И добавляет: – Я тоже хочу пообещать тебе кое-что. – И предупреждает: – И я свое слово сдержу. – Она отодвигается от него, садится на постели, смотрит на него решительно, не мигая.

– Ты выглядишь потрясающе женственно, когда злишься, – говорит он.

Она не дает себя спровоцировать и продолжает:

– Если забеременею, в тот же день уйду от тебя, – я не хочу, чтобы моего ребенка убили за то, что он носит твою фамилию.

– В то утро на рассвете Алина Жерико угрожала мужу, но он не слышал ее, он спал.

Нет, он не спит. Мани Монсальве прикрывает глаза и ничего не отвечает, но он слышит ее слова и уже никогда не забудет их.

* * *

– Монсальве жили в Порту, а Барраганы в Городе?

– Именно так. С тех пор, как проклятие Дядюшки изгнало их из пустыни, они разделились. Нандо Барраган сделался главой Барраганов, а Мани Монсальве возглавил своих. Обе семьи росли и богатели, но каждая на особицу, а между ними других дел не было, кроме как убивать друг друга.

– А что, за первым убитым и второй был?

– После первого убийства разразилась война, и долгие годы плач стоял и звон колокольный, да и по сей день так. За первым убитым был второй, и третий, и десятый, и с тех пор их число перевалило за тридцать, а то и за сорок. В уплату за каждого Баррагана шел Монсальве, и наоборот. И не прерывалась кровавая цепь и кладбище полнилось их надгробьями.

– И все время они промышляли контрабандой?

– Нет. С этого они только начали.

– Как же они тогда нажили такие деньги?

– Весь мир это знает, да никто не скажет.

* * *

– Эти, что проехали на «Сильверадо», и есть Барраганы. Сзади на «Тойотах» – телохранители. Да поглядите, их пока еще видно.

На рассвете караван из четырех машин мчится с гудками вниз по улицам Города. «Сильверадо» и три длинных, с четырьмя дверцами, «Тойоты» с венесуэльскими номерами. Они проносятся как молнии, скрежеща и сжигая шины, щеголяя наглостью и оружием, вылетая на тротуары на поворотах; пролетают переходы, не глядя на светофор, заставляют подскакивать студентов с сумками, обливают водой из лужи хозяек, покупающих молоко, сеют панику в рядах любителей лотереи и среди собак на площади.

– Тут не петухи вас разбудят, а эти бандиты.

– Нандо Барраган? Это который? Тот, что за рулем «Сильверадо»?

– Да, в темных очках, с сигаретой во рту, с уголовной мордой. А второй – его брат, Нарсисо Барраган.

Это полугрузовой «Шевроле Сильверадо» цвета серый металлик с оранжевыми полосами, которые пламенем вспыхивают по бокам. Окна закрыты, внутрь процеживается студеный кондиционированный воздух.

Нандо Барраган едва умещается за рулем и должен наклонять голову, чтобы не удариться о потолок. Он выглядит не таким огромным, как раньше: покушение в баре не лишило его жизни, но сбавило его вес.

Молодой человек, сидящий рядом с ним, его брат Нарсисо Барраган, – финансист семьи, он заправляет темными торговыми операциями, приносящими баснословную прибыль, и пускает в ход деньги из-под матраса. Ему двадцать семь лет. Он почти сполз с сиденья, откинув голову на спинку, – то ли дремлет, то ли не в себе, то ли впал в забытье – таков его обычный способ существования.

– Кто же мог это видеть, если окна «Сильверадо» закрыты, а стекла – темные зеркальные, специально, чтоб нельзя было рассмотреть, кто в нем едет?

Да весь Город знает, каков из себя Нарсисо. Никто не может забыть его глаза, даже те, кто и не видал их. Огромные, миндалевидные, черные, невероятные. У него влажный и лихорадочный взгляд бедуина. Или эпилептика. Ресницы тяготят его и мешают смотреть, такие они длинные. Кожу женщин, с которыми он бывает близок, не царапают его брови, усы и чисто выбритый подбородок. Усы и брови его шелковистые, темные и рассыпают лучи света, так как он смазывает их бриллиантином.

В остальном это человек как человек, вполне заурядный. Нормальный. Среднего телосложения, пожалуй, излишне худощавый. Чересчур тонкие губы скрываются под усами. Каковы у него зубы, трудно сказать. Это и не важно: все, кто видит его глаза, считают, что он самый красивый мужчина в Городе.

Одет он всегда в белое, с ног до головы. Рубашка, брюки, шляпа-панама, итальянские кожаные мокасины, мягкие, как тапочки, без носков. Так он и разъезжает по своим делам: чистый и безупречный, словно медсестра или первопричастница.

– Говорят, никто не видел на его одежде ни пятнышка грязи или крови. Хотя говорят еще, это, мол, оттого, что он рук не марает. Что дело имеет с деньгами, но не с оружием. Его дело – считать деньжата, а всю грязную работу он братьям оставляет. У него репутация труса, но те, кто его знает, не согласны с этим. Они уверяют, что дело не в трусости, просто всякое смертоубийство представляется ему нарушением стиля.

Нарсисо Барраган, плейбой утонченный и искренний, влюблен во всех красивых женщин, каких только знает, но влюблен по-настоящему и всем сердцем. Когда он самым поэтическим образом признается им в своих чувствах, он горячо желает сделать их своими и боготворить каждую, не упуская ни одной. Он плачет и рыдает, когда кто-нибудь из них покидает его, и жизни не пожалел бы ради любой из своих бессчетных подруг.

Частью его искусства обольстителя является пение. Он сам пишет песни и играет на гитаре, и в городе его зовут Лириком. Превосходный голос, по мнению многих. Другие же говорят, что ничего особенного, а все дело только в особой манере устремлять во время пения взор в пространство. Братья пеняют ему: в погоне за очередной строфой он теряет покой, ударяется, как говорится, в богему, приходит в экстаз, и целыми днями не вспоминает о коммерции.

Он проносится на «Сильверадо» по улицам города, словно серебряный луч, и люди видят его рядом с Нандо, хотя закрытые зеркальные окна не позволяют им его видеть. Но они не только видят его, но и ощущают шлейф аромата, летящий за ним по воздуху.

– Некоторые женщины уверяют, что вся его притягательность не в глазах, а в аромате.

Этот сильный, сладкий, женственный и стойкий аромат окружает его и переходит на клиентов, когда они жмут его руку, на друзей, когда они приближаются к нему, на женщин, когда они его целуют. Он остается на всем, к чему бы ни прикоснулся Нарсисо – на бильярдном кие, на женских ягодицах, на телефонной трубке, на руле автомобиля.

– Если жена изменяет мужу с Нарсисо Барраганом, ее выдает его неистребимый запах. Говорят также, что банкноты, побывавшие в его карманах, спустя месяцы остаются пропитанными этим ароматом. Одни думают, что это «Драккар Нуар» от Ги Лароша. Другие – что так пахнут дорогие женские духи. Или что это всего-навсего пачули, а то и просто церковный ладан. А может, эссенция марихуаны. Точно никто не знает. Факт тот, что если полиция захочет взять Нарсисо, они найдут его по запаху, хоть бы он в землю закопался.

Сейчас он едет в сером «Сильверадо», направляясь куда-то за город. Но не часто можно видеть его в этом бронированном суровом боевом авто его брата Иандо. Экипаж самого Нарсисо не чета этому Это машина великолепная, невиданная. Сделанная на заводе по специальному заказу Единственная в стране. И в целом мире. Это коллекционный лимузин «Линкольн Континенталь» фиолетового цвета, четыре метра длиной.

– Фиолетовый?

Ярко-фиолетовый, лиловый, как убранство алтаря на Страстной Неделе.

– И внутри, и снаружи?

Только снаружи. Изнутри он обит золоченой кожей.

* * *

Яростное утреннее солнце превратило дорожное покрытие в подобие растопленного меда, однако серый «Сильверадо» быстро скользит по шоссе, как лодка по озерной глади. Братья едут в молчании.

Нандо, предавшись ностальгии, погрузился в воспоминания, Нарсисо – в уютную дремоту, не думая ни о чем. Впереди них движутся две «Тойоты» с телохранителями, позади – две другие. Караван оставляет Город далеко позади и подъезжает к жалкой деревушке у моря – кругом грязный сырой песок, усеянный лужицами с медузами.

Передний джип вырывается вперед, выписывает зигзаги между земноводными халупами, и, скользя на пятнах разлитой сырой нефти, оказывается на морском берегу, усеянном гниющими отбросами и промышленным мусором. Он тормозит перед последним двором, стоящим поодаль от прочих. Четыре дверцы джипа распахиваются и из них вываливается компашка телохранителей – Пташка Пиф-Паф, Ножницы, Кудря и Симон Пуля, они окружают двор, раздуваясь от сознания своего всемогущества и держа наготове черные автоматы. Они обнюхивают, осматривают, выискивают, наконец находят открытую площадку и сигналят, чтобы подъезжала остальная часть процессии.

Нандо и Нарсисо Барраганы покидают «Сильверадо» и входят в кухню без стен, под черным от копоти и заляпанным жиром латунным навесом. С балок свешиваются ветки алоэ, ржавые инструменты, негодные лампы, грозди сушеных бананов, шкуры скота, дырявые ведра, выцветшие рождественские украшения, запчасти для автомобиля, а может, трактора или самолета, и еще всякая всячина неизвестного назначения, понавешанная в полном беспорядке.

Все ржавое, ломаное, неприглядного вида. Нарсисо смотрит вокруг своими несравненными глазами, так любящими созерцать красоту, и сердце его сжимается.

У стола, некогда выкрашенного в голубой цвет, стоит несколько табуреток. В одном из углов кухни стоит угольная плита, а в другом дюжины свечей горят перед алтарем, тесно заставленным разноцветными фигурками святых. Здесь есть персонажи Вертепа, лишившиеся той или иной части, Марии без младенцев и пастухи без овец. Здесь и затесавшиеся в толпу святых фарфоровые балерины и гипсовые куколки – язычницы посреди благочестивого сонма. В центре алтаря – фигура, превосходящая размерами все остальные. На ее плечах мантия из черной материи, стеклянные глаза сочатся слезами сострадания, жидкие волосы сделаны из настоящих человеческих, а руки смиренно держат метлу. Это фрай Мартин де Поррес,[12]12

Фрай Мартин де Поррес – мулат из г. Картахена (Колумбия), единственный представитель небелой расы, канонизированный католической церковью. Очень популярен среди темнокожих жителей Латинской Америки.

[Закрыть] мулат-чудотворец, покровитель прокаженных.

Нандо складывает руки воронкой вокруг рта и кричит, глядя в сторону свалки на пляже:

– Роберта Каракола! Мама Роберта!

Вдалеке что-то шевелится. Нандо зовет опять, и какое-то существо, напоминающее человеческое, появляется из-за грязных бачков и шагает по останкам шлюпки. Оно приближается собачьей рысцой, огибая консервные банки, тряпки, склянки и «котексы».

Это маленькая, коричневая старушонка, вся сморщенная, с нечеткими, смазанными чертами, напоминающая скверного качества поделку из пластилина. Носа у нее нет, а, может, нет и губ или век – никто этого не знает, потому что любому невмоготу смотреть на ее лицо. На пальцах не хватает по одной или две фаланги, а может, у нее и пальцев-то нет.

Кое-как она взбирается на настил кухни и застывает, как привидение, перед Нандо, а тот спрашивает ее:

– Как поживаешь?

– Да гнию помаленьку, – бормочет она косноязычно, воркующим голосом. – А тебя что привело, и кто это с тобой?

– Пришел за твоим благословением. А это мой брат Нарсисо.

Нарсисо в ужасе разглядывает старуху изумленными глазами плейбоя, сроду не видавшего ничего безобразного, он пытается понять, что такое эта зловонная ожившая ветошь, стоящая перед ним. Наконец он понимает, и головокружение заставляет его прислониться к стене: проказа. У старухи проказа. Точнее, эта полусгнившая старуха являет воплощение скоротечной библейской проказы.

Нервы у Нарсисо были натянуты, в желудке буря. Это посещение прокаженной ведьмы было одним из самых серьезных испытаний в его жизни. Если он чего не терпел, так это болезней, старости, телесной немощи. Его приводили в ужас язвы, раны, уродства. Он не мог спокойно выносить вида крови.

Не обращая внимания на Нарсисо, старуха скороговоркой бормочет литании, коверкая на разные лады священные тексты, возносит благодарность Деве Марии дель Кармен,[13]13

Дева Мария дель Кармен – одно из имен Девы Марии, происходящее от названия горы Кармель в Палестине, где, по преданию, Богородицу почитали еще во время ее земной жизни. Изображают Деву Марию дель Кармен, как правило, в полный рост, смотрящей прямо на зрителя, с Младенцем на руках, также смотрящим прямо на зрителя.

[Закрыть] пресвятой разумнице, помощнице в трудных делах. Прокаженная призывает на помощь других святых дев и мучеников. Изгоняет демонов, молится об устранении препятствий, врагов и опасностей, и под конец изливает благословения на благочестиво склоненную головушку Нандо Баррагана. Затем приказывает:

– Сделай подарочек фраю Мартину де Поррес.

– Да он ленивый святой, творит чудеса только для больных и женщин, – смеется Нандо.

– Возьми свои слова назад, Нандо Барраган, это самый злопамятный святой из всего сонма. Если ты его не уважишь, он тебе устроит. Поимей страх и почтение.

– Ни одного святого не боюсь, а тебя – да, – отвечает Нандо, вручает старухе пачку банкнот и просит прочитать ему судьбу по чашке какао.

Она ставит шоколадницу на огонь, дает ей немного покипеть и наливает две чашки. К столу она несет по чашке в каждой руке, демонстративно окунув свои искалеченные большие пальцы в горячую жидкость. Она пристально смотрит на обоих мужчин. Ее интересует, как далеко они намерены зайти. Она говорит им:

– Пейте.

Нандо хватает чашку и без долгих раздумий опрокидывает в себя содержимое, обжигая язык. Он ставит чашку на стол вверх дном. Нарсисо, напротив, не прикасается к своей чашке.

Роберта Каракола вперяет свои сухие тусклые глаза в глубокие влажные глаза юноши. Он подыскивает объяснение:

– Не обижайтесь, сеньора. Я не пью какао не оттого, что брезгую. Просто хочу, чтобы моя судьба оставалась в секрете даже от меня самого.

– Нет нужды разглядывать чашки, чтобы узнать твою судьбу, она у тебя на лице написана: ты поэт, а поэтам на войне приходится худо.

Нарсисо теряет самообладание, бледнеет, сдерживается, чтобы не отвесить затрещину этой гнилой старухе. Он резко говорит Нандо, что будет ждать его снаружи, забирается в «Сильверадо», включает кондиционер, ставит кассету с музыкой, унимает трепет своих километровых ресниц, прикрывает свои прекрасные глаза, пытается ни о чем не думать. Но не может.

* * *

Пахнет ржавчиной, супом, тряпками, сыростью. Пахнет тюрьмой.

В темном воздухе коридора сталкиваются проклятия ста тридцати заключенных, втиснутых в двадцать камер, перемешивается выдыхаемый ими воздух. Сто тридцать пар легких вдыхают кислород, застоявшийся в квадратной коробке коридора, несущий от человека к человеку, из камеры в камеру тиф, сифилис, бешенство, безумие.

– Который тут Фернели? – по-волчьи протяжно раздается крик надзирателя.

Новость тут же шепотом разносится по всем камерам, порхает из уст в уста, становится сплетней, занимающей в это утро умы всех арестантов. На свободу выходит Фернели, он же – «коммунист». Тот самый, что, попав в тюрьму два года назад, сболтнул лишнее. На него поднажали, и он таки поведал, открыл своим товарищам, что заключение для него является платой за жизнь.

Ему дали кличку «коммунист» – трудно сказать, обоснованно или нет, скорее всего безо всякого основания. Никто не знает наверняка, бунтовщик ли он, скорее, он похож на наемного убийцу. Как есть головорез в чистом виде, из тех, что действуют на собственный страх и риск. А может, полувоенный. Из партизан или наоборот из карательных войск, одному Богу ведомо. А скорее, все это вместе, в одно и то же время или по очереди.

Ему предъявлен целый ряд обвинений, однако его должны отпустить. Он выходит на свободу, потому что за него заплатили. Некто, и весьма могущественный, заплатил за его освобождение. Называют сумму: миллион. За миллион – так говорят – дело Фернели было закрыто и власти объявили его невиновным.

У него всегда водились деньги, это всем известно, потому что все видели, что он оплачивает тюремные привилегии. Его финансирует некий патрон, возможно, тот же, кто теперь его выкупает.

На что Хольман Фернели не тратил своих денег – так это на то, чтобы купить симпатию окружающих, обзавестись компанией. Все два года заключения он провел в одиночестве, забившись в свой угол, точно крыса. Он не водил дружбы ни с кем, никому не доверяя. Ни с кем не сближался, не желая тратить время на представителей рода человеческого.

К нему не ходили на свидания женщины. Даже мать – а уж мать не бросит арестанта, как бы мерзок он ни был, как бы низко ни пал. Фернели не знал ни семьи, ни любви, ни дружбы. Проститутки, приходящие в тюрьму на промысел, и те избегали его. Они думали, что могут от него заразиться: та, что ляжет с ним, станет грустной навеки.

Он не вступал в разговоры, не отвечал на вопросы, вообще помалкивал. Только и можно было от него услышать, что какую-нибудь поговорочку, если уж отмолчаться никак было нельзя. Одни лишь готовые фразы, одни лишь общие места. То ли ему не хватает воображения, чтобы говорить своими словами, вместо того чтобы повторять уже известное. То ли – и это вернее – он старается не трепать языком, чтобы не разгадали его психологию. «Язык мой – враг мой», или «Держи рот на замке», – вот, пожалуй, в чем его сущность.

– Который тут Фернели? – снова взвывает надзиратель.

В глубине коридора рождается звук шагов, они неторопливо направляются по прямой к выходу. Самого человека не видно – лампочки отсутствуют, а слепые окна не пропускают свет. Идущий движется в потемках черным силуэтом. Он длинный и тощий. Мягкий звук шагов говорит о том, что на ногах у него пляжные тапки на каучуке, он шаркает, запинаясь и волоча ноги, но уж зато знает, куда идет.

Человек проходит мимо камер, расположенных слева и справа попарно, одна напротив другой. Невидимые руки, как ветви в ночи, тянутся между железными прутьями, трогают его, хватают за одежду. Голоса теней тянут без надежды все ту же песенку, всегда звучащую, когда кто-то выходит на волю.

– Не забудь про меня, когда выйдешь.

– Вспомни про соседа, дружище.

– Ты ведь не забудешь, кто здесь был твоим верным дружком. Деньжат маленько, слышь, радио там, накидку бы шерстяную…

– Одеяло мне передай, я твой друг до гроба.

Он их не слушает, его не трогает их ложь.

Он проходит сквозь море рук и просьб, не отвечая и ни на кого не глядя. Он не прощается с Бешеной Крысой, с Сухой Кровью, с Пай-Мальчиком, с Совиным Клювом. Он их даже не различает – Бешеная Кровь, Сухой Мальчик, Крысиный Клюв, Пай-Совушка, – не все ли ему равно. Также не различает он и девиц, строящих ему глазки: Лолу, Катерину, Маргариту, с их визгливыми голосами, выщипанными бровями, нейлоновыми чулочками, со всеми выставленными напоказ женскими атрибутами. Они зря теряют с ним время: его не взволновала бы даже пара неподдельных грудей, не говоря о накладных.