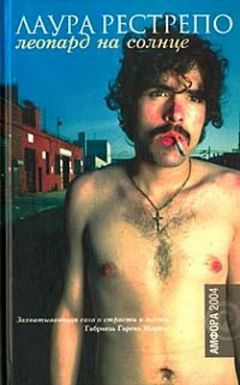

Текст книги "Леопард на солнце"

Автор книги: Лаура Рестрепо

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

– Мне надо ехать, Алина, – кричит Мани своим публичным голосом – голосом молодого руководителя организованной преступности.

– Уже знаю, – отвечает она ледяным тоном. Она уже знает и то, что не имеет смысла ни возражать человеку, говорящему с ней сейчас, ни бросать ему оскорбления, ни просить у него объяснений, ни плакать перед ним.

– Купи себе лошадь, какую захочешь. Хочешь, купи их всех. Утро прекрасное, покатайся вволю. Автомобиль с шофером будет ждать, вернешься, когда тебе заблагорассудится.

Двое мужчин садятся в «джип» и исчезают за рожковыми деревьями. Алина, брошенная посреди выгона, верхом на коне, со своей заплетенной, как у пятнадцатилетней девочки, косичкой, и в костюме амазонки, остается – безжизненная, застывшая и нелепая, точно ненужный манекен, выставленный хозяином магазина на тротуар, чтобы его увезли мусорщики.

* * *

Из тринадцати братьев Монсальве в живых остаются семеро, сейчас они собрались в принадлежащем им доме в Порту, – дом этот – непроницаемый блок в пять этажей из узорчатого мрамора, с параболической антенной на террасе и зеркальными окнами, нелепо торчащее строение, огромное и современное, невиданного доселе стиля. Посреди квартала старых домов, с тамариндами[23]23

Тамаринд – то же, что тамариск. Дерево (в молодом возрасте – скорее, кустарник), красиво цветет, сплошь покрываясь мелкими цветочками разных оттенков розового.

[Закрыть] в садах и плетеными качалками у входных дверей, это сооружение, перенесенное из иного мира, штаб-квартира Монсальве, бросается в глаза.

– Казалось, это типичное офисное здание, но на деле оно было неприступной крепостью, а внутри находилась такая армия вооруженных людей, что в квартале дом этот прозвали Бригадой.

Шестеро из семи братьев хранят молчание, сидя вокруг стеклянного, с хромированными ножками, стола. И у младших, и у старших оливково-зеленая кожа и острые черты лица, все они одеты в карибские рубахи, башмаки на каблуках, брюки из лавсана, у каждого под мышкой пистолет, на пальцах кольца с брильянтами, на шее и запястьях золотые цепи. Во главе стола – сухопарый долговязый мужчина, с угловатыми скулами и впалыми щеками, голову его венчает полуседая копна кудрявых волос. Он вовсю дымит вонючей сигарой. Это Фрепе, первенец.

Еще один, седьмой, Монсальве стоит в дверях офиса, прислонившись к косяку и помаленьку отпивая из горлышка «Кола Роман»: это Мани. Он председательствует на этом собрании, но не садится за стол: соблюдает дистанцию. Он возглавляет клан, но держится особняком. Он двигается не так, как его братья, говорит не так, как они, и одевается по-другому: джинсы «Левис», кроссовки «Наше», открытая рубашка, скапулярии[24]24

Скапулярий – тканый нагрудный знак с религиозной символикой. Существуют скапулярии, посвященные Пречистой Деве, различным святым, монашеским орденам (тогда их носят монахи как знак принадлежности к конгрегации). Вероятно, Мани носит их в качестве оберегов.

[Закрыть] на груди. Он не носит на себе ни грамма золота. Он с детства презирает примитивную грубость братьев, а с начала взрослой поры культивирует свои отличия от них как действенное средство для поддержания своего авторитета.

Сегодня он чувствует себя неловко, не в своей тарелке. Он явился, когда собрание уже началось, и в оправдание своей задержки привел причину личного характера.

– Я опоздал, – сказал он, – потому что ездил покупать лошадь. – Остальные удивились его словам, и сам он удивился, сказав это, потому что в их среде ни одна личная причина, не говоря уж о покупке лошади, не может служить достаточным основанием, чтобы не явиться на встречу вовремя.

Но думает Мани о другом, его сознание блуждает по внутренним тропам, одолеваемое соображениями личного характера. Правое полушарие его мозга прилежно вникает в дискуссию, но левое опутано мыслями об Алине Жерико, о ее угрожающей клятве, о сером скакуне со звездой во лбу, которого они не купили, которого, конечно, уже не купят.

– Слабостью Мани была его жена, но его братья об этом не знали.

Они видят, что он нерешителен, сбит с толку, в нем нет огня и энергии прежних времен. С некоторых пор у него за спиной поговаривают, что он уже не тот, что раньше. Они всегда признавали его главенство, хотя он и пятый по возрасту, поскольку он умеет преумножать деньги и поскольку до сего дня он был неколебимо стоек в войне с Барраганами. Чуткость к общественному мнению, которую он начинает теперь проявлять, остается неоцененной и непонятой его братьями, – будучи сторонниками грубой силы без выкрутасов, они воспринимают его новые идеи как слабость или пижонство.

Маки стремится облагородить свой облик и привести его в соответствие с духом времени. Слава убийцы стала обременять его, поскольку она закрывает ему пути продвижения в обществе и грозит отдалить от Алины Жерико. Он полюбил ее отчасти из-за того, что она не походила ни на одну из женщин его семьи, но отчасти также и потому, что чувствовал – эта красивая представительница среднего класса, с законченным школьным образованием, может стать ключом, открывающим доступ в иные сферы. Но он понимает, что одного этого недостаточно, требуются изменения и поправки в его собственном, личном имидже. Поэтому вот уже года два он носится с идеей отмывания денег и создания для своей коммерции более или менее легального, сколько-нибудь убедительного фасада – это должно открыть его семье двери общества.

Пока Мани пытается вскарабкаться вверх по склону, его двоюродные братья и враги, Барраганы, идут накатанной дорожкой. Они остаются равными самим себе, и в беде и в задаче, и в бедности и в богатстве, живут все в том же квартале и все в том же доме, едят все ту же черную фасоль, все так же плюют на законы, все те же – их женщины в трауре, и угрюмые дети, и пачки долларов все так же хранятся у них под матрасами. Чтобы ни творилось в остальном мире, они остаются замкнутым кланом из самого отдаленного уголка пустыни, редкими зверями, верными отжившим понятиям, всегда чужими окружающей их среде, всегда враждебными и странными в глазах других.

– Таков был Нандо, и таковы были они все.

Мани не таков. Он хочет войти в современный урбанистический мир, в котором беззаконие и жестокость подобны сточным водам, текущим по трубам глубоко под землей, в то время как на поверхности – блестящие приемы в смокингах, взаимовыгодные сделки с высшими чинами военного командования, капиталы, вложенные в акционерные общества как открытого, так и закрытого типа, красивые женщины, чьи наряды стоят целые состояния, крестины, совершаемые епископами, встречи тет-а-тет с видными политиками, сногсшибательные офисы, где все служащие – «белые воротнички».

Худшей для Мани картой в головоломной игре за свое преображение является война с двоюродными братьями, эта ненасытная прорва, поглощающая большую часть его адреналина, нейронов и доходов. Кроме того, из-за этой войны Монсальве оказываются под огнем желтой прессы, что делает их знаменитостями и мешает вести незаметную жизнь, столь необходимую для нелегальной торговли. На братоубийственную войну с неприязнью смотрят потенциальные деловые партнеры и новые друзья, соседи по фешенебельному кварталу, администрация, депутаты и алькальд,[25]25

Алькальд – мэр, глава местной власти; городской судья.

[Закрыть] равно как и приходской священник, клеймящий ее с амвона.

– Местные газеты писали о грязной войне – о бойне, о бессмысленном варварстве. Мы, жители квартала, развернув газету, искали сообщений о них. Заключали пари, гадая, кто будет следующим убитым. Их дела возбуждали много сплетен и нездоровых слухов. Барраганов-то это сна не лишало. Они привыкли и не ожидали ничего другого. А Мани Монсальве – дело другое, он ведь мечтал попасть в светскую хронику, а не в криминальную.

Мани так и стоит, прислонившись к дверному косяку. Большим глотком он приканчивает «Кола Роман» и идет к холодильнику бара за второй бутылкой. Запах табака Фрепе вызывает у него раздражение и досаду, которые он не может скрыть, разговоры остальных злят его своей нелепостью и тупостью.

Все ему не по нутру: никогда еще он не чувствовал себя таким далеким от братьев, как сегодня.

До недавнего времени его объединяла с ними ненависть к Барраганам, жажда мести, связывающая их воедино теснее, чем кровные узы. Один за всех и все за одного в этом вожделении смерти, терзающем злее, чем ревность новобрачной, сильнее, чем пламя самой пылкой любви. В этой злобе, совершенной и всеохватной, как вселенная, в этом прабешенстве, поглощающем мир, становясь самой сутью всего, без которой незачем жить и не за что умирать.

Но в то время как его братья остаются во власти мании, Мани начинает мало помалу освобождаться от нее, не стремясь к освобождению и не замечая этого. Он не простил Барраганов: попросту они стали для него меньше значить. Он отдалился от них, не переставая их ненавидеть, как с годами, не переставая любить, человек забывает лицо возлюбленной своих пятнадцати лет.

Мани, потесненный с главенствующей позиции в собрании, старается восстановить свое положение в глазах братьев. Он выступает, настаивает, спорит, пытается овладеть ситуацией. Но Фрепе отбросил его далеко назад, закрыв ему все пути: старший брат рвется вперед, пользуясь своим первородством, требуя признания, демонстрируя лидерство.

Фрепе говорит:

– Это плохо, это плохо, все это плохо. – Он сосет свою толстую сигару. Он заявляет: – В войне с Барраганами мало с ними драться. Надо ее выиграть.

Намек бьет по самолюбию Мани, точно пинок по почкам, но он принимает его, затаившись. Ему ведь нечего ответить: в самом деле, он дал Барраганам хорошую взбучку, но правда и то, что он не сумел завершить ее с честью.

– Обычное дело в здешних краях, ведут бесконечные войны, из которых все выходят побежденными, вот и у них это было самым обычным делом.

В той и другой команде гибнут люди, с той с другой стороны льется кровь, нет ни дня «зет», который не пожал бы свою жатву, ни мертвеца, который умер бы неотмщенным. Но в конечном итоге никто не в выигрыше и не в проигрыше, и война так и идет без конца, независимо от воли людей. Она госпожа и королева промыслом Божьим. Оба семейных войска переносят ее покорно, точно человек, страдающий каким-либо наследственным недостатком. Ее воспринимают, как природный катаклизм. Как эпидемию чумы.

– Теперь мы должны, наконец, покончить с таким положением, как по-вашему? – резко произносит за столом Фрепе, бросая на братьев испытующие взгляды.

Победить раз и навсегда? Уничтожить врагов и забыть о них? Для Монсальве это звучит здраво, – пожалуй, до элементарного. Они так привыкли к своей войне, так сжились с ней, что никогда не задумывались, какие выгоды может сулить избавление от нее. Но как это сделать?

Мани не знает ответа. Все его воинские ресурсы оказываются нейтрализованными другой силой равной величины и противоположного знака – силой Нандо Баррагана. Эти двое целиком посвятили свои жизни смертельной дуэли один на один, идущей с ничейным счетом.

Фрепе знает. У него есть ответ. Он объявляет свой ответ: предлагает использовать наемников.

Фрепе был первым, кто предложил нанять профессионалов, чтобы покончить с Барраганами. Мани такого не предлагал. Мани и говорить не решался о наемных убийцах. А Фрепе – дело другое.

Наемники. Слово, точно струйка ледяной воды, стекающая по хребту, заставляет братьев ощетиниться. Убивать Барраганов своими руками – это правильно, это то, что велит обычай, которому они до сих пор следовали. Никто чужой для семьи не должен в это вмешиваться.

После начального отторжения, после шума и доводов против, они начинают уступать один за другим. Предложение не лишено выгод, привлекательных сторон: оно означает возможность делать работу всего лишь грязную, перепоручив посторонним работу отвратительную.

Мани остается один против всех. Он один протестует, негодует, яростно спорит. Он защищает старые правила игры.

– Барраганы соблюдают их, – говорит он, – значит, и мы должны делать то же самое. – Поскольку его не слушают, он обвиняет, угрожает, тычет пальцем во Фрепе. Но он знает заранее, что побежден.

Фрепе предчувствует свой триумф и смотрит на Мани с фальшивой снисходительностью.

– Времена меняются, Мани, – говорит он. – Обычай отжил свое, – втолковывает он с показной мягкостью всепонимающего старшего брата. Он разглагольствует, умножая аргументы, становясь все более самоуверенным. И угрожает:

– Либо мы покончим с ними в один день, либо мы пропали.

При малодушном молчании Маки Фрепе швыряет на стол припрятанный козырь. Он показывает, что за душой у него не одни слова, – он уже нашел наставника и руководителя команды профессионалов, которая займется ликвидацией Барраганов.

Речь идет об асе с многолетней практикой, с надежными рекомендациями, полученными от знающих его верных людей. Фрепе поддерживал с ним косвенную связь в течение нескольких месяцев и заплатил миллион, чтобы освободить его из тюрьмы. Сейчас он здесь, в этом доме, и жаждет приступить к работе.

– Пусть введут этого человека, – приказывает он.

Наступает долгое молчание, оно нарушается только шарканьем пары шлепанцев на каучуке, приближающихся по коридору.

Мани делает шаг в сторону, и в дверях офиса появляется Фернели.

* * *

– Разве Роберта Каракола, карга прокаженная, не прочла Нандо Баррагану его судьбу по чашке какао?

– Разумеется прочла, ведь он сам просил ее сделать это.

В три глотка Нандо выпивает горячую жидкость и встряхивает чашечку, обхватив ее обеими своими лапищами с неуклюжей осторожностью, опасаясь раздавить ее, словно яйцо. Затем он ставит ее на стол вверх дном, чтобы гуща какао стекла по фарфору, прочерчивая дорожки, глазки, завитки, излучины и прочие причудливые фигуры, представляющие человеку карту его судьбы.

– И что же она ему сказала?

Роберта Каракола выжидает семь минут, чтобы вся картина как следует установилось. Не хватало еще, чтобы какая-нибудь капля не успела стечь и тем самым утаила важнейшие сведения.

– А почему семь минут, не больше, и не меньше?

– Кто его знает, но говорят, что их было именно семь, ровно столько, сколько дней в неделе, и жизней у кошки, и чудес света.

В эти семь долгих минут, пока старуха молча ждет, Нандо слушает голос Нарсисо и шум бриза, волочащего мусор вверх по пляжу.

Наконец Роберта Каракола поднимает чашечку своими увечными руками, подносит ее вплотную к подслеповатым глазам и изучает со вниманием ученого, словно разыскивая внутри микробов.

– Здесь нет ответа на один вопрос, – говорит она. – Зачем ты продолжаешь торговать, если у тебя и так денег больше, чем ты можешь истратить?

Нандо Барраган отвечает, что все из-за войны. Что продолжать войну с Монсальве – дорого стоит, что сохранение собственной жизни и безопасность жизни своих требуют больших денег.

Тогда Роберта Каракола вытягивает свою чешуйчатую шею торжественным жестом старой черепахи и дает совет:

– Прекрати эту войну. Негоже братьям и дальше убивать друг друга.

Нандо чувствует нездоровый запах от развернувшихся морщин на коже больной, он объясняет ей, что этого он не может, что он получил приказание, что он исполняет священную обязанность взимать долги крови.

– Тогда делай, что должен, – говорит старая карга, не расположенная тратить попусту те немногие слова, что остались ей в этой жизни. – Но берегись, Нандо Барраган, никогда не крась лицо в белый цвет.

– Экие небылицы ты говоришь, – откликается он. – С чего бы мне красить лицо белым?

– Попомни мои слова. Хочешь знать еще что-нибудь?

– Скажи мне, сколько детей у меня будет?

– Тебе и не сосчитать.

– А как я смогу узнать, что конец мой близок?

– А вот когда у тебя твой приятель не встанет. Как случится такое, так, значит, мало у тебя остается дней впереди.

Нандо разражается громким хохотом, весьма театральным, слышным аж в Городе. Ему приятно услышанное, поскольку он славится сексуальной мощью доброго быка, чемпиона-производителя породы. Он говорит старухе, что в день, когда у него не встанет, он будет уже так стар, что вполне можно и почить с миром.

– Кто знает, – отвечает Роберта Каракола, и слабый голосок полуживой старухи тонет в могучем смехе гиганта. – А теперь ступай, – велит она, – потому что больше я не скажу тебе ничего.

* * *

Мани делает шаг в сторону, и Хольман Фернели входит в офис, где сошлись на собрание братья Монсальве. Последние разглядывают вошедшего с головы до ног, в самом лучшем случае – пренебрежительно. Ему предлагают чашку кофе, и пока он пьет, замечают, как он дрожащей рукой проливает напиток. Они читают татуировку на его руке: «Господь и мать родная». Они смотрят, как он закапывает лекарство в свои слезящиеся глаза.

– С этого дня мы часто видели Фернели в этом квартале, он входил в «Бригаду» и выходил из нее. Фернели был не из тех, чья внешность впечатляет. Наоборот. Мы все спрашивали себя, неужто этот долговязый тип с распухшими веками и жидкими волосенками и есть прославленный киллер. Ничего похожего: ни внушительной фигуры, ни волосатой груди, ни холодного взгляда наемного солдата. Своей довольно унылой манерой волочить обутые в шлепанцы ноги и тереть глаза он, если на кого и походил, так это на больного.

Фернели усаживается на стул и по своему обыкновению ничего не говорит. Смотрит на самых знаменитых в Порту братьев апатично, словно их и не видит.

– Кое-кто из соседей рассказывает, что Фернели всегда либо молчал, либо выдавал одни поговорки. Одни считают, что это у него была разумная сдержанность, другие говорят – ум, дескать, с изъяном или думать лень.

Он сидит и слушает, о чем толкуют Монсальве. Он слышит, что скоро наступит день «зет», но он не только не знает, что это такое, но и не интересуется в чем тут соль. Они объясняют, что речь идет о годовщине смерти Эктора, их брата, и в память о нем требуется совершить месть. Они называют имена возможных жертв: из одиннадцати взрослых мужчин по фамилии Барраган в живых остаются четверо. Нандо, старший, – крепкий орешек, разгрызть его непросто. Остальные – это Нарсисо, поэт, Рака, головорез, не признающий ни Бога, ни черта, и Арканхель, младший, баловень Нандо, несколько месяцев тому назад раненный в руку при неудачном покушении.

Хольман Фернели слушает все объяснения не перебивая, не выказывая признаков нетерпения. И признаков жизни тоже. Он сосредоточен на болезненных ощущениях в своих воспаленных глазах, они полуприкрыты, он защищает их веками в надежде уменьшить жжение. Через некоторое время, поняв, что слышал уже достаточно, он рекомендует:

– Пускай умрет Нарсисо.

Он не сказал ничего нового, это и так ясно, это и так уже было понятно остальным. Но его вывод сделан непредвзято, и решение принимается единогласно.

– Пускай умрет этот дохляк Нарсисо.

– Противника надо сперва разорить, а потом добить, – заявляет Фернели, и это озадачивает Монсальве – им очевидно, что Нарсисо должен умереть, но потому, что он сноб, потому, что он пахнет духами, потому, что он удобная мишень. Но у Фернели другая, иностранная логика: его надо убрать потому, что в его руках деньги, списки клиентов, контакты…

– Противника надо сперва разорить, а потом добить, – повторяют пораженные Монсальве, в восторге от этого общего места.

– Чао, рыбки, – прощается Фернели безо всякого вдохновения и подъема и идет прочь – изучать обстановку и готовить план покушения.

* * *

Дом Барраганов мы знали только снаружи. Поскольку мы всю жизнь жили в этом квартале, нам они позволяли проходить мимо их окон, и прогуливаться по соседству, и садиться на тротуар поболтать. А так они следили за всем и вся в округе. Их люди патрулировали местность день и ночь. Нас они оставляли в покое, но пришлых близко не подпускали.

Наш некогда тихий, даже скучный квартал стал прямо каким-то сумасшедшим. Когда меньше всего ждешь, вдруг трах-ба-бах, все как один несутся на улицу, что, дескать, там стряслось, тра-та-та-та, всем охота знать, кого на этот раз убили. Из-за этой войны Баррагнов с Монсальве многие дома бывали повреждены. Каждое убийство, каждое столкновение оставляли следы, подобные шрамам, на окрестных улицах, и мы росли, изучая по этим отметинам важнейшие главы нашей здешней истории.

И самым благопристойным местам, и частным владениям не удалось избежать судьбы арены преступлений. На одного из Барраганов, Эльвенсьо его звали, они устроили покушение в приходской церкви, девять пуль прямо в алтарь всадили. Десятая, самая кощунственная, ударилась о чашу для причастия. Этот парень, Эльвенсио, спрятался в церкви, думая, что у них духу не хватит атаковать дом Божий. Но духу у них хватило, и его убили.

Духу у них на все хватало. Любимым местом наших ребят и девчонок была мороженица, там было большущее окно на главную улицу, можно было сидеть и на народ глазеть. Это вот самое окно они два раза за один год вдребезги разнесли очередями, так на второй раз хозяин не выдержал и поставил на него стальные решетки. В другой раз от их пальбы загорелся газолиновый фонарь, и на том углу осталась только груда обугленных обломков. Следы пуль были даже в садике, где старики собирались за домино. Повсюду были следы пуль: на заборах, на окнах. Поваленный столб у дверей муниципальной школы напоминал нам о том дне, когда его снесла машина, набитая Монсальве, – они удирали после налета.

Много урона за долгие годы причинила эта распря. Не осталось ни одного дома без собственной кровавой истории. У нас так часто вспыхивали перестрелки, что мы сами, уроженцы этого квартала, вынужденные поневоле здесь и расти, прозвали его Зажигалкой. И в других кварталах его так звали.

Рассказывать посетителям различные эпизоды этой войны было любимым развлечением мальчишек. Как во всяком деле, здесь были свои мастера – те, чьи рассказы были самыми красочными и подробными, и те, чья память была острей, чем у прочих, и те, кто наилучшим образом изображал звук автоматной очереди и визг шин. Или же мог показать, словно в замедленной съемке, как в тело входит пуля за пулей или как дерутся ногами, или на ножах.

Посетители получали сильные впечатления от рассказов. А также и от показов, мы ведь водили их, словно по музею, по местам, где разыгрывались отдельные эпизоды: здесь убили одного из Барраганов, когда он возвращался с похорон своего брата, сообщали мы, и они могли лично засунуть палец в отверстие, пробитое пулей в кладбищенской стене. А то еще, говорили мы, здесь были выбиты стекла во время покушения на такого-то, а вот в этой прачечной находился тот-то, когда в него стреляли вон с той стороны.

Наш квартал, прежде такой обыкновенный и ничем не примечательный, один из многих, теперь имел свои традиции, свой фольклор. Здесь было опасно жить, мамы запрещали детям играть на улице, по ночам пробирал страх, но по крайней мере у нас было о чем поговорить. У нас появился повод для гордости. Каждый день Барраганы выступали главными героями чего-то потрясающего, чего-то такого, о чем стоит порассказать.

Сказать по правде, мы их не любили, даже почти не имели с ними дела. А точнее, это они не имели дела с нами. Должно быть, в силу недоверия. Они ведь и родной матери не доверяли. Уже и то было хорошо, что они позволяли нам ходить мимо своего дома безо всякой проверки. За это следовало сказать им спасибо: нас они ведь не убивали.

У них повсюду имелась своя агентура, и они хранили в памяти досье на каждого жителя квартала. Если кто был новичок, или им не было известно, чей это сын, или кузен, или кум, то они такого не пропускали. Квартал был их территорией, и мы привыкли к такому положению дел. Мы подчинялись их власти и мерам безопасности, первой – потому что не имели возможности ее свергнуть, последним – потому что при всем прочем эти меры давали определенные выгоды: у нас на Зажигалке никто не крал, не приставал ни к кому, не было обычной мелкой преступности. Но были и свои невыгоды: мы жили на пороховом погребе, в ожидании нападения Монсальве. Или – обороны Барраганов, что порой оборачивалась для нас, нейтральных, даже большим ущербом.

Женщины Барраган были нелюдимей мужчин. Одетые в черное, они, выходя из дома за покупками, к врачу или к мессе, шли торопливо, не останавливаясь, ни с кем не входя в общение. Мужчины были не так нелюдимы, но и они не были приветливы.

Каков их дом изнутри, оставалось для нас тайной: почти никто из квартала никогда не входил туда. Я скажу, все что мы знали – это то, что удавалось подглядеть в окна. Да и то, когда ставни не были закрыты. Иногда, если война бродила поблизости, ставни у них оставались закрытыми по целым неделям даже в пору самой изнуряющей жары.

Поэтому, когда было объявлено о женитьбе Нандо Баррагана и распространилась весть, что приглашены мы все, соседи по кварталу, никто из нас не хотел упустить такую возможность. Дело не в том, что мы их высоко ставили, потому что, сказать по правде, они нам не нравились, просто чтобы увидеть эту крепость изнутри. Чтобы понаблюдать за ними вблизи. Это было нездоровое любопытство к потрохам чудовища. Все мы хотели увидеть всё своими глазами, вживую и на месте событий, никто не собирался дожидаться, пока к нему придут и обо всем расскажут. До сих пор носились только слухи и сплетни, и никто никогда не знал доподлинно ни их источника, ни того, достоверны они или просто клевета. Но после этого приглашения все изменилось, потому что теперь мы должны были вот-вот увидеть всё своими глазами, сидя в первом ряду, точно на премьере кинофильма.

Известие о свадьбе повергло всех нас в изумление, потому что мы были уверены, что Нандо Барраган никогда не надумает жениться. Он бросил с множество женщин с брюхом, но ни одна не жаловалась и ничего не разглашала, потому что они испытывали ужас перед ним.

Не было случая, чтобы даже самые задиристые родители потребовали возместить ущерб, нанесенный их дочери, тем более настаивали на браке или даже напомнили ему, что прокормить ребенка стоит денег. Наоборот: девушки рожали и спешили дать детям свою собственную фамилию, чтобы не явились Монсальве разделаться с ними как с детьми главы Барраганов. Эта фамилия была проклята, и лучше было не носить ее.

Но в то же время мужчины квартала завидовали Нандо, потому что не было девицы, которую он не лишил бы девства, не было вдовы, которую бы он не утешил, да и вообще ни одна женщина от него уйти не могла. Коли удавалось добром, хорошо, а нет, так и недобром, а то получал свое и кнутом, и пряником, а при таком-то счастье кто о женитьбе думает!

Его брат Нарсисо, прозванный Лириком за стихи, красивую внешность и аромат духов, тоже был охотник до женского пола, но на другой лад. Нандо любая юбка была по вкусу. Впрочем, это так только говорится, ему-то всякая баба годилась, будь на ней джинсы, или бермуды, или hot-pants,[26]26

Hot pants – очень короткие, едва прикрывающие ягодицы, шортики; их носили с нейлоновыми чулками и с высокими сапожками. «Писк» мировой моды 70-х годах двадцатого века родом из США. В тексте оригинала английское название этой одежды дано по-испански в буквальном переводе – «горячие штанишки».

[Закрыть] неважно – что бы там ни было.

Нарсисо, напротив, был разборчив и выбирал лучших. Ему нравились только модели или те, кого можно увидеть по телевизору, и завоевать их для него не было проблемой. Никогда силой, как Нандо, только стильно, пуская в ход свою славу красавчика, физиономию тореро и хорошие манеры. Также он гордился своим успехом у солидных, культурных женщин. У таких, что были бы по крайней мере с законченным средним образованием, а лучше, чтобы и с университетским. Ему нравились женщины-адвокаты, женщины-врачи, женшины-инженеры, да в общем, женщины любой профессии, только, конечно, хорошенькие. Девочки-подростки и необразованные бабы были не для него – первые слишком незрелы, вторые – вульгарны. Он кичился тем, что берет только самое изысканное, и презирал все остальное.

Совсем другое дело – Нандо, его вечно так разбирало, что он бросался на все, что ни подвернется. Его сексуальные подвиги были известны всему кварталу. Он умудрился обрюхатить даже одну сеньору шестидесяти лет. Ясное дело, говорили много чего, но только никто ни в чем не был уверен. Что безусловно факт, это то, что с женским полом он задерживался ненадолго, а затем уж, будь здорова, не скучай, обо мне не вспоминай.

Что же до его женитьбы, то тут дело было удивительное и по другой причине – все мы знали, или по крайней мере мы так считали: единственная любовь Нандо – белокурая Милена, проститутка, осененная, как Магдалина, милостью небес, та, что не захотела стать его женой. Говорили о его безнадежной любви к ней и утверждали, что если с другими женщинами он поступал так, как он с ними поступал, то это с досады. Чтобы отомстить другим за нелюбовь Милены.

Женщины заявляли: одна только и может быть его женой – эта самая Милена. Мы не знали Милену, мы даже никогда ее не видели, но для нас это была персона. Поэтому никто и не мог ничего понять, когда мы узнали, что невеста – не она. И тем более, когда мы узнали, кто невеста: Ана Сантана, самая заурядная девушка в квартале, самая что ни на есть простушка, наименее интересная, наименее загадочная. Она была портниха, и все соседи не раз к ней захаживали – кто ушить или надставить одежду, кто подрубить подол, кто перешить по моде пальто или брюки.

Ана Сантана ни в коей мере не была красавицей, но и хуже всех не была. Не такая уж умная, но и не дура. Она была симпатичная, но не так чтобы что-нибудь особенное. Ни толстуха, ни худышка, фигура у нее была обычная, как и все остальное. Короче говоря, ни рыба ни мясо: самая обыкновенная из всех обыкновенных девушек. Удивляло и то, что она шла замуж не беременной, так что этот союз был не вынужденным, а добровольным. Поэтому все мы хотели присутствовать, когда Нандо скажет ей «да». Хотели услышать, чтобы поверить. Пока он не скажет этого прилюдно, перед всем миром, никто не собирался верить, что он дал себя заарканить.

В тот день, когда распространилось известие о коллективном приглашении, дом Аны Сантана, что в полутора квадрах от Барраганов, наводнили соседки. Они были недовольны, они ведь привыкли бахвалиться тем, что узнают обо всем прежде, чем это произойдет, а тут новость застала их врасплох. Никто и не подозревал, что между Аной и Нандо были отношения. Похоже, их на самом деле и не было, в один прекрасный день они познакомились и через какую-нибудь неделю уже решили пожениться. Во всяком случае, дом Аны превратился в настоящий курятник, женщины являлись под любыми предлогами: я, дескать, пришла за отрезом тонкой шерсти, помнишь, месяц назад тебе оставляла, а мне, мол, одолжи несколько палочек имбиря и корицу, – все в дело шло, лишь бы разнюхать подробности. А она на все вопросы отвечала одно и то же.

По словам Аны, несколько дней назад ее разбудила на рассвете песня под названием «Старая лошадь». В страстную среду, когда она проходила мимо дома Барраганов, она услышала эту самую песню, звучавшую на полную громкость. Это привлекло ее внимание, потому что был день строгого уединения.

На следующий день, в страстной четверг, повторилось то же самое, и она решилась приблизиться к их двери, намереваясь протестовать против кощунства. Ее религиозное чувство было возмущено, и она раздраженно позвонила, но она бы, конечно, на это не отважилась, если бы только могла вообразить, кто к ней выйдет. Не больше не меньше, как Нандо Барраган собственной персоной. Живая легенда во плоти открыл ей дверь, он был в трусах и в черных очках, с сигаретой во рту и с талисманом на голой груди и любезно спросил, чем он может быть ей полезен. Слова застряли у нее в горле. Она сразу отказалась от мысли жаловаться, и стояла безмолвная, немая, потрясенно глядя на полуголого гиганта, ожидающего ее ответа у косяка приоткрытой двери.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!