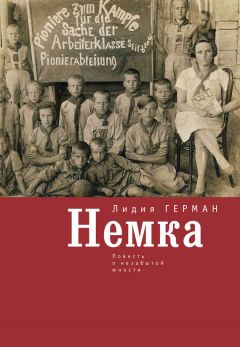

Текст книги "Немка. Повесть о незабытой юности"

Автор книги: Лидия Герман

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Глава 8

В седьмом, т. е. в выпускном классе нашей неполной средней школы все учащиеся были в возрасте 14–15 лет. Исключением была Вера Шевченко. Её мама Антонина Фёдоровна была учительницей начальных классов и сумела свою дочку определить в школу в возрасте у лет. Согласно новому закону о школьном образовании 1936 года, в школу принимались дети, достигшие полного 8-летнего возраста. Мне в том году еще в феврале исполнилось у лет, и мой отец пошел со мной в районный отдел Народного образования, чтобы показать, насколько его дочь была подготовлена к школе. (Я читала, писала и решала задачи даже за 2 класс.) Однако никого это не интересовало, боялись пойти на конфликт с законом. Лучшая моя подруга в Мариентале Ирма Зандер была всего на год старше меня и уже училась во втором классе, а я должна была еще радоваться целому дополнительному году счастливого детства, подаренному мне этим новым постановлением.

Затрудняясь назвать точное число учащихся в нашем 7 классе в Кучуке, твёрдо могу сказать, что оно не превышало 15-ти. Все были девочки, кроме одного Мити Куценко. Впрочем, все мы были довольно высокого роста, кроме Мани и особенно Дуни. И выглядели мы, я думаю, несколько взрослее, чем были в действительности – работали ведь наравне со взрослыми. У Нюры взрослость была особенно заметной, выражаясь в ранней женской зрелости.

Говорили, что учитель по военной подготовке как-то особенно с ней переглядывался. Кроме того, у неё были интимные отношения со Степаном Стельмахом, который был на год старше нее и школу уже бросил.

За это сложилось о Нюре весьма отрицательное мнение, и некоторые мамы предостерегали дочерей от дружбы с ней. Мне ничего дурного о Нюре не говорили, но в пример ставили только Розу и Веру.

На уроках литературы мы получали довольно обширные сведения о творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. С интересом слушали рассказы или отрывки из их произведений. Нередко мы перешептывались о них, произнося имена княжны Мэри, Печорина, Татьяны, Ольги, Онегина, не подозревая при этом, что нас все больше волнует тема любви. Роза мне доверительно призналась, что Митя говорил ей о любви, хотя, как мне казалось, ей больше нравился Михаил Цапко, который считался самым красивым хлопцем на селе, даже хорошего поведения, но… заносчивым. Михаил был двоюродный брат Мани. Его отец перед войной оставил свою жену Марию с тремя детьми – Дашей, Михаилом и Александром – и женился на матери Нюры – Марии Тимофеевне Глущенко, у которой был уже сын от него.

Когда Роза меня однажды спросила, нравится ли мне Михаил, я не знала что ответить, так как я его, собственно, ненавидела.

Когда мы были еще в 5-м классе, меня Маня как-то попросила принести в школу фотографию, где я была снята с моими племянницами-близнецами, будто бы одна из девочек нашего класса никогда не видела их и Маня пообещала ей показать их хотя бы на фотографии. Неправдоподобным мне показалось такое объяснение, но фотографию я принесла. Еще до начала уроков я показала Мане фото, помещенное в одном из моих немецких учебников. Маня сухо произнесла: „Пусть полежит". Когда на большой перемене я вернулась с улицы (туалеты были только во дворе, даже при морозах до 40°) в класс, Дуня Бут мне тихо сказала: „Хлопцы из 7-го класса рылись в твоих книгах".

Фотографии в книге не было. И не было моего носового платочка, аккуратно сложенного, белого с мережкой и светло зелёной каёмкой. Я спросила у Дуни, какие хлопцы приходили, она назвала: Михаил Цапко и Иван Горевой. Маня еще не вернулась с улицы. Когда она пришла, я спросила её, где моё фото. Я тогда еще едва могла по-русски говорить и не всё понимала, но как-то настояла на том, чтобы Маня пошла в седьмой класс и принесла мое фото. Она вернулась ни с чем. „Не отдает". Тогда я, набравшись смелости, явилась в 7-й класс. На мой невнятный лепет Михаил только улыбался. Он протянул мне платочек и заговорил быстро и непонятно, напоминая мне при этом Полоусова из пятого „Б" класса. Я повернулась и ушла, твёрдо решив больше никогда не вспоминать об этом фото, как будто его и не было. Возмущению не было предела. Сознавая свое бессилие перед этим парнем, я почувствовала неприязнь к нему, даже ненависть. Старалась в дальнейшем не попадаться ему на глаза. Он, между прочим, и не проявлял ко мне никакого, казалось, интереса.

Тогда же в 7-м классе я на вопрос Розы просто промолчала, иначе пришлось бы мне рассказать о случае с фотографией, о котором Роза ничего не знала, а я была уверена, что ей очень нравится Михаил и тайно находила их идеальной парой. И все ведь знали, что Михаил влюблен в Розу, и только в Розу. Неспроста он на стволе одного из тополей во дворе Шевченко вырезал ножом „Р+М". Для меня же ни один из мальчишек в Кучуке не представлял интереса, я всё еще всех сравнивала с моими одноклассниками в Мариентале. Не было таких, как Виктор или Альберт. Втайне я мечтала с ними еще увидеться. Тогда я была еще уверена, как и все мои родные, что после войны мы обязательно вернемся в Мариенталь.

Учебный год 1943 – начала 1944 года проходил без особых происшествий. Учебников я не имела и домашние задания выполняла чаще с Розой, а с Маней мы постоянно репетировали какие-либо маленькие пьески.

В доме семьи Шевченко проводились каждые две недели банные дни, на которые Роза и Вера меня часто приглашали – естественно, с согласия их мам. Для этого заносили из кладовой большой деревянный, по-украински называемый шаплык, ушат (у нас в Мариентале был такой, только поменьше, для стирки белья, и называли его Zuber), ставили его посреди комнаты, но поближе к печи, и наполняли его до половины холодной водой из колодца. В это время топилась уже русская печь, и в образовавшийся (калильный) жар помещали имевшиеся для этого старые металлические детали, шестерёнки, например, или детали от гусеницы трактора. Антонина Фёдоровна, не отходя от печи, то подкладывала топливо в печь, чтоб поддерживался огонь, то переворачивала или зарывала поглубже железины в жар. Накалившиеся докрасна первые две, обычно, детали она кочергой выгребала из жара, затем быстро и ловко, со сноровкой, подхватывала по одной ухватом и переправляла в шаплык. Мы же с восторгом наблюдали, как вода клокочуще бурлила, расплескивая брызги по комнате и постепенно утихала по мере остывания деталей и нагревания воды. Когда температура воды достигала определенного уровня, ставились вокруг шаплыка 3–4 кочережки или палки длинные, которые вверху скреплялись в пучок и на них расстилали рядна. Получалось что-то наподобие юрты. Тогда – купание. Нам бы хотелось всем троим забраться в шаплык, и мы поместились бы кое-как, но тогда бы расплескалась вся вода, так что купалась вначале одна, как мне запомнилось, большей частью Вера. Когда она, распарившись, порозовевшая вся, выходила из корыта, доставала А.Ф. еще одну-две железины, чтоб подогреть воду. Тогда мы с Розой вдвоём парились, мыли головы, тёрли друг другу спины. Банные дни проводились обычно в субботу, и я тогда оставалась ночевать. Мы с Розой спали в одной кровати и подолгу шептались тогда… и мечтали о будущем. На школьных вечерах мы играли пьески на военные темы, танцевали и пели. На уроках военного дела проводились военные игры, мы изучали различные виды тогдашнего оружия, в основном же устройство и применение винтовки (больше малокалиберной), гранаты, частично пулемета. Нам объяснили, как предохранить себя от воздействия ядовитых газов. Постоянно нас призывали быть бдительными, быть всегда начеку, так как враг всегда и везде может притаиться. При таких предостережениях мне в глубине души казалось, что под врагом в собственном лагере подозревали меня.

С благодарностью вспоминаю я теперь двух учительниц: Анастасию Семеновну Баглай – по русскому языку и литературе, и Наталью Ивановну Усенко, учительницу математики. На их уроках у меня никогда не появлялось чувства несправедливого обхождения со мной, ибо ни к кому из нас они не проявляли ни малейшего недоверия, и я была совершенно равной со всеми.

Наша классная руководительница Татьяна Ивановна М. с начала февраля 1944 года проводила с нами беседы о том, что мы достигли возраста, когда при определенных условиях можно вступить в ряды Ленинского Коммунистического Союза молодёжи. Она подчеркивала особое значение этого союза и рассказывала о том, какая честь быть членом его. При этом каждый комсомолец обязан бескорыстно служить Великой нашей Родине и быть безмерно преданным делу Ленина – Сталина. Это должно быть девизом каждого комсомольца.

И те из нас, которые считают себя готовыми и достойными быть в комсомоле, могли написать заявление о приеме. Остальные могут идти домой. Татьяна Иванова взяла мел и написала на доске образец заявления.

Для Дуни вопрос не стоял, писать заявление или не писать. Она молча встала и ушла из класса, и никто не сказал ни слова, и кроме меня никто вслед не посмотрел. Все знали, что Дуня верующая, и этим все сказано. Я же размышляла, можно ли мне вообще вступать в комсомол? Маня уже писала, и вдруг спросила меня удивленно: „А ты почему не пишешь?" Я ответила, что мне, может быть, нельзя, на что она ответила: „Как это нельзя? Можно. Давай пиши". Роза подошла и внимательно, безмолвно смотрела на меня. И тут я решилась. В конце концов, я тоже хотела быть комсомолкой. И написала заявление… Моя мама и Элла с тревогой приняли это известие, и Элла произнесла задумчиво: „Наверно, не надо было тебе подавать это заявление".

Прошло несколько дней. Татьяна Ивановна на большой перемене вошла в наш класс, хотя уроков её в этот день не было. Все ринулись навстречу и окружили её. Я тоже встала, чтобы идти к ней, но наши взгляды с ней встретились, и она дала мне знать, чтоб я осталась на месте. Я опустилась на парту. Окаменев, я сидела и слышала только шепот, сплошной разноголосый шепот. И всё-таки отдельные несколько слов я поняла. Речь шла о моей национальности, о моем заявлении. Кто-то пытался меня защитить. На это последовали вполне отчетливые слова Татьяны Ивановны голосом, показавшимся мне злостным шипением: „Откуда ты знаешь, что у них на уме. И она сама такая же немка". Потом я уже ничего не слышала, мне и не надо было больше слышать. Всё уже сказано и услышано. Приговор вынесен.

Прозвенел звонок на урок. Маня прошла мимо меня, совершенно безучастно произнесла „тебе нельзя" и с видом, как будто она меня раньше никогда не знала, собрала свои школьные вещи и ушла вперед. Вслед за ней я тоже медленно, нерешительно собрала свои принадлежности и ушла назад, села на самую последнюю парту, где никогда никто не сидел. Что происходило в классе на этом уроке, я не видела и не слышала. Как будто меня высадили где-то на обочине дороги. Все очень дружно ушли по широкой дороге и скрылись за горизонтом, а я стою одна и не знаю, что мне делать и куда мне идти, но знаю, что на эту дорогу мне ступить нельзя, потому что я немка. И этим все сказано. К тому же, дочь моего отца, который якобы враг народа…

Я очнулась от этих размышлений и ощущений, когда прозвенел звонок. И я ушла домой одна. У трех берёз, где с подругами мы вместе так часто бывали, я выронила книги в снег, обняла одну из берез и расплакалась… Постояв у двери своего дома, я не посмела войти, а ушла за пригон, зарылась в солому и плакала дальше. Вспомнила Мариенталь, как хорошо было быть пионеркой наравне со всеми…

К моему огорчению, Элла уже пришла с работы, когда я, продрогшая, явилась домой. Она сразу заметила моё состояние. „Не приняли в комсомол?" Я кивнула. Немного подумав, она вспылила и начала ругать комсомол: „Если они такие дураки и тебя не хотят, то плевать на этот комсомол". Распаляясь все больше, она отругала меня, что я еще плачу, напомнила, что я же хорошая ученица, что прилежно работаю в колхозе. О своем намерении в школу больше не ходить я промолчала – из жалости к своей сестре. А она, немного успокоившись, тоном наставницы приказала мне не вешать головы и не думать больше о комсомоле. „Плевать на этот комсомол," – повторила она, а я с ужасом думала, „как она может так говорить о комсомоле". Мать и баба Лиза, как её теперь называли, пытались меня успокоить, выражая уверенность, что война скоро кончится, мы вернемся на свою родину и всё будет хорошо.

Нелегко мне было делать вид, что равнодушно отношусь к случившемуся. Мучительно было одной уходить из школы в то время, когда все мои подруги оставались на комсомольском собрании или проводились какие-то мероприятия. Явно пренебрежительное отношение ко мне Мани я будто не замечала и равнодушно игнорировала. Все это привело к тому, что я не приняла никакого участия в подготовке к проведению праздника 1 Мая. С Розой мы тоже не встречались до окончания учебного года. Я не хотела встреч, и Роза это понимала. Не было больше совместных банных дней, не было больше совместной игры на гитарах. А как все девочки радовались, когда я передавала им каждой в отдельности, пусть примитивное, свое умение играть на этом семиструнном инструменте, называемом цыганской гитарой. Иногда мы собирались вместе и пели песни под собственный аккомпанемент. Пели разные песни, и цыганскую тоже:

Соколовский хор у Яра

Был когда-то знаменит,

Соколовская гитара

До сих пор в ушах звенит…

Встречалась я с Розой на переменах, мы всё-таки вступали в короткий разговор, и каждый раз я находила в её отношении ко мне сострадание, чуткость. Я же ни в коем случае не хотела, чтоб она узнала, как я несчастна, как униженно и одиноко я себя чувствую. Старалась казаться самоуверенной и гордой.

Экзамены я сдала все, как и Роза. Немногие перешли в 8-й класс. Лучшей ученицей в классе была Валя Николаева. Она пришла в наш класс незадолго до окончания учебного года. Тогда мы знали только, что она из Ленинграда, а её приемный отец был теперь главным бухгалтером нашего колхоза. Родной отец её якобы был учёный, профессор. Валя, к сожалению, не проявляла никакого интереса к дружбе с кем-нибудь из нас и осталась одиночкой.

Всё лето и осень мы работали в поле. Еще во время сенокоса Розу перевели на другую работу. Она стала водовозом. Утром рано она запрягала лошадь по кличке Бурко в повозку с горизонтально на ней расположенной большой деревянной бочкой, имевшей наверху квадратное отверстие с крышкой. Сама Роза садилась впереди на бочку и ехала к колодцу, находившемуся у въезда в наше село. Колодец был очень глубокий. Вода доставалась большим деревянным ведром, закрепленным на длинной цепи, и выливалась в бочку. В бригаде вода переливалась в маленькие бочонки и вёдра – для питья и приготовления пищи. Остаток выливался в большое корыто в конюшне – для лошадей.

Лошадь распрягалась и отводилась в конюшню. После обеда предпринималась еще одна поездка к колодцу. По-моему, Роза до конца августа выполняла эту работу, затем я переняла её на месяц. Очень тяжело было наполнять бочку водой. И мне жаль было Розу, которая и в следующем году должна была выполнять эту работу.

Сенокос в тот год был особенно богатым. Густо и высоко выросла трава, и мы с трудом успевали скошенную траву вовремя сложить в копны, чтоб она не пересохла. На помощь нам присылали иногда от двух до четырех женщин со скотного двора. Среди них была и моя тётя Берта (Bertha), показавшая себя особенно неутомимой труженицей. Помню, что девчонки ею любовались не только благодаря ее трудолюбию. Особая женственность её крепкой, прекрасно сложенной фигуры подчеркиваемая черным, с белыми цветами, просвечивающимся платьем привлекала всех, тем более что под платьем ничего не было. Одна из женщин сравнила Берту с греческой богиней. Я удивилась: откуда она знает, как выглядели греческие богини? Женщина эта была рядовой колхозницей.

В Мариентале надевала моя тётушка это платье только по праздникам. Теперь же кроме зимней одежды осталось одно платье. Всё изношено или променяно, даже комбинация. Незадолго до этого Берту освободили из трудармии по причине смерти её матери – бабушки Маргариты.

Еще до окончания сенокоса меня перевели на скирдование. В копны сложенное сено надо было свозить в определенные скирды. Меня определили в помощницы к Даше Цапко. Сено погружалось на большие телеги, снабженные боковыми откидными стенками в виде лестниц. Широко и высоко нагруженные телеги доставлялись к скирде, и сено перекладывалось на оную. Со временем я научилась ловко и умело подавать его на скирду. Когда приближалось окончание сенокоса, Даша однажды сказала, что эту телегу мы должны особенно надежно нагрузить, чтобы как можно больше сена упаковать. Когда мы закончили и уселись рядом на передок, она объяснила, что вчера Кондрик (председатель колхоза) издал распоряжение, что всем тем, кто от начала до конца работал на сенокосе, полагается воз свежего сена. „Этот воз предназначен тебе", – закончила Даша. Я испуганно вскрикнула: „Мне?" Она громко засмеялась.

В этот вечер я была дома, когда Элла пришла с работы. Она не могла поверить, что всё это сено для нас. Раскрасневшись от радости, девочки-близнецы барахтались в душистом сене. Везде – и в доме, и во дворе стоял дурманящий дух сена. До ночи мы разносили сено: в пустующий пригон (второй), на чердак, большую копну мы сложили за пригоном. И не раз повторялось: „На всю зиму хватит нашей корове". И наши матрацы наполнялись свежим сеном. И Мария, моя сестра, получила несколько мешков.

Наступала осень, и мысль о приближавшемся начале нового учебного года, который будет проходить без моего участия, всё больше тревожила. Продолжить учебу можно только в районном центре Родино, и у меня, казалось, нет никакой возможности учиться там. Самым веским препятствием считалось НКВД, как бы там отнеслись к прошению о разрешении мне поступить в среднюю школу с. Родино. Расстояние в 16 км уже требует хотя бы временного места жительства. Родственников в Родино не было. Кроме того, питание…

На вопросы Розы, собираюсь ли я учиться дальше, я отвечала: не знаю, хотелось бы, а как?

Сама Роза, оказалось, будет учиться дальше, только не в Родино, а в селе Кочки, где в тот год еще проводилось 9-летнее обучение, а её брат Петр Григорьевич Шевченко был преподавателем математики в этой школе.

Однажды после работы бригадир наш сообщил мне, что моя сестра Элла просила его отпустить меня на завтра с работы, дескать, дело касается учебы в школе. Это было в начале сентября. В этот день приезжали из Родино коменданты в Кучук, чтобы проверить присутствие всех немцев. Каждый, кто старше 16 лет, должен ежемесячно собственноручно расписываться. Я еще не достигла этого возраста и не расписывалась, но должна была прийти, чтобы узнать, можно ли мне учиться в Родино. К моему счастью, мне разрешили учиться в 8-м классе в Родино. Я очень этому радовалась, т. к. всегда любила ходить в школу. К своему большому удивлению, я узнала в этот день, что моя милая тётушка Анна, называемая теперь тётя Нюра, – вышла замуж за Петра Штауба, который жил в Родино, и я буду у них жить. Всё это коменданты записали. Я тут же написала заявление, а они меня проинструктировали о моих правах и обязанностях при проживании в Родино. Это значило, что если я пожелаю провести выходной день дома в Кучуке, я должна поставить в известность об этом комендатуру. И в школьные дни я не должна Родино покидать. По возвращении из Кучука я тоже должна у них показаться.

Учебный год в этот раз начинался уже в середине сентября, и нас за несколько дней отпустили домой, чтобы мы могли подготовиться к школе. Теперь выяснилось, что Нюра тоже получила разрешение учиться в 8-м классе, хотя она не перешла. В колхозе мне выдали какое-то количество муки и даже немного настоящей пшеничной, нисколько не хрустевшей на зубах. В назначенный день и час принесли мы, Элла, мама и я, мои пожитки на колхозный двор. Телега – двуконная упряжка – была уже доверху загружена, но мы кое-как поместили и мои узлы, конечно, совсем сзади. Возница и Валин приемный отец, бухгалтер колхоза, сели впереди, за ними Валя и Нюра, а я сзади. Получилось так, что я сидела несколько выше девочек, но держаться было не за что. Розы, конечно, не было, она уже уехала в Кочки. Мама моя стояла совсем рядом с телегой, там, где я сидела, и она казалась мне еще меньше, чем была в действительности, и весь её вид, и фигура – воплощением скромности, застенчивости, какой она и была в действительности.

Возница причмокнул, лошади тронулись, и телега двинулась в путь. Провожающие пошли вслед за телегой, махали нам руками, потом остановились и смотрели нам вслед… Снова меня охватило чувство отчуждения, будто меня не хотели бы здесь видеть, а я вот еду. Началось это еще на колхозном дворе, когда я встречала неприязненные, даже враждебные взгляды бухгалтера Анатолия Михайловича Акимова. Он демонстративно помогал Вале и Нюре разместиться на телеге, подстилал им что-то и подбадривал их постоянно на предстоящее время учебы. Меня он как будто не замечал. Он просто игнорировал.

Когда прибыли в Родино, я оказалась первой, кому надо было высадиться. Моя тётя жила наискосок через улицу от квартиры Нюры. Валю повезли дальше к центру, куда-то недалеко от школы. Всех нас записали в 8-й „Б" – периферийный класс. Сентябрь выдался на редкость теплым, и мы, отвыкшие уже от занятий в школе в такое время года и в такое время дня, когда солнце щедро обливает все вокруг ярко сверкающими лучами, воспользовались этим даром и пришли в школу по-летнему одетыми…

На третий день объявили нам решение партийного и исполнительного комитетов Алтайского края о перенесении начала учебного года для 5–10 классов на неопределенное время. Пока погода стоит, нам необходимо быть на полях для уборки урожая. Как и предыдущие три года.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?