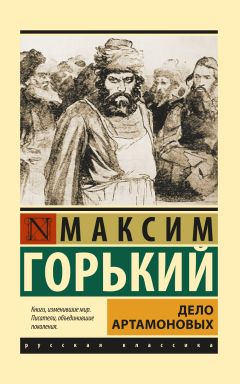

Текст книги "Дело Артамоновых"

Автор книги: Максим Горький

Жанр: Классическая проза, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)

– Ты меня не любишь, ты и не говоришь со мной ни о чем, навалишься на меня камнем, только и всего! Почему ты не любишь меня, разве я тебе не жена? Чем я плоха, скажи! Гляди, как матушка любила отца твоего, бывало – сердце мое от зависти рвется…

– Вот и люби меня эдак же, – предложил Петр, сидя на подоконнике и разглядывая искаженное лицо жены в сумраке, в углу. Слова ее он находил глупыми, но с изумлением чувствовал законность ее горя и понимал, что это – умное горе. И хуже всего в горе этом было то, что оно грозило опасностью длительной неурядицы, новыми заботами и тревогами, а забот и без этого было достаточно.

Белая, в ночной рубахе, безрукая фигура жены трепетала и струилась, угрожая исчезнуть. Наталья то шептала, то вскрикивала, как бы качаясь на качели, взлетая и падая.

– Вот, гляди, как Алексей любит свою… И его любить легко – он веселый, одевается барином, а ты – что? Ходишь, ни с кем не ласков, никогда не посмеешься. С Алексеем я бы душа в душу жила, а я с ним слова сказать не смела никогда, ты ко мне сторожем горбуна твоего приставил, нарочно, хитреца противного…

Никита встал и, наклоня голову, убито пошел в глубь сада, отводя руками ветви деревьев, хватавшие его за плечи.

Петр тоже встал, подошел к жене, схватил ее за волосы на макушке и, отогнув голову, заглянул в глаза.

– С Алексеем? – спросил он негромко, но густым голосом. Он был так удивлен словами жены, что не мог сердиться на нее, не хотел бить; он все более ясно сознавал, что жена говорит правду: скучно ей жить. Скуку он понимал. Но – надо же было успокоить ее, и, чтоб достичь этого, он бил ее затылок о стену, спрашивая тихо:

– Ты – что сказала, дура, а? С Алексеем?

– Пусти, – пусти – закричу…

Он взял ее другою рукой за горло, стиснул его, лицо жены тотчас побагровело, она захрипела.

– Дрянь, – сказал Петр, тиснув ее к стене, и отошел; она тоже откачнулась от стены и прошла мимо его к зыбке; давно уже хныкал ребенок. Петру показалось, что жена перешагнула через него. Перед ним качался, ползал из стороны в сторону темно-синий кусок неба, прыгали звезды. Сбоку, почти рядом, сидела жена, ее можно было ударить по лицу наотмашь, не вставая. Ее лицо было тупо, точно одеревенело, но по щекам медленно, лениво текли слезы. Она кормила девочку, глядя сквозь стеклянную пленку слез в угол, не замечая, что ребенку неудобно сосать ее грудь, горизонтально торчавший сосок выскальзывал из его губ, ребенок, хныкая, чмокал воздух и вращал головкой. Встряхнувшись, как после ночного кошмара, Петр сказал:

– Поправь грудь, не видишь!

– Муха в доме, – пробормотала Наталья. – Муха без крыльев…

– Так ведь и я – тоже один; не двое Петров Артамоновых живет.

Он смутно почувствовал, что сказано им не то, что хотелось сказать, и даже сказана какая-то неправда. А чтоб успокоить жену и отвести от себя опасность, нужно было сказать именно правду, очень простую, неоспоримо ясную, чтоб жена сразу поняла ее, подчинилась ей и не мешала ему глупыми жалобами, слезами, тем бабьим, чего в ней до этой поры не было. Глядя, как она небрежно, неловко укладывает дочь, он говорил:

– У меня – дело! Фабрика – это не хлеб сеять, не картошку садить. Это – задача. А у тебя что в башке?

Сначала он говорил строго и внушительно, пытаясь приблизиться к этой неуловимой правде, но она ускользала, и голос его начал звучать почти жалобно.

– Фабрика – это не просто, – повторил он, чувствуя, что слова иссякают и говорить ему не о чем. Жена молчала, раскачивая зыбку, стоя спиной к нему. Его выручил негромкий, спокойный голос Тихона Вялова:

– Петр Ильич, эй!

– Что надо? – спросил он, подойдя к окну.

– Выдь ко мне, – требовательно сказал дворник.

– Невежа! – проворчал Петр и упрекнул жену: – Вот видишь? И ночью покоя нет, а ты тут раскисла…

Тихон без шапки, мерцая глазами, встретил его на крыльце, оглянул двор, ярко освещенный луною, и сказал тихонько:

– Я Никиту Ильича сейчас из петли вынул…

– Чего? Откуда?

И, точно проваливаясь сквозь землю, Петр опустился на ступень крыльца.

– Да ты не садись, идем к нему, он тебя желает…

Не вставая, Петр шепотом спросил:

– Что же это он? А?

– Теперь – в себе; я его водой отлил. Пойдем-ко…

Подняв хозяина за локоть, Тихон повел его в сад.

– Он в бане приснастился, в передбаннике, спустил петлю с чердака, со стропила, да и того…

Петр прирос к земле, повторив:

– Что же это? С тоски по отцу, что ли?

Дворник тоже остановился:

– Он до того дошел, что рубахи ее целовать стал…

– Какие рубахи, что ты?

Щупая босыми ногами землю, Петр присматривался к собаке дворника, она явилась из кустов и вопросительно смотрела на него, помахивая хвостом. Он боялся идти к брату, чувствуя себя пустым, не зная, что сказать Никите.

– Эх, без глаз живете, – проворчал дворник, Петр молчал, ожидая, что еще скажет он.

– Ее рубахи, Натальи Евсеевны, они тут висели, сушились после стирки.

– Зачем же он… Постой!

Петр толкнул собаку ногою, представив коротенькую, горбатую фигуру брата, целующего женскую рубаху; это было и смешно, и вынудило у него брезгливый плевок. Но тотчас ушибла, оглушила жгучая догадка; схватив дворника за плечи, он встряхнул его, спросил сквозь зубы:

– Целовались? Видел ты – ну?

– Я – все вижу. Наталья Евсеевна даже и не знает ничего.

– Врешь?

– Какая у меня причина врать? Я от тебя награды не жду.

И, как будто топором вырубая просвет во тьме, Тихон в немногих словах рассказал хозяину о несчастии его брата. Петр понимал, что дворник говорит правду, он сам давно уже смутно замечал ее во взглядах синих глаз брата, в его услугах Наталье, в мелких, но непрерывных заботах о ней.

– Та-ак, – прошептал он и подумал вслух: – Некогда мне было понять это.

Потом, толкнув Тихона вперед, сказал:

– Идем.

Он не хотел принять на себя первый взгляд Никиты и, войдя в низенькую дверь бани, еще не различая брата в темноте, спросил из-за спины Тихона дрогнувшим голосом:

– Что ж ты делаешь, Никита?

Горбун не ответил. Он был едва видим на лавке у окна, мутный свет падал на его живот и ноги. Потом Петр различил, что Никита, опираясь горбом о стену, сидит, склонив голову, рубаха на нем разорвана от ворота до подола и, мокрая, прилипла к его переднему горбу, волосы на голове его тоже мокрые, а на скуле – темная звезда и от нее лучами потеки.

– Кровь? Разбился? – шепотом спросил Петр.

– Нет, это я его маленько ушиб, второпях, – ответил Тихон глупо громко и шагнул в сторону.

Подойти к брату было страшно. Слушая свои слова, как чужие, Петр дергал себя за ухо, жаловался, упрекал:

– Стыдно. Против Бога, брат. Эх ты…

– Знаю! – хрипло, тоже не своим голосом ответил Никита. – Не дотерпел. Ты меня отпусти. Я – в монастырь уйду. Слышишь? Всей душой прошу…

Кашлянув со свистом, он замолчал.

Чем-то умиленный, Петр снова начал тихо и ласково упрекать и наконец сказал:

– А насчет Натальи, это, конечно, черт тебя смутил…

– Ой, Тихон, – воющим голосом вскричал Никита и болезненно крякнул. – Ведь просил я тебя, Тихон, – молчи! Хоть ей-то не говорите, Христа ради! Смеяться будет, обидится. Пожалейте все-таки меня! Я ведь всю жизнь Богу служить буду за вас. Не говорите! Никогда не говорите. Тихон, – это все ты, эх, человек…

Он бормотал, держа голову неестественно прямо, не двигая ею, и это было тоже страшно. Дворник сказал:

– Я бы и молчал, если б не этот случай. От меня она ничего не узнает…

Все более умиляясь, сам смущенный этим, Петр твердо обещал:

– Крест порукой – она ничего не будет знать.

– Ну – спасибо! А я – в монастырь.

И Никита замолчал, точно уснув.

– Больно тебе? – спросил брат; не получив ответа, он повторил:

– Шею-то – больно?

– Ничего, – хрипло сказал Никита. – Вы – идите…

– Не уходи, – шепнул Петр дворнику, пятясь к двери мимо него.

Но, когда он вышел в сад и глубоко вдохнул приторно теплые запахи потной земли, его умиленность тотчас исчезла пред натиском тревожных дум. Он шагал по дорожке, заботясь, чтоб щебень под ногами не скрипел, – была потребна великая тишина, иначе не разберешься в этих думах. Враждебные, они пугали обилием своим, казалось, они возникают не в нем, а вторгаются извне, из ночного сумрака, мелькают в нем летучими мышами. Они так быстро сменяли одна другую, что Петр не успевал поймать и заключить их в слова, улавливая только хитрые узоры, петли, узлы, опутывающие его, Наталью, Алексея, Никиту, Тихона, связывая всех в запутанный хоровод, который вращался неразличимо быстро, а он – в центре этого круга, один. Словами он думал самое простое:

«Надо, чтоб теща скорее переехала к нам, а Алексея – прочь. Наталью приласкать следует. “Гляди, как любят”. Так ведь это он не от любови, а от убожества своего в петлю полез. Хорошо, что он идет в монахи, в людях ему делать нечего. Это – хорошо. Тихон – дурак, он должен был раньше сказать мне».

Но это были не те неуловимые, бессловесные думы, которые смущали и пугали его, заставляя опасливо всматриваться в густой и влажный сумрак ночи. Вдали, в фабричном поселке, извивался, чуть светясь, тоненький ручей невеселой песни. Жужжали комары. Петр Артамонов ясно чувствовал необходимость как можно скорее изжить, подавить тревогу. Он не заметил, как дошел до кустов сирени, под окном спальни своей, он долго сидел, упираясь локтями в колена, сжав лицо ладонями, глядя в черную землю, земля под ногами шевелилась и пузырилась, точно готовясь провалиться.

«Удивительно все-таки, как Никита одолел песок. Уйдет в монастырь – садовником будет там. Это ему хорошо».

Не заметив, как подошла жена, он испуганно вскочил, когда пред ним, точно из земли, поднялась белая фигура, но знакомый голос успокоил его несколько:

– Прости Христа ради, что кричала я…

– Ну, что же, – Бог простит, я ведь и сам кричал, – великодушно сказал он, обрадованный, что жена пришла и теперь ему не надо искать те мягкие слова, которые залепили бы и замазали трещину ссоры.

Он сел, Наталья нерешительно опустилась рядом с ним, надо было все-таки сказать ей что-нибудь утешительное, Петр сказал:

– Я понимаю, что тебе скучно. Веселье у нас в доме не живет. Чему веселиться? Отец веселье в работе видел. У него так выходило: просто людей нет – все работники, кроме нищих да господ. Все живут для дела. За делом людей не видно.

Говорил он осторожно, опасаясь сказать что-то лишнее, и, слушая себя, находил, что он говорит, как серьезный, деловой человек, настоящий хозяин. Но он чувствовал, что все эти слова какие-то наружные, они скользят по мыслям, не вскрывая их, не в силах разгрызть, и ему казалось, что сидит он на краю ямы, куда в следующую минуту может столкнуть его кто-то, кто, следя за его речью, нашептывает:

«Неправду говоришь».

Очень вовремя жена, положив голову на плечо его, шепнула:

– Ведь ты мне – на всю жизнь, как же ты не понимаешь этого?

Он тотчас же обнял ее, притиснул к себе, слушая горячий шепот.

– Это – грех, не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет, – без души ты ко мне. Это грех, Петя. Кто тебе ближе меня, кто тебя пожалеет в тяжелый час?

Ему показалось, что жена приподняла его и, перевернув в воздухе, приятно обессилила; погружаясь в освежающий холодок, он почти благодарно заговорил:

– Обещал я ему молчать, – не могу!

И торопливо рассказал ей все, что слышал от дворника о Никите.

– Рубахи твои целовал, – в саду сушились, – вот до чего обалдел! Как же ты – не знала, не замечала за ним этого?

Плечо жены под рукою его сильно вздрогнуло.

«Жалеет?» – подумал Петр, но она торопливо, возмущенно ответила:

– Никогда, никакой корысти не замечала! Ах, скрытный! Верно, что горбатые – хитрые.

«Брезгует? Или – притворяется?» – спросил себя Артамонов и напомнил жене:

– Он был ласков с тобой…

– Ну, так что? – вызывающе ответила она. – И Тулун – ласков.

– Ну – все-таки… Тулун – собака.

– Так ты его собакой и приставил ко мне, чтоб он следил за мной, берег бы меня от свекра, от Алексея, – я ведь понимаю! Ох, как он мне противен, как обиден был…

Было ясно, что Наталья обижена, возмущена, это чувствовалось по трепету ее кожи, по судорожным движениям пальцев, которыми она дергала и щипала рубаху, но мужчине казалось, что возмущение чрезмерно, и, не веря в него, он нанес жене последний удар:

– Его Тихон из петли вынул. В бане лежит.

Жена обмякла, осела под его рукой, вскрикнув с явным страхом:

– Нет… Что ты? Господи…

«Значит – врала», – решил Петр, но она, дернув головою так, как будто ее ударили по лбу, зашептала, зло всхлипывая:

– Что же это будет? Только смертью батюшки прикрылись немножко от суда людского, а теперь опять про нас начнут говорить, – ой, Господи, за что? Один брат – в петлю лезет, другой неизвестно на ком, на любовнице женится, – что же это? Ах, Никита Ильич! Что же это за бесстыдство? Ну – спасибо! Угодил, безжалостный…

Облегченно вздохнув, муж крепко погладил плечо жены.

– Не бойся, никто ничего не узнает. Тихон – не скажет, он ему – приятель, а от нас всем доволен. Никита в монахи собирается…

– Когда?

– Не знаю.

– Ох, скорее бы! Как я с ним теперь?

Помолчав, Петр предложил:

– Сходи к нему, погляди…

Но, подскочив, точно уколотая, жена почти закричала:

– Ой – не посылай, не пойду! Не хочу, боюсь…

– Чего? – быстро спросил Петр.

– Удавленника. Не пойду, что хочешь делай… Боюсь.

– Ну – идем спать! – сказал Артамонов, вставая на твердые ноги. – На сей день довольно помучились.

Медленно шагая рядом с женою, он ощущал, что день этот подарил ему вместе с плохим нечто хорошее и что он, Петр Артамонов, человек, каким до сего дня не знал себя, – очень умный и хитрый, он только что ловко обманул кого-то, кто навязчиво беспокоил его душу темными мыслями.

– Конечно, ты мне самая близкая, – говорил он жене. – Кто ближе тебя? Так и думай: самая близкая ты мне. Тогда – все будет хорошо…

На двенадцатый день после этой ночи, на утренней заре, сыпучей, песчаной тропою, потемневшей от обильной росы, Никита Артамонов шагал с палкой в руке, с кожаным мешком на горбу, шагал быстро, как бы торопясь поскорее уйти от воспоминаний о том, как родные провожали его: все они, не проспавшись, собрались в обеденной комнате, рядом с кухней, сидели чинно, говорили сдержанно, и было так ясно, что ни у кого из них нет для него ни единого сердечного слова. Петр был ласков и почти весел, как человек, сделавший выгодное дело, раза два он сказал:

– Вот у нас в семье свой молитвенник о грехах наших будет…

Наталья равнодушно и очень внимательно разливала чай, ее маленькие, мышиные уши заметно горели и казались измятыми, она хмурилась и часто выходила из комнаты; мать ее задумчиво молчала и, помусливая палец, приглаживала седые волосы на висках, только Алексей, необычно для него, волновался, спрашивал, подергивая плечами:

– Как это ты решился, Никита? Вдруг, а? Непонятно мне…

Рядом с ним сидела небольшая, остроносенькая девица Орлова и, приподняв темные брови, бесцеремонно рассматривала всех глазами, которые не понравились Никите, – они не по лицу велики, не по-девичьи остры и слишком часто мигали.

Тяжело было сидеть среди этих людей, и боязливо думалось:

«Вдруг Петр скажет всем? Скорее бы отпустили…»

Петр начал прощаться первый, он подошел, обнял и сказал дрогнувшим голосом, очень громко:

– Ну, брат родной, прощай…

Баймакова остановила его:

– Что ты? Посидеть надо сначала, помолчать, потом, помолясь, прощаться.

Все это было сделано быстро, снова подошел Петр, говоря:

– Прости нас. Пиши насчет вклада, сейчас же вышлем. На тяжелый послух не соглашайся. Прощай. Молись за нас побольше.

Баймакова, перекрестив его, трижды поцеловала в лоб и щеки, она почему-то заплакала; Алексей, крепко обняв, заглянул в глаза, говоря:

– Ну – с Богом. У каждого – своя тропа. Все-таки я не понимаю, как это ты вдруг решился…

Наталья подошла последней, но не доходя вплоть, прижав руку ко груди своей, низко поклонилась, тихо сказала:

– Прощай, Никита Ильич…

Груди у нее все еще высокие, девичьи, а уже кормила троих детей.

Вот и все. Да, еще Орлова: она сунула жесткую, как щепа, маленькую, горячую руку, – вблизи лицо ее было еще неприятней. Она спросила глупо:

– Неужели пострижетесь?

На дворе с ним прощалось десятка три старых ткачей, древний, глухой Борис Морозов кричал, мотая головой:

– Солдат да монах – первые слуги миру, нате-ко!

Никита зашел на кладбище, проститься с могилой отца, встал на колени пред нею и задумался, не молясь, – вот как повернулась жизнь! Когда за спиною его взошло солнце и на омытый росою дерн могилы легла широкая, угловатая тень, похожая формой своей на конуру злого пса Тулуна, Никита, поклонясь в землю, сказал:

– Прости, батюшка.

В чуткой тишине утра голос прозвучал глухо и сипло; помолчав, горбун повторил громче:

– Прости, батюшка.

И – заплакал, горько, по-женски всхлипывая, нестерпимо жалко стало свой прежний, ясный и звонкий голос.

Потом, отойдя от кладбища с версту, Никита внезапно увидал дворника Тихона; с лопатой на плече, с топором за поясом он стоял в кустах у дороги, как часовой.

– Пошел? – спросил он.

– Иду. Ты что тут?

– Рябину выкопать хочу, около сторожки моей посажу, у окна.

Постояли минуту, молча глядя друг на друга, Тихон отвел в сторону тающие глаза свои.

– Шагай, я тебя провожу несколько.

Пошли молча. Первый заговорил Тихон:

– Росы какие сильные. Это – вредные росы, к засухе, к неурожаю.

– Избави Бог.

Тихон Вялов сказал что-то неясное.

– Чего? – спросил Никита, несколько испуганный, – он всегда ждал от этого человека особенных слов, раздражающих душу.

– Может – избавит, говорю.

Но Никита был уверен, что землекоп сказал что-то такое, чего не хочет повторить.

– Что ж ты, – не веришь, что ли, в милость Божию? – с упреком спросил он.

– Зачем? – спокойно ответил Тихон. – Теперь – дожди нужны. И для грибов росы эти вредные. А у хорошего хозяина все вовремя.

Вздохнув, Никита покачал головою.

– Нехорошо как-то думаешь ты, Тихон…

– Нет, я думаю хорошо. Я не глазами думаю.

Снова прошли молча шагов полсотни. Никита смотрел под ноги, на широкую тень свою, Вялов в такт шагам стучал пальцем по дереву топорища.

– Я приду, Никита Ильич, через годок, поглядеть на тебя, – ладно?

– Приходи. Любопытен ты.

– Это – верно.

Он снял шапку, остановился:

– Ну, когда так, – прощай, Никита Ильич! – И, почесывая скулу, он задумчиво прибавил:

– Нравишься ты мне, по душе. Ты – кроткого духа. Отец твой был умного тела, а ты – духовный, душевный…

Бросив палку на землю, встряхнув горбом, чтоб поправить мешок, Никита молча обнял его, а Тихон, крепко облапив, ответил громко, настойчиво:

– Значит – приду.

– Спасибо.

Там, где дорога круто загибалась в сосновый лес, Никита оглянулся, – Тихон, сунув шапку под мышку, опираясь на лопату, стоял среди дороги, как бы решив не пропускать никого по ней; тянул утренний ветерок и шевелил волосы на его неприятной голове.

Издали Тихон стал чем-то похож на дурачка Антонушку. Думая об этом темном человеке, Никита Артамонов ускорил шаг, а в памяти его назойливо зазвучало:

«Хиристос воскиресе, воскиресе,

Кибитка потерял колесо».

II

Только в девятую годовщину смерти отца Артамоновы кончили строить церковь и освятили ее во имя Ильи Пророка. Строили семь лет; виновником медленности этой был Алексей.

– Бог – подождет, ему спешить некуда, – бойко, нехорошо шутил он и дважды израсходовал кирпич для храма, один раз – на третий корпус фабрики, другой – на больницу.

После освящения, отслужив панихиду над могилами отца и детей своих, Артамоновы подождали, когда народ разошелся с кладбища, и, деликатно не заметив, что Ульяна Баймакова осталась в семейной ограде на скамье под березами, пошли не спеша домой; торопиться было некуда, торжественный обед для духовенства, знакомых и служащих с рабочими назначен в три часа.

День – серенький; небо, по-осеннему, нахмурилось; всхрапывал, как усталая лошадь, сырой ветер, раскачивая вершины ельника, обещая дождь. На рыжей полосе песчаной дороги качались темненькие фигурки людей, сползая к фабрике; три корпуса ее, расположенные по радиусу, вцепились в землю, как судорожно вытянутые красные пальцы.

Алексей, махнув палкой, сказал:

– Радовался бы покойник отец, видя, как мы действуем!

– Огорчился бы, когда царя убили, – ответил, подумав, Петр, не желая поддакивать брату.

– Ну, огорчаться он не очень любил. И жил не царевым умом, своим.

Поглубже натянув картуз, Алексей остановился, взглянул на женщин; его жена, маленькая, стройная, в простеньком, темном платье, легко шагая по размятому песку, вытирала платком свои очки и была похожа на сельскую учительницу рядом с дородной Натальей, одетой в черную, шелковую тальму со стеклярусом на плечах и рукавах; темно-лиловая головка красиво прикрывала ее пышные, рыжеватые волосы.

– Хорошеет все жена у тебя.

Петр промолчал.

– А Никита опять не приехал на годовщину. Сердится, что ли, на нас?

В сырые дни у Алексея побаливала грудь и нога; он шел прихрамывая, опираясь на палку. Ему хотелось сгладить унылое впечатление панихиды и печаль серенького дня; упрямый во всем, он хотел заставить брата говорить.

– Теща осталась на могиле поплакать. Все еще помнит. Хорошая старуха. Я шепнул Тихону, чтоб он подождал и проводил ее; она жалуется на одышку, ходить трудно, говорит.

Артамонов старший негромко и принужденно повторил:

– Трудно.

– Ты – дремлешь? Что – трудно?

– Тихона рассчитать надо, – ответил Петр, глядя вбок, на холмы, сердито ощетиненные елками.

– За что? – удивленно спросил брат. – Мужик честный, аккуратен, не ленив…

– Дурак, – добавил Петр.

Подошли женщины; Ольга приятным голосом, неожиданно сильным для ее маленького тела, сказала мужу:

– Уговариваю Наташу, чтоб она отдала Илью в гимназию, а она – боится.

Беременная Наталья шагала сытой уткой, переваливаясь с ноги на ногу; тоном старшей, медленно и в нос, она выговорила:

– А по-моему – гимназия мода вредная. Вот Елена такими словами письма пишет, что и не поймешь.

– Учить всех, учить! – строго заявил Алексей, сняв картуз, отирая вспотевший лоб и преждевременную лысину; она всползала от висков к темени острыми углами, сильно удлинив его лицо.

Вопросительно поглядывая на мужа, Наталья спорила:

– Помялов верно говорит: от ученья люди дичают.

– Да, – сказал Петр.

– Вот видите! – удовлетворенно воскликнула Наталья, но муж задумчиво добавил:

– Надо учить.

Брат и Ольга засмеялись; Наталья упрекнула их:

– Что это вы? Забыли? С панихиды идете.

Взяв ее под руки, они пошли быстрее, а Петр замедлил шаг:

– Я подожду мать.

Его огорчил неприятный человек Тихон Вялов. Перед панихидой, стоя на кладбище, разглядывая вдали фабрику, Петр сказал вслух, сам себе, не хвастаясь, а просто говоря о том, что видел:

– Разрослось дело.

И тотчас услыхал за плечом своим спокойный голос бывшего землекопа:

– Дело, как плесень в погребе, – своей силой растет.

Петр ничего не сказал ему, даже не оглянулся, но явная и обидная глупость слов дворника возмутила его. Человек работает, дает кусок хлеба не одной сотне людей, день и ночь думает о деле, не видит, не чувствует себя в заботах о нем, и вдруг какой-то темный дурак говорит, что дело живет своей силой, а не разумом хозяина. И всегда человечишка этот бормочет что-то о душе, о грехе.

Артамонов присел у дороги на старый пень срубленной сосны, подергал себя за ухо и вспомнил, как однажды он пожаловался Ольге:

«О душе подумать некогда».

Он услышал странный вопрос:

– Разве душа живет отдельно от тебя?

В этих словах ему почудилась бабья шутка, но птичье лицо Ольги было серьезно; темненькие глаза ее сияли за стеклами очков ласково.

– Не понимаю, – сказал он.

– А я не понимаю, когда о душе говорят отдельно от человека, как будто о сироте-приемыше.

– Не понимаю, – повторил Петр и утратил желание говорить с этой женщиной; очень чужая, мало понятная ему, она все-таки нравилась своей простотой, но внушала опасение, что под видимой простотой ее скрыта хитрость.

А Тихон Вялов всегда не нравился ему. Неприятно было видеть это скуластое, пятнистое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах, эту туго растущую бороду, походку Тихона, не быструю, но спорую, и все его неуклюжее, коренастое тело. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие; даже аккуратность в работе раздражала. Работал Тихон, как машина, и почти никогда не давал повода упрекнуть его в чем-либо, но и это возбуждало досаду. И все более неприятно было видеть, что человек этот, с каждым годом глубже врастая в хозяйство, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Старый волкодав Тулун, посаженный на цепь и озлобленный этим, никого, кроме Тихона, не подпускал к себе, а старший сын, своенравный Илья, послушен дворнику больше, чем отцу и матери.

Чтоб убрать Вялова с глаз, Артамонов предлагал ему место церковного сторожа, лесника, – Тихон отрицательно мотал тяжелой головою:

– Не гожусь я для этого. А если надоел тебе, – отдохни, отпусти меня на месяц, я к Никите Ильичу схожу.

Именно так он и сказал: отдохни. Это слово, глупое и дерзкое, вместе с напоминанием о брате, притаившемся где-то за болотами, в бедном лесном монастыре, вызывало у Петра тревожное подозрение: кроме того, что Тихон рассказал о Никите, вынув его из петли, он, должно быть, знает еще что-то постыдное, он как будто ждет новых несчастий, мерцающие его глаза внушают:

«Не трогай меня, я тебе нужен».

Он уже трижды ходил в монастырь: повесит за спину себе котомку и, с палкой в руке, уходит не торопясь; казалось – он идет по земле из милости к ней, да и все он делает как бы из милости.

Возвратясь, Тихон отвечал на расспросы о Никите туго, невразумительно; всегда думалось, что он говорит не все, что знает.

– Здоров. В почете. За поклоны, за гостинцы – благодарить велел.

– Что ж он говорит? – допытывался Петр.

– А что монаху говорить?

– Ну, все-таки? – нетерпеливо допрашивал Алексей.

– Насчет Бога. Погодой интересуется, дожди, говорит, не вовремя идут. На комара жалуется; комаров у них там многовато. Про вас спрашивал.

– Что?

– Заботится, жалеет.

– Нас? За что?

– За все. Вот – вы бегом живете, а он остановился, ну и жалеет вас за беспокойство ваше.

Алексей хохотал, вскрикивая:

– Экая ерунда!

Зрачки Тихона таяли, глаза пустели.

– Ведь я не знаю, как он думает, я сказываю, что он говорил. Я – простой.

– Да, прост! – насмешливо соглашался Алексей. – Вроде Антона-дурака.

Ветер обдал Петра Артамонова душистым теплом, и стало светлее; из глубочайшей голубой ямы среди облаков выглянуло солнце. Петр взглянул на него, ослеп и еще глубже погрузился в думы свои.

Было что-то обидное в том, что Никита, вложив в монастырь тысячу рублей и выговорив себе пожизненно сто восемьдесят в год, отказался от своей части наследства после отца в пользу братьев.

– Что это за подарки? – ворчал Петр, но Алексей – обрадовался:

– А куда ему деньги? Дармоедам, монахам на жир? Нет, он хорошо решил. У нас – дело, дети.

Наталья даже умилилась.

– Все-таки не забыл он вину свою перед нами! – удовлетворенно сказала она, сгоняя пальцем одинокую слезу с румяной щеки. – Вот и приданое Елене.

На душу Петра поступок брата лег тенью, – в городе говорили об уходе Никиты в монастырь зло, нелестно для Артамоновых.

С Алексеем Петр жил мирно, хотя видел, что бойкий брат взял на себя наиболее легкую часть дела: он ездил на нижегородскую ярмарку, раза два в год бывал в Москве и, возвращаясь оттуда, шумно рассказывал сказки о том, как преуспевают столичные промышленники.

– Парадно живут, не хуже дворян.

– Барином жить – просто, – намекал Петр, но, не поняв намека, брат восхищался:

– Домище сгрохает купец, так это – собор! Дети образованные.

Хотя он сильно постарел, но к нему вернулась юношеская живость, и ястребиные глаза его блестели весело.

– Ты что все хмуришься? – спрашивал он брата и даже учил: – Дело делать надо шутя, дела скуки не любят.

Петр замечал в нем сходство с отцом, но Алексей становился все более непонятен ему.

– Я человек хворый, – все еще напоминал он, но здоровья не берег, много пил вина, азартно, ночами, играл в карты и, видимо, был нечистоплотен с женщинами. Что в его жизни главное? Как будто – не сам он и не гнездо его. Дом Баймаковой давно требовал солидного ремонта, но Алексей не обращал на это внимания. Дети рождались слабыми и умирали до пяти лет, жил только Мирон, неприятный, костлявый мальчишка, старше Ильи на три года. И Алексей, и жена его заразились смешной жадностью к ненужным вещам, комнаты у них тесно набиты разнообразной барской мебелью, и оба они любили дарить ее; Наталье подарили забавный шкаф, украшенный фарфором, теще – большое кожаное кресло и великолепную, карельской березы с бронзой, кровать; Ольга искусно вышивала бисером картины, но муж привозил ей из своих поездок по губернии такие же вышивки.

– Чудишь ты, – сказал Петр, получив подарок брата, монументальный стол со множеством ящиков и затейливой резьбой, но Алексей, хлопая по столу ладонью, кричал:

– Поет! Таким штукам больше не быть, в Москве это поняли!

– Ты бы лучше серебро покупал, у дворян серебра много…

– Дай срок – все купим! В Москве…

Если верить Алексею, то в Москве живут полуумные люди, они занимаются не столько делами, как все, поголовно, стараются жить по-барски, для чего скупают у дворянства все, что можно купить, от усадеб до чайных чашек.

Сидя в гостях у брата, Петр всегда с обидой и завистью чувствовал себя более уютно, чем дома, и это было так же непонятно, как не понимал он, что нравится ему в Ольге? Рядом с Натальей она казалась горничной, но у нее не было глупого страха пред керосиновыми лампами, и она не верила, что керосин вытапливают студенты из жира самоубийц. Приятно слушать ее мягкий голос, и хороши ее глаза; очки не скрывают их ласкового блеска, но о делах и людях она говорит досадно, ребячливо, откуда-то издали; это удивляло и раздражало.

– Что ж у тебя – виноватых нет, что ли? – насмешливо спрашивал Петр, она отвечала:

– Виноватые есть, да я судить не люблю.

Петр не верил ей.

С мужем она обращалась так, как будто была старше и знала себя умнее его. Алексей не обижался на это, называл ее тетей и лишь изредка, с легкой досадой, говорил:

– Перестань, тетя, надоело! Я больной человек, меня побаловать не вредно.

– Достаточно избалован, будет уж!

Она улыбалась мужу улыбкой, которую Петр хотел бы видеть на лице своей жены. Наталья – образцовая жена, искусная хозяйка, она превосходно солила огурцы, мариновала грибы, варила варенья, прислуга в доме работала с точностью колесиков в механизме часов; Наталья неутомимо любила мужа спокойной любовью, устоявшейся, как сливки. Она была бережлива.

– Сколько теперь у нас в банке-то? – спрашивала она и тревожилась: – Ты гляди, хорош ли банк, не лопнул бы!

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.