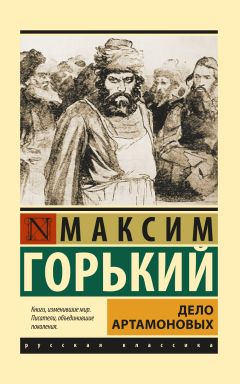

Текст книги "Дело Артамоновых"

Автор книги: Максим Горький

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)

Тогда Тихон, не шевелясь, показывая хозяину серую, в ладонь величиной, лысину на макушке, вздохнул:

– Делам черт Каина обучил…

– Вот он как загибает! – крикнул Серафим, ударив себя ладонью по колену.

Артамонов встал со стула и сердито посоветовал дворнику:

– Ты бы лучше не говорил о том, чего тебе не понять. Да.

Он ушел из сторожки возмущенный, думая о том, что Тихона следует рассчитать. Завтра же и рассчитать бы. Ну – не завтра, а через неделю. В конторе его ожидала Попова. Она поздоровалась сухо, как незнакомая, садясь на стул, ударила зонтиком в пол и заговорила о том, что не может уплатить сразу все проценты по закладной.

– Это пустяки, – тихо сказал Петр, не глядя на нее, и услыхал ее слова:

– Если вы не согласны отсрочить, – за вами право отказать мне.

Она сказала это обиженно и, вновь стукнув зонтом, ушла так неожиданно быстро, что он успел взглянуть на нее лишь тогда, когда она притворяла дверь за собою.

«Рассердилась, – сообразил Артамонов. – За что же?»

Через час он сидел у Ольги, хлопая фуражкой по дивану, и говорил:

– Ты ей скажи: мне процентов не надо и денег не надо с нее. Какие это деньги? И чтобы она не беспокоилась, понимаешь?

Разбирая пестрые мотки шелка, передвигая по столу коробочки с бисером, Ольга сказала задумчиво:

– Я-то понимаю, а она едва ли поймет.

– А ты сделай так, чтоб она. Что мне ты?

– Спасибо, – сказала Ольга, блеснув очками, эта стеклянная улыбка вызвала у Петра раздражение.

– Не шути! – грубовато сказал он. – Мою свинью в ее огороде я не надеюсь пасти, не ищу этого, – не думай!

– Ох, мужик, – вздохнув, сказала Ольга, сомнительно качая гладко причесанной головою.

Петр крикнул:

– Ты – верь! Я знаю, что говорю…

– Ох, знаешь ли?

Охала она сочувственно, это Артамонов слышал. Он видел, что глаза ее смотрят на него через очки жалобно, почти нежно, но это только сердило его. Он хотел сказать ей нечто убедительно ясное и не находил нужных слов, глядя на подоконник, где среди мясистых листьев бегоний, похожих на звериные уши, висели изящные кисти цветов.

– Мне усадьбу ее жалко. Это замечательная усадьба, да! Она там – родилась…

– Родилась она в Рязани…

– Она там привыкла, все равно! А у меня там душа первый раз спокойно уснула…

– Проснулась, – поправила Ольга.

– Это – все равно для души – уснула, проснулась…

Он долго говорил что-то, что самому ему было неясно, Ольга слушала, облокотясь на стол, а когда у него иссякли слова, сказала:

– Теперь послушай меня…

И поведала ему, что Наталья, зная о его возне со шпульницей, обижена, плачет, жалуется на него. Но Артамонова не тронуло это.

– Хитрая, – сказал он, усмехаясь. – Ни словом не дала мне понять, что знает. Тебе жаловалась? Так. А ведь она тебя не любит.

Подумав, он добавил:

– Зинаиду прозвали Насос, это – верно! Она из меня всю дрянь высосала.

– Гадости говоришь, – поморщилась Ольга и вздохнула. – Помнится, я тебе сказала как-то, что душа у тебя – приемыш, так и есть, Петр, боишься ты сам себя, как врага…

Эти слова задели его.

– Дерзко ты говоришь со мной; мальчишка я, что ли? Ты бы вот о чем подумала: вот я говорю с тобой, и душа моя открыта, а больше мне не с кем говорить эдак-то. С Натальей – не разговоришься. Мне ее иной раз бить хочется. А ты… Эх вы, бабы!..

Он надел фуражку и, внезапно охваченный немой скукой, ушел, думая о жене, – он давно уж не думал о ней, почти не замечал ее, хотя она каждую ночь, пошептавшись с Богом, заученно ласково укладывалась под бок мужа.

«Знает, а лезет, – гневно думал он. – Свинья».

Жена была знакомой тропою, по которой Петр, и ослепнув, прошел бы не споткнувшись; думать о ней не хотелось. Но он вспомнил, что теща, медленно умиравшая в кресле, вся распухнув, с безобразно раздутым, багровым лицом, смотрит на него все более враждебно; из ее когда-то красивых, а теперь тусклых и мокрых глаз жалобно текут слезы; искривленные губы шевелятся, но отнявшийся язык немо вываливается изо рта, бессилен сказать что-либо; Ульяна Баймакова затискивает его пальцами полуживой, левой руки.

«Эта – чувствует. Ее жалко».

Ему все-таки нужно было большое усилие воли, чтоб прекратить бесстыдную возню с Зинаидой. Но как только он сделал это, – тотчас же, рядом с похмельными воспоминаниями о шпульнице, явились какие-то ноющие думы. Как будто родился еще другой Петр Артамонов, он жил рядом с первым, шел за спиной его. Он чувствовал, что этот двойник растет, становится ощутимей и мешает ему во всем, что он, Петр Артамонов настоящий, призван и должен делать. Этот, другой, ловко пользуясь минутами внезапно, как ветер из-за угла, налетавшей задумчивости, нашептывал ему досадные, едкие мысли:

«Работаешь, как лошадь, а – зачем? Сыт на всю жизнь. Пора сыну работать. От любви к сыну – мальчишку убил. Барыня понравилась – распутничать начал».

Всегда, после того как скользнет такая мысль, жизнь становилась темней и скучней.

Он как-то недоглядел, когда именно Илья превратился во взрослого человека. Не одно это событие прошло незаметно; так же незаметно Наталья просватала и выдала замуж дочь Елену в губернию за бойкого парня с черненькими усиками, сына богатого ювелира; так же, между прочим, умерла наконец, задохнулась теща, знойным полуднем июня, перед грозою; еще не успели положить ее на кровать, как где-то близко ударил гром, напугав всех.

– Окна, двери закройте! – крикнула Наталья, подняв руки к ушам; огромная нога матери вывалилась из ее рук и глухо стукнула пяткой о пол.

Петру Артамонову показалось, что он даже не сразу узнал сына, когда вошел в комнату высокий, стройный человек в серой, легкой паре, с заметными усами на исхудавшем, смугловатом лице. Яков, широкий и толстый, в блузе гимназиста, был больше похож на себя. Сыновья вежливо поздоровались, сели.

– Вот, – сказал отец, шагая по конторе, – вот и бабушка померла.

Илья промолчал, закуривая папиросу, а Яков выговорил новым, не своим голосом:

– Хорошо, что в каникулы, а то бы я не приехал.

Пропустив мимо ушей неумные слова младшего, Артамонов присматривался к лицу Ильи; значительно изменясь, оно окрепло, лоб, прикрытый прядями потемневших волос, стал не так высок, а синие глаза углубились. Было и забавно и как-то неловко вспомнить, что этого задумчивого человека в солидном костюме он трепал за волосы; даже не верилось, что это было. Яков просто вырос, он только увеличился, оставшись таким же пухлым, каким был, с такими же радужными глазами. И рот у него был еще детский.

– Сильно вырос ты, Илья, – сказал отец. – Ну вот, присматривайся к делу, а годика через три и к рулю встанешь.

Играя корешковой папиросницей, с отбитым уголком, Илья взглянул в лицо отца:

– Нет, я буду учиться еще.

– Долго ли?

– Года четыре, пять.

– Эко! Чему это?

– Истории.

Артамонову не понравилось, что сын курит, да и папиросница у него плохая, мог бы купить лучше. Ему еще более не понравилось намерение Ильи учиться и то, что он сразу, в первые же минуты, заговорил об этом.

Указав в окно, на крышу фабрики, где фыркала паром тонкая трубка и откуда притекал ворчливый гул работы, он сказал внушительно, стараясь говорить мягко:

– Вот она пыхтит, история! Ей и надо учиться. Нам положено полотно ткать, а история – дело не наше. Мне пятьдесят, пора меня сменить.

– Мирон сменит, Яков. Мирон будет инженером, – сказал Илья и, высунув руку за окно, стряхнул пепел папиросы. Отец напомнил:

– Мирон – племянник, а не сын. Ну, об этом после поговорим…

Дети встали, ушли, отец проводил их обиженным и удивленным взглядом; что же – у них нечего сказать ему? Посидели пять минут, один, выговорив глупость, сонно зевнул, другой – надымил табаком и сразу огорчил. Вот они идут по двору, слышен голос Ильи:

– Пойдем посмотрим на реку?

– Нет, я устал. Растрясло.

«Река и завтра не утечет, а мать огорчена смертью родительницы своей, захлопоталась на похоронах».

Подчиняясь своей привычке спешить навстречу неприятному, чтоб скорее оттолкнуть его от себя, обойти, Петр Артамонов дал сыну неделю отдыха и приметил за это время, что Илья говорит с рабочими на «вы», а по ночам долго о чем-то беседует с Тихоном и Серафимом, сидя с ними у ворот; даже подслушал из окна, как Тихон мертвеньким голосом своим выливал дурацкие слова:

– Так, так! Жить нищим – значит не с чем жить. Верно, Илья Петрович, если не жадовать – на всех всего хватит.

А Серафим весело кудахтал:

– Это я знаю! Это я да-авно слышал…

Яков вел себя понятнее: бегал по корпусам, ласково поглядывал на девиц, смотрел с крыши конюшни на реку, когда там, в обеденное время, купались женщины.

«Бычок, – хмуро думал отец. – Надо сказать Серафиму, чтоб присмотрел за ним, не заразился бы…»

Во вторник день был серенький, задумчивый и тихий. Рано утром, с час времени, на землю падал, скупо и лениво, мелкий дождь, к полудню выглянуло солнце, неохотно посмотрело на фабрику, на клин двух рек и укрылось в серых облаках, зарывшись в пухлую мякоть их, как Наталья, ночами, зарывала румяное лицо свое в пуховые подушки.

Перед вечерним чаем Артамонов спросил Якова:

– А где брат?

– Не знаю; сидел там на холме, под сосной.

– Позови. Нет, не надо. Как вы – согласно живете?

Ему показалось, что младший сын едва заметно усмехнулся, говоря:

– Ничего, дружно.

– А – все-таки? Правду говори…

Яков опустил глаза, подумал:

– В мыслях – не очень согласны.

– В каких мыслях?

– Вообще, обо всем.

– В чем же?

– Он все по книгам, а я – просто, от ума. Как вижу.

– Так, – сказал отец, не умея спросить более подробно.

Накинул на плечи парусиновое пальто, взял подарок Алексея, палку с набалдашником – серебряная птичья лапа держит малахитовый шар – и, выйдя за ворота, посмотрел из-под ладони к реке на холм, – там под деревом лежал Илья в белой рубахе.

«А песок сегодня сыроват. Простудиться может, неосторожный».

Не спеша, честно взвешивая тяжесть всех слов, какие необходимо сказать сыну, отец пошел к нему, приминая ногами серые былинки, ломко хрустевшие. Сын лежал вверх спиною, читал толстую книгу, постукивая по страницам карандашом; на шорох шагов он гибко изогнул шею, посмотрел на отца и, положив карандаш между страниц книги, громко хлопнул ею; потом – сел, прислонясь спиной к стволу сосны, ласково погладив взглядом лицо отца. Артамонов-старший, отдуваясь, тоже присел на обнаженный, дугою выгнутый корень.

«Не буду сегодня говорить о деле, успею еще, поболтаем просто».

Но Илья, обняв колена свои руками, сказал негромко:

– Так вот, папаша, я решил посвятить себя науке.

– Посвятить, – повторил отец. – Как в попы.

Он хотел сказать шутливо, но услыхал, что слова его прозвучали угрюмо, почти сердито; он, с досадой на себя, ударил палкой по песку. И тотчас началось что-то непонятное, ненужное; синь глаз Ильи потемнела, четко выведенные брови сдвинулись, он откинул волосы со лба и с нехорошей настойчивостью заговорил:

– Фабрикантом я не буду, я для этого дела не способен…

– Эдак-то вот Тихон говорит, – вставил отец, усмехаясь.

Не обратив внимания на его слова, сын начал объяснять, почему он не хочет быть фабрикантом и вообще хозяином какого-либо дела; говорил он долго, минут десять, и порою в словах его отец улавливал как будто нечто верное, даже приятно отвечавшее его смутным думам, но, в общем, он ясно видел, что сын говорит неразумно, по-детски.

– Постой, – сказал он, ткнув палкой в песок, около ноги сына. – Погоди, это не так. Это – чепуха. Нужна команда. Без команды народ жить не может. Без корысти никто не станет работать. Всегда говорится: «Какая мне корысть?» Все вертятся на это веретено. Гляди, сколько поговорок: «Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила барыша». Или: «И святой барыша ради молится». «Машина – вещь мертвая, а и она смазки просит».

Он говорил не волнуясь и, вспоминая подходящие пословицы, обильно смазывал жиром их мудрости речь свою. Ему нравилось, что он говорит спокойно, не затрудняясь в словах, легко находя их, и он был уверен, что беседа кончится хорошо. Сын молчал, пересыпая песок из горсти в горсть, отсеивал от него рыжие иглы хвои и сдувал их с ладони. Но вдруг он сказал, тоже спокойно:

– Все это не убеждает меня. Этой мудростью дальше нельзя жить.

Артамонов-старший приподнялся, опираясь на палку, сын не помог ему.

– Так. Значит, отец говорит неправду?

– Есть другая правда.

– Врешь. Другой – нет.

И, махнув палкой в сторону фабрики, отец сказал:

– Вон она, правда! Дедушка твой ее начал, я туда положил всю жизнь, а теперь – твоя очередь. Только и всего. А ты что? Мы – работали, а тебе – гулять? На чужом труде праведником жить хочешь? Не плохо придумал! История! Ты на историю плюнь. История – не девица, на ней не женишься. И – какая там, дура, история? К чему она? А я тебе лентяйничать не дам…

Почувствовав, что он стал говорить излишне сердито, Петр Артамонов попытался сгладить свои слова:

– Я – понимаю, тебе в Москве жить хочется; там веселее, вот и Алексей…

Илья поднял книгу, сдул с нее песчинки и сказал:

– Разрешите учиться.

– Не разрешаю! – вскрикнул отец, воткнув палку в песок. – Не проси.

Тогда Илья тоже встал и, глядя через плечо отца побелевшими глазами, сказал негромко:

– Ну, что ж, мне придется обойтись без разрешения.

– Не смеешь!

– Нельзя запретить человеку жить, как он хочет, – сказал Илья, тряхнув головою.

– Человеку? Ты – сын мой, а не человек. Какой ты человек? На тебе все – мое.

Это вырвалось как-то само собою, этого не надо было говорить. И, смягчив голос, отец сказал, качая головою укоризненно:

– Так-то платишь ты за мои заботы о тебе? Эх, дурень…

Он видел, что Илья покраснел и у него дрожат руки, сын хочет спрятать их в карманы брюк, а руки не находят карманов. И, боясь, что сын скажет что-то лишнее, даже непоправимое, он торопливо сам сказал:

– Ради тебя я человека убил… Может быть…

Артамонов прибавил – может быть – потому, что, сказав первые слова, тотчас понял: их тоже нельзя было говорить в такую минуту мальчишке, который явно не хочет понять его.

«Сейчас спросит: какого человека?» – подумал он и быстро шагнул вниз по сыпучему склону холма, а сын оглушительно сказал в затылок ему:

– Не одного убили вы, вон там целое кладбище убитых фабрикой.

Артамонов остановился, обернулся; Илья, протянув руку, указывал книгой на кресты в сером небе. Песок захрустел под ногами отца, Артамонов вспомнил, что за несколько минут пред этим он уже слышал что-то обидное о фабрике и кладбище. Ему хотелось скрыть свою обмолвку, нужно, чтоб сын забыл о ней, и, по-медвежьи, быстро идя на него, размахивая палкой, стремясь испугать, Артамонов-старший крикнул:

– Ты что сказал, подлец?

Илья отскочил за ствол дерева:

– Образумьтесь! Что вы?

Отец ударил палкой по стволу, она переломилась; бросив обломок ее к ногам сына так, что обломок косо, кверху зеленым шаром, воткнулся в песок, Петр Артамонов пригрозил:

– Нужники чистить заставлю!

И быстро пошел, покатился прочь, шатаясь, чувствуя, что разум его снует в словах горя и гнева, как челнок в запутанной основе.

«Выгоню. Нужда заставит – воротится. Тогда – нужники чистить. Да, не дури!» – отрывал он коротенькие мысли от быстро вертевшегося клубка их и в то же время смутно понимал, что вел себя не так, как следовало, пересолил, раздул обиду свою.

Выйдя на берег Оки, он устало сел на песчаном обрыве, вытер пот с лица и стал смотреть в реку. В маленькой, неглубокой заводи плавала стайка плотвы, точно стальные иглы прошивали воду. Потом, важно разводя плавниками, явился лещ, поплавал, повернулся на бок и, взглянув красненьким глазком вверх, в тусклое небо, пустил по воде светлым дымом текучие кольца.

Артамонов, погрозив лещу пальцем, вслух сказал:

– Я тебе устрою судьбу!

И – оглянулся, услыхав, что слова звучали фальшиво. Спокойное течение реки смывало гнев; тишина, серенькая и теплая, подсказывала мысли, полные тупого изумления. Самым изумительным было то, что вот сын, которого он любил, о ком двадцать лет непрерывно и тревожно думал, вдруг, в несколько минут, выскользнул из души, оставив в ней злую боль. Артамонов был уверен, что ежедневно, неутомимо все двадцать лет он думал только о сыне, жил надеждами на него, любовью к нему, ждал чего-то необыкновенного от Ильи.

«Как спичка, – вспыхнула, и – нет ее! Что же это?»

Серое небо чуть порозовело; в одном месте его явилось пятно посветлее, напоминая масленый лоск на заношенном сукне. Потом выглянула обломанная луна; стало свежо и сыро; туман легким дымом поплыл над рекой.

Артамонов пришел домой, когда жена, уже раздетая, положив левую ногу на круглое колено правой, морщась, стригла ногти. Искоса взглянув на мужа, она спросила:

– Ты куда это Илью послал?

– К черту, – ответил он, раздеваясь.

– Все сердишься ты, – вздохнула Наталья; муж промолчал, посапывая, возясь нарочито шумно. Дождь начал кропить стекла окон, влажный шепот поплыл по саду.

– Уж очень загордился Илья ученьем.

– У него мать – дура.

Мать втянула носом воздух и, перекрестясь, легла в постель, а Петр, раздеваясь, с наслаждением обижал ее:

– Что ты можешь? Ничего. Дети не боятся тебя. Чему ты учила их? Ты одно можешь: есть да спать. Да рожу мазать себе.

Жена сказала в подушку:

– А кто учиться отдавал их? Я говорила…

– Молчи!

Он тоже замолчал, прислушиваясь, как все сильнее падает дождь на листья черемухи, посаженной Никитой.

«Благую долю выбрал горбатый. Ни детей, ни дела. Пчелы. Я бы и пчел не стал разводить, пусть каждый, как хочет, сам себе мед добывает».

Повернувшись вверх грудью так осторожно, как будто она лежала на льду, Наталья дотронулась теплой щекою до плеча мужа.

– Поругался ты с Ильей?

Было стыдно рассказать о том, что произошло у него с сыном; он проворчал:

– С детями – не ругаются, их ругают.

– В город уехал он.

– Воротится. Даром нигде не кормят. Понюхает, как нужда пахнет, и воротится. Спи, не мешай мне.

Через минуту он сказал:

– Якову учиться больше не надо.

И еще через минуту:

– Послезавтра на ярмарку поеду. Слышишь?

– Слышу.

«Что же это такое? – соображал Артамонов, закрыв глаза, но видя перед собою лобастое лицо, вспоминая нестерпимо обидный блеск глаз Ильи. – Как работника, рассчитал отца, подлец! Как нищего оттолкнул…»

Поражала непонятная быстрота разрыва; как будто Илья уже давно решил оторваться. Но – что понудило его на этот поступок? И, вспоминая резкие, осуждающие слова Ильи, Артамонов думал:

«Мирошка, легавая собака, настроил его. А о том, что дела человеку вредны, это – Тихоновы мысли. Дурак, дурак! Кого слушал? А – учился! Чему же учился? Рабочих ему жалко, а отца не жалко. И бежит прочь, чтобы вырастить в сторонке свою праведность».

От этой мысли обида на Илью вспыхнула еще ярче.

«Нет, врешь, не увильнешь!»

Тут вспомнился Никита, отбежавший в сторону, в тихий угол.

«Все меня впрягают в работу, а сами бегут».

Но Артамонов тотчас же уличил себя: это – неправильно, вот Алексей не убежал, этот любит дело, как любил его отец. Этот – жаден, ненасытно жаден, и все у него ловко, просто. Он вспомнил, как однажды, после пьяной драки на фабрике, сказал брату:

– Портится народ.

– Заметно, – согласился Алексей.

– Злятся все отчего-то. Как будто все смотрят одной парой глаз…

Алексей и с этим согласился; усмехаясь, он сказал:

– И это верно. Иной раз я вспоминаю, что вот такими же глазами Тихон разглядывал отца, когда тот на твоей свадьбе с солдатами боролся. Потом сам стал бороться. Помнишь?

– Ну, что там Тихон? Это – убогий.

Тогда Алексей заговорил серьезно:

– Ты что-то часто говоришь об этом: портятся люди, портятся. Но ведь это дело не наше; это дело попов, учителей, ну – кого там? Лекарей разных, начальства. Это им наблюдать, чтобы народ не портился, это – их товар, а мы с тобой – покупатели. Все, брат, понемножку портится. Ты вот стареешь, и я тоже. Однако ведь ты не скажешь девке: не живи, девка, старухой будешь!

«Умен, бес, – подумал Артамонов-старший. – Простоумен».

И, слушая бойкую, украшенную какими-то новыми прибаутками речь брата, позавидовал его живости, снова вспомнил о Никите; горбуна отец наметил утешителем, а он запутался в глупом, бабьем деле, и – нет его.

Много передумал в эту дождливую ночь Артамонов-старший. Сквозь горечь его размышлений струйкой дыма пробивались еще какие-то другие, чужие мысли, их как будто нашептывал темный шумок дождя, и они мешали ему оправдать себя.

– А в чем я виноват? – спрашивал он кого-то и, хотя не находил ответа, почувствовал, что это вопрос не лишний. На рассвете он внезапно решил съездить в монастырь к брату; может быть, там, у человека, который живет в стороне от соблазнов и тревог, найдется что-нибудь утешающее и даже решительное.

Но, подъезжая на паре почтовых лошадей к монастырю, разбитый тряской по проселочной дороге, он думал:

«Это – просто, в уголке стоять; нет, ты побегай по улице! В погребе огурец не портится, а на солнце – живо гниет».

Он не видел брата уже четыре года; последнее свидание с Никитой было скучно, сухо: Петру показалось, что горбун смущен, недоволен его приездом; он ежился, сжимался, прячась, точно улитка в раковину; говорил кисленьким голосом не о Боге, не о себе и родных, а только о нуждах монастыря, о богомольцах и бедности народа; говорил нехотя, с явной натугой.

Когда Петр предложил ему денег, он сказал тихо и небрежно:

– Настоятелю дай, мне не надо.

Было видно, что все монахи смотрят на отца Никодима почтительно; а настоятель, огромный, костлявый, волосатый и глухой на одно ухо, был похож на лешего, одетого в рясу; глядя в лицо Петра жутким взглядом черных глаз, он сказал излишне громко:

– Отец Никодим – украшение бедной обители нашей.

Монастырь, спрятанный на невысоком пригорке, среди частокола бронзовых сосен, под густыми кронами их, встретил Артамонова будничным звоном жиденьких колоколов, они звали к вечерней службе. Привратник, прямой и длинный, как шест, с маленькой, ненужной, детской головкой, в скуфейке, выгоревшей, измятой, отворив ворота, пробормотал, заикаясь, захлебываясь:

– Д-до-б-бро…

И сразу, со свистом, выдохнул:

– П-пож-жаловать.

Сизо-синяя туча, покрыв половину неба, неподвижно висела над монастырем, от нее все кругом придавлено густой, сыровато душной скукой, медный крик колоколов был бессилен поколебать ее.

– Одному не поднять, – виновато сказал служка гостиницы, попробовав вытащить из кибитки ящик с подарками Никите, и стукнул по ящику маленьким, черным кулаком.

Пыльный и усталый, Петр медленно пошел в сад к белой келье брата, уютно спрятанной среди вишен и яблонь; шел и думал, что напрасно он приехал сюда, лучше бы ехать на ярмарку. Тряская лесная дорога, перепутанная корневищем, взболтала, смешала все горестные думы, заменив их нудной тоской, желанием отдыха, забытья.

«Кутнуть бы хорошенько».

Он увидел брата сидящим на скамье, в полукружии молодых лип, перед ним, точно на какой-то знакомой картинке, расположилось человек десять богомолов: чернобородый купец в парусиновом пальто, с ногой, обернутой тряпками и засунутой в резиновый ботик; толстый старик, похожий на скопца-менялу; длинноволосый парень в солдатской шинели, скуластый, с рыбьими глазами; столбом стоял, как вор пред судьей, дремовский пекарь Мурзин, пьяница и буян, и хрипло говорил:

– Правильно: Бог – далеко.

Чертя по утоптанной земле беленьким посошком, не глядя на людей, Никита поучал:

– И чем ниже человек, тем выше от него Бог, гонимый смрадом гниения нашего во грехах.

«Утешает», – подумал Артамонов-старший и мысленно усмехнулся.

– Бог – видит: бездельно веруем; а без дел вера – на что ему? Где наша помощь друг другу и где любовь? И о чем молим? Всё о мелких пустяках. Молиться надобно, а все-таки…

Он поднял глаза, с минуту молча смотрел на брата, пристально, снизу вверх. И медленно, как большую тяжесть, поднимал посох, как бы намереваясь ударить им кого-то. Горбун встал, бессильно опустил голову, осеняя людей крестом, но, вместо молитвы, сказал:

– Вот – братец приехал ко мне.

Безволосый старик, нехорошо округлив медные глаза, посмотрел на Петра и размашисто, с явной нарочитостью, перекрестился.

– Идите с богом, – прибавил Никита.

Люди пошли вразброд, как стадо с пастбища, старик подхватил под локоть купца с больною ногой, пекарь Мурзин взял его под другой локоть.

– Ну, здравствуй. Благослови.

Длинной рукою, окрыленной черным рукавом рясы, отец Никодим отвел протянутые к нему сложенные горстью руки брата и сказал тихо, без радости:

– Не ждал.

Махнув посохом в направлении кельи, он пошел впереди брата, шел толчками, разбрасывая кривые ноги, держа одну руку на груди, у сердца.

– Постарел ты, – смущенно заметил Петр.

– На то живем. Ноги болеть стали. Место наше сырое.

Казалось, что Никита стал еще более горбат; угол его спины и правое плечо приподнялись, согнули тело ближе к земле и, принизив его, сделали шире; монах был похож на паука, которому оторвали голову, и вот он слепо, криво ползет по дорожке, по хряскому щебню. В тесной, чистенькой келье отец Никодим стал побольше, но еще страшней; когда он снял клобук, матово, точно у покойника, блеснул его полуголый, как бы лишенный кожи, костяной череп; на висках, за ушами, на затылке повисли неровные пряди серых волос. Лицо у него было тоже костяное, цвета воска; всюду на костях лица не хватало мяса; выцветшие глаза не освещали его, взгляд их, казалось, был сосредоточен на кончике крупного, но дряблого носа, под носом беззвучно шевелились темные полоски иссохших губ, рот стал еще больше, разделял лицо глубокой впадиной, и особенно жутко неприятна была серая плесень волос на верхней губе.

Тихо, точно прислушиваясь к чему-то, и медленно, как бы с трудом вспоминая слова, монах говорил пухлолицему парню-келейнику, похожему на банщика:

– Самовар. Хлеба. Меду.

– Как тихо говоришь.

– Зубы выкрошились.

Монах сел к столу в деревянное, окрашенное белой краской кресло.

– Живете?

– Живем.

– Тихон жив?

– Жив. Что ему?

– Давно не был он у меня.

Замолчали. Никита, двигая рукою, шуршал рясой, этот тараканий шорох еще более сгущал скуку Петра.

– Я тебе гостинцев привез. Скажи, чтоб ящик притащили. Там вино есть. Разрешают у вас вино?

Брат, вздохнув, ответил:

– У нас – не строго. У нас – трудно. Даже и пьяницы завелись с той поры, как народ усердно стал посещать обитель. Пьют. Что делать? Дышит мир и отравляет. Монахи – тоже люди.

– Слышал я – к тебе много людей ходят?

– По неразумию это, – сказал монах. – Да, ходят. Кружатся. Праведности ищут, праведника. Указанья: как жить? Жили, жили, а – вот… Не умеем. Терпенья нет.

Чувствуя, что слова монаха тревожат его, Артамонов-старший проворчал:

– Баловство. Крепостное право терпели, а воли не терпят! Слабо взнузданы.

Никита промолчал.

– При господах – не шлялись, не бродяжили.

Горбун мельком взглянул на него и опустил глаза. Так, с трудом находя слова, прерывая беседу длительными паузами, они говорили до поры, пока келейник принес самовар, душистый липовый мед и теплый хлеб, от которого еще поднимался хмельной парок. Внимательно смотрели, как белобрысый келейник неуклюже возился на полу, вскрывая крышку ящика. Петр поставил на стол банку свежей икры, две бутылки.

– Портвейн, – прочитал Никита. – Это вино настоятель любит. Умный человек. Много понимает.

– А вот я – мало понимаю, – вызывающе признался Петр.

– Сколько надо – понимаешь и ты, а больше-то зачем? Больше нужного – понимать вредно.

Монах осторожно вздохнул. В его словах Петру послышалось что-то горькое. Ряса грязно и маслено лоснилась в сумраке, скупо освещенном огоньком лампады в углу и огнем дешевенькой, желтого стекла, лампы на столе. Приметив, с какой расчетливой жадностью брат высосал рюмку мадеры, Петр насмешливо подумал:

«Толк знает».

После каждой рюмки Никита, отщипнув сухими и очень белыми пальцами мякиш хлеба, макал его в мед и не торопясь жевал; тряслась его серая, точно выщипанная бороденка. Незаметно было, чтоб вино охмеляло монаха, но мутноватые глаза его посветлели, оставаясь все так же сосредоточены на кончике носа. Петр пил осторожно, не желая показаться брату пьяным, пил и думал:

«Про Наталью – не спрашивает. И прошлый раз не спросил. Стыдится. Ни о ком не спрашивает. Мирские. А он – праведник. Его – люди ищут».

Сердито шаркнув бородой по жилету, дернув себя за ухо, он сказал:

– Ловко ты укрылся тут. Хорошо.

– Раньше было хорошо, теперь – хуже, богомолов много. Приемы эти…

– Приемы? – Петр усмехнулся. – Как у зубного доктора.

– Хочу перевестись поглуше куда-нибудь, – сказал монах, бережно наливая вино в рюмки.

– Где спокойнее, – добавил Петр и снова усмехнулся, а монах высосал вино, облизал губы темненьким, тряпичным языком и заговорил, качнув костяною головой:

– Очень заметно растет число обеспокоенного народа. Прячутся, скрыться хотят от забот…

– Этого я не вижу, – возразил Петр, зная, что говорит неправду. – «Это ты спрятался», – хотелось ему сказать.

– А тревоги, тенью, за ними…

На языке Петра сами собою вспухали слова упреков; ему хотелось спорить, даже прикрикнуть на брата, и, думая о сыне, он сказал сердитым голосом:

– Человек сам тревог ищет, сам нужды хочет! Делай свое дело, не форси умом – проживешь спокойно!

Но брат, должно быть, не слышал его слов, оглушенный своими мыслями; он вдруг тряхнул угловатым телом, точно просыпаясь; ряса потекла с него черными струйками, кривя губы, он заговорил очень внятно и тоже как будто сердясь:

– Приходят, просят: научи! А – что я знаю, чему научу? Я человек не мудрый. Меня – настоятель выдумал. Сам я – ничего не знаю, как неправильно осужденный. Осудили: учи! А – за что осудили?

«Намекает, – сообразил Артамонов-старший. – Жаловаться хочет».

Он понимал, что у Никиты есть причины жаловаться на его судьбу, он и раньше, посещая его, ожидал этих жалоб. И, подергав себя за ухо, он внушительно предупредил брата:

– На судьбу многие жалуются, только это – ни к чему.

– Так; довольных – не заметно, – сказал горбун, прицеливаясь глазами в угол, на огонь лампады.

– А тебе еще покойник родитель наказывал: утешай! Будь утешителем.

Никита усмешливо растянул рот, собрал серую бородку свою в горсть и стер ею усмешку, продолжая сеять в сумрак слова, которые, толкая Петра, возбуждали в нем и любопытство и настороженное ожидание опасного.

– Они тут внушают мне и людям, будто я мудрый; это, конечно, ради выгоды обители, для приманки людей. А для меня – это должность трудная. Это, брат, строгое дело! Чем утешать-то? Терпите, говорю. А вижу: терпеть надоело всем. Надейтесь, говорю. А на что надеяться? Богом не утешаются. Тут ходит пекарь…

– Это – наш, Мурзин, пьяница он, – сказал Артамонов-старший, желая отвести, оттолкнуть что-то.

– Он уже мнит себя судьей Богу, для него уж Бог миру не хозяин. Теперь таких, дерзких, немало. Тут еще безбородый один – заметил ты? Это – злой человек, этот всему миру недруг. Приходят, пытают. Что им скажешь? Они затем приходят, чтобы смущать.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.