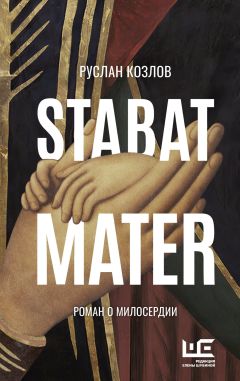

Текст книги "Stabat Mater"

Автор книги: Руслан Козлов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Я перевожу взгляд на Дину. В ее глазах все еще укор, но потом – сочувствие. И вдруг мелькает мысль: рассказать ей?.. Но нет! И так уже разболтала всему свету! И что из этого будет – неизвестно… К тому же мне неприятен разговор про мою стервозность. Что я могу сказать в ответ? Ничего. Только сокрушенно вздыхаю, понурив голову. Впрочем, и это – больше для вида… Чалма из полотенца сваливается с моей повинной головы. Щупаю волосы – почти высохли. Принимаюсь их расчесывать, взяв щетку с комода у кровати.

– Эх, – машет рукой Дина, – все равно ты какая-то непонятная… Слушай, а еще про Зорина…

– Что про Зорина? – настораживаюсь я.

– Не мое дело, что там у тебя с ним, но и он тоже странный, ей-богу!.. Ты в курсе, что он со священником живет?

– Как это?! – Я замираю со щеткой в волосах.

– Да вот так. Три дня назад, как раз перед тем, как ты в ординаторской без сознания свалилась, мне священник срочно понадобился. Сунулась в его комнатку возле церкви, а там – Зорин. Всклокоченный, полураздетый, какой-то весь разгоряченный, и главное – на коленях перед ним, перед священником. А тот еще сделал вид, что это исповедь у них. Ага! И кушетка там с подушкой… Я-то и не знала, что Зорин в клинике. «Семен Савелич, – говорю, – это вы?» – «Я, – говорит, – но – тсс – никому ни слова!..» Ох не зря про них болтают, про попов… Но наш-то казался такой… нормальный, а вот – на тебе!.. Да и Зорин вроде бы юбочник известный. Ч… их разберет, этих мужиков!

Пытаюсь представить Зорина с отцом Глебом и едва сдерживаю смешок.

Вижу, что Дина хочет еще что-то сказать, но мнется.

– Про Зорина интимных подробностей не знаю… Правда! – на всякий случай говорю я.

– Да нет, я не про то… Я тут твои фотки смотрела. – Дина показывает на книжную полку, где растыканы между стеклами фотографии: все больше веселые пляжные компании, моя прежняя полузабытая жизнь. – Этот красавчик, который везде с тобой, он кто?

– Да так, пажень один. – Я собираю волосы в хвост, резинку держу во рту. – Ижраильтянин иж Иерушалима.

– Ого! А ты с ним… – Дина деликатно замолкает.

– Пять лет.

Я тоже смотрю на фотографии. Тогда еще было принято их зачем-то распечатывать. Впрочем, что значит «тогда»? Всего пара лет прошла.

– А это вы где?

– Ох, – вздыхаю я, – везде. Ибица, Гоа, Занзибар, Фуэртевентура…

– Ух ты! Я и не слыхала… А он вообще кто был?

– Почему «был»? Он и теперь есть, я надеюсь… Немного художник, немного музыкант, немного философ… Никто, в общем… И я с ним была никем.

– А он, что ли, из наших, из уехавших?

– Да нет. Тамошний, коренной. По-русски, кстати, ни бум-бум.

– И на каком же вы?..

– На английском, – вздыхаю я.

– А сейчас?

Я пожимаю плечами.

– А расстались почему?

Я улыбаюсь – мне забавно видеть, как в Дине борются деликатность и любопытство. Но Дина толкует мою улыбку по-своему:

– В другого влюбилась?..

– Да нет… Наверное, мне слишком понравилось быть никем. Настолько, что я уже стала забывать, кто я.

Дина вздыхает. Мои туманные ответы ее не устраивают. Не так должны подруги рассказывать о своих бывших. А мы ведь теперь вроде как подруги… Но мне совсем не хочется вспоминать, как мы расстались с Дэвидом и каким жестким было мое возвращение в себя – как аварийная посадка самолета…

– А родители твои где? – Дина неохотно меняет тему.

– В Канаде. Отбыли на ПМЖ. А я не захотела. Для меня тогда весь мир был сплошным ПМЖ. А сейчас – тем более не хочу. Куда мне отсюда?..

«Динь-дон, динь-дон», – гремит из-под кровати так, что Дина отскакивает:

– Это что еще?..

– Ох, да это звонок беспроводной у меня под кроватью валяется… Кого еще принесло?

Я спускаю ноги из-под одеяла, но Дина придерживает меня за плечо:

– Лежи! Открою…

Слышно, как Дина возится с замком, а через пару секунд в комнату вплывает из коридора огромная – должно быть, метровая – ветка белой лилии с пятью или шестью раскрывшимися цветками. Еще не успевает показаться тот, кто ее несет, а комнату уже наполняет мощный запах – густой и сладкий, как сироп. Я узнаю знакомый серый в елочку рукав пальто, потом показывается намотанный в три ряда рыжий шарф с торчащей из него маленькой стриженой головой, вспыхивают солнечные блики в стеклах очков…

– Ванечка! – смеюсь я. – Ты становишься человеком-сюрпризом!

– Приятным, надеюсь? – Ваня останавливается на пороге, держа лилию перед собой как олимпийский факел. В левой руке у него пакет с мандаринами – три кило, не меньше!

Опережая Ваню, в комнату протискивается Дина, с удивлением разглядывает гостя:

– Ух ты, что за явление Христа народу?

– Не Христа и даже не архангела, – широко улыбается Ваня. – Но тоже с доброй вестью. – Он продолжает держать лилию на вытянутой руке. – Куда бы это?..

– Только на балкон! – зажимает нос Дина. – А то через пять минут мы все в коме будем!

– Дина Маратовна, познакомься, это Ваня – мой… Мой сердечный друг, – сама не знаю, почему так сказала.

Смущенно потупившись, Ваня ставит у двери пакет с мандаринами, сверху кладет лилию, исчезает в коридоре и вскоре появляется без пальто и ботинок, но по-прежнему в шарфе, да еще и с красным клоунским носом на резинке.

– Вань, – хохочу я, – да ты подготовился!

Дина поджимает губы, пытаясь сдержать улыбку, а сама косится на лилию:

– Если вы и правда хотите это химоружие в комнате оставить, то я пошла!

Ваня тычет пальцем в свой поролоновый нос.

– Сударыня, – гнусавит он. – Могу уступить вам этот противогаз.

В ответ Дина досадливо машет рукой.

Пока она одевается в коридоре, мы с Ваней смотрим друг на друга, продолжая улыбаться. Дина заглядывает в комнату. На ней красное пальто, красные сапоги и розовая вязаная шапка.

– Ну-ка, сердечный друг, платок мне подай, – обращается она к Ване. – Не хочу топтать, мыла я тут…

Ваня не сразу понимает, что речь идет о розовой шали, накинутой на лампу в дальнем углу. Он берет шаль и, развернув ее, подходит к Дине:

– Разрешите, сударыня…

Секунду Дина колеблется, но все же поворачивается спиной, и Ваня галантно, с полупоклоном, накидывает шаль ей на плечи.

– Мерси, сердечный друг, – уже не сдерживает улыбку Дина. И, уходя, бросает: – Ну, детсад!..

– Ваня, ты как мою квартиру нашел?

– Я на той неделе провожал тебя – не помнишь?

– Помню, что не до квартиры.

– Ну я со двора посмотрел, какое окно зажглось, и вычислил. – Ваня снимает клоунский нос и сует в карман. – А ваза есть?

– Вазы нет. Посмотри что-нибудь там, на кухне.

Он идет на кухню и через пару минут возвращается с бутылкой из-под шампанского, наполненной водой, ставит ее на подоконник и водружает в горлышко лилию. Солнце просвечивает белые лепестки, превращая их в матовое стекло. Сиропный дух в комнате становится все сильнее.

Ваня берет стул, ставит у моей кровати, садится. Разматывает свой огромный шарф, неловко пристраивает его на спинке стула позади себя… Какое-то время мы молчим. Ваня – смущенно, а я – внутренне забавляясь.

– Картина называется «Посещение больной», – наконец говорю я.

Ваня облегченно улыбается:

– Ага… Тогда, может, мандаринчик?

– Не-а. Есть идея получше. Там манной каши не осталось?

Ваня опять отправляется на кухню, гремит там крышками.

– Есть, – кричит он. – Много. И теплая еще.

– Тогда положи мне каши. И себе, если хочешь…

– Хочу! – радостно кричит Ваня. – Только руки помою…

Вижу, как он пересекает коридор и направляется в ванную.

– Эй, – кричу я, – ты там только не смотри ни на что, там все мои девичьи тайны разбросаны!

Мне приходит в голову, что неплохо бы одеться, но… Ладно уж – больная так больная… На мне белая футболка размера XL с овечьей мордой и надписью Camp Saint Lamb[18]18

Кемпинг «Святой Агнец» (англ.).

[Закрыть]. У меня таких футболок штук двадцать – последствия нашей с Дэвидом попытки раскрутить собственный кемпинг на Мертвом море. Теперь это – ночные рубашки, которых мне хватит до конца жизни.

…Вторая порция манной каши кажется еще вкуснее. Ваня тоже уплетает с жадностью, держа тарелку у самого лица.

– Нос надень обратно, – прошу я его.

– Зачем? – удивляется он, но все-таки надевает и продолжает наворачивать кашу.

Глядя на него, не могу удержаться от смеха. Хочу запечатлеть его в таком виде, тянусь за телефоном, лежащим на комоде, но сразу понимаю, что слишком смело высовываюсь из-под одеяла, и юркаю обратно. Деликатный Ваня делает вид, что ничего не увидел, сосредоточенно лопает кашу, почти уткнувшись носом в тарелку, и выглядит еще комичнее с пылающим лицом, красным, как его нос…

Господи, да что же за утро такое сегодня, сто лет у меня таких не было!..

– Ника, а почему ты так про меня сказала? – Ваня доскребывает кашу, все еще не поднимая на меня глаз.

– Что ты – мой сердечный друг?

– Угу…

Хочу как-нибудь отшутиться, но вдруг задумываюсь… Если бы я могла себе позволить много-много таких утр, как сегодня, то, возможно, и Ванечке – милому, трогательному Ванечке – нашлось бы место и в этих утрах, и вообще – в моей жизни. Но у меня другая жизнь, и так, как сейчас, может быть, вообще никогда больше не будет. Зачем же я так бессовестно дразню его? Зачем пичкаю надеждой – совсем как этой сладкой теплой кашей?..

Пока я молчу, Ваня со всех сторон облизывает ложку:

– Вкусней ничего не ел, умеешь ты кашу варить!

– Да, – задумчиво говорю я. – Что умею, то умею…

Ваня отставляет пустую тарелку.

– Помнишь, тогда в подвале ты позвала меня к себе, а я стоял, тупил как идиот… Ты сейчас тоже долго думаешь над моим вопросом и даже хмуришься. Хотя ничего такого я не спросил.

– Ванечка… Я ведь просто так это сказала, в шутку. Понимаешь, просто так, – с нажимом говорю я.

Ваня тоже задумывается, смотрит в сторону, на фотографии полуголых пляжников, и я пытаюсь угадать – узнает ли он меня среди них?

– А мне и просто так достаточно, – тихо говорит Ваня. – Думаешь, я не понимаю? Думаешь, не могу взглянуть на нас со стороны?.. Ничего ведь и не может быть, кроме просто так. Но мне и этого достаточно – просто видеть тебя, голос слышать… Ну хоть иногда…

– Ой, – с тревогой говорю я. – Как все серьезно уже! Я и не думала!

– Нет-нет-нет! – мотает головой Ваня. – Это раньше, до тебя, было серьезно, серьезней некуда, просто смерть как серьезно! А теперь все хорошо… Слушай, даже если сейчас все вдруг кончится, если ты прогонишь меня и мы больше не увидимся, все равно – теперь все хорошо. Ты ведь даже не понимаешь, что ты уже сделала для меня… В ту ночь, в подвале, когда ты взяла и так запросто мне все рассказала… Помнишь – я встал на колени, сам не знаю почему. Но, наверное, потому, что должен был благодарить… Тебя – за то, что ты мне рассказала. И того, кто тебе дал все это, – за то, что оно и для меня блеснуло в моей проклятой темноте. Ведь если такое бывает, если такое есть и я просто знаю, что оно есть, то уже не страшно…

Ваня говорит, говорит, а я хочу на каждом слове прервать его и даже руку протягиваю, чтобы зажать ему рот:

– Ваня, хватит! Замолчи!..

Этот разговор становится слишком серьезным теперь уже для меня. В нем то, что может сделать меня слабой. Ванины слова слишком торжественны, слишком пафосны. За ними уже маячит то, что я стараюсь не произносить даже мысленно: дар, чудо, миссия – все это до жути, до дрожи, до слабости пугает меня своей высотой… Да, вот самое верное сравнение для того, что я чувствую, – страх высоты. Я – канатоходец, идущий по тросу между небоскребами, и нельзя, нельзя мне думать об этой страшной высоте и о том, что будет, если сорвусь. А Ваня, и его священник, и Зорин – они просто зрители, глядящие снизу. Глядящие, как Ваня, – с восхищением. Или как Зорин – со шкурным интересом и с этим его мерзким профессиональным любопытством, которое для меня даже циничнее его желания нажиться на мне… И этот священник, для которого я, наверное, вроде плачущей иконы или какие там чудеса у них бывают… Но им-то, глазеющим снизу, ничего не грозит, разве что сердце чуть-чуть замрет. И мой страх им никогда не понять. Даже боль им легче представить, чем этот животный, безотчетный страх, которому я не должна поддаваться, не должна допускать мысли, что это вообще не в человеческих силах – справиться с такой высотой!..

– Ваня, замолчи! Ты не знаешь, о чем говоришь!

Мне приходится быть резкой. И Ваня, конечно, обидится, подумав, что его слова мне неприятны и не нужны. Но лучше так, чем продолжать этот опасный разговор.

Но Ваня смотрит без обиды, с печалью и сочувствием, и его голубые глаза за линзами очков кажутся огромными – будто это такой прибор, которым он старается заглянуть в меня.

– Ничего, – говорит он тихо. – Ничего. Все будет хорошо.

Я машу на него рукой и отворачиваюсь, чтобы спрятать слезы. И вдруг понимаю, что Ваня имеет право на эти слова… Хотя – почему?..

Он сидит передо мной – такой длинношеий, в толстых очках, с поролоновым носом на резинке, о котором он, видимо, забыл… Неожиданно для себя я протягиваю руку, кладу на его стриженый колючий затылок, наклоняю к себе и целую в губы. Он совсем не отвечает и даже поджимает губы, словно в испуге. И я тоже пугаюсь – зачем я так?.. Вот если он сейчас все-таки ответит, что мне делать? Промычать «не надо»? Оттолкнуть? Вот глупость-то!.. Но Ваня сидит как деревянный, только медленно-медленно выпрямляется, когда я отпускаю его затылок. Потом хочет поправить очки и натыкается на свой клоунский нос. Стаскивает его, разглядывает, будто видит впервые, и с печальной ухмылкой говорит:

– Ну да, смешно…

Я смотрю на лилию, почти достающую до верхнего края окна. Ее контур на фоне ярко-голубого неба дрожит и расплывается… Ох, пора заканчивать это странное утро, в которое я сама себя не узнаю.

– Ну вот что, мне нужно в хоспис, – твердо говорю я. – Хочешь – поедем вместе.

– Но как же, – растерянно вскакивает Ваня, – ты же болеешь!..

– Сегодня уже не болею, а нагло сачкую!.. Ну-ка, Ванечка, выйди на кухню, мне одеться надо.

Мы спускаемся по лестнице. Ваня тащит свой огромный пакет с мандаринами – я убедила его отвезти мандарины в хоспис, только оставила себе из вежливости пару штук.

– Слушай, – останавливается Ваня. – Я же тебе самое главное не сказал!.. – Он осекается. – Ну, в смысле… Я про новость, с которой шел к тебе. Наш Святейший Владыка поддержит хосписы! Он скоро приедет к нам, к отцу Глебу… Я знаю, что ты обо всем этом думаешь. Но Владыка – это фигура! К нему не смогут не прислушаться! – Ваня говорит с воодушевлением, размахивая пакетом с мандаринами.

Я молча пожимаю плечами. Но, пройдя еще один пролет, тоже останавливаюсь:

– Если они там, наверху, чего решат, никто их не остановит – ни Владыка, ни сам Господь Бог. Но что они будут делать с родителями, которым нечего терять и некого бояться?

…Мой драндулет заводится с пятого раза. В зеркала вижу облако сизого дыма, которое он при этом выпускает. В салоне – остатки ночного холода. Меня опять начинает знобить. Дурацкое ощущение – хочешь унять дрожь, а она еще сильнее. Ваня замечает, что меня трясет, предлагает не ехать. Но я уже решила. Машина потихоньку прогревается. Кручу печку на максимум. Замечаю между сиденьями красную перчатку – должно быть, Динину. Это Дина привезла меня домой три дня назад – сама я ехать не могла. Я и не знала, что у Дины есть права. Но она, оказывается, даже потаксовать в Москве успела.

Едва вырулив со двора, утыкаемся в пробку.

– А ты в хоспис – к священнику? – спрашиваю я, просто чтобы не молчать.

– Угу, – кивает Ваня. – Хочу показать ему, куда я продвинулся с переводом той рукописи… Знаешь, удивительно – как будто протягиваешь руку через две тысячи лет… Эти свитки писал человек по имени Кирион. И вот две тысячи лет назад его мучило то же, что мучает нас, – бессмысленность страданий детей. Представляешь, его семью и других христиан римляне приговорили к растерзанию львами. На потеху публике. Вместе с женщинами и детьми… – Ваня мрачно смотрит перед собой сквозь грязное лобовое стекло. – «Хлеба и зрелищ», на этом тогда их власть держалась, – продолжает он. – Хотя вроде бы странно. Ну хлеб – еще понятно, еда все-таки. А зрелища – это ведь что-то несерьезное. Но их любимые зрелища были сплошь кровавыми, на них подсаживали людей, как на наркотик. Строили громадные арены для массового озверения. Так что на самом деле их клич был «Хлеба и крови».

– А сейчас что, по-другому? – говорю я. – У нас в сестринской дежурке телик все время включен. Как ни взглянешь – мордобой и стрельба.

Ваня открывает рот, хочет что-то возразить, но я машу на него рукой – мне сейчас не до споров.

Маленькая парковка у ворот хосписа заставлена тремя грузовыми фургонами. Люди в оранжевых комбинезонах достают из них ящики, мешки, пластмассовые трубы, складывают на тележки или просто взваливают на спины и тащат вверх, к хоспису, – цепочка оранжевых муравьев. Их грузовикам не проехать по дорожке, петляющей сквозь ельник, потому что ее перерезала свежая канава. Через канаву брошен хлипкий мостик для пешеходов и легковушек. Даже скорая там сейчас проберется с трудом.

Паркуюсь в свободном уголке. Перед глазами роятся серые точки, кружится голова, слабость мешает двигаться – я будто вся обложена горячей ватой. На что я гожусь в таком состоянии!..

Ваня, который последние полчаса просидел молча и, кажется, даже ни разу не взглянул на меня, вдруг кладет руку на мою, легонько пожимает и сразу убирает. Рука у Вани холодная и даже в таком коротком прикосновении – нерешительная, извиняющаяся. Так и не сказав ни слова, Ваня вылезает из машины и, не дожидаясь меня, идет к хоспису следом за рыжими муравьями. Объемистый прозрачный пакет с мандаринами в его руке издали тоже выглядит как что-то строительное… Не могу отделаться от ощущения, что сегодня провинилась перед ним…

Мне нужно проскочить в клинику, не встретившись с главврачом. Наш Яков Романович – ярый блюститель инструкций и правил. Скорей всего, он в курсе, что я заболела. Три дня назад я эффектно вырубилась в ординаторской, завалив на себя столик с препаратами. О таких вещах главному докладывают. И конечно, он прицепится – отчего я не на карантине.

…На полпути к хоспису я вдруг останавливаюсь.

Я не хочу туда! Я хочу домой!

Никогда со мной такого не бывало! Что стряслось? Виновата эта непонятная болезнь? Или солнечное, дурашливое утро с Ваней? Или Динина каша? Или душный запах лилии? Или то, что я расплакалась сегодня два раза – сначала во сне, а потом и наяву, перед Ваней? Я и не помню, когда плакала до этого. Разве это нормально? Что я сделала с собой? Превратила себя в инструмент, в препарат. Два последних года, с тех пор как я научилась помогать, я твердила себе, что нашла себя, свою жизнь, свой смысл, даже счастье… Диким усилием заставляла себя входить в боксы, но там, как электричеством, заряжалась мольбой и надеждой в заплаканных глазах: «Ника! Пришла Ника! С Никой не больно!» Порой восхищалась собой – такой сильной, бесстрашной, самоотверженной. Одергивала себя, но в каком-то лихорадочном азарте решалась на то, на что нельзя решаться, подходила к таким обрывам, к которым нельзя подходить… А как же! Ника – укротительница боли! Ника – круче всех! Такая крутая, что у нее внутри шкафчика приклеена записка – кому сообщать и что делать, если Ника вдруг умрет. Нормально, да?..

Но вот всего несколько часов обычной человеческой жизни выбили меня, столкнули с рельсов, по которым я моталась от дома до хосписа, как автоматическая вагонетка. Я и не знала, не подозревала, что мои силы на исходе, и вот… Я не хочу туда!.. Мне плохо. Мне нужен больничный, выходной, карантин. Хочу домой. Хочу на теплый песок, в горячее море. Хочу в самолет, летящий куда-нибудь всю ночь. Хочу болтать с Диной, дурачиться с Ваней, думать о Дэвиде, хочу плакать целый час и чтобы кто-нибудь утешал, а я бы все плакала и плакала…

А тут еще эта сволочь. Грязный алкаш. Иуда… Бродит где-то по хоспису… Или, может, все еще дома бухает – вот бы хорошо!..

Нет, не хочу, не хочу, не могу туда!..

Мимо меня вверх по дорожке тянется цепочка оранжевых муравьев с новой партией мешков и коробок… Солнце стоит высоко, пригревает все сильнее. На небе – ни облачка.

Открываю сумку, чтобы достать сигареты. Но тут, на дорожке, стоять и курить не хочу. Прохожу еще немного вверх и поворачиваю к беседке.

Тропинка в ельнике совсем раскисла. Иду рядом с ней по хвое, между елок, чтобы не чавкать по грязи. Прямо передо мной с невероятной скоростью взлетает по стволу белка – как стремительная рыжая машинка, которую кто-то завел до отказа и пустил по елке. Я останавливаюсь, смотрю вверх, хочу разглядеть белку в ветвях. Но замечаю не ее, а длинный птичий клин в просветах между еловыми верхушками… Никогда не видела, как летят журавли… Говорят, они как-то курлычут в полете. Но эти молчат. Или слишком высоко, не слышно? А может, и не журавли – гуси какие-нибудь?..

В беседке кто-то стоит… Вот ч…, да это священник! В чем-то длинном, черном, высокий и прямой, как статуя, смотрит на город… Повернуться и уйти? Ну уж, еще чего! В конце концов, это мое место…

Услышав мои шаги по шуршащей траве, священник оборачивается. Меня удивляет его лицо. Но чем – сразу не могу понять. В прошлый раз он выглядел таким уверенным, спокойным, даже радостным. Сейчас в его глазах – печаль, тревога, в них уже нет той решительности, которую я заметила и запомнила… Священник без шапки, черные волосы собраны сзади в маленький старушечий пучок – немного странно… Такие же пучки были у танцоров фламенко, с которыми мы как-то раз ехали из Севильи в Кордову, а потом Дэвид полночи учился у них испанской чечетке и отвалил им за тот полупьяный урок идиотски огромную сумму…

– Веро… Ника… – Он сразу опускает взгляд.

Вообще-то не люблю, когда прячут глаза. Но у священника это как-то по-другому. И опять не могу объяснить – как. Он вроде не смотрит и в то же время… смотрит. Или вот-вот посмотрит. И взгляда его светло-серых глаз как будто все время ждешь.

– А я вот пришел сюда погреться… И помолился тут немного. В храме – такой разгром…

– Я что, помешала?..

Тьфу ты, что я несу! Помешала я ему, видите ли!..

– Нет-нет, что вы! Как раз наоборот… – Он по-прежнему смотрит в землю.

– В каком смысле «наоборот»? Слушайте, отец… отец Глеб, вы со мной поосторожнее, я ведь привыкла за язык хватать.

– Это я уже понял… Я в том смысле, что как раз молился… не сочтите за дерзость… молился о вас.

– Так… А кто вас просил?

– Никто. Узнал от Дины Маратовны, что вы болеете, и помолился о вашем здоровье.

Хочу как-нибудь помягче сказать, чтоб не лез не в свои дела, но его слова звучат так просто, без поповского превосходства. Будто он каждый день молится за всех на свете, и чего бы ему заодно не помолиться за меня… К тому же пререкаться нет сил. Снова чувствую озноб. Беру табурет и сажусь, опираясь о столб беседки, запахиваюсь в пальто.

– Как вы, Ника? Выздоровели?

– Вашими молитвами, – цежу я сквозь зубы, но, почувствовав, что отвечаю слишком зло, добавляю с кислой улыбкой: – Это такой вежливый ответ. Только он у меня вежливым не получился… В общем, спасибо, мне лучше.

В конце концов, ничего плохого он мне не сделал, этот отец Глеб…

– Да, – вздохнув, говорит он. – Сейчас если и услышишь такой ответ, то только с иронией… Хотя что может быть естественнее, чем просить для кого-то добра…

Священник опирается спиной о другой столб беседки, стоит напротив меня. Между нами метра три, но у меня такое чувство, что он стоит ближе, чем мне бы хотелось. Он поворачивает голову, смотрит на город, шумящий, ползущий, снующий вдали, за покатым склоном холма.

Я вообще-то не считаю всех священников дремучими мракобесами. Скорее подозреваю в них лукавых жрецов, торгующих тем, чем торговать нельзя, – иллюзией защиты, туманными надеждами на помощь потусторонних сил, первобытными обрядами для задабривания этих сил. Разве не бесчестно делать из этого профессию! Да что там профессию – огромную, алчную организацию, опутавшую весь мир!.. Но странно – когда вижу отца Глеба в палатах и коридорах, чувствую непонятное облегчение, как будто его высокая фигура в черной рубахе до пят – это стержень, на котором держится что-то важное. Однажды наблюдала, как он говорит с родителями, – смотрела издалека, но по длинному тоннелю-коридору первого этажа звук разносится, как по переговорной трубе. Честно говоря, даже позавидовала его умению находить верный тон – настолько искренний и убедительный, что родители сразу просветлели, подняли головы и слушали его как завороженные… Но, боже, какую околесицу он нес этим своим обволакивающим тоном – про каких-то небесных целителей, про какие-то акафисты и помазанья… Прямо хотелось подойти и сказать: а давайте еще бабку вызовем по объявлению, чтобы пришла да пошептала!.. Нет, не могу понять – у них же, у священников, высшее образование, даже вроде академическое. И зачем оно? Чтобы вызубрить и исполнять эти обряды – дикие и нелепые на фоне сегодняшней жизни?.. Ну ладно, а что будет, когда родители увидят, что не помогли помазанья и акафисты? Решат, что мало акафистов прочитали? Или подумают, что небесным целителям просто нет до них дела?.. Ох, отец Глеб, отец Глеб, как же можно так рисковать, да еще – такими вещами!..

– В моем доме пожар, – вдруг спокойно говорит священник.

Я удивленно таращусь на него. Изображает ясновидящего? Или это какая-то цитата, иносказание?

Он понимает, что его слова прозвучали странно, и, взглянув на меня, говорит:

– Нет, правда. Отсюда видно мой дом. Во-он тот, длинный, желтый. – Он протягивает руку: – Видите, поднимается дым? Это где-то в первом подъезде, а мой подъезд – с другого края… Дом у нас какой-то несчастный, за год – третий пожар…

– А если помолиться, святой водички полить? – не могу удержаться я.

Священник улыбается и уже не прячет глаз. Похоже, мои колкости его забавляют.

– Я так понимаю, это вы заранее защищаетесь от моей религиозной агитации?

– А вы все-таки собираетесь ее вести?

– Вообще-то не собирался, но вы меня раззадориваете.

Теперь мы оба улыбаемся.

– Вы, конечно, не знаете, но у нас есть секретный приказ церковного начальства. – Священник едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. – Встретишь атеиста – обрати его. Кто обратит больше всех, того – на Доску почета.

– И как называется? Пингвин месяца?..

Мы оба смеемся.

– Пожарные приехали, – говорю я, кивая в сторону дымного столбика над домом отца Глеба.

– Вот и слава Богу. – Он смотрит, как к его дому ползут две красные машинки. Потом переводит взгляд на меня и вдруг говорит: – Спасибо вам, Ника. Мне сейчас как раз не хватало такого вот легкого разговора… По-моему, вы зарываете свой талант психолога!

Я внимательно смотрю на него, но не улавливаю никакой иронии – он говорит просто и искренне.

– Уж не знаю, сколько вы своих талантов зарыли, – отвечаю я. – И как вас такого занесло в священники?..

– Ой-ой, есть вопросы к каждому слову, – опять улыбается отец Глеб. – Во-первых, какого «такого»? А во-вторых…

– Во-вторых, «занесло» – это грубо? – подхватываю я.

– Ну… И правда грубовато. Но, знаете, вообще-то довольно точно. Я стал священником помимо своей воли.

– Это как? Вас заставили?

– Нет, просто таким родился. Как рождаются мальчиком или девочкой.

– Вы родились священником? – хмыкаю я.

– В общем, да. Наверное, это кажется странным, но по-другому объяснить не могу… Дети – они ведь мечтатели. Ребенок без мечты – это что-то ненормальное. А я с детства мечтал о чуде – увидеть, почувствовать, оказаться внутри какого-нибудь чуда. Стоит только отдернуть кусок старого холста, как в «Золотом ключике», и там – дверь… И однажды узнал, что такая дверь в чудеса есть на самом деле. Все христианство основано на чуде, которое случилось две тысячи лет назад… Впрочем… Все, что я могу рассказать о себе, покажется вам религиозной агитацией.

Я пожимаю плечами:

– Верить не верить – личное дело каждого. Но вы сами стали… сказочником.

– Сказочником?.. – Священник внимательно смотрит на меня. – Ника, уж вам-то хорошо известно, что эта дверь существует. И что мир за ней так же реален… нет, намного реальнее, чем наш.

Я протестующе поднимаю руку:

– Это другое!

– Да почему же «другое»?! – горячо восклицает священник. Он делает шаг в мою сторону, но останавливается и начинает говорить мягче, спокойнее: – Почему «другое»? Вот здесь, в этой беседке, три дня назад вы сказали, что ваша способность облегчать боль кем-то вам дана и так же может быть отнята… Но кто он, этот кто-то, имеющий такую власть, способный так вторгаться в нашу жизнь?

Я набираю воздуха, чтобы велеть ему замолчать. Мне уже хватило утреннего разговора с Ваней. Но что-то меня удерживает. От вопроса, который задал отец Глеб, я долго отмахивалась, боялась его. И шла над своей бездной в одиночестве, да еще и с завязанными глазами, не думая, по чьей воле это происходит, не пытаясь даже понять – что это за воля, добрая она или злая. И я твердо сказала себе: моя способность помогать – это реальность, только реальность и ничего больше. Да, необычная, да, уникальная, но – реальность, принадлежащая этому миру и никакому другому… И все равно вопрос о чудесном, нездешнем ее происхождении мучил меня… Однако церковь была последним местом, где я стала бы искать ответ.

А сейчас мне трудно собраться с мыслями, чтобы ответить священнику. Опять мне становится жарко, опять прошибает пот. Распахиваю пальто, роюсь в сумке, ищу салфетки, но салфеток нет, вытираю лоб рукой. Догадавшись, что мне нужно, отец Глеб протягивает носовой платок – белый, чистый, аккуратно сложенный. Уж не помню, когда видела настоящий носовой платок! Вытираю лицо и шею под воротником свитера. Замечаю, что отец Глеб при этом деликатно отворачивается, будто я делаю что-то такое, интимное. Машинально возвращаю ему платок, но, уже протянув руку, понимаю, что это как-то странно, платок теперь – влажный, мятый. Однако отец Глеб берет платок как ни в чем не бывало, сует в карман своей безрукавки. Его сдержанность нравится мне, хотя порой кажется наигранной – настолько она не вяжется с его яркой, почти актерской внешностью.

Вдруг совсем не к месту вспоминаю, что Дина сказала про отца Глеба и Зорина, и не могу сдержать улыбку.

– Вы, кажется, улыбаетесь чему-то хорошему, – говорит священник.

– Да так, глупости, – отмахиваюсь я. – Не имеет отношения… А то, что вы сказали про дверь и про того, кто за ней… Дайте мне над этим подумать.

– Вот это да! – лукаво говорит отец Глеб. – Уже вижу себя на Доске почета…

– Ну-ну, не задавайтесь, – качаю я головой. – Со мной не так все просто!

– Да уж, – вздыхает отец Глеб. – Ника, извините за профессиональный вопрос, вы крещеная?

– Да, крещеная, – киваю я. – В полгода заболела чем-то непонятным. Родители таскали по врачам, а когда стало совсем худо, бросились в церковь. В холодной церкви меня простудили, дошло до воспаления легких. Уже совсем со мной попрощались, но через пару недель я выздоровела – и от пневмонии, и от той непонятной болезни… Такая история.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?