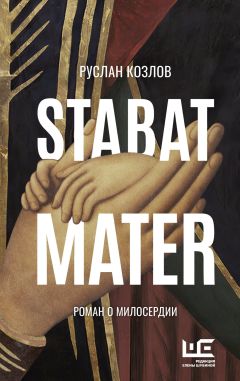

Текст книги "Stabat Mater"

Автор книги: Руслан Козлов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

7 апреля. Благовещение

Вероника

Проклятый бутерброд! Как же я про него забыла! Нельзя ведь было с полным желудком!.. Уф, сейчас вырвет!

– Таз подай, быстро!..

Зорин стоит передо мной на карачках, пялится тупо.

– Таз давай!

Наконец врубается, хватает со столика кювету, подносит мне к лицу. Я выдираю кювету из его рук. От желудка подкатывают несколько сильных спазмов… Ненавижу!.. Но бутерброд, похоже, засел во мне намертво… Наконец перевожу дух и только теперь соображаю, что, наверное, была с Алешей слишком мало… Но часов у меня нет. Придется спрашивать этого.

– Сколько прошло?

– Двадцать семь минут.

Из меня выскакивает ругательство. Сама виновата, надо всегда быть готовой!

Смотрю на Алешу. Он спит. Рука безвольно свесилась с кровати. Не хочу его трогать и поправлять руку: вдруг разбужу – и вернется приступ! Но Алеша спит спокойно и даже чему-то улыбается. Может быть, видит ангела, о котором он мне рассказывал, – ангела, избавляющего от боли. Другие дети представляют саму боль живым существом. Мы учим их общаться с болью, договариваться, даже дружить с ней, раз уж победить ее невозможно. Хотя, конечно, трудно представить друга, который приходит тебя мучить. Но я не раз убеждалась: если ненавидеть боль, враждовать с ней, будет еще хуже. На метод общения с болью я наткнулась в западных исследованиях по психосоматике, и вместе с Диной мы стали учить детей по этой странноватой методике. Но Дина не подозревает, что для меня одушевление боли не психологический прием, а самая что ни на есть реальность. Я лично знакома с ней – с живой, страдающей болью – с тех самых пор, как пережила свое первое подключение.

Два года назад, когда Дэвиду надоело шляться по пляжам, его потянуло в какую-нибудь «русскую глушь», и мы оказались на Алтае, на Телецком озере. Дэвид облюбовал утес неподалеку от кемпинга. Оттуда открывался вид на залив в скалистой чаше. Погода стояла невероятно тихая, небо в озере было ярче и глубже, чем небо над ним, а скалы и их отражения, не тронутые ни малейшей рябью, казались сломанными посередине и какими-то растерянными, не понимающими, куда им тянуться – вверх к облакам или вниз к облакам… Дэвид часами смотрел на озеро, стоя у кедрового ствола на самом краю обрыва, и завороженно твердил: «Мадхим, мадхим, итс имэйзинг!» Он так и не притронулся к этюднику, признав бессмысленной любую попытку передать эту красоту. Щелкнул несколько раз своим «Никоном», но и его отложил. И все не уходил с утеса, не мог оторваться…

На третий день мы сделали вылазку к водопаду со странным названием Сорок грехов. Пару часов плыли по озеру на байдарке, с трудом нашли укромную бухту – маленький залив меж высоких утесов, где кроме нас не оказалось ни души. Небольшой водопад, который прятался там, выглядел приветливо и жизнерадостно. Он вырывался из расщелины, прыгал по каменным ступеням и короткой речушкой стекал в озеро. Солнце выглядывало из-за скал, расцвечивало водяную пыль маленькими трогательными радугами, ловило валуны золотой сетью отраженных бликов.

Дэвид стонал от восторга и, разумеется, немедленно вспомнил про «ласот ахава». Да чтобы прямо под водопадом… За все годы, пока мы были вместе, я ни разу не слышала от него никаких «факов», никаких «мэйкинг лавов», и мне нравилось, что он называл близость только так – на своем древнем, изначально чувственном языке… Никакой «ахавы» под водопадом у нас не вышло: вода оказалась обезоруживающе ледяной и лупила по коже, как град. Зато мы хохотали, брызгались и голышом скакали по камням, как дети, хотя Дэвид орал, что никакие мы не дети, а нимфа и сатир, и, в конце концов, мы занялись любовью – стоя, привалившись к теплому валуну, громадному, как динозавр, и я, не замечая, ободрала коленки о его шершавый бок…

Мы провели там целый день. Пили вино, ели сладкий белый сыр и занимались любовью еще, и Дэвид твердил, что теперь этот водопад придется переименовать в Сорок четыре греха, а я в ответ смеялась и говорила, что он приписывает себе лишнее, как настоящий еврейский бухгалтер… Это место держало нас как магнит, и, когда мы собрались в обратный путь, уже стемнело. Но в небе, в самом зените, проявилась из белесого дневного пятна и разгорелась такая луна, что от нее, как от солнца, заиграли отблески на прибрежных камнях. Дэвид предлагал остаться у водопада на ночь, но не было ни спальников, ни одеял, ни теплых курток, а после заката похолодало неожиданно и резко – сразу до серебряного пара от дыхания, и я отговорила Дэвида от безумной затеи.

Напоследок Дэвид захотел снять ночной залив на свой «Никон», радуясь, что наконец нашлась достойная задача для его новейшей дорогущей камеры. Зрелище и правда было фантастическое – лунный свет и туман, поплывший над зеркальной водой, затеяли колдовскую игру, то открывая, то пряча отраженные силуэты скал и деревьев, и даже водопад, казалось, притих, не смея мешать черно-серебристой магии.

Повесив камеру на шею и взяв штатив, Дэвид стал взбираться по камням, чтобы найти точку повыше и захватить в кадр весь залив. Он сорвался, когда слишком приблизился к водопаду, не сообразив, что камни там скользкие, покрытые незаметной сейчас бурой слизью. Штатив в левой руке помешал ему сгруппироваться, и он полетел чуть не кубарем – по черной лестнице, к подножию наших Сорока с чем-то грехов.

В горячке он сразу попытался встать, но тут же рухнул – молча, без стона. Я бросилась к нему, крича, чтобы не двигался, и, когда подбежала и упала возле него на колени, он лежал неподвижно, таращился вверх. Я понимала, что он прислушивается к себе – пытается понять, где болит и насколько сильно. Я стала осматривать его, говорить с ним. Он отвечал связно, сознание не было спутано – уже хорошо. Луна светила ярко, но я все же сбегала к рюкзаку, взяла телефон и стала подсвечивать им. У Дэвида был рассечен лоб над бровью, кровь залила висок и щеку. Я плеснула водой из бутылки, увидела, что рана длинная, но неглубокая и череп, скорее всего, цел. Других ран на голове не нашла. Расстегнула на нем рубашку, осмотрела грудь, ребра, живот, ощупала руки. Открытых ран не было и переломов на руках вроде бы тоже. Попросила согнуть ноги. И тут Дэвид сказал:

– Нога…

Я посмотрела. Из его правой ноги сквозь разорванную штанину ниже колена торчали две сломанные кости. В лунном свете они казались ярко-белыми, а их внутренние полости, хорошо видные на сломах, выглядели как черные дырки, будто кости были пустыми. Я сразу поняла, что это малая и большая берцовые.

– Нога! – повторил Дэвид.

– Да, – сказала я. – Открытый перелом.

И тогда он сделал одну из тех вещей, которые врезались мне в память, наверное, навсегда. Собственно, из таких вещей и состоит для меня мой Дэвид. Он положил руку мне на шею, притянул к себе и, близко-близко глядя в глаза, сказал проникновенным, трагическим голосом:

– Дорогая, ради всего святого, не бросай меня здесь!

Он лучше меня знал, что делать, – надо всего лишь превратить беду в приключение, в игру, в душещипательную сценку из «рескью муви»! Господи! Всю жизнь он во что-то играл – то в любовь и ревность на разрыв аорты, то в непризнанного гения, то в гуру гедонизма, то в печального изгоя без родины и веры – и старался вовлечь меня во все это, сделать партнершей и в каком-то смысле собутыльницей, ибо он упивался своими ролями, пока они не превращались в тяжелые, ломающие нас обоих запои – тем более страшные, что в них не было ни спиртного, ни наркотиков, но при этом – настоящее, беспощадное саморазрушение. И вот у водопада Сорок грехов он умоляюще смотрел мне в глаза и держал драматическую паузу, но через пару секунд подмигнул и фыркнул от смеха… А я не смогла поддержать его новую игру. Я была перепугана до смерти и в ответ на его сдавленное фырканье сказала:

– Кретин!

И тогда – я готова в этом поклясться, ведь лицо Дэвида было прямо передо мной в ярком лунном свете и я могла прочесть в его глазах все – тогда он посмотрел на меня с горьким разочарованием: эх ты, зачем ты портишь такой момент, такой случай, выпадающий раз в жизни, такую возможность для нас по-настоящему быть вместе, ты просто жалкая трусиха, не умеющая жить, – вот что говорил его взгляд, который глубоко впечатался в мою память и который я смогла до конца понять только много дней спустя.

А тогда мне было не до глупостей. Разыскав нож, я разрезала мокрую от крови штанину вверх и вниз от торчащих костей, со страхом ожидая, что увижу в ране пульсирующий фонтанчик крови. Но, слава Богу, похоже, крупные сосуды были целы. Все равно какое-то время я колебалась – накладывать ли жгут. Решила не накладывать. Никакой аптечки мы с собой, конечно же, не взяли. Я сняла с себя рубашку, отрезала рукава и полоску ткани со спины, вытащила ремень у Дэвида из штанов. Потом медленно выпрямила сломанную ногу, насколько это было возможно. На Дэвида не смотрела. Но в какой-то момент услышала непонятный стук. Оказалось, это Дэвид, схватив попавшийся под руку камень, колотил им по другим камням. Его голова была запрокинута – я видела только задравшийся подбородок и дергающийся кадык. Я обернула оторванным рукавом его ногу, стараясь прикрыть рану. Сломанные кости так и не ушли внутрь, уткнулись в кожу над верхним краем раны – сократившиеся мышцы сделали ногу короче, и кости теперь не могли сойтись. Я нашла у водопада штатив и, раздвинув его, соорудила шину, привязала ее к ноге Дэвида вторым рукавом и ремнем. Последней полоской ткани перевязала ему голову…

В байдарку мы пытались усесться полчаса, не меньше. Оказалось, со штативом, привязанным к ноге, это невозможно, и мне пришлось снять его. Вися на мне, Дэвид втискивался в передний кокпит, и тогда я услышала его крик – в первый раз за эту бесконечную ночь… У берега было мелко, метров десять я волокла байдарку по камням, молясь, чтобы днище уцелело.

Первые несколько минут мы гребли вдвоем. Я никак не могла подстроиться под неровные, дерганые гребки Дэвида. Но он вскоре перестал грести и, положив весло поперек, согнулся и затих, будто задремал. Меня это немного успокоило…

И тут я ошиблась: вместо того чтобы грести до кемпинга вдоль берега, я решила сократить путь и пересечь узкое озеро. Через минуту мы оказались в густом тумане, и я еще зачем-то упрямо гребла вперед, надеясь, что вот-вот покажется противоположный берег. Его не было. А когда я хотела достать из рюкзака телефон и включить компас, выяснилось, что телефона нет – я оставила его у водопада. Телефон Дэвида, который я отыскала в рюкзаке, был мертв.

Туман неподвижно стоял вокруг серебряной стеной. Казалось, его можно потрогать и даже оттолкнуться от него. Я смотрела вверх, надеясь разглядеть звезды. Но даже луна не угадывалась там, вверху, за ровно и холодно светящимся матовым сводом. Да я бы все равно не смогла сориентироваться по звездам, разве что увидела бы Большую Медведицу и по ней угадала направление на Полярную звезду.

Я решила грести и грести вперед, понимая, что в тумане, без ориентиров, все равно буду забирать вправо из-за более сильных правых гребков. Несколько раз Дэвид, встрепенувшись, тоже принимался грести, но сразу бросал. За все время он ни разу не пытался оглянуться, не говорил со мной. В конце концов не выдержала я:

– Дэйв, ну как ты?..

Он не ответил и вдруг со злым стоном зашвырнул весло в озеро. Я сделала несколько гребков туда, куда улетело весло, и, выловив его, пристроила поперек байдарки позади себя. Больше я Дэвида ни о чем не спрашивала…

Озеро стало морем без берегов, океаном – безмолвным, равнодушным, покрывшим всю Землю, поглотившим континенты, как при Всемирном потопе.

Скоро я перестала грести. Просто сидела и тряслась крупной, прерывистой дрожью. На мне была только рубашка с оторванными рукавами. Но все равно меня больше трясло не от холода, а от страха и отчаяния.

Минут пять я орала в туман:

– Помогите!.. Помогите!.. Ааа!..

Из тумана не возвращалось ни звука. Даже эха не было.

А потом стал кричать Дэвид.

Сначала он тоже кричал «хелп ми, хелп ми». Но «ми-и» становилось все длиннее и в конце концов превратилось в протяжный вой, затихающий на хрипе и начинающийся вновь. Не прекращая кричать, он колотил руками по корпусу байдарки, будто хотел разбить его, добраться до своей сломанной ноги и что-нибудь с ней сделать… Что я могла?.. Я вылезла из своего кокпита, встала на колени позади Дэвида и уткнулась головой в его спину. Он перестал кричать, а я почувствовала лбом, что его тоже бьет дрожь, и она как будто соединилась с моей дрожью, вступила в странный резонанс с моим телом, и что-то начало происходить со мной. Сначала исчезла паника, перестали метаться мысли: что делать, куда грести, как разглядеть берег? Я перестала терзать себя за то, что полезла в туман. Я даже перестала бояться, что Дэвид вот-вот потеряет сознание и умрет от болевого шока или истечет кровью… Во мне не осталось ничего, кроме невыносимо острой жалости. Даже наша общая дрожь превратилась в жалость… Чем она могла помочь, эта дурацкая, бессильная, одинокая жалость, что она могла исправить?.. Но ее уже было не остановить, она заполняла меня всю и превращала в какое-то новое существо – без кожи, без плоти, без воли – в медузу, не способную защититься никак и ни от чего. На мгновение меня пронзил новый страх, но сразу же он сменился… Чем? До сих пор не знаю, как сказать… Любопытством – для чего я такой стала? Надеждой – а что, если это мое новое естество способно как-то помочь Дэвиду? Еще изумлением – оказывается, я себя совсем не знала! И в этом своем новом состоянии я как будто стала осматриваться… Нет, скорее мысленно ощупывать новый мир, открывшийся мне. И сразу почувствовала рядом боль Дэвида. И поняла, что она просится из него куда-нибудь… В детстве я видела шаровую молнию. Она вылетела на лесную поляну, по которой мы шли с мамой, – яркая, круглая, похожая на оторвавшийся свет автомобильной фары. Быстро-быстро выскочила из леса и остановилась, будто заметила нас. Мама схватила меня за плечо, сказала: «Не двигайся». Я смотрела на молнию, слушала, как она пощелкивает, и мне показалось, что эта горящая живая тварь ищет место, куда бы ей залезть и спрятаться, как будто ей самой страшно в незнакомом и чужеродном для нее мире. Наверное, наши с мамой тела не показались ей подходящим убежищем, и она, словно в обратной съемке, тем же путем метнулась назад, в лес, освещая траву под собой и березовые стволы вокруг, и беззвучно пропала в чаще… И вот боль Дэвида точно так же искала, куда ей деться, куда перескочить из его тела, которое так сильно не хотело ее и так жаждало от нее избавиться. Я не видела ее, не слышала, не осязала, но все равно как-то чувствовала и понимала ее. Как будто боль обладала сознанием, и сама страдала от того, что ей приходится мучить Дэвида, и даже сокрушалась, что все так несправедливо устроено, что все ненавидят ее, не понимают, проклинают и боятся. Теперь я прониклась жалостью не только к Дэвиду, но и к его боли. И чтобы помочь Дэвиду, мне нужно было помочь ей, то есть согласиться впустить ее в себя – в мое новое, размякшее, беззащитное тело.

Я плакала от нестерпимой жалости и в то же время переполнялась безграничной благодарностью за мое преображение. Теперь я не только хотела, я могла помочь! Могла изменить неуклонный ход вещей, отвратить неотвратимое, умилостивить беспощадное, спасти обреченное… Ох, если б я знала, что меня ждет!.. Остановило бы это меня? Не знаю. Мне и сейчас трудно решить – не слишком ли чрезмерной бывает расплата за этот краткий миг ликования? Но каждый раз память о том, какую боль мне приходится терпеть, притупляется, почти стирается, едва я возвращаюсь оттуда. Кто придумал для меня эту великую милость, без которой я бы не нашла сил отдавать себя боли снова и снова? Не знаю. Как не знаю, по чьему произволению я вообще научилась этому… Но иногда… Иногда мне кажется, что это она и научила меня – сама боль.

И вот, обливаясь слезами, стоя на коленях за спиной Дэвида, я обняла его за плечи, прижалась щекой к его дрожащему, горячему телу, успела подумать, что у него, должно быть, начался жар, и окончательно раскрыла себя для его боли, позвала ее, поманила, наивно думая, что вот теперь у меня есть власть над ней.

В следующий миг мне в горло всадили клубок колючей проволоки, и стали проталкивать все глубже, и начали ворочать, вращать его внутри – под ребрами, в животе, раскручивая все яростнее, и потом пустили по проволоке бешеной силы электричество, пульсирующими конвульсиями рвущее мое нутро, а потом оказалось, что все это – лишь подготовка к тому, чтобы залить в меня кипящий свинец… Теперь я понимаю, что могла запросто умереть тогда – слишком безоглядно бросилась помогать Дэвиду, слишком рискованно забыла себя в неистовой жалости к нему. Тогда я еще не знала, как важно не терять спасительный инстинкт самосохранения, держать связь с реальностью, не удаляясь от нее безвозвратно, стараясь по возможности трезво понимать – сколько можно выдержать еще… Я не осознавала смертельной опасности впускать в себя боль, не умея отключаться, не умея выталкивать ее из себя, не зная, что она никогда не пожалеет меня и не уйдет сама. Не потому, что она так жестока, а потому, что такова ее природа – жить в страдающей плоти и особенно любить плоть, готовую страдать по доброй воле.

В ничтожно малые мгновения между нарастающими, накрывающими волнами пытки метались мысли, что вот я умираю, что снова я ошиблась – сама умру и Дэвида не спасу, и все так глупо и напрасно. А когда кипящий свинец стал медленно, невыносимо – нерв за нервом, сосуд за сосудом, полость за полостью – заполнять и выжигать меня всю, вдруг появилась вода и залила боль с шипением, бульканьем и хрипом – это я упала с байдарки в озеро и точно бы захлебнулась, если бы не рука Дэвида, схватившая меня за шиворот и державшая, пока я барахталась и отхаркивала воду, а потом тащившая меня, пока я не закинула ногу в свой кокпит и не влезла в байдарку.

Туман над озером был розовым от всходившего солнца, он на глазах редел, истончался, будто кто-то слой за слоем снимал кисею, как снимают с невест покрывала на еврейских свадьбах.

– Ты уснула в странной позе. Но я не хотел тебя будить. Знаешь, ты меня обняла, и сразу стало легче. Я сейчас вообще ногу не чувствую. Наверное, это плохо, да? – Дэвид говорил торопливо, лихорадочно. От его желания поиграть в приключение не осталось и следа. – Потом я тоже заснул, очень крепко. Ты свалилась, а я не услышал, не понял. Но меня будто что-то встряхнуло. О Господи! Что было бы, если б я не проснулся!..

– Т-т-там! С-с-смотри! – Меня колотило так, что зубы прикусывали язык.

В тридцати метрах от нас темнел крутой лесистый берег. И между отвесными утесами, в глубине маленькой бухты струился серебряной бахромой, просыпался и радовался новому утру водопад Сорок грехов.

Потом начались чудеса… Или продолжились? Или это были уже другие чудеса – иного рода?.. Через час мы доплыли до кемпинга. Причем Дэвид греб сильно, отчаянно, так, что я едва поспевала за его темпом. Еще не доплыв до кемпинга, мы увидели рядом с ним на широкой прибрежной осыпи – словно мираж или галлюцинацию – медицинский вертолет. Но вертолет оказался настоящим, он прилетел спасать… Нет, не Дэвида, конечно, а сумасшедшую туристку, которую занесло на Телецкое озеро на седьмом месяце беременности, и этой ночью она вздумала рожать.

Торчащие кости Дэвида послужили ему посадочным талоном в вертолет, который уже начал раскручивать винты, а моим талоном стали триста евро, отданные пилотам, – все, что было в моем кошельке, болтавшемся в пустом рюкзаке.

Обрабатывали рану, вводили анатоксин, накладывали шину уже в полете. Ввели внутривенно кеторол, ничего сильнее у них не было. Кеторол я колола сама – вертолетная врачиха отказалась, ссылаясь на какую-то инструкцию, запрещающую внутривенные инъекции в полете. Но думаю, она просто не умела. Потом Дэвид спал на матрасике в задней части салона, а мы с врачихой и акушеркой принимали роды у сумасшедшей туристки. Она рожала в третий раз – это в ее-то двадцать пять! Впрочем, выглядела она старше – крупная, широкая в плечах и в бедрах. Как говорил про таких Дэвид, «само плодородие». Я еще не видела роды вживую. Но в памяти почти ничего не осталось. Делала, что велела пожилая меланхоличная акушерка: что-то механически подавала, подставляла, вытирала, но больше прислушивалась к себе, удивляясь, что внутри у меня, кажется, ничего не изорвано и не сожжено, что я не истекаю кровью и, в общем-то, ничего не болит, кроме странно воспалившихся ссадин на коленках – первого предупреждения, полученного вчера от Сорока грехов. Помню, почему-то я стеснялась спустить джинсы и смазать чем-нибудь эти дурацкие ссадины, как будто врачиха и акушерка могли догадаться об их происхождении. Туристка рожала, лежа на низких носилках, а мы елозили вокруг нее на коленях, и мне было больно…

Потом я уснула прямо на дрожащем, гудящем полу рядом с носилками, за отсутствием подушки положив голову на мягкое плечо родившей мамаши – тоже спящей вместе с малышом, прикорнувшим где-то там, у нее на груди, уставшим и переволновавшимся, как и все, но живым и розовым и, по словам акушерки, даже слишком большим для семимесячного. И нас, всех троих, укрыли плотным одеялом из грубой шерсти, и я едва не задохнулась там от необыкновенных сладко-пряных запахов, понимая, что так пахнет тельце новорожденного, второпях обтертого ребенка и раннее, еще мутно-прозрачное молоко, которое я помогала сцеживать и которое вскоре обильно потекло, словно освободившись. А само одеяло пахло овечкой, но не противно, а тепло и уютно. И эти удивительные запахи запомнились лучше и взволновали меня больше, чем сами роды. Там, в душной, дрожащей темноте, меня охватило необъяснимое, неуместное спокойствие, как будто этой ночью я не пережила преображение, ад, смерть и воскресение, как будто мы не летели в неизвестность – Бог знает в какую больницу, к каким врачам, Бог знает с какой страшной травмой, без копейки денег, без страховок, без малейшего представления, куда обратиться за помощью.

Сквозь сон, сквозь свист винтов я слышала, как один из пилотов кричал в рацию:

– Мальчик! Мальчик у тебя, идиот!.. Да не мальчик идиот! Ты – идиот вместе с бабой твоей! Дурдом по вам плачет!.. Да не мальчик плачет!.. Тьфу ты! Чтоб вас всех!..

И я поняла, что он говорит с папашей новорожденного, который остался в кемпинге с двумя другими их малышами.

До Барнаула мы летели больше двух часов. Рассчитывали сесть на полпути, в Бийске, но, поскольку туристка благополучно родила, главным стал Дэвид с его ногой, и решили везти его в краевую больницу, где была, по словам врачихи, «нормальная травма».

Дэвида я еще в кемпинге предупредила, чтобы он не открывал рта – не дай Бог узнают раньше времени, что он иностранец, – проблем с госпитализацией не оберешься! Врачихе сгоряча брякнула, что он глухонемой. Но когда Дэвид проснулся и громко сказал: «Honey, my leg hurts like hell again!»[19]19

Дорогая, моя нога опять жутко болит! (англ.)

[Закрыть], – врачиха и акушерка посмотрели на меня, как на разоблаченную шпионку. Выручило то, что я помогала им при родах. Врачиха пошепталась с акушеркой, опасливо оглянулась на пилотов и тихо процедила в мою сторону:

– Ладно… Скажешь, документов нет, в лесу остались. А его предупреди – глухонемой так глухонемой. Пускай уж помалкивает, пока не положат.

– У меня денег больше нет, – зачем-то сказала я.

– А я что, денег у тебя прошу? – презрительно скривилась врачиха.

Через пару минут она спросила уже дружелюбнее:

– Ты откуда всё умеешь?

– На скорой работала, на авариях.

– Долго?

– Да нет, два года.

– А сейчас?

– А сейчас нигде не работаю…

В Барнауле Дэвида оперировали больше трех часов. Собрали голень, надели аппарат Илизарова.

Пока Дэвида госпитализировали и оперировали, я плела байки про потерянные документы, про забытые номера страховок. Придумала Дэвиду грузинскую фамилию, а отчество почему-то у меня выскочило Иванович. Так на полдня он стал для врачей Давидом Ивановичем, пока после наркоза опять не залопотал на смеси иврита и английского, и мне не поверили, что это – грузинский.

После нервного разговора с главврачом я изложила Дэвиду ситуацию: нам придется все оплатить по расценкам для иностранцев или завтра же нас выпрут на улицу. И тогда Дэвид сказал, чтобы я раздобыла зарядку для телефона, и позвонил в Израиль отцу. На тот момент они не общались года три. Да и последний, давний их телефонный разговор, при котором я случайно присутствовала, едва ли можно было назвать общением… Между тем на следующий день счета барнаульской клиники были оплачены, а через два дня мы с Дэвидом летели в Москву, где нас ждали в ЦИТО.

Но до этого, в первую ночь после операции, я сидела у кровати Дэвида.

Эти барнаульские гады вытащили его в коридор, хотя в палате его место так и осталось свободным. А главное – ему не дали нормального обезболивающего. Швырнули нам какой-то блистер с таблетками – чуть ли не анальгин. Меня хотели вытолкать из больницы, но я всерьез вцепилась в спинку Дэвидовой койки, заявила, что буду орать, буду звонить в Москву, в посольство, и они не захотели скандала.

Дэвид держался хорошо, пытался шутить и ерничать, но ближе к утру стал терять сознание и заговариваться. И тогда на меня накатила уже знакомая парализующая жалость и растворила во мне страх, смыла кошмарный след недавней ночи на озере. Но теперь я была гораздо осторожнее и уже не распахивалась перед болью вся. Да и боль на этот раз была другой – тоже как будто более сдержанной. Мне показалось, она отнеслась ко мне как к знакомой, вроде даже стыдясь того, что накинулась на меня в прошлый раз, как гиена на добычу… Но и теперь было, конечно, зверски больно – настолько, что я описалась, и лужу под моим стулом увидела проходившая мимо злая ночная фельдшерица. Схватила за плечо, стала тормошить, обозвала, кажется, обкуренной бомжихой и отключила меня от Дэвида, хотя я, наверное, могла терпеть еще. Через минуту фельдшерица вернулась, шваркнула мне под ноги тряпку: «Вытирай!» А я едва двигалась, мало что соображала и, должно быть, вправду выглядела как шалава-наркоманка – нечесаная, в драной рубахе без рукавов, в жутких джинсах – когда-то голубых, а теперь сплошь изгвазданных, измазанных Дэвидовой кровью и сукровицей рожавшей туристки… Хорошо, что Дэвид крепко спал и не увидел этой изысканной сцены!.. И все же это был мой первый опыт осмысленной помощи, когда я худо-бедно держала ситуацию под контролем. Но, господи, я и сейчас не понимаю, как могла решиться на это второй раз!..

Когда мы добрались до ЦИТО, отец Дэвида был уже там. Без всяких формальностей и проволочек Дэвида положили в отдельную палату. До сих пор не знаю, кто он такой – его отец. Запомнила только имя – Рувим. Потом искала в интернете, но так и не нашла. А может, фамилия у него не такая, как у Дэвида?.. Едва мы оказались в палате, Рувим начал орать. По-русски он говорил не лучше Дэвида, но все же его словарного запаса хватило, чтобы обозвать меня «русской сукой». Потом он кричал, уже по-английски, что больше не будет содержать меня и «этого ублюдка»… В открытую дверь палаты с интересом заглядывали сестры и врачи. На Рувиме был бирюзовый костюм и розовый шейный платок. Он походил на карикатурного мафиозо из сериала про коза ностру.

С некоторым даже озорством и вызовом я глянула на Дэвида – дескать, что ж ты, партнер, включайся! Но он почему-то не захотел поучаствовать в таком шикарном мелодраматическом эпизоде. Он сидел на каталке, мрачно глядя в сторону, и в ответ на мой молчаливый призыв вдруг поднял руку в каком-то пренебрежительно-отрицательном жесте, будто хотел отодвинуть меня подальше.

Конечно, я не могла уйти молча и сказала по-русски – больше для столпившихся в дверях цитошников:

– Мистер, вы не правы. Я не русская сука. Я всего лишь обкуренная бомжиха. Но кайф, кажется, проходит.

Полчаса спустя я стояла на каком-то длиннющем пешеходном мосту над железнодорожным разъездом и смотрела вниз, на крыши проносившихся подо мной вагонов. В детстве мы любили плевать на них с такого же моста, соревнуясь, кто попадет в щель между крышами. Я загадала: попаду сейчас, значит, еще когда-нибудь буду с Дэвидом. Не попала.

Так начиналась моя новая жизнь.

Я повернулась спиной к перилам и попросила закурить у проходившей мимо парочки – парня и девушки скромного, ботанистого вида. Они почти шарахнулись от меня, когда я сказала:

– Эй, молодежь, ну-ка одолжите сигаретку безработной укротительнице!

Зорин остается в Алешиной палате – будто окаменев, с пустой кюветой в одной руке и пузырьком нашатыря в другой… С каким наслаждением я бы влила ему в нос весь этот нашатырь!.. Уходя, оглядываюсь на Алешу. Алеша спит.

…К четырем, едва придя в себя и отдышавшись на улице, поднимаюсь на второй этаж, принимаю смену вместе с Александром Павловичем – единственным у нас медбратом – добродушным болтуном лет пятидесяти с реденьким розовым ежиком на голове и серьгами в ушах, которого и за глаза, и в глаза все в хосписе зовут Саша-Паша.

Дела на втором этаже сегодня не так уж плохи – у всех двадцати двух детей дневные дозы еще не полностью выбраны. Со многими сидят родители – недавно Костамо разрешил им оставаться до девяти. Сашу-Пашу, кстати, к нам приняли тоже по распоряжению Костамо – беднягу никуда в таком виде не брали, подозревая его в чем-то нехорошем, и уж тем более не брали в детские клиники.

Узнаю от утренней смены, что у Риты был тяжелый приступ, который с трудом купировали час назад.

Мы с Сашей-Пашей делим этаж пополам, и я беру себе то крыло, где Ритина палата. Первым делом иду туда, захватив тонометр.

Рита – очень терпеливая. А ее Лёнька – совсем нетерпеливый. Едва начинается приступ, он принимается орать, ругаться матом и метаться так, что приходится держать его втроем. Яков Романович разрешил фиксировать его, и Лёнька, пока может двигаться, старается убежать, уползти подальше от кровати. Зорину он однажды так двинул головой, что серьезно разбил ему нос и губы… А Рита во время приступов даже пальцы не сжимает, когда берешь ее за руку. Только веки трепещутся, как мотыльки, над белыми, закатившимися глазами. И не кричит, а стонет шепотом и что-то все бормочет, но сквозь заикание не понять… УЗИ показывает у Риты множественные аневризмы. И что делать, если одна из них прорвется? По закону – везти в другую клинику, делать операцию. Будь у Риты родители, можно было бы заранее объяснить им, насколько это бессмысленно и жестоко для нее, и получить отказ от операции. Но Рита – детдомовка. А директор детдома – ее опекун – не хочет брать на себя такое. Однако молодые Ритины сосуды не рвутся, и она все живет, живет – от приступа до приступа…

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?