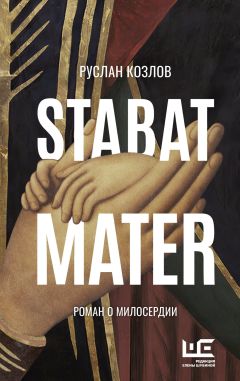

Текст книги "Stabat Mater"

Автор книги: Руслан Козлов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

– Да нет. Я переводчик. Он дает мне старинные рукописи, я перевожу.

– А… – рассеянно говорит Вероника. – Ясно…

Долго сидим молча. Потом Вероника лезет в карман и достает три кусочка сахара. Два кладет в рот, а над третьим задумывается.

– Хочешь? – спрашивает она. Сахар лежит у нее на ладони. – Возьми. Глюкоза…

Я механически беру сахар и отправляю в рот. Приторный кубик сразу размокает, рассыпается. Вообще-то не люблю сладкое, даже кофе пью без сахара…

– Ладно, – говорит Вероника со слабой улыбкой. – Хорошего понемножку. Надо идти…

Она хочет встать, но, чуть приподнявшись, садится на пол.

– Ноги еще не очень… Поможешь?

Я вскакиваю, топчусь перед ней, хочу схватить за плечи.

– Ох, да не так, – с досадой говорит она. – Обними и поставь, как куклу.

Я обнимаю ее под мышками, обхватываю худую спину, а она держит меня за шею, и мы встаем. Я совсем не силач, но Вероника удивительно легкая…

– Вот так, – говорит она. – Теперь правильно. Надо бы тебе на курсы санитаров…

Еще несколько секунд мы стоим приобнявшись, как танцевальная пара в ожидании музыки. Потом Вероника отпускает мою шею, поворачивается и идет к выходу, осторожно ступая и держась за стену. Уже подойдя к дверям, она оглядывается:

– Ну… До новых встреч, что ли?..

Отец Глеб читает мой текст, бросает на меня короткие взгляды. Не могу понять – нравится ему или нет.

– Да, – говорит он наконец. – По-моему, замечательно. Я сейчас даже не вижу, что здесь можно улучшить. Ваше умение ухватить самую суть – редкий дар… И еще я изумлен вашим почерком. В те времена, когда книги переписывали от руки, вы бы процветали.

Я знаю свою способность быстро краснеть и стесняюсь ее. Вот и сейчас чувствую, как лицо заливает горячей краской. Снимаю очки, начинаю протирать их фланелькой, извлеченной из кармана.

– Ну что же, рад, что мне удалось… А почерк… Он у меня с детства аккуратный. Я научился писать года в четыре и был совершенно заворожен этим волшебством – что из каких-то закорючек вдруг получается слово и обретает смысл. А стоит чуть-чуть закорючки переставить – и уже совсем другое, и даже противоположное. Вот, допустим, «любить». Раз-раз – и уже «убить»… Знаете, у меня никогда не было ни конструкторов, ни пазлов, я не собирал ни марки, ни монеты. Мне было достаточно тридцати трех кружков, палочек и закорючек, из которых можно создать целый мир и даже много миров. Потом я узнал, что букв в нашем языке когда-то было больше тридцати трех, и падежей – больше шести, и слова были другие. Я с головой ушел в старославянский, и мне казалось, что через утраченные слова, через забытую музыку этого языка я слышу и вижу прошлое. Не такое, как в учебниках истории, а настоящее, живое, каким его видели и чувствовали реальные люди – три, пять, десять веков назад… Простите, отец Глеб. Кажется, я увлекся, отнимаю ваше время…

– Нет-нет, Иван Николаевич, – горячо возражает отец Глеб. – Эта тема мне страшно близка! Ах, если б вы знали, как остро я чувствую недостаток нужных слов в современном языке, чтобы сказать об утешении и спасении, которыми жило раннее христианство, как хочу вернуться к этим чистым истокам!.. Ведь что происходило с христианством двадцать веков? Каждая эпоха втискивала нашу веру, втискивала самого Христа в прокрустово ложе своих потребностей – властных, политических, военных, меркантильных… И все это отражалось в языках, которыми говорила Церковь, точнее – многие Церкви, дробящиеся, разобщающиеся, делящие Христа, как палачи делили Его одежду. И даже сами слова молитв становились предметами раздора – по ним опознавали духовных врагов. За них преследовали, казнили, уничтожали – да не отдельных нечестивцев, а целые народы!.. Поверьте, Иван Николаевич, я искренне убежден, что православие ближе всего к первозданному христианству и, может быть, менее искажено человеческой греховностью. Но и в нашей Церкви я вижу следы губительной прокрустовой работы… Вы ведь знаете: первое имя нашего Господа – Логос, то есть Слово. А главное Его дело – проповедь, убеждение, вразумление, а если требуется – и обличение. И все это заповедано нам на все времена, пока не исправится мир… Но как же случилось, что Слово заменили для православных молчанием, возведя покорное безмолвие в ранг добродетели?..

Отец Глеб поднимает руку с листками моего текста.

– Вот! Если это не прозвучит на всю страну, то как я смогу убеждать этих несчастных родителей, что Господь не оставляет их? Как свяжется моя проповедь с тем, что сам я стою в стороне и отмалчиваюсь?.. Знаете, сегодня вечером у меня был очень трудный разговор. Здесь есть один особенный мальчик. Он как росток, который из последних сил тянется к свету. Удивительный ребенок. Каждую ночь он видит во сне ангела, говорит с ним и верит, что ангел помогает ему справляться с болью. Он так ясно его представляет, что изрисовал целый блокнот его «портретами». И вот сегодня этот мальчик, Алеша, рассказывал мне о своей недавней встрече с ангелом и при этом плакал так горько, что я не мог его утешить. Оказывается, ангел прошлой ночью открыл ему чудесное слово, избавляющее от боли, – странное, ни на что не похожее слово на неизвестном языке. Алеша считает, что это слово из ангельского языка. И вот он все время помнил его, пока спал, и повторял во сне. Но когда проснулся, забыл!.. Знаете, о чем он сокрушался, этот удивительный мальчик? О том, что мог бы научить этому слову всех в нашем хосписе, всех больных детей, всех людей на свете. И люди победили бы боль раз и навсегда. И вот ангел доверил ему такую великую ценность, а он не удержал ее, не донес, потерял… И я подумал – вот как надо относиться к ценности слова!..

Пока мы обсуждали нашу работу, я совсем позабыл, где я. Но стоило отцу Глебу заговорить про этого мальчика, меня сразу бросило в дрожь. Я все вспомнил: сижу в утлом челноке посреди моря страданий. И мне еще надо будет переплыть это море, пройти мимо дюжины страшных дверей, за каждой из которых – невыносимое!

…Уже стою у выхода из церкви, собираюсь с духом. Отец Глеб проводил меня в притвор. Чувствую, что он хочет сказать что-то еще.

– Давно собираюсь вас спросить… Вы в храме какой-то неприкаянный, потерянный… Как же так, Иван Николаевич? Вы ведь говорили, ваш отец – священник?

Ох! Вот этого мне совсем не хочется касаться. Отвечаю уклончиво:

– Да, верно… Он был священником, но отрекся от сана.

– Почему?

– Из-за пьянства. Стал алкоголиком и не мог больше служить… Я вам не все сказал при первой встрече…

Отец Глеб смотрит сочувственно. Но, к счастью, не продолжает эту тему. На прощание он ободряюще улыбается мне и кивает. В едва заметном движении его руки угадываю намерение перекрестить меня. Но он этого не делает. И хорошо, что не делает, – мне и так не по себе.

Крадусь по коридору перебежками. Миную одну дверь за другой. К моему ужасу, все они открыты – наверное, для проветривания или, может быть, для того, чтобы дежурная сестра, сидящая в другом конце коридора, услышала стоны из палат.

«Эй, пошел, ямщик!..» – «Нет мочи:

Коням, барин, тяжело…

Палаты внутри освещены синими ночными лампами… И кто только придумал в больницах этот потусторонний зловещий свет!.. Вот и узкая дверца в уборщицкую каморку, где я спасался днем. Может быть, и сейчас заскочить туда, отдышаться, собраться с силами?.. Нет! Я там застряну и вообще не решусь идти дальше. Если бы я знал, что все двери будут открыты! Вот кто-то кряхтит, вот, кажется, стонет…

Вижу: духи собралися

Средь белеющих равнин…

Ноги слабеют, не идут – как во сне, когда хочешь бежать и не можешь… Вот та дверь, за которой сегодня кричал ребенок, но она почему-то закрыта… Боже! Дай сил отвернуться от этих проклятых дверей, смотреть вперед, как лошадь в шорах, смотреть на спасительный выход…

Последние шаги к двери приемного покоя. Лихорадочно ищу в кармане магнитный пропуск, прикладываю к желтому огоньку замка. Сейчас пропищит, и… И что?.. Почему не открывается? Так, еще раз! Нет, не работает. Сломался замок? Сломался мой пропуск? В отчаянии оглядываюсь на бесконечную серую кишку коридора… Вернуться в храм?.. Господи, что делать?.. Скрипит, открываясь, та самая дверь. Зажмуриваюсь, но и зажмурившись, еще яснее вижу, как оттуда выползает в коридор то самое бесполое существо в длинной рубахе. Выползает без крика, без звука, но так – еще страшнее… Стою, прижавшись спиной к двери, не выпускающей меня, и слышу, как приближаются шаги…

– Так-так. Не зря я говорила «до новых встреч»… Ну и чего ты тут целый день ошиваешься?

Открываю глаза. Передо мной Вероника. Но уже не в больничной робе, а в сером свитере и джинсах. Смотрит удивленно.

– Эй! Чего такой бледный? Плохо, что ли?

– Дверь, – бормочу я, – дверь не открывается.

– И не откроется. В двадцать три ноль-ноль эта дверь блокируется. Ты что, не знал?

– Нет… Я никогда не уходил так поздно.

– Ну и? Какие проблемы? Иди через главный вход. Охрана выпустит.

– Нет! – вырывается у меня. – Туда нельзя!..

Вероника смотрит удивленно, но больше ни о чем не спрашивает. Вдруг ее лицо оживляется.

– Слушай, я знаю, как выйти через подвал. Могу проводить.

– Это далеко? – с сомнением говорю я.

– Да нет, рядом. Идем?

Неподалеку от двери приемного покоя вбок отходит короткая галерейка. Видно, что через несколько метров она заканчивается тупиком. Но Вероника направляется именно туда. Иду за ней в оцепенении. Там в боковой стене – неприметная железная дверь, вся в разводах ржавчины. Похоже, ее не открывали лет сто. Вероника останавливается и, встав на цыпочки, шарит над притолокой, находит ключ. Замок открывается легко, с тихим щелчком. За дверью кованая лестница спиралью уходит вниз, в темноту.

Вероника светит перед собой телефоном и начинает спускаться, потом оборачивается и командует:

– Дверь за собой закрой поплотнее.

Я с силой тяну дверь и покорно спускаюсь за Вероникой. Мне уже все равно, я слишком устал от этого бесконечного дня. И страх мой тоже устал, притупился. Но я знаю его подлые повадки, его манеру выжидать и набрасываться. Сколько я от него натерпелся! Сколько раз он унижал меня, сколько важного я упустил из-за него!..

В бледном свечении сквозь решетчатые ступени я вижу внизу призрачную фигуру Вероники… И вдруг у меня внутри, на том месте, где только что дрожал и сжимался страх, робко шевелится другое, почти забытое чувство – любопытство. Любопытство не к истлевшим рукописям, а к чьей-то живой жизни и живой тайне. В странном месте я спускаюсь в темноту за странной женщиной, открывшейся мне сегодня с каких-то странных сторон, показавшей странные кусочки своей жизни… А женщины для меня вообще самое загадочное, что только есть на свете, что-то очень далекое, непостижимое. В последний раз я говорил с женщиной, наверное, года три назад… То есть я, конечно, разговариваю время от времени с кассиршами в магазинах, и с врачихами в поликлинике, и с квартирной хозяйкой… Но по-настоящему говорил я с женщиной давным-давно – в тот раз, когда, уходя, услышал за спиной шепот: «Трус, патологический трус!» Меня, помню, удивило, как она выговаривала это слово – «патологический», по слогам, будто диктовала кому-то безграмотному. В растерянности я даже хотел оглянуться. Но не оглянулся, конечно… С тех пор я все думаю: хотела она, чтобы я расслышал ее шепот? Наверное, хотела… Значит, это был не приговор, а просто горькие слова… Но я-то и так знаю свой приговор!

Лестница, казавшаяся бесконечной, упирается в каменный пол. Я жду, что здесь будет трудно дышать от подвальной сырости, но в подземелье чувствуется вольное движение воздуха, гуляют теплые сквозняки. Перед нами – широкая галерея. Плетусь следом за Вероникой, за слабым светом ее телефона, спотыкаюсь о неровные плиты пола. Вероника останавливается, оглядывается и светит мне под ноги, будто хочет что-то показать. В замешательстве вижу под ногами имена и даты – пол выложен надгробьями!..

– В этом доме много странного, – говорит Вероника. – Но не думаю, что здесь настоящие могилы. Просто взяли плиты с какого-нибудь кладбища.

– Все равно, – растерянно говорю я, – значит, где-то рядом было кладбище…

– Боишься мертвецов?

Пытаюсь уловить в ее голосе насмешку, но, кажется, она просто спрашивает – серьезно и даже сочувственно. Я не знаю, что ответить, только слабо машу рукой – дескать, ничего, нормально…

– Ладно, идем! – Голос Вероники звучит уверенно. – Таких плит здесь немного. Дальше – обычный пол.

Мы поворачиваем направо. Новая галерея еще шире – потолок и стены теряются во мраке. Вероника идет вдоль правой стены. Свет выхватывает равномерно расположенные ниши, и в них – двери, двери. Это подземелье похоже на каземат. Вероника замедляет шаги и останавливается, словно в нерешительности. Хвостик ее светлых волос замирает над воротником свитера. Она заблудилась?.. Не оборачиваясь, Вероника говорит – будто кому-то другому, в темноту:

– Хочешь выпить?

– В каком смысле? – От неожиданности я замираю на полушаге.

– Да нет! – резко оборачивается Вероника. – Не подумай чего такого. Выпить – это просто выпить. – Она машет рукой с телефоном в сторону ближайшей ниши. – Здесь мое укромное место. Есть немного рома.

«Слушай, я сейчас не могу. Мне надо идти. Давай в другой раз. У меня срочная работа…»

Все это я хочу выпалить ей в лицо и поскорее выбраться отсюда. Ох, слишком много для одного дня!..

– Долго думаешь, – говорит Вероника. – Ничего страшного я не предлагаю.

Из меня вылезает дурацкий нервный смешок.

– Это трудно, – говорю я.

– Что трудно? Не поняла…

– Трудно предложить мне что-то нестрашное.

– Все равно не поняла… Это здесь…

Вероника входит в нишу, кладет руку на черную кованую дверь и начинает толкать. Ее рука кажется миниатюрной на фоне грубых железных заклепок. Дверь чуть приоткрывается, но больше не поддается.

– Чего стоишь? Давай!.. – сдавленно говорит Вероника, продолжая бороться с дверью.

Я упираю ладонь рядом с ее рукой, дверь с гулким скрежетом распахивается, и Вероника шагает в проем. Призрачный свет ее телефона уплывает во тьму, а потом и вовсе гаснет.

– Что здесь? – спрашиваю я, просто чтобы не молчать. – Похоже на лабиринт Минотавра.

Я не жду, что Вероника как-то отреагирует на мою неуклюжую попытку умничать, но она хмыкает и говорит с иронией:

– Ага, вот ты и догадался, зачем я тебя сюда заманила – скормить Минотавру.

В руке Вероники вспыхивает огонек зажигалки и перескакивает на две свечи, прилепленные на выступах каменной кладки.

В их желтом мерцании я вижу у стены полосатый пружинный матрас. Рядом с ним – пластмассовый ящик и холщовая сумка. На матрасе валяется книга, но ни автора, ни названия не разглядеть. В комнате больше нет ничего – только голые стены, переходящие в сводчатый потолок.

– Дом… – говорит Вероника, глядя вокруг.

– В смысле… тебе негде жить?

– Есть где. Но дом – здесь… Ладно. Это долгая история.

– А электричество тут есть? – спрашиваю я.

– Не знаю, я не нашла.

Вероника берет холщовую сумку, достает из нее бутылку. Под свечами жидкость в бутылке загорается янтарем.

– Ну, выпьем, что ли, раз я обещала. – Кажется, голос Вероники звучит виновато.

Она достает бумажный стаканчик и брезгливо осматривает его, держа двумя пальцами.

– Тьфу ты, раскис… Придется так…

С тихим скрипом Вероника вытаскивает пробку и протягивает бутылку мне:

– Давай…

Я снова теряюсь:

– Это… Сначала ты…

Вероника отпивает из горлышка совсем немного, вытирает губы рукой. Я опять удивляюсь, глядя на ее пальцы – какие они тонкие и хрупкие… Бутылка оказывается у меня. Делаю медленный, осторожный глоток. Жидкость обдает гортань терпким, дымным вкусом, щиплет язык и горло.

– Это не ром, – говорю я. – Виски. И, кажется, хорошее…

– А, все равно, я не разбираюсь, – отвечает Вероника. – Главное, что вкуснее водки. А вино я совсем не люблю.

Вероника садится на матрас, опирается о стену спиной и затылком, прикрывает глаза.

– Извини, я дико устала сегодня… А пить в одиночку не хотелось… Теперь лучше…

– А почему ты задержалась так поздно?..

– Да нет, не поздно. В полночь сменилась. А потом зашла проведать одного мальчишку, поговорить с ним. Он сегодня проплакал весь день, бедняга…

– Алеша? – говорю я.

– Ну да, Алеша. А ты откуда знаешь?

– Отец Глеб рассказывал. Говорил, что это какой-то удивительный ребенок.

– Да, – говорит Вероника, устало прикрыв глаза. – Удивительный… Все они – удивительные. Часто смотришь и думаешь, что любой взрослый на их месте давно бы сдался. А они как-то оживают после каждого приступа и даже, кажется, забывают, что будет следующий, а потом еще и еще…

Свечные огоньки трепещут, будто хотят взлететь. Потеки парафина под свечами оплели выступы кладки, как корни деревьев, примостившихся на скале.

– Скоро погаснут. – Вероника открывает глаза и смотрит на свечи. – От них почти ничего не осталось.

Потоптавшись с бутылкой в руке, я сажусь на пластмассовый ящик напротив Вероники, отдаю виски ей. Мы делаем еще по глотку, и я ставлю бутылку между нами.

– Сегодня у меня день рождения, – говорю я неожиданно для себя.

– День рождения? – Вероника оживляется. – Что ж ты молчишь? Вот и повод – еще по глоточку…

Мы снова пьем.

– И сколько тебе стукнуло?

– Тридцать семь.

– О-о, – тянет Вероника. – Серьезная цифра. Мне до этой цифры еще ковылять и ковылять!.. Целых три года…

Вспоминаю, что надо вежливо отреагировать, если женщина говорит о своем возрасте:

– Надо же! А выглядишь…

– Да ладно, – перебивает Вероника, – без тебя знаю, что выгляжу как малолетняя соплячка.

С минуту молчим. Крепкий дух виски клубится в голове теплым шаром.

– Как ты нашла этот подвал? – спрашиваю я.

– Нашла вот… Ключ от подвальной двери стащила у охраны, сделала дубль… Это моя страсть – полазить по старым домам. Мне даже часто снится, что я брожу, брожу по каким-то лестницам, залам, коридорам и так мне там интересно…

Вероника снимает резиновые сабо, в каких здесь ходят все врачи и сестры, ставит ноги в белых носках на матрас и обнимает колени руками. Мы опять молчим и смотрим на догорающие свечи. Через минуту они гаснут почти одновременно, беспомощно пыхнув на прощание. Вероника не двигается. Я тоже сижу неподвижно, молча. Тьма такая густая, что в ней чудится багровое свечение.

– Включить телефон? – Голос Вероники звучит тише, чем раньше.

– Не надо, – торопливо говорю я. – Мне лучше, когда темно.

– Лучше?..

– Ну да… Спокойнее…

В подвале тепло. Не вставая с ящика, я снимаю пальто, сваливаю его на пол у себя за спиной.

– Сколько себя помню, не боялся темноты. В детстве все время прятался в темных комнатах, в шкафах, в подвалах. Из-за этого меня считали странным ребенком, даже к врачу водили. Я мог орать, если меня днем тащили на улицу… Уже взрослый, я понял: страх темноты, он… Как бы это сказать… Иррациональный… Понимаешь меня?..

– Можно говорить умные слова, я пойму. – В голосе Вероники слышится обида.

– Прости. Давно ни с кем не разговаривал, кроме отца Глеба…

– А что, во мне так трудно разглядеть умного собеседника? – не унимается Вероника.

– Тебя сейчас вообще не разглядеть, – примиряюще говорю я.

– Ладно, проехали… Ну, так что там про темноту?

– Ну да… Иррациональный страх. Людям кажется, что через темноту в наш мир просачиваются призраки, чудовища, всякие там упыри. Но это – сказки, фантазии. С самого детства я был уверен, что упырей и чудовищ люди сами выдумали, чтобы пугать друг друга зачем-то. И у меня не было этого иррационального страха, я не чувствовал никаких других миров там, за темнотой. А вот про реальный мир я знал, что он страшен и опасен и в нем хватает людей, которые хуже любых упырей. Значит, надо от них прятаться, и лучшего места, чем темнота, не найти. А свет – предатель. При свете все видят… Видят, какой я слабый, неловкий, беззащитный. Ну и, само собой, каждый злодей сразу хочет сделать мне что-нибудь плохое… Беда в том, что все время в темноте не просидишь, приходится выходить на свет. Я завидовал животным, которые умеют прятаться, сливаться с камнями, с листьями…

Я торопливо говорю, а сам думаю: что-то со мной случилось. Наверное, это из-за виски, не пил ведь я тоже давным-давно. И сейчас я просто умру, если не расскажу о себе все – ей, этой незнакомой женщине, которой сейчас как будто и нет вовсе, и, может быть, она уже растворилась в темноте…

Но Вероника подает голос.

– Мимикрия, – с иронией говорит она. – Я вспомнила умное слово…

– Ну да, мимикрия… Она, знаешь ли, определила всю мою жизнь. Я выбирал самую неприметную одежду, говорил самые банальные слова, занимался самой незаметной работой, держался подальше от ярких людей, чтобы и меня рядом с ними, чего доброго, не заметили… Сделаться человеком-невидимкой – вот было бы счастье! Тогда я мог бы наблюдать за миром оттуда – из безопасной невидимости. И тогда, избавившись от страха, я, может быть, начал чувствовать любопытство к миру, к людям… Не доверие, а хотя бы любопытство… Вот я копаюсь в древностях, это мне интересно. А почему? Потому что безопасно. Меня оттуда никто не может достать, схватить, убить, пытать. Они давно умерли, сделав друг другу все зло, на какое были способны… Ну а хуже всего, мне кажется, быть слепым. Тебя все видят, а ты – никого. Полная беззащитность! Я бы, наверное, с ума сошел от страха, ждал, что в любую секунду, с любой стороны подкрадется кто-то с длинным шилом или с бритвой…

– Алгофобия, – раздается из темноты голос Вероники.

Я не верю ушам.

– Че-е-его?

– Это еще одно умное слово… Все, что ты говоришь, – фон для нервного расстройства, для алгофобии. Думаю, ты сильно боишься боли – своей и чужой… Я медицинский закончила, психиатрию. Только не работала психиатром ни дня.

– Но как же… Ведь я… – На мгновение у меня спутываются мысли.

– Э-э, – мягко говорит Вероника, – ты не на приеме, расслабься… Хочешь еще выпить? Где тут наш виски?.. Или наше?

Я беру бутылку, стоящую у моих ног, и протягиваю в темноту. Рука Вероники натыкается на мой локоть, потом, скользнув ниже, находит бутылку, и, мне кажется, ее ладонь прошлась по моей руке медленнее, чем нужно, и это был добрый, успокаивающий жест. Я слышу, как пробка, пискнув, покидает бутылку, слышу, как Вероника пьет…

– Вот, держи…

Я нарочно протягиваю руку дальше и трогаю Веронику за плечо. Шерсть свитера мягкая, теплая изнутри… Но я не решаюсь повторить ее жест и просто беру бутылку. Отчего-то я чуть не плачу. Глотаю виски вместе с комом в горле…

– Слушай, – говорит Вероника, – я подумала, раз для тебя нет ни чудовищ, ни призраков, ни всех этих темных сил, значит, и светлых сил тоже как бы нет? Ангелов-хранителей, святых, которые тебя защищают?..

– Не знаю, – вздыхаю я. – Не знаю… Может быть, я просто боюсь приоткрыться и почувствовать те, другие миры. Мне вполне хватает и одного мира, чтобы бояться, вот я и убедил себя в том, что никаких других нет. Ведь если опасности этого мира еще как-то можно предусмотреть, то как защититься от того, чего не видишь, не слышишь, не знаешь? Это еще хуже, чем слепота… Вообще-то, я из верующей семьи. Молитвы выучил раньше детских стишков. Я и сейчас молюсь утром и вечером… Кому? Если честно, не знаю. Хочется верить, что кто-то нас защищает от чудовищ, которые притаились где-то в тумане, выкопали для нас ямы, расставили ловушки. Хочется думать, что кто-то отважный и зрячий идет впереди, и разгоняет их, и ведет нас безопасным путем… Но, похоже, никакой защиты нет и все молитвы – не больше чем самоутешение… А вот беззащитность реальна, это я знаю хорошо… Мне было шесть лет. Я остался дома один – отец работал, мама отлучилась куда-то. Я прятался в своем любимом шкафу. Были сумерки, почти темно. Но я думал, что вот если придет кто-то чужой, и включит свет, и начнет искать меня, будет рыскать по комнате… Я умру от ужаса раньше, чем он откроет шкаф. И тогда я подумал: надо сделать так, чтобы никто не смог включить свет. Я знал, где у нас электричество – щиток, пробки, все такое. Когда гас свет, отец там чинил. Я вылез из шкафа, нашел отвертку в инструментах. Я хотел открутить провода. Подвинул в коридоре тумбочку, дотянулся с нее до щитка, начал ковырять, ткнул куда-то. Там что-то бахнуло, засверкало. Я упал на пол и увидел, что над щитком горит стена и огонь бежит вверх по обоям. Я пополз обратно в шкаф… Когда мать прибежала, через коридор уже нельзя было пройти. Мать полезла в окно. Дом у нас был маленький, но с высоким цоколем, над старым лабазом. И улица тихая, деревенская, окраина Коломны. Только бабки сбежались соседние, и помочь было некому… Мать нашла меня в шкафу, передала кому-то в окно. Но когда сама вылезала, на кухне взорвался баллон с газом. Кран от баллона полетел и пробил ей сердце. Будто кто-то прицелился…

Я умолкаю. Понимаю, что говорю торопливо, сбивчиво. Да и кому я это говорю? Я один в темноте. Или все-таки не один?

– Вероника…

– Да?

– Почему все так?

– Нипочему. Просто случилось. – Она говорит как будто равнодушно, но ее рука находит мою, легонько пожимает и сразу отпускает. – А твой отец?

– Отец… Пожарники нашли отвертку в проводах… Отец тряс меня за плечи… Я ему уже все рассказал, а он тряс и тряс, потом отшвырнул просто… Нас знакомые пустили в свою баню, мы там спали… Икона обгоревшая осталась – «Отрада и Утешение». Отец всю ночь молился – и шепотом, и в голос, почти кричал. Я боялся, если молитвы не помогут, он меня убьет…

Мы долго молчим. В полной темноте стен подземелья как будто нет, будто кругом – бесконечная пустота, и мы летим, летим куда-то…

– А твоему священнику ты рассказывал? – В тихом голосе Вероники слышится сочувствие.

– Отцу Глебу? Нет, никому не рассказывал. Да он и не мой священник, просто работу дает… Я вот даже не знаю – на исповеди мне надо в этом каяться? Грех это?.. Конечно, грех. Но я не каялся никогда… Да и в чем каяться? В том, что не могу вернуться в тот день, в тот шкаф? Сидел бы там и боялся без всяких глупостей, и сейчас все было бы по-другому. Кто может вернуть меня туда? Бог? Наверное, может… Но он никогда так не делает.

Опять молчим. Потом – голос Вероники, еще тише:

– Он иногда делает… Бог… или не знаю кто… делает необычные вещи. Сегодня ты видел…

– Что видел? Я не понимаю…

– Тот мой приступ… На самом деле это была агония. Умирал Степа Егоров.

– Что? Какой Степа?

– Мальчик из двенадцатой палаты. Очень тяжело умирал. Я хотела помочь. И помогала. Но агония – это другое, это невыносимо… Слушай… Я могу брать их боль себе. Как будто раскрываюсь, и боль переливается в меня. Иногда часть, иногда вся… Молчишь… Не веришь…

– Что?.. Я не знаю… Я, наверное, просто не понимаю, что ты говоришь… Как? Как это бывает? Расскажи!

– Рассказать… Это такие вещи, для которых и слов нет. Я говорю «раскрываюсь», «подключаюсь». Но это все не то… Свое тело по-другому ощущаю – как что-то бесформенное, мягкое, готовое принять чужую боль. Во мне как будто появляется место для нее… Нет, невозможно объяснить!

Слушаю Веронику, и со мной происходит что-то странное. Я не сомневаюсь, что она говорит правду. Но не могу поверить, что она говорит это мне! Кто я такой, чтобы знать это, чтобы прикасаться к этому!.. Почти помимо воли я тихо сползаю с ящика, на котором сидел, и встаю на колени. Если б не было темно, я бы так не сделал. Но Вероника не видит, и хорошо, а то могла бы подумать, что я – спьяну. А я совсем не спьяну… Хотя голова кружится, и в темноте все летит, и сердце лупит так, что она должна слышать…

– Вероника, значит, ты каждый день…

– Нет. – Ее голос звучит как издалека. – Каждый день – не получается, каждый день – не выдержать… Я учусь. Этому можно учиться. Но боль – такая разная, никогда не знаешь, что будет. А вдруг умру? Труднее всего решиться. Я обманываю себя, говорю, что помогу немного и отключусь. Но потом – все жальче и жальче. И когда я возвращаю им боль, получается, что уже я их мучаю, понимаешь?.. Зато какое счастье, если я отключаюсь, а боль к ним не возвращается, и приступ проходит… И все равно каждый раз – отчаяние. Стою у океана боли с пипеткой. Ну да, с жалкой пипеткой, с чайной ложкой. Ну сколько я могу выпить! Скольким детям могу облегчить страдания!.. Придумываю для них игры с болью – тоже от отчаяния, чтобы хоть так еще помогать. Составляю графики – с кем буду и когда. Сама же их ломаю, если вижу, что кому-то особенно плохо… Вот, смотри…

По глазам бьет невыносимый свет. Несколько секунд ничего не вижу, потом соображаю, что Вероника включила телефон. Там какой-то список – имена, цифры…

– Видишь – час двадцать, час сорок. Столько могу терпеть. Больше не получается, начинаю жалеть уже себя. И страх не дает. Кажется, там есть какая-то опасная черта, точка невозврата… Вот, смотри. Двадцать пять детей. Моих детей – которым я помогаю… Степа был самый тяжелый… Плохо так говорить, но… Я рада, что он ушел без боли… Не то чтобы рада… В общем, что смогла помочь… Когда ему осталось совсем чуть-чуть, приехали его родители. Мне пришлось убежать из палаты… Они, конечно, ничего не поняли, они видели, что Степа просто уснул. А я корчилась возле церкви, пока он не умер… Эй! Ты чего на коленях?! Молился, что ли?.. Да ты слышал, что я говорила?

– О Господи, слышал, конечно!..

Я сажусь на пол у ног Вероники, сжимаю лоб пальцами. Все плывет на медленной карусели. В груди – горький ком, который я так и не проглотил.

– Нашла кому рассказать, – говорю я. – Психопату, который до смерти боится боли…

– И что? Может быть, как раз ты лучше всех поймешь. – Вероника наклоняется ко мне, говорит почти на ухо. – Слушай, я сейчас подумала: весь мир болен алгофобией. Все боятся боли, все стараются защититься, кто как может. Кто-то молится день и ночь, кто-то жрет лекарства тоннами, кто-то таскается повсюду с ротой охраны… Но всё – самообман. Защиты нет, ты прав. Ее нет в принципе. А главное, в чем ты прав: никто не умеет превращать жизнь в кошмар лучше, чем мы. Мы сами! А не какие-нибудь потусторонние гады…

Вероника опускает руку с телефоном, свет рассеивается.

– Сними очки, – говорит она.

– Что? Зачем?

– Пожалуйста. Я хочу увидеть твое лицо без очков.

Снимаю очки. Вероника расплывается, превращается в голубую туманность.

– Я верю в свою способность читать по лицам. – В голосе Вероники слышна извиняющаяся нотка.

– Ну и как? – говорю я. – Ломброзо был бы мной доволен?

Вероника тихонько хмыкает:

– Не знаю, как Ломброзо, но у Минотавра бы точно аппетит пропал.

Я тоже хмыкаю и чувствую, как ком в груди растворяется.

Вероника резко меняет тон и говорит с горечью:

– Ну да, психолог, как же! Физиономистка! А Зорину поверила…

– А что Зорин? – осторожно спрашиваю я. – За что ты его сегодня?..

– Есть за что! – отрезает Вероника. – Потом расскажу, когда-нибудь… А ты, наверное, бог знает что мог подумать и твой священник тоже…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?