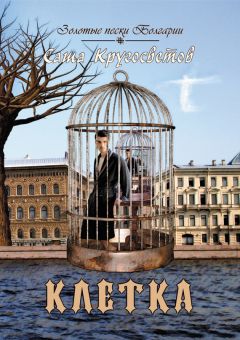

Текст книги "Клетка"

Автор книги: Саша Кругосветов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

КГ сказал последние слова очень резко. Он внимательно осмотрел помятые лица членов комиссии. В конце концов, он говорил все правильно и, конечно же, заслужил одобрения. Но возгласов одобрения не было. Наступила тишина. Все ждали, что теперь будет, чем разрешится эта непонятная ситуация. Сейчас, сейчас все взорвется, эта жгучая темпераментная брюнетка все поймет, и на этом, наконец… finita la commedia. Сердце его радостно екнуло. КГ пристально смотрел на капитана Вагинян. Казалось, его слова упали на плодородную почву.

В этот момент приоткрылась дверь и в зал тихо, на цыпочках, вошла Нюра Ишкинина. Все повернулись к ней. «Каждый раз она появляется в самый неподходящий момент, что за удивительная способность!» – подумал Борис.

Эсмеральда Вагиновна задумалась, села и снова погрузилась в свою амбарную книгу.

– Ну что вы, знойная женщина с Кавказа, там высматриваете? Неужели вы не понимаете – ничего вам не поможет. Что там за список моих прегрешений, вы аж затерли строки, бесконечно проводя по ним своими холеными руками, размягченными ланолиновым кремом – или что там вы используете? Мне не разрешено туда посмотреть, да мне и неинтересно.

Борис двумя пальцами взял за переплет амбарную книгу и брезгливо уронил ее на пол. Капитан Вагинян кинулась к брошенной книге, подхватила ее, разгладила руками помятые страницы и снова углубилась в изучение ее содержимого. Зрителями это было воспринято как свидетельство полного унижения дознавателя.

Правая половина зала продолжала смотреть безучастно на все происходящее, полагая, видимо, что они ничего не могут изменить.

Борису хотелось, чтобы они вышли из оцепенения.

– То, что со мной случилось десять дней назад и сегодня тоже, само по себе не имеет какого-либо серьезного значения. Главным образом потому, что кажется мне только забавным курьезом. И я тут борюсь и отстаиваю права – не свои и не для себя. Это все пример, как разбираются дела многих приличных, достойных и ни в чем не повинных людей. Я за них борюсь, за их права и вовсе не за свои.

Голос его гремел. Левая половина зала подняла руки, раздались аплодисменты. Кто-то кричал: «А ведь он прав, черт бы побрал этого сантехника. Так их, так их! Тем более с Кавказа. Браво, браво!»

Стоящие справа никак не отреагировали.

– Я заметил. Дознаватель дает вам тайные знаки. «Свистки» – вы свистите, «пренебрежение» – вы пренебрегаете, «аплодисменты» – вы хлопаете. Дирижер этой комедии, что же вы стесняетесь? Так прямо и говорите: «Свистите, хлопайте, молчите». Неумелая и неумная манипуляция. Хотя чего-то вы добились. Например, осмысленного осуждения меня, Бориса Илларионовича, со стороны моих сотрудников.

Люди, стоявшие далеко, у самой двери, не могли понять, в чем там дело, что случилось. Они тихонько расспрашивали соседей, а те что-то им отвечали, столь же тихо, прикрывая рот ладонью. Обе толпы смешались, одни показывали пальцем на КГ, другие – на капитана Вагинян.

– Вот и мной вы пытались манипулировать. Зачем вы устроили это как бы любовное представление? Или просто хотели побаловаться с хорошеньким мальчиком? А я-то отнесся к вашим причудам с почтением и даже, если хотите знать, с нежностью и теплом. Нет, вы просто хотели превратить меня в послушную игрушку, чтобы я верил каждому вашему слову и делал все, что вам заблагорассудится, не так ли? Неужели вы думали, что всерьез восприму весь этот неприличный балаган? Арест, дознание, суд. Что я совсем сумасшедший, так вы думаете, что ли?

Капитан Вагинян от смущения или от нетерпения заерзала на стуле. Борис почувствовал напряженное внимание аудитории к его словам. Никто не хлопал, никто не кричал, никто не отвлекался. Казалось, все уже в чем-то убедились или готовы были убедиться. КГ мог теперь говорить не торопясь и совершенно тихо.

– Я не сомневаюсь, что за последними весьма странными событиями в моей жизни, событиями, которые произошли за прошедшие полторы недели, стоит неизвестная мне огромная организация. Что за организация? Вы ведь так и не сказали мне о том, кого вы представляете.

Я понимаю, это не милиция, не прокуратура, не КГБ, не служба внешней разведки, не политбюро КПСС, не иудео-масонский заговор. О вас ничего не известно. Никто не может выяснить, кто вы. Но вы существуете, работаете, кто-то финансирует этот огромный аппарат, кто-то поощряет вашу деятельность.

Могу лишь делать предположения. Навыки подавления. Безапелляционность. Неподсудность. Уверенность в своей непререкаемой правоте. Жестокость. Внешняя мягкость, внешняя интеллигентность. Немалый возраст всех собравшихся здесь. Навыки конспирации. Кто вы? Бывшие работники правоохранительных органов? Вышедшие в тираж теневые директоры и диктаторы? Отбросы и выкидыши вьетнамской и/или афганской войны? Бывшие партийные боссы. Тайная организация списанных правоохранителей. Вышедшие на пенсию силовики, аналитики холодной войны, финансовые воротилы. Вы хотите вершить, вы хотите ворочать. Вершить справедливость в том понимании, которая до сих пор мила вашему сердцу.

Троек больше нет. Лагеря сокращаются. Вертухаев увольняют в запас. Смерша нет, заградотрядов нет. Но вы – наследники и продолжатели этих жестоких идей, подразделений, способов управления страной и манипуляцией людьми. Как вы организованы, для чего? Вы сладострастно держите в руках созданные вами внегосударственные и, по большому счету, нелегальные механизмы.

Власть, право судить и убивать – самая большая ваша страсть. У вас огромный аппарат. Вы за гроши нанимаете послушных тупиц: охранников, инспекторов, судебных исполнителей – лицензированных экзекуторов, палачей и киллеров; у вас же есть и те, кто приводит в исполнение ваши приговоры. И никто, никто не узнает, куда делся приговоренный вами человек.

В чем смысл вашей организации? Не могу вас назвать товарищами. Не товарищи вы мне, не товарищи и другим обычным людям. Вы нам господа. У нас диктатура. Но совсем не пролетариата. Среди вас нет никого, кто работал бы собственными руками, кто хоть когда-нибудь сделал что-нибудь полезное. Вы – диктатура. Господа новой формации. Думаю, что многие из тех, кто рулит нами официально, – директора, обкомовцы, менты, военные, – тоже подсудны вам и могут быть определены в расход, если вам покажется, что они тянут страну не туда. Вы одни, только вы одни, затертые годами и злобой старцы, знаете, что нам, обычным людям, надо. Вы не спрашиваете, что нам надо, вы знаете. Секта злобных и могущественных стариканов.

Так в чем же смысл вашей организации? Арестовывать невинных людей, держать их в страхе, затевать бессмысленные и бесполезные процессы, выносить ничем не обоснованные приговоры и приводить их в исполнение? Бессмысленная система создает коррупцию. В вашей системе нет ни смысла, ни нравственности. Поэтому все продается. Самый высокий ваш судья не сможет остаться честным. Поэтому стража пытается отнять одежду у арестованных, инспектора врываются в чужие квартиры, а невиновные вместо допроса должны позориться перед огромным собранием.

У вас есть бесконечные склады для хранения вещей арестованных. Там гниет честно заработанное добро арестованных, гниет или расхищается. Или перепродается вашими ворами-служащими.

Сейчас я кончаю. Меня это больше не касается. Выслушали меня? Очень хорошо. Если, конечно, здесь хоть кто-то заинтересован в правильном решении ваших судебных дел. Может быть, следовало бы обсудить то, что я вам здесь излагаю. Но у меня больше нет времени. Поэтому, если вам нужно обсуждение, – как-нибудь в другой раз.

Из дальнего угла зала раздались дикие вопли. Женские крики и вопли. Помимо капитана Вагинян, здесь была только одна женщина – его бывшая соученица Нюра. Когда она тихо вошла в зал во время работы комиссии, Борис так и подумал, что она обязательно что-нибудь напортит. И в тот раз, когда он оказался в такой неудобной ситуации с Эсмеральдой Вагиновной, – зачем она вошла, кому это было надо?

«Во-первых, неудобно. Во-вторых, почему она вмешалась? Он же написал это «добросердечное признание». На этом все и закончилось бы. Армяночка, у нее доброе сердце, она и закрыла бы это дело. А Нюра… Она, конечно, хотела помочь, но получилось как раз наоборот. Крутанули все дело сначала, и теперь вот что получилось. Что это она так орет, будто ее режут? Неизвестно, виновата она в этом или нет».

Он видел только, что какой-то молодой парень, похоже, просто студент, уволок ее в угол, там завалил на пол и крепко прижал к себе. Над толпой взметнулись ее оголенные крепкие ноги в спортивных тапочках.

Вокруг столпились те, кто стоял ближе к ним. Все были в восторге. Во-первых, это забавное происшествие неожиданно нарушило серьезность, которую пылкая речь Бориса внесла в работу то ли комиссии, то ли собрания. Во-вторых, это было так забавно. Нюра истошно кричала – так, будто ее резали. Борис вначале опешил, услышав эти истерические крики и увидев ее закатившиеся глаза и перекошенный будто от нестерпимой боли рот. Борис слышал, что именно так выражают свой любовный восторг некоторые восточные женщины. Слышал… А здесь вот оно, наяву, на самом деле, да еще на глазах у толпы людей. Нюра, Нюра, недаром он еще в школе вожделел… Не мог спокойно смотреть на острые соски, протыкающие ее школьную черно-коричневую форму.

Этот шок, это изумление Бориса продолжалось только одно мгновение. Потом был осознанный порыв выставить эту неприличную парочку из зала, навести порядок. И, конечно же, те, кто был в первых рядах рядом с истошно вопящей Нюрой, – как же она потрясающе вопит в такт движениям студента, как бы ему самому хотелось это испытать, оказавшись на месте этого студента, – конечно же, они должны помочь Борису в этом. Но никто не шелохнулся. И когда КГ хотел поближе проникнуть и подойти к непристойно ведущей себя паре, ряды наблюдателей сомкнулись. Он очутился лицом к лицу с толпой. Кто-то уперся рукой в грудь Борису, удерживая его, не давая приблизиться, а кто-то даже ухватил его за шиворот.

На мгновение ему показалось, что его хотят лишить свободы. Он неправильно оценил этих людей, понадеялся на эффект, который должна была произвести его речь. Или они притворялись. А теперь надоело притворяться. Есть кое-что и поинтересней, чем речь арестованного недобитого интеллигента. А может быть, работа так называемой комиссии уже подошла к своей развязке, его участь уже решена, и всем надоела эта неумная комедия.

Какие люди окружали его? Маленькие, злые глазки, свисающие «бульдожьи щечки», огромные дряблые мешки вторых и третьих подбородков, выпадающие наружу, огромные выпученные глазные яблоки больных базедовой болезнью, дрожащие подагрические руки, желтые зубы, огромные, свисающие до колен животы, вываливающиеся розовыми подушками или, наоборот, иссушенные возрастом старческие губы. Какие-то миражи, а не люди. Казалось, протянешь руку к голове или груди иного, а она, рука эта, возьми да и пройди насквозь – не люди, а голографические изображения.

И у каждого из них на лацканах пиджаков и воротников, на груди – значки, значки, рубиновые, оранжевые, ромбические, прямоугольные, с зазубринами и в обрамлении черного или белого блестящего металла. Значит, они все заодно. Деление на «левых» и «правых» было просто игрой. Они из одной системы. У них значки, у меня – отметина на лбу.

На обоих концах воротника милейшей Эсмеральды Вагиновны также два рубиновых ромба без дополнительных надписей. Надписей нет. Все равно, это знаки отличия.

К кому он тогда обращался? К служащим этой преступной системы. Они все заодно. А он здесь чужак. Баран, обреченный на заклание. Зачем он распалялся, зачем пустил в ход все свое красноречие? На что он надеялся? Зачем вообще пришел сюда? Рассчитывал здесь, среди этих людей, найти, стыдно говорить, справедливость. Справедливость живет в других домах, если она вообще есть хоть где-нибудь.

– Значит, вы все здесь чиновники этой продажной конторы? – закричал он. – Вы аплодировали, осуждали, испытывали меня, проникли сюда под видом комиссии, чтобы посмеяться надо мной и осрамить. Служаки, престарелые выскочки-переростки. Хотите служебного роста? Пора уже в могилу готовиться. Вонючие пердуны, верные идеям ортодоксального метеоризма, здесь уже невозможно дышать, здесь все заполнено вашим смрадом, запахом немытого тела и гнилых зубов. Пустите меня, да отпусти же ты меня наконец! Пусти меня, старая мумия, или я ударю тебя, и ты рассыплешься.

Толпа расступилась, в недоумении глядя на КГ.

Он схватил шляпу со стола дознавателя и рванулся к выходу, но капитан Вагинян, несмотря на кажущуюся тучность, оказалась быстрее и преградила ему дорогу к двери.

– Одну минуточку. Я была к вам так добра. Но вы не можете оценить простых человеческих качеств – таких, как дружелюбие, готовность помочь, женская нежность, в конце концов. Вы очень разочаровали меня. Отказались от допроса. Сами отказались. И вы лишили себя важного преимущества, которое дается арестованному, – отстаивать свою точку зрения и доказывать собственную невиновность. Я несколько раз пыталась помочь вам, а вы не поняли.

КГ расхохотался.

– Вы думаете, что вы добры? Что вы оказали мне честь, допустив меня до ваших тайных долин? Может, вы еще думаете, что как-то особенно хороши собой? Мерзость правоохранительная, блудница вавилонская, дурра ограниченная, теряющая хватку охотница до молоденьких мальчиков, плохо подмытая распутная старуха с дряблой грудью. Ну и сиди здесь со своей засаленной конторской книгой и занудными допросами!

Он выскочил на лестничную площадку, громко захлопнул дверь и побежал вниз по лестнице.

В зале поднялся шум – комиссия оживилась, и ее члены принялись обсуждать произошедшее, предлагая друг другу различные оценки поведения арестованного и дознавателя, глубокие оценки и суждения, основанные на их огромном жизненном опыте, вынесенном из истории личного участия в боевых действиях в горячих точках планеты, а также в баталиях холодной войны – как с мировой закулисой, так и с собственным народонаселением.

5

Всю следующую неделю Борис караулил телефонный звонок. Отлучаясь по делам с работы, неизменно узнавал у секретаря после этого обо всех телефонных контактах, кто звонил, кого спрашивали, о чем сообщали. Возвращаясь домой, непременно заглядывал к Евдокии Прокопьевне и справлялся, не звонил ли ему кто-нибудь.

– Ах, как же вы взволнованны! Вы такой молодой, красивый, не надо вам так расстраиваться, – отвечала мадам Гаулейтер. Она держалась теперь очень напряженно после того, как Борис в последний раз говорил с ней, – не то чтобы неласково, очень даже строго говорил, – боялась новой выволочки. – Не думайте ни о чем, Борис Илларионович, тем более – о телефонных звонках. Если что-то будет, я тут же вам сообщу.

Борис ждал. Его должны все-таки вызвать. А этот его отказ от допроса в прошлое воскресенье нельзя ведь понимать буквально. Тем более что уходя, он недвусмысленно сказал, сказал четко и определенно, что сейчас он просто спешит, но готов участвовать в допросе в следующий раз. Но звонка так и не последовало. Что это значит? Не может это быть просто так, такое молчание что-нибудь да означает. Например, то, что он должен прийти к тому же дознавателю – она ведь не выполнила свою работу в полном объеме – в тот же день и час и в тот же самый дом на Манежном. Пока еще рано решать. Неделя только началась. Надо подождать до субботы. Еще позвонят. А не позвонят, вот тогда и нужно будет поразмышлять о том, что теперь следовало бы предпринять.

Однажды утром, придя как обычно вовремя в свой кабинет, он обнаружил, что там его ожидает посетитель. Молодой человек в спортивной одежде и спортивного сложения, лет двадцати с небольшим, сидел в кресле рядом с его столом спиной к входу. Когда он обернулся, Борис сразу узнал этого улыбчивого юношу.

– Привет, Хамзат, рад тебя видеть. Какими судьбами? Давно, давно ничего о тебе не слышал. А ты неплохо выглядишь, совсем мужчина, возмужал.

Они обнялись по кавказскому обычаю, дважды прикоснулись друг к другу, сначала одной щекой, потом другой, одобрительно похлопывая по спине и плечам.

– Здорово, Илларионыч, – приветливо сказал молодой человек. – Мы не виделись с тех самых пор, когда твои отец с матерью – да, с ними еще была твоя сеструха, Фрида, кажется, верно? – уехали на Севера. Сколько прошло, лет пять? Ты тогда учился. Остался в общаге, как я понял. Помню, помню, ты был чемпионом института на 800 метров.

– Да, бегал я тогда здорово.

– Обычно на Севера едут за длинным рублем, а твои – переждать непогоду. Жаль, жаль Илларион Шалвовича. Пересидел неприятности, мог бы уже вернуться, да не дожил. Они с моим дядей, Шамилем Салмановичем, большими делами ворочали. Так он и сейчас при делах, мой дядя. Сидит здесь, в Ленинграде, а его бригады на Урале, в Казахстане по селам ездят, дома ставят. Мы, чеченцы, хорошо строим – быстро и без обмана. Я тоже этим занимаюсь. По дядиным стопам пошел.

– Как ты сюда попал? Это же режимное предприятие.

– Как попал… Меня везде пускают. Связи – и в милиции, и в КГБ. Попробовали бы не пустить. Потом, глядишь, машина наехала. Или неприятности с родными случатся, пропадет кто-то и все – где его найдешь? В общем, у меня с этим нет проблем. Ты женился? Нет, не встретил, на ком стоит жениться? Я тоже.

– А ты почему?

– Девушек много. Но мне нельзя.

– Что значит нельзя, почему нельзя?

– Мама не разрешает. Нам можно только на чеченке жениться. Где здесь чеченку найдешь? Еще и не каждую мама одобрит. У нас вообще порядки строгие, я все соблюдаю. По пятницам – в мечеть. Не пью. Пост в Рамадан соблюдаю. Не то что ты, неслух. Последний раз когда в церкви был? Вот видишь. Вообще не ходишь.

– Не хожу. Почти не хожу. Ты-то с чем пожаловал? Я делами в твоем понимании не занимаюсь, на меня не рассчитывай. Служу в госучреждении, мне хватает.

– Знаю, знаю. Слушай, чего эти-то к тебе все время заходят? Бумажки носят, взад-вперед, взад-вперед. Не дают спокойно поговорить. Скажи им, у нас дело есть и к тебе пока нельзя…

– Что я слышал, Илларионыч, неужели это правда? – спросил Хамзат, когда они остались вдвоем. Он выскочил из кресла и присел на стол, не обращая внимания на лежащие там бумаги. Наклонился к Борису и тихо повторил: – Это правда?

После этого вопроса КГ стало предельно ясно все, что может произойти дальше. Ничего не ответил он Хамзату, молчал. Думал о том, что работы на сегодня очень много. Увы, что-то придется отложить, не выставлять же Хамзата за дверь. КГ был многим обязан дяде Хамзата. Тот был своего рода опекуном Бориса, когда отец с матерью перебрались на Север. Помог закрыть без потерь цех отца, помог им купить квартиру в Котласе. Не без своего интереса, конечно. Но не бросил, не «кинул», как говорится в их кругах. Хамзат и его дядя – оба они ребята мстительные. И обидчивые. Уйдет, улыбнется, скажет примирительно: «Ну что ты, не извиняйся, спешишь так спешишь. Раз у тебя есть дела поважнее, пусть так и будет. Какие вопросы, мы ведь свои люди, давно знаем друг друга». В том-то и дело, что знаем, знаем мы вашего брата. Уйдет, а сам обиду затаит. Мне только этого сейчас не хватает – новых неприятностей, на этот раз – с другой стороны.

КГ понял, что придется теперь все обсуждать. Ну так что? Надо расслабиться и отдаться во власть течению. Его охватила волна приятной усталости. Взгляд искал возможности расширить пространство обзора, выскочил через окно на улицу и уперся в угол соседнего дома. В его поле зрения был только треугольник неба и кусочек Госпитального переулка. Когда-то это был проезд с Греческого к Суворовскому проспекту. А сейчас все дома были захвачены мощным НПО «Базальт», переулок перегородили металлическими заборами с воротами и превратили во внутренний двор института.

– Смотри-ка, тебе что, все равно? Стену изучаешь? Ответь мне, неужели это действительно правда? Выходит, что правда. Молчишь. Похоже, правда. Что это у тебя за отметина на лбу?

КГ трудно было выйти из оцепенения, но он все-таки произнес нечто невнятное.

– Дорогой Хамзат. Я действительно очень рад тебя видеть. Но совершенно не понимаю, о чем ты меня спрашиваешь.

– Борис Илларионович, Борис Илларионович, – с укором сказал Хамзат. – В вашей семье всегда ценили правду. Ты тоже никогда не обманывал. Мой дядя говорил: «С этими людьми можно иметь дело. Они не станут врать и выкручиваться». Мне не нравится то, что ты сказал. Это дурной знак. Если не хочешь говорить со мной – пожалуйста, я прямо сейчас уйду. Ты этого хочешь?

– Мне кажется, я понимаю, о чем ты, – покорно произнес Борис. – Ты, наверное, узнал, что на меня заведено дело.

– Ну наконец-то. – Хамзат облегченно вздохнул. Это выглядело так, будто с его души упала огромная тяжесть. Он покачал головой, съехал со стола, уронив на пол несколько документов, и с удовлетворением опустился в кресло. – Конечно, я знаю, что на тебя заведено дело.

– Мне не очень хочется говорить здесь об этом, ведь нас пишут. Ну да мне теперь все равно. Но от кого ты узнал?

– Ты что, дитя? Все знают. Спроси своих подчиненных, курьеров, охрану, спроси своих вышестоящих… Все знают. Все знают, что процесс уже начался, что процесс очень серьезный. Но существа дела никто не знает. – Хамзат был совершенно спокоен. – Ну и что ты скажешь?

«От этого разговора, похоже, не удастся отвертеться, – подумал Борис. – Это не юный Хамзат, дитя гор, невинные вопросы задает, это его дядя Шамиль, опытнейший и матерый Шамиль Салманович меня спрашивает. Придется отвечать».

– Да, Хамзат, это правда, – со вздохом ответил КГ.

– Как правда, какая правда? Что за процесс? Ты что, в уголовку влип?

– Точно не знаю. Но, похоже, процесс уголовный.

– И ты спокойно занимаешься своими делами, когда тебе грозит уголовный процесс? Ты совсем не похож на своего отца Иллариона Шалвовича.

– По-твоему, я должен нервничать, переживать. Как говорил незабвенный Рудольф Абель: «А это поможет?». Какая тебе разница, кто такой Абель? Факт тот, что это никогда не помогает, друг мой. Чем я спокойней себя веду, тем больше вероятность, что исход дела будет благоприятным. Тебе-то из-за чего волноваться?

– Получается, что не я тебя успокаиваю, а ты меня. Мой дядя был твоим опекуном. Опекал тебя и твою семью. На нас тоже тень ляжет. У нас, чеченцев, и так проблем с органами выше крыши. Тебе это, может, и неважно. Но подумай о себе, о матери, о сестре. Сестра кончила институт? Вот видишь, нет еще. Ей еще жить да жить. Ей надо замуж выйти. Ты всегда был их гордостью. А станешь позором. Хочешь сказать, что ты ни в чем не виноват… Невинный человек не ведет себя так, как ты. Ты в своем уме? Давай выкладывай все начистоту. Мы с дядей поможем тебе. В чем тут дело, выдал какие-то секреты иностранцам? Или валютой занимался? Хочешь, чтобы тебя расстреляли, как Файбишенко и Рокотова?

– Да не кричи ты так, Хамзат. Здесь у меня нельзя обо всем говорить, я же предупреждал. Извините его, товарищ майор, он сам не знает, что говорит. Даю настройку: «Раз, два, три, коммунизм неизбежен, товарищ майор». Не кричи. Кто-нибудь наверняка стоит под дверью и подслушивает. Секретарь или эти позорные Реликтов с Рецептовым. Скажут: «Ого-го, Кулагин попался на валютных махинациях!». Еще хуже получится, чем сейчас. Пойдем, выйдем на улицу. Будем как бы прогуливаться и обо всем поговорим. Отвечу на все твои вопросы. А то, что я несу ответственность перед семьей, это и так ясно.

– Вот это правильно. Пойдем, Илларионыч, пойдем скорее и поговорим. Мне дядя сказал конкретно и отчетливо: «Не уходи, пока не разберешься. Выйдут на нас – у нас тоже проблемы появятся». Он бы и сам приехал, не хотел светиться.

– Хорошо, хорошо, Хамзат. Ты свою задачу хорошо понимаешь. Я должен оставить кое-какие распоряжения.

Как ни странно, последние распоряжения по работе ему надо было дать именно Реликтову и Рецептову. Вызвал их по телефону. Показал нужные бумаги и пояснил, что надо сделать, чтобы уровень телеметрии нашей аппаратуры оборонного назначения был не ниже, а выше зарубежных аналогов. «Один – тупой и ленивый, другой – шустрый и суетливый. Ничего они не сделают, зря время теряю», – думал КГ. А Хамзат тем временем сновал по кабинету, делая время от времени идиотские прыжки, выкидывал вперед руку или ногу, готовя себя к будущим сражениям с предполагаемым противником. Реликтов с Рецептовым слушали наставления Бориса холодно и внимательно, делали вид, что не замечают выходок странного кавказца, неизвестно зачем оказавшегося в кабинете КГ, выслушали до конца пояснения и поручения Бориса, все записали и вышли, кивнув головой. «No comments», – читалось в их взглядах.

Не успела закрыться за ними дверь, Хамзат закричал:

– Хорошо, что здесь не было дяди Шамиля! Что за клоунов ты держишь? Паяцы, ограниченные тупицы. Наконец-то мы можем идти.

Они двинулись вниз по лестнице к вестибюлю. Здесь было много персонала, здесь как раз в это время проходил замначальника отдела. Тот с удивлением посмотрел на возбужденные лица КГ и незнакомого молодого кавказца и скептически улыбнулся. «Считает, что он заработал очки в негласном соревновании со мной, – подумал Борис. – Ничего, при следующей встрече я легко наверстаю упущенное. Я вам, товарищ Якобсон, скажу такое, что мгновенно смоет вашу скептическую улыбку».

– Итак, Илларионыч, только откровенно. Как братан братану. Что это за процесс?

Борис закурил, попыхал сигаретой и, наконец, сказал:

– Ты не поймешь. Специально говорю для твоего дяди. Этот процесс не из тех, какие проходят в обычном суде.

– Дядя так мне и сказал, не знаю, что это означает, именно это и сказал. Он заранее понял. Плохо, Илларионыч, плохо.

– Почему плохо?

– Слушай, ты хочешь, чтобы тебе помогали? Хочешь? Тебе говорят – плохо, значит, плохо!

На проходной Борис предъявил свои корочки, а Хамзат неожиданно показал язык опешившему охраннику. Тот отпрянул, но не возмутился и пропустил Хамзата без разговоров – видимо, какие-то экстраординарные воспитательные беседы с ним уже состоялись до этого.

– Тебе говорят – плохо, значит, плохо! – еще раз прокричал Хамзат и внезапно остановился. Люди, шедшие вслед за ним, шарахнулись в сторону. Борис взял его под руку и потянул на улицу, чтобы скорей смешаться с пестрой толпой.

– Как же это могло случиться? – огорченно сказал Хамзат. – Дядя с меня три шкуры сдерет. Как же мы это все упустили? Ты знаешь, дядя всегда считал себя твоим опекуном. Слово дал Иллариону Шалвовичу приглядывать за тобой и твоей семьей. Он всегда гордился тобой. Он знает: такие вещи делаются заранее, готовятся незаметно. Незаметно-то незаметно, но должны были заранее появиться какие-то признаки, намеки. Дядя сказал, что он и сейчас тебе поможет. Но поезд уже в пути, остановить его очень трудно. Так дядя сказал. Исхудал ты, заметно исхудал, будто болен чем-то. Дядя считает, что тебе надо уехать – к матери на Севера. Подкормишься, отдохнешь, это тебе пригодится. У них там будет меньше мер принуждения. Остаются, конечно, письма, звонки. Но напряжения будет меньше, так он сказал. Посылать уполномоченных – хлопотное дело, вдруг ты обратишься в милицию… Или в какие другие органы. Они тебя по-любому достанут. Но тебе будет полегче, так он считает.

– А сам ты как считаешь?

– Что я? Дядя сказал сделать – я к тебе. Поручение есть – донести его позицию. Может быть, и решить вопрос. Так что давай к матери. Она рада будет. Давно мать не видел? А сеструху?

– Не факт, что мне разрешат выезд.

– Не дрейфь, разрешат. Зачем им что-то тебе запрещать? Ты и так у них на крючке. А на Запад не убежишь – у тебя секретность. Есть секретность? Есть. Вот и не убежишь. Я бы убежал. Да я не буду, мне незачем. А у тебя не получится. Вот и поезжай к матери.

– Честно говоря, я не думал, что ты эту ерунду примешь всерьез. Дядя – тем более. А вы-то оказались гораздо серьезней меня. Как вы оба все это близко к сердцу приняли!

– Илларионыч, я, конечно, не дядя. Он сказал бы тебе все реально, разложил бы по полочкам. Но я тоже кое-что смыслю. Ты очень изменился. Всегда был такой разумный, дядя говорил: «Точь-в-точь как его отец». А сейчас разум тебе изменил. Скажи мне, ты хоть понимаешь, что будет, если ты проиграешь процесс? Когда нас выселили с Кавказа, мы потеряли родину, добро, дома. Но не все. Жизнь продолжалась. Видишь, мы живем. И неплохо живем. Дождались – вернулись домой. А если ты… не выиграешь процесс, тебя вычеркнут из жизни. Все закончится. Это огромный позор. И семью свою ты тоже потянешь вниз, на дно. Вот к чему ведет твое равнодушие. Я моложе тебя, но я вижу все, что будет. Очнись, возьми себя в руки.

– Понимаю, понимаю, дядя дал задание. И ты готов в лепешку разбиться, чтобы выполнить его. Успокойся, Хамзат. Дядя для тебя авторитет. Кстати, твой дядя и для меня авторитет. Хотя бы потому, что он так давно и упорно помогал всем нам. Ты даже не представляешь, какой на самом деле будет авторитет у твоего дяди. Его ведь фамилия Басмаев. Он будет авторитетом для всего Кавказа, для всей России, может быть, для всего мира. Вы беспокоитесь обо мне. Я вам обоим очень даже признателен – и тебе, и ему. Передай это дяде и сам мне тоже поверь. Волнением суды не выигрываются. Это путь в никуда. Это не помогает, как сказал Абель. Ему самому помогло то, что толковый адвокат сумел обменять его на Пауэрса.

Поверьте вы оба моему практическому опыту. Отъезд к матери – совершенно ненужная вещь. Да и для них, для следователей и судей, это будет только признаком слабости, это будет расценено как признание моей вины. А в чем моя вина? Я ничего, НИЧЕГО не сделал. Конечно, здесь они могут меня преследовать. Но здесь у меня будет достаточно оперативной свободы. Здесь я смогу гораздо больше чего-то предпринять, чтобы противодействовать их натиску, чтобы лучше руководить своим делом, так дяде и передай. Думаю, он меня поймет.

– Это, кстати, мне нравится, что ты сказал. Я думал, мы с дядей займемся твоими делами. Но раз ты готов не отсиживаться и готов в полную силу поработать в этом процессе, чтобы разрулить его в свою пользу, это еще лучше. Займись всерьез своим делом. Не спи. Проспишь момент, когда Аллах готов будет помочь тебе и принять хорошего человека в свои объятия.

– Вот и чудесно. Наконец-то мы с тобой, Хамзат, поняли друг друга. А есть ли у тебя и у дяди какие-то предложения, что мне сейчас нужно было бы предпринять?

– Дядя сказал, что он давно не занимался такими делами, потерял связи с нужными людьми, которые реально во всем этом разбираются. И потом, все это получилось как-то неожиданно. Мы вообще-то подозревали, вот меня Шамиль Салманович и послал к тебе разведать обстановку. А я увидел тебя и сразу все понял. Но это уже неважно. Ты упустил много времени. Надо начать действовать, как можно скорее. Не теряя ни минуты.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?