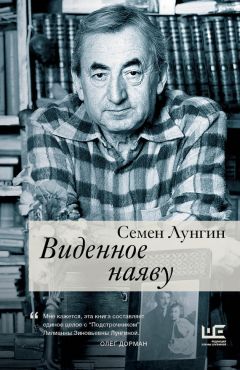

Текст книги "Виденное наяву"

Автор книги: Семен Лунгин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Небольшое отступление о бутафории, которая не есть бутафория

В начале войны ГИТИС был эвакуирован в Саратов, туда, куда вывезли и Художественный театр. Мы даже ехали в одном эшелоне. И по приезде многие студенты, в том числе и я, нанялись на разные работы в постановочную часть МХАТа. Я оказался в бутафорском и мебельном цехе. Нашей обязанностью было приносить мебель да бутафорские предметы, которые и делали такими живыми и достоверными декорации Художественного театра тех лет. Пусть это не покажется сентиментальным, но когда мы впервые расставили в «Трех сестрах» настоящую мхатовскую мебель, наконец-то прибывшую в Саратов из Москвы, то вышедшие проверить декорацию актрисы расплакались самым откровенным образом. Всхлипывая, гладили они стулья, спинку дивана и приговаривали сквозь слезы:

– Наша мебель… Господи, наша мебель…

Ведь тогда, в ноябре 1941 года, враг подошел так близко к Москве. Я и сейчас, вспомнив это, слышу их интонацию, как будто не прошло с тех пор почти полвека…

Бутафорией называлось все, что хранилось в этом цехе, причем, главным образом, не подделки из папье-маше подо что угодно или из листовой латуни под золото, а подлинные, прямо-таки антикварные вещи, не только по нынешним представлениям, но и по тогдашним. Трубки и чубуки из «Мертвых душ», замечательная посуда – целые кузнецовские сервизы, старое стекло, хрусталь, рюмки, графины, бокалы с какими-то вытравленными «царской водкой» монограммами, ридикюли «бель эпок», обшитые стеклярусом, зонты из вологодских кружев, испанские веера – чудо искусства, трости из прекрасного дерева с рукоятками черненого кавказского серебра и слоновой кости… Весь этот музейный реквизит был привычен старым мхатовцам и, более того, необходим им для ощущения достоверности происходящего, прямо-таки физиологического ощущения, рождающего правду в главном – в естественности действий и доподлинности чувств. Да, эта мебель и эти вещи были, видно, неотъемлемыми от «стариков» МХАТа в той же мере, как и французские духи, уж не припомню сейчас их названия, были неотъемлемы от Книппер-Чеховой – Раневской. Ведь ее платочек в «Вишневом саде» должен был пахнуть только этими и никакими другими духами, так уж повелось с первой репетиции и было утверждено самим К. С., иначе… Иначе ничего художественного не получалось!

Когда, бывало, я сиживал в свободные минуты в бутафорской комнате за сценой Саратовского тюза, где тогда играл МХАТ, окруженный стеллажами со всеми этими бесценными предметами, про каждый из которых можно было бы рассказать особую историю, да которые и вправду сами по себе имели свои особые истории, я испытывал странное ощущение, подобное щекочущему теплу на коже, словно меня с полок пронзали невидимые энергоносные лучи… Мне еще тогда подумалось, что не похожий на подлинный предмет, а именно подлинный дает опору для не похожих на подлинные (то есть фальшивых чувств), а для самых что ни на есть наиподлиннейших, которыми так дорожили, при всей своей роскошной актерской технике, «старики» Художественного театра. Попав, как говорят парапсихологи, в «поле» этих предметов, я был уже не властен избежать их воздействия. Шутка ли! Вот трость Константина Сергеевича – Гаева… Вот веер Книппер – Раневской… Вот крестик Качалова – барона из «Дна», как для скорости называли тогда в театре «На дне» Горького… Вот роскошная книга, изданная в XVIII веке в Италии, сочиненная Метастазио, в зеленом сафьяне, да еще с закладками венецианской работы с золотым тиснением. Но главное – на некоторых страницах были слова и каракули, начертанные самим Станиславским, когда он играл на сцене с этой книгой, и несколько его подписей. Собственноручных!.. Ни слова, ни завитки эти ни смысла, ни значения, во всяком случае, для меня, не имели, но магическую эманацию, как мне казалось, ЕГО предмета томик этот несомненно продуцировал. Как, впрочем, и чубук с бисерной обтяжкой, наполненный еще не полностью сгоревшим трубочным табаком. Тем ароматным, «легким», как тогда, в первый военный год, стали называть любой табак, лишь бы он не был махоркой или самосадом. Каким запретным наслаждением было запалить втихую эту трубку и, волнуясь, затянуться отдающим давней, еще мирного времени, сладостной медвяностью, дымком от табака, набитого бог знает когда, там, так далеко отсюда, от Саратова, в Камергерском переулке…

Нам, гитисовцам из бутафорского – мебельщикам, – полагалось приносить на сцену, а потом уносить тяжеленные столы, диваны из настоящего старого дерева, пудовые ореховые шкафы, стулья, садовые скамьи… А после спектакля, когда рабочие сцены растаскивали по сторонам ставки павильонов, завязывали узлами кулисы и «натуживали» падуги с аппликациями осенней листвы сада дома Прозоровых, мы с моим товарищем иногда выдвигали назад диваны из третьего акта и, представьте себе, счастливо укладывались спать в тепле мхатовской сцены, в густом пропыленном воздухе, разогретом зрительским дыханьем, прокаленном жаром софитов и трепетным волнением великих артистов великого театра… Но это случалось ох как не часто! А так всякий день мы, стуча зубами, мчались, оскальзываясь, вниз по льду саратовских продувных улочек на Бахметьевскую, к пробранному насквозь жестоким морозом общежитию Медицинского института. Стены комнат там посверкивали от инея, как после метели, и мы, не раздеваясь, торопливо шмякались прямо в пальто на свои кровати, крепко завязав под подбородком уши зимних шапок и замотав кашне.

Ужасно холодная зима наступила после той страшной осени…

Осень сорок первого. Две прогулки

Это было то ли четырнадцатого, то ли пятнадцатого октября. Уж не помню, почему мы с Ильей в тот день оказались вместе на площади Дзержинского. То ли он еще не уехал в Свердловск в Академию, то ли за чем-то вернулся в Москву на день-другой, но четко помню, как мы стояли у входа в метро и вдруг увидели, что все прохожие почему-то глядят вверх. Мы тоже подняли головы.

Осеннее небо цвета старой алюминиевой ложки, и вся его видимая ширь была усеяна черненькими рябинами, словно увеличенное до бесконечности яичко какой-то лесной птицы. Стереоскопия многослойной глубины, обозначенная этими темными пятнышками, завораживала. Колдовская сила этого апокалипсического зрелища состояла в том, чего мы поначалу и не заметили: все эти мириады черных точек чуть покачивались, чуть приподнимались, чуть опускались. Они были принадлежностью неба и танцевали в нем какой-то жуткий шаманский танец.

– Что это, что это? – тревожно шептали люди вокруг.

Редкие автомобили вздымали с асфальта рваные облачка густого черного тумана, легкий ветерок гнал их к тротуарам, и они, прибившись к гранитным бордюрам, свивались, будто тополиный пух по веснам, в некое подобие жгута. И мы поняли, что это такое: это был пепел сожженных бумаг. Сколько тонн спалили их тогда в учрежденческих котельных в дни, когда Москва находилась на осадном положении, что значилось на них, когда они были белыми листками с машинописным текстом? Кто знает!

…И вот тогда мы с Ильей решили, что свидетельствовать – главная миссия человека, обученного грамоте. Свидетельствовать о времени и, как положено современнику, толковать его. Я пишу об этом, не смущаясь очевидностью того давнего, пусть наивного нашего открытия, потому что и посейчас так считаю. Что же до Ильи, то он принял это решение, как закон для себя, и весь свой путь с нашей победоносной армией на запад (окончив Военно-воздушную академию в Свердловске, он стал вооруженцем в авиационном полку) неукоснительно вел дневник. Тетради эти сохранились…

Еще один эпизод всплывает в памяти. Тот же октябрь сорок первого года. Качающийся вой сирены воздушной тревоги застает нас у Курского вокзала. Люди привычно бегут прятаться в метро с детьми, чемоданами, загодя связанными узлами.

Эскалатор был отключен, и мы, под окрики комендантского патруля, потопали вниз в плотной череде других… Во время тревоги я в метро оказался впервые, Илья тоже. Теперь просто невозможно представить себе подземную станцию, вся обозримая площадь которой покрыта плотным слоем лежащих людей. Кряхтенье, тихие стоны больных, которых на руках внесли сюда, да многоголосый плач малюток, раздающийся то в одном конце, то в другом. Миновав сотню препятствий, мы добрались до перрона. Рельсы были укрыты деревянными щитами. Люди – здесь их тоже было множество – торопливо вынимали подстилки, одеяла, зимние пальто, накрывали ими щиты, укладывались, устраивались, умащивались. И скоро все рельсовое пространство станции от одной дыры туннеля до другой превратилось в огромное лежбище, в длинную шеренгу плотно, бок о бок уложенных людей. Откуда-то доносилось глухое уханье: то ли выстрелы, то ли взрывы. Картина человеческой беды была устрашающей. Слитное дыханье тысяч испуганных людей казалось гулом разбуженных недр…

По переносной лесенке, подобной той, что приставляют в театре к сцене во время репетиций, мы спустились на настил. Самый его конец, сантиметров тридцать, был свободен. Я уселся на доски и кивнул Илье, чтобы он тоже сел. Он поглядел на меня с удивлением, чуть ли не с неприязнью:

– Сидеть? Да ты что?..

– А что делать?

– Идти домой, – ответил он непререкаемым тоном. – Идти домой.

Я послушно поднялся, и мы вошли в туннель. Гравий хрустел под ногами, мы то и дело спотыкались о бетонные шпалы, чиркали щиколотками по рельсам и потихоньку шли вперед. Илья достал спичку, закурил. Пламя оказалось немыслимо ярким. Словно проявились на негативе неразличимые во тьме ребра тюбингов. Огонек погас, и снова путь освещали лишь тусклые лампочки на стене туннеля, редкими бусинками уходящие куда-то в невидимость. Пройдя метров двести в сторону станции «Площадь Революции», мы оглянулись – «Курская» яркой щелкой виднелась далеко сзади. Впереди была тьма. И как сгустки ее, внезапно, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, вырастали громадины пустых черных вагонов. Глаза помаленьку привыкли к темноте, а уши – к подземной гулкости.

…Я вспомнил, как семь или восемь лет назад отец водил меня на строительство Метрополитена, в шахту, что была на Мясницкой, напротив Главного почтамта. Как мы долго, скользя, чуть ли не срываясь, спускались по вертикальным лесенкам с горизонта на горизонт, и чем ниже оказывались, тем яростней бушевал ливень грунтовых вод, тем громче хлестали их струи по задубелому брезенту шахтерских роб. Каким волнующим для меня, мальчишки, было это приобщение к неведомому фантастическому подземному миру… И вот я снова под землей, а надо мной – Москва, военная Москва… Что там сейчас наверху? Может быть, груды развалин, огонь, дым?.. И туннель этот уже не представляется мне фантастическим как когда-то.

– Идем-идем! – подгонял меня Илья.

Я даже начинал злиться, чего это он меня гонит, как овцу? Я прибавил шагу, вырвался вперед и услышал за спиной его свистящее дыханье.

– Слушай, – обернулся я к нему, – а если вдруг…

– Что?..

– Выйдет… Вот оттуда…

– Ну?

– Смерть.

– Смерть?

– С косой, в простыне, как положено… Хруст-хруст, звяк-звяк…

– Бред! – он явно осуждал меня. – Собачий!..

К чему, к чему, а уж к мистике Илья склонен не был.

– А если…

– Ладно, молчи! Идем!.. Идем! – И он засмеялся. Гортанный смех его странно зазвучал в гулкости туннеля.

«Какие мы все-таки с ним разные, – думал я. – Вот он никак не может сидеть и ждать, как все. Ему надо идти, под землей так под землей, но идти…»

– Интересно, найдутся ли еще такие дураки, чтобы переть, как мы, по туннелям?

Он передернул плечами:

– Идем-идем…

Так никого и не встретив, мы вдруг неожиданно оказались на «Библиотеке Ленина». Там тоже было полным-полно народу, но дышалось полегче – станция ближе к поверхности земли. Мы перешли на станцию «Улица Коминтерна», нынешнюю «Калининскую», и двинулись дальше. Странно, но никто нас так и не остановил, а Илья все подгонял меня: «Идем-идем…»

На «Смоленской» людей уже почти не было. «Угроза воздушного нападения миновала! Отбой!» Служители растаскивали раскладушки к стенам станции. Одним махом мы взлетели наверх по лестницам и разом повеселели. Город стоял как стоял. Ни разрушений, ни дымов вокруг. Надо было бежать по домам, ведь наутро ему уезжать в Свердловск.

– Ни фига себе прогулочка на прощание… Не меньше восьми километров. – У Ильи всегда было пристрастие к цифрам и вообще к точности.

Он повернул к Зубовской, я – к Новинскому. Пройдя несколько шагов, я оглянулся. Он стоял и смотрел мне вслед. Встретимся ли мы еще? Ведь война!.. Мы махнули друг другу рукой, и он побежал. Я навсегда запомнил его чуть расставленные в стороны руки, всю его фигуру, устремленную вперед.

«Идем-идем…» – звучало у меня в ушах. Какой-то бес нетерпения всегда гнал его. И прежде, и вот здесь, и потом. «Идем-идем!» – так подгонял он меня все годы, что мы работали вместе.

И вот теперь, когда я уже один застреваю на полпути, я говорю себе:

– Идем-идем!..

О запасе прочности театральных реплик

Я видел все спектакли «Три сестры», сыгранные во МХАТе с ноября 41 года по январь 42-го в Саратове. В конце января меня вызвали в Москву: умерла мама.

Много раз стоял я в кулисах, на одном и том же месте, и следил за несчастливой жизнью, творимой там, на сцене. Я даже не ощущал ее сценой. Оттуда, где я находился, не было видно ни откосов, державших полотняные стенки, ни рампы, ни выносного софита, ни осветительных лож, не было видно даже пыли, играющей в прожекторных лучах. Светило яркое солнце в то утро, и праздновались именины Ирины. Мне начинало казаться, что я вроде домового в доме покойного полковника Прозорова – так хорошо знаю всех, знаю все про всех, и тайной силой своей предвижу все, что случится с ними, и наблюдаю, не вмешиваясь, за проделками людских душ в эти полные печали, тревоги и надежды дни. Я предвидел, как вдруг все присутствующие перейдут в глубину комнаты к накрытому столу. И они переходили. Как один из офицеров, осмотрев поднос с напитками, объявит, что он выпьет темной водки и, начав наливать ее в свою рюмку, осведомится у хозяев, на чем, мол, она настоена?

– На тараканах! – грубо ответит, не задержавшись ни на миг, другой гость и станет наливать в свой бокал, скорее всего, лимонную настойку. Я знал, что в этот миг краткая неловкость заставит всех примолкнуть и что неловкость эту снимет звонкий девичий выкрик:

– Ах, какое отвращение!

Я знал, как волнуется и не находит себе места Андрей Прозоров. И я знал почему. Ведь он с таким нетерпеньем ждет прихода той, в кого был влюблен, и не на шутку. «Появись!» – приказывал я ей своей волшебной силой. И она появлялась в платье с зеленым поясом. Над ней посмеивались. «Скажите, – требовал домовой, – ну, скажите кто-нибудь, что сейчас за столом стало тринадцать человек…» И старый военный доктор произносил эти слова и, даже больше того, пояснял примету:

– Значит, есть влюбленные…

«Не смущайся, не смущайся!» – приказывал я наливающейся обиженным румянцем девице. Но разве моих чар может хватить, чтобы утешить хорошенькую провинциалку? Увы, нет!.. И она как ошпаренная выскакивала из-за стола и опрометью кидалась туда, за угол, где ее не было видно гостям. Бросив укоризненный взгляд на обидчиков, Андрей устремлялся за ней, и там, вдали от насмешливых глаз, умолял ее не держать на сердце обиду и простить этих таких душевных и, в общем-то, таких добрых людей… И понять, что она для него значит, и… да что уж говорить, стать его женой. Предложил робко, впервые в жизни, когда слова, выталкиваемые вдруг взорвавшимся чувством, обгоняют и рассудок, и здравый смысл и становятся теми воробьями, которых не поймаешь, раз они уж вылетели… Я, не отрываясь, следил за их объяснением, за звонкой его чистотой, старался проникнуть в их мысли, когда они так значительно замолкали, не отрывая глаз друг от друга… И тут за моей спиной раздавалось шуршанье колец по портальному тросу и слышались дружные хлопки. Кончилось первое действие, артисты молча расходились на антракт. Я же, наоборот, выскакивал на сцену, чтобы переставить мебель на второе действие.

А три десятилетия спустя в Болгарии я видел спектакль «Три сестры» в театре «София», прекрасном молодом театре. Сестер играли три очень молодые актрисы, вроде бы ровесницы, темноволосые, худенькие, динамичные, в красивых современных туалетах, слегка тронутых стилем «ретро». Они были равно энергичны и равно открыты жизни. Ну, что ж, подумал я, такими они, пожалуй, могли быть, этакие погодки, если не близнецы, очень непосредственные в своих душевных движениях, с чуть нескромной, как мне показалось, личной яркостью (которую я тут же приписал болгарскому национальному типу), с большой импровизационной свободой, наложенной на чеховские задания.

Я знаю текст пьесы почти наизусть, следить за происходящим труда не составляло, но в первый момент, до начальной реплики, я не мог бы с определенностью сказать, кто есть кто. Однако стоило раздаться словам: «Отец умер ровно год назад, пятого мая, в твои именины, Ирина…», как все сразу стало на свои места, хоть и пришлось совершить некое волевое усилие, чтобы внутренне приноровиться к этой Ирине, к этой Маше, к этой Ольге. Действие покатилось. Пришедшие офицеры были как будто с похмелья: словно подтверждая это, они очень резко кинулись к столу принять рюмочку-другую для просветления ума, и разговор о темной водке прозвучал поспешно и деловито. «Ну, что ж, в конце концов, так тоже могло бы быть», – подумал я. Смотреть было интересно; я начал верить происходящему и сколь-нибудь заметной «клюквы» не обнаруживал. Русский текст звучал в моей памяти, и я уже почти не замечал, что на сцене говорят по-болгарски… Но тут произошло событие, ради которого я, собственно, и взялся припоминать этот спектакль.

Появилась Наташа.

Стиль ее одежды был, пожалуй, таким же, что и у сестер. Правда, шелк платья обтягивал ее фигуру куда более откровенно, а когда она двигалась, то создавалось впечатление, что Наташу все время обдувает некий озорной ветер, то обнаруживая ее соблазнительные формы, то кокетливо пряча их. В этой чувственной игре возникал отчетливый привкус провинциальной пошлости, вызывавшей у присутствующих одновременно и тягу к ней, и отвращение. Некая, я бы сказал, социальная страсть ни в чем не отличаться от полковничьих дочерей с такой одержимостью владела Наташей, что создавала вокруг нее зону повышенного напряжения, попав в которую всякий мужчина испытывал наперекор чувству гадливости влечение к ней. Романчик с Протопоповым был запрограммирован, так сказать, изначально.

Чебутыкин сказал свою фразу, что, если за столом тринадцать человек, значит, есть влюбленные, и, хитро взглянув на Наташу, изобразил пальцами «козу рогатую». Наташа, смутившись, вскочила, вскрикнула, чем привлекла к себе всеобщее внимание, шумно выбралась из-за стола и убежала прятаться от издевателей и насмешников. Андрей, как и положено по пьесе, ринулся за ней. И вот тут, в отличие от мхатовских «Трех сестер» и от спектакля в театре Станиславского, который я тоже знал наизусть, пошла совсем «другая игра».

Скрывшись от глаз гостей и домашних, Андрей вдруг застыл, увидев, что и Наташа стоит недвижимо и, не мигая, глядит на него странно расширившимися зрачками. Он подошел к ней и каким-то неловким движением уперся ладонями в ее грудь. Она не пошевелилась и только, откинув голову, подалась вперед. Тогда Андрей рукавом отер свой разом взмокший лоб, оглянулся опасливо и силком потащил ее, не сопротивляющуюся, в кусты, то есть в сад, что был устроен справа на аван-сцене и даже спускался в боковой проход первого ряда. Наташа тяжело, как-то мокро дышала и была податлива его рукам… А руки эти – о, боже мой! Эти руки позволяли себе то, на что скромный зритель и глядеть-то не в силах. Молодые люди в приступе внезапно накатившего на них желания судорожно прижались друг к другу… Дыхания их спутались, волосы тоже. Руки Андрея шарили за пазухой Наташи, а она, опрокинувшись чуть ли не навзничь, стискивала его бедра коленями, и подвязки ее, представьте, были видны всему залу!.. Они что-то говорили, явно не вникая в то, что говорят… Их тела дрожали в порыве вожделения, и последняя фраза Андрея Прозорова, хрипло прошептанная им: «Будьте моей женой! Будьте!..», явилась однозначным завершением того, что вдруг случилось с ними…

Я все время ощущал неуместность своего присутствия сейчас здесь и не решался покоситься на сидящих рядом со мной, которые тоже вроде бы окаменели от чувства неловкости, от невольного соглядатайства и как бы соучастия в происходящем. А тут еще соседство с пирующими офицерами и тремя сестрами, которое придавало сцене Наташи и Андрея дополнительную остроту непристойной публичности. И в паузах, когда они замолкали, прерывисто дыша, со сцены, мне казалось, раздавался немой глас плоти, словно обеззвученный вопль бурных весенних свадеб каких-то неведомых рогатых тварей в дремучем лесу… И одна мысль не покидала меня: а каково сейчас им – артистам? Каково им?..

Спектакль не выходил у меня из головы, даже чем-то мучил. Я не мог себе представить, чтобы чеховские реплики давали повод к такому решению сцены, чтобы актеры могли так вызывающе ее сыграть. Я был уверен, что они как-то изменили текст…

«Идем-идем!..» – сказал бы Илья Нусинов. И на другой день я отправился в библиотеку, чтобы проверить, точно ли помню финал первого действия.

Начал читать и был изумлен: насколько слова, оказывается, легко и органично «ложились» на болгарскую трактовку. Скажу больше: будучи под впечатлением вчерашнего спектакля, я должен был совершить над собою усилие, чтобы в мыслях своих вернуть этой сцене привычную мхатовскую тональность, так полно отвечающую моему всегдашнему ощущению «Трех сестер».

Вот этот кусок:

«Громкий смех. Наташа выбегает из залы в гостиную, за ней Андрей.

АНДРЕЙ. Полно, не обращайте внимания! Погодите… постойте, прошу вас…

НАТАША. Мне стыдно… Я не знаю, что со мной делается, а они поднимают меня на смех. То, что я сейчас вышла из-за стола, неприлично, но я не могу… не могу… (Закрывает лицо руками.)

АНДРЕЙ. Дорогая моя, прошу вас, умоляю, не волнуйтесь. Уверяю вас, они шутят, они от доброго сердца. Дорогая моя, моя хорошая, они все добрые, сердечные люди и любят меня и вас. Идите сюда к окну, нас здесь не видно им… (Оглядывается.)

НАТАША. Я так не привыкла бывать в обществе!..

АНДРЕЙ. О, молодость, чудная, прекрасная молодость! Моя дорогая, моя хорошая, не волнуйтесь так!.. Верьте мне, верьте… Мне так хорошо, душа полна любви, восторга… О, нас не видят! Не видят! За что, за что я полюбил вас, когда полюбил – о, ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой! Я вас люблю, люблю… как никого никогда… (Поцелуй.)»

Я перечитал эту сцену несколько раз. Никогда раньше мне не приходило в голову предположить ее такой, как она была решена в спектакле театра «София». То есть не просто по-другому, а, если хотите, полярным МХАТу образом. В тексте оказался удивительный запас прочности, он мог выдерживать прямо противоположные эмоциональные нагрузки и с большой полнотой соответствовать самому разному поведению персонажей: как целомудренно-романтической влюбленности, так и агрессивным проявлениям плотской страсти.

Да, я убедился, что болгарские актеры были по-своему честны перед автором. Во всяком случае, они не переиначили его текст, не прибавили и не убавили ни единой буквы, не подогнали его под свою колодку. Видимо, они просто прочли эту сцену глазами своего поколения, на свой манер, и потому имели основание утверждать, наперекор традиционному представлению, что и это – Чехов. Признаться, я вдруг потерял уверенность, что компания мхатовских офицеров, подтянутых, привлекательных, веселых шутников, вроде Федотика или Родэ, мечтательных, ищущих смысла существования, как нелюбимый барон Тузенбах, отягощенный собственной личностью, как изгиляющийся от душевных неурядиц и нереализованных страстей штабс-капитан Соленый, – что все они более близки Чехову, нежели персонажи болгарского спектакля – истерзанный тоской провинциального безделья привычно болтливый Тузенбах, замкнувшийся в себе и равнодушный ко всему Соленый и два поручика, потерявшие в этой глуши весь свой поручиковый лоск: Федотик, по привычке таскающий с собой дурацкую «фотографию», да кривляющийся и время от времени выделывающий какие-то гимнастические фигуры Родэ, оба расхристанные и «непросыхающие»…

А что до сцены Наташи и Андрея, то и русский ее вариант, и болгарский показались мне вдруг в равной мере возможными.

И тут я впервые серьезно задумался над вопросом: правомерны ли подчас наши безапелляционные суждения, что это, мол, «не Чехов», «не Шекспир», «не Островский» только потому, что предлагаемые театральные решения не соответствуют неким выработанным стереотипам трактовок тех или иных драматических сочинений, освященных, так сказать, многолетней «беспорочной службой»?

Ведь секрет бездонной емкости великих пьес в том, что они будто рассчитаны на многозначное, вневременное истолкование, как, впрочем, и все великое.

Разумеется, я не хочу сбрасывать со счета такое важное обстоятельство, как художественная традиция. Я понимаю, что проблема верного сценического истолкования великих пьес не сводится к тому, чтобы психологически обосновать и органично представить на сцене действенное содержание текста, прочитанного таким или иным образом, лишь бы зрители узнали самих себя в представленных на сцене персонажах. Узнать самих себя – еще не достаточно для того, чтобы лучше узнать персонажи Чехова, Островского или Шекспира. Все это так.

Но я говорю о другом, а именно: о «запасе прочности» драматического текста, написанного для театра. Вот эта упругая многозначительность реплик, их неразрушаемость, способность выдерживать любую разумную нагрузку, возможность оправдывать их подчас совершенно различными движениями ума и души представляются мне принципиальным отличием театральной драматургии от драматургии кинематографической, изначально рассчитанной на единократное воплощение.

А пока простимся с театром, с его живым творчеством, происходящим на наших глазах, с его замечательными артистами, остающимися самими собою, хоть и перевоплощающимися в драматические образы, простимся с условностью театра, требующей от нас, зрителей, участия в торжестве на сцене жизни человеческого духа. Доверяя невсамделишному, домысливая недоговоренное, полно резонируя всему, что разыгрывается перед нами сегодня, сейчас, здесь, мы наслаждаемся искусством лицедейства, единственным искусством, в котором результатом творчества является его процесс.

Простимся с театром, этим очень старым чудом, которое всегда так удивительно молодо.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!