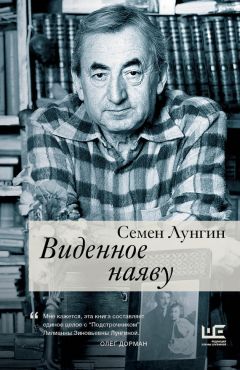

Текст книги "Виденное наяву"

Автор книги: Семен Лунгин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Памятование Высоцкого

Я очень хорошо помню раннее утро 9 мая 1970 года, когда мы с Ильей Нусиновым отправились на Северный флот, чтобы принять участие в дальнем походе военных кораблей из Баренцева моря в Черное. Тогда я не знал, какое несчастье поджидало нас, не знал, что через десять дней, 19 мая, Ильи не станет, что жизнь моя расколется надвое, и самая легкая, чудная, веселая ее часть отлетит навсегда.

Да, тому прошло уже около двадцати лет.

Так вот, когда мы приехали в ту рассветную рань во Внуково, первое, что услышали, была песня Высоцкого. Слов нельзя было разобрать, но свистящий хрип, то ли от дурной записи, то ли от неисправного магнитофона, нимало не смущал. На пленке был Высоцкий – это факт, остальное никого не интересовало. Все – и парень в провинциальной кепке, держащий в руке, как чемодан, тяжелый бобинный «маг», и те, кто его окружали, и те, кто стоял поодаль, как мы, – получали явное удовольствие. Потом объявили посадку, и до – «уважаемые пассажиры, наш самолет…» – и после в салоне передавали по самолетной трансляции одну из песен Высоцкого, которая от Москвы до Мурманска прозвучала раз пять, не меньше. Затем в Мурманске, в ожидании автобуса на Североморск, мы зашли в ресторан, где ширококостные северяне пили шампанское из толстобоких фужеров, в которые они еще крошили плиточный шоколад. В то время там так веселились. И в ресторане тоже заводили Высоцкого… В маленьком, тесном, скачущем по нелучшей дороге автобусе на коленях у сидящего на первой скамейке лейтенанта стоял магнитофончик, вернее, лейтенант держал его на весу, чтобы амортизировать тряску по ухабам. Пел Высоцкий, и пел он всю нашу дорогу на север. Кончалась пленка, ее ставили заново. Слушали певца серьезно, глядя в одну точку, даже не поворачивая головы к окнам, за которыми был виден залив с миллионом шевелящихся мачт стоящих у берега рыбацких судов и серые сопки в серой дали. Я даже поймал себя на мысли, что меня почему-то не бесит этот непрекращающийся интенсивный хрип, он выражал что-то мне неведомое и был подлинной средой обитания в этом крошечном автобусном мирке. К концу пути нам с Ильей стало казаться, что этот голос и эти песни, как неотъемлемая часть, принадлежат обществу военных моряков. А как потом выяснилось, и летчиков тоже. Да что говорить! Всех людей, у которых есть потребность пережить некое очищение, полно выразив (вместе с Высоцким) свое личное отношение к действительности. Когда в Североморске мы, побрившись, пошли в Дом офицеров обедать, то… надеюсь, ни у кого не вызовет удивления, что из динамиков, укрепленных по обеим сторонам фронтона этого помпезного, сталинского стиля здания, на всю площадь, до самых причалов опять-таки рокотал набрякший страстной силой голос Высоцкого, соединяя землю, воду и небо…

Недавно я познакомился с артистом Александром Трофимовым, худым, молчаливым, самоуглубленным. Есть такой тип артистов – сурового облика, погруженных в себя, на чем-то глубоко сосредоточенных. Все в нем знало, чем оно является: тело знало, что оно очень высокое, профиль, что он графически острый, волосы, что они жесткие, ноги знали, что они длинные, и вели себя с достоинством длинных ног, раскованно, несгибаемо-колюче. Мне вдруг представилось, что молодой Л.М. Леонидов тоже принадлежал к этому актерскому типу, низкоголосому, немногословному, живущему в тягучем ритме вращения своих глубоко запрятанных где-то возле сердца трагических, гранитных жерновов, и казалось, если прислушаться, то услышишь их тайный скрежет…

В тот вечер Трофимов должен был петь. Неожиданным было не только то, что он поет, – оказалось, он сам сочиняет свои песни, и стихи, и музыку. Он ждал выхода, потирая ладонью ладонь, не шевелясь и не поворачивая головы. Потом мы вдруг разговорились. Я спросил, какую память он сохранил о Высоцком. Он ответил, что близки они не были, хоть и играли в одних спектаклях. И что другого такого партнера он не встречал… Да, конечно, Трофимов-Раскольников и Высоцкий-Свидригайлов в «Преступлении и наказании» – эта пара запоминалась навсегда.

Инсценировка была написана так, что в каждом эпизоде требовала от исполнителей всех сил: и душевных, и физических. За первую половину спектакля артисты настолько выкладывались, что на вторую их просто не хватало. И всякий раз Трофимов, исчерпанный до дна, сидел в своей гримуборной, не зная, как бы найти «второе дыхание», чтобы достойно довести роль до конца. Отчаяние охватывало его, отчаяние и страх. Это было похоже на актерские ночные кошмары, когда просыпаешься в холодном поту. И когда чувство беды уже достигло высших пределов, «я, – говорил Трофимов, – слышал по трансляции со сцены голос Высоцкого, звучащего так же наполненно, как и в первом акте!» Измученный Высоцкий играл спектакли на таком уровне самоистребительной траты личности, что заряжал своей творческой одержимостью и других артистов, и его, Трофимова. Было непостижимо: как Высоцкий, человек на порядок старше его, обремененный многими жизненными тяготами, с разрушенным сердцем, поднимался на такую высоту, достигал такой степени самопожертвования. Он буквально сгорал на сцене, и трансляционные репродукторы не скрывали этого. Выхлест бешеного энергетического потока заполнял гримуборную. «…Он подхватывал меня, – говорил Трофимов, – и я чувствовал, как прибывают во мне и силы и актерская ярость, недовольство собой… Если он, человек уже в годах, так может, то…» Раскольников, заряженный, как петарда, выходил на сцену, и дуэт его со Свидригайловым был ошеломительно впечатляющим. Пребывание артиста перед публикой становилось уже не только его профессиональным делом, но выполнением некоего высшего зарока, обязанности просветить собравшихся в зале людей, рассказать им, что ты думаешь о добре и зле и что думал об этом Достоевский…

Хоть говорят, что нет пророка в своем отечестве, Высоцкий все-таки был им. Был во всем – в лицедействе, в стихотворчестве, сочинении музыки и, главное, в исполнении своих песен, которые вот уже столько лет владеют умами и душами современников. В этом, по-моему, и скрыт «феномен Высоцкого» – высокозначимо являть себя миру в триаде исполнителя, поэта, пророка…

«…Однажды, – говорил Трофимов, – я пришел в театр, пришел на репетицию, думал о чем-то своем и вдруг увидел на том месте, где вывешивают разные объявления, портрет Высоцкого в траурной кайме. И я упал без чувств… Не то чтобы мы как-то коротко дружили или тесно общались друг с другом. А просто меня пронзила какая-то страшная сила утраты и выбила из сознания. Никогда, ни до, ни после, не падал я в обмороки. А тут, уж не знаю, как это случилось, но факт!..»

Уход Высоцкого – это потеря очень и очень многими своего посла в жизни, подчас такой трудной и не всегда понятной. Это как потеря поводыря для слепого. Или – как потеря совести у слабого духом.

Светлая ему память!

Сцена и зал

Конечно, «феномен Высоцкого» – явление совсем особое, уникальное, требующее не только искусствоведческого, но и социально-психологического разбора, связанного и с тремя ипостасями его авторства, и с «легендой» его личности, и с анализом текстов его произведений.

Очень важно тут еще и то, что вокал – эстрадный ли, классический ли – не разделяет трагической судьбы драматического искусства. Общеизвестно, что слушатель может в полной мере воспринимать исполнение вокального произведения, не видя певца. Даже Аренский в «Рафаэле», в опере, где уж сам бог велел петь публично, увел одну из превосходнейших арий за кулисы. «Песня певца за сценой» – так именуется эта вокальная партия, и на нее назначают лучшего тенора группы. Механическая, как говаривали прежде, запись пения чаще всего не теряет своей художественной силы. Это подтверждается множеством примеров: от Шаляпина и Титто Руффо до Вертинского, «Битлов» и даже Аллы Пугачевой. Легионы собирателей дисков – тому подтверждение. Но когда однажды я услышал по радио запись товстоноговских «Мещан», которых, к великому моему сожалению, не видел на сцене, то испытал отчетливое разочарование: ряд актерских голосов, намертво зафиксированных на ленте, не вызвал в моей фантазии образа спектакля.

Театр – это всегда сцена и зал. Это всегда единство, состоящее из двух частей, отличающихся друг от друга и архитектурно и функционально: из сцены и зала.

Сцена без зала – не театр. Зал без сцены – тоже не театральный зал, а некое помещение, где сообщество людей сидит длинными шеренгами, плечом к плечу, в затылок, ряд к ряду.

Только слиянность того и другого есть театр. Только союз сцены и зала, только взаимопроникновение направленных друг на друга потоков эмоциональной и интеллектуальной энергии, только борение и слитность душ создают удивительный эффект театра – взаимодействие двух категорий человеческих призваний: артистов и зрителей.

Зрители – тоже понятие сложное. Это не просто много людей, собранных в одном месте. Это много людей, имеющих потребность избрать для себя на сегодня занятие быть зрителями, психологически к этому подготовленных и ожидающих от нынешнего вечера чего-то значительного, праздничного, обновляющего.

У работников театра существует выражение «кворум зрителей». Это минимальное количество зрителей, которые в совокупности создают благоприятную среду для актерского коллектива, играющего спектакль, а иными словами, видимо, составляют энергетическую мощность, соизмеримую с той, что излучается актерами со сцены. Причем в разных спектаклях «мощности» разные и «кворумы» разные, и это тоже знают хорошие театральные администраторы. Между залом и сценой создается некое эмоциональное равновесие, все время изменяющееся то в ту, то в другую сторону, и поэтому, чтобы оно не нарушалось, надо либо артистам энергичнее играть, либо зрителям воспринимать спектакль с большей затратой душевных сил. Чуткие психологические датчики по обе стороны рампы дают молниеносные приказы то сцене, то залу.

Покойный Владимир Александрович Филлипов – доблестный рыцарь Малого театра и замечательный свидетель московской театральной жизни начала века – однажды на лекции в ГИТИСе рассказал нам удивительную историю про Айру Олдриджа.

Он был негр, Айра Олдридж. Один из первых черных артистов, показавших свое искусство на европейских сценах. В 50-х годах прошлого века он гастролировал в России. Он играл Отелло. Эта была сенсация: черный артист играет черного генерала! В памяти театралов он остался, как один из непревзойденных интерпретаторов этой роли. Особенно славилась в его исполнении сцена убийства. Говорили, что в спектакле он очень долго готовил себя к тому, чтобы стать прокурором, судьей и палачом Дездемоны. Игра его в этой сцене была на редкость неспешна и выразительна. Он кругами, крадучись, медленно-медленно подбирался к ней, с неописуемой бережностью касался пальцами ее шеи. Долгим устрашающе-печальным взором как бы прощался с бесконечно любимой женой, потом… Потом, когда он отшвыривал ее, бездыханную, на ложе, он молча очень долго глядел на свои совершившие неправедную казнь руки, поворачивался лицом к зрителю и вдруг, осознав содеянное, издавал немыслимый вопль, то ли крик отчаяния, то ли вой подбитого зверя, от которого холодели людские сердца и лбы сидящих в зале покрывались ледяной испариной.

Однажды после спектакля газетные репортеры пришли к Олдриджу за кулисы и спросили прославленного артиста, каким образом удается ему издать такой рвущий душу крик, от которого слабонервные бьются в истерике.

– Откройте нам свою тайну, – просили они.

Усталый после спектакля артист долго смотрел на газетчиков, переводя глаза с одного на другого, а затем сказал с улыбкой:

– Я только раскрываю рот – кричит зал… Конечно, молча… Про себя… Это кричат их сердца. Но все они этот крик слышат.

Оказывается, зрители в душе своей вопили все как один, сочувствуя Отелло! Всякий раз, когда артист в роли мавра, осознав, что им содеяно непоправимое зло, поворачивался лицом к публике, он успевал лишь слегка разомкнуть губы, как сотнеголосый немой вопль уже несся ему навстречу. С детской непосредственностью обнажали люди свое сострадание…

Вот чем велик театр!

Зрительный зал, что же это такое?

Театральное действо – это действо соборное. Собор – сбор, собрание, собранное в одном месте множество людей. В театре – это зрительный зал, который и есть единица измерения количества зрителей. Аншлаг – полный сбор – зал. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из театральных людей сказал: «Сегодня у нас триста сорок шесть зрителей». Скажут: «Сегодня половина зала, четверть зала, примерно, ползала. Сегодня полно. Аншлаг! Полный зал!»

Разобраться научно, почему столько-то зрителей – не зал, а столько-то – зал, надлежит социальным психологам. Но старые антрепренеры и нынешние толковые администраторы будто кожей чувствуют, при скольких зрителях можно играть данный спектакль, не унижая его художественного достоинства, а при скольких надо отменять и, как ни печально, возвращать назад деньги. Это подобно тому, как в электрический фонарик, рассчитанный на то, чтобы давать свет от четырех батареек, поставить три батарейки. Бессмысленная затея, лампочка гореть не будет, и все!

Понятие «зал» есть не только единица, по которой определяют успех или неуспех финансовой деятельности театра, это слово обозначает еще и многоликое единство, воспринимающее спектакль, некую коллективную структуру, являющуюся в определенном смысле единым организмом, несмотря на свою сотнеголовость и двухсотнерукость.

«Сегодня хороший зал…» «Плохой зал, никак не раскачается…» «Вот зал, так зал! Одно удовольствие играть…» Да, да, в театре о зрителе говорят, как о зале, как об одном существе, в единственном числе, на которое все и работают, а существо это иногда приветливое, а иногда – просто ужас до чего вздорное, ничем не угодишь. В реакциях своих оно оказывается единообразным до чрезвычайности. Стоит одному зрителю захохотать – зал хохочет. Стоит шикнуть – всеобщее шиканье. Захлопаешь в ладоши – вызовешь аплодисменты всех вокруг.

Мне всегда казалось, что механизм реакций театрального зала подобен механизму паники, возникающей в толпе. Кто-нибудь крикнет: «Горим!» – и все орут. Один выпрыгнул в окно – за ним туча прыгунов, отпихивая друг друга, лезут в оконный проем. Даже аплодируют в театре не просто для выявления своего расположения, а кто громче, чтобы выразить себя наиболее полно. «Сидят кучно, визжат звучно!» – как сострил кто-то из тюзовских артистов. Вся тонкость зрительского восприятия зачастую тонет в грубости проявления этих непосредственных эмоций. И только много позже иной зритель сумеет разнести свои впечатления по нужным реестрам.

Сила зала огромна, власть его неколебима. Даже сотней рецензий его, как правило, не проймешь. Он не только детектор народной потребности в театре, но и компас для театральных руководителей. «Зрительный зал – это все!» – как говаривали старые администраторы. Весь зал словно опутан проводами единой энергосистемы, всех зрителей пронизывает ток одного напряжения. Всех до единого…

Когда-то Константин Сергеевич Станиславский говорил, что лучшим и самым главным режиссером в театре является зрительный зал. «Зал, – говорил он, – сам расставит акценты», «зал выверит ритмы, паузы», «зал подскажет вам, что существенно, а что нет». Что же он имел в виду? А имел он в виду то, что постановщик спектакля может довести коллектив актеров до высшей степени понимания, что должно происходить на сцене, и отрепетировать, как это должно происходить. Он может вплотную приблизить спектакль к своему идейно-пространственному ви́дению. Однако окончательные акценты без публики он расставить бессилен.

И вот, когда готовые к выходу артисты начинают слышать тревожный рокот зрительного зала, проникающий за кулисы, возникает то особое волнение, то удивительное состояние души, та сладостная неуверенность, которая и есть начало творческого процесса, представляющего собой субстанцию театрального искусства.

Раздается третий звонок, и спектакль, словно корабль, отчаливает от пристани и, все набирая скорость, движется вперед к заветному пределу заключительных поклонов. На всем его пути по тишине или шуму зала, по затаенности дыхания зрителей и напряженности слуха или по шуршанию конфетными бумажками и покашливанию артист окончательно утверждается в том, как ему произносить ту или иную фразу, как долго выдерживать паузу, чем он должен привлечь к себе внимание… Партнера? Да, конечно, партнера. Но и зрителей. Причем реакции зрительного зала становятся для него ничуть не менее значимыми, чем замечания постановщика или дежурного режиссера. Короче говоря, начинается та сверхтонкая доводка конструкции спектакля, которая и дает в результате ощущение высоты его художественного уровня. И если артист чуток, то ему всегда известно, чего в нем сегодня было больше – живого творчества или «проверенного мастерства».

Зрительный зал – этот коллективный локатор, воспринимающий биотоки, несущиеся со сцены, – будет работать в чуть-чуть ином режиме, и тонкий нервный аппарат актера тут же перестроится на заданный залом манер. И хотя будут произнесены те же реплики, выполнены те же мизансцены, осуществлены установленные задачи, повторен внешний рисунок спектакля, эмоциональное наполнение актеров будет не таким же, хоть и почти таким же. Ведь пьеса та же. Артисты те же. Но зал другой. И спектакль другой, почти такой же, как прежний, но другой. Потому что всякий раз меняются взаимоотношения сцены и зрительного зала…

Похвальное слово доброму зрителю

О, зритель!

Тебе, самому главному режиссеру, как говаривали в свое время в Художественном театре, воздаю я эту похвалу!

Будет зритель – будет смех на комедии.

Будет зритель на чувствительной пьесе – будут слезы.

Будет зритель – будет искреннее восприятие драм, исполненных публицистического пафоса.

А ежели в театральных залах будут и смех, и слезы, и искренность восприятия – значит, будут и художественные спектакли, растущие, совершенствующиеся от раза к разу и приносящие укрепляющее личность удовлетворение не только тебе, сидящему в зрительном зале, но и тем, кто играет для тебя на сцене.

О, зритель, ты необходим театру не меньше, чем театр тебе. Поэтому будь великодушен и терпим. Умей прощать неудачи, ведь театр искренне хотел обрадовать тебя, и будь неистов при удачах, ибо твоя радость – радость театра, служащего тебе верой и правдой.

Верой в искусство и Правдой жизни.

Веселись, плачь и думай, добрый великодушный зритель, и пусть на фотографии твоего любимого театра будет написано золотыми буквами: «ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ!»

Непосвященному человеку трудно понять, почему для комедии 30 зрителей в зале не являются кворумом, а, скажем, 35 – являются. Но я очень хорошо помню, как Михаил Михайлович Яншин, будучи главным режиссером Театра имени К.С. Станиславского, где и я тогда служил, просил администратора, чтобы на сдаче Управлению спектакля «Наследники Рабурдена» в партере сидело бы не менее пятидесяти человек.

– А то не будет зала, – говорил он. – Не будет реакции, и у артистов испортится настроение!

Он заботился о том, чтобы был кворум смеха.

Яншин… Как мне все-таки повезло, что судьба подарила мне знакомство с ним!

Памятование Яншина

Я работал в Театре Станиславского все годы, когда там главным режиссером был Михаил Михайлович Яншин. Я старался сидеть на всех его репетициях, присутствовал на его беседах, разборах, бывал, хоть и не часто, у него дома. И сейчас, когда я думаю о нем, два эпизода сразу же встают перед глазами. Первый. Несколько человек из нашего театра, я среди них, пришли к нему домой по важному делу. Жил он тогда напротив Моссовета.

Какие памятные рубцы оставляют в моей душе впечатления от старых актерских гнезд!

То была квартира Хмелева, куда после его кончины перешел жить Яншин. Все там сохранялось, как при прежнем владельце. Никто и не помышлял что-либо менять, да, видимо, и нужды не было. Со стен глядели прекрасные лица великих стариков, еще моложавых и полных сил и одухотворенности. Размашистые и убористые дарственные надписи виднелись то на паспарту, а то и на самих портретах. Большая фотография самого Хмелева над столом в кабинете, тесноватом, как мне запомнилось, плотно уставленном добротной, но случайной мебелью, – этому, видно, значения не придавалось. Мне давно приходило в голову, что когда кто-нибудь безо времени покидает нас, то на его последних снимках – в глазах, в выражении лица – можно прозреть некое свидетельство того, что он уже тайно знал свою судьбу, как бы предчувствовал свой скорый уход, боялся его и даже в мимолетности схваченного объективом выражения лица вроде бы просил у своих близких и понимания и прощения. Фотографии моих навсегда ушедших друзей напоминают мне об этом… Портрет Хмелева был таким же – звенящая тревога в углах пристальных глаз, гладко зачесанные, словно мокрые, волосы, без всякого прихорашивания, и явный намек на смущение в мягком изгибе губ…

Вот здесь тогда и жил Яншин – друг и однокашник Хмелева, свой человек в его доме… Но я отвлекся.

Речь в тот вечер шла, скорее всего, о том, чтобы Яншин согласился возглавить наш театр, положение которого в те годы было весьма неблагополучным. Вот старым студийцам и хотелось снова вручить его истинному мхатовцу, ученику К. С. К разговорам на такую тему Яншин отнесся ответственно, но с хитринкой.

– Прежде чем серьезно поговорить, надо серьезно поесть, – сказал он вдруг с характерной мягкостью голоса и чуть пришептывая. – Эй, есть кто-нибудь? – крикнул он в глубину квартиры.

Появилась очень тихая и очень старая женщина.

– А поумней никого нету? – спросил он без обиды в тоне.

Старушка помолчала, не моргая, постояла и ушла к себе. Яншин встал и скрылся в кухне.

Мне уже давно стало казаться, что склонность к приготовлению пищи, умение приготовить какое-нибудь особенно вкусное блюдо и красиво подать его – сопутствующий дар и признак некоего основного художественного таланта. Когда во второй половине 40-х годов я преподавал мастерство актера в МГТУ – Московском городском театральном училище, то на вступительных экзаменах иногда спрашивал у приглянувшихся мне абитуриенток, любят ли они стряпать. И наиболее яркие девочки отвечали энергичным «да», причем в их встревоженных глазах вдруг загоралось нечто хищное. И я, как ни странно, бывал доволен.

Кто живал в Щелыкове в грибную пору, тот, наверно, видел, как замечательные актрисы московских театров с азартом и вдохновением собирают грибы (даже если сами их в рот не берут), солят их и маринуют, иногда тая друг от друга секреты своего мастерства, но нередко и делясь ими, поскольку известно: как не могут две прославленные артистки одинаково сыграть одну и ту же роль, так и у двух прославленных грибоварок никогда не получится засола или маринада одинакового вкуса. Рецепта мало, нужны риск и надежда, а главное, талант.

– Пищи, видите ли, нету, – донесся из кухни голос Яншина. – Но есть яйца и остатки ветчины. Не возражаете?

Мы все смущенно переглянулись и тут же заулыбались, потому что в дверях появился он сам. Он с усилием закидывал руки назад, пытаясь стянуть на пояснице ленты цветастого женского кухонного фартука. Кто-то подскочил и завязал ему их. Фартук потешно обтягивал плотный яншинский живот. Он был неожидан и очарователен, наш хозяин, в этом наряде, в белой рубашке с расстегнутым воротом, в домашних туфлях, шаркающих при ходьбе, и с большим цветастым полем, покрывающим почти всю его фигуру, от выреза рубашки и до колен. Но по тому, как весело посверкивали его медвежьи глазки, как он, ровно танцуя, двигался по столовой, как пошевеливались его растопыренные пальцы, было очевидно, что занятие это ему по сердцу и что в нем вызревал замысел: он уже знал, что сотворит из нескольких яиц и недоеденной ветчины… Он даже слегка покрякивал и облизывал губы. Ясно – начинался театр…

На кухне послышалось шипение, и Яншин чуть ли не бегом кинулся туда. Кое-кто из нас, и я в том числе, подошли к двери и остановились на пороге. В кухне происходило нечто поистине замечательное. Он не ходил, а летал, он проскальзывал по полу, словно на невидимых водных лыжах. Он был вдохновенно легок. И красив! Он брал каждое яйцо за «талию» и изящным движением длинным узким ножом отсекал тупые концы. Нет, он не казнил эти яйца, не отрубал им головы. Нет! Он, скорее, отворял их, выпуская на волю крошечные солнышки желтка, окруженные прозрачными облачками. Скорлупки влезали одна в другую, превращаясь в длинную, толстую, недвижную белую гусеницу, чреватую какой-нибудь волшебной бабочкой… Он взял ровные ломти ветчины, вялые, с погасшим цветом, и мелко насек их на тонкие кусочки вроде лапши. Потом в руке у него зазвенела сковородка, которую он схватил с огня. Он кинул в нее масло, и кремовый кусок, исчезая, обежал, пузырясь, полный круг по черному чугунному диску. Сладостно затрещала ветчинная нарезка, окунувшись в масляное бурление, зашевелилась и, как живая, расползлась по сторонам. А Яншин тем временем лукаво готовил главное действо. Он раскрутил в эмалированной мисочке всю яичную клейкость и, словно хвост кометы, шваркнул ее на черную сковородку, на которой уже мерцали румяные и золотые ветчинные созвездия. Раздался шип! Шмяк! Кляцк! И бело-желтый парчовый свод сладострастно выгнулся, будто озаренный солнцем. Это было прекрасно и первозданно, как сотворение мира!.. Потом на свод обрушился мелкий соляной град, и весь этот солнечный круг подпрыгнул, взлетел вверх, вроде ковра-самолета, перевернулся в воздухе и, повинуясь законам тяготения, пал вниз и замер, распространяя вокруг сказочный аромат. Нет, это не было цирковым трюком, не было и фокусом. Это было чем-то вроде сочинения музыки…

И в этот миг мне стало совершенно ясно, что Яншин принял решение: взять наш театр.

Как он был юн, изящен и летящ, этот не менее чем стокилограммовый толстяк, как он был гармоничен и талантлив во всех своих проявлениях! Он был совершенен, как… как… как явление природы, пожалуй.

Я вспоминаю чей-то рассказ о Михаиле Александровиче Чехове, о том, как он на каких-то гастролях в Минске, что ли, или в Киеве стал у всех на глазах непонятно почему выигрывать в бильярд. Подряд у всех…

– Как это тебе удалось? – спросили его изумленные друзья.

– Тут вчера блистал… (и он назвал имя знаменитого петербургского «короля бильярда»), а я сегодня просто сыграл его, и все…

Недавно мне сказали, что эта или подобная история произошла не с Чеховым, а с Вахтанговым. Возможно… Главное, что было именно так. Сыграть – и все шары в лузу…

Яншину, несомненно, тоже было бы по руке сыграть вот так «короля бильярда», да и кого угодно. Ведь он только что сыграл – несомненно, сыграл – великого повара, и не одного какого-то, а многих, всех знаменитых поваров, вместе взятых. Ведь Яншин, к слову сказать, так счастливо выигрывал на скачках. И я уверен, что в те часы он изображал какого-то знаменитого ипподромного доку, изображал не только внешне, лицедейски, но и внутренне, артистически, охватывая не только его манеры, но и характер личности.

Откуда все это, это богатство памяти на жесты, детали, выражения лица, думал я, откуда эта безупречность подражания? Да, видно, это и есть то самое, одна из граней дара великих артистов – охота быть другим с той же естественностью, сколь и самим собой, а может быть, даже с большей.

Волшебство, да и только!

И второй эпизод. Репетиция «Дней Турбиных» в Театре имени Станиславского.

Раздернуты оконные занавеси в зрительном зале, а на сцене почему-то не горит дежурный свет. Сероватый воздух, словно сумерки, но все видно. Тишина. Выгородка столовой дома Турбиных. За столом Лилия Гриценко – Елена Васильевна и Евгений Леонов – Лариосик. Репетируется их сцена из второго действия. Помните, когда Лариосик объясняется Елене в любви? Я сижу сбоку, почти невидимый. Идет сцена, тихая-тихая. Яншин в партере, ряду в пятом, сидит, посапывая, с чуть опущенной головой. Так настройщик рояля прислушивается к едва фальшивящим нотам. Иногда он громко вздыхает, вроде бы посвистывает невзначай. Отчего? То ли слышит, что что-то не так, то ли память его застилают видения тех давних репетиций в Художественном театре, когда Лариосиком на сцене, в дуэте с Соколовой, был он сам, а в партере сидели Немирович-Данченко и Судаков?

Тихо в зале. Даже обычных дневных театральных звуков не слышно. Иногда Яншин что-то нашептывает про себя. А у артистов – у хороших артистов – слух на репетициях как у летучих мышей: мысли, струящиеся в голове режиссера, слышат, не только слова. Но Яншин не замечания шепчет, он повторяет текст пьесы, он вспоминает его не в буквах, но в звуках, которые и наполняют его, как гул моря – раковину, и, наверно, не мхатовские интонации давнего исполнения, не голоса Тарасовой, Еланской, Соколовой, игравших Елену одна другой лучше, а шелест словесных звуков, рождавшихся в булгаковской душе.

Яншин, сцена и сам Булгаков сейчас – единая система. И нынешняя репетиция его – не та блистательно-вдохновенная, режиссерская репетиция, громкая, совершенная по пластике, по неординарности прочтения текста, по необычной интерпретации заложенного в нем смысла, по странности человеческих сочетаний. Это не торжество лидера, очевидное для всех, не театр для артистов, их восторг и беда, ибо они чувствуют себя бессильными оправдать и повторить все околдовывающие, неведомо каким чутьем угаданные направления токов театральной силы по тайным сосудам драматического сочинения. Я точно знаю, что имею в виду: еще будучи школьником и занимаясь в драмкружке, я попал на репетицию пьесы Ю. Германа «Вступление», когда Всеволод Эмильевич Мейерхольд показывал Свердлину его танец перед бюстом Г¸те… Я помню, что мне тогда стало очень страшно, словно холодные молнии прошибли меня насквозь. Ликованье нечистой силы торжествовало на авансцене, где справа возвышалась на колонке беломраморная, как бы римская, голова. Это уже, наверно, не память, а память о памяти. Ставшее гипсовым лицо Мейерхольда, почему-то оттопырившиеся уши, взбитый витой кок над высоким лбом, немигающие опустелые глаза, колючие локти вверх, острые когти вниз и дробный, копытный перестук каблуков по гулким доскам пола… Попробуй-ка повтори такой показ!.. Режиссер словно кричал своим актерам и всем сидящим в зале: «Я – не вы! Вам до меня семь верст до небес, и все лесом!.. Ни-ко-гда, слышите!..»

Да так оно и было. А тут, в Театре Станиславского, царила другая жизнь. И слова были совсем из другого репертуара:

– Лиличка, не так резко.

– Женечка, остановился… оглядел столовую, словно впервые… не спешите… Он серьезен сейчас, Лариосик, очень серьезен… Вам так удобно?