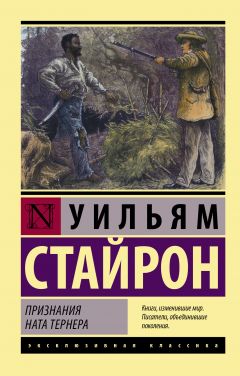

Текст книги "Признания Ната Тернера"

Автор книги: Уильям Стайрон

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Пространство тем временем наполняется звуками органа. Проповедь кончена. Где-то внизу уже встали со своих мест белые и вместе поют:

Нам, духом просветленным,

Познавшим благодать,

Всем темным, помраченным

Светильник как не дать?

Черные не поют, но стоят уважительно на жарком своем балконе – кто рот разинул, а кто придурковато ухмыляется, топчась на месте. В этот момент они мне видятся такими же глупыми и неодушевленными, как мулы в сарае, и меня охватывает ненависть к ним ко всем и к каждому в отдельности. Глазами я пробегаю по толпе белых, наконец отыскиваю Маргарет Уайтхед, которая, вздернув вверх подбородок с ямочкой и держа мать под руку, возносит песнь к небесам, светясь как солнышко всем своим безмятежным юным личиком. Тут мягко и неспешно, будто долгим выдохом моя ненависть к неграм замирает, исчезает, замещаясь буйной, отчаянной любовью к ним, и вот уже слезы стоят у меня на глазах.

Спасенье, о, спасенье!

Звени, благая весть,

Чтоб в каждом поселенье

С Христом народ был весь…

Потом тем же вечером после торопливого тайного совещания у ручья я сижу на облучке коляски по дороге к дому через засыхающие, истомленные безветрием поля и слушаю позади себя уже два голоса: веселый – Маргарет Уайтхед и полный нежности голос ее матери:

По-моему, очень вдохновенно наш мальчик сегодня проповедовал, не правда ли, маленькая моя мисс Пегги!

На некоторое время повисает пауза, потом раздается заливистый хохоток: Да ну, мам, это же старая сказочка, одна и та же каждый год! Просто страшилка для чернокожих!

Маргарет! Что за выражения! Страшилка! Как ты меня огорчаешь! Слышал бы тебя с небес твой папочка, как ты отзываешься о собственном брате. Стыдись!

Тут я внезапно с удивлением замечаю, что Маргарет уже едва ли не в слезах. Ах, мамочка, прости, я не подумала. Она тихонько всхлипывает. Я просто не подумала. Не подумала… Я слышу, как женщина с шуршанием привлекает Маргарет к себе. Ну не надо, не надо, милая. Я все понимаю. Должно быть, у тебя просто критические дни подходят. Ничего, скоро будем дома, ты сразу ляжешь, и я заварю тебе добрую чашечку чаю…

Высоко над плоской равниной повисает грозовая туча, с ее испода ниспадают клубящиеся вихри, сулят бурю. Я чувствую, как пот стекает у меня по спине. Через какое-то время я позволяю себе смежить веки и, обоняя густой запах лошадиного навоза, молча творю молитву: Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой, ибо близится час моей битвы…

– Нат Тернер! Встать!

Я встал. В зале суда жарко и очень тихо, и довольно долго уже я неловко стою в цепях, опираясь на стол, а все нет тишине перемены, кроме пыханья и гудения печки. Вопросительно обернувшись к Джеремии Коббу, я первый раз посмотрел на него впрямую и увидел, что лицо у него белее воска, к тому же исхудавшее, почти бесплотное – лицо трупа, при этом оно кивало и подергивалось, будто у него нервный тик. Он глядел запавшими, провалившимися глазами, так что казалось, он на меня взирает из какой-то бесконечной дали, неизмеримой, словно сама вечность. Тут я вдруг осознал, что он ведь тоже близок к смерти, очень близок, почти так же близок, как я, и я почувствовал странный укол жалости к нему, проблеск сочувствия.

Кобб снова заговорил:

– Есть ли у тебя что сказать суду, чтобы не выносили тебе смертный приговор? – Голос его был дрожащим, слабым, мертвенным.

– Нет, нечего, – ответил я. – Я сделал полное признание мистеру Грею, и мне нечего больше добавить.

– Слушай тогда приговор. Ты привлечен к суду и обвиняешься в одном из тягчайших преступлений нашего уголовного кодекса. По твоему делу учинен судебный розыск. Ты признан виновным в злоумышлении с целью массового убийства как мужчин, так и беззащитных женщин и малолетних детей… Представленные улики не оставляют тени сомнения, что твои руки запятнаны кровью безвинной жертвы, а твое признание говорит нам, что они также обагрены кровью и твоего хозяина, по твоим же собственным словам, чересчур снисходительного к тебе. Буде я мог на том остановиться, твое преступление уже было бы достаточно тяжким… Но ты самоличным наглым произволением вдобавок измыслил план, безжалостный и дерзкий, пусть даже и невыполнимый изначально, и ухитрился так далеко зайти в его воплощении, что лишил нас многих наших ценнейших граждан, подкрался к сонным, сделав это так, что потрясены были самые основы человечности… И раз уж мы коснулись этого аспекта, я не могу не привлечь твое внимание к бедным обманутым мерзавцам, которые прошли здесь – и ушли – прежде тебя. – На секунду он сделал паузу, тяжело отдуваясь. – А ведь их немало, этих бывших твоих ближайших подручных, их кровь тоже вопиет, взывает к тебе как к смутителю и первопричине их несчастья. Да. Силком, неподготовленными ты бросил их из времени в вечность. Теперь тебе, согбенному под тяжестью вины, смягчить ее может только то, что в никуда завел тебя твой фанатизм.

Он снова помолчал, взирая на меня с какого-то жуткого, неизмеримого расстояния, где не одни только глаза, но и вся его бренная плоть, и дух его, казалось, пребывали – далекие, как звезды.

– Что ж, если так, – медлительно перешел он к окончанию речи, – то мне от всей души жаль тебя, но при всем сочувствии я призван огласить приговор суда… Время между его оглашением и казнью непременно будет весьма кратким, и единственная твоя надежда – это иной мир. Вердикт суда таков: из зала тебя надлежит отправить назад в тюрьму, откуда тебя привели сюда, затем к месту казни, и в следующую пятницу, одиннадцатого ноября, на рассвете ты будешь повешен за шею до наступления смерти! смерти! смерти! – и да пребудет милость Божия над твоей душой.

Мы взирали друг на друга с огромного расстояния и при этом были близки, ужасающе близки, как будто на краткий миг нас объединило знание некоей сокровенной тайны, не известной никому другому, – тайны времени, тайны бренности бытия, тайны греха и горя. В тишине печь пыхтела и ярилась, будто огненная буря заперта в ней между адом и небесами. С лязгом отворилась дверца. Тут мы перестали смотреть друг на друга, и рев голосов вовне взорвался громом.

В тот вечер, когда Харк говорил со мной сквозь щели стены между камерами, я ощущал в его голосе боль и усталость, слова перемежались хрипами и бульканьем, будто квакает лягушка. С такими ранами только Харк мог протянуть так долго.

Грудь ему прострелили в августе, в день, когда нас разбили. Раз за разом его носили в суд на носилках; им, видимо, и повесить его придется привязанным к стулу. Мы двое уйдем последними.

Опускались сумерки; холодный день клонился к вечеру, и свет начал вытекать из камеры, как из сосуда, оставляя в углах темноту, а кедровая скамья, на которой я улегся, стала холодной, словно каменная плита. Снаружи на ветвях кое-где еще держались листья, в сером полумраке холодный ветер шептал что-то злое и резкое, то и дело промелькивал на пути к земле сорвавшийся лист или его вдруг с сухим царапающим звуком забрасывало в камеру. Временами я прислушивался к Харку, но, главное, ждал Грея. После суда он сказал, что вечером зайдет, и обещал дать Библию. Мысль о Библии держала меня в жадном напряжении, словно я целый день томился жаждой в иссохших выжженных полях, и кто-то должен принести мне полные ведра прохладной чистой воды.

– Уж это верно, Нат, – донесся до меня голос Харка из-за стены, – да, многих, многих негров потом поубивали, пока ты прятался. И ведь не только наших. Я слыхал так, что, может, сотню, а может, и куда больше. Да, Нат, белые как налетели, что твой осиный рой, и такая свистопляска пошла – негров топтали прям повсюду. А ты не знал, Нат? Это уж да, топтали по-страшному. Белых-то видимо-невидимо съехалось со всей страны. Толпами набежали – и из Сассекса, и с Айл-оф-Уайта, откуда только не понабралось их, негров прямо в землю втаптывали. Им без разницы, был ты с Натом Тернером, не был, все едино. Жопа черная – давай, получай свинца! – Харк на время умолк, и доносилось лишь его трудное, изможденное дыхание. – Говорят, потом – ты уже прятался тогда – какой-то старый свободный ниггер стоял себе в поле где-то поблизости от Дрюрисвиля. А белые, подскакамши, остановились, орут: «Это округ уже Саутгемптон или не Саутгемптон еще?» Ниггер в ответ: «Дак вы, сэр, границу-то еще вона где переехали». Вот дух из меня вон, Нат: в тот же миг белые его и пристрелили. – Он снова помолчал, потом говорит: – Еще про негра по имени Стейтсмен говорили, тот вообще далёко жил, аж за Смитовой Мельницей, про заварушку слыхом не слыхивал, да и с головой у него туговато, понима-ашь ли. Так его хозяин – ну вообще дико осерчал, ну вусмерть; короче, взял старого Стейтсмена, к дереву привязал и давай палить в него, таких дыр наделал – скрозь аж солнце видать. Да уж, Нат. Наслушался я за эти месяцы в тюрьме грустных баек…

Я наблюдал, как зимний серый свет украдкой покидает камеру, и думал: Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, прости мне кровь невинно убиенных… Но и это не получилось молитвой – ни отзвука, ни ощущения, что мои слова достигают слуха Всевышнего, лишь явственно виделось, как они впустую истаивают в воздухе наподобие струйки дыма. Дрожь пробрала меня до костей, и я сцепил руки вокруг коленей, пытаясь унять их тряску. Потом, чтобы выкинуть из головы это новое знание, я вклинился в бормотание Харка.

– Харк, – говорю, – скажи мне, Харк, а как Нельсон? Расскажи про Нельсона. Как он умер? Он храбро умер?

– А то! Конечно, храбро, – отозвался Харк. – Старого Нельсона еще в сентябре порешили. Его с Сэмом зараз, так они прямо стояли, твердо, черта с два придерешься. Что один, что другой. Говорят, старина Сэм сразу-то не помер, болтается на этой, как ее, на виселице, дрыгается, ногами дергает, что твой индюк, когда башку снесли. – Слабо, тихонько Харк захихикал. – Похоже, этот желтый маленький негритосик для веревки легковат оказался. Белым пришлось дергать его за ноги, чтобы он дух испустил. Но он храбро умер, это точно – что он, что Нельсон. Такого, чтобы кто-то из них хныкал или выл перед смертью, это я не слыхал. – Он подождал, вздохнул и говорит: – Единственное, о чем старина Сэм жалел в тюрьме, так это что мы не споймали чертова гада Ната Френсиса, его хозяина. Надсмотрщика поймали, поймали двоих его детей, а самого Ната Френсиса – нет. Оченно Сэм из-за этого горевал. Я Ната Френсиса в суде видал, когда Сэма приговаривали. Фу ты ну ты, ножки гнуты! Этот белый и впрямь чокнутый! Ой-ей, Нат, он как заорет, как к скамье подсудимых прыгнет – точно бы Сэма придушил, кабы не оттащили. Говорят, Нат Френсис вообще с катушек сбрендил после нашего шухера. Собрал себе целую банду и ездит теперь от Кроскизов к Иерусалиму и обратно и всех негров по дороге пиф-паф. Была такая свободная негритянка по имени Лори, жена старого Джона Брайта – ну около Клаудскул они жили, знаешь? Так они взяли, на забор ее животом завалили да и загнали ей в старую письку трехфутовый кол – будто на вертеле жарить собрались. Да уж, Нат, да уж – таких мне сказок понарассказали за эти месяцы! А еще про двоих белых амбалов – приехали ажно из Каролины и насшибали тут целую такую здоровую кучу негритянских голов, да все их к шесту гвоздями приколачивали, они и еще хотели насшибать, но солдаты их повязали да обратно в Каролину отправили.

– Замолчи! – не выдержал я. – Молчи, Харк! Довольно. Не могу больше этого слушать. Вынести этого не могу.

Я пытался не думать, но нет, не помогало, думал, все равно, и обрывки молитвы плавали в сознании, крутились и ныряли в кипящем мозгу, как щепки, захваченные паводком: Господи, пощади, дай собраться с силами. Перед уходом. Чтобы уже не быть.

Из коридора послышались шаги, сразу в дверях возник Грей и с ним тот малый по кличке Кухарь, с треском отодвинувший перед ним засов.

– У меня всего минутка, Проповедник, – сказал он с порога и принялся напротив меня усаживаться – медленно, с тихим усталым стоном. Он выглядел утомленным и расстроенным. Мне бросилось в глаза, что у него в руках ничего нет, и сердце камнем ухнуло вниз; прежде, однако, чем я успел выразить ему свое неудовольствие, он первым быстро заговорил: – Да знаю, знаю, знаю. Эта твоя Библия проклятущая! Знаю, обещал дать тебе экземпляр, я человек слова, Проповедник, но я огреб тут кучу трудностей, совершенно непредвиденных. Проголосовали пять к одному, и в итоге против.

– Вы это о чем, мистер Грей? – изумился я. – Какое голосование? Мистер Грей, я ведь просил совсем немногого…

– Да знаю, знаю, – снова вклинился он. – По всем законам любой приговоренный к смерти должен получать полное духовное утешение, белый он или черный. И нынче вечером, когда я внес в суд ходатайство о предоставлении Библии для твоего персонального пользования, я сообщил об этом обстоятельстве в самых решительных выражениях. Но я же говорю, Проповедник, я нарвался на значительные трудности. Большинство судей вообще никак эту идею не кушают – ни в каком виде и ни под каким соусом. Во-первых, они весьма решительно настроены выполнить букву – да и общую тенденцию нынешнюю – решения, принятого на собрании граждан общины, которое состоит в том, в частности, чтобы никакому ниггеру не позволялось отныне ни писать, ни читать что бы то ни было. Во-вторых, как вследствие вышеизложенного, так и постольку, поскольку ни одному ниггеру, которого когда-либо вешали в этом округе, не позволялось иметь в своем распоряжении Библию, стало быть, что ж они – будут делать для тебя исключение? Решили голосовать. Пять к одному против, то есть чтобы не давать тебе Библию, и только главный судья за – мистер Джеремия Кобб, да он и сам-то уж готов сыграть в ящик, так что в вопросах, связанных с духовными нуждами умирающих, ему простительно проявлять мягкотелость.

– Очень жаль, – сказал я. – Я очень огорчен этим, мистер Грей. Мне действительно туго придется без Библии.

Грей посидел немного в молчании, глядя на меня загадочно и странно. Потом и говорит:

– А что, Проповедник, ты когда-нибудь слыхал про Галактику?

– Про что? – спрашиваю. Вообще-то я его едва слушал. Даже описать не могу свое отчаяние и одиночество.

– Про Галактику. Г – а – л – а… Глаголь – аз… Галактика.

– Знаете, сэр, – подумав, отозвался я, – возможно, я это слово где-то слышал, но не могу с уверенностью сказать, что в точности оно значит.

– Ну ты, наверное, знаешь, что из себя представляет Солнце, – сказал он. – Солнце ведь не ходит вокруг Земли, как какой-нибудь большой шар в небе. Солнце – это звезда. Ты знаешь об этом, верно?

– Да, – подтвердил я. – Похоже, что-то такое я слышал. В Ньюсомсе один белый господин кому-то из негров рассказывал об этом, только давно это было. Он был из этих – из квакеров.

– А ты поверил ему?

– Я тогда подумал, что как-то трудновато в это поверить, – ответил я, – но в конце концов я поверил. Велика есть благодать Господня; слава Богу, во все можно поверить.

– Ага, стало быть, ты знаешь, что Солнце – звезда, но что такое Галактика, ты в точности не знаешь, верно?

– Нет, не знаю, – послушно ответил я.

– Ну так вот, значит: есть в Англии великий астроном, зовут профессор Гершель[14]14

Гершель, Вильям (1738–1822) – английский астроном и оптик.

[Закрыть]. Знаешь, кто такой астроном? Да неужто? В общем, про него большая статья была не так давно в «Ричмондской газете». И обнаружил он, что эта наша звезда, которую мы называем Солнцем, – она одна из… даже не то чтобы из тысяч и не из миллионов, а из миллиардов звезд, которые все этаким хороводом вместе вращаются, и это он назвал Галактикой. А наше Солнце – всего лишь паршивенькая такая мелкая третьеразрядная звездочка, плывущая где-то по краю Галактики среди миллионов других звезд. Ты только вообрази это, Проповедник! – Он склонился ко мне, и меня обдало все той же всегдашней его яблочной парфюмерной сладостью. – Вообрази! Миллионы и даже миллиарды звезд плывут себе в грандиозных просторах космоса, разделенные расстояниями, которые уму непостижимы. Вот: свет, который от некоторых из них до нас дошел сейчас, они испустили задолго до появления на Земле человека! За миллион лет до Иисуса Христа! Ну как ты это сопоставишь с христианством? Да и вообще с Богом!

Я немного поразмыслил над этим, потом сказал:

– Я ж говорю вам, мистер Грей, велика есть благодать Господня, во все можно поверить. Я принимаю и солнце, и звезды, и галактики тоже.

– Да говно это свинячье! – с жаром выпалил он. – Христианство сдохло, с ним покончено. Можно подумать, ты сам этого не знаешь, а, Проповедник? И не понимаешь того, что учение, заключенное в Священном Писании, – да-да, именно оно явилось первопричиной, паровым котлом всей этой твоей разнесчастной убогой катастрофы. Да как же ты не видишь, что от твоей долбаной Библии просто-напросто исходит зло?

Он смолк, я тоже сидел как воды в рот набрав. Хотя меня уже не бросало, как это было утром, то в жар, то в холод – наоборот, впервые за день я чувствовал себя почти что сносно, но в горле было сухо и как-то стало трудно глотать. На секунду я прикрыл глаза, снова открыл; в холодном, бледном уходящем свете казалось, что Грей улыбается мне, хотя, возможно, это просто полумрак, недостаток освещения так искажал черты его тяжелого круглого лица. Я чувствовал, что не до конца понимаю смысл сказанного Греем: ухватил только самое начало; в конце концов я ответил – сдержанно, сухо, при этом в горле по-прежнему сидел комок:

– Что вы хотите этим сказать, мистер Грей? Боюсь, что я как-то не так вас понял. Какое такое зло?

Грей, хлопнув себя по колену, опять потянулся вперед.

– Да ты, Проповедник, что? Иосафатское твое преподобие![15]15

Иосафат, царь Иудеи, правил в IX в. до Р.Х.

[Закрыть] Ты в наши записи загляни! Вспомни слова, что ты трындел мне в уши три дня подряд! Духом святым! Отворяйте себе Царство Небесное! Не на мудрости человеческой, но на силе Божией! Вспомни их и вспомни прочую подобную хренотень. Вот что я хочу этим сказать! Кстати, ты еще стих один мне все талдычил, который будто бы небесный дух тебе внушил, когда вы вот-вот собрались уже начинать резню? Ибо тот, который знал… – что он там знал-то, ну-ка?

– Ибо тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; и придет господин, и рассечет его.

– Вот такого рода дерьмо я и имею в виду. Ага, Божеское водительство. Ну-ну! Благовестил свыше. Господня воля. Тупая ахинея! И куда же она тебя завела-то? А, Проповедник?

На это я никак не отозвался, хотя начал уже понимать, к чему он клонит. Чтобы не смотреть на него, я уткнул лицо в ладони, надеясь, что продолжения не воспоследует.

– А вот как раз сюда и завела – уж прости меня, Проповедник, за прямоту. И довела до самого до твоего говенного признания – признания провала, полнейшего и непревзойденного. В развязанной тобой резне погибло шесть десятков белых, а все равно белые твердо держат поводья. Семнадцать ниггеров повешены, если считать и тебя, и твоего балбеса Харка, – повешены, и никогда больше не увидят белый свет. Больше десятка – да, уж точно больше десятка, – выдернуты из непыльной и пристойной жизни и отправлены в Алабаму, где – ставлю доллар против твоей задницы – работа и малярия через пять лет их всех сведут в могилу. Навидался я этих хлопковых плантаций. Рисовые чеки, Преподобный ты наш, я тоже повидал. Негры там с рассвета до заката в дерьме по уши, да черный верзила с хлыстом над душой стоит, да комары с воробья ростом. Вот что принес ты своим соплеменникам, вот до чего довела их твоя религия, Проповедник. Ведь не этого ты хотел, а? Тогда, перед тем как. Верно?

Я немного помолчал, подумал над его вопросом, потом говорю:

– Нет.

Потому что, если уж совсем честно, я этого не учел тогда.

– А в чем же еще преуспела религия, возлюбленное наше христианство? – опять заговорил он. – А вот в чем преуспело христианство. Христианство преуспело в смуте и бесчинстве толп. Н-да. Не только в вашей бессмысленной резне оно преуспело – резне, которая привела к тому, что погибли все, кто в ней участвовал, и белые и черные, – но преуспело еще и в насаждении ужаса беззаконных репрессалий: сто тридцать один негр – тут и рабы, и свободные – все безо всякой вины растерзаны снедаемой жаждой мести толпой, которая целую неделю носилась по округу Саутгемптон. Полагаю, на это ты тоже тогда не рассчитывал, а, Проповедник?

– Нет, – негромко сказал я. – Не рассчитывал.

– И что еще важнее, клянусь тебе твоей черной задницей, что когда в декабре соберется законодательное собрание штата, они там примут такие законы – ха! – что нынешние по сравнению с ними покажутся правилами поведения на пикниках воскресной школы. Просто запрут всех негров в один черный погреб, а ключ выкинут. Что же до отмены рабства, – тут его голос упал чуть не до шепота, – тут, Преподобнейший, ты здорово поработал: в одиночку, на пару только со своим христианством ты сделал для поражения этой идеи больше, нежели квакерские проныры и зануды, когда-либо топтавшие землю Виргинии, все вместе взятые. Думаю, ты и это во внимание не принял.

– Нет, – сказал я, глядя ему в глаза. – Если так будет, то – нет.

Его голос окреп, зазвенел насмешкой.

– Христианство! Разбой, грабеж, резня! Смерть и уничтожение! Нищета и страдания для бесчисленных будущих поколений. Вот в чем преуспело твое христианство, Проповедник. Вот плоды твоей миссии. И ведь именно в этом радостный благовест твоей веры. Всего-то и понадобилось: девятнадцать столетий христианства плюс черный пастор, а вышло доказательство того, что Бог – это проклятая ложь!

Поднявшись на ноги, он стал резким, быстрым, собранным и, натягивая свои замызганные перчатки, сказал уже гораздо тише:

– Прошу прощения, Проповедник. Мне пора. И давай без обид. В общем и целом ты был со мной честен. Вопреки всему тому, что я говорил, я твердо знаю: человек все равно должен поступать, как велят ему убеждения, пусть даже он заблуждается. Доброй ночи, Проповедник. Еще зайду к тебе.

Когда он удалился, Кухарь принес мне кукурузную лепешку, немного холодной свинины в миске и кружку воды, и я принялся есть, сидя в промозглых сумерках и наблюдая, как выцветает, сереет и темнеет западный край неба. Вдруг из-за стены донесся тихий смешок Харка.

– Эй, Нат! Вот чудило-то, а! Никак он учить тебя взялся? Или переучивать? Эк ведь неймется человеку!

Но я не ответил Харку, просто встал и, шурша цепью, поплелся к окну.

Над Иерусалимом нависла туманная ночь, опускаясь на бурые, почти стоячие воды реки, на леса за нею, где заросли черного дуба и кипариса переплетались, неотличимые во тьме, вставали, будто тени – хранители хмурого зимнего сумрака. В домах по соседству желтыми мерцающими огоньками зажглись фонари и лампы, откуда-то уже слышалось звяканье кастрюль и тарелок, захлопали кухонные двери – люди занялись ужином. Из какой-то кухни неподалеку доносилось пение женщины-негритянки – песня усталости, труда и печали, но какой голос – богатый, сильный, грудной: Луна встает, звезда горит, мешок спину трет, и хребет болит… Павшая наземь мелкая снеговая пороша исчезла, сменилась тончайшим покровом инея, крест-накрест перечеркнутым дорожками беличьих следов. По дощатому промерзлому настилу с громким топотом ходили вокруг тюрьмы два солдата в шинелях и с мушкетами. Порыв ветра со свистом ворвался в камеру. Меня пронизала дрожь, я закрыл глаза и прислонился к подоконнику, наполовину во сне, наполовину въяве слушая далекие жалобы негритянки и чуть не падая с ног от безумной усталости и тоски. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною.

Не знаю, долго ли я так простоял, опершись о подоконник, обратив к сумраку ночи крепко зажмуренные глаза. Может быть, он и прав, думал я, может быть, все было зря, может, хуже, чем зря, и все сделанное мною – зло пред лицом Божиим. Может, он прав и в том, что Бог мертв, что Он ушел, оттого я и не могу больше достичь его… Я снова открыл глаза, поглядел в почти совсем померкшее небо над лесом, где, чуть не чиркая крыльями по верхушкам, неслись к югу утки на фоне туч, серых, как клубы дыма. Да, думал я, может, это все и верно, иначе зачем Господь не подаст мне знак, зачем не отвечает? В сгущающемся мраке все еще звучал красивый, грудной голос той женщины: Закат, восход; восход, закат; когда ж мне придет час брести назад… Горестный, но при этом сдержанный и неколебимо суровый и бесстрашный, голос вздымался над вечернею страной как воспоминание; временами налетающий от реки ветер заглушал его, шумел деревьями, относил прочь слова песни, но только уляжется – и вновь тишина и пение……Я лягу в могилу и руки сложу… Внезапно голос пропал, и все смолкло.

Так что же я сделал не так, Господи? – вслух проговорил я. – И если сделанное мною – дурно, неужто нет спасения?

Я устремил взгляд вверх, но не было мне ответа, одно лишь серое непроницаемое небо и тьма, быстро сгущавшаяся над Иерусалимом.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?