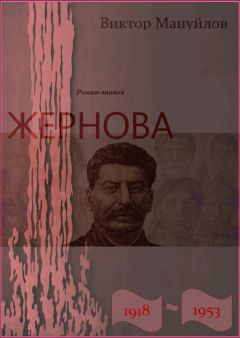

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга седьмая. Держава"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Глава 21

Я рос и рос, границы моих владений все расширялись и расширялись. Почти рядом с нашим домом стояла школа. Двухэтажная, кирпичная, за высоким деревянным забором, в котором кем-то была проделана большая дырка. Не помню, чтобы в этой школе когда-нибудь учились. Впрочем, в моей памяти вообще ничего не осталось от зимы – только лето и лето. Разве что чуть-чуть осени. Это скорее всего оттого, что лето в Ленинграде случалось реже, чем все остальное. Сама школа меня не интересовала: что может быть интересного в темном и пустом доме? Ничего. Зато интересовала крапива, растущая во дворе этой школы. Дикие, безбрежные заросли. А над ними кусты бузины с красными ядовитыми ягодами – если съешь хотя бы одну, то непременно заболеешь и умрешь. Я осторожно, с замиранием сердца трогаю мягкие ягоды, иногда ягоды брызгаются соком, я нюхаю пальцы – от них пахнет чем-то нехорошим, и борюсь с искушением лизнуть этот сок: мне ужасно хочется посмотреть, как это будет, когда я умру. Если бы ягоды не пахли так плохо, я бы, наверное, не только лизнул, но даже немножечко съел этих ягод, чтобы умереть, но не совсем. Совсем умирать страшно. Мама говорит, что там, куда умирают, все время ночь и ночь и очень холодно. Но мама там никогда не была, а только видела, как умерших опускают в холодную землю. Нет, пожалуй, я еще немножечко подрасту и тогда уж попробую: может, там и не все время ночь и ночь и совсем не так холодно.

Самое интересное, конечно, не бузина, а крапива. Крапива бывает кусачая и некусачая. Кусачая – она и на вид сердитая и злая, как баба Яга. У нее даже цветочков нет, а есть какие-то неряшливые метелки, чтобы ее никто не любил. Зато некусачая цветет белыми или розовыми цветочками. Если этот цветочек сорвать, положить в рот и пососать, то можно вообразить, что это такая конфетка – мягкая и немножко сладкая. Лохматые шмели тоже любят цветочки некусачей крапивы. Шмели очень сердятся, когда видят меня рядом с крапивой: они думают, что я хочу съесть все их сладкие цветочки. Но я все не хочу – я только попробовать. Шмели садятся на цветочки, перебирают лапками и засовывают свои блестящие головки в цветочек. Наевшись, они летят к большой-пребольшой сосне: под сосной у них норка, а в норке наверняка живут шмелиные детки.

Как-то я воткнул в норку палочку. Собралось очень много шмелей. Они сердито гудели и ползали вокруг своей закрытой норки. Мне стало их жалко – и я вытащил палочку. Тогда из норки полезло много-много других шмелей, они стали летать вокруг меня и сердиться еще больше. Я испугался и убежал.

А еще на некусачей крапиве водятся разноцветные жучки и букашки. Они то сидят на месте, точно приклеившись к листочкам, то ползают по ним на своих ножках-проволочках. Иногда, забравшись на самый верх или на край листочка, расправляют изумрудные или красные, синие или коричневые крылышки и куда-то улетают. Может быть, домой, к своим деткам. Я пытался подсмотреть, где их дом, но они так быстро улетают, так быстро пропадают из виду, что для меня до сих пор остается тайной, куда улетают жучки и букашки с некусачей крапивы.

Наблюдать за шмелями, жучками и букашками можно долго – до самого обеда. Тем более что никто не мешает мне этим заниматься. Разве что мама.

Заслышав зов мамы, я забираюсь в некусачую крапиву поглубже и замираю, спрятав голову в колени и закрыв ее руками. Но мама меня все равно находит.

А еще я люблю смотреть на муравьев. Только не на маленьких, которые живут в земле, а на больших, которые живут в огромных кучах-домах из сосновых и еловых иголок. Но это случается лишь тогда, когда мы все: папа, мама, я и коляска с Людмилкой идем в лес. Лес – он совсем рядом: надо пройти по нашему переулку, потом по ненашему – и вот он лес. И тут же начинаются муравьиные кучи-дома из иголок. Дома эти выше меня, а муравьев в них так много, что у меня не хватает пальцев, чтобы их сосчитать. К тому же они так быстро бегают и путаются между собой, что невозможно понять, сосчитал я их, или нет.

Однажды мама показала мне, как просить у муравьев муравьиный сок. Для этого надо взять прутик, очистить его от коры, облизать, сунуть в кучу, в которой живут красные муравьи с черными головами и попросить: «Муравьишки, муравьишки, дайте сока мне излишки, придет кожаный начпрод и весь сок ваш заберет». Начпрод представлялся мне медведем с железными лапами. Муравьи пугаются кожаного начпрода, кидаются на прутик и поливают его своим соком. После этого муравьев надо отряхнуть, чтобы они не укусили за язык, и облизать прутик – он кислый-прекислый. А если не стряхивать муравьев, а быстро-быстро побежать к другой куче, в которой живут черные муравьи, и сунуть прутик в их кучу, то начинается такая беготня, что ничего разобрать нельзя. Только и можно разобрать, что черные муравьи берут красных в плен и утаскивают в свой дом. Но это очень обидно, когда черные берут в плен красных. Поэтому я собираю на прутик черных и отношу их в плен красным. К тому же сок черных муравьев не такой кислый.

По-видимому, к этой поре относится и мое первое посещение кино. Может быть, меня брали в кино и раньше, но те картины не произвели на меня никакого впечатления. Как и последующие. А в этот раз показывали «Чапаева».

Я отчетливо вижу огромный зал, шевелящиеся голубые лучи света над головой, то яркий, то темный экран, широкий проход и множество неподвижных спин и голов. Я сижу у мамы на коленях, на экране плывет через речку Чапаев, вокруг него шлепаются пули. И вдруг Чапаева не стало: плыл-плыл и пропал. Я заплакал… Нет, я заорал. Я бился в истерике, мне совали в руки мороженое, конфеты, вокруг толпились тети и дяди, а я никак не мог успокоиться, так мне было жалко Чапаева…

Впрочем, того «Чапаева» я помню смутно, если вообще помню: его заслонил «Чапаев» позднейших лет. Но всякий раз, когда вокруг плывущего Чапая взметаются фонтанчики от пуль, я чувствую себя все тем же четырехлетним мальчишкой, в неутешном горе оплакивающим гибель киношного героя. Конечно, я уже не ору, но слезы на глаза наворачиваются, и поделать с этим ничего не могу.

Гибель Чапая связана с другим зрелищем, возможно, того же вечера. Мы вышли из кинотеатра – напротив горит какой-то большой дом. Гремят колокола пожарных машин, красное пламя и белый дым отражаются в мокром асфальте, дребезжат трамваи, гудит черная толпа; белые струи воды, такие тонкие, такие игрушечные, исчезают в пляшущем пламени и клубах дыма. Дед со шлангом в окне второго этажа нашего дома выглядит куда солиднее, а струя воды из этого шланга куда значительнее.

Пожар продолжался долго. Вряд ли мою маму (папу я при этом не помню) прельстило зрелище пожара. Скорее всего, не ходили трамваи. Отсюда толпа и все остальное.

С тех пор «Чапаев» и пожар соединились в моем сознании в неразрывное целое, но не в качестве некой ужасной символики, а как одновременность или некая последовательность слишком ярких зрелищ, которые не могут не запечатлеться в детском сознании.

По-видимому, именно Чапай пробудил во мне способность к воображению и сочинительству всяких невероятных историй. Началось с того, что я вообразил себя Петькой, которого не убили, а он только претворился убитым, как я иногда притворяюсь спящим, если ко мне подходит мама. Он претворился, а когда беляки подошли к нему, Петька бах-бах! – и всех беляков побил и спас Чапая, и они, то есть я и Чапай, потом побили всех остальных беляков, какие только существовали на белом свете. Представлять себя героем тех или иных событий прошлого вошло у меня в привычку, которая, видоизменяясь, то охватывает весь мир, то пристраивается на краешек табуретки в обычной повседневности. Привычка эта сопровождает меня всю мою жизнь. Возможно, склонность к воображению есть отличительная черта всех писателей. Но я об этом задумался, лишь став взрослым. Взрослым же я заметил, что иногда писатели этой склонностью награждают своих не самых лучших выдуманных героев, потому что им, писателям, кажется, что в этой склонности есть нечто стыдное для всех прочих, обязанных жить исключительно реальной жизнью, без всяких там фантазий и воздушных замков, то есть как все нормальные люди. А если какой-то человек никак не может без выдумок и фантазий и при этом не пишет романы, то он человек никчемный, похожий на Манилова и Обломова одновременно, с которых брать пример нельзя. Писатели – они всегда знают, что делать и как жить остальным людям, чтобы не морочить себе и другим голову.

В молодости я об этих знаниях не имел ни малейшего представления и поэтому, сколько себя помню, постоянно жил как бы в двух мирах сразу: реальном и воображаемом. Реальный мир казался мне тусклым, мало интересным, я не играл в нем почти никакой роли. Зато в воображаемом мире я – герой, совершающий необыкновенные и самые благородные поступки, защищающий слабых и униженных, побеждающий сильное и жестокое зло. Увлеченный этой своей выдуманной жизнью, иногда забываясь и забывая о реальности, я рассказывал сверстникам свои выдуманные истории, как имевшие быть в действительности. Конечно, не я в своих рассказах был их героем, но всегда получалось так, что либо действие вершилось на моих глазах, либо кто-то рассказывал мне самому ту или иную историю. Теперь я понимаю, что мне хотелось проверить, как мои слушатели воспримут мою «историю», как к ней отнесутся. Относились по-разному. Иногда по скучающим лицам я замечал, что «история» не удалась. Приходилось сминать ее, скомкивать. Иногда «история» удавалась, слушали меня с открытыми ртами. Я вдохновенно врал, украшая «историю» невероятными подробностями, которые – по здравому рассуждению – не мог ни увидеть сам, ни услышать от выдуманного же рассказчика. Наконец, поскольку понравившуюся мне и другим «историю» с самим собой в главной роли я мысленно украшал все новыми эпизодами, то часто забывал о рассказанном начальном варианте, и меня на этом ловили. Приходилось выкручиваться, краснеть и давать себе клятвы, что больше никогда и никому. Но выпадал подходящий случай – и я забывал о своих клятвах.

Но это все потом, потом, а тогда – году в тридцать девятом-сороковом – это только начиналось: я стал не только видеть окружающий мир, но и что-то запоминать и примеривать на себя.

Запомнилось еще одно зрелище, потрясшее мое детское воображение.

Представьте себе: цирк, большая клетка, в клетке рыкающие львы и яркая женщина с хлыстом в руке. Мы с мамой сидим в первом ряду, совсем рядом барьер, арена. Сам цирк меня ничуть не поразил. Ну – женщина, ну – львы. Что тут такого? Дворовая собачка, умеющая ходить на задних лапках, производит большее впечатление, чем цирковая собачка, умеющая делать сальто-мортале. Я бы ни львов не запомнил, ни женщину, как не запомнил ничего другого, если бы…

Вот женщина берет в рот кусок мяса, подходит к большому лохматому льву, сидящему на тумбе, тянется к нему всем телом – и вдруг весь зал взрывается отчаянным криком… истошный визг, мама хватает меня на руки, прижимает к себе, закрывает мне глаза, но я успеваю заметить распростертое на арене тело женщины, залитое кровью, и львов, мечущихся по клетке со страшным рыком…

Глава 22

Наш ленинградский дом и стоящая по соседству школа мне до сих пор представляются отдельным островком в море сосен, крапивы и травы. На одном краю моей крохотной Ойкумены существовала широкая улица с трамваями, машинами, большими домами, магазинами и будкой сапожника, – это Лесной проспект. Будку сапожника частенько посещала моя мама вместе со мной и сестренкой. Эта будка каким-то образом связана с железными блестящими шариками. Возможно, сапожник дарил мне шарики при каждом таком посещении. Шариков набиралось много, они оттягивали карманчик моих коротких штанишек. Эту тяжесть я ощущаю до сих пор.

На другом конце Ойкумены лежала тихая улочка с домишками совсем маленькими, с голубенькими наличниками и ставеньками, штакетными заборами, сиренью и жасмином, свисающими через забор. А еще – с собаками. В одном из домишек жил мальчик Вова со своей бабушкой. Вова был постарше меня, он часто появлялся на нашем островке, шпынял малышей, отнимал игрушки, топтал построенные из кубиков или песка домики. Однажды он каким-то образом обидел меня. К своим четырем-пяти годам я уже кое-что понимал. В том числе и то, что от более сильного можно отбиться какой-нибудь палкой. Еще я знал, что все – и я в том числе – боятся крови. Случай с Марой не прошел для меня даром. И вот я схватил палку и ударил Вову: наверное, для этого имелись веские причины. Вова кинулся бежать, я за ним. Я гнал его до самого края своей крошечной Ойкумены, загнал за калитку, чем вполне оправдал свое звание Унаик-Фуган. Если папа узнает об этом, он меня похвалит.

Вова, однако, посчитал, что дело не кончено. Он вернулся к калитке с собакой и выпустил ее на улицу. Собака – вернее, собачонка – по имени Пушок, маленькая, беленькая, какой-нибудь шпиц, – догнала меня и вцепилась в мою ногу. Я заорал. Было больно, страшно, а еще – кровь. Каждый заорет. Выскочила Вовина бабушка, настегала собаку хворостиной – собака визжала и дергалась в руках бабушки; настегала своего внука – тот тоже визжал и дергался, подхватила меня на руки и понесла домой: она откуда-то знала, где я живу… Потом были тети в белых халатах и уколы.

И вот что интересно: после этих стычек и девочка Мара, и мальчик Вова исчезли из моей памяти: то ли Мара перестала плеваться, а Вова шпынять малышей, то ли они гуляли в других местах нашего острова, то ли я гулял от них в стороне. Не помню. Исчезли – и все тут. Правда, Мара вскоре проявилась, но совершенно странным образом: в маленьком красном гробике с белыми кружевами. Гробик стоял во дворе перед крыльцом на двух табуретках, Мара лежала в нем, белая и востроносая, похожая на птицу. Вокруг толпился народ. Моя мама почему-то плакала, а папа ходил вокруг с треногой и фотографировал гробик с Марой и всех, кто его окружал.

Мара, как я потом узнал, умерла от аппендицита.

И еще одна деталь: говорят, что если кого-то в детстве укусит собака, страх перед собаками будет сопровождать однажды укушенного всю его жизнь. Странно, но на меня это правило почему-то не распространилось: я не боюсь собак совершенно. Вернее, я их опасаюсь, но не показываю вида. И они это чувствуют. Ведь собаки тоже не такие уж храбрые: они рычат, лают, оскаливают клыки, – они пугают, но посмотрите на их хвост, и вы поймете, что они тоже боятся. Или опасаются. Опаснее те собаки, которые молчат.

В той же стороне, где жил Вова со своей бабушкой и собачкой Пушком, стояла маленькая булочная. Вся зеленая, но с белыми окошками. Маленькая даже для моего роста. Если что и было в этой булочной большим, так это прилавок, до верха которого я едва дотягивался, даже встав на цыпочки, и очень добрая тетя за этим прилавком в белом фартуке. Если дать этой тете денежку, она положит на весы с клювиками хлеб, потом отрежет от него кусочек, потом добавит кусочек поменьше и весь хлеб с маленьким кусочком отдаст мне. По дороге этот кусочек можно съесть. Вкуснее таких кусочков ничего на свете не бывает. Ходить за хлебом к доброй тете в ее маленькую булочную было одним из моих удовольствий.

Мы жили, о чем я уже говорил, вчетвером: папа, мама, я и сестренка Люда. Это я потом выяснил, что нас четверо, а до каких-то пор нас было трое. Моя сестренка появилась в моей жизни далеко не с того дня, как ее привезли из роддома. Она стала реальностью с одного вполне житейского случая. Другими словами, я помню ее исключительно с этих пор. И в дальнейшем она проявляется в моей памяти тоже в связи с какими-то случаями, тоже вполне житейскими, но как бы и не обязательными. Это как в истории: случилась война между двумя царями, один царь победил другого и взял себе его народ; после этого двести лет ничего не случалось – скучно.

Так вот. Иногда мама куда-то уходила, оставляя нас одних: мне четыре года, мне можно доверять. Наверное, это произошло зимой. Мама ушла и забыла оставить в комнате горшок. А сестренке захотелось а-а. Что делать? Стелю на пол газету, усаживаю Людмилку над нею и наблюдаю весь вполне естественный процесс, чтобы вовремя вытереть сестренке попку. Затем сворачиваю газету в кулек, залезаю на окно, открываю форточку и… – ничего особенного, со всеми бывает, не война и даже не пожар.

Далее рассказ мамы, который повторялся множество раз, как свидетельство моей находчивости:

– Подхожу к дому, – рассказывает мама какой-нибудь новой знакомой, – а под нашими окнами толпа. Слышу, люди говорят: «Безобразие! До чего дошли: дерьмо на головы прохожих выбрасывают!» Глянула, а сын стоит на подоконнике, в одной рубашонке, ладошками уперся в стекло – вот-вот вывалится. Кинулась наверх, открываю дверь, а он плачет, оправдывается: ты, мол, горшок не оставила, вот я и… Всего-то и лет было, а догадался, – с гордостью заключает мама. И добавляет: – Уж когда все разошлись, я пошла и убрала.

Так себе происшествие, если разобраться. Тут важна не столько моя роль в этом происшествии, а как к этой роли отнеслись взрослые.

Детская пора – пора накопления жизненного опыта. В кладовые памяти откладывается все: хорошее и плохое, нужное и ненужное, полезное и вредное. Что останется и начнет определять дальнейшие поступки, зависит от того, чего больше накоплено в детстве, что чаще всего приходится употреблять в столкновениях с другими людьми, большими и маленькими. От ребенка мало что зависит. Когда он начнет не только накапливать, но и оценивать свои приобретения, верх возьмет практическая целесообразность имеющегося в его распоряжении жизненного багажа. Даже если мы не помним многое из того, что дало нам детство, не можем связать настоящее с прошлым, детство, тем не менее, продляется в нашей взрослости. Иногда я настолько отчетливо чувствую связь своих некоторых детских впечатлений с собой сегодняшним, что мне начинает казаться, что тот четырехлетний Унаик-Фуган все еще живет во мне и руководит моими поступками.

Мое довоенное детство уместилось в моей памяти в очень сжатый отрезок времени, который, вспоминая, приходится растягивать, чтобы хоть что-то разглядеть повнимательнее. У меня, помимо прочего, такое ощущение, что прошлое мое заключено в книгу, пережившую пожары и наводнения, чьи страницы слиплись, а буквы стерлись. И вот я осторожненько отделяю одну страницу от другой и кое-где нахожу сохранившиеся строчки. Впрочем, все это лишь попытка разобраться в себе самом и возбудить воображение читателя. Иногда для этого годится фонарик, иногда книга. То ли еще будет…

У меня рано проявилась страсть к рисованию. Она была даже выше страсти наблюдения за жучками и букашками. Рисовал я цветными карандашами. Чаще всего, как мне помнится, танки с такими странными как бы воротниками вокруг башен. Или коронами. Танки я видел на Лесном проспекте. Они бесконечной колонной двигались куда-то вдаль, над ними вспухали облака дыма, они ревели, из их башен торчали танкисты и смотрели по сторонам. Танки, скорее всего, ехали на парад в сторону центра. Или с парада. Танкисты, конечно, видели и меня, сидящего у папы на плечах, потому что я кричал и махал им обеими руками. На мне матроска – я был моряком – они не могли меня не заметить. Иногда они махали мне в ответ. Я знал, что когда вырасту большим, стану танкистом. Но не обыкновенным, а морским.

Мои рисованные танки тоже дымили, из башен их тоже торчали танкисты, но еще мои танки стреляли и неслись куда-то вдаль. Иногда плавали. Или поворачивали. Как лошадь, запряженная в телегу, – слегка изогнувшись всем своим железным туловищем. Это мне особенно удавалось. Поэтому и врезалось в память навечно.

Глава 23

В деревню к деду Василию мы поехали всей семьей. Летом…

Нет, сперва была осень. Шел дождь, дул холодный ветер, светили фонари, блестел мокрый перрон, и мне очень хотелось спать. Мы шли вдоль зеленых вагонов… То есть шли мама с папой, а я сидел на чемоданах, чемоданы стояли на тележке, тележку катил сердитый дядя в фартуке, почти таком же, как у мамы, но без цветочков, зато с круглой жестянкой на груди. Папа нес Людмилку, мама, в соломенной шляпке с голубыми цветочками сбоку и сеточкой на лице, шла рядом и держалась за папу, чтобы не отстать, потому что я ехал очень быстро.

Наш вагон оказался прицепленным близко к паровозу с большими красными колесами. Паровоз сердился: ему ужасно надоело стоять на одном месте и страшно хотелось погудеть. Он пыхтел, шипел, окутывался паром. У меня дома под столом остался такой же паровоз с красными колесами, только маленький и деревянный. Он совсем не умел шипеть и пыхтеть. За него шипел и пыхтел я сам. И гудел тоже.

А вот тетя в красной шапочке никуда не спешила. Она взяла у папы какие-то бумажки, долго рассматривала их и только потом впустила нас в вагон. Я даже расхотел спать: так боялся, что паровоз уедет без нас. Или без папы, который куда-то исчез, едва рассадив нас с мамой в маленькой комнатке с полатями и диванами, а появился, когда паровоз загудел и мы поехали. И как только папа появился, меня положили на диван – и дальше я ничего не помню.

Наверное, паровоз ехал очень долго – целую ночь или много ночей подряд, потому что, когда мы приехали и вышли из вагона, на дворе было лето. И все равно мы приехали слишком рано: солнце еще спало в своей кроватке за лесом, и я тоже никак не хотел просыпаться. Тогда кто-то сказал: «Ну, несите его в телегу». Меня понесли и положили на что-то пахучее и шуршачее. И укрыли тоже чем-то пахучим. Запахи были знакомые: ведь я не первый раз еду в деревню к деду Василию. И к другому деду ездил, папиному, который умер, потому что его убили бандиты, когда я был маленьким-премаленьким, как воробушек, и даже когда меня совсем не было. Но это, конечно, неправда – я был всегда.

Хотя на дворе стояло лето, то есть не сыпал дождь и не дул холодный ветер, и все вокруг пахло, мне было не до лета и не до запахов: сон все еще не отпускал меня из своего пушистого и теплого мешочка. А потом, когда мешочек стал раскачиваться, подпрыгивать, щелкать, цокать, фыркать и покрикивать время от времени дедушкиным голосом: «Но-о, Кудла-атая!», я и сам не захотел вылезать из него наружу. Я качался в своем мешочке, все слыша, но ничего не понимая, досыпая дождливую ленинградскую осень.

Проснулся я под кукареканье, мычание, веселый лай и всякие большие и маленькие голоса. Открыл глаза – Лето! Небо голубое-преголубое! Солнышко яркое-преяркое! Воробьи прыгают по соломенной крыше прямо над головой, заглядывают в телегу и громко чирикают. Наверное, они приехали вместе с нами из Ленинграда, сели на крышу поезда и приехали – точно такие же, как и в нашем дворе. И чирикают точно так же. И ворона приехала тоже. Только на паровозе, где грязно. И она была точно такая же, как ворона в нашем дворе – черная с серым. Ворона сидела на дереве, свесив вниз черную голову с большим жадным клювом, уставившись на меня черными круглыми глазами, и время от времени спрашивала: «Ка-ак? Ка-ак?» Это была очень знакомая мне ворона. Она и в Ленинграде спрашивала всех о том же самом. Глупая такая ворона.

– А вот так! – ответил я вороне очень сердито.

А какой-то дядя засмеялся и сказал:

– Так-то оно так, племянничек, да не так оно этак!

Тоже какой-то глупый дядя.

И тут мне вспомнились запахи: пахло сеном, овчинным тулупом, которым меня накрыли, и лошадью. Лошадь – вот она. Правда, не вся, а лишь широкий коричневый зад с висячим хвостом из длинных черных волосин. Иногда хвост мотался туда-сюда. И шуршал. Я знал, что за широким задом будет спина, грива и голова с ушами и глазами. А внизу – четыре ноги с копытами. Я выбрался из-под тулупа, сел и, свесившись с телеги, заглянул лошади под брюхо: ноги и копыта были на месте. Лошадь повернула голову, посмотрела на меня большим черным глазом, поморгала и фыркнула. Тоже какая-то глупая лошадь…

Лошадей я умел рисовать. К нашему дому в Лесном переулке часто приезжал дядя на лошади с железной бочкой. Он дудел в дудку, и тогда все хватали бутыли-банки и бежали к дяде за керосином. Я тоже бежал вслед за мамой. Но без бутыли, потому что она пачкается и плохо пахнет, и надо будет долго-долго мыть руки с мылом. Еще я умел рисовать собак. И кошек. Кошки у меня были все рыжие, как у нашей соседки. А собаки коричневые, как собака у дяди Паши с первого этажа. А ворон рисовать неинтересно: они такие… не цветные.

Тут надо мной склонилось волосатое лицо деда Василия и спросило, широко разевая рот:

– Проснумшись, Унаик-Фуган? Тогда пошли молоко пить. Парное, чать. Нешто ваше, питерское? Вода-аа…

– А пенки? – спросил я деда Василия.

– Ишь ты! – удивился дед. – Губа-то, чать, не дура. Будут тебе и пенки. И свисток тоже будет.

– И бейка?

– И белка.

В деревню деда Василия мы приехали к самому сенокосу. И не мы одни. Приехали другие мамины сестры и братья со своими мужьями, женами и детьми. Из Москвы, Ленинграда, Пскова, Новгорода, Калинина, Смоленска, Торжка, Вышнего Волочка – вот как много! Потому что у деда было очень много детей. В избу набилось столько народу, что не протолкаешься. Ели, пили, пели, плясали, играли на гармошках и балалайках. Дети тоже ели, пили, плясали. И рассказывали стишки. Я тоже рассказал стишок про дедушку Ленина и спел песенку про барабанщика. Нам хлопали и кричали. Мне тоже похлопали и покричали. А потом меня отвели спать.

Нет, я неправильно рассказываю: это все случилось потом, когда комары стали кусаться. А сперва комаров не было, зато летали слепые мухи и страшно сердились на всех. И на меня тоже. И тогда получилась баня. Я впервые пошел в баню вместе с папой, а не с мамой. Дед Василий сказал, что я уже большой, что я – мужик, хватит мне ходить в баню с бабами. И я пошел в баню с другими мужиками.

Ух и жарко же в этой мужицкой бане! Совсем не так, как в бабской. А мужики всё плескали воду из ковша на горячие камни и плескали, вода шипела, трещала и даже стреляла, как пистоны в моем револьвере, мужики ухали и хлестались березовыми вениками, как будто они наозорничали и теперь наказывали друг друга за свое озорство. Папа хотел и меня наказать, но я испугался и залез под лавку. Меня достали, и дед Василий сказал:

– Какой же ты мужик, коли березовой каши не пробамши?

Это правда: березовой каши я не пробовал – всё манная да пшенная, иногда гречневая или рисовая. Все каши на молоке и с маслом, только гречневая с молоком и без масла. Зато молоко с пенками. А это такая вкуснота, что ел бы и ел, но мама говорит, что больше нельзя, иначе случится заворот кишок. Если бы не этот таинственный заворот, я бы съел все пенки, какие есть на всем белом свете.

Березовая каша оказалась все тем же веником, которым меня тоже похлестали. Но не больно, а горячо-прегорячо. Я терпел-терпел и не плакал. Но потом все-таки расплакался, потому что испугался, как бы у меня от березовой каши не случился заворот кишок. Меня сняли с полки, облили теплой водой, посадили на лавку, дали квасу и мед в сотах. Я высасывал мед и думал, что с бабами ходить в баню лучше, чем с мужиками: они, бабы, не кормят березовой кашей, а когда моют, то розовой губкой, а не кусачей мочалкой, и голову так не скребут, как папа скреб мою голову.

Утро выдалось удивительно тихим. Ни коровы не мычали, ни петухи не кричали, ни собаки не лаяли, даже вороны и воробьи куда-то подевались. И народу – никого, точно ветром всех сдуло. И даже детей. Оказалось, что не все, кто приехал, живут в дедовом доме, а те, что живут, почти все ушли на сенокос. И даже дети. Я тоже запросился на сенокос. Мама сказала:

– Вот позавтракаем и пойдем.

Завтракали мы гречневой кашей с молоком и большими коричневыми пенками. Я съел всю кашу и все пенки, потому что вкусно, но больше всего потому, что очень хотел пойти на сенокос.

Дом деда Василия стоит на самом верху. Но это совсем не его дом, а дядин Мишин, а дедов совсем в другом месте, маленький, потому что большой сгорел и дед стал погорельцем, и там негде поместиться. Сразу же за домом сарай с дровами, коровий, овечий, поросячий, куриный и гусиный дом, а уже за ними огород, в котором растет картошка длинными-предлинными рядами, капуста, лук, морковка и еще какая-то трава. Вдоль ограды несколько вишен с зелеными ягодами, ужасно кислыми, какие-то кусты тоже с ягодами, и тоже очень кислыми на вид, так что я даже не стал их пробовать.

Мы, то есть я, мама и Людмилка, прошли огородом по узенькой тропиночке мимо бани и вышли за околицу. Околица – это такой забор из длинных серых жердей, привязанных к кольям, чтобы колхозная скотина не поела дядимишину картошку и капусту. Я пролез между жердями, Людмилка проползла под ними, а маме пришлось жерди поднимать, чтобы пройти, и снова класть на место.

Вдали виднелись мужики. Они во что-то играли, вертясь, размахивая палками и едва-едва переступая ногами. Может, они что-то потеряли в траве, может, они ловили жуков и кузнечиков.

– Во-он папа, – сказала мама, показывая пальцем на одного из мужиков в белой рубахе.

Папа, на мой взгляд, ничем не отличался от других мужиков. Он отличился, когда мы подошли близко. Но совсем близко мама нас не пустила.

– А что они деют? – спросил я, когда мы были еще далеко.

– Не деют, а делают, – говорит мама и требует: – Повтори.

– Деют, – повторяю я.

– Господи, – говорит мама. – И когда ты только научишься правильно говорить?

А папа сердится:

– Ты чего язык ломаешь? – сердится папа.

– Я не ямаю, – отвечаю я. – Он сам.

– Он сам так не может, – еще больше сердится папа. – Вот возьму табя и отшлепаю ремешком.

– Ага, – говорю я. – А сам?

– Что сам?

– А табя? Язве это пьявильно?

Папа хмурится и не говорит ничего, потому что он, говорит мама, из Белоруссии, а там, говорит мама, все говорят неправильно.

– Мам, ну мам! – дергаю я маму за рукав. – Что они деют?

– Косят траву, – ответила мама. – Трава высохнет, станет сеном. Сено будет есть зимой коровка и давать молочко, молочко затопят в печке – будет пенка.

Так вот, оказывается, откуда берутся коричневые пенки!

На мне матроска, бескозырка с надписью «Аврора» и короткие штанишки. Мы идем по полю между рядами скошенной травы. В кустах поют какие-то птички, в траве трещат кузнечики, летают стрекозы, над деревьями суетятся вороны и бестолково спрашивают друг у друга одно и то же: «Ка-ак? Ка-ак?» За деревьями блестит река. По другую сторону от сенокоса темнеет лес. Из лесу доносится голос кукушки – почти такой же, как из часов, что висят дома на стене. А еще какая-то птичка спряталась в траве и торопливо повторяет: «Пить хочу! Пить хочу!» Вот глупенькая! Речка-то совсем рядом. А еще вокруг летают разноцветные бабочки, бегают какие-то птички с длинными хвостиками. Хвостики у птичек трясутся, птички подпрыгивают, хватают кузнечиков и бабочек и улетают. Потом прилетают снова.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?