Читать книгу "Пришвин и философия"

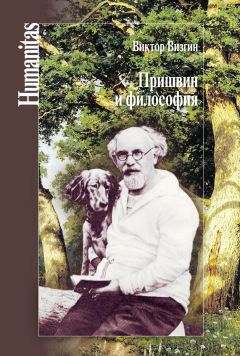

Автор книги: Виктор Визгин

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

сообщить о неприемлемом содержимом

Вот еще один поворот упомянутой выше драмы сил-понятий, понятия сходства и понятия различия (раз-личия): сила обобщения образуется «путем уничтожения, убийства случайного»[38]38

Пришвин М.М. Незабудки. С. 265.

[Закрыть]. Понятие «случая», или «казуса» близко к понятию «примера», но не в значении пассивной иллюстрации обобщения, а в смысле познавательно продуктивного резервуара опыта. В склонности к приведению и, главное, исследованию таких «примеров» при работе мысли, над чем привыкли издеваться гегельянцы, сквозит та же самая нота. А манера такого философа, казалось бы, на первый взгляд, далекого от Пришвина, как Габриэль Марсель, непредставима без постоянного обращения к таким «примерам». Они у него выступают как точки лично пережитого опыта, как опорные пункты феноменологического исследования проблемы. Поэтому не случайно с Марселем у меня получился такой неожиданный резонанс. Этот резонанс, пусть и не во всей своей «массе», был только эхом более изначального резонанса, сродства с русским мыслителем, известным в то далекое время почти исключительно только в качестве писателя и натуралиста[39]39

Поэтому не случайно я его читаю до сих пор с интересом обыкновенного любителя географии и краеведения, а не только философии!

[Закрыть].

Апология наивности, прозвучавшая в той же главе, также удостоилась крестика и подчеркивания: «Все хорошее в человеке почему-то наивно, даже величайший философ наивен в своем стремлении до чего-то додуматься»[40]40

Пришвин М.М. Незабудки. С. 266.

[Закрыть]. Наивный философ может преодолеть в себе соблазн безудержного обобщения, стряхнуть чары «духа абстрактности», расколдовать которые сознательно и упорно так стремился Марсель. В некотором смысле «философы жизни» и «философы-интуитивисты» и были такими наивными мыслителями, пусть сама их наивность ими подавалась, поскольку они действительно были философами, не наивно, а разумно, глубоко продуманно, как, например, у Н.О. Лосского с его «наивным реализмом», а до него у Бергсона.

Дух обобщения с его «вообще» в упор не видит лица – в природе или у человека: неважно, везде. Но «в живой творческой жизни по пути к бессмертию нет никаких “вообще” и даже у мертвых появляется лицо, и так мертвецы воскресают»[41]41

Там же. С. 268.

[Закрыть]. Крестик и здесь зафиксировал остановку чтения вскользь: верно, здорово сказано! Завет русского мыслителя, хотел я этого или не хотел, просто читая «Незабудки», был услышан – так или иначе, рано или поздно: «Друг мой, больше, больше укрепляйся в силе родственного внимания <…> вглядывайся в каждую мелочь отдельно и различай одну от другой, узнавая личности в каждом мельчайшем даже существе, выходи из общего»! И здесь же Пришвин говорит о самом заветном, о чем мы с друзьями, увы, только платонически мечтали – о содружестве творческих личностей, сопротивляющихся механическому течению, несущему нам обезличивающие обобщения и абстракции, давно перекочевавшие из научных книг не только на улицы городов, но и внутрь нас самих, стирая лица изнутри. Социолог сказал бы, что мы мечтали тогда о «малых творческих группах», вроде «Réarmement moral» или Оксфордских групп, в которых участвовал Габриэль Марсель. Идеи, нужные всем, действительно носятся «в воздухе», не передаваемые никакими техническими средствами, никакими физически опосредованными «влияниями». Итак: «Ссорьтесь, друзья, даже и деритесь, только не делайте выводов»[42]42

Пришвин М.М. Незабудки. С. 270.

[Закрыть]. Стоит ли говорить, что против этого афоризма стоит увесистый крест?

«Сомнения, неудачи, несчастье, уродства – все это переносится лично, скрывается и отмирает. А утверждения, находки, удачи, победы, красота, рождение человека – это все сбегается, как ручьи, и образует силу жизнеутверждения»[43]43

Там же. С. 46.

[Закрыть]. И поэтому человек спешит навстречу другому человеку с радостной, утверждающей жизнь вестью – вот о чем здесь говорит русский писатель. И я записываю напротив на полях: зло – сжатие, добро – расширение, зло замкнуто, добро сообщительно (с. 46).

Записи на полях «Незабудок» – свидетельство поисков. Чего? Духовной ориентации? Несомненных ценностей? Дееспособной мудрости? Собственной философии? Правды жизни? Ее смысла? Или, скорее, это просто след поисков прекрасной полной творческой цветущей жизни со всем бытием в ладу, к чему как раз и стремился Пришвин? Искания эти, помнится, проходили поначалу в полном почти тумане, скрывающем путь и призвание. Видно, мысли у меня были, как наши дачные яблоки, позднего предзимнего сорта. И падать спелыми не спешили. Созревание затягивалось. Окончив химический факультет, все время, пока был студентом, хотел оставить его ради философии. В гуманитарном знании никакого опыта почти не было. Только страсть к чтению была всеядной, всепожирающей. Но не хватало уменья отбирать важное и нужное, собирая силы для главного. Долго заниматься в замкнутом помещении просто физически не мог и проводил поэтому много времени в парках или лесу. А там, на прогулках, привык писать стихи, встречать набегавшие мысли и порой записывать их, но изучать что-то научно-философское, вроде немецкого трактата, на ходу было невозможно, а именно это почитал тогда самым важным для себя. К тому же наше поколение поднималось со дна такой глубокой культурной ямы, которую новым поколениям просто невозможно себе представить. Отсюда и такое медленное духовное и интеллектуальное взросление. Кстати, и Пришвин называл себя «самой поздней душой из всех» ему «известных»[44]44

Пришвин М.М. Незабудки. С. 169.

[Закрыть]. До всего он доходил своим опытом. А опыт – дело долгое и трудное. Поэтому двигался вперед он не спеша, но зато прочно утверждаясь. На чем же? Да на вере в добро, на неколебимом утверждении светлой тональности музыки мира.

Вот, например, еще такая запись на полях главы «Поэзия прозы»: Поэтическое слово – это непосредственность чувства прекрасного; в ком воля к прекрасному занимает главенствующее положение в его жизненном движении, тот – художник. Человек, когда он не может радоваться, жалок, и он сам это ощущает с первой каплей радости (с. 148). Некоторые главные и кажущиеся простыми по смыслу утверждения Пришвина, воспринимаемые сейчас как очевидные утверждения самой жизни, пролетали мимо меня. Я замечал только их внешнюю форму, обращая внимание, скорее, на слова, чем на суть, которая мне была еще недоступна. Вот, скажем, речь идет у Пришвина о времени и вечности. Что может быть серьезнее, глубже и значительнее этой темы для нас, смертных? А я записываю: Если будешь со-вечным, то будешь и со-временным, ибо вечность есть во всяком времени (с.130). О том, как самому и на самом деле, а не только в ловких и кажущихся красивыми словах преодолеть забвение и время с его угрозой разрушить жизнь, я и не думал – еще не дорос, слишком молод был, и «жареный петух» еще далек от меня. Вот и играю словами и в слова! Или, например, делаю такую запись: Сказка – сказитель – сказить – исказить. Сказать значит непременно исказить, изменить действительность. Вот в чем природа слова: исказить в сказе-слове значит перевоплотить мир в человеческом духе (с.141). Опять самое главное не замечается. А оно в том, что «легенда» (греческую этимологию этого слова нужно иметь в виду), по Пришвину, это «связь распавшихся времен», ею человек одолевает неумолимое время как синоним смерти: «Все хорошее, – говорит он, – должно в человеке оставаться даже после смерти для пользования всех под охраной живых»[45]45

Там же. С. 143.

[Закрыть]. Но молодости трудно (да и нужно ли?) думать по-настоящему о смерти: молодость живет сегодняшним днем, трепещет от сиюминутности впечатлений, от текущего мига, и устремлена в предвосхищение будущего, которое не может не быть не застлано пеленой.

Пришвинская тема детства воспринималась поверхностно. Ведь сам я тогда еще не стал ни отцом, ни тем более дедом. Вот и пишу на полях такой внешним, этимологическим, образом организованный ряд слов: Детство – девство – дева – дивчина – удивление. «Девство» означает еще и нетронутость в смысле цельности: говорим же мы о девственной природе. Если речь идет о природе, то никак не пройти мимо ее девственности, мимо того, что в ней живет цельно живущий ребенок, дитя, что у природы, пусть она и любит скрываться (Гераклит), по-детски открытая душа. Она потому и источник удивлений, ибо сама – диво, чудо. Я, конечно, что-то улавливал во всем этом и по-настоящему воспринимал. Но мне было важно связать понятия, выстроить схему: ребенок – удивление – природа. Я читал Пришвина не только как живой человек, ищущий настоящей мудрости жить и одолевающий с ее помощью реальные, а не вербальные задачи. Я читал «Незабудки» и как начинающий философ гегелевской школы, считающий самым важным в философии убедительные связи абстракций. Но у Пришвина самое главное – «быть живым, живым и только, живым и только до конца». И живым перескочить и через самый свой конец.

Пришвинская связь детства, сказки и творчества с землей и солнцем воспринималась мной как осуждение городской машинной цивилизации, уничтожающей истоки сказки, а значит, детства и творчества в душах людей. Благодаря сохранности внутреннего детства как способности удивления человек оказывается способным к творчеству и тем самым к тому, чтобы быть полноценной личностью. «Сказка – это выход из трагедии»[46]46

Пришвин М.М. Незабудки. С. 146.

[Закрыть]. Кстати, пришвинская «сказка» похожа на то, что Марсель называл «надеждой» (l`espérance).

Размышляя о забвении, Пришвин говорит, что забыть значит расчистить путь бытию. Чтобы новым зеленым листикам «быть, надо забыть» прошлогоднюю листву. Здесь для меня открывается такая мысль: забвение как за-бытье, то есть как то, что за пределами бытия. Таков, например, сон: о человеке, который заснул, мы говорим «впал в забытье», «забылся», то есть, уснув, человек забыл сам себя и свое бытие. Забыть значит быть-за-бытием. Забытое, например забытое прошлое, таким образом, существует, но в особом месте: за настоящим, текущим в данное мгновение моментом бытия. Способность забывать оказывается необходимой для прощения и надежды «на что-то новое, небывалое».

«Когда после неудачи приходит радость, то кажется всегда, что эта радость нашлась не только для себя, а годится для всех. Радостный счастливый человек бьет в барабан»[47]47

Пришвин М.М. Незабудки. С. 46.

[Закрыть], – записывает Пришвин. Его «барабан» – не гейновский барабан революции[48]48

«Schlage die Trommel und fürchte dich nicht!»

[Закрыть], а, скорее, гейзенберговская скрипочка для ищущей души, преодолевающей в мытарствах свое одиночество[49]49

В музыке, говорит Гейзенберг, редко бывают самыми сильными наиболее громкие места, когда звучит вся оркестровая масса. Сильными «скорее являются те пассажи, когда еле слышно поет одинокая скрипка» (Heisenberg W. Philosophie. Le manuscript de 1942. Paris,1998. P. 390). См. об этом образе у Гейзенберга в кн.: Визгин В.П. Вернер Гейзенберг и Габриэль Марсель: Резонанс творческой мысли // Визгин В.П. Философия Габриэля Марселя: Темы и вариации. СПб., 2008. С. 454.

[Закрыть].

В те годы мы увлекались Альбертом Швейцером. Мне он особенно пришелся по душе. Я вчитывался в его африканский дневник («Письма из Ламбарене»), изучал философские работы. Читая пришвинские «Незабудки», сравнивал этих мыслителей, отмечая сходство их настроений, даже – миропониманий. У Швейцера его вера называлась «благоговением перед жизнью». Пришвин не меньше, чем западный гуманист, был рыцарем космической жизни, перетекающей через плотину конечного времени, отпущенного каждому живущему, осознавал себя творческим посланником космической гармонии в мире людей. Но в последующие годы к Пришвину я возвращался чаще, чем к Швейцеру. Секрет этого очевиден: пришвинская Дриандия, невидимый град Китеж его мечты перекликались с софийными впечатлениями в затерянной в лесах валдайской деревне. Кроме того, «черноземно» богатый, меткий русский язык не мог не привлекать. Всего этого просто не могло быть в случае со Швейцером. Встречая с радостью книги западноевропейского гуманиста, я понимал их автора, вникал в его мысль, действуя при этом разумом, прибегая к накопленным знаниям о европейской цивилизации. В случае же Пришвина я был у себя дома. И не мог этого не чувствовать, хотя ясно осознать тогда и не мог.

Сейчас, читая его полностью изданные дневники, я размышляю не столько над его мыслями, как это было в молодые годы, когда читались «Незабудки», сколько воспринимаю его как человека – цельного, сильного, мужественного и мудрого. В молодости же такого восприятия не было. Глаза души застили философские «проблемы», «пунктики» и «заморочки». Вот и замечал в «Незабудках» то Гегеля, то еще какого-то философа. А простого, одаренного, смелого человека, умеющего многое и делающего все самостоятельно, я не замечал. Говоря языком Марселя, я был под чарами «духа абстрактности», освобождение от которого заняло у меня значительную часть зрелых лет. Но, видимо, действительно «нельзя к концу не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту».

Процитированный только что Пастернак, кстати, также оказался связанным с Пришвиным. В феврале 1965 г. исполнялось 75 лет со дня рождения поэта. Мы его боготворили, как и Марину Цветаеву. Мы – это я с моим другом и наши общие друзья, образовавшие в те годы, как я однажды выразился, кружок ищущих поэтического просвещения. Было решено отметить эту дату поэтическим вечером, посвященным Пастернаку. Мой друг был аспирантом химического факультета, на котором мы вместе учились, и поэтому решили организовать вечер там. Как его организаторы мы ходили по домам московской литературной интеллигенции и приглашали некоторых ее представителей принять участие в вечере. Позвали и Валерию Дмитриевну Пришвину. Жила она в писательском доме в Лаврушинском переулке, квартиру в котором писатель получил от Союза писателей в 1937 г. после долгих ее «пробиваний». Получив ордер, он в том же году въехал туда уже один, без семьи, оставшейся в Загорске.

Квартира в Лаврушинском была наверху, кажется, на пятом или шестом этаже. В «Дневниках» Пришвин рассказывает, что видел из ее окон Воробьевы горы. Теперь такое невозможно. Валерия Дмитриевна охотно согласилась принять участие в вечере. Мне она хорошо запомнилась. Вечер проходил в большой химической аудитории. Она сидела справа, если смотреть снизу, ряду на третьем-четвертом. Ее доброе, сердечное, такое своеобразное и запоминающееся лицо казалось сосредоточенным в ее глазах. С тех пор ее светлый образ не оставляет меня. И вся она предстала скромной, внутренне очень собранной. В ней чувствовалась не только богатая и много пережившая душа, но и глубокая внутренняя духовная жизнь. Она выступала с воспоминаниями о Пастернаке. О чем именно она тогда говорила, я уже и не помню. Но говорила просто, ясно, не впадая в преувеличения. Вечер, посвященный опальному поэту, схватившемуся незадолго до своей смерти с властью, был тогда событием. Синявский, написавший предисловие к сборнику поэта в большой серии «Библиотеки поэта», оказался в эти дни в мордовском лагере. Мы ему звонили, но не могли найти. Вступительное слово на вечере произнес Озеров.

В моей книге о философии Габриэля Марселя есть эссе о Пастернаке, в котором он сопоставляется с французским философом. А вот подобного сопоставления Марселя с Пришвиным я тогда так и не написал, хотя параллель между всеми этими именами существует. Определенная близость и духовное родство между ними не надуманный сюжет. Все они и французский философ, и русский писатель, и русский поэт пришли к христианству долгим путем исканий в зрелые и даже, как в случае Пришвина, старые годы.

Пришвин любил слово «план» – такое современное, рациональное, даже техническое – и умел планировать свое жизнетворчество. Он вставал в пять утра, пил чай и садился за работу в полной тиши деревенского дома, воодушевленный чувством «святости бытия», сознательное культивирование которого связывает его с Пастернаком, Марселем и даже, более отдаленно, Хайдеггером. Особенно остро это чувство переживается после глубокого сна, когда мы бодры и свежи. Культ утреннего бодрствования был близок и моему другу, заваривавшему крепчайший чай по утрам и садившемуся за немецкий том Хайдеггера. И мне это было знакомо. Но системой не стало. По утрам возникали стихи, слышались голоса, носились видения, и я открывался скорее им, а не диалектике трактата. У Пришвина его «жаворонковые» часы отдавались прежде всего писанию дневника. И так выдерживалось всю его долгую жизнь: творческой силой своего дара он хотел – и умел – распоряжаться рационально, целеустремленно.

Добро, по Пришвину, творится во многом потому, что мы его предполагаем в том, с кем встречаемся. Тем самым мы ему оказываем доверие, или, если угодно, относимся с презумпцией даже не невиновности, а исходной «хорошести», добротности. «Хорошие люди, – говорит Пришвин, – встречают тебя впервые как будто давным-давно знали тебя как хорошего близкого человека»[50]50

Пришвин М.М. Незабудки. С. 175.

[Закрыть]. Щедрый аванс «родственного внимания» к человеку побуждает его к ответному добру и в результате делает лучше на самом деле.

Модным писателем Пришвин не был, не является и сейчас, думаю, и не будет. Он и сам замечал это, говоря, что у него небольшая известность «среднего» писателя. Не салонная шумиха вокруг имени свидетельствует о значительности таланта человека, а всхожесть семян его жизни и творчества, сросшихся в подлинное единство.

Пришвин и Гачев

«Никаким делом человеку не превозмочь тревоги своего существования», – записал однажды Пришвин в дневнике. Во время вечера, посвященного философии дневников Пришвина, на полотне экрана в Доме-библиотеке А.Ф. Лосева вспыхнуло это высказывание писателя[51]51

Вечер состоялся 23 апреля 2015 г.

[Закрыть]. И я его запомнил: как же глубок был Пришвин как человек и мыслитель! Экзистенциальность его мысли – первое и главное ее определение.

На следующий день после вечера в Доме Лосева, на котором выступали Яна Зиновьевна Гришина и я, было еще одно культурное событие, на сей раз в музее-библиотеке Н. Федорова, где должна была открыться выставка дневников Георгия Гачева. К ней был приурочен круглый стол, посвященный дневнику как литературному жанру. Настя Гачева пригласила выступить на нем меня. Устав от пришвинского вечера, я отказался выступать: «отстрелялся», выговорился. Но, отлежавшись, переменил решение. Главное, стало ясно одно: отказать Насте не могу, Георгий Гачев мне по-настоящему близок. И Пришвин, и Гачев – по-разному, конечно, – много для меня значат. Поэтому мой долг – выступить о них обоих. О Пришвине я уже наговорился. Что ж, подумал, теперь скажу немного и о Гачеве.

Но сначала – о пришвинском вечере. Он начался фильмом о дневниках Пришвина, звучала музыка Скрябина, мелькали фотоснимки, сделанные писателем, публика читала выводимые на экран афоризмы из его дневников. Затем последовал рассказ Я.З. Гришиной о пришвинской «домостроительной» мечте, осуществленной вместе с покупкой и обустройством дома в Дунино под Звенигородом. И когда, наконец, пришел мой черед выступать, я чувствовал себя уже усталым, что, видимо, и привело к тому, что подготовленный текст почти не читал, а бросился его комментировать.

Это была безоглядная импровизация. Все, что скопилось во мне от долгого впитывания пришвинского «жизнемыслия», включая самые интимные сюжеты, каких в дневниках писателя немало, беспрепятственно и бессистемно вылетало вовне. По виду слушателей я чувствовал, что и их души, как зажатые холодом незабудки, раскрывались, словно от весеннего тепла. Каким-то затылочным чувством я понял, что опасно разогнался на «масле» эмоций. К счастью, спас инстинкт трезвости. Посмотрев на следящего за моими руладами Виктора Петровича Троицкого, ведущего вечер, я спросил его о времени. Он выразительно поднял скрещенные руки. Стоп! – сказал я себе с облегчением.

– Да вы кудесник! – обронил кто-то.

– Нет, я только учусь, прислушиваясь к Пришвину! – отчеканил я незамедлительно.

Может, жизнь – один лишь миг,

Только растворенье…

Удивительный накал самоотдачи пережил я в этот вечер, будучи, как сказал присутствовавший в зале Сергей Сергеевич Демидов, «в ударе». В громыхающем вагоне метро мы продолжали беседу о Пришвине. С разговора о Пришвине Демидов как-то естественно перекинулся на воспоминание о том, как Гачева принимали на работу в сектор истории математики и механики ИИЕТ[52]52

Институт истории естествознания и техники РАН, в котором я познакомился с Георгием Гачевым, когда в начале 70-х годов из ИМЛИ он перешел в этот институт.

[Закрыть], который он возглавляет в настоящее время. Гачева попросили рассказать, что же он, филолог, хочет изучать и о чем писать. Георгий, как актер на сцене, выразительно произнес: Гаусс, Хаус, сходным звучанием этих слов отсылая к интуитивно им предполагаемой родственности идей немецкого математика образу дома как пустого пространства. Потом к Гауссу-Хаусу добавился греческий Хаос в смысле «зияния», «бездны», «пустоты». Вот и выстроился семантико-музыкальный ряд, для Георгия основополагающий и резюмирующий программу его исследований.

Как мышь, стремительно перебегающая дорогу, при воспоминании об этом вторжении гуманитария в точные науки на наши лица одновременно выбежала улыбка: ведь имя гениального немецкого математика (Gauss) пишется через другую букву, чем Haus! Но музыкально-метафизическому уху Георгия такие контраргументы не указ. Несмотря на логику приземленного рассудка, он оставался при своем слышании вещей, странные смысловые созвучия улавливая там, где их никто из ученых, математиков и механиков, не слышал и слышать не мог, а если и мог, то все равно не придал бы им какого-то научного значения. Все перед ним сидящие были специалистами, то есть людьми-в-футляре. Только у одного Гачева футляра не было, его менталитет был изначально эксцентричен. И как не имеющий собственного центра, он не вмещался ни в одну из имеющихся в каталоге наук и искусств «коробок».

Так что же это такое Георгий Гачев, кто он, о чем думал Бог, его создавая? Гачев – эксцентрик со смещенным или, если угодно, подвижным центром тяжести. Поэтому он нарушитель границ, взломщик дисциплинарных перегородок. И еще: у него необыкновенно мощный экзистенциальный тонус неутомимого жизнелюба.

По образованию Гачев – филолог, то есть любослов. Слово для него – всё. Отсюда любовь к mots, остроумному выражению, красному словцу, яркому афоризму. И поэтому он тот любослов, который не может не быть писателем. Это в нем главное. Итак, вот он, Георгий Гачев: многопишущий и многопашущий (вспоминается его огород в Новоселках) человек игры, плавающий вольным стилем между островами науки, искусства, философии и религии под аккомпанемент музыкального слова:

А его дневники? Что это такое? Не поиск ли слов, расколдовывающих спящие вещи? В его дневниках, как и во многих других, присутствует то, что перешло от стоиков к иезуитам, когда дневниковой записью пишущий наставляет сам себя, проверяя нравственную добротность совершенного им за день в вечернем «испытании совести» (l`examen de conscience). Гачевский дневник – это и просто записи любых возникших мыслей, состояний, сочетающие в единое целое самонаблюдения и наблюдения внешние. Розанов с его «Листвой», Ренан с «Feuilles détachéеs», Пришвин с его дневниками были для него ориентирами. Листики мгновенных «мыслечувств» летят, летят, а чуткий, сноровистый писатель их ловит, быстренько укладывая в ложе слов.

На выставке в библиотеке Федорова я узнал, что Гачев вести дневник начал в школе, когда ему было 14 или 15 лет. Как это случилось? И почему? Можно предположить, что переписка с отцом, сосланным в лагерь, послужила толчком к началу его жизни-с-мыслью, нашедшей себя, прежде всего, в дневнике. Георгий Гачев соотносил себя и свою жизнь с отцом как образцом. Из его школьного дневника запомнилась одна фраза: «Я очень честолюбив». Стремление достичь чего-то значительного, стать известным подстегивало его волю писать. Пружина эта, сильная, упругая с молодости, со временем только набирает энергию. Вот и пишется дневник в качестве средства преодолеть время и забвение. Георгий Гачев писание дневников уподоблял строительству мавзолея, подобного египетским пирамидам. В них он видел верное средство продлить свое присутствие на Земле, перенеся его в царство вечных идей.

Душе моей тяжко без Гачева. Одних его писаний ей мало: не с кем свободно, в охотку, вальяжно перекинуться мыслью-словечком. Струны душ наших были настроены так, что легко и естественно входили в резонанс радостного узнавания. Это было счастье. Увы, я его не всегда должным образом ценил.

* * *

Искусство жить – умение уместного (точнее: у-временного, то есть во время сделанного) чередования фаз. У Георгия Гачева аскетическая фаза уместно и умело перемешивалась с фазой гедонистической, хотя сам его «аскетизм» не был лишен гедонистического аромата. Но набравшись аскезы вдосталь, он чувствовал, что нужно «сменить пластинку», и переходил к «гедонизму». Это могла быть поездка за рубеж, в родную Болгарию или просто вылазка в общество, компанию с интересными умными разговорами. Во всех ситуациях Георгий Гачев умел жить вкусно. И чтобы вкус жизнепроживания не пропадал, он освоил искусство своевременной перемены его регистра.

В Гачеве, что удивительно, было простецкое начало. У него, интеллигента потомственного и по природе космополитического, натура не была односторонне эрудитско-ученой. Он любил и ценил вольное «жизнемыслие» и поэтому старался не перегружать себя книжными знаниями, которые, он это чувствовал, легли бы балластом на крылышках души.

Да, фанатиком-книгочеем, кабинетным книжником он не был. Но «читануть» что-нибудь – и непременно «вкусненько» – он любил. И, думаю, он был настоящим, можно даже сказать, образцовым, то есть вдумчивым и неспешным, читателем. В глуши наро-фоминского, потом переделкинского Подмосковья или на турбазах и в домах отдыха после затяжных лыжных пробегов читал он «в охотку», на свежайшую голову, физически усталый, но не настолько, чтобы хотелось немедленно «отрубиться» в сон. Искусством меры, поддерживающей способность остро чувствовать течение жизни, Георгий Гачев владел бесподобно. Полулежа в удобном креслице, вытянув натруженные ноги, в уюте и тишине он читал.

Пришвин также умел и любил читать, как он говорил, «глубоко». Вот его запись в дневнике: «Читаю глубоким чтением Аксакова, и мне открывается в этой книге жизнь моя собственная. Вот счастливый писатель! Прошло сто лет, а читаешь – и как хорошо!»[54]54

Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 2. М., 1956. С. 796. Запись эта датирована 9 июня 1950 г.

[Закрыть] Во время «глубокого чтения», в пришвинском смысле, встречаются, питая друг друга, два погружения: и в читаемого автора, и в собственную жизнь, благодаря чему она вдруг начинает открываться в ранее неопознанных и существенных формах. Поэтому такое чтение – творчество и сотворчество, познание и самопознание. По-настоящему глубокого чтения достойно то, что само глубоко, живо и вдохновенно написано. А «Семейная хроника» С.Т. Аксакова именно такова: она всегда читается так, будто вдыхаешь свежесть майского луга. «Благорастворение воздухов» разлито по ее простым и вечным страницам.

Гачевская манера читать не только «вкусно», но и «глубоко», то есть жизненно-продуктивно, напоминает манеру чтения Пришвина. Оба любили драматические сюжеты. Уход Толстого, трагедия последнего года его жизни – вот сюжет, вот «предмет» (это слово особенно любил Гачев), достойный не просто чтения, а «вникновения», проникновения «до корней, до сердцевины». Георгий Гачев «входил» в читаемый «предмет» целиком, жил в нем так, что возникающая при этом «жизнь вместе», например с Толстым, оказывалась его собственным – гачевским – жизнетворчеством. Он решал при этом свои вопросы. Пытался найти ответ на них, вникая в семейную и духовную драму Толстого, искал в ней способ развязки своих жизненных узлов – с супругой, детьми или с самим собой. Поэтому его чтения становились практически важными моментами его жизнемыслия и, одновременно, точками роста его умозрений.

Кстати, гачевское слово (жизнемыслие) соответствует пришвинскому «творчеству жизни», то есть «жизнетворчеству» (сегодня слово это изрядно заболтано пишущими о «специфике русской культуры Серебряного века»). Читая дневник Толстого 1910 г., Пришвин, подобно Гачеву, перебрасывался мыслью на свои проблемы с Ефросиньей Павловной или сыном Львом. При этом охват возникающих при чтении мыслей, как и у Гачева, восходил у него до космических масштабов (мужское и женское, философия пола и творчества, дух и материя и т. п.). Оба писателя стремились через быт осмыслить бытие.

Итак, Пришвин, и Гачев решали свои «вопросы жизни», прибегая к книге как средству их прояснения. Книга от жизни их не уводила, а лишь расширяла опыт, обогащала мысль. Внимание души занимали у обоих, прежде всего, они сами как участники мирового бытия со своими ситуациями, трудностями, задачами, амбициями. Обоих писателей, в конце концов, интересовал человек-в-мире как нечто живое и цельное, а не абстрактные законы мироздания. Подобный «антропоцентризм» вытекал из общей им обоим писательской сущности. Писатель, а русский писатель, быть может, в особенности, не может не видеть даже за неживой вещью ее живого творца.

Интеллигентами-простецами, понимавшими, однако, наличие в себе простецкого начала, были оба писателя. По-разному, конечно. Различия между ними значительны и велики во многих отношениях. Но причастность простецкому началу сближает их. Что мы имеем в виду? Не-книжность души, но выраженную позитивно? Да, конечно. Скажем еще – чувство простонародного языка, фольклора, не обязательно крестьянского, вкус к нему. У Пришвина это чувство шло от его детских лет в черноземной «глубинке», от матери, родной усадьбы и всей его скитальческой судьбы. Родовые, крестьянско-купеческие корни его личности вроде бы надрываются его уходом в революцию, тюрьмой в Митаве, заграницей. Но вслед за всем этим вдруг вираж к словесности, творчеству, искусству и вместе с тем медленное и трудное возвращение к надрезанным корням, пусть и на новой основе. Ребенком Пришвин рос в русском православии. Но затем ушел от него. И потом долго-долго, как бы «подводно», возвращался к нему. В перепись 1936 г. он определил себя уже не просто верующим, но именно православным, хотя свою отдаленность от церкви не переставал подчеркивать.

У Гачева такой неоплатонической триады (пребывание – уход – возвращение) не было. Сам воздух родительской семьи и среды его ранних лет был утопическо-коммунистическим и эстетическо-космополитическим. Дядя-коммунист расстрелян в Болгарии. Отец-коммунист – беглец в Бельгии, потом эмигрант в Союзе. Стихией, питающей творческие импульсы, была для Георгия Гачева музыка. Она ему заменяла пришвинские «корни» и «чернозем». С музыкой он никогда не разлучался: не было ухода от нее, не было и возвращения. А к христианско-православному, христианско-крестьянскому миру он тянулся всю жизнь и достиг-таки его, хотя и любил подчеркивать свое язычество, солнцепоклонство и «природоверие», сожалея, что младшая дочь с головой ушла в церковную среду, став художником, расписывающим храмы. «Вот мой храм», – говаривал Георгий, стоя под сосной и по-йоговски шумно втягивая лесной воздух – «прану», как он его называл.

Подобной, с терапевтическом уклоном, «натуромании» у Пришвина не было. Он просто деятельно жил в тесном общении с природой – как агроном, охотник, путешественник, фенолог, географ и краевед. Конечно, природа питала его прежде всего как писателя и мыслителя. Его изучение природы и человека в их взаимообмене и перекличке обретало для него смысл жизнетворчества. Пришвин привык не чувствовать себя чуждым природе существом, несколько свысока подчеркивая, что в своем отношении к природе он прямая противоположность «дачнику». Основу его творчества составляла не столько дистанция, отделяющая его от природы, сколько слияние с ней. Его мыслящая чувствительность проникала внутрь природы, позволяя тем самым как бы подхватить в своем писательстве творческие возможности самой природы. «Родственное внимание» ко всему живому – вот его «метод» познания всего – природы и человека. Природа – его дом родной, его «усадьба», обеспечивающая духовный «прокорм», а иногда и физический. В ней, в лесу, был его кабинет. Здесь прыгали «храбрые зайцы» (см. его рассказ), таились многие сюжеты его прозы, которую вполне можно назвать лесной поэзией, или «сказкой», как он сам любил говорить.