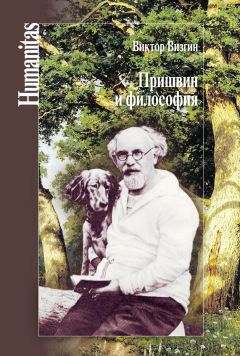

Читать книгу "Пришвин и философия"

Автор книги: Виктор Визгин

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

сообщить о неприемлемом содержимом

У Гачева же в его «народолюбии», проявляющемся, например, в стремлении «пофилософствовать» с мужиком-соседом, была, в отличие от Пришвина, интеллигентско-толстовская закваска. Да, ему, как и Пришвину, эти разговоры были нужны как писателю. Они питали умы обоих писателей, ищущих не книжных сведений, а житейских опытов, «материалов», как выражался Пришвин. Но крестьянские выражения в речи Гачева были все же более вторичным явлением, чем у Пришвина. Однако и у Гачева, например, такая формула традиционного общения при виде работающего в поле человека как «Бог в помощь!» звучала вполне естественно. Как и у Гачева, у Пришвина общение с простым народом было нормой писательского поведения. Но он с народом не был разлучен городской интеллигентностью своей родительской семьи, как это было в случае с Гачевым. Пришвин сохранил свои «черноземно-усадебные» корни, которых у Гачева не было.

Думать и писать Пришвин мог только при свете пылающей мечты. Как только одна мечта отгорала, он сразу же устремлялся к другой, чтобы жить ее теплом и светом. Добравшись до Северного ледовитого океана, проплавав с поморами по его суровым волнам, посмотрев на их жизнь при полуночном солнце, Пришвин почувствовал, что свой настроенный на Север «эрос»[55]55

Кстати, «эрос» мог бы сказать о путешествии и Пришвин. Вот его формула путешествия: «Не жизнь, не дело, это любовь» (Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 2. С. 334).

[Закрыть] (как сказал бы Гачев) он уже насытил, и пора менять галс. «Я уже пережил Мурман, – пишет он, – мечтаю о Норвегии, о возвращении к своим привычкам, занятиям…»[56]56

Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 2. С. 349.

[Закрыть]. Поморский берег ему уже в тягость. Он его «пережил», как ему кажется.

Гачев аналогичным образом жил своими переменчивыми мечтами. Мечта допекала его, он поддавался ее чарам. А потом, погружаясь в пережитое ее воплощение, он по горячим следам записывал свои впечатления, пока, наконец, его конкретно ориентированный «эрос» не терял свою силу. Затем приходила новая мечта. И все повторялось. Такими объектами мечтательных тяготений у Гачева были не столько этногеографические ландшафты и природные экосистемы, как у Пришвина, сколько национальные «психокосмологосы». По сути дела, описывая жизнь лапландцев на Имандре или поморов на Мурмане, Пришвин делал то же самое, что и Гачев, хотя этого технического термина у него нет. Но дело не в термине, а в сути дела. А она была у Пришвина-очеркиста практически той же самой, что и в работе над очерками ментальностей народов мира у Гачева. Его умозрения с целостным погружением в материал, питаемые встречей с интересуемым его национальным «психокосмологосом», даже методически были похожи на то, как работал Пришвин. Но при этом были и существенные различия. Можно сказать, что у Гачева больший удельный вес, чем у Пришвина, приходится на культурологическую книжную составляющую его очерков национальных культурных миров. В своем искусстве Пришвин больше, чем Гачев, реалист и даже ученый-наблюдатель. Но при этом поэзия природы края, по которому путешествует Пришвин, поражает нас, пожалуй, больше его этнографически-культурологических наблюдений, для которых путешествие давало материал. По части же метафизических фантазий Гачев опережает Пришвина, который проявил себя метафизиком преимущественно в своих дневниках.

Пришвин как писатель начинал с очерка, материал для которого собирал во время путешествия по манящим его мечтательное сердце местам. Как писатель-очеркист он удивительным и оригинальным образом соединял научно-реалистический рассказ натуралиста-этнографа о виденном и услышанном с художественным его преображением. Научно-объективное измерение творчества при этом выступало в художественном преломлении, немыслимом без активности авторской «субъективности».

Стилистика Гачева как очеркиста национальных ментальностей во многом аналогична пришвинской поэтике. Обратим внимание на его опыт освоения естествознания «глазами гуманитария». Одна из первых работ в этой серии называлась «Гипотеза Канта – Лапласа и национальные образы Вселенной» и имела подзаголовок «Опыт художественного анализа научной гипотезы»[57]57

Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к естествознанию). Ростов-на-Дону, 1992. С. 40. Курсив мой. – В.В.

[Закрыть]. Как и Пришвин, Гачев был устремлен к тому, чтобы ввести художественное начало в научно ориентированную культуру. Мечта Пришвина, задающая определяющий тон всему его жизнетворчеству, состояла в том, чтобы, говоря его словами, «соединить поэзию, науку и жизнь»[58]58

Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 2. С. 192.

[Закрыть]. Сходство Пришвина и Гачева мы констатируем на уровне глубоких предрасположенностей духа, стремящегося соединить, гармонизировать научно-философское познание и художественное, сочетая рациональность и эмоциональность, рассудок и сердце. В этом они оба предстают как типично русские мыслители.

В писательской среде они оба, но по-разному, были как бы маргиналами, сторонились писательских компаний, хотя редко надолго с ними порывали. Писатели-на-отшибе, писатели-хуторяне, писатели-кулаки, если угодно. У обоих в состав их ума входила солидная практическая подкладка. Оба умели отстоять себя и своих близких перед безликим начальством. Оба были по-житейски смелыми и шли прямо на то, что тревожило, казалось опасностью и грозило взбудоражить жизнь.

Встречаясь с дневниками Пришвина, с их трудно представимой бесконечностью, я невольно вдруг останавливаюсь в их чтении и говорю – вот это перекликается с Гачевым! Таких мест в них предостаточно. Вот, например, читаю дневники Пришвина военных лет после встречи с Валерией Дмитриевной и обжигает такая мысль: ба, да как похожи эти две пары, Пришвин с Лялей и Гачев со Светланой! Нравственно-духовные коллизии свои обсуждают вместе, часто в споре, несогласии, но оба интересны в своих позициях, один метафизик учит другого, каждый при этом обогащается. Ах, до чего привлекательна подобная семейная жизнь – в диалектическом единстве спорящих умов и сплавлении любящих душ и тел!

Или вот другой пример. Пришвин после встречи с В.К. Арсеньевым, известным путешественником, записывает: «Когда много ходишь <… > пространство становится эфирным, и время без газет, без правил дня идет только по солнышку»[59]59

Цит. по: Пришвина В. Наш дом. М., 1977. С. 218.

[Закрыть]. Мир тогда вдруг начинает восприниматься как тайна и сказка, очаровывая человека. Так чувствует его человек, оказавшийся в незнакомой местности. Так было с Пришвиным-охотником, так бывало и с Гачевым-лыжником. И Георгий любил эти минуты потерянности, даже как бы сознательно инспирировал их, подыгрывал своему чувству: оказавшись неведомо где, вот я, наконец, в тайне бытия! Момент встречи с тайной как настоящим миром, подлинной реальностью нес ему радость. И душа его при этом не могла не испытывать радости встречи двух родственных друг другу тайн – тайны самосознающего духа с тайной мира, потому что, как искра при соударении кресала с кремнем, из таких событий рождался творческий порыв в самой глубокой, «задушевной» его изначальности.

Отметим по ходу рассказа об этой перекличке Гачева и Пришвина, что в ней они оба отсылают нас к такому философу творческого порыва и интуиции, каким был Анри Бергсон. «Нужно посмотреть на вещь, – записывает здесь же Пришвин, – своим глазом и как будто встретился с ней в первый раз; пробил скорлупу интеллекта и просунул свой носик в мир. Это узнает художник и первые слова его – сказка»[60]60

Там же.

[Закрыть]. Гачев же обычно говорил не о сказке, а о мифе, что в данном случае совпадает.

* * *

Нам остается выразить свое отношение к очерку-эссе Гачева о Пришвине[61]61

Гачев Г.Д. Пришвин // Гачев Г. Русская дума. М., 1991. С. 98–104. Цитируемые из этого эссе страницы указаны прямо в тексте в круглых скобках.

[Закрыть]. Какая это замечательная, типично гачевская «эссе-юшка»! Все напряжено, упруго, и в то же время какая свобода слова, мысли, умозрения! Пришвин как в калейдоскопе стремительно поворачивается разными гранями, при этом – никакой воды, пустых «логических выкладок», все подтянуто, поджаро, как и сам автор этого портрета, включенного в галерею русских мыслителей.

Какая динамика, игра! И поэтому мои критические замечания – сущая мелочевка.

Портрет Пришвина-мыслителя, одним духом набросанный им первоапрельским утром 1988 г., замечателен тем, что в нем смешались автор и его герой. Гачев и так любит поиграть словами, их звучанием, а тут еще – первое апреля и воодушевляющая оказия: заказ от АПН[62]62

Агентство печати «Новости».

[Закрыть] на книгу портретов русских мыслителей от Пушкина и Чаадаева до Пришвина и Бахтина с иллюстрациями Юрия Селивёрстова! И летит, летит мысль Гачева, пузырясь игрой воображения, как весенний поток.

Кто такой Пришвин для Гачева? «Медведь с записной книжкой на пне уселся и медок бытия слизывает язычком Слова – таким мне видится Пришвин» (с. 98). Логика Гачева проста: Пришвин – Михаил Михайлович; «Михал Михайлыч», значит, медведь[63]63

Сам Пришвин, кстати, называл медведя «Михаилом Ивановичем» и себя с ним не ассоциировал.

[Закрыть]. А в остальном – Пришвин это или сам Гачев? И то и другое. Скорее даже сам Гачев, усевшийся с раннего утра за «машиночку» и напропалую пишущий в свое удовольствие («медок»).

Сопоставим теперь это гачевское впечатление с аналогичным высказыванием Пришвина о своем писательстве. Вот в «Журавлиной родине» он рассуждает о стремлении человека пишущего «возродить себя в форме» и поясняет его таким сравнением: «Стремление заключить ягоду жизни в сосуд вечности». Гачевский «медок бытия» перекликается с пришвинской «ягодой жизни», а «Слово» со слизывающим этот «медок» «язычком» соответствует пришвинскому «сосуду вечности». Подобие весьма близкое. Однако есть и различие. Действительно, уменьшительные словечки, особенно этот «язычок», аналога которого нет у Пришвина, создают характерно гедонистическую окраску процитированного гачевского афоризма. Но в пришвинском высказывании нет тональности индивидуалистического гедонизма, которая звучит у Гачева. Если все же некий «гедонизм» у Пришвина и есть, то это не стремление «к сладкому во рту», а «жадность так заключить ягоды жизни в сосуд, чтобы он был вечно неистощим»[64]64

Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 4. С. 337.

[Закрыть]. Пришвина заботит гарантия вечности своих слов, посылаемых им в мир, но не стремление насладиться их писанием. Гачева, конечно, заботила и эта забота. И для него она была весомее других. Но не ее он нащупал как главное у Пришвина. Да, конечно, и Пришвин писал не без удовольствия. Он делал это «в охотку», как и Гачев. Однако у него тем не менее, звучит не столько тональность наслаждения, сколько лейтмотив радости.

В развитие этой темы скажу, что Пришвин видится мне состоявшим на службе у реальности: в нем всегда жил ответственный служака Правды, работавший над ее словесным оформлением нелегким «заступом» очеркиста, наблюдателя, репортера, прямого свидетеля. С молодых лет, с экспедиций на Север, когда мы видим его не только как журналиста-краеведа, но и как этнографа-фольклориста, Пришвин приучил себя на ходу записывать схваченные «куски жизни». Да, его «первый глаз» их выбирал, но все подмеченное было натуральным, из «первых рук» природы и жизни взятым. Гачев верно сказал о нем: «Последний могиканин русской классики» (с. 102), то есть русской натуральной школы. Пришвин не может писать без «материала», причем непременно своего, в нелегком труде собранного. А Гачев может: он пишет всегда, вглядываясь в текущее в нем и вокруг него мгновение мира. Пишет по следу удивления, озадаченности, по настроению, в охотку, медитируя, вспоминая сегодняшний день, вчерашний разговор, прочитанную книгу, коллизию в семье и т. д. В дневниках Пришвин тоже пишет подобным образом, но они у него при этом переполнены материалом натуры, «фактографией» переживаемой жизни. Как писателю – создателю произведений, предназначенных для публикации, ему необходим специально собранный материал о небывалом или малоизвестном, о том, что может служить предметом общего интереса. Отсюда его заказные командировки. Гачев же сам себя командировал туда, куда ему хотелось, в те страны, «психокосмологосы» которых стояли на очереди их воссоздания как национальные образы мира (польский, итальянский, грузинский, американский, киргизский, индийский, французский и т. д.). Поэтому у Пришвина, уходящего с блокнотом в кармане в лес, там была скорее служба, пусть и любимая, а не кондитерская («медок бытия»). Так что свой гедонизм «язычника» Гачев невольно спроецировал на Пришвина.

Гачев меткими словами описывает ту «уютность и детскую человечность», которой дышат произведения Пришвина. Мягкое, доброе, теплое, детски уютное чувство навевают они душам его читателей. Откуда это, почему? Мне кажется, это оттого, что Пришвин действительно поэт земного рая, подобно Уитмену, пантеист радости. Земной рай, если он по рецептам социалистов, – опасная иллюзия, обернувшаяся при попытке ее реализации неисчислимыми страданиями, почти земным адом. А вот пришвинский земной рай и манит и адом не становится и стать не может. Роковая диалектика превращения рая в ад в творчестве этого писателя невозможна. Он поэт уже преображенной природы. «Небо» как бы и не уходило от любимых его болот и лесов, не было в его поэтическом мире все искажающего грехопадения – падения в грех. Райская первозданность присутствует у него «здесь и сейчас» в живой нетронутой природе и в простом, может быть, несколько наивном, но смелом и добром человеке, преисполненном к ней «родственного внимания».

Пришвин, как и Гачев, тоже играет словами. Но только слегка и очень редко. Свои игры он фильтрует несравненно строже Гачева. «Карр-савин» в качестве обыгрывания фамилии русского философа – таких кунстштюков у Пришвина не встретить или почти не встретить[65]65

Похожа на гачевскую у него лишь одна игрушка – «рапп-ство». Игра слов происходит от аббревиатуры РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), руководители которой, не понимая творчества Пришвина, идеологически «громили» его как писателя. Кстати, термин «пролетарий» Пришвин считал насквозь фальшивой, чисто умственной безжизненной конструкцией.

[Закрыть]. А у Гачева речь пенится и пузырится, вскипая от игры словами, которой он придает метафизические смыслы.

«Беглецом игривым» однажды я назвал Гачева[66]66

Бежим в лазурь, беглец игривый,Пока полощет ветер гривыВсегда приподнятых деревИ задирает юбки дев,Пока сияет нам лазурьОтдохновением от бурьЗемли. См.: Визгин В.П. В честь юбилея ИИЕТ // 80 лет институту истории науки и техники. 1932–2012. М., 2012. C. 284.

[Закрыть]. Но каким бы любителем ускользнуть из города в лес и уединение он ни был, Гачев всегда остается писателем-горожанином, чего нельзя сказать о Пришвине, хотя и в городе он находил себе дело и, как верно замечает Гачев, «нет в нем отталкивания и злобы даже к городу и культуре, откуда бежит» (с. 99). Вот как странническую душу Пришвина чувствует Гачев: «Везде Пришвин чувствовал себя – на чужом месте <…> и бежал: в первозданность НЕ! – неокультуренного Бытия, чтобы можно было вслушаться – и <…> самоначаться с ним – как человек» (с. 100). В самоначинании, в котором Пришвин видел присутствие Бога, человек обнаруживает свое родство с природой: практикующие самоначинание существа принадлежат к одному роду существ, роду творческих духовных деятелей – личностей. Культивирование «родственного внимания», симпатическо-родственного погружения в жизнь природы, по Пришвину, не может не подпитывать творческие силы человека – силы его как личности. Отсюда у людей, почувствовавших в себе зов к творчеству, рождается тяготение к бегству от цивилизации, паломничество к нерукотворным истокам жизни и творчества.

Всего несколько страничек было позволено «чиркнуть» Гачеву о русском «медведе № 1» (вторым медвежьим номером у него идет М.М. Бахтин). И в них весь метод, стиль, почерк Гачева – как на ладони. Каковы же характерные черты его метода? Одна из них в том, чтобы задаться вопросом об элементарном составе того, кто ставится в фокус внимания: а сколько в нем земли, воды, воздуха, огня, света? Каково соотношение этих элементов, чтó преобладает? Этот метод практикуют оба писателя. Но у Гачева он выражен с бóльшим нажимом и применяется шире. Вот, например, итоговая гачевская формула Пришвина: «ВОДА и СВЕТ» (с. 100). Можно, пожалуй, согласиться с этим, памятуя, что «ВЕСНА СВЕТА – его нововведение в Русский Логос», а вода, по Пришвину, это сама душа в обличии стихийном.

Речь, как река, заносит дно и наносит многое, быть может, и лишнее. Заносила разогнавшаяся речь и Пришвина, и Гачева, от Света вдруг бухнувшегося к СВЕТЛАНЕ: ну как не бухнуться, если твоя жена – Светлана! Гачев пытается «вечно-бабье» начало в Пришвине доказать, но тут машина его писания дает сбой. Его аргументация в пользу этого тезиса сводится к тому, что не Пришвин «владеет вниманием, а оно владеет им» (с. 101). Пришвин же, напротив, в самом выражении «обращать внимание» видел указание на способность разумно управлять нашим вниманием как творческой силой[67]67

Пришвин М.М. Дневники 1942–1943. С. 147 и др. места.

[Закрыть]. Не укладывающееся в этот тезис силовое, волевое начало у Пришвина, обусловленное идейно отчасти, быть может, глубоко впитанным ницшеанством, а потом освещенное припозднившимся христианством, Гачев не заметил. А ведь вокруг Пришвина, когда к нему пришли слава и достаток, всегда был круг домочадцев и помощников, которыми он, как хозяин, умело командовал: «Одним словом, я распоряжаюсь, а люди мне делают»[68]68

Там же. С. 146.

[Закрыть].

Главное у Пришвина как мыслителя Гачев видит в том, что «МНОЖЕСТВО – БОЖЕСТВЕННО!». «Вот, – говорит он, – философское заявление-тезис “системы” Пришвина» (с. 99). И поэтому «Пришвин – это оправдание Природы, Множества» (с. 101). Оправдание не добра, как у Владимира Соловьёва, а множественности, причем именно и прежде всего множественности лиц природной жизни, встреченных личностью человека, когда она преисполнена «родственного внимания» к нашим «братьям меньшим». С такой формулировкой можно согласиться. Пришвин глубоко вдумывается именно в раз-личие, то есть в разнообразие живых лиц природы. Характерная для него метафизическая тема действительно – от-личие, свое-образ-ие каждого существа. Ну а в целом – что это за мировоззрение? Пантеизм? Можно сказать, что да. Но пантеизм, сохраняющий лицо каждой твари, потому что у него нет единой всепоглощающей субстанции, а предполагается бесконечное множество субстанциальных деятелей-личностей. Однако столь же важна для Пришвина и мысль о единстве всей жизни. И его философское мировоззрение предполагает гаранта такого единства. Им может быть только Бог, как бы Пришвин Его по-разному ни понимал в течение своей долгой жизни.

Персоналистический спиритуалистический плюрализм Пришвина похож на лейбницевскую монадологическую метафизику. И это не случайно, ибо Лосский, который вместе с Джемсом и Бергсоном повлиял на Пришвина как мыслителя, вдохновлялся во многом именно Лейбницем[69]69

Об этом см. ниже.

[Закрыть]. Но потом этот личностный пантеизм будет сочетаться с панентеизмом (все в Боге). Чистого теизма в Пришвине не чувствуется даже в поздние годы, когда в духовный мир писателя вошла Валерия Дмитриевна с ее невозможным для Пришвина духом «мироотрицания» как «социоотрицания» («мир во зле лежит», поэтому верное к нему отношение – у молитвенника-монаха).

Пришвинское ударение на личности как начале всего – и в человеке, и в природе – Гачев верно связывает с тем, что в XIX в. «личности были в господах», а потом личность «затуркали» в массе – буржуазной или пролетарской, неважно. И поэтому русская мысль в XX в. стала подчеркнуто персоналистической.

Тема личности, на философском жаргоне – тема персонализма, настолько важна, что позволю немного воспоминаний. В 60–70-х годах прошлого столетия наше поколение искало себе подходящее мировоззрение. В тонком культурном слое повернувшихся к православию интеллектуалов было решено, что им может быть лишь «христианский персонализм». Поскольку для меня, молодого аспиранта, только что вышедшего из химических лабораторий, такое решение было «чужедумием», то я его с протестом отвергал – и больше персонализм как раз отвергал, чем христианство, культурные игры с которым в духе декадентов и символистов питали тогда пусть книжным, но все же христианским духом. Однако потом ценимое и Пришвиным, и Гачевым, и мной «своедумие» привело к тому же персонализму, но теперь уже ставшему моей собственной мыслью. Правда, возникло и отличие от мотивации персонализма у Пришвина. Не столько Государство (его символом для писателя был Медный Всадник) видилось мне роковой силой, подавляющей личность, сколько мировая Энтропия механической цивилизации, завлекающая всех в «черную дыру» нового антропологического проекта и нивелирующая всех снизу, поскольку, как верно заметил Марсель, нивелировки сверху не бывает.

Остается напоследок прояснить тему «Пришвин и религия», «Пришвин и вера в Бога». Гачев развивает на этот счет такую мысль: «Благообразна натура Пришвина, добр от природы <…> добрый человек и без Бога хорош, а вот плохому (или кто таковым себя чувствует) – Бог нужен: на идеал смотреть-чиститься чтоб». И отсюда следует упомянутый Горьким в письме Пришвину его «геооптимизм» (с. 102–103). Правильный ход мысли? На мой взгляд, и да, и нет. Несомненно, есть у Пришвина и природная доброта, и в целом нравственное, да и физическое здоровье. Постепенно сближаясь с христианством, традиционным и историческим, Пришвин тем не менее остается по склонностям души во многом человеком Ренессанса. Он не хочет верить в первородный грех, в греховность существующей в этом мире природы человека, в то, что вся ткань универсума искажена грехопаденьем Адама. Ему почти невозможно принять, что его любовь к жизни природы, которая живит его самого, есть почитание падшей натуры. Спонтанный гимн утренней свежести он считает своей молитвой. Можно, казалось бы, сказать и так: как «волк» он смотрит в лес («как волка ни корми…»), а в храм его тянет Валерия Дмитриевна. Но при этом следует иметь в виду, что он сам к началу 40-х годов преобразился, и это «тянет» надо понимать не как внешнее давление, а как голос его собственного обновленного существа.

«Благим, архаичным Дедушкой» предстает Пришвин для Гачева (с. 103). Да, автор «Кащеевой цепи» «не знает в душе адского поддона тьмы», открытого Достоевским. Можно даже, хотя и с оговорками, сказать вместе с Гачевым: «целен он» был. Но вот с таким его суждением, как «не ведая ада в себе, – не ведает и Бога: не нужен он ему», согласиться уже невозможно. Это преувеличение. Приведем как контраргумент такое высказывание Пришвина: «Культура – это собирание любви человеческой в Боге. Вынуть Бога – и все разрушится»[70]70

Пришвин М.М. Дневники 1942–1943. С. 158.

[Закрыть]. Так что нужен Бог Пришвину, пусть и остается в нем нелюбовь бывшего марксиста, пропитанного скепсисом родного ему XIX в., к церкви с ее «попами» и «обрядоверием».

Гачев удачно цитирует девиз Пришвина, подхваченный им от сибирского дяди: «Никогда не становись на второе место» (с. 100). Кстати, это и гачевский девиз. Первопроходцами они оба мечтали стать – и стали: каждый по-своему.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!