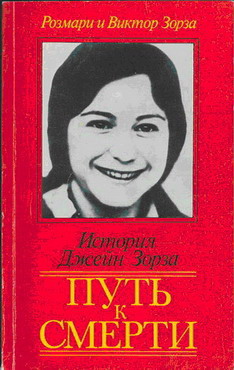

Текст книги "Путь к смерти. Жить до конца"

Автор книги: Виктор Зорза

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)

Глава 8

Кроме физических болей, Джейн мучила неотвязная мысль, которую первым заподозрил Ричард и помог сестре высказать ее. Джейн до сих пор не могла забыть своей обиды и гнева на отца за слова, сказанные ей более десяти лет назад, когда она еще была ребенком. Ричард уговаривал ее объясниться с отцом, однако она опасалась, затронув этот вопрос, вызвать в нем чувство вины. А ей меньше всего хотелось оставить его с этим чувством после своей смерти. Ее любовь к отцу заставляла подавлять в себе эти горькие, болезненные воспоминания, но Ричард понимал, как нужно ей душевное равновесие.

«Моя задача, – писал он Джоан, – попытаться побудить их честно, откровенно поговорить друг с другом. Это может оказаться невыполнимым. Я не могу позволить себе так рисковать».

Тем не менее сын все же заговорил об этом с отцом – сначала деликатно, готовый отступить при первом же намеке на сопротивление. Тот очень охотно согласился объясниться с Джейн по поводу их былых расхождений во взглядах. Он не чувствовал за собой никакой вины, которой, как думал Ричард, он вроде бы терзался. Между ним и Джейн были явные разногласия, но он всегда старался быть к ней справедливым.

– Ты, может, слишком начитался Фрейда, однако я не сделал ничего такого, что заставляло бы меня чувствовать себя виноватым, поэтому я им себя и не чувствую, – сказал отец.

– Бред собачий, – взорвался Ричард, а затем, уже мягче, добавил: – Папа, люди всегда чувствуют за собой вину по отношению к близким.

Вмешательство Ричарда подействовало. Виктор признал, что и вправду настала пора прояснить прошлые разногласия. Под влиянием этой беседы он решился подвергнуть свои воспоминания – и свою совесть – проверке. Когда Джейн было пятнадцать лет, он взял ее с собой в кругосветное путешествие. Они прилетели из Токио в Сан-Франциско, осмотрели достопримечательности города и собирались в Вашингтон. В аэропорту физическая усталость Джейн привела к одному из ее приступов «отсутствия». Вначале она погрузилась в молчание, которое он расценил как проявление знакомых симптомов. Попытка разговорить ее, втянув в приготовления к отъезду и задавая вопросы, на которые она была вынуждена отвечать, не увенчалась успехом. Она стала раздраженно-неприступной: едва что-то мычала ему в ответ и демонстративно отворачивалась, словно стараясь привлечь к себе внимание других пассажиров.

Это его задело. На нее и прежде накатывались такие настроения: в Израиле, после посещения районов боевых действий войны 1967 года, происходивших здесь несколько месяцев назад; в Индии, после прогулки по улицам, ставшим прибежищем для нищих, больных и голодных; в Гонконге, где они заблудились в районе, напоминавшем муравейник, кишевший миллионами обезумевших людей. Но обычно дочери удавалось сдерживать свои чувства. Сейчас же она устроила публичный спектакль и проявила то самое отсутствие самоконтроля, от которого он надеялся излечить ее с помощью этой поездки. Пробиться к ней, когда она впадала в такое состояние, не было никакой возможности. Но он хотел заставить ее осознать, что она причиняла своим поведением и ему, и себе и как портила удовольствие от путешествия. Он старался внушить дочери, что ей следовало научиться жить в согласии как с самой собой, так и с окружающими. В тот момент Виктору казалось самым важным встряхнуть дочь, вывести из состояния угрюмого сопротивления, в которое она впала и в котором находилась перед путешествием.

В самолете Джейн не могла сразу застегнуть ремень безопасности.

– Дай я тебе помогу, – сказал, наклоняясь к ней, Виктор.

– Оставь меня в покое! – почти закричала она. Это было последней каплей. Он огрызнулся:

– Если ты будешь и дальше вести себя так, Джейн, у тебя никогда не будет друзей. Ты пойдешь по жизни совсем одна. А если и появятся какие-то приятели, ты не сумеешь их удержать.

Она не сказала ни слова и отвернулась к окну. Наблюдая за ней краешком глаза, Виктор заметил текущую по щеке дочери слезинку.

Они не говорили об этом случае, но, вернувшись домой, Джейн рассказала о нем матери, и Розмари яростно накинулась на мужа. «Как ты мог сказать ей такую чудовищную вещь? Она и так неуравновешенна. Она никогда этого не забудет. Никогда не простит тебе».

Так оно и вышло. То была одна из тем, которые следовало разобрать, но Джейн упорно избегала ее.

Виктор стал искать, как затронуть нужную тему. Несколько раз он собирался завести с дочерью разговор, но каждый раз останавливался. Наконец, без всякого предупреждения, начал:

– Насчет того дня в Сан-Франциско…

Она сразу же поняла, что отец имел в виду, и попыталась облегчить ему задачу:

– Да, папа, по-моему, мы оба вели себя довольно гнусно.

Отец начал оправдываться:

– Знаешь, Джейн, я не хотел быть скотиной. Мне казалось, что я пытаюсь тебе помочь. – И принялся объяснять ей мотивы, которыми руководствовался. Его действительно беспокоило ее будущее, тревожило, сумеет ли она привлечь к себе друзей, построить собственную жизнь.

Джейн не стала ходить вокруг да около.

– Мне было очень больно, папа. Мне до сих пор больно. Я выхожу из себя, как только вспоминаю об этом.

– Прости меня, Джейн. Что я еще могу сказать?

Однако ей было мало извинения.

– Так что, ты и сейчас считаешь, что был прав?

Теперь он знал, что ей сказать. Он напомнил о друзьях, приобретенных ею в университете, о молодых людях, которых она любила и которые в свою очередь любили ее, о детях, так привязавшихся к ней, когда она их учила.

– Конечно же, я был не прав, – добавил он. – Но тогда я этого не знал.

Казалось, именно это нужно было, чтобы Джейн успокоилась, – отец признал допущенную им несправедливость. Она не хотела, чтобы он чувствовал себя виноватым, и заговорила о своей задиристой манере вести себя в бытность подростком: «Я понимаю, как, должно быть, испытывала твое терпение».

Потом они вспоминали другие случаи и проблемы, возникавшие между ними. Людские страдания, увиденные Джейн в Азии, усилили ее радикализм, и, вернувшись в Англию, она с еще большей активностью включилась в политические движения конца 60-х годов, заигрывавшие с коммунистическими и маоистскими идеями. Дома она вкладывала весь пыл шестнадцатилетнего подростка в политические споры с отцом, обычно начинавшиеся достаточно спокойно, но редко кончавшиеся без желчных выпадов. Отец обращался с дочерью как с интеллектуальной ровней, отвечая на каждый приведенный аргумент контраргументом и требуя, чтобы она тоже подкрепляла свои утверждения убедительными доказательствами. Розмари просила его помягче обходиться с Джейн. Однако он с легкостью находил доказательства в защиту собственных высказываний и не давал Джейн пощады, когда она терялась в споре.

Аргументы Джейн были именно такими, каких можно было ждать от романтически настроенного подростка, – страстными, сильными, серьезными. Он доводил каждое замечание, сделанное ею под влиянием момента, до логического вывода и убедительно доказывал его абсурдность. Когда Джейн говорила о несправедливости, страданиях и бедах людей в нашем далеко не совершенном – это знал и сам Виктор – мире, он иногда вспоминал свои собственные юношеские мечты об исправлении этого мира и пытался объяснить ей, что понимает ее чувства. Она перерастет их, толковал он ей, как перерос их он, потому что все совсем не так просто, как кажется. В ответ дочь приходила в бешенство и бурно обвиняла его в измене собственным идеалам, клянясь, что она-то никогда не поступится своими. Он старался уверить ее в практической невыполнимости большинства ее идей. Соглашаясь с тем, что кое-какие из них могли бы быть осуществлены, отец хотел показать, что для достижения своих целей она выбрала неправильный путь. Ей же надо было наглядно доказать отцу, что весь мир в грязи и что он – один из тех, на ком лежит ответственность за это. Ей было совершенно безразлично, считал ли он ее идеи правильными, – она знала, что они справедливы. И никто на свете не заставит ее разувериться в них, в то время как сам он, будучи в ее возрасте, разочаровался в правильности своих принципов. Она никогда не предаст своих идеалов, как предал он свои. Он стремится переделать дочь по собственному образу и подобию, но она этого не позволит, никогда не позволит, чем бы он ни пробовал ее подкупить. Этими словами она швырнула кругосветное путешествие отцу в лицо.

В ту пору Ричард, он был на два года старше, находился в Гарварде и активнейшим образом участвовал в студенческом движении протеста против вьетнамской войны. Его отношения с отцом оставались хорошими – возможно, потому, что он был далеко от дома. Он просил отца обращаться с Джейн бережнее. «Дай ей победить тебя в некоторых из ваших споров, – писал он. – Ей нужна вера в свою правоту».

Было, однако, уже слишком поздно. Джейн больше не спорила с отцом о политике, а если он пытался затронуть эту тему, отмалчивалась. Между ними возник барьер, который не исчезал, даже когда они беседовали о других вещах. Из их отношений исчезли прежняя близость и яростная страсть недавних дискуссий. Оба держали себя в рамках – или старались держать – поскольку понимали, что любой новый спор способен привести к полному краху и без того серьезно разладившиеся отношения, чего обоим хотелось избежать. Состояние холодной сдержанности длилось более года.

Несколько потеплели их отношения, лишь когда Джейн поступила в университет. Через год Джейн разочаровалась в политической деятельности студентов и в политике вообще. Но мировоззрение Джейн не менялось, она не отказывалась от убеждения в том, что большая часть человечества страдает от несправедливости, никогда не сбрасывала с себя тягостного чувства вины, овладевшего ею во время той поездки с отцом.

С тех пор они никогда не говорили о своих разногласиях и не признавались в том, что, возможно, ошибались оба. Когда сейчас, по настоянию Ричарда, Виктор заговорил об этом, гнев, охвативший Джейн при воспоминаниях об их ссорах, был так силен, что он пожалел, что начал разговор. Дочь легко и мило простила ему случай в Сан-Франциско, но испытывала прежнюю обиду за приемы, которыми он пользовался в спорах, чтобы интеллектуально ее унизить. Он должен был знать, что она еще недостаточно созрела для соревнования с ним в политическом споре. Но больнее всего ранило Джейн мнение Виктора о мотивах ее позиции. Ее воспоминания об их дискуссиях отличались от тех, какие сохранились в памяти отца. Она считала, что он обвинял ее в поддержке насильственных способов борьбы со злом в мире, в том, что ее теории и политические концепции были ей дороже, чем люди, чье дело она претендовала защищать. Он поставил под сомнение ее честность, высмеял ее идеалы.

Виктор пришел в ужас, узнав об обиде, которую она носила в душе все эти годы. Теперь он понял, почему их примирение никогда не выглядело полным, почему в их отношениях отсутствовали глубина и теплота, которых он так жаждал. Неужели он и правда был таким бесчувственным? Сначала он хотел убедить дочь, что вовсе не намеревался так обойтись с ней, что она, очевидно, неправильно его поняла. Но правда ли это и вообще уместно ли приводить подобный аргумент? Важнее было другое: теперь он знал, что ее ценности были истинными, что она была честной и искренней, и он мог заверить ее в этом без малейших угрызений совести.

Виктор не ограничился пустыми уверениями. Он вспомнил, как однажды в Индии дочь вернулась в их роскошный отель настолько потрясенная увиденной на улицах нищетой, что не могла проглотить и куска пищи.

– Но ты ведь заставил меня есть, разве ты не помнишь? – прервала она отца.

– Я помню только нашу ссору. Ты была так расстроена, что несколько дней отказывалась выходить на улицу, а когда все же вышла, то возвратилась такой возмущенной, что мы снова поссорились.

Она вернулась в отель в бешенстве и угостила его подробным описанием нищеты и страданий, представших ее глазам в тот день. Рассказ свой она завершила убийственными нападками на капиталистическую систему, допускавшую подобное положение вещей. Джейн не пыталась проанализировать эту систему или что-либо предложить для преодоления ее пороков. «Специалист в области политики – ты, а не я», – с издевкой добавила она.

Затем скептически выслушала предлагаемое отцом решение: мир, в котором Соединенные Штаты, Россия и Китай объединили бы свои силы с Европой и Японией, чтобы помочь остальной части человечества достичь сносного уровня жизни. Гонку вооружений должно заменить сотрудничество между передовыми странами для помощи странам, менее щедро наделенным природными богатствами. Грядущий золотой век должен принести всему роду человеческому блага, которыми прежде пользовались отдельные нации и цивилизации, когда переживали свои золотой век.

– Чепуха, – вспыхнула Джейн. – Ты когда-нибудь давал себе труд задуматься о судьбе рабов во времена римского золотого века? Или о болезнях, голоде и нищете, терзавших простых людей в эпоху Возрождения?

– Тогда не было современной техники, – слабо защищался Виктор.

– Ты имеешь в виду такую технику, какую американцы применяют во Вьетнаме? – насмешливо осведомилась Джейн.

Он заговорил о мечах, перекованных на орала. В ответ дочь обвинила его в банальности. Почему же, спрашивала она отца, если его действительно так уж заботит участь людей, которых они видели на улицах городов и в деревнях Индии, он никогда ничего не писал о проблемах слаборазвитых стран?

– Это не моя тема, – отпарировал Виктор, – но кто знает, я, быть может, еще что-нибудь напишу. Да, полагаю, мне следует это сделать.

Она смягчилась:

– Обещаешь?

– – Да.

Когда сейчас они вспоминали тот десятилетней давности разговор, Джейн напомнила отцу о его обещании, и он назвал ряд статей, написанных им с тех пор.

– Пожалуй, если бы не ты, я бы вряд ли их написал. Сейчас я рад, что ты на меня тогда навалилась.

До чего же несвойственны были Виктору такие речи: он не имел привычки каяться. Только бы дочь не подумала, что он говорит это потому, что она умирает.

– Я говорю совершенно серьезно, Джейн.

– И о золотом веке говорил тоже серьезно?

– Ну, конечно.

– Но об этом ты не писал.

– Для этого еще не пришло время, – ответил отец. – Никто бы не принял меня всерьез, если бы я это написал. Но рано или поздно…

– Вот так ты говорил и в Нью-Дели, папа. Ты твердил мне, что все идет к тому, что это случится через десяток лет или лет через двадцать – сорок. Ты что, не помнишь?

– Нет.

Было еще что-то, что ты сказал, папа. – Она явно старалась напомнить ему что-то.

– Что именно, Джейн?

– Ты добавил: «Я, быть может, до этого не доживу, но ты-то доживешь».

Наступила неловкая пауза. Виктор отозвался:

– Я и этого не помню.

–Сейчас как будто непохоже, что я тебя переживу?

Растерянность отразилась на лице отца.

– Не огорчайся, папа. Полагаю, я справлюсь. А если я смогу с этим справиться, значит, сможешь и ты. У меня было достаточно времени, чтобы свыкнуться с этой мыслью. В больнице я почти все время думала об этом. Вернее, когда мне было тяжело. То есть тогда, когда я не могла с тобой разговаривать.

– Все в порядке, Джейн, теперь все в порядке, – машинально повторял отец, как твердят ребенку, когда он ушибся. – Все в порядке.

– Знаю, тебе тоже было тяжело. – Джейн не извинялась, она объясняла. Но эти слова сгладили душевную боль, которую отец продолжал испытывать, вспоминая недели отчужденности.

Он действительно говорил правду, когда заявил Ричарду, что не чувствовал за собой вины. Правдой было и то, что, как опасался Ричард, было рискованно подталкивать Джейн и Виктора к разговору о прошлом – ведь теперь отец и в самом деле ощущал свою вину. Но это была вина, с сознанием которой он мог продолжать жить. Только потому, что дочь была в состоянии разговаривать с ним, он мог тихо сидеть у ее постели, смотреть спокойно ей в глаза и обсуждать с ней то, что встает перед человеком, когда он умирает, – самую смерть.

Он заметил, что вряд ли нашлось бы много людей, способных воспринять слова доктора Салливана, как она. «Уверен, что я бы не смог». Как она могла принять приговор без возражений, так спокойно, так естественно?

– Потому, что смерть естественна.

Виктор не считал это естественным – во всяком случае, для человека ее возраста, но не осмелился сказать это вслух. Он спросил лишь:

– Что ты понимаешь под «естественным»?

– По-моему, можно рассматривать эту проблему с двух сторон – в смысле географическом и в смысле историческом.

– У тебя, значит, на этот счет есть своя философия?

– Не знаю, можно ли это так назвать. В больнице я рассматривала эту проблему в географическом смысле. И рассуждала я так: взгляните на меня, Джейн, лежащую в этой постели – в этой именно точке земного шара, в городе с семимиллионным населением, – и каждый день, каждый час, быть может, каждую минуту кто-то здесь, в Лондоне, умирает. А Лондон расположен в Англии, где проживает 50 миллионов человек, которые все рано или поздно умрут. Англия же оставляет всего лишь крохотную частицу мира, населенного четырьмя миллиардами человек. Это значит, что в это время во всем мире непрерывно умирают, очевидно, миллионы людей, причем сейчас, в эту самую минуту, их число достигает нескольких тысяч. И что же я такое, в этом географическом смысле, как не простая песчинка? Так почему же моя смерть должна быть чем-то страшным, чем-то, с чем трудно примириться? Почему она должна быть более неприемлемой, чем смерть всех других людей? Что во мне такого особенного?

– А в историческом смысле? – подсказал отец.

– Ну что ж, погляди на мир и подумай, как долго он существует – я имею в виду не отдельную цивилизацию, а все человечество вообще. Подумай о миллионах и миллиардах людей, приходивших до нас и умиравших год за годом, век за веком в течение тысяч и тысяч лет, и о всех тех миллиардах, которые придут после нас и тоже умрут. Совершенно ясно: это происходит и должно все время происходить на земле. Так почему же не примириться с этим фактом? Зачем возмущаться? Зачем бороться? Так должно быть. Так есть. И больше тут не о чем говорить.

– Да, это достаточно логично. Однако ясно и то, что я боюсь смерти, а ты не боишься.

– Ох, я тоже сначала боялась. Но у меня было много времени, чтобы все обдумать. Все эти месяцы. Мне было известно, что шансов у меня довольно мало. Случались моменты, когда я говорила себе: «Лучше бы мне умереть поскорее, сейчас, чем жить так, как я живу». Бывали и другие времена, когда я была готова предпринять что угодно, примириться с самым худшим, что могли сделать со мной химиотерапия или облучение, – со рвотами, судорогами, выпадением волос, со всем, лишь бы у меня оставался хоть какой-то шанс. Страх больше всего мучил меня по ночам. Днем, когда вокруг были люди, легче было оставаться спокойной. Ночью же, когда все уходили и я оставалась одна, я чувствовала себя такой измученной, что страстно желала заснуть, забыться. Но не могла. Лишь только я пыталась уснуть, как страх во мне вспыхивал с такой силой, что я была не в силах уснуть. Я могла думать только о раковых клетках, которые носятся вокруг моего тела или, что было еще хуже, отыскивают новые места в моем организме, проникают в него, делятся, растут. И пожирают здоровые части тела.

Джейн впервые так прямо заговорила с отцом о том, что умирает, и сделала она это только после того, как он поведал ей о своих собственных страхах. Создавалось впечатление, что она пытается помочь ему перебороть свою боязнь. Это ей не удалось, но Виктор твердо решил об этом промолчать. Вместо того он вытащил на свет другое воспоминание, которое долго хранил в душе.

– Мне думается, я знаю, что ты чувствовала. Помнишь тот случай, когда врач в первый раз сказал мне, что у меня грудная жаба? Я пришел тогда домой, и мы сидели на террасе, глядя на заходившее солнце. Я не сразу собрался с духом сообщить тебе и маме, что он мне сказал, и обе вы были ко мне так добры и ласковы и всячески успокаивали меня. А я просто сидел и не мог ничего больше из себя выжать.

– Ты держался очень мужественно, папа, я хорошо помню. Быть может, мне это передалось от тебя.

Действительно ли она считала, что он был мужествен, или же все еще старалась ему помочь? Возможно, так ей тогда показалось. Но для него диагноз врача прозвучал чем-то вроде смертного приговора, угрозой, что его в любую минуту может ни за что ни про что поразить сердечный приступ. Мысль о смерти ослепила его. Это было похоже на состояние человека, который в течение какого-то времени смотрит в упор на яркое солнце, а затем сразу же отводит глаза. О смерти он размышлять не мог. Почувствовать – да; обдумать – нет. Однако то, что он чувствовал, являлось состоянием некоего небытия, ощущением того, что он стоит перед какой-то огромной пустотой, перед внезапно разверзшейся у его ног бездной. Вот это-то состояние и называют внутренним оцепенением, мелькнуло у него в мозгу, и, содрогнувшись от ужаса, он выбросил все эти мысли из головы.

Только теперь, по подсказке Джейн, он начал снова думать об этом, думать неохотно, поскольку одна мысль влекла за собой другую, и порой он ловил себя на том, что снова переживает кошмары военного времени. Вопросы Джейн показывали, что она понимает его состояние, и старается пробудить в нем воспоминания о днях войны. Он видел, что дочь пытается ему помочь, но не смог откликнуться на ее вызов. Он еще был к этому не готов.

Всю эту неделю к Джейн приезжали друзья из Лондона. Они вспоминали прошлое, готовили ее любимые вегетарианские блюда. Диагноз доктора Салливана они знали, но Джейн отнеслась к нему спокойно, и эти дни по-доброму запомнились всем.

Каждому, кому она была дорога, Джейн хотела оставить на память о себе что-нибудь не только приятное, но и полезное. И она стала подбирать, что кому подойдет. Книги, кружки, домашняя утварь – все, что она старательно выбирала и покупала на свои сбережения или получала в подарок, останется у тех, кого она любила. Иногда, не найдя для кого-то ничего подходящего, она просила мать что-нибудь купить. Составляла с помощью Розмари списки, кому что подарить.

– Я задаю тебе столько хлопот, – порой говорила Джейн. – Все это мне надо бы сделать самой.

На это мать отвечала:

– Сейчас, когда ты еще с нами, делать покупки легче, а потом у меня, наверное, не хватило бы сил.

Иногда мать и дочь вместе плакали – расставание было неизбежным. Порой Розмари объясняла дочери, почему они ее никогда не забудут, всегда будут о ней помнить.

В их жизни она занимает так много места – как же им ее забыть? Тело ее умрет, но любовь к ней останется, и в этом смысле она будет по-прежнему жить; будет с ними. Как могут они забыть то, что узнали от нее? После нее останется так много вещей, сделанных ее руками, – предметов обихода и просто красивых вещей, которые будут напоминать о ней.

– Терять дочь очень горько, – говорила Розмари. – Одна русская женщина, Анна Ахматова, мужа и сына которой посадили в тюрьму, написала в своей поэме:

«Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не смогла».

Вот такое и у меня чувство. Но мне придется вынести свою утрату, и я знаю, что вынесу.

Джейн несколько раз выражала желание, чтобы родители усыновили какого-нибудь несчастного малыша, может быть, из развивающейся страны.

Когда Джейн заболела, мать и дочь в своих разговорах не допускали мысли о смерти. И однажды Розмари рассказала свой сон: «Он был таким счастливым, и все было как в жизни. Я умерла, и похоронили меня под дорожкой, что ведет к порогу дома, – сама бы я это место не выбрала. Солнце нагрело камни, и я это чувствовала. Очень счастливый сон». Тогда еще Розмари, смеясь, добавила:

– Когда я умру, на всякий случай ходи по этому месту осторожно!

Теперь бы она уже так не пошутила. Мать знала, что Джейн умрет раньше и никогда больше не пройдет к дому.

Но сама больная говорила о своей смерти просто, как о событии, которое должно произойти.

– Когда я умру, не зарывайте меня в землю, – вдруг сказала она, словно обсуждая фасон платья или стрижку. Джейн волновало, как распорядятся ее телом. – Я всегда жутко боялась, что меня похоронят заживо, – продолжала она. – Это – один из моих ночных кошмаров. Ты, мам, устроишь, чтобы меня кремировали?

– Конечно. Многие люди боятся того же. Обычная история. А пепел рассеять по саду?

– М-м-да. И над прудом, и над ручьем. – Джейн откинулась на подушки и закрыла глаза. В тишине вечера обе слышали журчание ручья.

Больная все быстрее утомлялась. Разработали систему сигнализации между ней и членами семьи: один звонок означал, что Джейн что-то нужно; два – она устала и надо тактично выпроводить посетителя. Кнопка была хорошо спрятана, чтобы никого не обидеть этой сигнализацией. Родные заходили в комнату больной как бы невзначай. Но она ни разу не позвонила дважды.

Боли все усиливались, и становилось ясно, что Джейн уже не встанет. Даже в ванную комнату добраться без помощи других стало ей трудно. Ноги не слушались, Джейн их еле переставляла. Сигналы мозга уже не доходили до конечностей, и ноги под тяжестью тела подкашивались. Садиться на стульчак в туалете стало мукой. Мать с отцом помогали ей, она же кричала: «За что вам такие мучения?!»

Однажды Розмари отнесла измученное тело дочери в постель, где ей не стало легче. Теперь мать знала, что Джейн никогда больше не попытается встать с постели – у нее уже нет сил бороться. Розмари позвонила доктору Салливану, и через двадцать минут он входил в комнату больной.

– Мы тебе поможем, не старайся управляться сама. Сейчас приедут нянечки. Они поправят постель, вымоют Джейн, будут подавать ей судно.

– Джейн должна как можно скорее перебраться в хоспис, – сказал доктор Салливан. – Я позабочусь, чтобы все бумаги оформили побыстрее.

Решение было принято, споры прекратились. Все стало ясно.

– Рак прогрессирует очень быстро, и мы ничем не можем ей помочь, – сказал врач. – Желающих попасть в хоспис больше, чем он может принять, и многим отказывают.

Но доктор знал, что, учитывая молодость Джейн, быстрое ухудшение ее состояния и сильные боли, ее в хоспис возьмут.

У Розмари больше не было возражений. Она поняла, что, даже имея помощницу, не сможет ухаживать за дочерью как надо. И цеплялась за надежду, что через неделю-другую лечения в хосписе ее дочь вернется домой. Когда Джейн придет время умирать, девочку должна окружать забота родных.

– Она все жалуется на ноги, – сказала доктору Розмари. – То говорит, что ногам жарко, то – холодно. Просит их растереть и говорит, что не чувствует, холодные они или горячие.

Врач с грустью посмотрел на Розмари.

– Это начался паралич. И я ничем не могу помочь.

Болезнь окончательно настигла Джейн. Взяла в плен, сделала беспомощной. Девушка лежала в постели почти неподвижно и следила за суетой птиц около кормушки. Чем меньше она шевелилась, тем слабее были боли. И она старалась лежать спокойно, расслабившись.

Доктор Меррей, дежуривший в хосписе, услыхав от доктора Салливана про мучения Джейн, сразу же принял решение. Больную терзали боли, и помощь требовалась сейчас же; в хосписе готовы принять ее немедленно.

Не теряя надежды, что Джейн еще немного поживет, Виктор и Ричард отправились в хоспис посмотреть, что это такое.

Джейн с матерью терпеливо ждали возвращения мужчин – просто были рядом. Обе смотрели на бесконечную суету птиц возле кормушки: птахи присаживались, беспокойно клевали корм и улетали. Слабые неизменно уступали место более сильным, а потом возвращались и тоже кормились.

Ричард и Виктор с шумом вошли в комнату – и показалось, вещи от избытка их энергии вздрогнули.

– Этот хоспис замечательное место, – сказал Виктор. – На больницу совсем не похоже, ну, как обыкновенный дом.

– А врач этот – прямо блеск, и сестры превосходные! – перебил отца Ричард. – И они поговорили с нами, разговор был общим. Для Джейн приготовят отдельную комнату. За окном прикреплена кормушка для птиц. И что главное – там есть комната для посетителей, в ней даже можно остаться на ночь.

Джейн с Розмари переглянулись, как бы говоря друг другу: «Как легко в них вселяется надежда», но вслух Джейн сказала:

– А мне, видно, уж давно пора принять лекарство.

Оставшись с мужем наедине, Розмари расспросила его о хосписе более подробно. Но его восхищение было искренним.

– Дежурный врач заверил, что сможет снять у Джейн боли, хотя на это и потребуется некоторое время. Он хотел знать про Джейн решительно все. Я сказал ему, что в больнице врачи запретили нам говорить ей о приближающемся конце, но он целиком принял нашу сторону. Ни минуты не сомневаюсь – мы поступаем правильно. Пожелай мы, они бы приняли ее сегодня же вечером, а если завтра, то она сразу вселится в приготовленную для нее комнату.

Виктор подал Розмари несколько листочков:

– Список вещей, которые Джейн надо взять с собой.

Розмари стала читать: «Мы рады приветствовать вас» – начало неплохое. И продолжала читать вслух: «Ночная рубашка, зубная щетка, расческа, карманное зеркальце и т.д., платья – они ей больше не нужны. Как и блокнот, ручка, шлепанцы, халат…» Розмари замолчала…

– Там настаивали, что все это надо принести, – сказал Виктор. – В хосписе всячески стараются, чтобы пациент чувствовал себя как дома. У них тепло и уютно. И много современного оборудования, чтобы персоналу было легче…

– Всякие машины? – Розмари содрогнулась, вспомнив, как катили по коридорам в прежних больницах всевозможные громоздкие аппараты. Было даже невозможно понять, делают ли этими чудовищами уборку или лечат больных.

– Не совсем. Если больной нуждается в процедурах, его доставляют в больницу, она тут же, рядом. Но хоспис существует сам по себе: там ковры, картины, шторы – все как дома. Главное, у них создают все удобства для пациентов, и поэтому все оборудовано новейшим образом. Из двадцати пяти коек сейчас занято только двенадцать. Не хватает средств, чтобы нанять нужное количество медперсонала.

Прежде чем доверить хоспису свою дочь, Виктор с присущей ему тщательностью разузнал решительно все. Основан хоспис был на частные пожертвования и средства Национального общества помощи больным раком, остальное добавили из местного бюджета. В дальнейшем хоспис передали под управление Государственной службы здравоохранения, которая бесплатно обслуживает всех нуждающихся. Во всей Англии таких хосписов было всего полдюжины. К счастью, мы жили недалеко от одного из них. Но официально Дэри-коттедж лежал за пределами его территории. Правда, в случае крайней необходимости доктор Меррей имел право делать исключение. Частные хосписы, как хоспис Святого Кристофера, совершенно независимы и обычно отделены от больниц. Основанные Национальным обществом помощи больным раком хосписы создаются на территории уже работающих больниц и могут пользоваться всем, чем они располагают. Кроме того, всегда можно поместить пациента в стационар, если в дальнейшем требуется уже другое лечение.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.