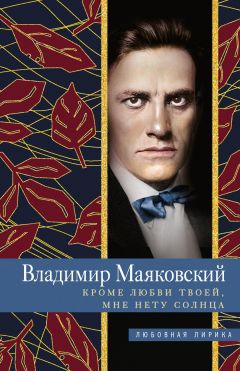

Текст книги "Кроме любви твоей, мне нету солнца"

Автор книги: Владимир Маяковский

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)

Во весь голос

Левый марш

Матросам

Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше

слово,

товарищ маузер.

Довольно жить законом,

данным Адамом и Евой.

Клячу историю загоним.

Левой!

Левой!

Левой!

Эй, синеблузые!

Рейте!

За океаны!

Или

у броненосцев на рейде

ступлены острые кили?!

Пусть,

оскалясь короной,

вздымает британский лев вой.

Коммуне не быть покоренной.

Левой!

Левой!

Левой!

Там

за горами горя

солнечный край непочатый.

За голод,

за мора море

шаг миллионный печатай!

Пусть бандой окружат нанятой,

стальной изливаются леевой, –

России не быть под Антантой.

Левой!

Левой!

Левой!

Глаз ли померкнет орлий?

В старое ль станем пялиться?

Крепи

у мира на горле

пролетариата пальцы!

Грудью вперед бравой!

Флагами небо оклеивай!

Кто там шагает правой?

Левой!

Левой!

Левой!

1918

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче

Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.

В сто сорок солнц закат пылал,

в июль катилось лето,

была жара,

жара плыла –

на даче было это.

Пригорок Пушкино горбил

Акуловой горою,

а низ горы –

деревней был,

кривился крыш корою.

А за деревнею –

дыра,

и в ту дыру, наверно,

спускалось солнце каждый раз,

медленно и верно.

А завтра

снова

мир залить

вставало солнце ало.

И день за днем

ужасно злить

меня

вот это

стало.

И так однажды разозлясь,

что в страхе все поблекло,

в упор я крикнул солнцу:

«Слазь!

довольно шляться в пекло!»

Я крикнул солнцу:

«Дармоед!

занежен в облака ты,

а тут – не знай ни зим, ни лет,

сиди, рисуй плакаты!»

Я крикнул солнцу:

«Погоди!

послушай, златолобо,

чем так,

без дела заходить,

ко мне

на чай зашло бы!»

Что я наделал!

Я погиб!

Ко мне,

по доброй воле,

само,

раскинув луч-шаги,

шагает солнце в поле.

Хочу испуг не показать –

и ретируюсь задом.

Уже в саду его глаза.

Уже проходит садом.

В окошки,

в двери,

в щель войдя,

валилась солнца масса,

ввалилось;

дух переведя,

заговорило басом:

«Гоню обратно я огни

впервые с сотворенья.

Ты звал меня?

Чаи гони,

гони, поэт, варенье!»

Слеза из глаз у самого –

жара с ума сводила,

но я ему –

на самовар:

«Ну что ж,

садись, светило!»

Черт дернул дерзости мои

орать ему, –

сконфужен,

я сел на уголок скамьи,

боюсь – не вышло б хуже!

Но странная из солнца ясь

струилась, –

и степенность

забыв,

сижу, разговорясь

с светилом постепенно.

Про то,

про это говорю,

что-де заела Роста,

а солнце:

«Ладно,

не горюй,

смотри на вещи просто!

А мне, ты думаешь,

светить

легко?

– Поди, попробуй! –

А вот идешь –

взялось идти,

идешь – и светишь в оба!»

Болтали так до темноты –

до бывшей ночи то есть.

Какая тьма уж тут?

На «ты»

мы с ним, совсем освоясь.

И скоро,

дружбы не тая,

бью по плечу его я.

А солнце тоже:

«Ты да я,

нас, товарищ, двое!

Пойдем, поэт,

взорим,

вспоем

у мира в сером хламе.

Я буду солнце лить свое,

а ты – свое,

стихами».

Стена теней,

ночей тюрьма

под солнц двустволкой пала.

Стихов и света кутерьма –

сияй во что попало!

Устанет то,

и хочет ночь

прилечь,

тупая сонница.

Вдруг – я

во всю светаю мочь –

и снова день трезвонится.

Светить всегда,

светить везде,

до дней последних донца,

светить –

и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой –

и солнца!

1920

Блек энд уайт

Если

Гавану

окинуть мигом –

рай-страна,

страна что надо.

Под пальмой

на ножке

стоят фламинго.

Цветет

коларио

по всей Ведадо.

В Гаване

все

разграничено четко:

у белых доллары,

у черных – нет.

Поэтому

Вилли

стоит со щеткой

у «Энри Клей энд Бок, лимитед».

Много

за жизнь

повымел Вилли –

одних пылинок

целый лес, –

поэтому

волос у Вилли

вылез,

поэтому

живот у Вилли

влез.

Мал его радостей тусклый спектр:

шесть часов поспать на боку,

да разве что

вор,

портовой инспектор,

кинет

негру

цент на бегу.

От этой грязи скроешься разве?

Разве что

стали б

ходить на голове.

И то

намели бы

больше грязи:

волосьев тыщи,

а ног –

две.

Рядом

шла

нарядная Прадо.

То звякнет,

то вспыхнет

трехверстный джаз.

Дурню покажется,

что и взаправду

бывший рай

в Гаване как раз.

В мозгу у Вилли

мало извилин,

мало всходов,

мало посева.

Одно

единственное

вызубрил Вилли

тверже,

чем камень

памятника Масео:

«Белый

ест

ананас спелый,

черный –

гнилью моченый.

Белую работу

делает белый,

черную работу –

черный».

Мало вопросов Вилли сверлили.

Но один был

закорюка из закорюк.

И когда

вопрос этот

влезал в Вилли,

щетка

падала

из Виллиных рук.

И надо же случиться,

чтоб как раз тогда

к королю сигарному

Энри Клей

пришел,

белей, чем облаков стада,

величественнейший из сахарных королей.

Негр

подходит

к туше дебелой:

«Ай бэг ёр пардон, мистер Брэгг!

Почему и сахар,

белый-белый,

должен делать

черный негр?

Черная сигара

не идет в усах вам –

она для негра

с черными усами.

А если вы

любите

кофий с сахаром,

то сахар

извольте

делать сами».

Такой вопрос

не проходит даром.

Король

из белого

становится желт.

Вывернулся

король

сообразно с ударом,

выбросил обе перчатки

и ушел.

Цвели

кругом

чудеса ботаники.

Бананы

сплетали

сплошной кров.

Вытер

негр

о белые подштанники

руку,

с носа утершую кровь.

Негр

посопел подбитым носом,

поднял щетку,

держась за скулу.

Откуда знать ему,

что с таким вопросом

надо обращаться

в Коминтерн,

в Москву?

5/VII – Гавана1925

Сергею Есенину

Вы ушли,

как говорится,

в мир иной.

Пустота…

Летите,

в звезды врезываясь.

Ни тебе аванса,

ни пивной.

Трезвость.

Нет, Есенин,

это

не насмешка.

В горле

горе комом –

не смешок.

Вижу –

взрезанной рукой помешкав,

собственных

костей

качаете мешок.

– Прекратите!

Бросьте!

Вы в своем уме ли?

Дать,

чтоб щеки

заливал

смертельный мел?!

Вы ж

такое

загибать умели,

что другой

на свете

не умел.

Почему?

Зачем?

Недоуменье смяло.

Критики бормочут:

– Этому вина

то…

да сё…

а главное,

что смычки мало,

в результате

много пива и вина. –

Дескать,

заменить бы вам

богему

классом,

класс влиял на вас,

и было б не до драк.

Ну, а класс-то

жажду

заливает квасом?

Класс – он тоже

выпить не дурак.

Дескать,

к вам приставить бы

кого из напостов –

стали б

содержанием

премного одарённей.

Вы бы

в день

писали

строк по сто,

утомительно

и длинно,

как Доронин.

А по-моему,

осуществись

такая бредь,

на себя бы

раньше наложили руки.

Лучше уж

от водки умереть,

чем от скуки!

Не откроют

нам

причин потери

ни петля,

ни ножик перочинный.

Может,

окажись

чернила в «Англетере»,

вены

резать

не было б причины.

Подражатели обрадовались:

бис!

Над собою

чуть не взвод

расправу учинил.

Почему же

увеличивать

число самоубийств?

Лучше

увеличь

изготовление чернил!

Навсегда

теперь

язык

в зубах затворится.

Тяжело

и неуместно

разводить мистерии.

У народа,

у языкотворца,

умер

звонкий

забулдыга подмастерье.

И несут

стихов заупокойный лом,

с прошлых

с похорон

не переделавши почти.

В холм

тупые рифмы

загонять колом –

разве так

поэта

надо бы почтить?

Вам

и памятник еще не слит, –

где он,

бронзы звон

или гранита грань? –

а к решеткам памяти

уже

понанесли

посвящений

и воспоминаний дрянь.

Ваше имя

в платочки рассоплено,

ваше слово

слюнявит Собинов

и выводит

под березкой дохлой –

«Ни слова,

о дру-уг мой,

ни вздо-о-о-о-ха».

Эх,

поговорить бы иначе

с этим самым

с Леонидом Лоэнгринычем!

Встать бы здесь

гремящим скандалистом:

– Не позволю

мямлить стих

и мять! –

Оглушить бы

их

трехпалым свистом

в бабушку

и в бога душу мать!

Чтобы разнеслась

бездарнейшая погань,

раздувая

темь

пиджачных парусов,

чтобы

врассыпную

разбежался Коган,

встреченных

увеча

пиками усов.

Дрянь

пока что

мало поредела.

Дела много –

только поспевать.

Надо

жизнь

сначала переделать,

переделав –

можно воспевать.

Это время –

трудновато для пера,

но скажите

вы,

калеки и калекши,

где,

когда,

какой великий выбирал

путь,

чтобы протоптанней

и легше?

Слово –

полководец

человечьей силы.

Марш!

Чтоб время

сзади

ядрами рвалось.

К старым дням

чтоб ветром

относило

только

путаницу волос.

Для веселия

планета наша

мало оборудована.

Надо

вырвать

радость

у грядущих дней.

В этой жизни

помереть

не трудно.

Сделать жизнь

значительно трудней.

1926

Товарищу Нетте пароходу и человеку

Я недаром вздрогнул.

Не загробный вздор.

В порт,

горящий,

как расплавленное лето,

разворачивался

и входил

товарищ «Теодор

Нетте».

Это – он.

Я узнаю его.

В блюдечках-очках спасательных кругов.

– Здравствуй, Нетте!

Как я рад, что ты живой

дымной жизнью труб,

канатов

и крюков.

Подойди сюда!

Тебе не мелко?

От Батума,

чай, котлами покипел…

Помнишь, Нетте, –

в бытность человеком

ты пивал чаи

со мною в дип-купе?

Медлил ты.

Захрапывали сони.

Глаз

кося

в печати сургуча,

напролет

болтал о Ромке Якобсоне

и смешно потел,

стихи уча.

Засыпал к утру.

Курок

аж палец свел…

Суньтеся –

кому охота!

Думал ли,

что через год всего

встречусь я

с тобою –

с пароходом.

За кормой лунища.

Ну и здорово!

Залегла,

просторы на-двое порвав.

Будто навек

за собой

из битвы коридоровой

тянешь след героя,

светел и кровав.

В коммунизм из книжки

верят средне.

«Мало ли,

что можно

в книжке намолоть!»

А такое –

оживит внезапно «бредни»

и покажет

коммунизма

естество и плоть.

Мы живем,

зажатые

железной клятвой.

За нее –

на крест,

и пулею чешите:

это –

чтобы в мире

без Россий,

без Латвий,

жить единым

человечьим общежитьем.

В наших жилах –

кровь, а не водица.

Мы идем

сквозь револьверный лай,

чтобы,

умирая,

воплотиться

в пароходы,

в строчки

и в другие долгие дела.

………………………………

Мне бы жить и жить,

сквозь годы мчась.

Но в конце хочу –

других желаний нету –

встретить я хочу

мой смертный час

так,

как встретил смерть

товарищ Нетте.

15 июля, Ялта1926

Галопщик по писателям

Тальников

в «Красной нови»

про меня

пишет

задорно и храбро,

что лиру

я

на агит променял,

перо

променял на швабру.

Что я

по Европам

болтался зря,

в стихах

ни вздохи, ни ахи,

а только

грублю,

случайно узря

Шаляпина

или монахинь.

Растет добродушие

с ростом бород.

Чего

обижать

маленького?!

Хочу не ругаться,

а, наоборот,

понять

и простить Тальникова.

Вы молоды, верно,

сужу по мазкам,

такой

резвун-шалунишка.

Уроки

сдаете

приятным баском

и любите

с бонной,

на радость мозгам,

гулять

в коротких штанишках.

Чему вас учат,

милый барчук, –

я

вас

расспросить хочу.

Успела ли

бонна

вам рассказать

(про это –

и песни поются) –

вы знаете,

10 лет назад

у нас

была

революция.

Лиры

крыл

пулемет-обормот,

и, взяв

лирические манатки,

сбежал Северянин,

сбежал Бальмонт

и прочие

фабриканты патоки.

В Европе

у них

ни агиток, ни швабр –

чиста

ажурная строчка без шва.

Одни –

хореи да ямбы,

туда бы,

к ним бы,

да вам бы.

Оставшихся

жала

белая рать

и с севера

и с юга.

Нам

требовалось переорать

и вьюги,

и пушки,

и ругань!

Их стих,

как девица,

читай на диване,

как сахар

за чаем с блюдца, –

а мы

писали

против плеваний,

ведь, сволочи –

все плюются.

Отбившись,

мы ездим

по странам по всем,

которые

в картах наляпаны,

туда,

где пасутся

долларным посевом

любимые вами –

Шаляпины.

Не для романсов,

не для баллад

бросаем

свои якоря мы –

лощеным ушам

наш стих грубоват

и рифмы

будут корявыми.

Не лезем

мы

по музеям,

на колизеи глазея.

Мой лозунг –

одну разглазей-ка

к революции лазейку…

Теперь

для меня

равнодушная честь,

что чудные

рифмы рожу я.

Мне

как бы

только

почище уесть,

уесть покрупнее буржуя.

Поэту,

по-моему,

слабый плюс

торчать

у веков на выкате.

Прощайте, Тальников,

я тороплюсь,

а вы

без меня чирикайте.

С поэта

и на поэта

в галоп

скачите,

сшибайтесь лоб о лоб.

Но

скидывайте галоши,

скача

по стихам, как лошадь.

А так скакать –

неопрятно:

от вас

по журналам…

пятна.

1928

Лучше тоньше, да лучше

Я

не терплю книг:

от книжек

мало толку –

от тех,

которые

дни

проводят,

взобравшись на полку.

Книг

не могу терпеть,

которые

пудом-прессом

начистят

застежек медь,

гордясь

золотым обрезом.

Прячут

в страничную тыщь

бунтующий

времени гул, –

таких

крепостей-книжищ

я

терпеть не могу.

Книга –

та, по-моему,

которая

худощава с лица,

но вложены

в страницы-обоймы

строки

пороха и свинца.

Меня ж

печатать прошу

летучим

дождем

брошюр.

1928

Привет делегатке

Идут

от станков,

от земли и от кадок,

под красный

платок

заправляя прядь.

Сотни тысяч

баб-делегаток

выбраны

строить и управлять.

Наша

дорога

легла не гладко,

не скоро

нам

урожай дожинать.

На важном

твоем пути,

делегатка,

помни

все,

что ты должна.

Ты

должна

ходить на собрания,

не пропустив

ни день,

ни час,

на заводской

и стройке,

и брани

сложной

советской

работе учась.

Советский

строй

на тебя опирается.

Квалификации

требуем

мы.

Союза,

партии

и кооперации –

работу

выучи и пойми.

Ты

должна,

набравшись ума,

отдать

работе

силы избыток.

Ругань,

водку

и грязь –

сама

выкорчевывай из быта.

Ты

должна

вспоминать почаще,

что избрана

ты

передовой.

Делом примерным,

речью звучащей

опыт

отсталым

передавай.

Завод

и село,

встречай делегаток.

Греми

везде

приветное «здравствуй!».

Ленин

вам –

от станков и от кадок

велел

прийти

и вести государство.

1928

Разговор с товарищем Лениным

Грудой дел,

суматохой явлений

день отошел,

постепенно стемнев.

Двое в комнате.

Я

и Ленин –

фотографией

на белой стене.

Рот открыт

в напряженной речи,

усов

щетинка

вздернулась ввысь,

в складках лба

зажата

человечья,

в огромный лоб

огромная мысль.

Должно быть,

под ним

проходят тысячи…

Лес флагов…

рук трава…

Я встал со стула,

радостью высвечен,

хочется –

идти,

приветствовать,

рапортовать!

«Товарищ Ленин,

я вам докладываю

не по службе,

а по душе.

Товарищ Ленин,

работа адовая

будет

сделана

и делается уже.

Освещаем,

одеваем нищь и оголь,

ширится

добыча

угля и руды…

А рядом с этим,

конешно,

много,

много

разной

дряни и ерунды.

Устаешь

отбиваться и отгрызаться.

Многие

без вас

отбились от рук.

Очень

много

разных мерзавцев

ходят

по нашей земле

и вокруг.

Нету

им

ни числа,

ни клички,

целая

лента типов

тянется.

Кулаки

и волокитчики,

подхалимы,

сектанты

и пьяницы, –

ходят,

гордо

выпятив груди,

в ручках сплошь

и в значках нагрудных…

Мы их

всех,

конешно, скрутим,

но всех

скрутить

ужасно трудно.

Товарищ Ленин,

по фабрикам дымным,

по землям,

покрытым

и снегом

и жнивьём,

вашим,

товарищ,

сердцем

и именем

думаем,

дышим,

боремся

и живем!..»

Грудой дел,

суматохой явлений

день отошел,

постепенно стемнев.

Двое в комнате.

Я

и Ленин –

фотографией

на белой стене.

1929

Стихи о советском паспорте

Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту…

По длинному фронту

купе

и кают

чиновник

учтивый

движется.

Сдают паспорта,

и я

сдаю

мою

пурпурную книжицу.

К одним паспортам –

улыбка у рта.

К другим –

отношение плевое.

С почтеньем

берут, например,

паспорта

с двухспальным

английским левою.

Глазами

доброго дядю выев,

не переставая

кланяться,

берут,

как будто берут чаевые,

паспорт

американца.

На польский –

глядят,

как в афишу коза.

На польский –

выпяливают глаза

в тугой

полицейской слоновости –

откуда, мол,

и что это за

географические новости?

И не повернув

головы кочан

и чувств

никаких

не изведав,

берут,

не моргнув,

паспорта датчан

и разных

прочих

шведов,

И вдруг,

как будто

ожогом,

рот

скривило

господину.

Это

господин чиновник

берет

мою

краснокожую паспортину.

Берет –

как бомбу,

берет –

как ежа,

как бритву

обоюдоострую,

берет,

как гремучую

в 20 жал

змею

двухметроворостую.

Моргнул

многозначаще

глаз носильщика,

хоть вещи

снесет задаром вам.

Жандарм

вопросительно

смотрит на сыщика,

сыщик

на жандарма.

С каким наслажденьем

жандармской кастой

я был бы

исхлестан и распят

за то,

что в руках у меня

молоткастый,

серпастый

советский паспорт.

Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту…

Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.

Читайте,

завидуйте,

я –

гражданин

Советского Союза.

1929

Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка

К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей.

Из разговора

По небу

тучи бегают,

дождями

сумрак сжат,

под старою

телегою

рабочие лежат.

И слышит

шепот гордый

вода

и под

и над:

«Через четыре

года

здесь

будет

город-сад!»

Темно свинцовоночие,

и дождик

толст, как жгут,

сидят

в грязи

рабочие,

сидят,

лучину жгут.

Сливеют

губы

с холода,

но губы

шепчут в лад:

«Через четыре

года

здесь

будет

город-сад!»

Свела

промозглость

корчею –

неважный

мокр

уют,

сидят

впотьмах

рабочие,

подмокший

хлеб

жуют.

Но шепот

громче голода –

он кроет

капель

спад:

«Через четыре

года

здесь

будет

город-сад!»

Здесь

взрывы закудахтают

в разгон

медвежьих банд,

и взроет

недра

шахтою

стоугольный

«Гигант».

Здесь

встанут

стройки

стенами.

Гудками,

пар,

сипи.

Мы

в сотню солнц

мартенами

воспламеним

Сибирь.

Здесь дом

дадут

хороший нам

и ситный

без пайка,

аж за Байкал

отброшенная

попятится тайга».

Рос

шепоток рабочего

над темью

тучных стад,

а дальше

неразборчиво,

лишь слышно –

«город-сад».

Я знаю –

город

будет,

я знаю –

саду

цвесть,

когда

такие люди

в стране

в советской

есть!

1929

Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий

Войдешь

и слышишь

умный гуд

в лекционном зале.

Расселись зрители

и ждут,

чтоб небо показали.

Пришел

главнебзаведующий,

в делах

в небесных

сведущий.

Пришел,

нажал

и завертел

весь

миллион

небесных тел.

Говорит папаше дочь:

«Попроси

устроить ночь.

Очень

знать нам хочется,

звездная Медведица,

как вам

ночью

ходится,

Как вам

ночью ездится!»

Завнебом,

пальчиком ведя,

покажет

звездомедведя.

Со звездою

в осень

скупо.

Здесь же

вызвездило купол.

Не что-нибудь,

не как-нибудь,

а ночь как ночь

и Млечный Путь.

И тут,

и сбоку,

и везде –

небесный свод

в сплошной звезде.

Как примус,

примутся мерцать,

спаля

влюбленные сердца.

Завнебом

вежливо спросили:

«Какие звезды

над Бразилией?»

Зажег

завнебом

Южный Крест,

невиданнейший

с наших мест.

Светят,

как миленькие,

небесные

светильники.

Аж может устроить

любая горничная

затмение лунное

и даже

солнечное.

Умри, поповья погань!

Побыв

в небесных сферах,

мы знаем –

нету бога

и нету

смысла

в верах.

Должен

каждый пролетарий

посмотреть

на планетарий.

1929

Из поэмы «Во весь голос»

Слушайте,

товарищи потомки,

агитатора,

горлана-главаря.

Заглуша

поэзии потоки,

я шагну

через лирические томики,

как живой

с живыми говоря.

Я к вам приду

в коммунистическое далеко

не так,

как песенно-есененный провитязь.

Мой стих дойдет

через хребты веков

и через головы

поэтов и правительств.

Мой стих дойдет,

но он дойдет не так, –

не как стрела

в амурно-лировой охоте,

не как доходит

к нумизмату стершийся пятак

и не как свет умерших звезд доходит.

Мой стих

трудом

громаду лет прорвет

и явится

весомо,

грубо,

зримо,

как в наши дни

вошел водопровод,

сработанный

еще рабами Рима.

В курганах книг,

похоронивших стих,

железки строк случайно обнаруживая,

вы

с уважением

ощупывайте их,

как старое,

но грозное оружие.

Я

ухо

словом

не привык ласкать;

ушку девическому

в завиточках волоска

с полупохабщины

не разалеться тронуту.

Парадом развернув

моих страниц войска,

я прохожу

по строчечному фронту.

Стихи стоят

свинцово-тяжело,

готовые и к смерти

и к бессмертной славе.

Поэмы замерли,

к жерлу прижав жерло

нацеленных

зияющих заглавий.

Оружия

любимейшего

род,

готовая

рвануться в гике,

застыла

кавалерия острот,

поднявши рифм

отточенные пики.

И все

поверх зубов вооруженные войска,

что двадцать лет в победах

пролетали,

до самого

последнего листка

я отдаю тебе,

планеты пролетарий.

Декабрь 1929 – январь 1930