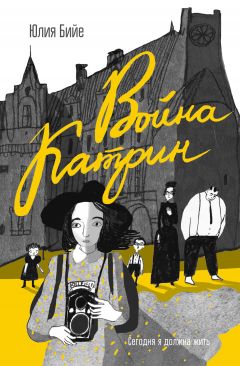

Текст книги "Война Катрин"

Автор книги: Юлия Бийе

Жанр: Детская проза, Детские книги

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

После ужина я сразу заснула, едва успев написать в дневнике несколько строчек. «В голове кавардак, зато сытно животику. Может, все же найдется тут место и для меня? И подруги появятся? Как там Сабина? Где она сегодня вечером?»

Утром, как только я встала, меня принялась опекать Бландина, благонравная девочка не в пример Аньес. У Бландины тихий голосок, и говорит она так вежливо и деликатно, словно родилась в девятнадцатом веке.

По просьбе матушки-настоятельницы она будет меня сопровождать всю неделю и поможет освоиться с правилами монастыря. Бландина повела меня на завтрак, и я просто обомлела, увидев, что нас ждет: горячее сладкое какао с настоящим сахаром, а не с тошнотворным сахарином, к какому мы привыкли в Севре, хлеб с маслом и вареньем и – чудо из чудес! – кусок сыра, который делают сами монахини в монастыре. Нежный сладкий савойский сыр – раз! – и растаял во рту. Есть от чего начать денек в хорошем настроении.

Жаль, что уроки оказались не такими вдохновляющими, как завтрак, и тянулись бесконечно долго – так, по крайней мере, мне показалось. Прежде чем добраться до теоремы Пифагора, сестра Эмманюэль, переходя с латыни на греческий, повествовала нам об открытиях монахов-миссионеров в пятнадцатом веке. Я не ошиблась: всё, кроме кухни, тут застыло на месте. Мертвые языки, монахи-колонизаторы, античный математик – я и половины не поняла из того, что рассказывала монахиня. И без малейшего интереса списала в тетрадь то, что она написала на доске, закончив свою тягомотину. А чернильница справа?! Мой кошмар и ужас, потому что я левша. Все первые годы в школе были для меня отравлены этой чернильницей, намертво закрепленной справа от меня. Левая рука макает ручку в чернила, несет ее и роняет кляксы на белый тетрадный лист. Я была уверена, что покончила до конца своих дней с ручкой-вставочкой и синими чернилами. В Севре мне позволили писать шариковой ручкой, папиным подарком на день рождения. Самое что ни на есть новейшее изобретение, папа выписал ее специально для меня из Америки. А когда стержень исписался, Землеройка подарила мне новый. Не знаю уж, откуда взяла, она не захотела отвечать. И пожалуйста, изволь снова макать перо в чернильницу, которая закреплена на крышке парты справа. Как будто меня взяли и повернули на сто восемьдесят градусов обратно в прошлое. Я опять сижу в старой школе, опять замечания и дисциплина. Чует мое сердце, учеба тут – мука мученическая. Аньес мне посоветовала со всеми соглашаться, опустив голову. Так и буду. Но мне это ой как не просто, недели покажутся долгими годами. Да и кончится ли когда-нибудь эта злосчастная война? А если никогда не кончится? Если я всю жизнь проживу в монастыре Святого Евстафия? И понемногу стану старушкой в таком же черном платье и белом чепце, иногда ворчливой, иногда добродушной? Католической монахиней?

Вот уж не думала, что больше всех предметов мне понравится священная история! Сестра Мария с таким жаром пересказывает нам Библию, говорит с таким воодушевлением и верой, что самые неудобоваримые страницы священной книги превращаются в эпические поэмы. Сравнение, конечно, неподходящее, но ее уроки ничуть не хуже интересного фильма. Просто счастье, что в конце каждого школьного дня нас ждет история сестры Марии. Но больше ничего хорошего нет, час за часом глухая гнетущая тоска.

Для старших, а значит, и для меня катехизис начинается в восемь часов после ужина. К сожалению, ведет занятия не сестра Мария, а сестра Анриетта, и это совсем не так интересно. Я мусолю молитвы, шевеля губами, как все девочки, и к концу первой недели выучила «Отче наш» и «Радуйся, Мария благодатная». Похоже, без этих двух никак не обойтись. Я мало что поняла в объяснениях относительно тайны Троицы, человеческой и божественной природы Христа, причастия святыми дарами, Символа веры… Мямлю что-то вслед за другими, не пытаясь вникнуть, в чем там дело. Потому что мне наплевать. Я терплю эти занятия, стиснув зубы. Справляюсь как могу: прикрываю глаза и представляю себе разные картины. Вот я встречаюсь с мамой и папой, а потом с Сарой и Жанно, вот проявляю в лаборатории снимки, и они у меня просто потрясающие…

В конце дня я, как все девочки, с нетерпением жду прогулки по двору с аркадой. Перед сном люблю почитать в постели или поболтать с Аньес, моей соседкой по дортуару. Но нам каждый вечер еще целый час бубнят что-то о догматах веры и спасении. Понятия не имею, о чем это. Не знаю и знать не хочу. В словарь не полезу и у монахинь спрашивать не буду. Неинтересно!

Мне нравится Аньес, мы с ней частенько перемигиваемся в течение дня за спиной Бландины и монахинь. А вот Бландина – человек мне совсем неинтересный и даже не очень-то симпатичный. За преувеличенной вежливостью я вижу в ней полное безразличие ко всему и ко всем, и мне становится не по себе. Я еще ни разу не видела, чтобы она улыбнулась.

Мы с удовольствием сидим вечерами с Аньес после катехизиса. Монахини разрешают самым старшим лечь на полтора часа позже, если мы не шумим и никому не мешаем спать. Аньес с трудом вписывается в это размеренное от и до католическое однообразие. Ее родители погибли во время бомбардировки, и Общество помощи детям-сиротам отправило ее сюда. Она мало рассказывает о себе, ей слишком больно, я понимаю и уважаю ее мужество. Аньес цепляется за любую повседневную мелочь, только бы не выть от боли и безнадежности. Мне это понятно, я тоже из таких.

Она из Парижа, точь-в-точь Гаврош, ей только старой кепки не хватает. Латинский квартал знает как свои пять пальцев. Ее родители до войны держали кафе на берегу Сены, а она, прогуливая иногда школу, бродила там или бегала на посылках, чтобы подзаработать немного карманных денег. Она мечтательница, я обожаю ее подробные смешные рассказы о парижских приключениях. Мне жутко хочется рассказать ей правду, но нельзя. Я туманно и скупо роняю слова о родителях и квартале Марэ, где мы жили. Париж мне кажется таким далеким. Вот о парке в Севре, о лужайках, кустах, наших спальнях, кухне я могла бы рассказывать часами, но не имею права, и это меня бесит. Я ненавижу вранье, а должна постоянно врать. Чувствую себя предательницей по отношению к Аньес, она доверилась мне и поделилась очень серьезными вещами из своей жизни. Ненавижу Катрин, которой меня заставляют быть!

Я сказала Аньес, что увлекаюсь фотографией, и ей это очень понравилось. У нее был приятель фотограф, он жил на их улице. Она не раз позировала ему – гуляла вдоль берега Сены, прыгала через веревочку у магазина с игрушками. Показывала ему маленькие улочки, которых он не знал. Он шел за ней и просил не бежать так быстро, говорил, что не поспевает. А ей было смешно, и она бежала еще быстрее, а потом ныряла в какой-нибудь закоулок и ждала, когда он остановится и будет оглядываться в недоумении, разыскивая ее. А она тогда могла еще и напугать его, закричав из-за угла «БУУУУУ!». Человек он был не без странностей, этот ее приятель. Работу на заводе «Рено» потерял, потому что постоянно опаздывал. И тогда стал бродить по улицам с фотоаппаратом и фотографировать все, что на глаза попадется, просто так. Фотографировал всех подряд, кого видел: грузчиков на центральном рынке, элегантных дам, выходящих из Дворца правосудия, ребятишек, бегущих в булочную, старушек на лавочке, целующихся влюбленных… Звали его Робер, он был добрым, не раз давал ей по несколько сантимов, а чаще они сидели вместе на террасе какого-нибудь кафе. Он смотрел, что вокруг происходит, доставал фотоаппарат и щелкал. Ее он тоже фотографировал и подарил несколько снимков. Они потеряли друг друга из вида, но, если война когда-нибудь кончится, Аньес с удовольствием бы нас познакомила. Мне этот Робер заранее нравился, и я скрестила пальцы, чтобы в один прекрасный день…

Пока мне не хотелось доставать свой фотоаппарат. Кадр с Элен оставался единственным. Мне нужно было как-то приспособиться к людям, которые здесь живут, освоить место, понять, в какое время дня можно сделать хороший снимок. Но я потихоньку упражнялась – доставала экспонометр и замеряла в течение дня освещение. Это стало моей любимой игрой. Достаю его из кармана и смотрю, какая цифра на экране. Хотелось бы мне понять, как он действует. Но для меня это пока сложно. Я решила замерять свет на протяжении всего дня, чтобы отчетливее представлять себе освещенность, которую он обозначает цифрой. Уйдет на это не одна неделя. Я же не могу доставать его каждый час. Сестра Эмманюэль сразу же заметит, и я уже слышу, как она делает мне замечание за «невнимательность на уроке», так она обычно говорит. И непременно прибавит что-нибудь в таком духе:

– Французское слово distraction, «невнимание», происходит от латинского distrahere, что означает «тащить в разные стороны, отворачиваться, удаляться». Прошу вас записать этимологию этого слова, девочки, вам будет полезно поразмышлять над этим. Невнимание отвращает от Господа, вот почему в ограде нашего монастыря мы не можем позволять себе невнимания. Как мы можем отдалиться от нашего Господа в месте, которое принадлежит ему?

Мне нравится говорить с Аньес, нравится ее неизменная насмешливая бодрость (конечно же, напускная). Но у меня нет с ней тех близости и понимания, какие были у нас с Сарой и Жанно. Да и откуда бы им взяться, если я ей то и дело вру? Аньес частенько начинает меня расспрашивать, а я как могу юлю, а если отвертеться не получается и мне приходится что-то выдумывать, то тогда… Тогда внутри у меня что-то больно сжимается и щемит. Точно так же, как если меня вдруг одолевают воспоминания. Или я задумываюсь, где сейчас мама с папой.

Нас сближают с Аньес утраты, о которых мы с ней не говорим. И еще полное отсутствие интереса к тому, чему нас тут обучают. Пожалуй, это больше всего и сближает. Мы с ней обе знаем, хотя вслух никогда не признаемся, что ничего не смыслим в том, о чем говорят в классе. Сидим и откровенно скучаем. А когда я спросила ее о катехизисе, где нас готовят к знаменательному дню первого причастия, то Аньес только плечами пожала. И призналась, что больше не верит в Бога. Если бы он существовал, мама, папа и две ее сестры не погибли бы в одну секунду. Если бы он существовал, то и она погибла бы вместе с ними во время бомбардировки.

Аньес катехизация злит, а меня тревожит. Мне, как и всем остальным, предстоит причастие, я должна буду есть тело Христа и пить Его кровь. Меня это приводит в ужас. Я не решаюсь ни о чем спрашивать, но мне совсем не хочется участвовать в этой жуткой священной трапезе. На этот раз я охотно уступлю желающим свою порцию. Мне вполне достаточно рагу и бараньего жаркого, которые стряпает повариха, я даже не откажусь от ветчины, она мне нравится все больше и больше, хотя я стараюсь не думать, что скажут мама с папой о моем пристрастии к свинине. Но вкушать плоть и кровь?.. Ну уж нет!

Я совсем не тороплю знаменательное событие, но дни идут, и сестра Мария уже сняла мерки со всех старших девочек, чтобы сшить нам альбы, особые белые платья, что-то вроде хитонов, которые мы наденем в этот день. В часовню Святого Евстафия придут родные местных девочек и приедет кюре из соседнего прихода. Он будет служить мессу. И тут я увидела, что Бландина впервые оживилась.

– Ты только представь себе, мы же станем еще ближе к Богу, чем после крещения! Мы, недостойные, получим доступ к телу мученика! Понимаешь, какое это счастье, Катрин?

Я не решилась ничего ей возразить, потому что лицо ее внезапно озарилось светом, и в эту минуту мне впервые за долгие недели захотелось взять в руки фотоаппарат. Я упустила уникальную фотографию, я видела светящееся неземным светом лицо Бландины, с сияющими глазами, ярко алеющим ртом и бледными щеками. Боюсь, я никогда больше не увижу ее такой. Но оказалось, я просто ее не знаю: она преображалась, открывалась, светилась всякий раз, как только начинала говорить о «теле Христовом». Аньес посмеивалась над ней и говорила, что Бландине «хочется гулять с парнями, а раз их тут нет, вешается на шею этому… распятому на кресте». Злая шутка. Аньес сказала правду, она и впрямь ни во что не верит. Если бы монахини хоть на секунду себе представили, что она может так говорить об их Господе, Аньес ложилась бы спать без ужина до скончания веков.

11

Воскресенье – тот самый торжественный день. Нас двенадцать девочек, первопричастниц. Все написали для этой церемонии свои обеты. Все, кроме меня. Мне снова пришлось соврать. Сестра Мария позвала меня к себе в келью и дала листок, на котором все написала за меня. И сказала: перепиши и подай как будто от себя. Я прочитала, но уловила только общий смысл, примерно следующий: я обещаю Богу быть верующей католичкой, исполнять его заповеди и законы церкви, быть доброй и милосердной к своим ближним. Сестра Мария отправила меня обратно в дортуар, взяв клятву (а мы-то, боже мой, постоянно слышим от сестер, что в этих стенах не клянутся), что я никому ничего не скажу. Я буду принимать причастие, как все, буду читать обеты, как будто сама их приношу, и молиться со всеми остальными. А потом я тоже съем частичку тела Христова. (Какой кусочек мне достанется?..)

Аньес ждала меня, беспокоилась, с чего вдруг меня вызвали. И мне снова пришлось соврать, я сказала, что сестра Мария попросила сделать ее фотографию.

Сегодня в субботу генеральная репетиция. Завтра все должно идти без сучка без задоринки, значит, накануне нужен прогон. Так сказала нам мать-настоятельница. Понятно, что сказала по-другому, в монастыре «прогон» не говорят, но я играла в Севре в двух пьесах, и каждый раз Синица, наш режиссер-постановщик, устраивала перед премьерой «прогон». Театр… Как же давно это было…

Мы надели альбы, карманов в них нет, «роллей» спрятать некуда, в них вообще ничего не спрячешь. Очень жаль. Я бы сделала несколько интересных снимков: белоснежные одеяния, белоснежные свечи и светящиеся лица девочек, тех, которые искренне веруют. Как только мы выйдем из часовни, непременно сбегаю за фотоаппаратом. Мы вошли в часовню одна за другой и опустили пальцы в кропильницу, огромную раковину, полную святой воды. По случаю праздника старичок Люка чистил ее не один день, ворча себе под нос всякое, и теперь перламутр сияет. Люка вовсе не кюре, как я думала поначалу, он работник при монастыре, мастер на все руки: чинит, копает, снимает с деревьев гнезда шершней, ездит в город за покупками. Послушав, как он ругается в часовне, я подумала, что он все-таки и правда немножечко «безбожник», как называют его сестры, огорчаясь его сквернословием.

После того как мы, будущие причастницы, опустили пальцы в сияющую раковину, мы должны перекреститься, а потом уже двинуться гуськом к алтарю. Я иду примерно в середине цепочки и повторяю все движения идущей впереди меня девочки, подстраиваясь под торжественную мелодию органа, на котором играет сестра Кристина. Впереди меня – Бландина. Я иду за ней следом и все повторяю. Все, что она делает. Крещусь тоже, посмотрев на нее.

Я не увидела руку матери-настоятельницы, я ее почувствовала: ледяная ладонь ударила по моей щеке. Щека загорелась. И еще я услышала звук пощечины. И замерла, потрясенная. Все девочки остановились и повернули ко мне головы. Мать-настоятельница взялась двумя пальцами за мою альбу и вывела меня из ряда изумленных причастниц, которые представить себе не могли, чем я так провинилась. А я потеряла дар речи. Меня пальцем никто никогда не трогал, и я была так поражена, что безмолвно повиновалась настоятельнице. А она тянула меня, толкала, вывела из часовни и потащила дальше. Когда мы оказались во внутреннем дворе одни, вдали от любопытных глаз, она сказала, вперив в меня суровый взгляд:

– Перекрестись ты завтра так же в церкви, дочь моя, не пройдет и часу, как к нам нагрянут немцы. Ты католичка с детства, а любое христианское дитя, даже самое нечестивое, вроде, к слову сказать, юной Аньес, никогда не ошибется, какой рукой и в какую сторону кладут крест. Ты крестилась левой рукой, понимаешь? Завтра часовня будет полна народа. И я знаю из верного источника, что некоторые ревностные прихожане столь же ревностно сотрудничают с немцами. Вечером, когда ляжешь в кровать, приказываю тебе: крестись, пока рука сама не запомнит. Ты не имеешь права завтра ошибиться! Ты хорошо поняла, что я сказала? А теперь возвращайся в часовню и будь внимательна! Встань опять позади Бландины и делай все так, как делает она. Повторяй ее слова, смотри, как она. Постарайся показать свое рвение, и да будет с тобой милость Божия. Завтра мы у всех на виду. Опасаюсь я и нашего кюре. Будь осмотрительна на исповеди, не упоминай о своем прошлом, расскажи о каком-нибудь дурном помысле, вспомни шутку или проказу, уверена, вы с Аньес и шутили, и проказничали, соври, что кому-то соврала, и старайся быть католичкой больше, чем мы все вместе взятые.

Так вот и случилось, что ясным осенним днем я присоединилась к католической церкви, хотя мне совсем этого не хотелось и я чувствовала, что предаю свою семью и всех евреев на свете. Я шла позади Бландины, читала молитвы и в конце концов была вынуждена проглотить гостию, в ужасе от мысли, что стала каннибалом. Я выпила из чаши кровь Христа, и сердце у меня зашлось от такого варварства. Выйдя из часовни, я долго не могла успокоиться и унять внутреннюю дрожь, заколотившую меня под взглядом кюре, который протягивал мне гостию. Я отошла подальше от толпы счастливых семейств, чтобы хоть как-то прийти в себя и сладить со слезами.

Но было в этот день и кое-что хорошее: во-первых, потрясающей вкусноты обед с огромным куском слоеного торта с кремом, а во-вторых, два очень удачных снимка. Один – Бландина в мистическом экстазе, второй – Аньес, которая прячет под альбу кусочек торта, пока ее никто не видит. А по просьбе монахинь я фотографировала причастниц. Монахини сказали, что отправят пленку с дядюшкой Люка, когда он поедет в город, там ее проявят и фотографии напечатают. Я огорчилась до смерти: это я должна проявлять свои пленки и печатать фотографии! Сколько времени я уже не переступала порога лаборатории!.. Но еще не все потеряно, попробую отпроситься в город вместе с Люка! Скажу сестрам, что поеду вместе с ним к фотографу. А там сумею убедить его, что я ему помогу или сама проявлю пленки. Я сделала несколько снимков девочек в альбах и несколько портретов монахинь. Даже настоятельница меня попросила ее сфотографировать, «несмотря на вчерашнюю пощечину». Она сказала, что хочет повесить портрет в кабинете, «в монастырях принято, чтобы висел портрет матери-настоятельницы». Не очень-то мне понравилось упоминание о пощечине, но я стиснула зубы и улыбнулась. Нечего ей знать, как болезненно я пережила унижение. И лично у меня впечатление, что досточтимая мать-настоятельница не чужда греха гордыни, – это я о том, что в кабинете должен висеть ее портрет. Но мне это на руку и… Господи, благослови! Мать-настоятельница позировала, положив под рясой нога на ногу, высоко подняв голову и глядя проникновенным взглядом. Я едва удержалась от смеха и нажала на спуск.

Возможность снова держать аппарат и фотографировать утешила меня и рассеяла тоскливое чувство, которое томило меня во время причастия и не оставляло потом добрую часть дня. Большинство девочек были с родителями, сестрами, братьями, а кое-кто даже с дедушками и бабушками. Никого не было только у Аньес да у Алисы, маленькой девочки, которую я до сих пор даже не замечала. Только мы втроем были совсем одни, затерянные среди счастливых семейств и чужой родни. Одиночество нас невольно сблизило. Не сговариваясь, мы провели весь день вместе. У маленькой Алисы ближе к вечеру то и дело поблескивали на глазах слезы, и мы с Аньес чего только не придумывали, чтобы ее развеселить или хотя бы заставить улыбнуться. Мне очень хотелось обнять ее, но я не решилась. Не хотела лишний раз напоминать о сиротстве. У нас не было взрослых, которые бы нас обнимали. Три изгоя, не похожие на остальных.

Несколько раз я пробовала сфотографировать маленькую Алису. И вот что странно – со мной такого еще не бывало: я вдруг отчетливо понимала, что сфотографировать ее невозможно. Прямо чувствовала: на пленке она не получится. Алиса пребывала где-то далеко-далеко, а здесь почти не присутствовала. И я бы не удивилась пустой пленке вместо снимка, если бы все-таки нажала на спуск.

Вечером в дневнике я записала всего несколько слов: «Сегодня я ела и пила, я стала другой, но я ничего не просила и не хочу ничего забывать». Теперь я пишу очень коротко, и мои записи выглядят полной бессмыслицей, если кто-то заглянет ко мне в тетрадь. Но я-то сама знаю, о чем говорят эти несколько слов. Они помогли мне, облегчили тяжесть, которая легла на сердце.

Раннее-раннее утро, девочки спят после праздника, а я вскочила после ночи кошмаров. Пока чистила зубы, решила, что нельзя все пускать на самотек, и, не откладывая, побежала и постучалась в дверь матери-настоятельницы.

– Матушка, окажите мне милость!

Я думала об этом полночи, когда старалась не заснуть, чтобы меня не закрутил злой вихрь моих снов. Я не могу передать свою пленку в чужие руки. На пленке фотография Элен, которая снова на передовой, фотография Аньес, которая крадет пирожное. Это нехорошо, Аньес влетит от сестер, если снимок попадет им в руки. А он попадет, ведь они все с таким нетерпением ждут, так мечтают об этом… развлечении.

А кроме того – и это главное! – я просто умираю от желания самой взяться за проявку и печать. Я боюсь потерять навык, я хочу, хочу снова оказаться в лаборатории и работать!

И вот я говорю с настоятельницей и напираю в первую очередь на то, что отлично умею печатать, потому что училась на лучших курсах в Париже (одной ложью больше – невелика беда!). И я буду спокойна, только если сама проделаю всю работу. Последний довод: нужно особое искусство, чтобы портрет, тем более большого формата, получился как следует. Я поняла, что настоятельнице очень важен этот самый портрет и что грех гордыни прочно в ней угнездился.

И мать-настоятельница, наказав мне держать язык за зубами во время пути («Остерегайся волков!» – сказала она многозначительно), все-таки отпустила меня в город с дядюшкой Люка, чтобы я договорилась с фотографом. Сама она сомневалась, что хозяин фотоателье, «инвалид войны, бедняжка», позволит мне хозяйничать у себя в лаборатории. А там – кто знает? Она ведь не была уверена и в том, что паренек – настоящий профессионал, она никогда не имела с ним дела. А было бы обидно, если бы он испортил запечатленные мной священные минуты, тем более что, по моим словам, я прошла хорошую школу. Я молча кивала.

Завершая речь, настоятельница прибавила со значением:

– И договоримся, дитя мое, что ты нагонишь пропущенные уроки. Ты ведь согласна? Аньес не откажет себе в удовольствии поделиться с тобой записями в тетрадях и вместо того, чтобы болтать уж не знаю о каких там мирских пустяках, поможет тебе вечером сделать уроки. Это приказ, только с этим условием я могу тебя благословить.

Я бы с радостью ее расцеловала, но здесь такое не положено. Я покорно склонила голову и отправилась искать дядюшку Люка, который собирался ехать за покупками в город. Обычно он ездил по понедельникам, уезжал рано утром и возвращался к вечеру, иногда заметно повеселевший. Неужели впереди целый день свободы? После стольких месяцев взаперти – просто не верится! В Севре мы тоже не имели права выходить за ограду. Но здесь, в свободной зоне, все по-другому, хотя и тут нужно быть постоянно настороже и, если спросят, представляться монастырской пансионеркой.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?