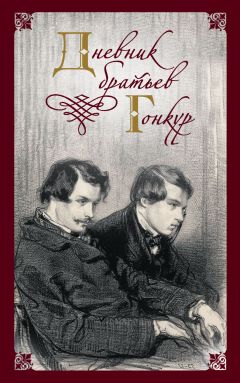

Текст книги "Дневник братьев Гонкур"

Автор книги: Жюль Гонкур

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Мы пробираемся сквозь беснующуюся толпу, заполнившую коридоры театра, и идем ужинать в «Золотой дом» с графом д'Осмуа, Буйе и Флобером. Мы вполне сохраняем внешнее спокойствие, несмотря на нервную судорогу, которая вызывает у нас тошноту при каждом проглоченном куске. Флобер не может удержаться и говорит нам, что находит нас великолепными. Мы возвращаемся домой в пять часов утра разбитые и утомленные, как никогда в жизни.

6 декабря. Главный клакер утверждает, что со времен «Эрнани» в театре не бывало подобного волнения.

Обед у принцессы Матильды. Она вчера приехала из театра с разорванными перчатками и с разгоревшимися от хлопания руками.

Моя дура любовница вчера была в театре и говорит мне сегодня, что не смеет показаться на улицу, что ей кажется, будто у нее на лице написано, что с нами случилось.

27 декабря, Гавр. Нам стало легче после того, как мы выбрались из этого ада. Съели чудного бекаса, подышали соленым воздухом: немного животного счастья.

1866

6 января. Мы обедали у Флобера в Круассе. Он в самом деле работает четырнадцать часов в сутки. Это уже не труд, это подвижничество.

Принцесса написала ему про нас, по поводу нашей «Анриетты Марешаль»: «Они сказали правду, а это преступление!»

8 января. Я так разбит нравственно! Слишком уж много шуму из-за нас. Хочется, чтобы вокруг стало тихо.

Чудовищное химерическое животное. Искусство рисовать страх, подступающий к человеку днем в виде смутных призраков; изображать и воплощать панику и иллюзии в существах, одаренных членами и суставами, явных, осязаемых, почти жизнеспособных – вот гений Японии. Япония создала и оживила зоологию галлюцинации. Из мозга ее искусства, как из пещеры кошмара, прорывается и бьет ключом целый мир зверей и демонов, высеченный из вздутого уродства: звери в судорогах и конвульсиях; наросты сучьев, в которых застыла жизнь; звери – помесь ящерицы с млекопитающими; жаба, срощенная со львом; сфинкс, приросший к церберу; личинки, жидкие и липкие, буравящие себе путь, как дождевые черви; звери с гребнем из колючей гривы, жующие шар с двумя круглыми глазами на конце палки; драконы и химеры апокалипсиса далекого Востока.

Мы, европейцы, французы, мы не так изобретательны. Наше искусство признает только дракона: это всё то же чудовище из «Рассказа Терамена» [Жана Расина], которое на картинах господина Энгра высовывает свой красный суконный язык.

В Японии же чудовище – повсюду. Это украшение и чуть ли не домашняя утварь. И жардиньерка, и курильница. Гончар, медник, рисовальщик, вышивальщик поселяют его в жизни каждого японца. Оно то и дело корчится и выставляет свои когти на платье. Для этого мира женщин с накрашенными веками чудовище – изображение самое обыденное, привычное, любимое, то же, что для нас – художественная статуэтка на камине. И кто знает, не тут ли кроется идеал этого артистического народа?

15 января. Обед у Маньи. Тэн заявляет, что все талантливые люди – продукт своей среды, а мы утверждаем обратное, то есть что они – исключение. Где вы найдете, спрашиваем мы, «корень экзотизма Шатобриана? Это ананас, выросший в казармах!» Готье нас поддерживает: он считает, что мозг художника и нынче тот же, каким был во времена фараонов. Быть может, у буржуа, которых он называет «текучим ничтожеством», мозг и изменился, но это, по его мнению, совершенно не важно.

– Находиться зимой в любимом уголке, между привычных стен, среди предметов, привыкших к небрежному прикосновению ваших пальцев, в кресле удобном для вашей особы, под смягченным светом лампы, вблизи тихого тепла камина, топившегося целый день, – и разговаривать там в часы, когда ум бежит от работы, спасается от забот дня; разговаривать с людьми симпатичными, с мужчинами и женщинами, улыбающимися вашим словам. Открывать душу, давать себе волю; слушать и отвечать; отдавать свое внимание другим или требовать его себе; исповедывать других или высказываться самому; затрагивать все, что доступно слову, смеяться над сегодняшним днем. Перебирать прошедшее, как бы ворочая уголья на очаге истории; пошалить парадоксом, поиграть рассудком, дать порезвиться мозгу; наблюдать, как в спорах сходятся и расходятся характеры и темпераменты; видеть на чужом лице отражение вашего слова; замечать головку одной из дам, приподнимающуюся над вышиванием; чувствовать, как пульс бьется сильнее, возбужденный небольшой лихорадкой и в легком оживлении от опьяняющего чувства удовольствия. Убегать от самого себя, отдаваться, изливаться всем, что есть в вас остроумного, убежденного, нежного или негодующего. Ощущать то электрическое общение, которое заставляет ваши мысли переходить в мысли слушающих вас; наслаждаться симпатиями, которые как бы обнимают ваши слова и ласкают ваши мысли, как горячее рукопожатие; расцветать душой в общей откровенности, когда всякий открывается весь до дна; испытывать опьяняющее наслаждение от слияния и смешения душ.

Разговор – вот одно из настоящих благ жизни, которое своим чистым и отрадно волнующим очарованием останавливает время, часы ночи! И может ли природа дать человеку радость, равную той, какую он сам дает себе в обществе!

* * *

Редкий эпитет – вот истинная подпись, марка писателя.

* * *

Все наблюдатели жизни грустны и должны оставаться таковыми. Они не деятели, а свидетели жизни. Они ничем не пользуются из того, что обманывает, что опьяняет. Нормальное их состояние – меланхолическая ясность души.

* * *

Тэн прислал мне свою книгу. Он в три месяца собрал всю Италию: картины, ландшафты, общество – общество, в которое так трудно проникнуть! – словом, прошедшее, настоящее и будущее.

* * *

Быстрый способ сделать карьеру – это ехать на запятках успеха. Таким образом, вас, пожалуй, забрызгает грязью, вы рискуете налететь на удары хлыста, но вы доедете до передней – как лакеи.

10 марта. Сообщества, собрания, товарищества менее способны, чем отдельный человек. Все великое в мысли и труде совершается индивидуальным усилием, равно как и всякий подвиг воли. Путешественнику удается то, что не удается экспедиции, и только одинокие исследователи завладели неизвестным на земле.

6 августа, Трувиль. Странную ведем мы тут трудовую жизнь, какой никогда не видывал Трувиль. Встаем в десять часов. Час плотно завтракаем за общим столом. Час курим на террасе казино. Целый день работа, до пяти или шести часов. От шести до семи – плотный обед. Сигара на террасе, прогулка у моря – и опять за работу до полночи, до двух часов.

Мы хотим закончить «Манетт Соломон». Работы еще много.

21 августа. Закончили «Манетт Соломон».

23 августа. Я здесь встречаю студента-юриста, тип нашей либеральной, серьезной и немного старообразной молодежи, с острой жаждой будущего и внутренним убеждением, что всем овладеет. Он подтверждает мою мысль, что нынешняя молодежь делится на два совершенно различных мира, которые никак не могут ни сблизиться, ни слиться: чистые шалопаи с беспримерной пустотой в головах – и лагерь трудяг, бешено упорных в работе, более, чем когда бы то ни было, поколение, отрезанное от мира, ожесточенное одиночеством, озлобленное и почти угрожающее.

30 августа. Отчего у нас обоих постоянное ощущение, как будто нам не хватает внутреннего тепла, физического подъема? Не для умственного труда и не для книги, а для общества, для столкновения с людьми, женщинами, событиями… Да, нам нужно время от времени влить в себя немного молодой крови или бутылку старого вина, чтобы быть в уровень с парижской жизнью. Мы в самом деле слишком похожи на людей, которые попали на бал в Оперу, не будучи навеселе.

Это размышления после обеда, когда мы выпили по бутылке «Сен-Жюльена» – излишек, нам уже не дозволенный нашим здоровьем.

24 сентября. Обед у Маньи. Нефцер рассказал сегодня анекдот, который ему передал кто-то, обедавший после битвы при Сáдове с прусским королем. После обеда король, полупьяный и со слезами на глазах, рассказал: «Как это Бог выбрал такую свинью, как я, чтобы сосвинствовать такую великую славу для Пруссии!»[62]62

Битва у чешской деревни Садова (3 июня 1866 года) стала самым крупным сражением австро-прусской войны и закончилась победой Пруссии.

[Закрыть]

* * *

Дидро так и не смог выйти за пределы Лангра[63]63

Небольшой городок Лангр в Шампани – родина Дени Дидро.

[Закрыть]. Он показывает вам внутреннее убранство домов, пейзажи; заставляет вас вдохнуть порыв великого ветра. Это самый честный великий человек, какого я читал. Его честность проникает в вас, пропитывает, умиляет, как будто вы попали под ласковый летний дождь.

1 октября. Прогулка после завтрака в парке, где принцесса Матильда, говоря о всякой всячине, вдруг вспылила во время рассказа о детях: «Ах, оставьте!.. К детям надо спускаться, надо глупеть с ними. Они ослабляют ваши умственные способности. К тому же на воспитание у меня взгляды философские. Может быть, это зависит от того, как была воспитана я сама. Да, меня мать не баловала!.. Добрая старушка, баронесса Рединг, бывало, возмущалась словами моей матери: „Я бы всех детей отдала за один пальчик Фифи“. Фифи – это мой отец…

Мне бывало уютно только в обществе двух старых теток. Одной было восемьдесят лет, она была миниатюрная, совсем маленькая, болела около тридцати лет, всё лежала на диване, все собиралась купить себе новый, когда поедет в Париж. Мне было смешно ее слушать: вся сморщенная, шея черная, жилы на шее – как веревки, отчаянная вольтерьянка, я никогда не видывала такой атеистки… Другая была еще старее, с круглым чепцом на голове, как у кормилицы, корсета не носила и ругалась, как дьявол…»

Все эти воспоминания, живописные и отточенные, принцесса кидает, идя впереди нас, оборачиваясь, жестикулируя и сзывая беспрестанными окликами свору своих маленьких собачек.

15 октября. Сегодня вечером мы почти одни в гостиной у принцессы. У нее немного утомлены глаза, ей не хочется работать, она отдается прошлому, возвращается к нему, снова видит его. Она говорит о своей свадьбе, о России, об императоре Николае [I]. «Никогда я вам этого не прощу!» – вот какими словами встретил ее царь, когда она приехала, обвенчавшись с Демидовым[64]64

Анатолий Николаевич Демидов (1812–1870) очень плохо обращался с молодой женой, что и вызвало недовольство Николая.

[Закрыть]. А дело в том, что мечтою царя было женить сына на родственнице Наполеона. То есть женщина, которая говорит сейчас с нами, упустила две императорских короны[65]65

Принцесса Матильда была еще невестой своего кузена, будущего Наполеона III, но помолвка была расторгнута.

[Закрыть]. Понятно, что иногда в минуты грусти она видит перед собой призраки венцов, некогда почти коснувшихся ее головы.

«Николай I, – продолжает она, – прекрасный отец и семьянин. Он каждый день бывал у великих князей и княгинь, сидел с ними за столом, присутствовал во время наказания детей, интересовался, чем их кормили в отсутствие родителей, бывал на родах у великих княгинь. Да, он был отечески добр ко всем своим в семье. У него были друзья, и его суровость в большой степени зависела от мошенничества, от вороватости тех, кто его окружал. Он говорил сыну: "Мы с тобой единственные честные люди в России". Он знал, что все места продаются, и потому неудивительно, что он несколько театрально притворялся беспощадным».

Принцесса описывает нам, как он распоряжался по городу, разъезжая в маленькой коляске, будучи на голову выше всех своих подданных. «И красив, как камея, – прибавляет она, – напоминает римского императора».

«Однажды великая княгиня сказала мне, что он сердится, оттого что прочел у Кюстина, будто толстеет. Она ошиблась. Он приехал ко мне в тот же день и начал: "Вы меня не спрашиваете, отчего я сердит?" И рассказал, что только что был на смотру. Дело было зимою, холод дьявольский, а он видел, как полковник после смотра заставил людей снять шинели и нести их на спине – ради экономии!

Его увлекала мысль об освобождении Сибири, он повторял, что это освобождение будет любопытным историческим фактом, совершенным во имя принцессы наполеоновской крови! Ко мне он был отечески добр. Что касается господина Демидова, то он даже имени его не хотел произносить, никогда и не произносил. Внезапно являясь к нам обедать, один, без свиты, Николай даже и не глядел на него. И наконец настал день, когда государь сказал мне: "Что же вы сегодня со мной не откровенны?" А так как я не хотела ничего говорить, он прибавил: "Когда я вам буду нужен, обратитесь прямо ко мне через графа Орлова"».

Все это принцесса роняет слово за словом, задумчиво, с перерывами, когда воцаряется молчание и думаешь, что излияния вот-вот оборвутся. Рука ее рассеянно перебирает безделушки на столе, а взгляд блуждает по стенам в коврах. Она не замечает времени, хотя привыкла ложиться рано, и вдруг удивляется, что уже четверть первого.

О история, история! Я думал о портрете, нарисованном Герценом[66]66

Одна из характеристик, данная Николаю I Герценом, звучит так: «…подозрительный, холодный, упрямый, безжалостный, лишенный величия души, – такая же посредственность, как и те, что его окружали…»

[Закрыть]. И возможно, оба портрета похожи!

4 ноября, Бар-сюр-Сен. Вот я у своих, в семействе, где, несмотря на 44 года брата и мои 36 лет, нас называют «дети». Дом, где брат проводит каникулы с 1833 года и куда я его сопровождаю с восемнадцатилетнего возраста.

Мы у кузины. Она немного старше моего брата и воспитывалась вместе с ним. Когда Эдмон учился в пансионе Губо на улице Бланш, она содержалась в пансионе Сован на улице Клиши, а кормилица, бывшая кормилица Эдмона, приходила за обоими по воскресеньям. Эдмон каждый раз оказывался наказан, и кормилица, пока он отсиживал свое взаперти, водила кузину на прогулку по окрестностям Монмартра. Когда же они возвращались и отец мой сердился, что они опоздали к завтраку, кормилица всегда говорила: «Да вот барышня очень долго одевается», а кузина моя была так мила, что не оправдывалась.

Муж ее – крупный землевладелец; он уже несколько лет со всей возможной любезностью и добродушной веселостью водит нас по своим лесам, полям и фермам.

Дочь моей кузины – очень изящная парижанка, туалеты которой известны в столице; сынок, которого я, впрочем, от души люблю, представляет собою полнейший тип современности: мальчик, которому всё трын-трава, который всюду отделывается шуточками в духе Пале-Рояля. Вот кто не знает благоговения, черт возьми! Он бьет своею шляпой портреты старых родственников и портит холсты наших предков. Весь репертуар театра Буфф, все модные шансонетки, все напевы и припевы низкого сорта постоянно у него на устах.

Сегодня вечером он принялся за древние времена и богохульствовал по поводу своего образования. «Греция! Ой-ой-ой, сумасшедший дом! Александр Македонский? Любитель сенсаций! Христофор Колумб? Да он просто пришел первым, а то и я бы сделал то же… Ганнибал! вот кто хорош! Ганнибал уксусом прорезал Альпы, как же, уксусом, aceto, помню![67]67

Дорогу в Альпах войску Ганнибала действительно преградил обвалившийся огромный камень. Нагрев его с помощью огромного костра, воины облили его уксусом и, когда известняк стал крошиться, ледорубами пробили в камне зигзагообразный проход.

[Закрыть]

Вот скептицизм и ирония, с которыми нынче выпускают из гимназии… Бог знает, может быть, придет время, когда это станет истиной и своего рода философией.

2 декабря. Мы провели целый месяц на ветру, на морозе, с дождем, месили грязь, чувствовали, как жизнь приливает к лицу и стучит в висках; то ходили по берегу реки, с трудом переставляя ноги, вслед за раскачивающимися плечами рыболова с сетью, то запускали руки в горячие внутренности только что убитой лани. Целый месяц мы старались вернуть себе животное, здоровое, деревенское настроение.

3 декабря. Мы уезжаем из Бар-сюр-Сен. Расставание с домом, где мы были ленивы и счастливы, требует усилия вроде того, которое мы применяем, чтобы встать с удобного кресла; да и притом всегда несколько страшишься неизвестного, скрытого в будущем, к которому идешь.

1867

22 февраля. Вот уже неделя, как мы лежим, мы хвораем, мы корчимся от боли и – странное дело! – началось всё в одну и ту же ночь: у одного печенью, у другого желудком. Вечно страдать! Никогда не быть совершенно без страданья! Ни одного часа полного и уверенного пользования здоровьем, как бывает у других. Вечно бояться страданий для себя или для брата! Вечно отстаивать свою энергию, отрываться с помощью воображения от недомогания тела и тоски недуга!..

25 февраля. Нам, выздоравливающим, здоровье Флобера, грубое, сангвиническое, окрепшее еще больше от шестимесячного пребывания на воздухе в деревне, кажется слишком изобильным, в нем есть что-то, слегка раздражающее нервы, даже талант его становится грубее и плотнее в нашем представлении.

Прекрасное в литературе – это то, что уносит мечту за пределы изображаемого. Например, в изображении агонии: беспричинный жест, что-то неясное, лишенное логики, почти ничто – и в то же время неожиданный признак человечности.

Отчего японская дверь чарует и веселит мне глаз, а все греческие архитектурные линии мне скучны? Те люди, которые утверждают, что чувствуют красоту того и другого искусства, я убежден, ничего, решительно ничего не чувствуют.

Нас окружает недоброжелательство времени и людей. Мы ощущаем, что живем среди враждебности. Все как будто сговорились не дать нам завладеть при жизни нашей маленькой долей славы. Это ничуть не отнимает у нас веры в будущее, но нам горько сознавать, что, пока мы живы, нам ничего или почти ничего не будет дано за все то, что мы внесли нового, человечного, художественного. Тогда как вокруг нас постоянно происходит возня мелких талантиков, и эти талантики пользуются неизменной прижизненной славой.

16 марта. Первое представление пьесы «Взгляды госпожи Обре». Я в первый раз вижу представление Дюма-сына после «Дамы с камелиями».

Странная публика, которую я вижу только здесь! Не пьесу играют, а служат обедню в присутствии богомольцев. Тут клака как будто священнодействует, публика восторженно приподнята и в изнеможении экстаза лепечет по поводу каждого слова: «Божественно!» Автор говорит: «Любовь – это весна, это не весь год» – взрыв рукоплесканий. Он продолжает, усиливая то же самое: «Это не плод, это цвет» – вдвое хлопают. И так все время. Ничего не обсуждают, ничего не оценивают, всё приветствуется с энтузиазмом, заранее принесенным и готовым излиться.

У Дюма большой талант. Он знает тайну, знает, как обращаться к своей публике, к публике премьер; он ее поэт, он подносит мужчинам и женщинам этого мира идеал общих мест их души на доступном им языке.

2 апреля. Мы уезжаем в Рим.

3 апреля. Чувствуешь себя почти счастливым, оставляя серенький Париж и подъезжая к Марселю; видишь наконец небо, голубое, легкое, смеющееся, весеннюю зелень, деревни, выстроенные как бы из золотого ила.

Когда глядишь на эти края, они кажутся слишком счастливыми и веселыми, чтобы произвести впечатление на талант измученный и нервный, современный талант. Здесь может развиться только такой болтун и шутник, как Мери[68]68

Жозеф Мери (1797–1866) – популярный поэт-сатирик, родившийся в Марселе.

[Закрыть], или такой ясный и холодный талант, как Тьер. Не появиться здесь какому-нибудь Гюго или Мишле.

6 апреля, Чивитавеккья. Десять часов утра. Наконец извилистые улицы, кривые переулки, грязные рынки, кишащие жизнью; люди в цветастых нарядах, выделяющихся яркими пятнами; осыпающиеся на глазах постройки. Все артистично, броско – город без полиции, кругом потоки живописной грязи. Ощущаю странное: глаза мои радуются, я сознаю, что покончил с этой «американской» Францией, с этим совсем иначе распланированным Парижем.

Иду куда попало, натыкаюсь на порыжевшую решетку, похожую на окошечко средневекового приюта для прокаженных. Вдруг из одной клетки этой решетки высовывается на конце палки ветхая сумочка, и умоляющий голос бросает мне: «Монсю, Монсю!» Это тюрьма, а окно это как бы приемный покой для сообщения с улицей, откуда заключенный пользуется помощью милосердия и согревается болтовней, шумом городка и солнцем. Не знаю почему, но мне нравятся такие детски-простодушные меры наказания.

Эти города римских владений кажутся мне последними, где бедняк еще чувствует себя дома. Здесь мелкий буржуа еще относится к бедному, к нищему, к оборванцу с какой-то жалостью, с природным милосердием, почти с фамильярностью, удивляющими нас, явившихся оттуда, где по филантропии читаются официальные курсы. Здесь хозяин кафе так мягко выталкивает нищего за дверь, будто ласкает его.

Шесть часов. Мы в Риме. Какой-то субъект, которого посадили на поезд в Чивитавеккье, выходит в кандалах из арестантского вагона. Это настоящий бандит из оперы.

Он толст, цветущ, беззаботен и, по-видимому, польщен сочувственным вниманием публики в то время, как идет между двумя карабинерами, краснеющими вместо него от стыда.

9 апреля. Южанки воздействуют только на нашу чувственность. Дальше этого впечатление, ими производимое, не идет. Южанка обращается только к мужской похоти.

Вечером, перебравши в памяти все типы блестящей или дикой красоты, которые дала нам улица, Пинчио, Корсо, я нахожу, что только англичанка или немка заставляет любить, возбуждает нежность сердца.

12 апреля. Как счастлив этот народ, как он счастлив своим веселым небом, своим дешевым счастьем, покупая мясо первого сорта по двенадцати байокко, а вино, можно сказать, даром, не зная ни воинской повинности, ни почти никаких податей, не унижаясь бедностью, не ожесточаясь нищетой, живя помощью стольких благотворительных обществ, а также милостыней бедняка, всегда готового поделиться с тем, кто еще беднее!

20 апреля. Мы так боялись этого путешествия, мы предприняли его из одной добросовестности, из преданности литературе, а между тем оно дает нам чувство освобождения, легкости, чуть ни радости, чего мы вовсе не ожидали.

Здесь чувствуется, что кроме археологии нет другой работы с древностью, нет такого воскресителя этой древности, каким Мишле был для истории Франции. Что за прекрасная работа для парижанина, истощенного молодого борца, раненного современным обществом, – зарыться здесь и написать ряд монографий: Пантеон, Колизей… Или лучше, если у него хватит сил, воссоздать древнее общество и при помощи музеев и целого мира мелких вещей, близких античному человеку, показать эту древность такой, какой ее еще не показывали: банным скребком, выставленным в витрине, дать нам почувствовать бронзовую кожу старого Рима.

Сегодня вечером незабываемое зрелище в Госпитале пилигримов. На скамейках – ряды полудиких крестьян: газовый рожок освещает их темные головы, белеют только воротники открытых рубашек; стаскивают с них чулки и моют им ноги в лохани – братья церкви св. Троицы: пилигримы в красных рясах и белых фартуках, с салфеткой под мышкой, как гарсоны в ресторане. Эти братья – кардиналы, принцы, молодые вельможи; их лаковые штиблеты виднеются из-под ряс, а кареты ждут их на площади. И когда эти грязные ноги оказываются вымыты и вытерты, братья губами касаются и целуют их в двух местах.

Чувствуешь некоторое волнение перед таким безжалостным призывом к равенству. В сущности, ведь католическая религия – великий источник гуманности, и меня раздражает, когда я вижу, что умные и мыслящие люди преклоняются перед бесчувственной религией древности. Все нежное, все чувствительное, все прекрасно трогательное в современности идет от Христа.

* * *

Музей Ватикана. У мужских статуй узкие бедра, которые в наше время встречаются только у гимнастов и акробатов.

Одна из характерных черт красоты греческих статуй – черта, на которую я нигде не встречал указаний, – это глаза! Нижнее веко несколько отступает назад, так что если смотреть на глаз в профиль, он рисуется наклонной линией, тогда как в римских бюстах – это особенно заметно в посредственной скульптуре – верхнее веко на одной линии с нижним.

Другая черта в греческой красоте, черта, вполне оцененная поэтами, это форма и нежность щеки. Костяной остов лица, вероятно, был чрезвычайно сужен, сжат, изящен. Это не римская голова с ее выпуклыми скулами, которая полное свое развитие получила в головах варваров.

Ватикан, № 66, предположительно – голова Суллы. Голова того же типа, как у актера Прово. Это старик с изрытым морщинами лбом; глаз без зрачка, в углублении, кожа собрана в углах глаз гусиными лапками, а кожа на щеках – вялая и обвисшая с годами; рот скошен вбок и полуоткрыт – от недостающих зубов: полуулыбка эта дышит иронией и умной горечью; и нет ничего удивительнее лепки дряблого подбородка и двух чудных сухожилий, вилкой расходящихся на шее.

Но артистичнее всего в этой голове с тщательно вылепленными плоскостями – удары резца, сохранившие грубость наброска и запечатлевшие на этом живом лице глубокие борозды, проведенные жизнью и возрастом. Есть части – например, ниспадающие линии щек, – которые сквозь «каменность» исполнения, сквозь крупнозернистость мрамора, обнаруживают как бы непринужденность гениального рисунка. Странное и редкое сочетание красоты греческой скульптуры и реализма римской.

Статуя вдвое больше человеческого роста, золоченой бронзы, с позолотой, изъеденной ржавчиной веков, как старинная монета; статуя, которая кажется телом исполина в золотой и черненой броне, – это недавно найденный Геракл. Обломок великолепия под радостной лаской дневного света, он возвышается в своей нише, словно сияющее богатством и роскошью солнце античного храма.

Цезарь Август. Волосы прядями ниспадают на лоб. Эта голова, крепко сбитая голова древнего римлянина, осенена мыслью. Созерцательная материальность.

Суровая и глубокая красота глаз, которые скорее чувствуешь, чем видишь в их темных нишах. Внизу лица, вокруг рта – как бы утихшее страдание и высокая озабоченность. Кираса, вся покрытая историей и аллегорией, опоясывает императора барельефами, напоминающими своей лепкой каску центуриона из Помпеи, а своим слинявшим цветом – старые, бледно-розовых тонов, изделия из слоновой кости. Величавые и спокойные складки плаща, перекинутого на правой руке, которая держит скипетр мира – в настоящее время одну только рукоятку, как палку от метлы. Явление величия и силы человечества, меланхолическое божество Повелевания.

Вот где я признаю и утверждаю то, что, впрочем, я всегда признавал в спорах с Сен-Виктором: подавляющее преимущество греческой скульптуры. Про живопись – не знаю, может, это и было великое искусство. Но живопись – не рисунок, живопись – это прежде всего краска, и ее я вижу только в странах холодного или жаркого тумана, в краях, где испарения воды особым образом преломляют свет, как в Голландии или в Венеции. Я не представляю себе живописи ни в ясном эфире Греции, ни в голубом свете Умбрии.

Египетский музей. Изящество изысканных фигурок и нежная неразвитость форм. Кажется, будто фигуры выступают из пелены базальта, облегающей их целиком, без единой складки.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?