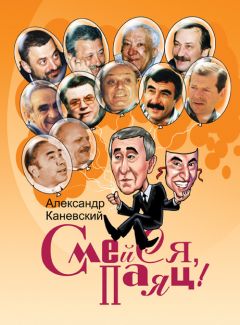

Текст книги "Смейся, паяц!"

Автор книги: Александр Каневский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

– Знаешь, я мог бы голодать ещё, но дни стали очень длинными и унылыми: исчезли завтраки, обеды, ужины – мне стало скучно жить.

И я вернулся к застольям.

СТАРАЯ ГВАРДИЯ САТИРЫ И ЮМОРА

Владимир Соломонович Поляков – молодым это имя сегодня не известно, а в шестидесятые-семидесятые годы он был одним из самых популярных писателей-юмористов: на его произведениях вырос и победно стартовал Аркадий Райкин, его сценки и монологи читали на всех эстрадах Советского Союза, во многих театрах шли его пьесы и, наконец, фильм «Карнавальная ночь, по сценарию Полякова и Ласкина, стал непревзойдённым шлягером тех лет и открыл стране талант Людмилы Гурченко.

Неугомонный и творчески одержимый, Поляков в конце шестидесятых сотворил невозможное: организовал Театр миниатюр, стал его художественным руководителем и с огромным успехом гастролировал по стране. Во время гастролей в Киеве, он пригласил меня и Роберта к себе в гостиницу, чтобы посмотреть на «племя молодое, незнакомое».

Мы мило пообщались и оставили ему две сценки, которые, как нам казалось, могли войти в репертуар его театра. Через два дня он снова пригласил нас для разговора. В просторном номере сидело ещё несколько артистов театра.

– Ну, что ж, мальчики, мы все прочитали ваши миниатюры и считаем, что они интересны, – произнёс мэтр. – Я их включаю в послезавтрашний спектакль.

Мы с Робертом очень обрадовались.

– Спасибо, – поблагодарил я и поинтересовался. – А что значит, послезавтрашний спектакль?

– Этот, сегодняшний, спектакль мы закрываем в мае и готовим новый, – объяснил Поляков. – Выпускаем его в сентябре, работаем год, потом приступаем к следующему, в который и войдут ваши миниатюры.

– Это значит, только через полтора года? – огорчённо уточнил Роберт.

– Приблизительно, так, – подтвердил Поляков.

Я забрал лежащие на столике две наших сценки и встал.

– Ещё раз спасибо, Владимир Соломонович, за добрые слова, но мы не хотим столько ждать. Я надеюсь, мы найдём коллектив, который поставит их не послезавтра, а сегодня.

Поляков явно не ожидал такой реакции. Его лицо покрылось красными пятнами, он раздражённо и резко произнёс:

– Ну, знаете… В вашем возрасте, в вашем положении я был бы счастлив, если б столичный театр включил мои работы в свой репертуар!

Как сообщил потом Роберт, моё лицо покрылось такими же пятнами.

– Значит, мы, в своём возрасте, находимся в лучшем положении, чем вы были в нашем!

И мы ушли. Естественно, Поляков был возмущён до глубины души. Мне потом рассказывали, что если при нём упоминалась моя фамилия, он тут же сопровождал её не лестными эпитетами «дерзкий», «наглый», «самонадеянный мальчишка»… Я понимал, что в его лице приобрёл пожизненного недоброжелателя.

Именно в эти годы началось моё активное содружество с московскими газетами и журналами: «Литературка», «Советская культура», «Труд», «Неделя», «Крокодил», «Юность», «Собеседник»… Я много и регулярно публиковался, эти публикации сделали фамилию популярной, не эстрада, не театры, а именно, рассказы в газетах и журналах с миллионными тиражами: их читали, обсуждали, пересказывали друг другу по телефону. Существовал повышенный интерес к сатире и юмору, страницы, на которых их публиковали, просматривали в первую очередь. «Клуб «12 стульев» находился на последней полосе «Литературной газеты» и я, на каком-то их юбилее, пошутил, что им никогда не простят того, что они приучили Советский народ читать по-еврейски, справа налево.

В те же годы в подмосковном Доме творчества состоялся первый всесоюзный семинар драматургов эстрады (эти семинары потом стали регулярными).

Мы получили приглашения, Роберт поехал первым, а я, из-за каких-то семейных обстоятельств, – на два дня позже.

Когда я с чемоданом вошёл в комнату Роберта, он спросил:

– Знаешь, кто подошёл ко мне, как только я приехал?.. Поляков. Угадай, какие были его первые слова?

– Представляю!

– Нет. Такого ты представить не можешь. Он спросил: «А где Сашенька?»

– Врёшь!

– Клянусь!

Выйдя в коридор, мы сразу столкнулись с Поляковым. Он радостно улыбнулся и обнял меня:

– Вы – молодчина! Читаю ваши рассказы и радуюсь. Хочу с вами дружить.

Я был искренне растроган, тоже обнял его и виновато произнёс:

– Спасибо, Владимир Соломонович! Простите меня за…

– Стоп, стоп, стоп! – прервал он меня. – Забудем прошлое, начинаем новую жизнь.

Согласитесь, что так поступить мог только большой человек, мудрый и душевный. Таким он и был. Почти после каждой моей публикации в Киев приходила телеграмма от Полякова: «Чудесный рассказ, поздравляю, горжусь нашей дружбой», или: «Ура, здорово, так держать». Он принадлежал к тому вымирающему племени известных писателей, которые считали своим долгом помочь и поддержать начинающих.

Во время войны Соломоныч работал во фронтовых газетах и журналах, часто встречался с Брежневым, и между ними даже возникли своего рода дружеские отношения. Когда его театр ещё не встал на ноги, не было помещения для репетиций, артисты не получали зарплаты (репетировали у него в квартире, он кормил актёров и сам давал им какие-то деньги), друзья посоветовали ему обратиться к Брежневу, который уже скушал Хрущёва и стал Генеральным Секретарём ЦК. Поляков позвонил в Приёмную, представился и попросил свидания с Ильичём № 2. Ему пообещали доложить, но прошло много времени, никто не отзывался и Соломоныч забыл о своей просьбе. Спустя несколько месяцев раздался звонок, в трубке прозвучал мужской голос:

– Здравствуй, Володя, это – Леонид Ильич.

Поляков, которого часто разыгрывали, и который неоднократно разыгрывал других, недовольно произнёс «Ладно, ладно, в другой раз! Я сейчас занят!» и положил трубку.

Телефон снова зазвонил и уже другой голос, раздражённо потребовал: «Не кладите трубку! С вами говорит Генеральный Секретарь ЦК Компартии СССР!» И через секунду снова раздалось:

– Володя, здравствуй, это – Леонид Ильич. Ты хотел меня видеть – приходи.

Ошеломлённый Соломоныч уже понял, что это не розыгрыш и выдавил из себя:

– Когда?

– Сегодня в пять часов, у меня есть время.

От растерянности Поляков, неожиданно для самого себя, вдруг брякнул:

– В пять не могу, у меня репетиция.

– Жаааль, – протянул Брежнев. – Ладно, в другой раз – хлопцы тебе позвонят.

Положив трубку, Владимир Соломонович готов был биться головой об стенку. Он рвал на себе остатки волос и поносил себя последними словами: «Старый дурак! Столько ждать этой встречи и отказаться! «У меня репетиция! «– тоже мне Станиславский!»…

Через неделю встреча с Брежневым всё же состоялась. Сентиментальный Генсек специально принёс из дома пожелтевшую фотографию, где они оба были запечатлены в гимнастёрках, вспоминал фронтовую жизнь, прослезился. Потом стал жаловаться на своих соратников в ЦК партии и правительстве, мол, ни на кого нельзя положиться, за всеми нужен глаз да глаз. Потом налил себе и гостью коньяка, выпили за фронтовых друзей, Брежнев снова прослезился, обнял Соломоныча, проводил его до дверей кабинета и вдруг вспомнил:

– Погоди! Ты же ко мне за чем-то пришёл? Говори.

Поляков выложил ему свою просьбу, Брежнев вызвал референта, дал команду «Помочь!», и судьба театра была решена.

Последние пятнадцать лет жизни у Полякова было такое хобби: разведясь с первой женой, он стал периодически жениться на молоденьких, в основном, на актрисах своего театра.

Ритуал был неизменен: каждой новой жене он покупал дорогую шубу, строил новую квартиру, после чего жёны бросали его, и он снова женился, снова покупал и снова строил. Юрий Тимошенко рассказал мне, как однажды, когда они оба уже выпили изрядную долю алкоголя, он решился спросить у Полякова:

– Володя, ты же понимаешь, что двадцать-тридцать лет разницы в возрасте – это приговор: они не могут не изменять тебе!

На что Соломоныч ответил:

– Я знаю. Но лучше есть торт в коллективе, чем грызть сухарь в одиночку.

Своим Театром миниатюр Поляков руководил десять лет, потом, устав от постоянных нападок и давления «вышестоящих инстанций», вынужден был уйти. Под его руководством театр, конечно, был событием на эстраде: привлекая к режиссуре лучших мастеров, он высоко поднял уровень спектаклей; оттуда вышли известные артисты: Зиновий Высоковский («пан Зюзя»), Рудольф Рудин («пан Гималайский»), певица Эльвира Урузбаева, исполнительница популярной тогда песни «Наманганские яблочки» (одна из жён Полякова) и многие другие.

Последние годы своей жизни Поляков жил на улице Яблочкова, в новой кооперативной квартире, которую построил в связи с новой женитьбой.

Его жена Ольга, красивая, сексуальная, узывная, – представляю, как ему было трудно держать её в узде. Если в гости приходили мужчины, она вела себя довольно бесцеремонно, особенно, когда выпивала, и позволяла себе такие «пассажи», которые были ему, конечно, не приятны. Поэтому я старался бывать у них пореже, чтобы не ставить его в щекотливые ситуации. Мы ходили вместе на концерты, на просмотры новых спектаклей, вместе пришли на юбилей Виктора Ардова.

Поляков был уже болен и слаб, но голова его оставалась ясной, он писал смешно, сочно, образно. Почти каждый год у него выходила новая книга рассказов или воспоминаний. Он дарил мне их с трогательными надписями, но последнюю книгу я не успел получить – он умер, рано умер, не дожив до семидесяти.

Вместе с Поляковым и Ласкиным, руководителем первого всесоюзного семинара драматургов Эстрады был Александр Абрамович Хазин. Его имя стало широко известно после того, как он, вместе с Анной Ахматовой, Дмитрием Шостаковичем, Михаилом Зощенко, попал в разгромное постановление ЦК, инициированное тогдашним идеологом партии Андреем Ждановым. Он фигурировал там как «некто Хазин», написавший пародийную поэму «Возвращение Евгения Онегина в Петербург», «порочащую наше Советское общество». До сих пор помню строчки, которые там цитировались:

«В трамвай садится мой Евгений,

О, бедный, бедный человек!

Не знал таких передвижений

Его непросвещённый век.

Судьба Евгения хранила —

Ему лишь ногу отдавило

И только раз, толкнув в живот,

Ему сказали «Идиот!».

Онегин вышел на площадку,

Хотел дуэлью кончить спор,

Полез в карман, но кто-то спёр

Уже давно его перчатки —

За неименьем таковых,

Смолчал Онегин и притих».

Хазин был очень талантливым писателем, которого всю жизнь старалась перемолоть бетономешалка советской идеологической обработки. В одном из стихотворений он писал о себе:

«…Бросать курить мне не было резона,

Ведь я, друзья, в такое время рос,

Когда одна строка из фельетона

Была страшнее сотен папирос».

По его словам, он «утром был бит, а вечером поднят на щит», причём, на щит вечером поднимали именно за то, за что били утром. Седоволосый, с красивым, добрым лицом, он никогда никого не ругал, не поносил, если иронизировал, то только в свой адрес.

Помню, на одном из его занятий, мы все, наперебой, рассказывали ему о запретах цензуры, о тупости и перестраховке редакторов, о невозможности донести свежую мысль, и с надеждой спрашивали: «Когда? Когда станет легче?».

Хазин улыбнулся, указал на свои седые волосы и произнёс:

– Сколько я живу, столько слышу этот вопрос: «Когда будет легче?»… Друзья мои, исходя из опыта моей жизни, могу твёрдо заявить: «Лучше не будет! Будет хуже! Поэтому не тешьте себя надеждой, а учитесь работать в этих невыносимых условиях».

На заключительном банкете я произнёс тост за постановление партии и правительства, благодаря которому впервые познакомился с творчеством Александра Абрамовича.

После окончания семинара, в министерстве культуры состоялось подведение его итогов.

По чьему-то недосмотру, доклад о работе семинара делал Хазин. Этот доклад был написан, как сатирический монолог, умный, острый, обличающий душителей юмора и сатиры.

Во время его выступления, в знак протеста, из зала вышли заместитель министра культуры Кухарский и два работника отдела пропаганды ЦК. После доклада разгорелись страсти.

Толпа верноподданных лизоблюдов, как свора собак, набросилась на Хазина, обвиняя его в «очернении действительности», в «искажённом отображении Советской Сатиры, которая идёт правильным путём под руководством нашей мудрой партии» и так далее, и так далее. Такие как Поляков, яростно защищали Хазина и благодарили его за честность. Вернувшийся в зал замминистра угрожающе заявил, что «мы ещё разберёмся и сделаем выводы». По существующему ритуалу, докладчику полагалось заключительное слово.

Александр Абрамович вышел на трибуну со своей неизменной улыбкой и произнёс:

– Моё заключительное слово будет очень коротким. Я задам только один вопрос: «Миссионер, которого съели, выполнил свою миссию или нет?»

И ушёл под гром аплодисментов.

А теперь – несколько слов о Борисе Савельевиче Ласкине.

Большой, высокий, внешне очень серьёзный, он рассказывал безумно смешные истории, даже не улыбаясь, только в глазах прыгали бесенята. Кроме пьес, киносценариев и многочисленных юмористических рассказов, Ласкин был ещё и автором двух очень популярных в то время песен, ставших советской классикой: первая – «Три танкиста», вторая – «Спят курганы тёмные».

И он, и Поляков, славились и как любители розыгрышей и всевозможных озорных проделок.

Например, они много лет играли в детскую игру «Замри!». Тот, кому адресовалась эта команда, обязан был застыть, где бы он не находился. Однажды, на приёме у крупного чиновника Госкомитета кинематографии, когда Поляков, жестикулируя, рассказывал о каком-то новом проекте, Борис Савельевич шепнул ему «Замри!» и Соломоныч застыл в идиотской позе с поднятыми руками. Удивлённый чиновник испуганно спросил: «Что с ним?»

– Осложнение после гриппа, – объяснил Ласкин и, сжалившись, шёпотом разрешил Полякову. – Отомри!

Конечно, тот не оставил друга безнаказанным и, когда в разговор вступил Борис Савельевич, мстительно прошептал: «Замри!» и тот застыл в такой же дурацкой позе. А совершенно обалдевшему чиновнику Поляков объяснил:

– Он от меня заразился.

Однажды, когда мы поминали Владимира Соломоновича, Ласкин рассказал мне ещё одну его уморительную проделку.

Они встречали Новый Год, вместе с Райкиным, Мироновой и Менакером, Мировым и Новицким и ещё с несколькими своими коллегами. Договорились, что все будут в карнавальных костюмах… Кто-то пришёл, переодетый в пирата, кто-то в рыцарских доспехах, кто-то в шкуре обезьяны…

Не было только Полякова. До Нового Года оставалось уже всего пятнадцать минут, десять, пять… По телевизору объявили о выступлении вождя. И тут раздался звонок, все бросились открывать дверь. В парадном стоял Поляков, раздетый, в одних плавках, худой, посиневший от холода, а к плавкам был привязан за лапки такой же худой и синий цыплёнок, голова его болталась где-то внизу, между Поляковских колен. Соломоныч влетел в переднюю, стал подпрыгивать и махать руками, как крыльями, приговаривая:

– Я – цыплёнок! Я – цыплёнок!.

Вождя, конечно, никто уже не слушал, потому что все свалились на пол от хохота.

Когда я наблюдал за Поляковым, Ласкиным, Хазиным, когда я слушал их весёлые истории, игры, розыгрыши, я восхищался и удивлялся, как им удалось до конца жизни оставаться озорными, хулиганистыми мальчишками! А потом понял: именно это и спасло их, помогло сберечь чувство юмора, порядочность и доброту – среди тупости, ханжества и жестокости. И тогда я вывел для себя формулу: «Талант – это сохранённое детство».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГЛАВЫ О ЛИКЕ

После того, как я написал Лике о своей предстоящей женитьбе, писем от неё не было дней десять (До этого – письма приходили ежедневно). Потом пришло письмо, в котором не было ни упрёков, ни сожалений – она просила лишь об одном: чтобы я разрешил ей приехать в Киев и провести со мной несколько дней до моей свадьбы.

Майя знала о существовании Лики. Я рассказал ей об этой просьбе. Она посмотрела на меня своими не по возрасту мудрыми глазами и спросила:

– Понимаю, что ты хочешь с ней встретиться?

– Да, – ответил я. – Было бы жестоко ей отказать. Тем более, я чувствую себя перед ней очень виноватым.

Только сейчас я осознаю, каким мучительным испытанием для моей будущей жены было это моё желание и как тяжело было ей тогда ответить мне так, как она ответила, спокойно и даже с улыбкой:

– Значит, пригласи её – я на это время исчезну из твоей жизни.

А тогда я, холодный эгоист, об этом даже не подумал – я был очень доволен, что не придётся скрываться и прятаться, сообщил Лике, что жду, и вскоре уже встречал её на вокзале. Она приехала с двумя чемоданами, один из которых был с моими вещами, которые я оставил в Алма-Ате, рассчитывая вернуться. Марик отдал мне ключи от квартиры его тёти, которая в это время была в доме отдыха, и я поселил туда свою гостью.

Лика провела в Киеве неделю. Я водил её в парки, на пляжи, на Днепровские склоны, в рестораны… Но её ничего не радовало – исчезла лихая мальчишеская улыбка, она была печальна и часто плакала. Перед отъездом сказала:

– Для того, чтобы жить дальше, я должна получать от тебя письма. Дай слово, что ты будешь мне отвечать, хотя бы раз в месяц, даже по полстранички!

Я пообещал, но, слова не сдержал. На этот раз, не из-за своей безответственности, наоборот: я не хотел калечить жизнь этому чистому и бесхитростному существу.

Я верил, что она меня, действительно любит, меня мучило чувство вины, которое поддерживали во мне мои алма-атинские друзья. Они писали, что она ни с кем не встречается, постоянно звонит и разговаривает только обо мне, а в мае пригласила их всех отпраздновать мой день рождения, сама всё приготовила и накрыла стол, поставив во главе его мою фотографию. Я понимал, что мне надо постараться помочь ей забыть меня. Потому, хотя письма от неё продолжали ежедневно приходить на главпочтамт, я отвечал всё с большими временными промежутками: раз в два месяца, в три, в четыре, и через год вообще перестал откликаться.

Однажды, когда я был у родителей, раздался звонок – звонила Ликина мама. Она сказала примерно следующее.

– Вы испортили жизнь моей дочери, заставили её страдать!.. Вы догадываетесь, что я вас ненавижу?.. Но я вынуждена просить вас: позвоните Лике, поговорите с ней, а если сумеете, повидайтесь – она очень тоскует, меня пугает её состояние, она может тяжело заболеть!..

Я немедленно заказал разговор с Алма-Атой. Когда назавтра в трубке раздался Ликин голос, я его не узнал – он был изменившийся и очень слабый.

– Что с тобой? – испуганно спросил я.

– Я хочу тебя видеть.

– Лика, но так нельзя! Мы же договорились.

– Ты перестал писать. Я не могу. Мне надо тебя увидеть.

Я вспомнил разговор с её матерью, её опасения.

– Хорошо. В конце месяца я буду в Сочи – прилетай.

Когда я увидел её в аэропорту – испугался: она напоминала Лесковских чахоточных барышень: какая-то нереальная, прозрачная, эфемерная.

– Ты больна?

– Нет. Просто ты не писал. Я хотела умереть.

Она произнесла это тихо, спокойно, как нечто давно решённое.

Я понял, что это серьёзно, что приручив, отвечаю, и с тех пор периодически писал ей или звонил… Я умолял её встречаться с ребятами, ходить на вечеринки, ездить на пикники – взял с неё слово, что она это будет делать.

Как-то, когда я позвонил, она, не поздоровавшись, произнесла:

– Ты имеешь право больше не звонить и не писать.

– Почему это вдруг? – удивился я.

– Я тебе изменила. Он кубинец, его зовут Фидель, он очень похож на тебя – я сама подошла к нему на улице. Он решил, что я – гулящая, и сразу пригласил к себе. Я пошла и осталась. Но он меня выгнал, потому что я всё время называла его Шуриком.

С большим трудом мне удалось её убедить, что я прощаю её и не сержусь.

Всё это продолжалось ещё лет десять.

Однажды, когда я опять был в Сочи, пришло извещение с междугородней станции, меня вызывала Алма-Ата. Конечно, это была Лика.

– Тут в длительной командировке один московский инженер. Он влюбился в меня, просит уехать с ним и выйти за него замуж. Я подумала: если буду жить в Москве, мы же сможем с тобой иногда видеться, правда?

– Да, да, да! – закричал я в трубку.

– Он о тебе знает. Я поставила условие, что должна попрощаться с тобой – он согласен. Можно, я к тебе прилечу?

Мне надо было сразу после Сочи быть в Москве: там шли репетиции моего спектакля «Билет в Токио», посвящённого предстоящей Олимпиаде, и режиссёр Илья Рахлин требовал моего присутствия.

– Очень хорошо! – узнав об этом, обрадовалась она. – Я скажу, чтоб он не ждал моего возвращения в Алма-Ату – я из Сочи вместе с тобой поеду прямо в Москву.

Она прилетела, мы провели вместе медовую неделю прощания, потом, в отдельном купе, доехали до Москвы. На вокзале меня ждала машина. Я посадил в неё Лику и повёз её к будущему мужу.

– Мне страшно, постой в подъезде, пока я не поднимусь, – попросила она, закрыла глаза, чмокнула меня в плечо и с разбегу, как с обрыва в реку, бросилась в лифт.

В подъезде стояла тишина. Лифт беззвучно поднимал её на седьмой этаж. И в этой тишине я вдруг физически ощутил, что она от меня уходит, уходит, уходит… Что я отпустил, оттолкнул, своими руками передал другому что-то уникальное, сказочное, неповторимое… Ещё несколько секунд тишины – это она звонила. Потом дверь открылась, раздались голоса: «Лика!.. Лика приехала!», дверь хлопнула и снова наступила тишина. А я остался один в этом чужом подъезде, поникший, растерянный и обворованный – обворованный самим собой.

Как часто потом, в похожих ситуациях, когда приходилось расставаться с любящими или искренне увлечёнными женщинами, резать по живому, принося боль и страдание, я думал: «Ну, почему? Почему я не родился в те времена, когда можно было иметь свой гарем?.. Не надо такого большого, как у царя Соломона: я бы не потянул на две тысячи наложниц, ни физически, ни материально!.. Мне бы маленький, кооперативный, на десять персон, не больше!.. Чтобы все они всегда были рядом, любили меня, дружили между собой, и чтобы никогда не было этих мучительных расставаний!»..

Лика ещё в течение нескольких месяцев присылала мне письма на главпочтамт, я не отвечал, и письма стали приходить всё реже и реже. Последнее было самое краткое: «Где ты?.. Откликнись?». Я не ответил, и письма прекратились.

Пролетел год, и вдруг – снова письмо: «У меня родился сын. Я хотела назвать его Шуриком, но муж не разрешил. Мы развелись, разменяли квартиру, я живу с сыном – у нас комната в коммуналке. Если будешь в Москве, позвони – очень хочу тебя видеть!». Ниже номер телефона и адрес. Но я не позвонил и не приехал – было бы слишком жестоко начинать всё сначала!

История Ликиной любви могла бы стать основой для целой повести или даже романа, но в мою жизнь она вошла, как глава. И чтобы завершить эту главу, я расскажу её окончание.

Прошло ещё сколько-то лет. Когда я в очередной раз приехал в Москву, Лёня рассказал мне, что три дня назад ему в театр звонила какая-то моя знакомая, интересовалась, когда я буду в Москве и как можно меня повидать. Лёня деликатно не стал расспрашивать кто это, но чтобы не повредить моей личной жизни, дал ей свой номер телефона. Конечно, это была Лика. Она позвонила и настояла на встрече – отказать было невозможно, я приехал к ней.

И вдруг увидел другую Лику. Есть женщины, про которых говорят: молодая девушка… молодая девушка… молодая девушка… старушка на пенсии… Это про неё: ей уже было далеко за сорок, появились морщинки, изменилось выражение лица, погасли глаза… Вместо шаловливого мальчишки – усталая, пожилая женщина. Но она этого не замечала: щебетала, накрывая стол, вспоминала нашу жизнь в Алма-Ате, радовалась, шутила, как тот, прежний Гаврош, но она, увы, уже им не была и никакого желания во мне не вызывала. Я с ужасом думал о том, что должен остаться ночевать: как вести себя, чтобы она не почувствовала моего состояния, не ощутила перемены отношения к ней?.. Это была мучительная для меня ночь.

Утром, уходя, я пообещал, что мы ещё увидимся, но уже твёрдо знал, что это наша последняя встреча. Нельзя возвращаться в прошлое, нельзя – это приводит к тяжёлым разочарованиям.

А ведь всё время тянет и тянет!..

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?