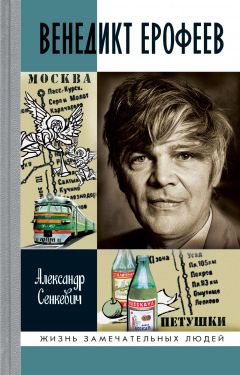

Читать книгу "Венедикт Ерофеев"

Автор книги: Александр Сенкевич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Чтобы привести в порядок сумятицу в собственной голове и художественно осознать, до какой ужасающей степени ожесточения дошел человек, писатели XX века использовали приемы жанрового и стилевого синкретизма, известные еще по писаниям Нового Завета.

Среди них Венедикт Ерофеев не был исключением. Юрий Левин, автор наиболее известного комментария к поэме «Москва – Петушки», выявляя ее основные подтексты, обнаруживает в ней два полюса:

«1) Библия (особенно, кроме Нового Завета, Песнь песней и Псалтирь);

2) пропагандистская радио– и газетная публицистика с ее навязшими в зубах агитационными клише, к чему можно присоединить не менее надоевшие хрестоматийные – изучаемые в школе – образцы литературы социалистического реализма плюс расхожие и также взятые на вооружение советской пропагандой цитаты из русской классики. <…>

Между этими полюсами такие источники, как:

3) русская поэзия, главным образом по тем временам эзотерическая, от Тютчева до Пастернака и Мандельштама;

4) литература сентиментализма, прежде всего “Сентиментальное путешествие” Л. Стерна и “Путешествие из Петербурга в Москву” А. Радищева;

5) русская проза XIX в. – Н. Гоголь, И. Тургенев и особенно Ф. Достоевский»[401]401

Левин Ю. Семиотика Венички Ерофеева // Сборник статей к 70-летию профессора Ю. М. Лотмана / Отв. ред. А. Мальтс. Тарту, 1992. С. 487–488.

[Закрыть].

Юрий Левин, обозначив источники эрудиции писателя, в другой своей работе – «Семиотика Венички Ерофеева», помимо имен, входящих в школьную программу по литературе и истории, а также передач советского радио, обратил внимание на его «достаточно бессистемное “внепрограммное” чтение, круг которого, однако же, имеет свой центр – Св. Писание, и особенно Евангелие»[402]402

Левин Ю. Семиотика Венички Ерофеева // Сборник статей к 70-летию профессора Ю. М. Лотмана / Отв. ред. А. Мальтс. Тарту, 1992. С. 487–488.

[Закрыть].

Общность стилевых особенностей современной литературы, роднящая прозу Венедикта Ерофеева с сочинениями его коллег за рубежом, приблизила его к мастерам западного постмодернизма. Гнетущая проза жизни, к тому же отягощенная идеологическим контролем и тоталитарным произволом, «побуждала писателей в последние десятилетия XX века искать замену привычной формуле: “Литература как воссоздание или пересоздание жизни”»[403]403

Беленький Г. И., Воронин Л. Б., Лыссый Ю. И. Литература: 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень): В 2 ч. М., 2010. Ч. 1. С. 348–349.

[Закрыть].

Известно, что русские писатели народ сметливый. Не лыком шиты и за словом в карман не полезут. У них премудрость одна, а хитростей много. Вот что, например, пишут о мастерах «другой литературы» авторы школьного учебника «Литература» для 11-го класса: «Многие писатели стали обращаться не столько к реалиям и событиям окружающего их мира, сколько, прежде всего, к чужим текстам, образам, сюжетным ситуациям, которые переосмысляются в их произведениях, приобретая новые оттенки, преображаясь в ином художественном контексте. Это характерно для произведений постмодернизма, заявившего о себе в русской литературе конца XX века. Самый термин “постмодернизм” (т. е. после модернизма) опирается на понятие “модернизм”, который предстает здесь как бы в завершающей стадии»[404]404

Беленький Г. И., Воронин Л. Б., Лыссый Ю. И. Литература: 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень): В 2 ч. М., 2010. Ч. 1. С. 349.

[Закрыть].

Совершать добрые дела, быть чистым в помыслах и намерениях, укрощать ненасытность желаний, научиться отличать хорошее от плохого. Что на это скажет среднестатистический гражданин? Тут и думать нечего. «Детский сад какой-то! Как страдал, так и буду страдать. Главное лопухом не быть!» – вот что он скажет и пойдет дальше по своим делам.

В какой-то момент своего существования Венедикт Ерофеев остановился на привычном для миллионов советских людей пути к обещанному счастью и свернул на боковую дорогу искать нирвану и сливаться с дао. Не по наущению практикующих полулегально в СССР гуру, а как он сам этот путь понял с помощью Мартина Хайдеггера, Григория Померанца, отчима Владимира Муравьева, и общаясь с московскими художниками, испытавшими на себе влияние дзен-буддизма и даосизма. Это два восточных учения, которые объединили в себе религию и философию и в поддержке которых нуждался Венедикт Ерофеев.

Жизнь, которую он для себя избрал, укрощала его желания, ограничивала в еде, а вот по чувству свободы, случалось, его внутренний микрокосм вполне гармонировал с внешним макрокосмом. Главное, что, вступив на этот путь практически в одиночестве, через какое-то время он направил на него, чтобы совсем не заскучать и по-черному не спиться, своих героев из поэмы «Москва – Петушки».

Увы, не мог он уже быть «с теми, кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден». Не та ли самая лихорадка раньше срока вогнала в гроб автора этих строк – Владимира Маяковского? И не только его одного.

Татьяна Горичева в своих сочинениях постоянно, так или иначе возвращается к теме одиночества. Этот интерес вызван не столько особенностями ее характера, сколько жизненной необходимостью укрепить слабеющие в противоборстве с порочной действительностью силы ума и души. В большинстве случаев в бытовом сознании одиночество воспринимается как эмоциональное состояние, негативное по самой своей сути. Оно, как правило, приводит к ограничению и даже отсутствию связей человека с миром людей и постепенно превращает его в мизантропа. Вместе с тем существует и другая трактовка одиночества. Согласно ей, одиночество – прямой путь к Откровению, к истине, открывающей Божью волю.

Татьяна Горичева пишет: «Одиночество – бесконечная тема. У Кьеркегора и Ясперса – одиночество – это нечто положительное, связывающее с Истиной и Богом»[405]405

Горичева Т. Христианство и современный мир. СПб., 1996. С. 60.

[Закрыть].

Но это у Кьеркегора и Ясперса, а Венедикт Ерофеев, как принято считать, большей частью имел дело с людьми низменных страстей. Об одном из них он написал в своем блокноте: «А в одиночестве он занят непотребством, вместо того чтоб откровенно беседовать с Богом»[406]406

Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 319.

[Закрыть]. Вполне возможно, впрочем, эту запись истолковать как самокритику.

На протяжении многих лет Венедикт Ерофеев менял свое отношение к одиночеству. Всякий раз он на некоторое время спасался им от всякого рода жизненных передряг, вместе с тем понимая, что не будь их, ему не о чем было бы писать, а жить стало бы подавно в тягость.

Я точно не скажу, от кого Венедикт Ерофеев узнал о существовании Мартина Хайдеггера и его трудах. Более того, кто помог ему разобраться в хитросплетениях мысли немецкого философа. По крайней мере, он уже знал о нем до встречи с Татьяной Горичевой. В недавнем со мной телефонном разговоре она подтвердила, что даже не предполагала, что Венедикт Ерофеев был знаком с творчеством ее учителя и кумира и что в пору своей молодости он написал по его трудам реферат. Находясь в Ленинграде у них в гостях и, не торопясь, попивая с ней и ее мужем Виктором Кривулиным коньячок, автор поэмы «Москва – Петушки» больше помалкивал, чем говорил.

Скорее всего, он впервые услышал о Мартине Хайдеггере на первом курсе филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Ведь Венедикт Ерофеев был студентом 4-й немецкой группы. Но познакомился с его книгами не тогда, а через несколько лет.

Вот что мы узнаем о Венедикте Ерофееве того времени из коллективного сочинения выпускников этой группы: «Самая яркая фигура нашего выпуска (хотя его пребывание на факультете было очень кратким) Веня Ерофеев, без которого уже нельзя представить русскую литературу второй половины XX века. Он был самым младшим в группе, а может быть, и на курсе: в начале первого курса ему еще не исполнилось и семнадцати. Высокий, худой, узкоплечий, с яркими голубыми глазами, непокорными темными волосами, спускавшимися на лоб. (По этим волосам, но уже седым, да по глазам нельзя было не узнать его, уже ставшего известным, на позднейших фотографиях.) Вернемся в 1955 год. Выглядел он очень юно, по-мальчишески. Видимо, чтобы казаться старше и солиднее, он непрерывно курил, старался говорить басом. (Впервые Венедикт Ерофеев закурил на выпускном вечере в Кировске. – А. С.) Но его юный вид был обманчив: выдающиеся способности и глубокая эрудиция выделяли его уже на первой сессии, которую он сдал с блеском. И после успешного начала “отличник” Веня вдруг перестал ходить на занятия. Видимо, ему было невыносимо скучно читать строго по программе, ходить на занудные семинары (особенно по общественным дисциплинам), не о чем было говорить с нами, членами группы. И он залег в общежитии, обложился книгами, читал очень много по своей программе, может быть, и писал, но нам об этом было неизвестно. Знать это могли лишь его друзья»[407]407

Музыкантова А. Г. и др. Кое-что о 4-й немецкой группе // Время, оставшееся с нами: [Вып. 3.]. Филологический факультет в 1955–1960 годах: Воспоминания выпускников / Отв. ред. М. Л. Ремнёва. М., 2006. С. 227.

[Закрыть]. На Венедикта Ерофеева труды Мартина Хайдеггера произвели сильное впечатление. Особенно те мысли немецкого философа, в которых утверждалось, что всё существующее и происходящее случайно, включая жизнь человека в хаотичном мире.

Инна Александровна Осиновская, выпускница философского факультета Российского гуманитарного университета, в книге «Ирония и Эрос», опираясь на эту малоприятную истину, сообщает, какой удручающий вывод из него сделали немец Мартин Хайдеггер и датчанин Сёрен Кьеркегор: «Осознавать хаотичность бытия – значит отчасти отрицать само бытие, видеть в нем небытие, не-сущее (по М. Хайдеггеру) или ничто (по Ж. П. Сартру или С. Кьеркегору). Следуя мифологическому или обыденному мышлению, можно сказать, что хаос, будучи антонимом космоса (упорядоченности мира), – это состояние до или после бытия, хаос вынесен “за скобки” бытия. В этом контексте понятны строки Некрасова: “Я не люблю иронии твоей. / Оставь ее отжившим и нежившим”»[408]408

Осиновская И. А. Ирония и Эрос: Поэтика образного поля. М., 2007 (Памятники исторической мысли). С. 55.

[Закрыть].

Напомню читателю последние строки первой строфы некрасовского стихотворения:

В водовороте той жизни, которую Венедикт Ерофеев выбрал для себя, рядом с ним от случая к случаю оказывалась Юлия Рунова, пытающаяся спасти его от алкогольной зависимости. Единственная женщина, которую он по-настоящему полюбил с их первой встречи в Орехово-Зуевском педагогическом институте. Удержать ее рядом с собой было ему не по силам. Нежность к этой женщине побуждала его быть только на мгновения таким, каким она хотела его видеть, – человеком среди людей. Этот нравственный императив поведения личности принадлежит американскому писателю Генри Миллеру[410]410

Миллер Г. В. Книги в моей жизни / Пер. с англ.; сост. и коммент. А. Зверева. М., 2001. С. 78.

[Закрыть].

Венедикт Ерофеев пытался быть человеком среди людей, но большей частью в мыслях, а не в действиях, что отчетливо проявлялось в его повседневной жизни и творчестве. Принимать участие в какой-то совместной деятельности по облагораживанию людей и общества казалось ему не то чтобы непосильным трудом, а абсолютно пустой затеей. Венедикт Ерофеев после вдумчивого прочтения Мартина Хайдеггера понял, насколько человек слаб и беспомощен. А думать, что ты хозяин своей судьбы, представлялось чем-то вроде временного помешательства. Это было бы тем же самым, что впасть в детство.

В записях Венедикта Ерофеева 1963 года в конспективной форме излагаются основные понятия философии этого немецкого мыслителя – те самые, с помощью которых производится анализ смысла человеческого существования. Мир совершенно новых идей оказал сильное воздействие на мышление 25-летнего писателя. С их помощью он понял, каким путем ему следует идти, чтобы очистить свое сознание от обезличивающих иллюзий повседневности.

Венедикт Ерофеев воспринял Мартина Хайдеггера как великого провокатора. Он раскрепостил его сознание и окончательно помог ему раскрыть глаза на самого себя. И что немаловажно – обрести ответственность за собственную жизнь. Благодаря идеям Мартина Хайдеггера и в полемике с ними граница между действительностью и вымыслом в поэме «Москва – Петушки» и в трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» стала настолько прозрачной, что практически перестала существовать.

Венедикт Ерофеев не скрывал своего восторга перед новой понятийной системой немецкого философа: «Философия Хайдеггера и созданная им необычная терминология была сильнейшим толчком для современной мысли: каждый философ, каждый поэт и писатель, который может что-нибудь сказать миру, сознательно или бессознательно полемизирует с Хайдеггером. Его философия – начало нового этапа в истории европейского мышления»[411]411

Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 171.

[Закрыть].

Мартин Хайдеггер научил его ценить собственную жизнь и помог противостоять основным постулатам советской идеологии. Венедикт Ерофеев нашел им замену в наставлениях, изложенных своим ученикам Первоучителем нравственности Сиддхартхой Гаутамой Буддой в роще Исипатама, что находится неподалеку от священного города Варанаси (Бенарес), и в проповеди Иисуса Христа, произнесенной на склоне горы. Эта важнейшая часть Нового Завета известна как Нагорная проповедь.

Перейду к изложению основных положений реферата Венедикта Ерофеева. В нем излагаются философские взгляды Мартина Хайдеггера, как их понял герой моей книги. Работы немецкого философа явились исходной точкой его интеллектуального пробуждения. И не только его одного. Именно в них мудрость Востока обрела на Западе среди творческих людей постоянную прописку. По прочтении работ Мартина Хайдеггера феномен жизни стал трактоваться иначе, чем в западной религиозно-философской традиции. С помощью его философских рассуждений Венедикт Ерофеев соприкоснулся с идеями Упанишад, буддизма и даосизма. О воздействии на немецкого философа этих идей писал известный петербургский индолог Евгений Алексеевич Торчинов в книге «Хайдеггер и восточная философия. Поиски взаимодополнительности культур» (СПб., 2001). Венедикт Ерофеев трактовал центральные идеи немецкого философа следующим образом: «Основным состоянием бытия является страх – страх перед возможностью небытия, страх, который освобождает человека от всех условностей действительности и таким образом позволяет ему достигнуть в некоторой степени свободы, основанной на ничто. (Страх – состояние, в котором человеческое существование благодаря собственному бытию оказывается перед самим бытием. Причина страха – само бытие в мире. Страх обособляет человеческое существование и раскрывает его таким образом как возможное бытие, свободное в понимании самого себя и в выборе самого себя.) Страх как состояние есть способ бытия-в-мире. Бытие-в-мире – это то, что боятся потерять. Взятое в его полноте явление страха характеризует поэтому существование (человека) как фактически существующее бытие-в-мире. По мнению Хайдеггера, человек в переживании “страха” испытывает “ничто”. Ничто обнаруживается лишь благодаря страху. В этом страхе заключен ужас перед всем тем, чем в действительности является ничто – перед превращением в ничто, перед отсутствием бытия, недействительностью всего сущего»[412]412

Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 172.

[Закрыть].

Приведу высказывание американского философа, натуралиста и писателя Генри Дэвида Торо[413]413

1817–1862.

[Закрыть]: «Для большинства людей слова “жизнь” и “отчаяние” значат одно и то же, только они об этом никому не рассказывают»[414]414

Цит. по: Воннегут К. Времетрясение / Пер. с англ. В. А. Обручева, М. В. Свердлова. М., 2000. С. 14.

[Закрыть].

Продолжу выписки из реферата Венедикта Ерофеева: «В отношении к окружающему миру существование выступает как озабоченность: как забота о другом и общая забота (в связи с другими, человеком). Немецкий философ выделяет в озабоченности три структурных момента существования: страх, заброшенность и забвение. Из озабоченности, забвения и общей заботы состоит повседневность существования. <…> Призыв заботы есть совесть. Она зовет человека и возвращает его от затерянности, потерянности в Man (персонифицированное общественное мнение) к свободе на основе ничто. Желание иметь совесть конституирует подлинную бытийную возможность существования. <…> Но к существованию принадлежит так и конец его самого – смерть. Бытие есть бытие, направленное к смерти, но не бытие во времени, а бытие как время. <…> Заброшенность смерти раскрывается в явлении страха – тем самым мы снова стоим у самого начала, то есть перед лицом ничто. Человек не имеет бытия-в-себе; в отличие от вещей, он не имеет сущности, в которой он мог бы выступить самостоятельным»[415]415

Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 172–175.

[Закрыть].

Нельзя упрекнуть Венедикта Ерофеева и в двоемыслии, которым отличается подавляющее большинство российской творческой интеллигенции. Не в общеупотребительном смысле этого слова, а в том, как понимал и изложил такой склад ума и стиль поведения Иосиф Бродский в эссе «Размышления об исчадии ада».

Иосифа Бродского, как свидетельствует Наталья Шмелькова, Ерофеев считал «лучшим из современных поэтов России… Полюбил и высоко оценил его поэзию сразу, как только прочел его первые, самые ранние стихи»[416]416

Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 85.

[Закрыть]. Автор поэмы «Москва – Петушки» не скрывал своего отношения к поэту. У него даже есть короткое эссе, ему посвященное, – «Об Иосифе Бродском». В нем он высказался спокойно, внятно, без панегирического пафоса, которого он не терпел: «Как бы то ни было, грамотному русскому человеку – это я знаю определенно – было б холоднее и пустыннее на свете, если б поэзия Иосифа Бродского по какой-то причине не существовала»[417]417

Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 85.

[Закрыть].

Вот взгляд на щекотливую тему двойственности и лицемерия в их новейшем существовании, высказанный Иосифом Бродским в эссе «Размышления об исчадии ада» (1973). Поэт попытался разобраться, что такое для России и мира Сталин и «сталинизм».

Представлю читателю несколько конструктивных по мысли извлечений из этого эссе Иосифа Бродского:

«Полагаю, что в мировой истории не было убийцы, смерть которого оплакивали бы столь многие и столь искренне»;

«Россия жила под Сталиным без малого 30 лет, почти в каждой комнате висел его портрет, он стал категорией сознанья, частью быта, мы привыкли к его усам, к профилю, который считался “орлиным”, к полувоенному френчу (ни мир, ни война), к патриархальной трубке, – как привыкают к портрету предка или к электрической лампочке. Византийская идея, что вся власть – от Бога, в нашем антирелигиозном государстве трансформировалась в идею взаимосвязи власти и природы, в чувство ее неизбежности, как четырех времен года. Люди взрослели, женились, разводились, рожали, старились, умирали, – и все время у них над головой висел портрет Сталина. Было от чего заплакать. Вставал вопрос, как жить без Сталина. Ответа на него никто не знал. От человека в Кремле ожидать его было бессмысленно. Полагаю, что человек в Кремле вообще его дать неспособен. Ибо в Кремле – такое уж это место – речь всегда идет о полноте власти, и – до тех пор, пока речь идет именно об этом, – Сталин для человека в Кремле если и не плоть, то, во всяком случае, более, чем призрак. <…> Меня интересует моральный эффект сталинизма, точнее – тот погром, который он произвел в умах моих соотечественников и вообще в сознании людей данного столетия. Ибо, с моей точки зрения, сталинизм – это прежде всего система мышления и только потом технология власти, методы правления. Ибо – боюсь – архаичных систем мышления не существует.

Он правил страной почти 30 лет и все это время убивал. Он убивал своих соратников (что было не так уж несправедливо, ибо они сами были убийцами), и он убивал тех, кто убил этих соратников. Он убивал и жертв, и их палачей. Потом он начал убивать целые категории людей – выражаясь его же языком: классы. Потом он занялся геноцидом. Количество людей, погибших в его лагерях, не поддается учету, как не поддается учету количество самих лагерей, в той же пропорции превосходящее количество лагерей Третьего рейха, в которой СССР превосходит Германию территориально. В конце пятидесятых я сам работал на Дальнем Востоке и стрелял в обезумевших шатунов-медведей, привыкших питаться трупами из лагерных могил и теперь вымиравших оттого, что не могли вернуться к нормальной пище. И все это время, пока он убивал, он строил. Лагеря, больницы, электростанции, металлургические гиганты, каналы, города и т. д., включая памятники самому себе. И постепенно все смешалось в этой огромной стране. И стало непонятно, кто творит Зло, а кто – Добро. Оставалось прийти к заключению, что все это одно. Жить было возможно, но жить стало бессмысленно. Вот тогда-то из нашей нравственной почвы, обильно унавоженной идеей амбивалентности всего и всех, и возникло Двоемыслие.

Говоря “Двоемыслие”, я имею в виду не знаменитый феномен “говорю-одно-думаю-другое-и-наоборот”. Я также не имею в виду оруэлловскую характеристику. Я имею в виду отказ от нравственной иерархии, совершенный не в пользу иной иерархии, но в пользу Ничто. Я имею в виду то состояние ума, которое характеризуется формулой “это-плохо-но-в-общем-то-это хорошо” (и – реже – наоборот). То есть я имею в виду потерю не только абсолютного, но и относительного нравственного критерия. То есть я имею в виду не взаимное уничтожение двух основных человеческих категорий – Зла и Добра – вследствие их борьбы, но и взаимное разложение вследствие сосуществования. Говоря точнее, я имею в виду их конвергенцию. Сказать, впрочем, что процесс этот происходил совершенно осознанно, означало бы зайти слишком далеко. Когда речь идет о человеческих существах, вообще лучше уклоняться, елико возможно, от всяких обобщений, и если я это себе позволяю, то потому, что судьбы в то время были предельно обобщены. Для большинства возникновение двойной ментальности происходило, конечно, не на абстрактном уровне, не на уровне осмысления, но на инстинктивном уровне, на уровне точечных ощущений, догадки, приходящей во сне. Для меньшинства же, конечно, все было ясно, ибо поэт, выполнявший социальный заказ воспеть вождя, продумывал свою задачу и выбирал слова, – следовательно, выбирал. Чиновник, от отношения которого к вещам зависела его шкура, выбирал тоже. И так далее. Для того чтобы совершить этот правильный выбор и творить это конвергентное Зло (или Добро), нужен был, конечно, волевой импульс, и тут на помощь человеку приходила официальная пропаганда с ее позитивным словарем и философией правоты большинства, а если он в нее не верил, – то просто страх. То, что происходило на уровне мысли, закреплялось на уровне инстинкта, и наоборот. Я думаю, я понимаю, как все это произошло. Когда за Добром стоит Бог, а за Злом – Дьявол, между этими понятиями существует хотя бы чисто терминологическая разница. В современном же мире за Добром и за Злом стоит примерно одно: материя. Материя, как мы знаем, собственных нравственных качеств не имеет. Иными словами, Добро столь же материально, сколь и Зло, и мы приучились рассматривать их как материальные величины. Строительство – это Добро, разрушение – это Зло. Иными словами, и Добро, и Зло суть состояния камня. Тенденция к воплощению идеала, к его материализации зашла слишком далеко, а именно к идеализации материала. Это история Пигмалиона и Галатеи, но, с моей точки зрения, есть нечто зловещее в одушевленном камне»[418]418

Бродский И. Размышления об исчадии ада // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 148–152.

[Закрыть].

Понятно, что подобный устрашающий мутант, рожденный безумием ленинско-сталинского мира, от которого не знаешь, чего ожидать, в подконтрольном здравомыслящим людям обществе появиться не может. Даже самое телесное воплощение двоемыслия – Иосиф Сталин, как оказалось, не знал, чего ожидать от себя и своего окружения. Соратников у него, в отличие от Владимира Ленина, не было. Существовали лишь исполнители его воли.

Оптимистичен у Иосифа Бродского взгляд на будущее сталинизма. Он иронически относится в своем эссе к людям, пытающимся гальванизировать труп вождя всех времен и народов: «Отставной агент госбезопасности или бывший военный, шофер в такси или функционер-пенсионер, конечно, скажут вам, что при Сталине “порядка было больше”. Но все они тоскуют не столько по “железному орднунгу” (от немецкого – порядок, дисциплина, система. – А. С.), сколько по своей ушедшей молодости или зрелости. В принципе же ни основная масса народа, ни партия имя вождя всуе не поминают. Слишком много насущных проблем, чтоб заниматься ретроспекцией. Им еще может воспользоваться как жупелом какая-нибудь правая группировка внутри партии, рвущаяся к кормушке, но, думаю, даже в случае удачного исхода жупел этот довольно быстро будет предан забвению. Будущего у сталинизма как у метода управления государством, по-моему, нет»[419]419

Бродский И. Размышления об исчадии ада // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 152.

[Закрыть].

Назвав Джорджа Оруэлла[420]420

1903–1950.

[Закрыть], Иосиф Бродский напомнил об интерпретации понятия двоемыслие в культовом антиутопическом романе британского писателя «1984». В этом произведении нравственные максимы обретают противоположный аморальный смысл.

Мне вспоминаются рассуждения критиков о терпимом и одновременно отстраненном отношении Венедикта Ерофеева к советской идеологии и ее представителям. Эта особенность его психики не случайна. Она отражает его здравый взгляд на рассматриваемый объект и сравнима с восприятием миража, который являет собой временную игру воздуха со светом. Ничто оно и есть ничто. Фантом, иллюзия, фата-моргана. Сама его природа неустойчива. Проходит какое-то время, и мираж рассеивается. Впрочем, это касается людей, не утерявших способность к логическому мышлению, сохранивших умение видеть за фактами целое – связи и закономерности.

Здесь, впрочем, необходимо сделать одно уточнение. В рассуждениях о двоемыслии Иосиф Бродский как поэт огромного творческого масштаба перемещает себя в космос, где истечение одного часа равно тысячелетиям на Земле. А 74 года (если вести отсчет времени с 1917 по 1991 год) при таких пропорциях шкал времен вообще ничто. Но от этого объективного факта, прямо скажем, не становится легче. Ведь число людей с двоемыслием в голове, закрепленным на уровне инстинкта, надо полагать, определяется десятками, если не сотнями тысяч. Не хочется верить, что их намного больше и счет уже пошел на миллионы.

В своем отношении к существованию зла в мире и формам борьбы с ним Венедикт Ерофеев напоминал хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского, понявшего, что стотысячная армия злодеев, созданная нечистой силой, представляет не людей из крови и плоти, а является всего лишь дьявольским наваждением. А если так, то без особого труда уничтожается мечом всего лишь одного благородного рыцаря.

Как свидетельствует история, такие чудеса, пусть и редко, все-таки случаются наперекор социальным законам и доводам рассудка.

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский в биографии «Венедикт Ерофеев: Посторонний» обращают внимание на стихотворение Федора Тютчева «Silentium»: «В блокноте для записей 1959 года Ерофеев дважды обозначил тютчевским словом “silentium” нежелание говорить о тех или иных обстоятельствах своей жизни. Из этого же “silentium”, вероятно, выросла и его “антиколлективистская этика”, причем Ерофеев избегал вливаться не только во всяческие советские сообщества (как многие его современники), но и в антисоветские»[421]421

Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018. С. 16.

[Закрыть].

Все это верно, но с одним утверждением я не соглашусь – с тем особым значением, которое авторы биографии Венедикта Ерофеева приписывают понятию «антиколлективистская этика». Они связывают его со словом «silentium», призывающим, по их мнению, держать рот на замке, и при этом ссылаются на «Несказанную речь на вечере Венедикта Ерофеева» поэта Ольги Седаковой. Ольга Александровна, как мне представляется, говорила совершенно о другом, более важном, чем социальная позиция и выработанная жизненными обстоятельствами осторожность Венедикта Ерофеева в общении с окружающими его людьми.

Обращу внимание на отрывок из этой речи, а именно на то место, где появляется словосочетание «антиколлективистская этика». Итак, цитирую Ольгу Седакову: «Я не собираюсь создавать моралистической апологии Венички и тем более включать “Петушки” в ряд учительной литературы. Я говорю только об их принципиальной противоположности морально освободительной, цинически низовой линии нашей неподцензурной словесности. Всем нам, рассеянным по бескрайним просторам родины, Веничка хочет сказать что-то другое. Он не говорит-таки этого: он скорее хмыкает, рычит, матерится, бормочет нечто противоположное – так своеобразная совестливость простонародья заставляет в знак ласки выбранить покрепче. У героя рот на замке для всего, что полезно и приятно было бы услышать, – разве только ерничая, чужим словом, передернутой цитатой он может намекнуть на это. Критик, которому положено не стыдиться “хороших слов” и “мыслей”, когда-нибудь вытянет из-под завалов простое, как мычание, требование, с которым автор поэмы обращается к соотечественникам: требование смирения (“чтоб не загордился человек”), требование принять свое страдание и что-нибудь понять (“чтоб он был задумчив и неуверен”), свободы и печали (“первая любовь” и “последняя жалость”), нелюбопытствования, несуетности, небойкости, небесстыдства… Наконец, требование сознаться, что все наши слова рядом со словами “вечно живущих ангелов и умирающих детей” – более или менее ерунда и все наши звезды меркнут перед звездой Вифлеема. А каким образом эта Веничкина звезда относится к звезде Паскаля и святого Франциска – это уже не мне разбирать. Я начала с того, что от первой фразы “Петушков” повеяло классической словесностью. Но это не точно. “Петушки” – не совсем литература, во всяком случае, в ее позднем понимании, fiction. Называть ли их “больше, чем литературой” или “меньше, чем литературой” не важно. Их традиция – книги собственной жизни, книги, которые проживаются, а потом записываются. Поэтому всякий разговор о содержании “Петушков” граничит с бестактностью, а то и переходит эту границу. И все-таки я скажу об одном моменте этого содержания, который в первом прочтении потряс меня больше, чем парадоксальный гуманизм “полюбите нас черненькими”, чем антиколлективистская этика (курсив мой. – А. С.), чем социальная критика неслыханной тогда раскованности. Меня поразило другое: катастрофическая разомкнутость сознания, состояние человека, увидевшего нечто такое – или узнавшего себя видимым чем-то таким, что после этого рушится все и, собственно, нечего остается делать. Вещи после этого различаются так: все никчемно, но это особенно никчемно. Никчемно и не то, потому что есть нечто другое, и только это другое имеет право быть. И не имеет возможности быть»[422]422

Ольга Седакова: Несказанная речь на вечере Венедикта Ерофеева // http://penrussia.org/new/2015/5735.

[Закрыть].

Последнее рассуждение Ольги Седаковой еще раз подтверждает приверженность Венедикта Ерофеева идеям апофатической (то есть негативной) теологии и созвучным им философским постулатам Мартина Хайдеггера, общим представлениям восточной мудрости, а также тому, что составляет основной посыл стихотворения Федора Тютчева «Silentium» – «Мысль изреченная есть ложь».

Страх советских людей, возникающий от несоответствия взглядов личных, невысказанных вслух, с официальными, общепринятыми, не был присущ Федору Тютчеву. Не боялся Федор Иванович своих высокопоставленных коллег, хорошо образованных и сохраняющих этические нормы в общении между собой. Как-никак он сам стоял на верхних ступеньках чиновничьей лестницы – камергер, действительный статский советник, а затем тайный советник – гражданский чин 3-го класса в Табели о рангах, который соответствовал чинам «генерал-лейтенант» в армии и «вице-адмирал» во флоте. И дело он имел с просвещенными людьми – царем Николаем I и Александром Христофоровичем Бенкендорфом, а не с какой-то набранной с бору по сосенке советской партийной номенклатурой. Никита Сергеевич Хрущев один только чего стоит с предложенной им орфографической реформой писать русские слова так, как они произносятся!