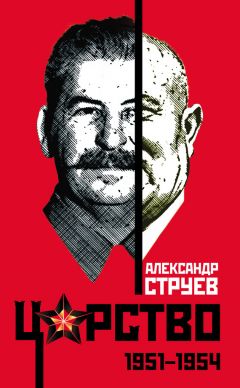

Текст книги "Царство. 1951 – 1954"

Автор книги: Александр Струев

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

7 марта, суббота

У учительницы катились по щекам слезы.

– Мы должны проводить товарища Сталина в последний путь! – заикаясь от горя, выговорила она. – Отдать свой долг! – Учительница захлебнулась в слезах.

Многие девочки, ученицы 10-го класса Барвихинской сельской школы тоже плакали.

– На прощание поедут только отличники, – сбивчиво продолжала классная руководительница. – Залетаева! – обратилась она к старосте. – Ты будешь старшей. В час сорок все должны стоять на остановке.

Аня Залетаева тоже плакала, ей было жалко Сталина. На школе и в каждой классной комнате висел траурный портрет.

– Так нечестно, – тихо сказала она, впервые осмелившись перечить учительнице. – Проводить товарища Сталина в последний путь все хотят, не только отличники!

– Да! Да! – загалдели ребята и обступили учительницу.

– Хорошо, всех возьмем! – глотая слезы, согласилась она.

– И Ваня Трофимов поедет, – добавила анина соседка с большой русой косой. – Он поправился и завтра в школу собирался.

Ваня Трофимов был образцовым комсомольцем, два с лишним месяца он болел коклюшем, но в комитете комсомола переизбрать секретаря не думали, Иван пользовался огромным авторитетом у ребят: справедливый, решительный.

– Если здоров, пусть идет, – согласился педагог.

– Как же мы будем без товарища Сталина! – всхлипнула румяная Нина.

– Не знаю! – выдавила учительница.

Снег был колючий, резкий, нещадно мело второй день.

– Скоро отпустят нас, – глядя на дикие порывы пурги, проговорила Марфа. – Домой поедем.

– Домой? – поднял глаза немощный старичок.

– Да. В родные места.

– Приснилось, что ль? – тяжело вздохнул старичок. – Нет отсюда хода домой, деточка! Один ход отсюда – туда! – и он поднял глаза к небу, где неистово лютовал цепкий мартовский снег.

Марфа ничего не ответила, а только счастливо заулыбалась. Глядя на нее, стал улыбаться и щупленький старикашка.

– И вправду домой собралась! – хихикая, выдохнул он, теперь ни секунды не сомневаясь в правдивости ее слов.

В словах ее нельзя было усомниться, то, что говорила Марфуша – вершилось неизбежно. Выдавала она все так же просто, как и сейчас, на одном дыханье. И сыну своему, священнику, которого в письмах дедушка предусмотрительно именовал товарищем Василием и плотником, дабы энкэвэдэшное начальство письма не заворачивало, он умудрялся рассказывать о пророчествах совсем плохоходящей и почти ничего не видящей узницы. Хранил ее от неминуемой лагерной гибели, истинно – Божий дар! Помогала она всем и каждому, и не только добрым словом утешала, но и самые лютые болезни от немощных тел изгоняла, ставила на ноги святою своею молитвою. Другую бы за частые поминания Господа давным-давно вынесли вперед ногами, а ее – нет! Марфа столько народа в лагере перелечила, да чего там перелечила, по сути – спасла, что и само лагерное начальство стало прибегать к ее помощи. А когда она подняла с постели полумертвое дитя – шестилетнюю девочку лагерного хозяина, трогать ее вовсе перестали, определив при медчасти. И даже «безмозглые» выходки, когда она брала в руки палочку и повсюду чертила ей, – будь то на земле или на снегу, православные кресты, даже такое сходило ей с рук. И когда в очередной раз политрук доложил о вопиющем поступке: у столовой все сугробы были украшены крестами, начальник определил выходку целительницы одним словом: «Дура!» Политрук никогда не болел, поэтому имел на марфины «монашеские замашки» особый прицел, но идти наперекор самому начальнику колонии не решился.

«Чокнутую не трожь, она безвредная, сама не понимает, что делает! – назидательно сказал тот. – А сугробы растают!»

Именно при медчасти и существовал дряхлый, маленький, семидесятипятилетний Иван Прокопьевич, человек глубоко верующий, но ретиво скрывающий, что верует в Бога и, мало того, имеет сына священника, с кем ведет переписку. Провизору, пусть и опытному, коим он являлся, такого бы греха на поселении не простили. Иван Прокопович и стал заботиться о чудной, малограмотной и очень больной женщине, с виду напоминающей подростка.

– Птицы черные разлетелись, всполошились, похоже, солнышко блеснет! – глядя в беспросветное небо, где ничего кроме снега не было, продолжала Марфа.

– Блеснет, блеснет! – отозвался Иван Прокопович.

– Вижу я совсем плохо, слепну, – сказала она. – Но такие картины не прогляжу!

– С чего бы то ты слепла, молода еще! – замахал руками седой провизор.

– Молодая, а точно старая, точно сто лет прожила! – приложила руку к груди Марфуша.

– Не скажи, не ослепнешь!

– Бог у меня глазки забирает.

– Как же Бог?! Бог добрый!

– Чтобы сердцем видела. Когда глаза смотрят, сердцем не особо что разглядишь.

Дверь резко распахнулась. В комнате показалось лицо взволнованного фельдшера.

– По радио сказали: Сталин умер! – почти шепотом произнес он.

– Сталин? – переспросил провизор. – Умер?!

– Умер! – кивал фельдшер.

На глаза старичка навернулись слезы, слезы то ли сочувствия, то ли радости, то ли возникли они от трагического известия, что человек из жизни ушел, в лагере часто смерти случались, и всех уходивших в мир иной оплакивали, провожали. Фельдшер тоже заплакал, зарыдал.

– Не примет его земля, – проговорила Марфа. – Бог к себе не возьмет!

Фельдшер уже скрылся, громко хлопнув дверью, побежал разносить страшную весть дальше.

– Шесть лет душа его будет по белу свету скитаться, и тенью черной людей пугать!

– Про кого говоришь, Марфушка?

– Про него, – подняла руку пророчица, – про демона!

8 марта, воскресенье

К станции в Одинцово дети Барвихинской школы приехали в набитом до отказа автобусе. Купив билет до Москвы, чудом втиснулись в поезд, где только и было разговоров о Сталине, о том, на кого же он всех покинул. В поезде – теснотища. Непонятно откуда взявшийся морячок, изловчившись, открыл грязное оконце (ведь окна в вагонах обычно не открывались) и свежий воздух одурманил пассажиров, многие косились на окошко, тянулись к нему. Никто тогда не думал об опасности, никто не предполагал, чем может обернуться этот угрюмый поход.

Шагая московскими улицами, под низким нахмуренным небом, не было в глазах радости, не осталось в сердцах надежды – непреодолимое горе разливалась вокруг. В вязкой кромешности, в удушливой скорби увязало все живое, и неумолимо раскручивалась спираль мертвого колеса, которое, как смерч, выло и летело над городом.

В восемнадцать часов доступ к телу закроется. Толпа стала еще больше, еще злее. Улицы разграничили поставленные поперек тяжелые грузовики. С помощью грузовиков и военных кордонов хотели справиться с лавиной, направить народ по заданному маршруту. Но с каждым часом людской поток становился менее управляемым, жестким. Толпа прибывала. Люди шли отовсюду, лезли из каждой щели, пробирались дворами, подъездами, крышами домов, подбираясь ближе и ближе к заветному месту. Человеческую массу спрессовывали тысячи вновь прибывших. Толпа окаменевала, внутри уже не получалось спокойно дышать, так вдруг сделалось тесно! Эту безумную, пока еще шевелящуюся громаду запечатали, точно консервы в металлической банке, бастионы каменных улиц, железные борта недвижимых военных машин. Своими податливыми телами люди врезались в попадавшиеся на пути препятствия и – давили, давили! – в конце концов, опрокидывая заслоны. Лавина клокотала и катилась дальше. Тысячами человеческих тел неудержимый шквал сокрушал преграды.

Толпа!

В ее гуще можно поджать ноги и не упасть. Она, как удав, намертво стиснув жертву, сама несла человека. Пленников оказалось тысячи тысяч – ни сбежать, ни улизнуть из цепких объятий! Дышать сделалось трудно, точно водолазу на глубине. Кто оказался ниже ростом, пропадал раньше – уперевшись в спину впередистоящего, зажатый со всех сторон, начинал задыхаться. Воздух безысходно кончался, и тогда, корчась в конвульсиях, побледневший, испускающий дух человек медленно съезжал вниз, под ноги, и уже пропадал навсегда. А если уж упал человек – ему не подняться, затопчут, додавят, пройдут по туловищу, по рукам, по лицу, прошагают крепкими подошвами со стальными набойками миллионы упрямых ног, и долго будут топать и топтать, подгоняемые немыслимым горем, устремляясь к нему, родному отцу, размазывая в прах все, что оказалось лежащим.

Толпа без разбора душила 10-б класс, девочек, мальчиков. Учительница, хилая низкорослая женщина в сером некрасивом платке и похожем на бесформенный балахон пальто, потерялась за спинами рослых мужчин и остервенелых женщин, рвущихся к гробу со Сталиным. Ее оттеснили от класса, отбросили, пихнули сначала вперед, потом назад, потом – она оступилась… и больше не увидела неба, толпа сомкнулась над ней, лишая зрения, лишая надежды, выдавливая из сердца последние капельки жизни.

У Ани тряслись руки. Безуспешно пыталась кричать идущая рядом с Аней подружка, ее сдавили так, что сердце должно было остановиться! Ваня Трофимов, стоящий за ней, нечеловечески посинел, придавленный соседями, которые инстинктивно искали простора и воздуха и еще сильней наседали. Измученное страданием лицо комсорга перекосилось, а очки, которые на уроках часто спадали с носа, переломились – теперь им некуда было падать – пространство вокруг опрокинулось, спрессовалось. Люди пропадали, не успев сделать спасительный вздох, задохнувшись в безвоздушной утробе скорби.

Кто оказался сбоку, смог выскочить: втиснуться в приоткрытую дверь, нырнуть в кривое, полуподвальное окошко, чудом вырваться из потока, пробравшись меж колес громоздких военных машин. Раскручиваясь, черный смерч уносил на тот свет невинные человеческие души.

Сколько же сердец погубили в тот скорбный день сапоги и ботинки, вышагивая по бесснежным булыжным дорогам, по бездыханным раздавленным телам? Сколько же сердец оборвалось в этом кошмарном душевороте? Скольких же утянул за собой в могилу вождь и учитель?!

– Умер, умер! – выли женщины. Утирали скупые слезы старики, всхлипывали малые дети и в ужасе просились к матерям на руки.

– Умер! – дрожали истеричные голоса, а люди в толпе продолжали падать и исчезать под слепо марширующими ногами.

– Нету! – сотрясалась в конвульсиях по великому Сталину рыженькая студентка, не зная, что толпа задавила ее восьмилетнего братика и растерзала, превратив в кровавое месиво, Зою Георгиевну, худенькую милую соседку.

Из динамиков, выставленных на улице, звучала заунывная музыка, и народ мер под ее трагическими аккордами, исчезал, проваливаясь в немые воронки смерти, устремляясь за своим страшным отцом, беспощадным демоном, суровым повелителем мира!

Траурные процессии не кончались, люди все шли и шли, и город сделался проклятым и несчастным.

Это не люди прощались со Сталиным, это он, Великий и Ужасный, прощался с ними, со всей своей бескрайней, голодной, измученной, запутанной, запуганной, разоренной, ослепшей от несчастий страной, со своей верной челядью, отравленной смердящим дыханием дракона.

Люди еще долго будут помнить о Сталине, долго не смогут позабыть его крепкое металлическое имя – Ста-лин!

Никогда не забудут.

Вернувшись домой, Аня долго ревела, ругала себя за то, что сказала учительнице: «Прощаться со Сталиным хотят все!». Если бы в Москву поехали лишь отличники, не погибли бы Оля, Наташа, Алексей, Ванечка и громкоголосая, никогда не унывающая Тоня, весело и сердечно улыбалась бы при встрече. Все они были бы живы – а теперь?!

– Я отправила ребят на смерть! – всхлипывала староста класса. – Что сказать родителям? Как теперь жить?!

Сергей Хрущев порывался идти со студентами в Дом Союзов. Мать еле его удержала, говорила, что в центре Москвы стоят многочасовые очереди; что пускают в Колонный зал перво-наперво иностранцев из братских Коммунистических партий, а советских граждан по спискам от районов и областей, обещала, что отец приедет и по-скорому проведет. Каждую минуту переживала – не ушел ли? Сердце подсказывало, что такой поход добром не окончиться. За эти три дня в конец извелась.

– Шестьсот человек насмерть задавило, а уж покалечено сколько, больницы переполнены! – поведал жене Никита Сергеевич.

– Из сережкиной группы паренек погиб, – приложив руки к груди, прошептала Нина Петровна.

– Мрак! – содрогнулся Никита Сергеевич. Второй смерти он бы не вынес. Первого сына, Леонида, не стало в сорок втором, и смерть эта оставила на сердце неизгладимый след.

– Сережа на меня обижается, – проговорила жена.

– Хорошо, что не пустила! Пускай обижается – подуется и забудет! – Хрущев нежно поцеловал жену. – Ты мое солнышко!

9 марта, понедельник

В ночь на Мавзолее установили огромную гранитную плиту с величественной надписью: ЛЕНИН – СТАЛИН.

Похороны начались в десять утра. Под звуки печальной музыки из Колонного зала Дома Союзов генералы вынесли гроб, накрытый красным знаменем. Гроб установили на лафете пушки, а потом медленно, со скоростью неторопливого шага, пара белоснежных, с длинными гривами коней повезла лафет с телом генералиссимуса на Красную площадь. За лафетом медленно шли члены Президиума Центрального Комитета и родные покойного.

Как только катафалк двинулся, всю окрестность огласил неудержный плач. Скорее это был вой, сотни голосов взывали, завывали, оплакивая усопшего, чуть утихали и вновь рвались в воздух истошные вопли.

– Миленький, миленький, миленький, миленький! Верните, верните, верните, верните! А-а-а-а-а-а-а-а!!! – на все лады надрывались голоса.

– Заголосили! – поморщился Маленков.

– Семьсот плакальщиц привезли, – объяснил Берия. – Когда грузин умирает, без плакальщиц нельзя.

Женщины истерили до умопомрачения.

– Чем человек богаче, тем громче на его похоронах вой. Они за это хорошие деньги получают. Мы весь Тбилиси прошерстили. Плакальщица – это такой же уважаемый человек, как тамада!

– Рыдают крепко! – заметил Никита Сергеевич.

– Пусть повоют, чтобы он услышал! – ткнув рукой в сторону катафалка, выговорил Берия.

А выли по Сталину жутко, до содрогания, так выли, что человек мог умом двинуться.

– Тан-тин-та-та-та тарира-там-та-дам! – скорбно вступил оркестр.

– Умер наш отец, наш кормилец! – стонали истошные голоса.

На Красной площади траурная колонна остановилась. По обе стороны в почетном карауле выстроились военные. Мимо генералов, адмиралов и маршалов гроб должны занести в Мавзолей.

– В последний путь! – не смог сдержать возглас Главный маршал авиации Голованов.

Гроб приподняли с лафета, принимая на руки. Берия и Маленков, первыми из членов Президиума, каждый со своей стороны, подставили плечи. Им можно было не опасаться тяжести, крепкие, специально отобранные офицеры из управления кремлевской охраны независимо ни от чего удержат ношу на весу. За Маленковым и Берией к гробу пристроились Молотов, Каганович, Булганин, Хрущев, Микоян и Ворошилов, они стояли поочередно, между силачами-военными, придерживая тяжесть руками в теплых перчатках. Члены Президиума застыли в ожидании команды нести покойника дальше. Было холодно, но все, кроме военнослужащих, стояли без шапок.

И вот Сталин поплыл над стотысячной толпой. Отлакированный до глянца гроб плавно достиг Мавзолея. Члены Президиума отняли замерзшие руки – дальше уже другие справятся, определят, куда его девать, а сами устремились наверх, на гранитную трибуну, чтобы поскорее обратиться к народу, произнести последние трогательные слова. Офицеры с глухим звуком опустили ношу на каменный пол.

И вот они на Мавзолее: Берия, Маленков, Молотов, Хрущев, Булганин, Ворошилов, Каганович, Микоян, заместители председателя правительства, Секретари Центрального Комитета, крупные военачальники, передовики производства.

Первым, как председатель похоронной комиссии, говорил Хрущев. Потом слово принял Георгий Максимилианович Маленков, который зачитал короткую речь. За ним выступили Молотов, Берия, рабочий передовик Пригожин, учительница Иванова, колхозник-грузин Панадзе. Речи у всех оказались недолгие, похожие одна на другую. Ораторы клялись продолжать великое дело Сталина, обещали не подвести, быть еще строже, еще сплоченнее, еще бдительнее, клялись в верности социалистическим идеалам и Коммунистической партии. Несколько раз в речах упоминалось имя Владимира Ильича Ленина, чего не случалось уже многие годы.

Митинг быстро закончился. Члены Президиума расцеловали высохшую за эти трагические дни Светланку, пожали нетвердую руку мало вменяемому генералу Василию Сталину, который под действием алкоголя и успокоительного с трудом держался на ногах, и – свобода! Свобода!!!

– Отмучились! – ухмыльнулся Каганович, сплюнув на булыжную мостовую Красной площади.

Чего она только не перевидала на своем веку, эта площадь: и парады, и гулянья, и фейерверки, и смертоубийственные драки, и мятежи, и казни, а торжественных похорон сколько? Как похоронят кого, так на другой день и позабудут, точно и не было на свете усопшего героя. Вот разве что Ленин Владимир Ильич, благодаря заботам товарища Сталина, подольше в памяти людской задержался, а теперь и сам Сталин почил. Кому же он своей памятью будет обязан? И будет ли?

– Все! – покинув Мавзолей, выдохнул Анастас Иванович Микоян. Он один так и оставался без шапки, хотя остальные, чтобы не простудиться, давно нацепили теплые головные уборы.

– Кончилось! – расправляя на груди пушистый мохеровый шарф, вздохнул розовый от перенапряжения Маленков.

– Что кончилось?! – весело отозвался Берия и хлопнул приятеля по плечу. – Что, Максимыч? Все только начинается! – и он с азартом отфутболил к кремлевскому колумбарию еловую шишку, попавшуюся под ноги.

Удар получился знатный, шишка с силой ударилась о кирпичную кладку и развалилась на мелкие кусочки.

– Футбол! – воскликнул Лаврентий Павлович, и подобрав для удобства брючины, оказался у следующей шишки. – Лазарь, тебе пас!

Лаврентий Павлович, замахнулся, чтобы совершить мощный прострел. Каганович, чуть присел, готовый принять, лицо его азартно сияло. Булганин, сорвался с места, подскочил к вратарю и встал на подхвате.

Охранники, стоящие в сторонке, участливо улыбались.

– Хватит чудить! – остановил весельчаков Молотов.

– Не дает играть! – напоследок вдарив по шишке, отозвался Берия. – С днем рожденья тебя, Вячеслав Михайлович! С похоронами чуть про твой праздник не позабыли!

– Вот ведь как совпало – в мой день рожденья Сталина хороним! – проговорил Молотов.

– Ну что, Егор, едем именины праздновать?

– Нет, Лаврентий, я не пью, вот где у меня эта выпивка! – показал под горло Георгий Максимилианович.

– А мы с Булганиным напьемся! – игриво продолжал Лаврентий Павлович. – И за твое здоровье, между прочим, пить будем!

– Пейте, сколько хотите, а я домой. Отлежусь, надо в себя прийти. Сердечно поздравляю, Вячеслав Михайлович!

– Спасибо! – отозвался Молотов. Щеки его порозовели, и весь он выглядел как начищенная медаль.

– Упокоился, слава Богу! – взглянув на Мавзолей, выдавил Маленков и в сопровождении Ворошилова и Кагановича двинулся к машине.

А гроб с телом усопшего вождя, примостившись у дальней стены склепа, так и остался стоять на полу с закрытой наглухо крышкой. Придет час, появятся санитары из Лаборатории № 1 и увезут мертвеца с собой – ведь неизвестно, сколько времени в Гусь-Хрустальном будут лить стеклянный купол и сколько времени уйдет на реконструкцию зала-усыпальницы. Под присмотром лаборантов покойник сохранней будет. Доступ в Мавзолей откроют с первого мая, а пока из Сталина Иосифа Виссарионовича изготовят выставочный экспонат или, выражаясь языком научных сотрудников, – «шкатулку». Так что покатается еще товарищ Сталин по Москве-матушке, попугает ворон.

10 марта, вторник

Эти похороны были угрюмые и малолюдные, лишь родственники собрались на кладбище и еще пришли учителя из школы, от Барвихинского сельсовета никого не прислали. Советская власть выдала на поминки по сто рублей на покойника. Сельсовет помог с гробами и материей, которой отесанные на скорую руку деревянные ящики для усопших украшались. Ребята и девочки смотрелись в гробах нелепо, как-то не по-человечески.

– Жить бы им да жить! – промямлил потрясенный смертью учеников директор сельской школы. – Все молодые, красивые! – сглатывал слезы он.

И действительно, лежали дети в гробах как живые, лишь Ваню Трофимова хоронили с закрытой крышкой, от легочной болезни он не просто стал синим, а сделался совершенно неузнаваемым, почернел, опух. Классная руководительница лежала в отбитом белым ситцем гробу, с виду смертью совсем не тронутая, казалось, сейчас откроет глаза и начнет поучать. Хорошая она была женщина, не стервозная, преподаватель математики.

Анюта Залетаева стояла в первом ряду и плакала, после того трагического дня она никак не могла успокоиться, так и считала себя виноватой в смерти одноклассников.

Никто не сказал прощальных слов, да и что говорить? Родители усопших напоминали тени, замерли, ничего не понимая, ни на что не реагируя.

В стельку пьяный Олин отец надрывно закричал:

– Проклятый Сталин!

Его тут же подхватили и увели в сторону, где дали еще выпить, и еще, и еще, и он уже не кричал, и даже ничего не говорил, а тупо глядел перед собой остекленевшим взглядом и плакал.

– Начинайте! – выдохнул школьный директор и покосился на ближний гроб, в котором лежала Тонечка. Тоня была живая девочка, всегда смешливая, задорная. Колокольчиком звала ее мама.

Деревянные крышки водрузили на покойников, прибили, сильные руки подхватили печальную ношу и понесли к черным дырам могил. Кругом плакали.

– Ванечка, Ванечка! Откройте! Я хочу посмотреть на сына! – завопила за ночь поседевшая мать Вани Трофимова и бросилась наперерез к процессии. Ее пытались остановить, отвести в сторону, утешить. Но разве утешишь человека, тем более родную мать, когда разрывается сердце? Несчастней других родитель, переживший собственного ребенка. Гроб с Ваней поставили на землю, открыли.

– Это не он, не он! – голосила несчастная мать. – Где мой мальчик, отдайте!

Покачиваясь на толстых веревках, один за другим пропадали в безымянности подземелья человеческие останки, а люди, продолжая скулить и всхлипывать, подбирались ближе к покатым ямам, чтобы бросить на гроб пригоршню сырой земли, бормоча что-то душевное и бесконечно доброе. Исполнив последний обряд, бережно поддерживая друг друга, живые уходили с погоста, для того чтобы снова и снова возвращаться сюда, и баюкать в кромешной тьме безмолвия своих дорогих и любимых деток.

Кладбище опустело, и лишь еловые ветки, сложенные домиком на каждой могилке, чуть шевелились от скорых порывов ветров. Умопомрачительно пели птицы, чирикали, пищали на все голоса. Ни к чему была их весенняя радость, совершенно некстати. Снега, которые полторы недели без остановки сыпались на землю, устали, остановились. В лютой зиме что-то сломалось, холода отступили, и ветер, вчера еще злой, пронизывающий, до исступления леденящий, оступился и сник, словно сочувствуя несчастным, лежащим рядком на крохотном сельском кладбище.

Над церковью ударил колокол, грустно, надрывно: Б-у-у-у-м!

Потом второй раз: Б-у-у-у-м! Третий, четвертый – б-у-у-у-м, б-у-у-у-м, б-у-у-у-м!

Кладбище тонуло в сиреневой дымке оттепели, а слезы текли по щекам и не хотели останавливаться.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?