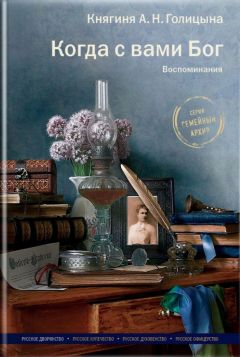

Читать книгу "Когда с вами Бог. Воспоминания"

Автор книги: Александра Голицына

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

А сколько добра на своем веку они сделали: сколько выгоревших деревень снабжали мясом, сколько больных перебывало в дугинской больнице, сколько крестьян получили работу в имениях, всего не перечесть. И всегда они нам говорили, что если Бог нам дает состояние, то не для того, чтобы расточительствовать, а чтобы делиться с неимущими и помогать всякому, кому можем. Помню также, что Папа приходил в негодование от всякой подлости и подхалимажа, и он с жаром порицал всех, кто искал личные интересы и ставил их выше блага Отечества или общественного блага. Он не шел на компромиссы с политическими противниками, но, несмотря на свой консерватизм, в бытность свою Попечителем Московского учебного округа,[36]36

Николай Петрович Мещерский был попечителем Московского учебного округа в 1874–1880 годах.

[Закрыть] ему всегда удавалось договориться с бунтующими студентами, и он не одобрял вмешательства полиции, считал, что сами профессора должны воздействовать на студентов и успокаивать разгоравшиеся страсти. Но тут часто оказывалось, что так называемые передовые профессора только подзуживали их, и тогда праведному гневу Папа не было предела. Он был совершенно бесстрашен и всегда отправлялся в университет во время брожения. Я уже упоминала, что университет был через улицу от нашего дома, который стоял между ним и женским Никитским монастырем. Когда волнения принимали бурный характер, то ворота в наш двор закрывались дворником, и иногда можно было видеть из наших окон наряды полиции у ворот и у входов в университет. Папа был всегда на своем посту, так что Мама сидела дома и с замиранием сердца ждала его возвращения. Тогда студенты назывались «пледниками» за то, что ходили, завернувшись в скрещенные на груди пледы. Часто при этом у них бывал свирепый вид, так как они носили длинные, нечесаные волосы и бороды, щеголяя неряшливым видом. Обычно после очередного волнения Папа уезжал с докладом в Петербург к Министру народного просвещения, которым в то время был граф Толстой, а иногда представлялся Государю Александру II. Из разговоров родителей после папиного возвращения я часто замечала, что он далеко не всегда одобрял точку зрения Министра и не всегда соглашался с ним, но в чем, я не понимала. Папа очень переутомлялся работой, и Мама беспокоилась о нем и старалась подкрепить его ценными винами, которые он должен был выпивать по рюмке за завтраком, к которому он всегда опаздывал или совсем не приходил. Тогда ему подавали отдельно, так как он старался не задерживать просителей, думая об их удобствах. Помню раз, как во время Всенощной он упал без чувств от переутомления, и как сейчас вижу перед собой его распростертым на полу с закрытыми глазами, мертвенно-бледным, а рядом Мама на коленях, старающуюся привести его в сознание. Никогда не забуду ее лица, склоненного к нему в немой тоске.

Кажется, я говорила уже, какая их вера была глубокая и чистая, без малейшей примеси ханжества или суеверия. Я также помню негодование Мама, когда у нас бывал молебен с иконой Иверской Богоматери (которую всегда привозили к нам в дом после нашего возвращения из деревни) и нянюшки Клейнмихелей, которые иногда там бывали, заставляли нас пролезать под иконой, при ее выносе из дома. Мама объяснила нам, что нужно только приложиться к иконе, а пролезать под ней – глупая выдумка людей, которые не понимают, что главное – молитва и вера. Конечно, нянюшки Клейнмихелей были очень скандализованы тем, что мы не пролезали с ними вместе, и, кажется, считали нас отщепенцами. Несмотря на глубокую веру, у Мама были некоторые суеверия, которые она унаследовала от своей нянюшки-католички из Саксонии Елизаветы Ивановны. Так, например, Мама никогда не позволяла зажигать три свечи на одном столе, никогда не выезжала в путь в понедельник или пятницу и 13-го числа. Конечно, нельзя было садиться за стол тринадцати человекам. Мы, конечно, в эти приметы не верили, как часто это у детей бывает, и считали это все пережитками, но странно! Я несколько раз в жизни замечала, что когда за стол садилось 13 человек, часто кто-то из них умирал в течение одного года…

Вижу Мама сидящей перед своими большими пяльцами и вышивающей по канве одежду на аналой для нашей московской церкви: это были разноцветные розы на голубом фоне. Она всегда вышивала шелком и не любила шерсть, зато иногда вязала крючком для нас одеяла. Мне она связала однажды такое одеяло, которое я считала последним словом красоты: оно состояло из белых и красновато-коричневых полосок, по которым были вышиты шелками букеты голубых и розовых цветов. В таких случаях вышивала одна бедная дама, Щуровская, которую Мама заглазно называла Изу и старалась, чтобы у той был заработок. Ее сын, которого она воспитывала одна, будучи вдовой, со временем стал известным московским врачом, которого Мама очень ценила.

Раз в Благовещение сидели мы с Мама в Красной гостиной, и ее пяльцы стояли в стороне, покрытые белой салфеткой, как это всегда было, когда она не работала. Я спросила ее, почему она не работает, и она ответила: «Разве ты не знаешь, что в этот день даже птица гнезда не вьет и работать нельзя?» Это выражение я тогда услышала впервые, но позже Мама часто нам говорила и никогда не позволяла нам работать в Благовещенье, что я находила очень скучным, так как всегда хотелось поскорее закончить начатое. Бабушка Панина была искусная рукодельница и обшивала бедных и бедные церкви. Она же выучила меня вышивать по канве, когда я была совсем маленькой, и моя первая работа была скамеечка из яркой шерсти и, верно, очень некрасивая, но которая мне тогда казалась чудесной. Она была вделана в деревянную раму, изображавшую дубовые листья, и Мама всегда ею пользовалась. Со временем Leek нас научила шить. Мы подрубали платки дедушке Мещерскому и Папа и шили для бедных, причем эти вещи отсылались в Англию в самую бедную часть Лондона, Shoreditch, пока Екатерина Федоровна Тютчева не сказала Мама, что нам следовало бы работать на Екатерининскую больницу в Москве. Она соответствовала Обуховской чернорабочей больнице в Петербурге и находилась на Страстном бульваре. Заведовал ею наш милый Иван Николаевич Новицкий, который был выдающимся хирургом и рассказывал нам, как он молодым ординатором сопровождал знаменитого профессора Пирогова во время обходов больных и раненых под Севастополем. Он говорил, какой это был ужас: они просто лежали рядами на полу или на земле, когда не хватало места. Тогда не было никаких наркотиков и самые мучительные операции проводили, напоив несчастных водкой, чтобы те меньше страдали. Он говорил, что мужество и терпение солдат не поддается описанию. Даже корпии тогда не было в употреблении и в раны клали солому!!! вместо ваты и стерилизованной марли, как это делается теперь. Много интересного он нам рассказал, и теперь я думаю, как это было тогда глупо: не записывать его, хотя все равно все бы пропало.

Мама дала нам с Катей очень хорошие записные книги с замками для ведения дневников, но мне надоедало в них записывать, и притом нужно было показывать их Мама, так что мой дневник был вроде того, что вел англичанин, который писал: «Gott up, washed, went to bed».[37]37

«Встал, помылся, лег спать» (англ.).

[Закрыть] Катя же записывала свои и мои чувства, и, когда после ее смерти Мама мне подарила этот дневник, я была поражена глубиной ее мыслей и чувств и отношением к жизни. Она умерла девятнадцати лет, но дневник тогда уже давно забросила.

Говоря о докторах, вспоминаю проф. Захарьина, которого Мама пригласила, когда я была больна астмой. Помню, что она долго обсуждала с Папа, стоило ли его позвать, так как он не всегда соглашался приехать к больному и вообще считался человеком очень своеобразным. Он сам был некрепкого здоровья, и говорили, что он заставлял себя носить по лестницам, когда навещал больных. Брал большие деньги с купцов, а к бедным ходил бесплатно. Я тогда была сильно больна и задыхалась, так что решили его позвать, и он приехал. Я ждала его с нетерпением, надеясь, что он облегчит мое недомогание. Мне было лет восемь. Ему приготовили кресло возле моей кровати, а когда он вошел, то поискал глазами простой стул и сел на него. Мне он показался высоким ростом с темной бородой и глазами, которые будто пронизывали вас насквозь, но в них была доброта и что-то, внушающее доверие. Лицо его было худым и длинным. Он задавал мне короткие и серьезные вопросы. Когда Мама захотела ответить за меня, он сказал: «Она отлично понимает и сама будет отвечать». Меня это ободрило еще больше. Он внимательно меня выслушал и выстукивал (тогда еще не было стетоскопов) и потом сказал Мама, что нужно делать, чтобы избежать приступов. После того он взял меня за руку и сказал, что я должна скоро поправиться. Он мне очень понравился, и я всегда не понимала, когда слышала, что он с кем-то был резок или неприятен в обращении.

Я уже говорила, что Мама была очень смешлива и любила передразнивать разных людей, чем смешила гостей и Папа. Но я этого не любила. Мне кажется, что дети вообще чутки к подобным вещам, и они думают, что старшие должны быть на недосягаемой высоте, и это чувство относится также и к близким людям, особенно к родителям. Помню, когда ты была совсем маленькая, лет пяти, мы ждали чьего-то отъезда в Марьине возле крыльца. Лошади были поданы, и мы бегали с бабушкой вокруг тебя. Бабуся хотела тебя развлечь (она считала, что детей надо все время занимать, а я считала, что дети сами должны уметь себя занимать) и, взяв прутик, начала бочком скакать вокруг тебя, изображая лошадь. Ты сначала серьезно на нее посмотрела, а потом, уткнувшись в мою юбку, громко зарыдала. Тебе было неловко и стыдно. У меня было такое же чувство, когда Мама изображала кого-нибудь.

В то время я много читала. Сказки не любила, так как понимала, что это неправда, и потому они меня не интересовали. Leek нас заставляла делать scrap-books[38]38

Альбомы из вырезок (англ.).

[Закрыть] для все той же Екатерининской больницы. Для того она покупала цветной коленкор, который разрезался на куски величиной с развернутую газету, мы же должны были обшивать эти куски широкой цветной петлей или вырезать края зубчиками, затем куски складывались пополам, подшивались, а обложка делалась из картона, обшитого тем же коленкором. Затем мы вклеивали разные картинки, вырезанные из старых журналов, облатки (как мы их называли), то есть цветные выпуклые картинки, которые обычно даются в придачу детям при покупке тетрадей. На обложку клеилась большая картинка. Сами же эти scrap-books отправлялись в детское отделение больницы, где пользовались большим успехом. Мы также делали для родителей подарки из вазочек белого фарфора, на которые переводили картинки, но это было очень неудачно, так как картинки сползали или стирались. Как ни странно, нам нравилось писать письма. Особенно летом почему-то, возможно, потому, что было меньше уроков. Кроме Папа, мы писали письма дядюшкам и тетушкам. Это происходило в кабинете Мама в Дугине. Как сейчас вижу эту светлую теплую комнату, залитую солнцем, полную ароматов цветов, которые были расставлены повсюду в вазах и горшках; светлые обои с крупным рисунком пестрых цветов, собранных в букеты и расположенных на большом расстоянии друг от друга. Они придавали комнате праздничный вид. На стенах с одной стороны Мадонна Рафаэля со Спасителем на коленях, рядом с которым Иоанн Креститель, на другой – портрет графа Никиты Ивановича Панина, сидящего, облокотившись, у стола; рядом с ним собака. На стене против окон, с одной стороны камина желтого мрамора, портрет графини Марии Родионовны Паниной (рожд. Вейдель), пишущей портрет одной из своих дочерей. У нее было 24 человека детей. Она писала мужу: «Опять жду несносную колдунью», так она величала акушерку. С другой стороны и над кушеткой, где часто лежала Мама, если не сидела за письменным столом, портрет бабушки Паниной в молодости. Она была изображена в открытом платье коричневого бархата с васильками и колосьями в волосах. Мама находила, что я на нее похожа, а мне кажется, что она была гораздо красивее. А графиня Мария Родионовна была в белом атласном платье (оба портрета были поясные) в стиле Ватто, с пудреной высокой прической, к которой сбоку была приколота роза, а на шее нить крупного жемчуга величиной с орех. Для писания нами писем ставился посередине комнаты ломберный стол, за которым двое из нас могли свободно разместиться. Мама после завтрака никогда не ложилась отдыхать и сама писала письма. Мы писали крупными буквами на заранее разлинованной бумаге, на которой для вящей красоты в углу наклеивали облатку с изображением цветов или голубей с гнездом либо две соединенные буквы, одним словом, те ярких красок уродства, которые так нравятся детям. Мне больше всего почему-то нравилось писать адрес, так что первым делом я его писала на конверте, причем такими большими буквами, что ни на что больше места не оставалось. Мы писали дедушке Мещерскому, его сестре старой девице княжне Софье Ивановне Мещерской, брату бабушки Паниной Владимиру Сергеевичу Толстому, которого Мама звала дядя Валерик за его словоохотливость. Он был когда-то декабристом и сослан на Кавказ, где провел молодость. Мама говорила, что он отличался отменной храбростью, красотой и глупостью. Он жил в своем подмосковном имении и наезжал к нам в Москву, причем, кажется, часто просил денег у Мама. Он нам рассказывал про свою жизнь на Кавказе и обыкновенно ругал всех своих знакомых. Когда мы его спрашивали: «А вы знали такого-то?», он почти всегда отвечал: «Да, любезнейшая! Этот был ужасной скотиной». Он написал даже воспоминания, которые, кроме брани, другого интереса не представляли.

Забыла сказать, что сестра дедушки жила в Таврическом дворце, где было помещение для старых фрейлин. Затем я переписывалась с тетей Надей Мещерской. Она была вдовой папиного брата Александра, который умер рано, оставив ее одну с двумя мальчиками, Петей и Никой, которых мы звали Nicks and Picks. Она была рожденная Рюмина. Рюмины когда-то были страшно богаты, и их дом был на Остоженке в Москве,[39]39

Дом Рюминых находился не на Остоженке, а на Воздвиженке. Он был продан Рюмиными в конце XIX века Корзинкиным, затем его приобрел московский губернатор Кристи, а в 1916 году владельцем дома был богатейший нефтяник Шамаи-Асадулиев.

[Закрыть] с большими готическими окнами, помню, почти как сейчас. Затем они разорились и обеднели. Двоюродная сестра тети Нади, Надежда Николаевна Муханова, рожденная Рюмина, была дружна с Мама и часто к ней приходила. Она меня очень любила и всегда была ласкова. Меня поражало, что она ходила всегда в глубоком трауре. Мама нам рассказала, что она в один и тот же день лишилась мужа и сына. У нее были изумительной красоты и длины волосы. Она тогда же их остригла и положила в гроб к мужу. Тетя Надя изредка наезжала к нам в Москву и всегда останавливалась у нас в доме, так как она была бедна, но всегда очень нарядна. В первый раз она приехала вскоре после смерти мужа, который умер в Париже. Она приехала одна, в глубоком трауре, а дети остались в Париже. В следующий ее приезд она привезла мне в подарок чудесную куклу в белом платье с белой вышивкой по батисту, которая была сделана и на оборках – на рукавах пудермантеля[40]40

Женское облегченное теплое пальто.

[Закрыть] тети Нади. Вокруг пояса был широкий шелковый шотландский кушак. Я была в восторге. И с тех пор я с ней переписывалась. Мама рассказывала, что, когда она бывала у своего свекра и свекрови вместе с тетей Надей, бабушка Мещерская[41]41

Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская, рожденная Карамзина. Супруга князя П. И. Мещерского и бабушка княгини А. Н. Голицыной.

[Закрыть] всегда предлагала Мама и тете пойти на прогулку, но тетя всегда отказывалась и шла читать. Одно время она вдалась в редстокизм и направила к Мама лорда Редстока,[42]42

Гренвил Огастес Уильям Уолдигрейв, 3-й барон Редсток (1833–1913) – английский религиозный деятель, христианский миссионер, зачинатель евангельского движения в России, пэр Ирландии.

[Закрыть] который, не зная ни слова по-русски, приехал проповедовать извозчикам редстокизм. Не помню, говорила ли я, что он приехал к Мама и просил позволения говорить с нами. Нас позвали в гостиную. Он сидел на диване возле Мама и начал с того, что, здороваясь с нами, производил какие-то блеяния после каждой фразы, что уже одно нас рассмешило, а когда он достал из кармана огромный носовой платок не первой свежести и покрыл им свою руку, чтобы объяснить нам, что Крещение не есть необходимость, а мы заблуждаемся, думая, что избавляемся от первородного греха, то тут мы просто расхохотались, предполагая, что он хочет нам показать фокус, и тут Мама приказала нам вернуться в детскую, так как сочла его объяснения ненужными, а наш смех неуместным. Многие тогда, особенно женщины, заразились его учением и отпали от церкви. Как, например, бабуся с дочерьми, Пашковы, Ливены и много других. Мама слишком твердо, убежденно и сознательно относилась к своей Вере для того, чтобы эти глупости могли ее поколебать, а большинство этих дам, очевидно, никогда не изучали Православия и не знали своей Веры, так что увлеклись искренностью его убеждений. Он был, со слов Мама, человек недалекий, но очень добрый и почтенный. Фрумошка мне тоже рассказывал, что они все были увлечены его учением, а дядя Валя служил ему переводчиком, когда тот проповедовал извозчикам. Сам Фрумошка одно время тоже увлекался этим учением под влиянием старшей Пашковой, которую звали Софи. Она не захотела выйти замуж, и вообще была какая-то странная и очень болезненная. Всю свою жизнь она прохворала и умерла сравнительно недавно от туберкулеза. Я это пишу в 1938 году. Во всяком случае, дружба семей Пашковых и Голицыных осталась неразрывной навсегда, хотя Фрумошка быстро раскусил ложность редстокизма и вернулся в Православие, однако всегда с уважением и любовью относился к родителям Пашковых и Редстоку, которого мы навещали после нашей свадьбы в Лондоне.

Я почему-то вспомнила, что в детстве мы всегда с нетерпением ждали, когда Мими нас поведет покупать обувь и перчатки. Это обыкновенно делалось одновременно. Нас погружали в четырехместную карету, и с Костюшей на козлах мы отправлялись за покупками вместо прогулки по бульвару. Мы почему-то всегда носили высокие сапоги на пуговицах, в доме – лайковые, а для гуляния зимой – черные бархатные высокие ботики на меху, либо попозже высокие башмаки почти до колен на пуговицах, либо суконные на красной фланели. Я всегда мечтала о бронзовых туфлях с перекладиной, но доросла до них много позже. Нашим поставщиком был большой магазин Шумахера, кажется, на Неглинной и почти на углу Кузнецкого Моста. Там приятно пахло свежей кожей. Нас все знали, и Мими тотчас погружалась в выбор обуви для каждого. Нам нравилась примерка с рожком и что приказчик как-то особенно ловко застегивал башмаки крючком. От Шумахера мы отправлялись в перчаточный магазин Mrs. Streichenberg, которая была подругой нашей Мими. Она была небольшого роста, полная и всегда приходила к Мими в шуршащем шелковом платье и важно восседала на диване, сложив руки на животе. В магазине она суетилась, была приветлива и старалась всячески нам потрафить. Магазин ее находился на Тверской. Конечно, мне нравились именно те перчатки, которые Мими отказывалась нам покупать. Особенно меня прельщали желтые лайковые и лиловые перчатки, которые мне казались последним словом красоты, но Мими покупала только серые или коричневые. Иногда мы заезжали к Андрееву на углу Тверской, против генерал-губернаторского дома. Один его вход был со стороны Тверской, другой – с площади. Тут мы обычно оставались в карете под наблюдением Костюши, а Мими отправлялась в магазин одна и закупала всякие таинственные припасы, из которых затем стряпала всякие вкусные печенья и лакомства, которыми угощала нас и даже тогда, когда мы вышли из-под ее попечения и перешли к гувернанткам. Мы тогда забегали к ней после прогулок, получали по большому печенью, которое она выносила из своей cold room,[43]43

Холодной комнаты (англ.).

[Закрыть] и торопились готовить уроки.

Летом после завтрака мы много читали с Мама вслух, когда подросли. Сначала мы читали по очереди по-французски и затем должны были тут же писать extracts[44]44

Выдержки (англ.).

[Закрыть] прочитанного. Это было прескучно, тем более что все время хотелось выбежать в сад, доиграть начатую утром игру в крокет или другую. Но это считалось полезным для наших мозгов. Позже мы читали с Мама сочинения Платона в английском переводе. По глупости мы этого не ценили и находили прескучным. Зато когда я была впервые в Чикаго в 1927 году, мы с Лапом зачитывались Платоном, который увлек нас своими взглядами, но молодость так глупа и самоуверенна! Читали мы также Карлейля, которого Мама любила: его биографию, письма к родителям и сочинения. Он к тому времени уже умер, и эти книги только что вышли. Нам нравился он своей возвышенностью в чувствах и стремлениях. Когда же я была в Шотландии в семье Тюри после выезда из Совдепии, то я заговорила с отцом Джима о Карлейле и рассказала, как Мама его любила и жалела, что не встретилась с ним. На это он мне ответил, что Карлейль был идеалистом на бумаге, а в жизни – полным эгоистом, «a very nasty husband, who made his wife miserable».[45]45

«Ужасный муж, который сделал свою жену несчастной» (англ.).

[Закрыть] Меня это удивило, так как мы воспитывались под влиянием его идеализма. Он, верно, в этом был схож с Львом Толстым, который проповедовал одно, а жил совсем по-другому, был груб и эгоистичен. Читали мы также «The History of Frederick the Great»,[46]46

«Историю Фридриха Великого» (англ.).

[Закрыть] который казался бесконечным. Нас забавляло в этом упоминание о «The old Dessauer»,[47]47

Der alte Dessauer – прозвище Леопольда I, князя Анхальт-Дессау (1676–1747).

[Закрыть] который тоже, по-видимому, tickled Mama’s fancy.[48]48

Дразнил воображение Мама (англ.).

[Закрыть] Мы много читали с Мама, она старалась развивать в нас вкус к хорошим книгам. По праздникам мы с ней читали Диккенса или какие-нибудь английские романы, которые она сама любила и которые нас тоже интересовали, вроде «Lady-Bird»[49]49

«Барышня-птица» (англ.).

[Закрыть] или «The Secret of Life».[50]50

«Секрет жизни» (англ.).

[Закрыть] В последнем она находила сходство героини с ее лучшей подругой Екатериной Федоровной Тютчевой, которая была влюблена в Юрия Осоргина-Самарина. Он был очень близок с моими родителями, славянофил и выдающийся человек по своему уму, воспитанию и дарованиям. Он же в свою очередь увлекся баронессой Эдитой Раден, бывшей фрейлиной Великой Княгини Елены Павловны. Она тоже была в него влюблена, но почему-то дело только этим и кончилось. Вероятно, он сперва увлекся Тютчевой, с которой баронесса была тоже близка. Когда я подросла, Мама дала мне прочесть ее переписку с Тютчевой (она уже тогда умерла), и в этих письмах, в высшей степени интересных, все время звучала струна ее затаенной любви к Барбароссе, как она его называла за рыжую бороду. Он отдавал должное ее уму и был ей другом. Он умер в Берлине, а она несколькими годами позже, когда мы уже были подростками. Она где-то заразилась черной оспой и умерла в больших страданиях, причем Мама, конечно, не могла ее навещать из-за нас. Для нее это было огромное горе, так как для Мама она была дороже сестры, с которой она не была близка, возможно, из-за разницы в годах. Мама была на 11 лет моложе Сони Щербатовой, матери тети Машеньки Долгоруковой. Не только Мама, но и мы были привязаны к Е. Ф. Тютчевой, которая нас часто приглашала вечером, и нас к ней отпускали одних: тетю Катю, Муфку и меня. Мы ездили к ней, смотря по погоде, в закрытом ландо или в четырехместных санях. Мы, конечно, предпочитали последние.

Вечером нас сопровождал Костюша. У Екатерины Федоровны в ее уютной квартире нас ожидал чай в гостиной, к которому подавались мятные круглые пряники и такие же кругленькие коврижки, которые мы обожали и уничтожали в больших количествах. Сама Екатерина Федоровна лежала на кушетке под своим портретом, написанным масляными красками, кисти Макарова, который писал и тот большой портрет бабушки, висевший у нас над тахтой в Новгороде и затем в Царском Селе. Она была изображена по плечи вполуоборот в бальном белом платье и с розой La France в волосах низко на затылке. Она там была миловидна, а в наше время ей было около пятидесяти, она была уже грузная и с оплывшим болезненным лицом. Иногда мы с ней читали, но больше разговаривали, она старалась to draw us out,[51]51

Вызвать нас на разговор (англ.).

[Закрыть] как говорил дядя Бобби Голицын. Она расспрашивала о наших вкусах, занятиях, интересах, шутила или серьезно объясняла поверхностность или необоснованность наших суждений и взглядов. Мне кажется, что она и Их Преосвященство Леонид оказали большое влияние на наше воспитание. Мама часто обращалась к ним за советом и ценила их мнение. Преосвященный Леонид приезжал к нам на дачу в Петровско-Разумовском, куда мы ездили его навещать иногда с Мама, а чаще с Мими или гувернанткой. Он нас угощал парным молоком от своей коровы и всякими простыми печеньями и свежим хлебом, который казался нам вкуснее того, что давали дома. Владыко нас принимал на маленьком крытом балконе, где накрывали чай из самовара. После угощения мы отправлялись в парк, где на залитых солнцем лужайках собирали пучки «барашков», которые мы особенно любили и из которых дома делали мячики, нанизывая на веревочку и затем стягивая узлом. Аромат молодых берез с их липкими светло-зелеными листочками, смешанный с запахом «барашков», я слышу и по прошествии стольких лет и вижу всю нашу веселую ватагу, рассыпанную по лужайкам или мелькающую среди стволов деревьев. Как мы ждали эти походы в теплые весенние дни! Какие усталые возвращались по знакомым московским улицам, когда последние лучи солнца догорали на золотых главах церквей.

Особенно мне запомнилась одна наша поездка с Leek в Симонов монастырь, который теперь разрушен большевиками. Мы всегда ездили вечером, после обеда, а обедали мы в пять часов. Нам подавали открытое ландо или коляску, и мы отправлялись. О Симонове монастыре мы знали тогда по рассказу нашего прадеда Карамзина «Бедная Лиза». И, конечно, обходили места, связанные с ней. Мы зашли в церковь, где шла Всенощная. Собор был погружен во мрак, и только слабо мигали лампадки. На двух клиросах стройно пели монахи. Мы стояли недалеко от южных дверей около места настоятеля, то есть отлично его видели. Место его было вроде того, что в Новгороде в Софийском соборе, но более разукрашено. Настоятелем был человек средних лет с изможденным лицом и редкой бородой. Он, видимо, углубился в молитву. Время от времени его сотрясал удушливый кашель. После каждого такого приступа он проводил худой рукой по лбу или, вернее, по глазам и с видом полного изнеможения зевал. Меня почему-то неотразимо притягивала эта зевота, я не могла отвести от него глаз. Leek сказала, что он святой, и мы решили остаться около собора до конца службы, чтобы потом подойти под его благословение, но это не удалось, так как было уже поздно, а ехать нам надо было далеко. Катя была у нас праведницей, олицетворением простоты и смирения, но мы, особенно я, ее всегда дразнили и изводили. И как горько упрекала я себя, когда ее уже не стало! Не помню, как мы ее дразнили, но помню, что, когда я особенно зло к ней приставала, она посмотрела на меня кроткими голубыми глазами и сказала: «Что я тебе сделала, чтобы ты так меня изводила?» Меня это глубоко потрясло. У нее был ореол золотистых волос, напоминавших мне сияние вокруг голов ангелов на картинах Фра Беато Анжелико. Она добросовестно училась и часами зубрила. Она где-то вычитала, что можно исправить форму носа шпилькой, и иногда надевала на ночь на свой широковатый нос. Она еще дома прочла университетский курс. К ней приходили учителя логики, химии, высшей математики и других наук, и она усердно занималась. Из ее любимых книг были «The Daisy Chain» и «Little Women»,[52]52

«Цепь маргариток» и «Маленькие женщины» (англ.).

[Закрыть] которые она по нескольку раз перечитывала. Иногда мы с ней играли в куклы, но больше всего нам нравилось играть с маленькими куклами, для которых у нас были две складные комнаты, которые мы ставили рядом на столе и затем расставляли крошечную мебель и куколок, которых обшивали сами по последней моде из образцов, полученных Мама со всех концов. Она была глубоко верующая, и Папа в ней души не чаял, и у них были трогательные отношения. Мама с ней часто советовалась.

Сашу мы редко видели зимой, только за едой, так как он много учился и был больше со своим воспитателем, Евгением Евгеньевичем Бачинским, которого все мы любили. Когда он поступил в Катковский лицей, то мы его видели лишь за обедом и вечером. Я уже говорила, что он трогательно и незаслуженно был ко мне привязан в детстве и после его болезни, но я, гадкая, злоупотребляла его любовью, часто мучила и приставала к нему, вместо того чтобы дорожить его дружбой. Он великолепно учился и окончил лицей с отличием. Он нам много рассказывал о лицее и ломоносовцах: это были ученики, которые по бедности воспитывались на стипендии и жили там же. Саша с ними дружил, так как в большинстве это были выдающиеся люди, иначе бы их и не приняли в число ломоносовцев. Михаил Никифорович Катков сам вникал во все подробности жизни лицея. Он ввел занятия теннисом в лицейском большом саду, там же ученики играли в волейбол и крокет. Папа нам выписал крокет из Лондона, и мы весной сами играли в нашем небольшом саду в Шереметевском переулке. В Дугине же мы бесконечно состязались в крокет, который был тогда в большой моде.

Муфка была мне ближе всех по возрасту, и почти по всем предметам мы занимались с ней вместе. Она была очень способна, хорошо училась и отличалась большой музыкальностью. Со временем у нее обнаружился красивый голос контральто. Она была крайне нервной, и помню, что она как-то странно одевалась по утрам: она комкала свою рубашку и подбрасывала ее бесконечное число раз вверх, приговаривая: раз, два, триче… Последнее слово, верно, означало соединение трех и четырех. Такая же процедура следовала с чулками. Когда я теперь это вспоминаю, то удивляюсь, отчего это не пресекалось в детстве. Одно время она страдала глазами, и я помню, как, гуляя по Тверскому бульвару, я ее водила под руку, причем на ней были синие очки, чтобы глаза не слезились. Думаю, что солнце и ослепительный снег вызывали это слезотечение. Соня еще не доросла до гувернантки, когда у нас была Leek, и только приходила в классную для некоторых уроков и жила у Мими в детской. Она была ее любимицей. Все всегда ею восхищались, а мы дразнили, потому что она как-то особенно выкручивала руки от застенчивости. Она была худая и долговязая, и Таня Гагарина, которую мы видели в Баден-Бадене, называла ее Tanviete herbe.[53]53

Былинка (нем.).

[Закрыть] Учеба у нее шла туго. Когда она с Leek читала рассказы, то проливала тихую слезу от напряжения, а на вопрос Leek о причине ее слез отвечала: «Because I was looking at one place and my eyes watered».[54]54

«Я смотрела в одну точку, и глаза начали слезиться» (англ.).

[Закрыть] Конечно, мы не упускали случая ее подразнить на этот счет.

Петя был неописуемой красоты ребенком, смуглолицый и большеглазый, с длиннющими ресницами. Когда он выходил гулять в черной бархатной поддевке, опушенной мехом, и в большой белой лохматой папахе, то Мими беспрестанно останавливали прохожие на улице и спрашивали, чей такой очаровательный ребенок, но он ненавидел, когда разные чужие дамы хотели его поцеловать и потискать. По утрам, помню, он всегда приходил к Мама в спальню, когда она еще была в постели. Он носил тогда миленькие платья из чесучи с матросским воротником и широкой юбочкой, которые Мама выписывала ему из Лондона от «Дэвиса». Он был очень самостоятелен. Однажды он напроказил, и Мама велела ему уйти обратно в детскую, а так как он был очень упрям, то идти не захотел. Тогда Со, которая всегда в это время готовила все для Мама, взяла его спокойно за руку с тем, чтобы отвести к Мими, но он в порыве гнева вырвался со словами: «I go ba maself! Nasty pig! Nasty pig!»[55]55

«Я пойду сам! Гадкая свинья! Гадкая свинья!» (англ.)

[Закрыть] Он еще плохо выговаривал некоторые слова. Затем, заложивши руки за спину, как это часто делал Папа, он замаршировал назад. Со и Мама умирали, сдерживая смех, так как не хотели, чтобы он это заметил. Несмотря на его вспыльчивость, все его обожали. Мама всегда говорила, что в нем Panin blood,[56]56

Панинская кровь (англ.).

[Закрыть] и считала, что в нас с ним были the throw back,[57]57

Наследие прошлого (англ.).

[Закрыть] так как Панины были выходцами из Италии, и она приписывала нашу смуглость примеси этой крови. Она даже докопалась до того, что в Италии, в городе Лукка, существует семья Римини, у которой с Паниными общий герб: дельфин. В то время старший в роде был содержателем гостиницы или постоялого двора. Мама с ним списалась и узнала, что их герб совершенно одинаков.