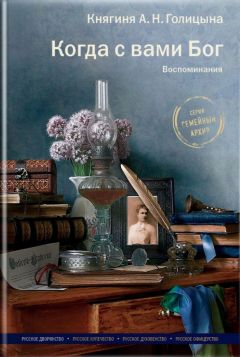

Текст книги "Когда с вами Бог. Воспоминания"

Автор книги: Александра Голицына

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

В Совдепии

Я давно забросила свои воспоминания, моя Аглаидушка, которые начала писать по твоему желанию: все нет возможности спокойно засесть за них, а между тем так хотелось оставить вам на память светлый образ наших дорогих родителей и Фрумошки. Его вы помните, и для вас он жив в памяти, а также в сердцах ваших. Если Господь продлит мне жизнь, то, может быть, удастся дописать начатое, а пока хочу записать все, что было после кончины нашего Фрумошки. Я многое начинаю забывать и потому тороплюсь это сделать. Ты и Масоля[118]118

Мария Павловна Сечени фон Сарвар унд Фелсовидек (1895–1976), рожденная княжна Голицына, дочь князя Павла Павловича и княгини Александры Николаевны. В браке с 1921 года (Москва) с графом Сечени. Разведены в 1931 году. Дети: Марианна, Александра, Ева и Беатрис.

[Закрыть] уже выезжали в свет до его кончины. Вывозили вас Тоца и дядя Боря,[119]119

Князь Борис Александрович Васильчиков (1860–1931), шталмейстер, старорусский предводитель дворянства (1884), почетный мировой судья Старорусского уезда, новгородский губернский предводитель дворянства (1890–1900), псковский губернатор (1900–1903). Во время Русско-японской войны главноуполномоченный Российского общества Красного Креста (РОКК) в Приморской и Амурской армии. Член Государственного совета. Женат на княжне С. Н. Мещерской, сестре княгини Александры Николаевны.

[Закрыть] у которых вы жили. Моей Тюре[120]120

Княжна Екатерина Павловна Голицына (1896–1988; умерла в Лондоне), дочь княгини А. Н. Голицыной. В замужестве Кэмпбелл. Сын Мелфорд.

[Закрыть] было 16 лет, Гунчик[121]121

Князь Сергей Павлович Голицын (1898–1938), сын княгини Александры Николаевны. После революции неоднократно подвергался арестам. Служил в провинциальных театрах актером в разных городах. В начале 1937 года переехал в город Николаев, где поступил на службу в штат труппы передвижного драматического театра. 2 сентября 1937 года был арестован и, обвиненный в шпионаже, 4 января 1938 года был приговорен к расстрелу.

[Закрыть] был в кадетском Александровском корпусе, а Фуга,[122]122

Княжна Софья Павловна Голицына (1901–1996), дочь княгини А. Н. Голицыной. В 1930 году вышла замуж за барона Джона Иоганна Вольфганга фон Либиха (1904-?). В разводе с 1946 года. Дети: Поль, Губерт, Конрад и Анжелика. Умерла в Германии.

[Закрыть] Лап[123]123

Князь Николай Павлович Голицын (1903–1981), сын княгини А. Н. Голицыной. В 1932 году женился на американке Жозефине Деннехи (1912–1988). Жил в Америке. От этого брака имел трех дочерей: Александру, Марину и Жозефину.

[Закрыть] и Алекушка[124]124

Княжна Александра Павловна Голицына (1905–2006), дочь княгини А. Н. Голицыной. Имела два прозвища: Алека и Ловсик.

[Закрыть] еще детьми. Алеке было всего 8 лет. Дорогой дядя Боря помогал мне разобраться в делах: одолжил деньги на похороны и первые расходы и поручил наши дела (он был вашим опекуном) своему заведующему, Рындину, который очень хорошо их вел, но случилась революция. В тот год одно Слудицкое лесное хозяйство должно было дать 75 000 рублей дохода, причем все недоимки по всем имениям были уже уплачены, а их было изрядное количество, когда Рындин за них взялся. Фрумошка был так занят делами Дворянства и в Государственном Совете, что ему было трудно уследить за своими делами и за делами Дубровок, которые были поручены тете Ольге,[125]125

Княжна Ольга Павловна Голицына (1861–1934), сестра князя Павла Павловича Голицына.

[Закрыть] а она в них ничего не понимала. Дорогой дядя Петя[126]126

Князь Петр Павлович Голицын (1869–1930), полковник Гвардейского гусарского полка. Брат князя Павла Павловича. Женат на княгине Анне Борисовне, рожденной княжне Щербатовой (1872–1959), дочери князя Бориса Сергеевича и княгини Анны Николаевны, рожденной баронессы Бутурлиной.

[Закрыть] предлагал мне денег, когда узнал про наши затруднения, и выплачивал мне по 200 рублей в месяц все то время, пока дела не поправились настолько, что можно было справиться без его щедрой помощи. Я не просила его быть вашим опекуном, зная, что он способен на нас ухлопать деньги, которые принадлежали его семье. А дядя Боря, будучи не менее щедр, не мог потратиться на нас, так как все это было васильчиковское, и потому я могла со спокойной совестью его просить об опеке. Он заботился о вас, как родной отец. После кончины Фрумошки, в день его похорон, добрый Михаил Николаевич Бушкевич, бывший старшим Предводителем Дворянства, и потому заместивший временно покойного, сказал мне от имени всех предводителей, что они просят нас остаться в Новгороде на нашей дворянской квартире и считать ее своей. Нас это глубоко тронуло как доказательство неподдельной любви к нашему Фрумошке. Бушкевич сказал мне: «Семья нашего дорогого князя для нас родная». Помню, как он говорил мне это в Марьине[127]127

Имение Марьино перешло в род князей Голицыных от родственников по женской линии графов Строгановых. Князь Павел Павлович Голицын – последний владелец майоратного имения. В советские годы усадьба использовалась как учреждение санаторного типа.

[Закрыть] в картинной галерее, когда мы собрались в столовой после похорон; я стояла как в дурмане, и казалось, что все кругом рухнуло, и я не понимала, как начать жизнь без него. Тогда Бушкевич отвел меня в сторону и сказал мне это. Эта любовь и сочувствие согрели и помогли в ту минуту, как часто и после.

Мы так и остались в Новгороде, куда вернулись из Петербурга, и жили там, кажется, до конца 1915 года, когда смогли нанять себе квартиру в Царском Селе. С помощью дяди Бори, или, вернее, с его одобрения, я написала губернскому Предводителю Дворянства, что не считаю более возможным злоупотреблять добротой новгородского Дворянства и что наши средства позволяют переехать в Царское, где жило большинство моей семьи: Мещерские, Игнатьевы, Толстые,[128]128

Графское достоинство эта линия рода Толстых получила от Петра Андреевича Толстого (1645–1729) – государственного деятеля, дипломата, сподвижника Петра Великого, одного из руководителей его секретной службы (Преображенского приказа и Тайной канцелярии), удостоенного высокого титула в 1727 году при коронации Екатерины I. Знаменит в истории России тем, что ему удалось ловким дипломатическим путем вернуть из-за границы царевича Алексея Петровича. После смерти императрицы Екатерины I был арестован и сослан в Соловецкий монастырь. Татьяна Львовна Сухотина-Толстая, как вспоминает княжна Зинаида Алексеевна Шаховская, говорила: «Вот смотрите, первый граф Толстой. Гордиться нечем. Титул был дан Петром Великим за удушение царевича Алексея».

[Закрыть] а Васильчиковы[129]129

Древний род князей Васильчиковых ведет свое происхождение, по свидетельству летописца, от Индриса, в крещении Леонтия, который, по преданию, выехал в 1353 году с сыновьями и дружиной из Кесаревой земли к Черниговскому князю. Родоначальником фамилии стал потомок Индриса в девятом поколении Василий Федорович Дурной, по прозвищу Васильчик.

[Закрыть] жили в Петербурге, то есть тоже поблизости. Дядя и Тоца пригласили нас на лето к себе в Выбити,[130]130

Родовое имение князей Васильчиковых. Находилось в Старорусском уезде Новгородской губернии. Первый владелец имения – князь Алексей Васильевич Васильчиков – получил его как приданое за женой, княгиней Екатериной Илларионовной, рожденной Овцыной. Она была первой устроительницей усадьбы.

[Закрыть] где также гостили Мещерские, но до того мне пришлось съездить с тобой, Аглаидушка, в Марьино, чтобы разобрать бумаги. Наши дорогие друзья, Верушка и Дмитрий Дмитриевич Томановские, поехали с нами, зная, как это будет тяжело, и помогли нам во всем. Мы ехали с тобой до Волхова на пароходе, и с нами ехал Коля Родзянко, который был очень мил. Томановские оставались с нами в Марьине все время. Нашу жизнь в Выбити до начала войны я помню плохо, знаю только, что на душе было все время так тяжело, что даже ваша любовь и ласка как-то мало помогали.

Пока мы были в Новгороде, я уходила в спальню Фрумошки, где спала одно время, там я молилась и изливала душу Богу в одиночестве. Мне казалось тогда, что Фрумошка тут, возле меня, молится со мной. Это помогало. Когда же мы переехали в Выбити, это чувство оставило меня, и только терзала неизменная тоска и угрызения совести оттого, что я была такой недостойной и несносной женой такого ангела, каким был наш Фрумошка. Я молилась о том, чтобы вы в жизни стали лучшими женами и матерями, чем я.

Но вот вскоре, казалось совсем неожиданно, стряслась война. Это было летом. По каким-то причинам мне нужно было поехать в Петербург. Кажется, меня вызвала тетя Мили, как только узнала, что Дятел отправляется на войну. Дядя Боря в это время лечился в Гамбурге, а Игнатьевы были в Выбити с нами, если помните. Так вот, я отправилась и в Сольцах села на поезд. Сначала невозможно было найти места в вагоне, так как во всех проходах стояли спешно вызванные по случаю мобилизации военные и их семьи. В отделениях (купе) стояли и сидели друг на друге военные, женщины, дети. Раз войдя, нельзя было выйти. Наконец я отыскала себе уголок в одном отделении, где люди потеснились, чтобы усадить меня. Тоца мне дала с собой корзиночку винограда, и я предложила его своим спутникам, которые набросились на него и быстро съели, объяснив мне смущенно, что едут вторые сутки без маковой росинки во рту. Слава Богу, что было чем их угостить. Все эти люди с воодушевлением и горячностью говорили о войне, рвались в бой, и все мы обсуждали ее возможные последствия.

На другой день, проходя по набережной у Зимнего дворца, я слышала несмолкаемое «ура!»: это Государь читал Манифест о начале боевых действий и о назначении Главнокомандующим Великого Князя Николая Николаевича. В этот мой приезд я старалась все время быть с дорогой тетей Мили, которая была совсем убита тем, что Дятел (ее муж) снова отправляется на войну, а она не может следовать за ним. Он проделал всю японскую кампанию, а она тогда перебралась в Читу, чтобы быть к нему поближе. Теперь она говорила мне: «Чувствую, что я не переживу этой разлуки, Лимоша! У меня просто не хватает сил!» И действительно, она умерла 5 августа, как уверяли доктора, от шока, а война началась 16 июля. Я не могла оставаться с ней, так как вы были в Выбити, и бедная Тоца ужасно беспокоилась о дяде Боре, от которого уже не было вестей. Он в конце концов с трудом вернулся, оставив вещи в Германии, а на границе всех русских пассажиров высадили, и им пришлось идти часть дороги пешком, причем немцы проявляли крайнюю грубость. В Германии находились также Лутовиновы: Евгений Александрович и Леонила Федоровна. Он был Предводителем новгородского Дворянства и заболел раком языка, который затем перешел на горло. Заболел он осенью, когда Фрумошка еще был не очень плох. Леонила Федоровна первым браком была за Шарко (бывшим новгородским прокурором), и я тогда ее мало знала, хотя Фрумоша часто бывал в веселом и молодом судейском кругу, я же себя считала старой и скучной для них. Помню, как товарищ прокурора, Воронович, уговаривал меня вести более светский образ жизни, на что я отвечала, что «Je ne gagne pas d'être connue».[131]131

«Мне не нужна такая известность» (фр.).

[Закрыть] После развода с Шарко нас с Леонилой Федоровной сблизила ее беременность. Они оба страстно мечтали о ребенке, но кончилось тем, что она не смогла родить (не помню, по какой причине, ее пришлось оперировать, и она чуть не умерла на операционном столе от отека легких). Вот это-то ее горе от потери ребенка и надежда на то, чтобы его все-таки иметь, нас и сблизили. Она была счастлива с Лутовиновым, и оба они как бы духовно преобразились. Когда Фрумошка скончался, я просила ее с мужем не приходить на панихиду из боязни, что это на них подействует угнетающе, но они непременно захотели проститься. После того, еще в Новгороде, Лутовинов раз пришел ко мне, прося совета, так как врачи настаивали на его лечении в Германии, и он думал поехать один, оставив жену в деревне у матери, Марии Алексеевны, чтобы не тревожить своим состоянием. На это я ему сказала, что если ему хочется, чтобы жена сошла с ума от беспокойства, то действеннее средства не придумать, и что она не только вправе, но обязана быть с ним, куда бы он ни поехал, а остальное он должен поручить Господу и не сомневаться в том, что Он знает лучше, что нам нужнее всего. Я дала ему маленькое Евангелие и просила постоянно читать. После его смерти Леонила Федоровна мне говорила, что он никогда с ним не расставался и всегда, всегда читал. Вскоре после его ухода от меня она пришла с благодарностью за совет с ней не разлучаться, так как такая мысль более всего ее страшила. От нее я впоследствии узнала то, что теперь расскажу, так как все это занимательно и лишний раз доказывает, как Господь Сам нас ведет и приводит к пониманию Его любви. Раньше оба они были равнодушны ко всему тому, что самое важное в жизни, и если и не были неверующими в полном смысле, то совершенно равнодушными. Уехали они в Баден, где их застала война. Ему было уже очень плохо, и он ходил на перевязки дважды в день, так как болезнь вышла наружу. Ему делали прижигания с радием, и он требовал постоянного и тщательного ухода. Все к ним были очень внимательны, но с началом войны все резко изменилось: врач стал груб и отказался его лечить, а начальство приказало немедленно покинуть Германию. На мольбы Леонилы Федоровны повременить ввиду его состояния ответили отказом, и волей-неволей им пришлось спешно ехать назад. Жара стояла убийственная. Кажется, их направили к швейцарской границе с тем, чтобы потом ехать в Геную и оттуда морем в Россию. Не доезжая швейцарской границы, их высадили (была большая партия русских) и велели идти пешком. Она попросила кого-нибудь нести багаж, так как сама поддерживала мужа. Все отказались. Наконец один человек взялся довезти их вещи на какой-то тележке до границы. Лутовинов, обливаясь потом, сидел на скамейке, и вся повязка насквозь промокла гноем. Она увидела, что ему дурно, и просила дать ему возможность посидеть и отдохнуть, но им велели идти дальше к границе. С большим трудом в конце концов они добрались до Генуи, чтобы ждать отходящий пароход. Ему становилось все хуже, но он мечтал вернуться в Россию. Раз утром она проснулась, услышав, что он пошел к умывальнику, но затем вдруг возник шум, похожий на сильную струю воды; она вскочила, бросилась к нему: оказалось, что из сонной артерии ручьем лилась кровь. Он стал падать. Она с трудом удержала его, опустив на пол. Когда она бросилась к звонку, чтобы позвать доктора, он уже не дышал. Пришедший врач подтвердил его смерть и тут же потребовал плату. Леонила Федоровна говорила, что ее муж постоянно готовился к смерти: молился, в Бадене несколько раз причащался, а в Генуе горевал, что нет священника. Ей пришлось отнести его гроб на кладбище Campo Santo, где был участок для православных, и после войны она надеялась перевезти его прах на родину. Каждый день она ходила на его временную, как ей казалось, могилу, молилась там и проводила все дни, возвращаясь лишь к вечеру. Ее ужасно мучило отсутствие священника, который бы благословил могилу и помолился у нее, а время шло, и скоро должен был отойти пароход, но она продолжала молиться, прося у Бога послать ей священника. Накануне отхода парохода она, по обыкновению, пошла на кладбище, чтобы в последний раз проститься с дорогой могилой, и, обливаясь слезами, просила у Бога послать ей утешение. Долго она молилась и наконец решила пойти в гостиницу пораньше, чтобы закончить все дела. Простившись с могилкой, она пошла к выходу, низко опустив голову, и вдруг, услышав чьи-то шаги, подняла ее: перед ней стоял русский священник, высоко подняв крест над головой. Она бросилась к нему, думая сперва, что это ей почудилось, и воскликнула: «Батюшка! Откуда вы? Кто вас прислал?» «Бог прислал меня, – ответил он. – Я проездом в Генуе, завтра еду дальше на пароходе и пришел сюда, думая, что, может быть, найду какую-нибудь скорбящую душу или просто благословлю и помолюсь над нашими одинокими могилками». Она повела его на свою могилку и уже успокоенная и радостная покинула Геную. Священник ехал на том же пароходе. Когда она вернулась в Россию, то отдалась приходской жизни: постоянно бывала в церкви, почти в ней жила, обучала людей и вся горела любовью к Богу и ближним. Не знаю, что потом с нею сталось, так как с революцией мы потеряли друг друга из виду.

Но вернусь к своему рассказу о дорогой тете Милиньке. Когда она заболела, Дятел дал мне знать, чтобы я приехала, что я тотчас и сделала. В этот раз я ехала в купе с одной дамой в глубоком трауре. Она все время плакала, и мне было как-то неловко быть безучастной к такому горю. Не помню, как завязался наш разговор, но кончилось тем, что она рассказала, что ее муж был начальником станции в Вержбалове, а когда началась война, на него донесли, будто он шпионил в пользу немцев и передал им какие-то тайны. Он с отчаяния застрелился, хотя был совершенно невиновен. Его звали, кажется, Проскурняков или что-то в этом роде. Она его обожала. Больше я ее не встречала и ничего не могла узнать об этом деле.

Многие люди, возвращавшиеся из Германии или через нее, испытывали всякие неприятности. Так Великая Княгиня Елизавета Маврикиевна подверглась грубостям со стороны немцев, несмотря на то что сама была немецкой принцессой. Сама Государыня Мария Федоровна отказалась на проезд через Германию и вернулась окольными путями через Финляндию, куда выехал ее встретить Государь, если мне не изменяет память. Когда тетя Мили заболела, ты, Аглаидушка, была уже в Петербурге, поступив на курсы сестер милосердия. Еленка и тетя Ольга Щербатова с мисс Е. были в строгановском доме, и, насколько помнится, Вера Масленникова все время приходила помогать в уходе за ней. Когда же ей стало совсем плохо, Дятел попросил меня выписать Масолю и Тюрю для похорон. Тетя потеряла сознание за два дня до кончины, но до того причастилась по просьбе Дятла. Когда же она скончалась, то было решено оставить ее временно в запаянном гробу в строгановской домовой церкви на Сергиевской ул., куда ее временно перевезли, а затем Дятел перевез ее в Княжьи Горки. Тоца и дядя Боря в это время были в Петербурге и помогали Дятлу как могли. Помню, что, проходя в день Преображения, на другой день после ее кончины, через большую залу у Полицейского моста, застала я заплаканную тетю Олю Щербатову стоящей у окна. Я подошла и обняла ее. Она мне сказала: «Now she knows the real meaning of today’s Transfiguration».[132]132

«И теперь она знает истинное значение нынешнего Преображения» (англ.).

[Закрыть] Вскоре она лишилась Олега, который умер совсем неожиданно от какого-то осложнения, кажется, со стороны сердца, и его тоже в запаянном гробу оставили в той же церкви. О нем скажу несколько слов. Он был женат на Соне Васильчиковой, которая была немного старше его, но брак их был счастливым, у них было четыре девочки, которых он обожал. Я всегда питала к Олегу нежность, еще с той поры, когда мы с Фрумошкой до нашей помолвки жили в Васильевском, а он был совсем маленьким. Позже он часто навещал нас в Марьине, и я даже мечтала о том, что он женится на тебе, хотя он был лет на десять старше. Во время моей свадьбы он был моим мальчиком с образом и надевал мне белые туфли, в которые я вложила червонец. В японскую войну он сопровождал во Владивосток поезд со снарядами, что было очень ответственно и опасно. Позже он отличился в эскадре. Это был исключительно хороший человек: благородный, прямой, веселый и глубоко верующий. Вспоминаю его свадьбу, кажется, в Адмиралтействе. Церковь была полна великих мира сего, так как его теща, Мери Васильчикова, любила вращаться среди них. Там была милейшая греческая Королева, Ольга Константиновна, Великая Княгиня Ольга Александровна, которая стояла напротив нас. Никогда не забуду лицо Олега, когда ему пришлось долго ждать Соню. Он стоял, вытянувшись в струнку по-военному, но душа его была погружена в молитву, и он не видел и не слышал окружавшей его сдержанной суеты. После его кончины мне рассказывали, что он часто ходил молиться на могилу о. Иоанна Кронштадтского, которого очень чтил. Там часто видела его одна старушка, которая однажды подошла к нему и сказала: «У тебя, верно, голубчик, большое горе, раз ты, такой молодой, все ходишь сюда. Скажи мне, и я тоже буду за тебя молиться». Олег ей ответил: «Не горе у меня, а великое счастье». И когда я видела его в семье, то всегда радовалась за них. Тоца говорила мне, что, когда он в последний раз причащался в строгановской церкви незадолго до смерти, все были поражены просветленным и сияющим его лицом. Соня умерла от рака в Париже, где она зарабатывала на жизнь шитьем нарядного белья для модниц. Теперь ее девочки работают в различных отраслях в Париже.

Но вернусь к войне. Мы жили в Новгороде, и Масоля с Тюрей поступили на курсы сестер милосердия, которые учредили Иславины, а ты работала в Кауфманской общине (Красного Креста). Младшие дети на лето ездили в Жерновец к Мещерским. В то время дорогая тетя Машенька Долгорукова жила у нас и работала в больнице Красного Креста в Новгороде. Больниц было много, и дел всем хватало. Война затягивалась. В самом ее начале погибло огромное количество офицеров из гвардейских полков, и большинство семей было в трауре. Кажется, в 1915 или 1916 году мы переехали жить в Царское, так как при помощи Рындина, управляющего дяди Бори, нам удалось выплатить все недоимки по имениям и быть в состоянии нанять квартиру в Царском, где жили тогда дядя Петя с семьей, Толстые, Игнатьевы, а Тоца с дядей Борей жили в Петербурге, так что мы были почти все вместе. С одобрения дяди Бори я написала благодарственное письмо новгородскому Дворянству за их помощь в память Фрумошки. Дворянское Собрание было тогда сдано под Ковенский лазарет, старшей сестрой которого была Нелька Смирнова, с которой мы очень сдружились. Позже она вышла за Муханова, бывшего на 18 лет моложе ее. Грустно было расставаться с Новгородом, но ты тогда уже была замужем и жила в Павловске, что тоже подтолкнуло меня на переезд. Жаль было покидать милый Новгород, в котором мы были так счастливы с Фрумошкой и где на каждом шагу встречались чудные старинные церкви, которые напоминали о прошлом города. Особенно грустно было прощаться с Софийским собором, так любимым Фрумошкой. Еще до переезда мне пришлось съездить в Марьино, так как все время ходили толки о наступлении немцев со стороны Петербурга, и дяде советовали вывезти все ценные картины из Марьина. Тут мне сильно помогла Екатерина Александровна Вахтер, которая сняла картины с подрамников и свернула, чтобы не попортить, а я их увезла с собой. Война затягивалась, и ходили всякие слухи. Говорили, что Распутин – немецкий агент и что он добивается сепаратного мира.

Дядя Павел[133]133

Граф Павел Николаевич Игнатьев (1870–1945), церемониймейстер, министр народного просвещения. Его мать – графиня Екатерина Леонидовна, рожденная княжна Голицына. Супруг княжны Наталии Николаевны Мещерской. Эмигрировал с семьей. Первое время жил в Лондоне, позднее переехал в Канаду.

[Закрыть] был сначала Министром Земледелия, а затем Народного Просвещения. У него часто бывали люди, которые были в курсе дел, и они с тревогой обсуждали нарастающие события. Однажды при встрече с Тоцей я от нее услышала: «Я написала!» «Кому и что?» – спросила я, не понимая, в чем дело. Оказывается, после долгих размышлений и молитв она написала Императрице Александре Федоровне письмо и отправила его почтой, никому не сказав о своем намерении, чтобы лично нести ответственность за содеянное. Она подписалась: княгиня Софья Васильчикова, рожденная княжна Мещерская. Когда она сказала мне, что послала по почте, то я заметила: «Ну, тогда его никто не получит», зная, что письма проходят цензуру Воейкова, но не учла одного: письма, которые могли кого-то потопить, непременно доходили. Постепенно она мне рассказала, как ее долго мучила мысль, что Императрица не видит и не понимает всего вреда, который она делает, вмешиваясь в дела правления, допуская влияние такого проходимца, как Распутин. В результате она написала на блокноте Государыне примерно следующее: что она умоляет ее предоставить Государю управление Россией, не вмешиваясь в государственные дела и не впутывая в них темные личности, что у нее самой достаточное поле деятельности: благотворительность в стране, нуждающейся в ее помощи. Я не помню уже всех подробностей, но суть письма была таковой. Когда я спросила, что сказал на это дядя, она ответила, что сначала был недоволен, а потом сказал, что надо ждать реакции. У самой же у нее отлегло от сердца с тех пор, как написала. Через несколько дней Фредерикс дал дяде знать, что его просят зайти по важному делу. Фредерикса все знали как благороднейшего человека, преданного Государю и России. Дядя застал его в страшном волнении. Он ходил взад-вперед по кабинету и сообщил, что речь идет о письме Тоцы к Императрице. По этому поводу его вызывали к Государю, и он видел, до чего была разгневана Императрица, которая требовала, чтобы Тоцу заставили вернуть фрейлинский шифр и сослали за такое дерзкое письмо. Государь был расстроен таким гневом. Фредерикс уверил его, что знает давно нашу семью и что письмо написано из самых благих намерений и верноподданнических побуждений. Что некорректная его форма служит доказательством искренности Тоциных чувств, а шифр, пожалованный Императрицей Марией Федоровной, отнимать нельзя. Затем, как это ни было ему тяжело, Фредерикс объявил дяде волю Государя: сослать Тоцу в имение Выбити на неопределенное время, до дальнейших распоряжений. Дядя ответил, что его воля будет исполнена и что он сам разделит с Тоцей ее ссылку. После этого он спросил об отпущенном на переезд времени. Дело было в ноябре, и лед на Шелони у Сольцев в результате оттепели был ненадежен. Фредерикс был очень огорчен таким исходом дела и ответил, что ехать предстоит как можно скорее. Я все узнала в тот же день, получив от Тоцы телеграмму с просьбой приехать в Петербург из Царского. Тетя Пушкина тоже, кажется, получила подобное приглашение, так что мы отправились вместе, ломая головы о причине такой спешки. У Тоцы мы застали тетю Ольгу Урусову, которая рвала и метала. Тоца с дядей были абсолютно спокойны и ждали ответа от Антипкина о состоянии Шелони. Дядя просил пока никому не говорить о ссылке, чтобы не вызвать демонстраций и дать им незаметно уехать. При нас же был получен ответ, что проезд возможен, и ехать было решено на следующий день. Мы все собрались на грустные проводы, так как проезд через Шелонь оставался рискованным. Мне пришлось, по поручению Тоцы, заехать на Морскую, и тут я узнала, что Дума и Госсовет, узнавшие о случившемся, завезли свои карточки и спрашивали, куда уезжают Васильчиковы, так как хотели им устроить овацию.

Вспомнилось одно забавное происшествие с графиней Ольгой Александровной Толстой (сестрой дяди). Она с нами провожала их на вокзал и сказала, что принесла с собой условный шифр, вернее, ключ к нему, чтобы дядя и Тоца понимали в письмах, подвергающихся цензуре, о ком идет речь. Когда же она хотела его достать из кармана, то обнаружилась его пропажа, а там, наряду с прочими обозначениями, значились условные для Государя и Императрицы. Уезжая, Тоца и дядя просили, чтобы не делали fuss[134]134

Суматохи (фр.).

[Закрыть] по поводу их ссылки и никаких ходатайств не возбуждали, так как мы узнали, что тетя Мейзи Орлова-Давыдова и тетя Катуся Васильчикова[135]135

Княжна Екатерина Петровна Васильчикова (1871–1924), дочь князя Петра Алексеевича и княгини Евгении Владимировны, рожденной графини Орловой-Давыдовой. Сестры: светлейшая княгиня А. П. Ливен, М. П. Стахович и княгиня О. П. Урусова. В 1927–1930 годах находилась в заключении.

[Закрыть] собирают подписи под каким-то адресом Императрице с просьбой отмены ссылки. Мы с тетей Пусенькой обязались сделать все, от нас зависящее, чтобы их отговорить, так как Императрица кому-то сказала, что никому не позволит вмешиваться в это дело. На следующий день мы сговорились собраться у Ольги Толстой с тем, чтобы Мейзи Орлова-Давыдова и тетя Катуся тоже туда приехали. Все собрались, кроме тети Катуси, которую пришлось долго ждать. Мы позвонили к ней домой, и там ответили, что она выехала к нам. Мы так и не поняли, что же ее задержало. Тем временем нам удалось убедить тетю Мейзи в том, что, кроме вреда, ничего из их обращения выйти не может. Наконец тетя Катуся появилась в растрепанных чувствах и сильном волнении: оказалось, что она под фартуком держала этот адрес, а когда доехала до Моховой, то оказалось, что он исчез, вероятно, выкатившись на мостовую, а может, попал в руки полицейского. Она метнулась назад в поисках потерянной бумаги, справляясь у городовых, но никто ее не видел, и она в отчаянии приехала все это рассказать. Мы уговорили ее оставить мысли об адресе и дать улечься всей этой истории в интересах самой Тоцы, которой так претили все эти демонстрации. Вскоре мы все разошлись, ожидая вестей о переправе через Шелонь. Тетя Катуся продолжила свои поиски адреса и вскоре нашла его в полиции, откуда ей удалось его вызволить, благодаря любезности тамошнего персонала и, кажется, с условием уничтожить злополучную бумагу. Затем мы получили известие о благополучном прибытии в Выбити, а из писем позже узнали, что переправа была сопряжена с опасностью, так как лед потрескался и был ненадежен. Они остались там до переворота и вернулись в Петербург много позже. Им не хотелось показывать радость освобождения из ссылки.

Вскоре после их отъезда произошло глупое убийство Распутина, которое только еще больше все запутало и осложнило, хотя, конечно, Юсупов и его сообщники думали таким путем спасти Россию. Но убийство всегда есть преступление и всегда бессмысленно, так как Господь сказал: «Мне отмщение. Аз воздам», и Ему надо поручать все в жизни, как народов, так и отдельных людей.

Тут я многое позабыла и помню неясно, но знаю, что мы часто собирались у Игнатьевых в доме на Павловском шоссе, и дядя Павел нам много рассказывал о положении дел, о его тревогах, о его докладах Государю, который выслушивал все с интересом, но его окружали люди, ставившие личное выше всего, которым судьба России была безразлична, и они умели повернуть дело к своей выгоде. Вырубова была в родстве с Игнатьевым через Танеевых и несколько раз старалась сблизить Игнатьевых с Распутиным, но они наотрез отказались от чего-либо подобного. К ним часто приезжала сестра Смирнова, и через нее мы узнали о первых вспышках революции и о том, что творилось в столице.

Помню, как мы были в церкви Всех Скорбящих Красного Креста в Царском. Нас тогда поразили новые прошения на житиях и отсутствие молитвы о Государе и его Семье на великом выходе после отречения. В это время все царские дети и Вырубова болели корью, и Государыня сама за ними ухаживала, так как доктора (не помню их имен) отказались их лечить после переворота. Масоля и Тюря служили в одном из военных госпиталей сестрами милосердия. Им советовали нацепить красные банты для большей безопасности, так как почти все это сделали, а многие украсили ими своих кучеров из потворства пьяной черни. Сестры же никогда этой гадости не надевали. С нами в одном доме жила семья Красина, то есть сама Красина со своими тремя мужьями и тремя дочками от всех трех мужей. Жил-то с ней один муж, но ежедневно приходили два другие. Как только началась революция, я велела сжечь все красные ленты, которые были в доме, и заодно красное вельветовое платье Ловсика, которое она ненавидела. Иногда дети играли с красинскими во дворе. После переворота маленькие Красины ходили с большими красными бантами на груди и, подойдя к малышкам, как мы тогда называли Лапа с Ловсиком, спросили: «Вы разве не знаете, что Николая больше нет? Почему вы не надели красные банты?» Дети ответили: «Мы не знаем никакого Николая, но мама велела красные ленты сжечь». «Николай раньше был царем», – сказали Красины, а Лап ответил: «Если ты говоришь о Государе Императоре, то так его и называй». Повернулись и ушли. После этого те оставили наших в покое.

Когда Масоля и Тюря со своими сестрами и врачами узнали, что врачи отказались ходить за царскими детьми, они попросили старшую сестру позвонить во дворец и просить разрешения помочь в уходе за ними. Сама Императрица подошла к телефону, была очень тронута, благодарила, но от помощи отказалась, так как сама вполне справлялась. Государя тогда не было в Царском, и ходили всевозможные слухи. Первые дни были очень тревожными, но тихими, однако это было невыгодно для тех, кому нужно было поднять чернь и подбить ее на преступления. Для этого был пущен в ход разгром винных погребов и лавок, так что по улицам, буквально, вино и водка текли рекой, а воздух был насыщен винными испарениями. Государь на время войны отменил продажу водки, что благотворно сказалось на населении, и только горькие пьяницы из мужиков оплакивали эту меру. В Новгороде дрогисты[136]136

Торговцы аптечными и химическими товарами.

[Закрыть] продавали мужикам одеколон. Я тогда очень удивилась, зачем им понадобились вдруг духи. Продавец мне объяснил, что с запрета на водку все пьют одеколон. Многие пили денатурат, приговаривая: «и дешево и вкусно», но многие от этого слепли. Ужасно было видеть распущенность солдат и слышать, как полки один за другим изменяли Государю, переходя на сторону бунтарей. Великий Князь Кирилл Владимирович, который в то время командовал Гвардейским Экипажем, нацепил на себя красный бант и во главе своей части отправился в Таврический дворец под «Марсельезу» присягать Временному правительству. Одна моя близкая подруга завтракала в это время у его супруги Великой Княгини Виктории Федоровны.

Его не было при этом, но к концу он пришел счастливый и довольный. Когда же жена спросила о последних вестях (это было еще до того, как Государя привезли из Пскова), он ответил, что революция в полном разгаре, все идет прекрасно,[137]137

Великий князь Кирилл Владимирович (1876–1938), старший сын великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны – старшей. Контр-адмирал. Командовал Гвардейским экипажем. В 1918 году эмигрировал в Финляндию. В 1922 году провозгласил себя местоблюстителем российского престола, а в 1924 году издал Манифест о принятии титула Императора Всероссийского, что вызвало раскол в среде монархической эмиграции. 1 марта 1995 года прах его и его супруги из фамильного склепа герцогов Саксен-Кобург-Готских был перенесен и перезахоронен в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Споры о том, что великий князь Кирилл Владимирович явился в Думу с красным бантом, ведутся до сих пор. Приверженцы великого князя, или, как их называют, «кирилловцы», утверждают, что это выдумка либеральных радикалов, противников монархии и личных недругов великого князя. Правда, сам факт появления великого князя в Думе во главе Гвардейского экипажа, которым он командовал, 1 марта 1917 года, то есть за два дня до отречения государя, кирилловцы не отрицают. Более того, они этот факт объясняют неудавшейся попыткой великого князя спасти монархию.

Сторонники широко распространенной версии о «красном банте» основывают ее на свидетельстве многочисленных лиц. Так единодушны в отношении «красного банта» верноподданный государя императора генерал Н. А. Епанчин и бывший председатель Думы В. М. Родзянко, которого генерал аттестует не иначе как «государственным преступником». Монархист В. Кобылин особо подчеркивает, что «даже Родзянко, приложивший столько усилий к совершению переворота в России, писал: „прибытие члена Императорского Дома с красным бантом на груди во главе вверенной его командованию части войск знаменовало собой явное нарушение присяги“»… В том же уверен и генерал Епанчин. Он пишет: «считали, и совершенно правильно, что поход Великого Князя Кирилла Владимировича в Думу до отречения Государя был, в сущности, изменой законному Царю». Уже в наше время князь А. П. Щербатов в своих мемуарах, вышедших в 2005 году, вспоминал, что в эмиграции великого князя «правые монархисты» не поддерживали. «Ему не простили „красный бант“, который он надел, когда, проявив личную инициативу, привел возглавляемый им гвардейский экипаж на церемонию присяги Временному правительству. Правда, впоследствии он этот факт отрицал». Следует отметить, что это пишет человек, бывший в очень близких отношениях с сыном великого князя, которого он называет «мой большой друг, Великий Князь Владимир Кириллович» и которого он «слишком любил и уважал», считая «достойным лучших государей России». В то же время князь Щербатов прекрасно знал, что его «большой друг» всегда категорически настаивал на том, что история с «красным бантом» – «чистый вымысел некоторых недоброжелателей в эмиграции».

История с «красным бантом» будет и впредь порождать разномыслие. Эпизод же, который приводит княгиня Александра Николаевна, свидетель беспристрастный, говорит о том, что великий князь Кирилл Владимирович не был лишен амбициозных побуждений.

[Закрыть] а им недостает только сына. У них родился сын, когда вскоре после этого они, кажется, бежали в Финляндию.

Зайдя как-то навестить Ирину Толстую (Раевскую, которая потом вышла замуж за Тедди Карлова), я в первый раз увидела нескольких офицеров, переодетых в штатское, которых сперва не узнала, а потом с удивлением спросила, почему они так оделись. Они ответили, что скрываются. Вскоре после того, раз под вечер, когда я вернулась домой, то застала тебя, моя Аглаидушка, на квартире с двумя высшими офицерами-артиллеристами, которых ты просила приютить на ночь, так как их жизни были в опасности. Мы их накормили, как могли, и они остались до утра, после чего ушли. Тогда уже начались безобразные избиения офицеров солдатами. В Кронштадте творились невероятные ужасы, и мы потом узнали, что Мишка Толстой спасся чудом, когда их всех (т. е. морских офицеров) тащили на пытки и резню. Один из матросов схватил его, вытолкал из толпы, отвел в какой-то подвал и велел переодеться в матросское платье, которое он принес с собой, и тем спас его, в то время как одних заколачивали живыми в гробы, а в других стреляли в упор, резали их на куски и тому подобное.

Когда Государя привезли в Царское и дети поправились настолько, что могли выходить в сад, они вместе там гуляли или работали в саду, а перед решеткой собиралась толпа зевак, которые, не стесняясь присутствием Великих Княжон, ругали Государя и их самыми отборными словами. Нам это рассказывали видевшие и слышавшие люди. Хотя дисциплина и падала с каждым днем, больные из лазаретов не могли выходить на прогулку одни без сестры милосердия. Сперва они шли, куда она их вела, но затем заявили, что хотят идти ко дворцу: посмотреть на Государя и его дочерей. Тюря наотрез отказалась. Они начали кричать, что пойдут, куда хотят. Она повернулась спиной и сказала, что в таком случае без нее, так как не допускает мысли, что солдаты, которые когда-то присягали Государю, теперь пойдут на него смотреть, как на зверя в клетке. Один из солдат ее поддержал, говоря: «Стыдно вам, братцы!», после чего все повернули обратно в лазарет. Но даже такое воздействие вскоре оказалось безнадежным, хотя я всегда и везде замечала, что проявление твердости озадачивало всех этих озверевших людей, хотя бы на короткое время.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?