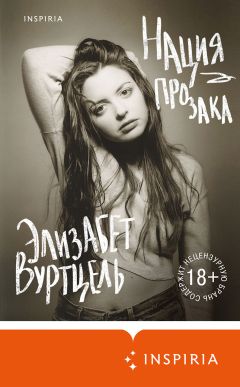

Текст книги "Нация прозака"

Автор книги: Элизабет Вуртцель

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

3

Умереть от любви

Когда я думаю обо всем, что он сделал из любви ко мне – о том, что люди делают друг с другом из-за какой-то любви. Этого хватит, чтобы погрузить в страдания весь мир. Кому нужна ненависть, если можно быть несчастным без нее.

К тому времени, когда я перешла в восьмой класс, родители были готовы убить друг друга. Впервые со времен развода им пришлось регулярно общаться друг с другом, чтобы решить, что со мной делать. И все это были безнадежные переговоры, приносившие одно разочарование, а мое состояние ухудшалось едва ли не от каждой мелочи. Я была похожа на жаркое, которое уже переперчили, но повара норовили все равно добавить каждый своих приправ, окончательно превращая блюдо в отвратительную, вязкую мешанину.

Когда речь заходила о совместных действиях, родители были командой кошмаров. Представьте себе двух человек, которые почти не разговаривали последние десять лет, проходили мимо в вестибюле, передавая меня друг другу, а теперь были вынуждены постоянно общаться, что чаще всего оборачивалось ссорами и ором по телефону по ночам. Я лежала под одеялом у себя в комнате и не спала, даже не пыталась заснуть, и слушала мамин голос. Иногда, если мне удавалось задремать, их голоса из соседней комнаты вторгались в мой сон вражеской армией. Маму я слышала хорошо, отчетливо, а вот слова отца были отданы на откуп моему богатому воображению. Они спорили о том, подходит ли мне доктор Айзек, о том, кто будет за что платить, и, конечно же, о том, кто из них виноват в том, что со мной происходило. Они раскапывали старые ссоры, и стало ясно, что если им когда-то и удалось зарыть топор войны, то совершенно точно неглубоко. Мелочность обоих была катастрофической: когда мне пришлось поставить брекеты, папа жаловался, что мама выбрала самого дорогого, странного и нечистого на руку ортодонта; мама возражала и говорила, что в любом случае девяносто процентов расходов покроет его страховка, так что какая ему разница. Отец обвинял маму в том, что на мою частную школу и красивую одежду она тратит больше, чем любой из них мог бы позволить, а мама кричала, что, будь его воля, я бы училась в какой-нибудь ужасной государственной школе в Квинсе, где тогда жил отец, и что мне бы пришлось мириться с учениками, которые с трудом разговаривают и никогда не бывали на концерте Баха или в Метрополитен-опера. И в конце концов она говорила, что это мое счастье – что именно она взяла на себя опеку надо мной. Он говорил, что она живет в своем выдуманном мире; она говорила, что он живет в своем выдуманном мире.

Хотя я не слышала его голоса, я уверена, что отец обвинял маму в том, что она плохая мать, отчего мама принималась кричать еще громче; это было равносильно обвинению в том, что она напрасно прожила жизнь и что она не смогла справиться с тем единственным, что ей было под силу. Ответ всегда был одинаковым: «Дональд, – кричала она, – мне пришлось воспитывать нашу дочь в одиночку, без твоей помощи. Да я вообще святая, да, я. Ты никогда не забирал ее на каникулы. Никогда не проводил с ней выходные. Я делала все сама и думаю, что неплохо справилась, а ты вообще ни при чем».

Потом она швыряла трубку, наступала тишина, а затем раздавался плач. Слышать его было страшно, казалось, что мама была частью хора древнегреческой трагедии и что сейчас разыгрывают похороны – и я думала, что едва ли стою таких хлопот.

Их война запоздала лет на десять. В свое время они разошлись и развелись вполне мирно: денег и собственности в их браке было так мало, что кроме какого-то фарфора и плохих записей Хосе Фелисиано[119]119

Хосе Филисиано (р. 1945) – слепой пуэрто-риканский музыкант, виртуоз-гитарист, композитор и певец.

[Закрыть] спорить было не о чем, и они даже не додумались нанять адвоката; одна из двоюродных сестер моей мамы была юристом и помогла с документами. Мама получила опеку, папа едва ли пользовался правом видеться со мной, а фиксированная сумма алиментов и расходов на мое содержание составила меньше семидесяти пяти долларов в неделю. Их отношения так долго были простыми и абсолютно понятными, что даже не верилось, что моя депрессия заставит их столкнуться лицом к лицу со всей этой взаимной яростью, что они годами подавляли.

Помню, что когда ссоры стали ежевечерними, я подумала о том, что есть в этом что-то неправильное, ведь, насколько я помнила, проблемы были у меня. Родители вроде как спорили о том, какое лечение нужно мне подобрать, но пока они орали друг на друга, я пряталась в своей комнате, все больше и больше впадая в отчаяние. Время от времени отец, чтобы разозлить маму, отказывался оплачивать мои счета за психиатра по своей страховке, не понимая, что от этого маме не станет хуже, а мне – станет. Все разваливалось. Я перестала быть ребенком, чьи родители развелись, и превратилась в ребенка, чьим родителям стоило бы развестись.

Вот она, эта штука под названием «депрессия», ее невозможно конкретно или точно определить (больше чем хлебница? меньше чем шкаф? животное, растение или минерал?), но она прочно утвердилась в моем сознании – мираж, видение, галлюцинация – и понемногу просачивается в жизнь всех, кто меня окружает, разрушая их так же, как я разрушаю себя. Будь она похожа на нашествие насекомых вроде тараканов, которые раньше ползали у нас на кухне, мы бы могли вызвать дезинсекцию. Господи, да будь она даже проблемой вроде невозможности решать квадратные уравнения на уроках алгебры, всегда были репетиторы, которые могли научить меня 2ab или 32 или тому, как правильно смешивать буквы и цифры. Но это было просто сумасшествие. В том смысле, что я не была алкоголичкой, анорексичкой, булимичкой или наркоманкой. Мы не могли свалить все на выпивку, еду, рвоту, худобу или шприцы, что так сильно меня изменили. Родители могли ссориться ночами напролет, пытаясь понять, что делать с этим – этой штукой, – но, по сути, они препирались из-за чего-то, чего даже не существовало, что нельзя было измерить.

Я поймала себя на мысли, что хочу по-настоящему заболеть, хочу стать наркоманкой, подсесть на кокс или что-нибудь в этом духе – что-нибудь настоящее. Если бы мне просто надо было избегать дурных привычек, жизнь стала бы гораздо проще. Конечно, теперь я знаю, что и алкоголь, и наркотики служат всего лишь маской и прикрывают депрессию, очень похожую на мою, но лечение зависимости можно свести к обманчиво простой цели держаться подальше от дури. А что представляет собой лечение депрессии? Держаться подальше от собственных мыслей? Разве избавиться от «Джека Дэниэлза» не проще, чем избавиться от Элизабет Вуртцель?

Приблизительно в то же самое время Джон и Маккензи Филлипс[120]120

Джон Филлипс (1935–2001) – американский певец и композитор, лидер группы The Mamas & the Papas. Лора Маккензи Филлипс (р. 1959) – американская актриса и певица, дочь Джона Филлипса. Впервые попробовала кокаин в 11 лет, долгое время вместе с отцом принимала наркотики.

[Закрыть] только что вернулись из рехаба, где пытались избавиться от страсти к кокаину, и казалось, что каждую неделю один из них появлялся на обложке People: Маккензи – из-за того, что она потеряла роль в телесериале «Однажды за один раз»[121]121

«Однажды за один раз» – американский ситком, который показывали по CBS с 1975 по 1984 г. Маккензи Филипс играла одну из главных ролей в этом сериале. (Примеч. пер.)

[Закрыть] и вышла за продюсера Питера Эшера[122]122

Питер Эшер (р. 1944) – английский певец, гитарист, музыкальный продюсер. Видимо, ошибка: Эшер никогда не был женат на Филлипс и, по-видимому, у них даже никогда не было никаких отношений, у него было два брака – с Бетси Достер и Венди Уорт.

[Закрыть], который, предположительно, и снабжал ее наркотой; а Джон – потому что он собирался воссоединить Mamas and Papas[123]123

Само собой, речь идет о группе The Mamas and the Papas. (Примеч. пер.)

[Закрыть], раз уж он пришел в себя. Я внимательно читала все про их жизнь в состоянии зависимости, что могло выбить дурь из депрессивного существа вроде меня. С одной стороны, эти люди, совершавшие саморазрушительные поступки вроде того, чтобы врезаться в дерево на BMW, были в центре внимания, а с другой – их в конце концов спасли.

Спасли. Именно так я это представляла. У наркоманов было преимущество в виде настоящей, осязаемой проблемы – им нужно было избавиться от зависимости, – и были места, куда их увозили, чтобы помочь. Чтобы привести их в себя, существовали Фонд Хейзелдена, и Сент-Мери, и центр Бетти Форд, и весь штат Миннесота. Не знаю почему, но я решила, что рехаб – это что-то вроде конвейера, куда тебя отправляют на двадцать восемь дней, или на двадцать месяцев, или сколько там нужно, чтобы поправиться. А потом тебя снимают с конвейера, свеженького, сияющего новизной, готового начать все заново.

Конечно, все это мечты обреченных. Да, бывает, что люди несколько раз проходят через реабилитацию, но им так и не удается вылечиться, хотя кое с чем все равно не поспоришь: если у тебя проблемы с наркотиками, то тебе точно есть куда обратиться, и ты можешь позволить себе впасть в тотальную панику. У меня же за плечами были только легкий передоз и изрезанные до шрамов ноги, так что никто не собирался меня спасать. Мои проблемы нельзя было заметить со стороны. Если бы у меня были сложности с героином, то, могу поспорить, родители отправили бы меня лечиться быстрее, чем наркоман впрыснет наркоту в кровь. Принимай я наркотики, они бы закрыли меня в лечебнице, где за мной беспрерывно следили бы психологи и доктора и где мне не было бы одиноко в компании всяких там классных нарков, тоже пытавшихся завязать. После рехаба я могла бы всю жизнь ходить на собрания анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов и тусоваться с бывшими зависимыми с похожими проблемами.

Все эти истории про знаменитостей и наркотики должны были стать предостережением для молодых американцев, своего рода нравоучительными историями, которые бы учили нас просто-говорить-нет. Но я была уверена, что, умудрись я подсесть на что-нибудь, передо мной бы открылся мир безграничных возможностей. Я бы завела новых друзей. У меня была бы настоящая проблема. Я могла бы спускаться в полуподвальный этаж какой-нибудь церкви, сливаться с толпой товарищей по несчастью, и все они говорили бы мне: «Добро пожаловать в наш кошмарный сон! Мы понимаем! Вот наши номера телефонов, если почувствуешь, что соскальзываешь на дно, звони в любое время, мы всегда рядом».

Всегда рядом: да я даже представить не могла, чтобы кто-нибудь был всегда рядом со мной.

Депрессия была самой что ни на есть одинокой гребаной штукой на земле. Насколько я могла судить, для людей с депрессией не было ни реабилитационных центров, ни встреч анонимных депрессивных. Конечно, существовали психиатрические лечебницы вроде Маклина, и Бельвью, и Пейн Уитни, и Фонда Менингера, но у меня не было никаких надежд попасть туда, разве что я бы предприняла попытку самоубийства, настолько серьезную, чтобы оправдать кислород, швы или промывание желудка. А пока мне светило быть прискорбно недолеченной манхэттенским психиатром, который едва ли мог спасти меня от всего хаоса, что творился дома. Я мечтала – и просила Бога, чтобы он дал мне мужество и твердость, – чтобы у меня хватило сил не только не поправляться, но, наоборот, вскрыть себе вены и наконец загреметь в психушку, где мне могли бы помочь.

Оглядываясь назад, я едва ли могу оценить, насколько хорошим психиатром был доктор Айзек: он провел слишком много времени в углу рефери, по очереди успокаивая моих родителей. С тех пор я сменила много психотерапевтов – на сегодняшний день могу насчитать девять, – чей подход и мастерство оценить куда проще. Диана Стерлинг, доктор медицинских наук, была единственной преградой между мной и самоубийством; потом появились всякие идиоты вроде Питера Эйхмана, психолога с докторской степенью, к которому я ходила на первом курсе и который больше говорил о моих опозданиях, чем о том, зачем я пришла. Что касается доктора Айзека, то его вмешательство было настолько близко к антикризисному управлению, что мне сложно оценить нашу совместную работу. Он был довольно странным человеком и одевался с продуманной небрежностью: например, носил кроссовки с костюмом и галстуком еще до нью-йоркских транспортных забастовок[124]124

Видимо, имеется в виду транспортная забастовка 1980 г., когда общественный транспорт Нью-Йорка бездействовал в течение 11 дней, а жителям приходилось передвигаться пешком, на личном автотранспорте и даже горных велосипедах.

[Закрыть]. Но под маской зрелого и спокойного чувака скрывался типичный нью-йоркский профи, рекламировавший себя направо и налево и постоянно хваставшийся клиентами-знаменитостями. Бывало, я рассказывала что-нибудь про Брюса Спрингстина или про рок-н-ролл как спасение души, а он перебивал меня рассказом о том, как однажды лечил боготворимую мной Патти Смит в психиатрической больнице. Знала ли я, что именно доктор Айзек осматривал Марка Дэвида Чепмена, когда его отправили в психушку после убийства Джона Леннона? Знала ли я, что недавно уволенный президент NBC был одним из его пациентов? И я думала: «Наверное, я совсем поехала, раз уж меня лечит тот же врач, что и Патти Смит, ту самую, что жила с Сэмом Шепардом и снималась у Роберта Мэплторпа[125]125

Патти Смит дружила с актером и драматургом Сэмом Шепардом (1943–2017), у них случился непродолжительный роман в отеле «Челси» на Манхэттене; Смит была любовницей фотографа Роберта Мэплторпа (1946–1989).

[Закрыть]». И все же в голову закрадывались сомнения: «Что это дает мне? Это сеанс психотерапии или ужин в Elaine’s»?

Впрочем, если встречи с доктором Айзеком и несли какой-нибудь лечебный потенциал в плане семейной терапии, то мы втроем сами его и уничтожали манипуляциями, в которые пускались, надеясь, что психолог как-нибудь оживит наш несчастный семейный треугольник, а потом превратит его из равнобедренного в равносторонний или даже в счастливый круг. Но миссия была невыполнима. Отбившийся от рук ребенок навряд ли придет в себя, если родители не будут помогать (хотя это все равно что ненавидеть дождь за то, что он мокрый, потому что несчастные дети как раз и появляются в домах и семьях, где царит несчастье). Со временем доктор Айзек, кажется, смирился с мыслью, что не сможет мне помочь – в лучшем случае просто не даст мне совсем уйти на дно. Мы встречались раз в две недели, и, как и все остальное в моей жизни, эти встречи были чем-то вроде пластыря, крохотной буферной зоной болтовни ни о чем и практических советов, но никто не собирался залезать ко мне под кожу и пытаться помочь во что бы то ни стало.

Тем временем мама практически провозгласила доктора Айзека своим гуру, так что поговорить о своих опасениях с ней я не могла, а вот отец с неожиданным энтузиазмом бросился заполнять оставленную ей от бессилия нишу. Ему нравились, почти что нравились мои ужасные, депрессивные, подростковые стихи, по большей части сводившиеся к чему-нибудь вроде: «Меня поглотила ночь/Ее темные покрывала обвили меня своими нитями». Маму мои убогие стихи не особенно интересовали, да и вообще ей от них становилось плохо. Ее хватало на то, чтобы по-прежнему выполнять свои материнские обязанности – кормить меня и обеспечивать крышей, – и теоретически она даже отправляла меня в школу, но вот к моим переживаниям оставалась напрочь глуха. Она упрямо не хотела о них слышать, решив для себя, что это забота профессионалов. Отец же, наоборот, любил поболтать о том, как ужасен этот мир, и, в общем-то, разделял мои мнения. Со временем по-настоящему из них двоих я разговаривала только с отцом, а поскольку из-за болезни я совсем потеряла ориентиры, то готова была поверить в любые, самые шизанутые теории, что он мне подсовывал, даже в то, что мама и только мама виновата во всех моих бедах. Он убеждал меня, что в выбранных ею еврейских школах царил режим диктатуры, что она не позволяла ему заботиться обо мне, – и в отчаянном стремлении найти первопричину своей боли я стала задумываться о его правоте.

Время от времени мама обвиняла нас в том, что мы объединились против нее: скажем, в тот раз, когда папа записал меня на уроки игры на гитаре, а потом объявил, что мама должна была их оплачивать, потому что именно для таких вещей он и делал отчисления на мое содержание; или же когда он стал водить меня по разным врачам в поисках замены доктору Айзеку, не предупредив об этом маму. Она приходила в ярость и орала на меня: «Где он пропадал, когда ты была маленькой? Он проспал твое детство, а теперь пытается украсть тебя у меня. Да он же промывает тебе мозги». Потом она набирала номер сестры и принималась плакать в трубку, после чего та приезжала и на пару дней забирала меня к себе на Лонг-Айленд, чтобы и мама, и я немного остыли. Иногда я признавалась тете в том, что в глубине души понимаю, что отец пользуется ситуацией, чтобы вывести маму из себя, просто я готова вцепиться в любую возможность хоть как-то смягчить свою боль, поверив во все, что он мне предложит. Угрызения совести меня не терзали: я была готова на что угодно, только бы мне стало лучше, даже если мама от этого будет страдать.

Само собой, папин внезапный интерес ко мне бесил ее тем больше, чем никчемнее были все эти его жесты. Было неплохо время от времени с ним болтать, но серьезной помощи от него было ровно ноль. Каждый раз, когда я понимала, как мало он для меня делает, как мало его волнуют самые простые родительские обязанности вроде того, чтобы покупать мне одежду, или вовремя отправлять в школу, или водить на уроки танцев, мне становилось еще хуже. Да, может, в чем-то он понимал меня лучше мамы, но он никогда не любил меня так беззаветно, как она. Если он внезапно и стал лучше ко мне относиться, то лишь потому, что его собственные проблемы сделали меня немного интереснее. И хотя мое детство он провел во сне, в дремоте или в полной отключке и его никогда не волновало, как взросло я разговаривала в шесть лет или как бесхитростна и простодушна была в девять, то теперь он всерьез заинтересовался депрессивным, полным суицидальных мыслей подростком, в которого я превратилась.

А вот маму это совсем не заботило: она с тоской наблюдала за тем, как я становлюсь болезненной, грустной незнакомкой, занимающей кровать, где когда-то спала ее дочь. Однажды, в разгар наших ссор, я пришла поцеловать маму перед сном. Она лежала под одеялом насыщенно-винного цвета в ярко-розовой нейлоновой сорочке, а по телевизору надрывался один из независимых каналов новостей. Я подошла к кровати и стала разглядывать маму – маленькую, нежную. Ее черные волосы вились волной, темные глаза немного припухли, веки лоснились от детского масла, которым мама снимала макияж, а оливковая кожа, навевавшая мысли о загаре на Лазурном Берегу, ее высокие скулы и острый нос казались произведением искусства. И как это я раньше не замечала ее средиземноморской красоты, тонких черт, огромных, темных, полуприкрытых притягательных глаз? Почему я пошла в родственников отца – бледных, полных, с вечно лениво опущенными уголками глаз и чертами лица, настолько же смазанными и нечеткими, насколько наши характеры безвольны и неопределенны? Помню поляроидный снимок времен маминой работы в универмаге Macy’s – длинные темные волосы, густая челка, широкий ободок на голове. Сейчас она казалась мне все такой же красивой, хотя ее лицо огрубело и стало жестче. Возраст сгладил легкую беззаботность ее некогда лукавых черт. Но той ночью, уже в полусне, она показалась мне нежной, мягкой, хрупкой куклой прямиком из песни Патти Скелфа[126]126

Патти Скелфа (р. 1953) – американская певица, участница группы E Street Band, с 1972 г. аккомпанировавшей Брюсу Спрингстину. Жена Брюса Спрингстина. Элизабет Вуртцель имеет в виду ее песню Rumble Doll с одноименного альбома, выпущенного в 1993 г. (Примеч. пер.)

[Закрыть].

Впрочем, я знала, что она легко может рявкнуть на меня без особой причины, а ее взгляд за секунду из любящего станет суровым. Она была совершенно непредсказуема, особенно тогда, особенно потому, что не справлялась с моей депрессией. Но как сильно бы она ни злилась, как громко ни кричала, какой бессмыслицы ни болтала, именно на нее – не на папу – я могла положиться. Даже когда мы ссорились так сильно, что по несколько дней не разговаривали, я всегда знала, что по вечерам на столе меня будет ждать ужин, школа будет оплачена, а моя одежда поглажена. Она была моей мамой, и точка. А вот в отце я никогда не была уверена. Когда я сбегала из дома и проводила ночь в Уэстчестере, куда они с мачехой только переехали, в доме на двух хозяев, с видавшим виды потертым ковром, мир содрогался в припадках от любой мелочи, от какого-нибудь мыла, что я взяла без разрешения, – и я говорю о дешевенькой марке мыла из супермаркета, типа Tone. В этом доме я была чужой.

Наша семейная жизнь напоминала библейскую притчу о царе Соломоне, в которой две женщины утверждают, что являются биологическими матерями одного ребенка. И подобно тому, как истинная мать готова была пожертвовать правом сохранить ребенка, только бы Соломон не разрезал его надвое, так и моя мама, вне всяких сомнений, умоляла бы сохранить мне жизнь и отдала бы что угодно, лишь бы я была в целости и сохранности; что же до отца, ну, я была не так в нем уверена. Как и я сама, он всегда шел на компромиссы, всегда разводил руками, никогда не знал точно, прав ли он. С него бы сталось бессильно воскликнуть: «Режьте ребенка на части», – что у нас и происходило.

Вот только моя жизнь отличалась от притчи тем, что никто из родителей не собирался сдаваться. Я могла оставаться собой, только если оба они были рядом, но так быть не могло. Внутри меня жила не только депрессия – меня делили, разламывали, расщепляли, тянули туда и обратно от одного родителя к другому, и время от времени я мечтала выйти сквозь огромное панорамное окно, чтобы осколки разодрали меня на части, а я наконец выглядела бы так же, как себя чувствовала.

Может ли развод быть хорошим решением, если в него вовлечен ребенок? Я знаю, что сегодня существует небольшая индустрия консультантов по разводу и психотерапевтов, специализирующихся на том, чтобы как можно легче развести родителей во благо детей, и я знаю, что все эти люди пытаются помочь, пытаются устроить все так, что застрянь мы, условно, на Аляске, мы бы оказались там в теплых пальто. Но, думаете, это правильно?

Любой разрыв, даже если речь идет о мимолетном романе, грозит всевозможными эмоциональными потрясениями. Можно ли вправду быть настолько прагматичными, и реалистичными, и устрашающе, пугающе спокойными, чтобы всерьез просить пару, что разводится, следить за чувствами, достойно себя вести, уступать друг другу и соблюдать вежливость ради ребенка? Современная жизнь так много требует от человека, что, быть может, сложнее всего – не ожидание комфортной взрослой жизни с переходами от одних моногамных отношений к другим, а ожидание того, что мы, даже расставшись, сможем сохранить дружбу, по-прежнему ладить друг с другом, делить родительские обязанности, а иногда вообще приходить к бывшим на вторую или третью свадьбу. Нас просят притворяться, что разбитое сердце – всего лишь маленькое неудобство, которое можно преодолеть с помощью психологически выверенного языка и нескольких повторений мантры ради ребенка.

Время от времени я ловлю себя на том, что испытываю к родителям уважение за то, что они не устраивают цивилизованных шоу и не пытаются играть в дружелюбие, даже когда мне плохо. Я знаю, что мне было бы лучше, если бы они сдерживались, но все это лицемерие, фальшивые улыбки и притворная вежливость наверняка бесили бы меня еще сильнее.

Когда мне было тринадцать, я часто болтала с папой по ночам, уныло жаловалась на жизнь и иногда говорила ему, что ненавижу маму, сама же в это и веря. Я вытаскивала телефон из ее спальни в коридор и уносила аппарат так далеко, как позволял провод, и шепотом рассказывала ему про свою мрачную жизнь. Конечно, это сводило маму с ума. И когда я обрывала разговор, чтобы ее успокоить, я говорила, что на самом деле отцу на меня наплевать. Говорила, что его ненавижу, и на какое-то время этого ей хватало, хватало до тех пор, пока она в очередной раз не ловила меня на попытке шепотом убедить отца в том, что от доктора Айзека надо валить, и от этого заговора она снова принималась плакать, обвиняя меня в том, что двойная игра и моя верность отцу ранят так сильно, словно внутри нее все истекает кровью.

В одну из таких ночей она стала мне угрожать, говоря: «Мне станет так плохо, что начнется внутреннее кровотечение, и тебе нужно будет звонить в “скорую”, но ты будешь слишком занята жалобами отцу, и я умру, и каково тебе будет тогда?»

И каково мне будет тогда? Я не знала, как отвечать на этот вопрос. И я бросалась обнимать ее, плакала, опускала ей на плечо голову и говорила: «Я этого не хочу, не собиралась так делать, почему нельзя просто помириться?»

Как и полагается разведенным матерям, в свои лучшие, разумные, светлые моменты мама, конечно же, говорила, что мне нужно общаться с отцом. У всех должны быть мама и папа. Но в действительности она не хотела, чтобы мы сближались. Она хотела, чтобы отец оставался на нашей орбите, но только по субботам, как и положено по решению суда. Можно ли ее за это винить? Как она могла сказать мне, самой любимой на свете дочери, продолжать общаться с отцом, которого ненавидела больше всех на свете, и не покривить при этом душой? И то же самое с отцом.

Неудивительно, что поколение детей развода выросло в целый мир так и не ставших взрослыми подростков, которые спали друг с другом и продолжали быть друзьями, а конфликты замалчивали ради мирного, понятного течения жизни. Разводы научили нас спать с друзьями, спать с врагами, а наутро делать вид, что ничего не было. Иногда я восхищаюсь тем, насколько мало мои родители знали о психологии, тем, что они избегали книг самопомощи с названиями вроде «У меня все в порядке» или «У тебя все в порядке», тем, что они выбирали – точнее, не столько выбирали, сколько следовали инстинкту, – оставаться верными своей безграничной, ничем не омраченной, неразрешенной и неизученной эмоциональной незрелости. Время от времени они надевали заботливую маску и объясняли, что их отношения никак не должны сказываться на мне, но в словах неизменно сквозила фальшь, словно они пытались протащить слона в нашу тесную, плохо освещенную гостиную, но при этом хотели, чтобы я не обращала на него внимания, ведь он совсем ручной и будет хорошо себя вести, а мы можем просто ходить вокруг него и как ни в чем не бывало заниматься своими делами. Я восхищалась, когда в неудобной ситуации они делали не то, что правильно, а то, что приходило на ум.

Мы попали на Аляску и замерзли насмерть.

Я таскалась по летним лагерям пять лет подряд – каждый год новое место, новая обстановка, новый сельский городок на Поконосе, или Катскилле, или Беркшире, или где-нибудь, где я могла отдыхать со скидкой. И несмотря на то что мама год за годом отправляла меня в дурацкие места, где мне было плохо и одиноко, я, вместо того чтобы ее ненавидеть, все лето по ней скучала. Вся моя энергия, в покое или в движении, была направлена на тоску по нашему маленькому, шаткому дому. Начиная с двадцать восьмого июня, или когда там я попадала в лагерь, и приблизительно до двадцать четвертого августа я полностью, не прерываясь ни на минуту, отдавалась единственной цели – вернуться домой.

Каждый день я тратила несколько часов, чтобы написать маме письмо, позвонить по телефону, убедиться, что она точно знает, где и когда нужно будет встречать автобус, который привезет меня домой, когда подойдет время. Я бегала в офис управляющего, чтобы убедиться, что они отправили уведомление с информацией о моем возвращении и что мама будет знать, где меня найти. Я вытягивала из нее обещания приехать на час или два раньше. Я даже звонила отцу, чтобы попросить его приехать хотя бы за полчаса до моего приезда. Я разговаривала с психологом и объясняла, как переживаю, что меня посадят в автобус до Нью-Джерси или Лонг-Айленд, я уеду не туда и не смогу вернуться домой. Я спрашивала других ньюйоркцев в общежитии, можно ли мне будет поехать с ними, если я не найду маму на автобусной остановке. Я звонила бабушке с дедушкой, тетушкам, дядям, няням (всегда во множественном числе), чтобы узнать, где они будут двадцать четвертого августа, на случай, если родители не приедут забрать меня. Вместо того чтобы проникаться прелестями игры в теннис и волейбол, плетения фенечек и шитья прихваток, я проводила все восемь недель лета, готовясь к двухчасовой поездке домой.

Даже сейчас, если в летний день пойдет дождь – холодный, унылый ливень вроде тех, что любят вспоминать исполнители блюза, такой, что июль превращается в осень или даже зиму, – я испытываю дежавю, и мне снова затуманивает разум, а тело сводит судорогой от воспоминаний о дождливых днях в лагере, темных, наводящих тоску днях, когда дождь лил как из ведра, когда я надевала желтый плащ, чтобы согреться, когда чувствовала, будто меня избили до синяков, и задавалась вопросом: что же такого я натворила, что родители отправили меня в эту ссылку? Чем я все это заслужила, как мне искупить вину?

Я же была таким примерным ребенком, ну правда. Никогда не просила меня развлекать, сама находила себе занятия. Когда меня оставляли одну, скорее всего, бралась за собрание сочинений Толстого, ну или Толкина, на худой конец. Делала зарисовки в блокноте или сочиняла очередную детскую книжку про животных для серии, которую начала в пять лет. Богом клянусь, одиночество меня вполне устраивало. Может, поэтому меня и высылали в лагерь и заставляли общаться с ровесниками: «Очередная попытка сделать меня такой же, как все».

Я постоянно думаю, что именно в детском лагере все и пошло не так, что именно там началась моя ссылка, что мою волю ломали – и снова, и снова, и снова – с каждым последующим летом. Все закончилось в лагере. Я перестала писать книги, перестала собирать кузнечиков, перестала думать, что я хорошенькая, перестала спрашивать, отчего существуют молнии, дождь и цунами, если только не Господь Бог посылает их на землю, перестала интересоваться, существует ли Бог, перестала задавать обессиленным взрослым вопросы, перестала стремиться к чему бы то ни было, зная, что ничего не добьюсь, что меня изгнали из мира, где я все могла.

Неважно, сколько пройдет лет, сколько раз я приду к психологу, сколько сил я потрачу на то, чтобы достичь этого неуловимого состояния, которое называют перспективой и которое расставляет все по местам и отправляет прошлые ошибки в небытие, где им и место, то самое счастливое место, где все только и твердят что про уроки свыше и про гармонию с собой. Никто никогда не поймет, насколько сильны те воспоминания, насколько нерушимы и ярки, и нет нужды в заключении психиатра, чтобы понять, что они сводят меня с ума. Мое подсознательное не похоронило их, мое супер-эго не справилось. Они довлеют надо мной, я до сих пор живу в них. И когда я думаю о летнем лагере, в голову приходят самые мерзкие мысли: «Я хочу убить маму с папой за то, что они так со мной поступили! Я хочу зарубить их насмерть за это, потому что я была самой чудесной девочкой на свете, и вместо того, чтобы поощрять во мне хорошее, они отсылали меня туда, откуда мне было не найти дорогу домой! Я была особенной! Многообещающей! Но они вышвыривали меня куда подальше и пытались сделать обыкновенной! Они бросали меня к кучке обычных детей, которые думали, что я странная, и заставляли меня чувствовать себя странной до тех пор, пока я действительно не стала странной! И после стольких лет я продолжаю презирать их за то, как они со мной поступили!»

Это не дождь бьет, это меня бьет.

Тоска по дому – мое обычное состояние. Я всегда по кому-нибудь или чему-нибудь скучаю. Всегда пытаюсь вернуться в воображаемые места. Бесконечное стремление в никуда – вот что такое моя жизнь.

К тому времени, когда я отправляюсь в лагерь на озере Сенека, чтобы провести там свое пятое и последнее лето, жизнь превращается в какое-то столпотворение. Все, что я помню об этом хаосе, – обрывки здесь, вспышки там. Я плачусь отцу по телефону, мама курит и плачет в кровати в своей комнате, отец просит передать трубку матери, она говорит «нет», потом «да», плачет, умоляет его, спрашивает, зачем он вмешивается в наши с ней отношения. И снова плачет. И я снова плачу. Мама и я плачем каждая в своей комнате. И кричим. И миримся. И обнимаемся, и целуем друг друга, и еще немного плачем, когда клянемся ни за что не давать отцу встать между нами. Конечно, время идет, и он умудряется встрять между нами, пока мама недостаточно сосредоточена на том, чтобы вклиниться между ним и мной. Приблизительно так все и было в то время. Я всегда предавала одного из них ради другого. Словно в любовном треугольнике. В общем-то, это и был любовный треугольник.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!