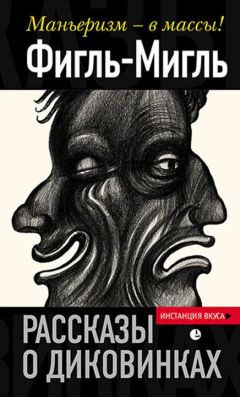

Текст книги "Рассказы о диковинках"

Автор книги: Фигль-Мигль

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Фигль-Мигль

Рассказы о диковинках. Эссе

© ООО «Издательство К. Тублина», 2020

Предисловие

Многотерпеливый читатель уже имел случай ознакомиться с доброй половиной собранных здесь зарисовок. Всё это было написано в первой половине нулевых и тогда же частично опубликовано в журналах «Нева» и «Звезда». Автор, который двадцать лет назад с таким лёгким сердцем писал свою беспардонную отсебятину, давно сделал ручкой автору, который пишет сейчас это предисловие. Тот автор любил и умел прилаживать валансьенские кружева на дерюжку и был, надо сказать, не по заслугам счастлив. Чего не быть счастливым, когда потчуешь собой читателей в простодушной уверенности, что именно ты – их любимое лакомство. Потом это проходит; к сожалению, вместе с молодостью. (Чтобы перестать сожалеть, достаточно посмотреть на людей, у которых не прошло.)

Некрасиво перекладывать собственные грехи на жанр, но разве неправда, что и самая блестящая эссеистика, при чтении подряд, на второй сотне страниц осточертевает? Автор смелый, остроумный и сведущий, но его слишком много, и как бы он ни старался (это если старается) честно писать «о чём-то», его самого всё равно выходит больше.

Совсем простая фраза в романе уносит мечтательного читателя так далеко, как ни один самый быстроногий афоризм. «Она улыбнулась». «Стояли первые дни апреля». «Весной такого-то года мною овладело вдруг страстное желание увидеть Италию». Да-да! восклицает читатель. И что, ты поехал? Да, отвечает герой романа, и было вот что. Да, отвечает эссеист, но говорить я буду не про Италию – разве что малость, мимоходом, – зачем тебе, читатель, Италия, коли у тебя есть я. Да провались ты! Ещё посоветуй ехать в Италию самому! Читатель может быть прикован к больничной койке, к нищенской зарплате, к обстоятельствам; он хочет забыться, и его утомляет надоедливый зазнайка (а ведь ещё полчаса назад был «изумительным стилистом»).

Увы, даже изумительный стилист должен знать меру. Как говорил совсем недавно один комментатор одному футболисту: преследуй, беги! зачем же ты на него прыгаешь-то? это же не козёл в спортзале. Я постараюсь не напрыгивать на читателя совсем безудержно, поэтому публикую далеко не всё, что завалялось в архиве. Но и читатель должен сообразить, на какую книгу ему предлагают раскошелиться и не оглашать потом окрестности бессмысленным стоном. Пользы – ноль. Гражданских чувств – ноль. Смыслы и Ценности – промолчим милосердно. Приметы времени – двадцатилетней давности. Информация если какая и есть, то никому не нужная. Чистое искусство. Наилучшие слова в наилучшем порядке. Посмейте только сказать, что вас не предупреждали.

ФМ, тот самый

Часть первая

Первое послание к снобам

Первое послание к снобам

Предисловие

Назначение нравоучений и проповедей то же, что у законотворчества: с пользой занимать досуги законодателей, никак не затрагивая посторонних лиц. Упражняющийся подобным образом напоминает порою, ваша правда, назойливую муху – но и спрос с него примерно как с мухи, и обойтись с ним дозволено как с мухой, даже не обременяясь эвтаназией: это когда ещё примут закон о животных, предписывающий избавлять их от тягот жизни немучительно.

Но муха, не желающая быть прихлопнутой, безопаснее всего чувствует себя на самой хлопушке. Поучений никто не любит – а поучать самому так увлекательно – эрго – нет, не бибамус, бибамус само собой, – но содвинем наши маленькие стаканы (или, возвращаясь к предыдущей метафоре, тряхнём дезинсекцией) в кругу лиц, у каждого из которых в рукаве спрятана собственная свёрнутая трубочкой проповедь.

Остановив за рукав первого встречного и облобызав его жгучим глаголом, второго встречного в сей юдоли можно уже никогда не повстречать. Но снобы – это же совсем другой коленкор! Во-первых, они не с первого жгучего глагола машут кулаками. Во-вторых, созданы не иначе как на то, чтобы читать друг другу морали. В-третьих, читают по очереди, ибо каждый хочет не только говорить, но и быть выслушанным. В-четвёртых, великодушно предпочитают Платона истине, потому что обиженный Платон не забудет ответно наступить на беззащитное горло чужой песни своим крепким модным каблуком. Короче, сноб – это человек, который, купаясь в Стиксе, всесторонне защитился от враждебного мира, но по-прежнему – если не больше – уязвим для своих братьев-ахейцев, что не является для них секретом.

О снобы, мой сердитый, лишённый моральных устоев, рассеянный по многотерпеливому лицу земли народец! Чем нарываться на брань и щипки, что вам стоит пролистать очередные нравственные письма на деревню дедушке. Или девушке – кому как нравится.

И неведомый друг, быть может, скомпонует ответную оду: «Тебе, певцу! Тебе, фигляру». Всем вам, кому завтрашний день противен уже сегодня, любителям прелестной дребедени, робких вакханалий, ядовитого оптимизма – посвящается.

Если и после такого вступления кто-нибудь жестокий не усовестится сделать мне реприманд, то прямо не знаю. Придётся тогда, очевидно, попробовать ещё раз. И ещё. И ещё.

Всё это ерунда; отнеситесь адекватно, жизнерадостно. Как к завету Флобера: «Нужно просвещать просвещённых». Как к обычным речам, говоренным повесою в собрании дураков.

ФМ, некто в белом

Пропедевтика страха

ПредисловиеСтоит написать хотя бы одно предисловие, и тебе это понравится, и так и будешь писать предисловия до гробовой доски, до могилы.

Высший смысл предисловия заключается в том, что оно ободряет, поощряет, предлагает некоторые ориентиры и задаёт нужный автору тон – почти никогда, впрочем, до конца не выдерживаемый. Нарезка из надежд, ожиданий, посулов, намёков и пока ещё осторожных оскорблений собрана и подана так, чтобы пробудить голод и в то же время не дать схватить себя за манящую бутербродом руку. Этот момент – важнейший. Голод в любом случае не будет утолён, и цель автора на всём протяжении его сочинения – избежать судьбы Орфея (Пенфея также). Требуя немалой изворотливости – поскольку читатель в своём священном исступлении равным образом невероятно проворен, – подобная задача каждого оставшегося в живых писателя превращает в виртуоза и вообще облагораживает. Может быть, наивысшим достижением на этой стезе станет книга, состоящая из одних предисловий: вечное предвкушение, вечные полшага до божественного безумия, и так до последней страницы, когда читателю уже поздно размахивать тирсом и выставлять себя дураком. А зачем обещал, пел песни, подглядывал? Да так, сдуру, из прекрасного чувства.

Под словом «пропедевтика» я понимаю приведённые в систему основы какого-либо знания, а также просветительскую деятельность, направленную на то, чтобы ясное представление об этих основах надёжно закрепилось в умах просвещаемых. Дать определение страха мне не то чтобы не под силу, но я как-то не вижу в этом насущной необходимости. «Страх и надежда у людей похожи – оба тягостные божества». Перепишите эту фразу сорок раз, и будет вам благо. Или не будет. Но бояться всё равно не следует.

Pavor nocturnus[1]1Ночной ужас (лат.). Здесь и далее – примечания редактора.

[Закрыть]

Ах, но это всего лишь литературный мотив. Некто идёт полюбоваться на звёзды, возвращается домой с красивой седой прядью в волосах, тут же берётся за восковые таблички, грифельную доску, гусиное перо и пишет что-нибудь вроде «ночь хмурая, как зверь стоокий, глядит из каждого куста». Спрашивается: зачем было лезть в кусты? Любой дурак знает, что в кустах сидит натурфилософия.

Обычно рассуждают так: ночь, темно, ничего не видно. Зато хорошо слышно. Зрение получает меньше, чем нужно, ухо – больше, чем хочется, это и пугает. Нет возможности мгновенно опознать друга, врага и прочих; нет картинки. Есть грудка фрагментов – как в пазле, – а вместо привычной перспективы фон составляют тревожно отчётливые запахи. Чувствуя себя в безопасности, за каким-нибудь приятным занятием, мы упраздняем пространство самовольно и с удовольствием – мечтаем и ласкаемся, закрыв глаза, – но ночная прогулка по саду чревата приступом клаустрофобии: за порогом дома присутствие видимой дали необходимо всем, как некоторым – постоянное размеренное бормотание радио или ТВ в доме.

В ночном саду то, о чём только догадываешься, становится огромным, а то, что всё же видишь, – невероятно значительным. У деревьев, оказывается, есть пальцы, у листьев – зубы, у теней – крючья и стрекала, и всё это ждёт и подбирается, чтобы укусить, ударить, больно схватить. А больнее всего хватают собственные выдумки и фантазии, на свежем воздухе обнажившие своё близкое родство с безумием. Чувство, которое снимает с воображения узду и каждый прутик раздувает до размеров аллегории, наверное, и есть страх Божий: «удивление, трепет, ужас перед величием событий». Кажется, вовсе не событие – подумаешь, хорёк открутил птичке голову – неприятно, отвратительно, но отвращение у кого-то вызывает и покупка мяса в магазине, – а вместе с тем какой привет от онтологии: всё-таки живые картины Апокалипсиса. Конечно, лучше, чтобы сад был иллюминирован китайскими фонариками, а не глазами страдающих существ, но и это можно перетерпеть, ставя себя на место то птички, то хорька и размышляя – то есть изничтожая бытие наукой о нём. При таком подходе не только гармонию природы можно вынести, но и многое другое.

То, что тревожитЗаведётся в голове какой-нибудь пустяк, таракашка – и человек только по документам тот же самый. Идёт по улице, или обедает, или раздувает щёки в присутствии – а где-то там свербит, зудит, сосёт: в подонках души, в глубокой воде сознания. Неприятно.

Тело и совесть, призванные к ответу, с запинкой или бодро, но в конце концов рапортуют, что в подотчётных им областях царит возлюбленная тишина, от здоровья и нравственности жалоб не поступало. Ум тоже можно призвать, но как с него спросишь? Он никому не даёт отчёта, разве что учебнику формальной логики. А не можешь ли помочь? Изволь, говорит ум, помогу охотно. Говоришь, нигде не болит, не стыдно, а только странная свербёжь. Дважды два сколько будет? Четыре. Так может, это тебя беспокоит? Или обветшалая роскошь парков, времена года, детские комплексы, неизжитые страхи, газеты, предчувствия, обрывки воспоминаний, лица незнакомых людей, сны, мечты, запах гари и вообще большинство запахов. Или самые простые вопросы – с очевидным ответом. Например: «Кто я?» Кто ты? Загляни в собственный паспорт. И человек возражает своему уму, жалобно-прежалобно: так то паспорт! Я-то к нему какое имею отношение? И тогда ум говорит: отстань. Стихи пиши, если дурак.

Ум – классификатор, совесть ведает дегустацией. Оба нуждаются в предмете и странно реагируют на сообщение о том, что паспорт никак не удостоверяет твою личность. Да и сама личность – не позаимствована ли она у Паскаля или где-то ещё? Кто бы задумывался о себе, не будь это навязано культурной традицией.

Беды сменяются, как в калейдоскопе; одно наслаивается на другое. Жизнь пестро прыгает перед глазами, которые из удивлённых быстро становятся усталыми, и дрожанию пёстрого узора отзывается дрожью что-то внутри. С этим смиряешься, но как быть, если и точка зрения, то место, с которого смотришь, – тоже подвижна, не зафиксирована, неопределима, неустановленной принадлежности. Когда человек говорит «не тронь, это моё» о чём-нибудь несомненном – печном или ночном горшке, – за него вступится Уголовный кодекс. Когда он говорит «моё» о другом человеке – за него вступится Лев Толстой. Но «мои мысли», «моё мнение» должны всецело положиться на приёмы самообороны; вступаться за них вчуже мог только Вольтер, не видевший серьёзного различия между человеком и его горшками. А самооборона выходит чахлая: знания приёмов недостаточно, потребна и некоторая согласованность – не так, что одна мысль кулаком, другая – ногой, третья в тот же момент пытается прыгнуть и боднуть, четвёртая – пацифист и вредитель в своём стане, а всё мнение в результате летит кувырком не в ту сторону. Встревожишься, конечно.

Да; лучше воспевать безобидную тревогу снов и запахов. Мы поём! мы поём! Не трогайте нас. Это не мы, это Музы! В их старой книжке без картинок нет никакого паскалевского «я», а только лирический герой. Он бумажный – почти как паспорт, – и артикуляция столь же чёткая. Его можно комкать и разглаживать утюгом. Потерять, обменять, украсить штампом (как документ) и синяками (как героя). Он – это «он». Даже когда говорит «я». Обращайтесь.

Но и нанося обиды бумаге, следует знать меру. Потому что следом за обиженными сёстрами приходит, съедая все личные местоимения, мстительная муза печали.

ПечальВот тут всё лежит, как конструктор в коробке: отчаяние, уныние, надежды, злоба, тоска, скука, элегическая грусть, мировая скорбь, дождь, вечер, весна, любое другое время года. Город россыпью кубиков, жизнь кучкой невесомых деталек, бледный нежный апрель, неуверенный свет, слабое дыхание. Бери и строй.

Тонкая кропотливая работа требует терпеливой ловкости пальцев; руку нельзя сжать в кулак. Что ты хочешь собрать – дом, человечка? Долгими бесцветными вечерами было бы забавно собирать из костей скелет – неужели нет такой игрушки для пытливого юного умельца? В одном из романов Диккенса один мужик, специалист, занимался сборкой настоящих скелетов, на пользу музеев и медицины. Это, впрочем, разбило его сердце, когда он захотел жениться: девушка попалась со своим взглядом на роль костей в семейной жизни. И был такой долгий-предолгий, вплоть до хеппи-энда, период, когда навещал и утешал бедного мастера только отрицательный персонаж, являвшийся интриговать и любоваться на свою бывшую ногу (теперь деталь интерьера), – но и за это ему спасибо, нехорошо человеку быть одному. Конечно, эти герои – всего лишь комический фон, на авансцене другие мужики и девушки… да и при чём бы тут Диккенс вообще. Когда месяцами сидишь, раскладывая кости, разное в голове крутится.

Костей, кстати, много: больше двухсот. Пока копошишься, сверяясь с картинкой, располагаешь, примериваешь, сочленяешь – время до хеппи-энда проходит почти незаметно. Ага, здесь не хватает полпальца, здесь – позвонка, и здесь – какой-то ерунды. Скелет взрослого человека в свежем виде весит девять – четырнадцать килограммов, высушенный – всего пять: наверное, внутри костей есть какая-то вода, со временем испаряющаяся, как душа или слёзы. Интересно, можно ли в мёртвый череп вставить живое воспоминание: эти глаза, которые были так грустны и всегда смотрели прямо. Нет; хочешь глаза – нужно было заниматься набивкой чучел, а не скелетами. Но то другая игра. Любимая, например, ревностью.

Диккенс прав в одном: у каждого своя придурь. Воображение предпочитает акварельные краски, сильные чувства – скульптуру, остроумие – песенки; кто-то пляшет, кто-то бьётся в истерике, и лишь одна странная страсть сидит согнувшись, сощурившись, отрешившись, всё возится, возится, усердно подковывает блох. Готово.

Нет беды беднее, чем печаль.

Разбить стекло молоткомВидели вы эту штуку хотя бы в одном автобусе? Правильно, и не увидите. Когда новенький автобус приходит с конвейера, в парке первым делом снимают и прячут молоток. В противном случае его снимут и никогда не вернут пассажиры первого же рейса. Что пассажиры будут делать в случае аварии? Вот именно: вместо того чтобы поработать молотком – если бы он висел, где положено, – поработают нервной системой.

Паникой называется то неприятное состояние, в котором отказываются функционировать не только голова (это, как раз, не многие бы заметили), но и важные члены организма. Руки отказываются! Ноги не идут! Или идут не в ту сторону, хватаются не за то – язык болтается как-то уж совсем непристойно, – короче, предчувствие чего-то скорого и страшного вот-вот уничтожает всякую пользу от того, что жив пока что. Подумаешь, жив. Никого не интересует, жив он или не жив сейчас. Интересует реализация планов на будущий вторник и ближайшую пятилетку. Люди умирают, думая о том, что будут делать завтра. Люди не умирают.

А если отдельным пунктом вносить смерть на каждую страницу ежедневника, так и действительно умрёшь. Придётся умереть. Во всяком случае, перейти в инобытие философа или душевнобольного. Стать непроницаемым для метафизического зла. Возможно, это спасает душу от страха. Но кости всё равно трепещут. Ни философ, ни чокнутый не поладят со своим организмом в момент грубого, зримого ДТП. Не желаю, скажет организм. Пошёл вон. А как выйти, если молотка нет? Так что беседы со сферами – не панацея. Радикальное средство, но не от поноса. В наполненном ужасом и злобой автобусе сознание и тело расходятся в разные стороны: мальчики налево, девочки направо, – забираются в глубокий лес, не слышат встревоженных голосов друг друга, и кто-то из них – мы даже догадываемся, кто именно, – уже никогда не выйдет на дорогу. Не было, увы, синхронности. Свой подвиг ты свершила прежде тела, безумная душа.

А вот ещё состояние «за гранью паники». Всё прошло, нигде не болит, нет ни слёз, ни удивления, ни простора для фантазий. Тело если и дёргается, то только в качестве гальванизируемого трупа, а метафизическая составляющая не дёргается вообще. Ужас стал смутным фоном, ни одна деталь не прорисовывается отчётливо. Что-то гнетёт, но вполсилы, давит, но не всей тяжестью – словно пятаки уже положены на веки, – даже приятно. В просторечии это называется нирваной. Но, похоже, если сто раз повторить «халва», сладкого не захочется.

Heros de ma façonЧего не может позволить себе модный писатель? Риторики. Искренности. Искренней заинтересованности. Заинтересованного дружелюбия. Страсти, радости, печали, подвигов, пафоса – и, всего более, Ich-Erzählung[2]2

Повествование от первого лица (нем.).

[Закрыть]. Автор, рискующий позволить себе Ich-Erzählung, ставит крест на своей писанине вне зависимости от того, насколько тонким был замысел, продиктовавший подобную форму повествования.

Беда не в том, что автора немедленно, грубо и навсегда отождествят. Он сам, больше всех, боится себя отождествить. Проболтаться, ляпнуть лишнее. Вместо грозных слёз и кроткого смеха показать, из-под более или менее затейливых вышивок, свой срам – кусок души.

Даже совсем бедная, даже нищенская одежонка справляется кое-как со своей главной функцией: прикрывать наготу. А если это наряд – нечто тяжёлое, богатое, слепящее; любовное сплетение цвета, ткани, украшений, – то вообще забывается, что под ним есть какое-то тело. Чистая эстетика. И тебе тепло, и окружающим приятно.

Литература – не нудистский пляж. Возразить, кажется, нечего, хотя именно на нудистском пляже проступает, как последнее доступное откровение, связь людей если не с мирозданием, то хотя бы друг с другом, покорное единство плоти. Красивое тело: безжалостное изящество. Смиренное тело: безысходная кротость. Бесстыдная печаль увядающих плечей, задниц, ляжек. Татуировки: нечто между одеждой и кожей. Бритые лобки, кольцо кое-как пристроено к члену, дети мирно играют с собаками, а рядом мирно пьют портвейн и играют в карты. Нет принуждения, но остался страх.

Страх перед старостью и смертью. Перед злыми взглядом и языком. Перед свободными стихиями, из которых любая – солнце, море и нежный морской ветер – способна обмануть, предать и уничтожить в момент высшего единения. Чаще всего неосознанный. Чаще всего робкий. Кто-то что-то всё же сознаёт и борется со своими страхами посредством наглости, направленной на людей и явления, никак не соотнесённые с истинной причиной этой бескорыстной борьбы. Победители? Да, кто-то и победил. Вон, понесли в гробу на кладбище.

Страх – душа мира, тело метафизики. Потому в иных книгах и нет жизни, что их авторы напоказ ничего не боятся. Чего бояться, в самом деле, если отчаяние в лучшем случае превращено в игру, а в большинстве других случаев – проигнорировано. Какое такое отчаяние? Это текст, просто текст. Не можешь поверить, что все эти люди были детьми и молоды сейчас, и очень трудно представить их участниками фривольной сцены, хотя они безукоризненно смотрятся на чужих похоронах. Контролируют; всё проверяют, не торчат ли уши. А пусть бы и торчали. Уши как уши, как у всех. Не царь Мидас.

В чём-то они правы. Нет ничего гаже частной жизни, вынесенной на всеобщее обозрение. Диву даёшься, как мог неглупый человек Герцен с таким омерзительным простодушием, с такой подлой искренностью поведать миру свою довольно неприглядную, но вполне обыкновенную семейную историю (то, что сам он назвал «драмой». А то как же, конечно, драма. Это не с горничными развлекаться). Особенно на фоне классической мемуаристики, старательно обходившей эти склизкие камешки, что б там ни было среди причин: чистоплотность, гордость, нехитрая забота любой ценой о добром имени близких, уважение к памяти. О семье – ничего, кроме хорошего. А хочешь сказать плохое – скажи, по крайней мере, косвенно. На то тебе слог.

Но зачем вообще предлагать читателю злополучия собственной скудной и малоудачной жизни, тревожа прах покойных и лишая душевного равновесия здравствующих, когда всё это – такие же злополучия, но только поярче, посмелее, откровеннее и с назиданием большей отчётливости – можно явить, и не запуская руку в парашу личного опыта, слепить, воплотить, вызвать из небытия одной только мощью творящего гения. Ну да, придумать.

Всё то же самое, но другое. Личный опыт всегда односторонен, мелочно избирателен, самодостаточен. Ему уже не страшно, он разучился удивляться и не верит, когда удивляются другие. То, что он смеётся, – это хорошо, но плохо, что ему при этом не смешно. Иногда он хочет заставить плакать, иногда ему это удаётся. Ему не удаётся поднять голову над помойной ямой, в которой он находится. Кто спорит, помойные ямы существуют. Существует место, с которого они, вплоть до дна, хорошо просматриваются. Но может быть – может быть, – существуют и бездны, не имеющие ничего общего ни с помойкой, ни с дном.

Это не модно, старо, избито, изжито, уничтожено современностью. По крайней мере, это вряд ли доступно современному литератору – из тех, кто лгать не умеет по недостатку воображения, а молчать не может по недостатку умственной силы. Какой у него выход: о себе нельзя, о других опасно, о химерах – стыдно и нет навыка. Значит, текст. Игры. Он верит, что это игра, но не верит, что она надоела, не верит, что даже играющий щенок или рекламный котёнок сам по себе не пустое место. Полтора десятка одураченных не верят вместе с ним, поскольку верят ему. Это делает большую честь их сердцу, но не умам.

Не надо героя, дайте просто живого человека, а не кусок бумаги неизвестно для каких нужд. Пусть он будет бритый, наглый, в добротных ботинках, русский в дурном смысле слова. Пусть он будет маргиналом, подонком, честным политиком, кухаркой, нашедшей в себе призвание управлять государством. Да хоть кухаркиным передником, чашкой, плошкой, поварёшкой, безымянной тряпкой хозяйственного назначения. Пусть будет придуман сто первый оттенок неба, и дождя над дворцами, и ночных кошмаров – на этом фоне хорошо смотрятся придуманные чувства. Да, и вы так уверены, что придуманное не может быть живым?

Настоящее тоже имеет свою цену, но многие, трудолюбиво перенося его на бумагу, утрачивают самое главное: воодушевление жизни, её пафос. Стоит ли тогда морочиться, не проще ли овладеть искусством постановочной фотографии. Слова никогда не будут равнозначны картинке. Мало ли какие и у кого мысли пробудит нарисованное кресло, но всё же никто не назовёт кресло крепостью или облаком. (А что, хороший проект. Моё кресло – моя крепость. Или там закат и тучки, тучки, а приглядишься – антикварная мебель.) Но кресло в описании вообще перестаёт быть креслом, даже если кто-то на нём сидит (и Господь Бог сидит на облаке). Оно как нижняя часть кентавра. Все силятся понять, о чём думает кентавр. Нет чтобы посмотреть, как он бегает.

С одной стороны, с другой стороны, сколько же сторон у этого явления с ничего не объясняющим, сразу на всё указывающим названием. Жизнь людей, жизнь вещей. Может, и нет никакой иной жизни, кроме как на этой странице. Хочешь – думай и так, но не надо на всём таком излишне сосредоточиваться. Сколь гадким ни казалось бы окружающее, что-то в нём есть кроме грязи. А нет – так значит, должно быть. Сделай как положено, в соответствии с природой своего дарования.

Где тот средний царский путь, о существовании которого так долго и упорно твердила отечественная литература, бродившая при этом совсем иными путями. Поучительнее всего, когда кто-то выходит случайно на нужную дорогу, и не узнаёт её и мыслит при этом – на ходу, – что идёт по-прежнему лесом, степью, целиной, какими-то звериными тропами. Он замечает, что идти стало легче, но приписывает это собственной атлетической мощи, возросшей благодаря неустанным упражнениям. Даже когда уже целые толпы снуют туда-сюда и граф Клейнмихель кладёт шпалы-рельсы, он отказывается верить в их существование и идёт так, как шёл: один, без помощи и поддержки, без страха и надежды и с довольно-таки унылым видом, хотя снеговые сугробы и тундры вокруг давно сменились более приятным ландшафтом, нет необходимости глодать сухой хлеб и любить разрешено не только в лупанариях.

А всё равно он победитель, пусть и не может предъявить ни одного побеждённого, первопроходец без вспомогательного отряда туземцев, рыцарь без прекрасной дамы, ересиарх без ереси. Хер моего фасона. Хоть и противный, а всё-таки герой.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?