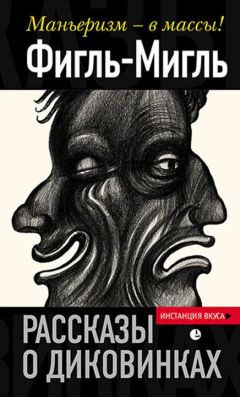

Текст книги "Рассказы о диковинках"

Автор книги: Фигль-Мигль

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

На лице у них кислая улыбка, а в душе что-то очень большое, сложное и светлое. Такое, что – ну никак – не даёт просветлеть лицу. Они всё изведали и всех познали, а это не делает ни веселее, ни великодушнее. Ещё им нестерпимо скучно. С ними, впрочем, тоже.

Всё в этом мире рассчитано на любителя, и кто-то, конечно, смертельно заинтересуется тем, кому всё-всё неинтересно. Что счастье, что слава – вульгарно яркая аппликация на сером домотканом одеянии – нечто в виде халата, чем-то заляпанного. Будет некто слишком человеческий прижиматься к халату лицом, поднимать горе́ робкие глаза: что-то владелец халата сейчас чувствует? Да расслабься, ничего он не чувствует. Т. Д. Ларина не лишена известной приятности, но так всё это хлопотно, так неловко… Да и ни к чему.

Да-да, оставим девушек их ранним живым грозам, мирных обывателей – их подлым страстям, социальные институты – на волю ветра и волн, а всех вместе – ежедневному унижению, игре с адекватными правилами: простыми, мудрыми, отшлифованными временем, как устное народное творчество. Нас на челне много, таинственного певца совсем затолкали. Ну и правда – легче нужно быть, непристойнее.

Не дрогнула же у нашего всего рука: Грибоедов, дескать, умный, а Чацкий перед ним в такой же позиции, как Репетилов перед самим Чацким – попугай, дурак, петрушка. А ведь Чацкий не дурак, он всего лишь честный кантианец. Считает себя обязанным говорить правду. Всегда и везде. Не ради кого-то, а ради самой правды и в порядке самодисциплины.

Чацкому, среди таких подвигов, не было скучно. Репетилову – тем более. Может быть, скучал автор. Или не скучал, а только томился. Иногда хочется хоть чего-то, кроме частушек. Таинственного. Неадекватного.

ДокучливыеОни приходят со своими проблемами, или претензиями, или великой любовью, или всем сразу. Их нужно брать за руку и слушать, слушать. Потом – говорить, говорить. Быть жалобной свирелью. Убедительным кимвалом. Водой из испорченного крана – кап, кап… Но у них железные нервы: часами размышляя о своих неврозах, они не замечают чужих. Им не приходит в голову, что у вас может болеть живот, отсутствовать гармония в личной жизни, или ещё какое горе. Они выражают удовлетворение вашим видом и сразу переходят к делу. Проклятье!

Но может быть гораздо хуже: когда муки вашего бедного живота примут к сердцу чрезмерно близко. А где у тебя болит? А как у тебя болит? Почему ты бледненький? Почему тебе грустно? Чего ты хочешь? Что значит «ничего», пожалуйста, скажи правду. И вы чувствуете, как правда распирает всё ваше существо, плещется песней и немыслимой свободой сна. Сказать? Оставь меня в покое (три раза), не тронь мою душу!

И зажмуриваешься, ожидая слёз и жестокой обиды. А докучливый берёт тебя за руку и нежно спрашивает: «Ну почему?»

Мысли о пуговицахПуговицы бывают и медные солдатские, и фарфоровые для дорогого белья. Ломоносов устроил как-то фабрику разноцветных стеклянных пуговиц, а у парнасских щепетильников от такой новости рожи вытянулись по шестую пуговицу. Можно подобрать и многие другие примеры и сведения, но сейчас я хочу поговорить только о роковой и благодетельной роли пуговиц в жизни человека, который не хочет, чтобы его разглядели под одеждой.

Он у нас кто? Ах да, он у нас учитель греческого. Что-то такое, безобразное. Не внушающее надежды, внушающее опасения. Он застёгнут на все пуговицы – наглухо застёгнут, по горло. Но не потому, что под сюртучком бельё несвежее или отсутствие белья. Нет, не мёрзнет. Что же, просто опрятен? Опрятен, да, – но эта опрятность есть следствие, а не – достойная, впрочем – цель всех устремлений.

Он чопорен и учтив, поскольку вежливость – как было сказано в другом месте – единственное, что связывает его с миром. Мир не понимает, в чём дело, но, по широте души, склонен простить. Миру много не надо – однако и прощение не будет даровано тому, кто о нём не попросит. Чопорные и учтивые люди, особенно в таких сюртучках, просят прощения не тогда, когда от них этого ждут. Они – вот дошло до меня наконец – вообще не просят прощения. Их взаимоотношения с миром никогда не доходят до той счастливой стадии, когда делается и говорится что-либо, требующее принести извинения обиженным. Это, конечно, обижает больше всего.

Вот и пишут потом обиженные, как неблагозвучен греческий язык. Ведь и обиженным, скажем правду, нелегко. Одна ли дама кинет перчатку на арену, другая ли потеряет платок – что, в самом деле, можно сделать, когда тот, кому перчатка и платок предназначались, учтиво подбирает и возвращает подобранное, а потом тотчас же удаляется. Перчатку-то – мне тут подсказывают – и в лицо можно метнуть с определённой целью. Но вы же не сразу убить хотите, верно? Сначала желательно помучить.

Фишка и мораль в том, что если этот человек и будет мучиться, никто не увидит. Это не то, что древние греки называли «апатейа». Это то, что древние греки называли «хюбрис».

О педантахВы о чем подумали? Анекдоты из «Филогелоса», французская комедия, Тредиаковский; преучёное учение, книги, пыль, медные деньги и скука; скука и Штольц, может быть – Чернышевский и, возможно, Зоил. Но кто вспомнил в такой связи Зоила, тот сам педант.

Мир не любит педантов. «Плеща им в рожи грязь, как дуракам смеясь». Мир – будем справедливы – прощает педантов. Как доктор Старцев – Ф. Листа: «шумные, надоедливые, но всё же культурные звуки». Вы должны понять, любое прощение возможно при одном условии: прощаемый обязуется впредь знать своё место. Твоё место, говорит мир педанту, во французской комедии, так что будь добр. Педант отвечает: «Вы, государи мои, задали мне многотрудную задачу, на что прошу дать мне время». Через какое-то время ответ готов, с обоснованием по всей форме и историей вопроса в три печатных листа. Про французскую комедию чудесно изложено. Только вы уже не помните, по какому поводу сыр-бор, а на французскую комедию вам тем более того. Позволительно ли будет спросить, государи мои, кто виноват, что у вас такая короткая и нелюбопытная память?

А время идёт, и мир, в минуту отдохновения, решил тоже что-нибудь сочинить, на благо и пользу. Мощь гения! Нежданный огонь остроумия! Стиль блещет ярче той лампы, при свете которой. И смысл жизни как на ладони.

«А что это у тебя твердо трёхногое? – спрашивает педант, заглядывая в бумажку. – У греков, от которых мы литеры получили, оно об одной ноге, а треножное твердо есть урод, не имущий с греческим ни малого свойства. Поскреби, я тебе правильно напишу».

Какая обида! При чем здесь «твердо», когда речь идёт о смысле жизни? И мир, этот самолюбивый стихотворец, сам себе объясняет – может быть, посредством французской комедии, – что такое педант.

Педант – это такой смешной, сутулый, в очках, растяпа, раззява, слишком худой или слишком толстый, вежливый и неуклюжий с дамами, беспомощный на улице и, желательно, старый и бедный.

Потому что если педант будет молодым, ловким, в модных ботинках, с отличным зрением, мастер спорта по боксу и повеса среди повес – вам, государи мои, останется только удавиться.

«Погибни ты и с сирским и с халдейским языком, и со всею своею премудростью!» Так я хотел написать в виде эпиграфа, но потом передумал. Эпиграф, постскриптум – это-то как раз не принципиально; мало ли что успеешь натворить между колыбелью и эпитафией. Принципиальны совсем другие вещи.

Р. S. Я лучше умру, нежели неправедное и поносительное против одноножного тверда выговорю слово.

Застенчивые«Застенчивый: несмелый, неразвязный, робкий, излишне совестливый или стыдливый, неуместно скромный, непривычный к людям, молчаливый».

Вот сколько всяких слов на грани перлов. Из них – как из кубиков – складывается кукольный домик для хрупкого, как игрушка, существа. Кубики вроде детские – с крупно нарисованными буквами и картинками, – а стены выходят почище, чем у Алексеевского равелина.

Застенчивый сидит в четырёх стенах, как в застенке, а ему так хочется пойти к людям – на каток или потанцевать. Невозможно: он обязательно упадёт, и все будут смеяться. Почему упадёт? Что страшного, если рассмеются? Может быть… ну а вдруг? На следующий день все газеты мира выйдут с отчётом о его позоре на первой полосе.

Любой разговор с чужими, каждый визит в присутственное место – такая пытка, что лучше уж никуда не ходить и не разговаривать. Он никогда не сожалеет об упущенных возможностях, потому что отчётливо помнит все свои муки. Самое ужасное – не страх (в конце концов, ничего фатального ему в жилконторе не сделают), а вот эта внезапная немота, стыд, тоска, от которой трудно дышать – безобразное остановившееся мгновенье, выключающее из мира людей. Поскольку застенчивый – не мизантроп и к людям скорее расположен, он не может с чистой совестью плюнуть и отвернуться, как сделал бы это строптивец или закоренелый своевольник. Огни большой жизни так влекут его! И так невозможны.

Вот что случается с излишне совестливым. Он готов верить, что действительно хуже всех – по крайней мере, в худшую сторону не такой, как все. Люди кажутся ему огромными – так вы кажетесь огромным вашей кошке или небольшой собаке, – а он сам – обитателем игрушечного каземата, в котором пытают понарошку, но тем беспощаднее. Он робок и молчалив, но прежде всего – безропотен. Ту стену, которую он считает непробиваемой, он не старается разрушить. Просто стоит, прислонившись к этой стене. Смотрит на неё. Трогает.

Зато в тот день, когда и если он всё же отваживается – так наконец отваживаются на самоубийство – показать себя миру, нет на катке и танцполе никого наглее.

НервныеНервный чувствует себя загнанным зверем; кто и куда его загнал – это детали. Он забивается в угол, съёживается, закрывает глаза. Гневное отчаяние жжёт под веками. Он трясётся; весь мир против него. Не смей меня трогать!

Где-то льётся вода из крана – прекрасно, пусть все утонут. Кажется, он забыл погасить газ? И ладно, пусть все сгорят. Через минуту, конечно, бежит и проверяет. Странно, что всё в порядке. Ему нужно принять лекарство – если он умрёт, пусть не говорят, что по своей вине.

Где-то льётся, прямо в мозг из плохо прикрытого крана, вода. Он падает на постель и затыкает уши. Он вскакивает и бежит. Кран надёжно закрыт. Но вода льётся.

Он включает радио. Он выключает радио. Берёт книгу. Откладывает. Его томит беспокойство, переходящее в злобу. Он думает одновременно о тысяче разных вещей, но ни на одной не может сосредоточиться. Сквозь злобу опять прорывается беспокойство: что-то должно было случиться. Он думает о домашних, которые сейчас неизвестно где, о дурных наклонностях сограждан, об ужасных болезнях, пока ещё мирно дремлющих в его теле. Мелькает мысль о незавершённой работе, о числах и сроках. Ему делается дурно. Он хочет спокойно полежать или умереть.

Сегодня он не в силах работать. Спокойно лежать, впрочем, тоже. Целый день он бежит – на ходу ему легче. Увидев, что что-то забыл, он снова и снова выбегает в магазин. Он снова и снова возвращается, чтобы проверить газ, кран и замки. Он думает о соли и спичках, невымытых окнах, ненаписанных письмах, о важном звонке, которого всё нет и нет, о времени, которого почти не осталось. Из крана льётся вода.

Он падает на постель, лежит, сжавшись в комок, старается не думать, дышит всё тише. Ему уже кажется, что он умирает. Он пытается сосредоточиться. Неожиданно он слышит звук льющейся воды и вспоминает все несчастья своей жизни. «Ах ты, Господи, – думает он нецензурно, – я выключил газ или нет?»

РаздражительныеВсё, что на нервного ложится тяжёлой могильной плитой, раздражительный сторицей возвращает окружающим. Как пойдёт швырять такими плитами – прямо Ахилл под стенами Трои (или этот, со стульями). Три заветных слова – дурак, мудак и враг – всегда наготове. Домашние трепещут, включая телевизор: вдруг мелькнёт какая-нибудь особенно ненавистная рожа. Поскольку в телевизоре такая рожа – каждая первая, печальные домочадцы слушали-перенаслушались зажигательных речей о дураках и врагах. И о себе самих, кстати, тоже.

Уйди ты в свою комнату и закрой дверь! Во-первых, своя комната (со своим телевизором) есть не у всякого. Во-вторых, раздражительного влечёт к людям, которых он призван спасти от засилья безмерной людской пошлости. Нервный ищет угол, где его не тронут, раздражительный – трибуну, с которой он заклеймит всё, что ему не покатило.

Он щурится, морщится, кривится и вообще его на разные лады перекашивает. Он кричит или шипит, в зависимости от темперамента. Не находит себе места, роняет на стол масло с ножа, бьёт посуду, ошпаривает пальцы – не угнетая, эти мелочи приводят его дух в боевое смятение. Он злобно подсчитывает свои шансы на победу. Мало кому удавалось изменить мир, и всегда это было не в лучшую сторону. Преобразователи слишком бесились по пустякам, да и потом, разве будет нормальный человек преобразовывать невесть что? Раздражительный улыбается; улыбка у него неприятная. Что-то он готовит грядущему дню?

ПодозрительныеПитать и внушать подозрения – обычно этим с успехом занимается одно и то же лицо. Мнительные люди не зря думают, что весь свет занят только их драгоценной жизнью, у всего света так и свербит: как бы подгадить помощнее. В конце концов, это даже дело чести: нанести неожиданный удар тому, кто постоянно настороже.

Подозревающий в высшей степени подозрителен, его всегда хочется уличить. Честные компатриоты не жеманятся на почве неприкосновенности частной жизни и не скрывают от публики своих радостей и скандалов. Мы знаем, что у соседей справа муж поколачивает жену, а у соседей слева дети держат в страхе обоих родителей; в нашем окружении охотно говорят не только друг о друге, но и о себе. А тот, кто молчит и таится – неужели скандальные подробности его жизни настолько неприличны, что о них никто ничего толком не знает? Лишённые пищи для сплетен, мы вынуждены подкреплять свои силы злословием.

Всей кожей подозрительный чувствует беду. Откуда она придёт, чем обернётся? Известно лишь, что беда будет окончательной и бесповоротной; спасти может только немедленный дар ясновидения. Подозрительный приглядывается к знакомым: кто ударит первым? Вокруг, разумеется, одни преданные без лести лица, приятный ландшафт дружелюбия. Далее – безводные пески и дикие звери. Или: болота мрака. Или: скифские морозы.

Волшебная левая ногаУ некоторых футболистов – у Роберто Карлоса, например, – левая нога совершенно волшебная; в этом согласны все зрители и комментаторы. Да и правая, впрочем, тоже… Роберто Карлос, наверное, вскакивает по утрам с постели бодрый, как мячик. Роберто Карлосу без разницы – в чужую штрафную вбежать или в новый день.

Да. У Роберто Карлоса волшебная, а кое у кого – проклятущая. Кстати: левая рука – это рука проклятья, и чёрт всегда выглядывает из-за левого плеча. С левой ногой тоже что-то не так. Встанешь на неё – и день начнётся. И какой день!

Побрёл, спотыкаясь, на кухню – и очутился в фильме ужасов, триллере модного покроя: всё так опрятно и мирно, разве что персонаж, перетрусив, порежет себе палец, – а сердце трепещет, словно его только что вырвали. Вот это что у нас – чашка? Ага, была. А это, очевидно, кефир? Ага, был кефиром. Где тряпка? (А вот это не тряпка, а моя парадная шаль.) Не нужно тряпки. Давайте присядем.

Вот мы сидим, скорчившись, на табуретке. Сигарета в руке вытанцовывает, а глаза – как будто всю ночь читал Шекспира. На противоположной стене – или на стенке холодильника – главное, что прямо перед глазами – прилеплено вот что:

Не пытаться варить кофе.

Это было вчера: ожог будет заживать неделю, джезву проще выкинуть. Сегодня мы пишем:

Не пытаться пить кефир.

Можно просто написать: не пытаться. Каждое утро одно и то же. Беспомощные вариации на простейшую тему – умыться, позавтракать, – словно опытные старушки парки передали свою пряжу робким перстам учениц. Что выпрядут полевые лилии? Понятно что. Ничего. Они сами как узор.

Посуда бьётся и в другое время суток. Но утром она не просто бьётся, а словно кончает жизнь самоубийством – у тебя на глазах, с изощрённым садизмом, всё вокруг заляпав кофе, кефиром, кровью. Всё кажется грязным, отслужившим. Божий мир неприятен, как скомканная салфетка. Прелестные деревья, голоса птичек торчат в мозгу задушевным стишком из репертуара облаянных Сашей Чёрным дам – подвижниц детской литературы. (Даже у Саши Чёрного не замыкалось в голове так извращённо: видишь милую картинку – вспоминаешь приторный до похабности куплет.) Тоска ещё стесняется стать истерикой, но уже пересыпает ладонями песок – вот-вот бросит в светлые глаза дня. Прими ж, так сказать.

А! В конце концов, существуют громкая музыка, чувство долга, трудотерапия и коррекция зрения посредством чего-то слабоалкогольного. Наверное, можно выйти на улицу. Наверное, можно кому-нибудь позвонить и о чём-нибудь договориться. Ненавязчивый хмель, неотложные занятия подпирают стены искорёженного, кривого пространства. Пространство стоит тюрьмой, зато не падает. Ничего страшного. Наладится.

И действительно налаживается, ближе к вечеру. Страдальцу удаётся пробудить в себе исполинские силы как раз в тот момент, когда пора спать. Ему ещё предстоит помыкаться, похорохориться сквозь дрёму. И всё приготовить на утро. И строить планы, засыпая. Чтобы утром, проснувшись, увидеть собственную ногу, которая опять оказалась не той, и заботливо развешанные по кухне предупреждения.

А всё же есть на свете по крайней мере один человек, у которого всё по-другому.

ВздорныеВеликие какофонисты, вашей блажи, вашим капризам мир обязан своим кажущимся многообразием. Как сразу бы поблекли краски, померкли голоса, укротились стихии – и вообще всё стало непоправимо плохо – когда б локальному здравому смыслу удалось побороть мировую чепуху.

Словарь предлагает сравнить: сварливый, ворчливый – суетный, бестолковый – блажной, шальной, чудной. Мы готовы скорбеть вместе со словарём – как же, такое вопиющее отсутствие достоинства, – но останавливает – даже не то что останавливает, просто цепляет – пустяковая мысль: а что восславить в качестве антидота? Кротость, спокойствие, серьёзность, осмысленность, уравновешенность… Слишком пресно. И слишком несообразно с предустановленной гармонией: как создан был мир в блажной час, так он и функционирует.

Дурь, нелепые причуды, прихоти и затеи – что ещё может быть во власти человека? И что, кроме собственных чудачеств, может он противопоставить безрадостным чудесам света – конечно, не здравый смысл. Здравый смысл горазд только сказки рассказывать: как бы он всё замечательно разумно устроил, плюс на законных основаниях. На законных основаниях у нас только тюрьмы устраиваются и счастливые браки; и там, и там без сумасбродств и дурачеств долго не протянуть.

Это как мюзиклы: в них всегда начинают петь в самом неподходящем месте, на ложе страсти или с верёвкой на шее. Зрителей мюзиклов не коробит. Есть ли у вас уверенность, что и всё остальное задумывалось не ради песен?

ВизионерыНаши сны, наши страхи владеют нами; не наоборот. «Когда дрёма и мука, Вместе сплетясь, Сном пеленают… И видения приходят в душу», примерно так. Даже если мы безжалостно (как и следует) осудим тёмный, сумрачный, скучный мистицизм, а лиц, склонных к таковому, будем (нужно же быть последовательными) приводить в чувство медикаментозно, непостижное уму всё равно останется непостижным. Призраков, увы, не отправить в ссылку – как нельзя было отрубить голову Чеширскому Коту. Призраки как жёны декабристов: едут в Сибирь только по собственному желанию. Это может быть поводом для плодотворной дискуссии. Но чаще это причина, по которой бедный рыцарь отправляется путешествовать за казённый счет.

Почтёшь ли ты меня сумасбродным духовидцем, если расскажу свои тяжёлые сны? Разумеется; так что лучше молчи. Питайся сам таинственно-волшебными думами – только кому на пользу такая сомнительная диета? «Он сам худел, зато выкармливал свои кошмары».

Лишь в стихах позволено проговариваться – и о пылающей бездне, и о том, как гасит свечу дыхание, – но поэты, между нами, злоупотребляли. Им казалось, что они нашли последние слова, которые будут вколочены в мозг, как гвозди в крышку гроба, и что вколотить их очень важно. Кости тебе измололи, да? Выжгли без пламени очи? Кто? Как кто – призраки. Специальные гости жизни. (Вот, кстати, почему стихов сейчас не читают и, тем более, не пишут: издержки не оправдываются.)

Стихи ушли, а призраки остались, и кому-то приходится быть лицом, имеющим видения, но уже без малейшего шанса на победу, пусть иллюзорную. Претерпевать неинтересные мучения в маложивописном аду. Почему сразу ад, неужели сон не может быть отрадным? Может. Только запомнился не он, а предшествовавший ему предрассветный ужас.

Сны, видения, волшебные кошмары – что-то они всё время пытаются сказать: то ли заменить собой скучные песни земли, то ли заблаговременно приучить к пресным песням неба. Спасибо, конечно, за заботу, но не стоило хлопотать. «По правде говоря, в мир странный и выдуманный я возвращался, лишь проснувшись».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?