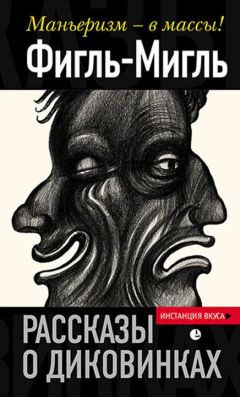

Текст книги "Рассказы о диковинках"

Автор книги: Фигль-Мигль

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Кто обмирал и был на том свете, тому под большим страхом запрещено говорить три слова (неизвестно какие, задумчиво прибавляет Даль). Зато можно произнести (здесь стоическое спокойствие, пафос, самостоянье или то, что от них осталось) очень много других хороших слов, общий смысл которых будет сводиться… Ах, неважно. Думать, что слова говорятся не ради слов, могут только дети и неисцелимые.

Какое отношение к словам имеют сумрачные области сознания, где страх бродит на тараканьих ножках (не так они под ним хрупки, эти ноги)? Никакого. А сами слова какое отношение имеют к жизни? Наверное, отдалённое. Опосредованное. С неисцелимым в качестве посредника.

«Страх не относится к числу моих сильных сторон». Красиво сказано – для того мёртвый автор и старался. Кто-то думает, что описать, воплотить – равносильно победе. Мне больше не страшно, мне томно. Пусть так, но никто не летит за тобой в эту пропасть. Здравое большинство очень здраво полагает, что в метафизическую яму и упасть можно только метафизически, без некрасивых последствий: сломанных рук и ног, сломанной жизни. Да ведь её ещё нужно постараться найти, потому что здравый человек пройдёт над такой пропастью по воздуху как по твёрдой дорожке, погружённый в свои заботы или посвистывая и любуясь. Для него эти прогулки – гимнастика каждого дня, а ты всю жизнь совершаешь один-единственный малоудачный прыжок.

Всё это вздор; есть много простых, общих всем страхов «на всяку беду». Боязнь темноты, грозы, лихих людей на больших дорогах и самих этих дорог («чисто русский страх», говорит Бунин). Боязнь пространства и его отсутствия. Водобоязнь (новый акцент). В какой ужас приводят не вовремя протянутая рука, неуместный откровенный взгляд, улыбка, о значении которой не хочется думать. Сознание того, что «опасность» – всего лишь одно из имён жизни. Чёрный одинокий силуэт, неподвижный на фоне светлого подъезда, но приближающийся, потому что идёшь прямо к нему и наконец видишь: сосед выгуливает собаку, дружелюбные этим вечером гопники, крепкая тётка с метлой, вставший из могилы мертвец, от которого так и веет, веет. (В самой раскрытой могиле, кстати, как и в кладбищах вообще, нет ничего страшного: страх побеждён либо горем, либо любознательностью – не так чтобы очень острым интересом к судьбе метафизического Кая. Не смерть страшна, страшно умереть последним.)

«Теперь мне ясно, почему ты такой трусливый. Ты, оказывается, поэт». Кроме шуток: может, всё правда в благоразумных речах, и нет ничего такого – подземного мрака, ночи, всяких ночных ужасов, искушений и надругательств от дьявола, – всё только разнузданная фантазия, распутное воображение, похоть писательства. И мертвецов нет, и могил, и подъезда (путь домой, врата ада), и тридцати (вранье) капель на дне бутылки. Ничего нет, совсем ничего.

Но кого-то отдельно взятого почему-то и чем-то распирает, и вот распираемый усаживается и начинает строчить, на свой аршин создавая светлый мир, в котором наконец что-то появится, с не менее светлой верой в то, что создание миров ему по силам и чину. «Что такое темнота и почему мы её боимся?» – строчит он, прилежно склоняясь в ярком кругу света от лампы (об устройстве которой мало что знает). Эти страхи, они же совсем ручные. Они как волшебные звери: дивно пятнистые, с большими, невиданной красы глазами. Вот они гуляют и ни о чём не догадываются; они подходят поиграть, но своим видом обращают в бегство. Звери удручены и озадачены. Но они не злопамятны, они придут снова и снова.

Даже на монстров, пишет нам один важный дядька, небесполезно взглянуть собственными глазами. Что ж ты, гад, сам всю жизнь от этих монстров отворачивался. (Нельзя так, нельзя. Стать министром и классиком, дружной семьёй памятников, частью хрестоматии или сдохнуть, как Кляйст, – это не личный выбор и не личная вина, это состав крови. Дожил до ста лет, потом умер. Э, да кто говорит, что у Кляйста была кровь получше?)

Итак, умные, важные, давно покойные дядьки – их же и сами монстры пугаются. Дядьки пришли, всё объяснили и ушли, и мальчик, сейчас недоверчиво, угрюмо выслушивающий их рацеи, завтра и сам станет дядькой (старым, толстым, лысым), войдёт в возраст, войдёт во вкус – и тоже кому-нибудь что-нибудь объяснит, даже и остроумно. Не объяснить одного: почему так страшно бывает ночью и днём, в лифте и на площади, среди чужих и в кругу семьи; от одного взгляда, от одной улыбки, от избытка радости, от избытка вообще. Почему, когда Кляйст лежит в крови и печали, но ещё живой, к нему подходят и объясняют, как это делается в центрах мирового просвещения, и почему получается там, и почему не получилось у него. Кто? Да кто, всегда кто-то найдётся. Церемониймейстеры бытия. Хореографы грязных танцев.

Властителям и судиямИван Иванович, как же, я ведь не лично для себя прошу. Не приведи Бог попросить у вас что-нибудь лично для себя: всю жизнь потом отмываться будешь и отрабатывать, отрабатывать и отмываться. Но вот эта, типа того что старушка, с сухарями в авоське и без единого зуба во рту, её-то вы зачем? А вот, давеча, как на своей новой красивой машинке плюс три машинки сопровождения по делам спешно ехали, так и обдали бабку грязью с головы до ног, которые и без груза дополнительной грязи подгибаются и обуты не по погоде. Вы-то, может, и не заметили, зато сопровождение заметило и добавило. Да какая с её стороны могла быть провокация, только что вид у неё такой, что сам собой провоцирует: так и хочется то ли наподдать, то ли к груди прижать и заплакать святыми слезами. Вот вы, значит, и наподдали, чтобы другим неповадно было в местах скопления парадных подъездов появляться, пока не позовут раз в пятьдесят лет медаль какую вручить. Чувствую вашу мысль: медали лучше посмертно распределять, всё опрятнее. Да нет, жива бабка, пока что. Прослезилась, утёрлась и пошла дальше своей малоинтересной дорогой к смерти.

Как это что? Она вдова и сирота в одном лице, кто за неё заступится – а то, что я сейчас заступаюсь, так это по принципу, а не из сердечной потребности. Принцип у меня такой: всякий раз, по сторонам посмотрев, увидеть только то, что плохо. Нет, не плохо лежит, это больше по вашей части, а плохо в глобальном таком смысле. Метафизическом и всё такое. Ну, вам бы следовало хоть отчасти в подобных вещах разбираться, ведь и книжки, как слышно, пишете в свободное от раздумий о благе народа время.

Вы же это, как связь миров, повсюду сущих, кто ещё олицетворит национальную, так сказать, идею во всем её не поддающемся уму разнообразии. Народ, Иван Иванович, если на него непросветлённо и без метафизики посмотреть, предстаёт в виде подлого сброда и отдельно взятых подонков, так что и самые святые слёзы вмиг высыхают. Тут, Иван Иванович, и необходима ваша фигура, простого бытия которой достаточно, чтобы довести эту цепь неприглядных существ до такой степени метафизического единения, что сброд и подонки приобретают тотчас не только вид, но и суть великой нации, на страх и зависть сопредельным. Человеческому разумению это не поддаётся, зато и благодарность в народном сердце кипит нечеловеческой силы.

Э, нет, только вот в объятия к ним бросаться не надо. Ваше барское дело – на крыльце стоять да ручкой помахивать, а близко ручку не давать – хотят целовать, а возьмут да укусят, – потому как народное сердце одно дело, а что там в конкретных сердцах граждан творится, только Господь ведает, и Тот устаёт.

Ах, Иван Иванович, говорили вам, не суйтесь, сразу же и обидят.

Ну что, поймали кого? Экстремиста? Покажите-ка, давно экстремистов не видно, со времен Желябова. Э, нет, это он с виду только экстремист, а внешность обманчива. У него под внешностью, можно сказать, неполученное среднее образование, пылкое сердце и – по причине пылкости и недостатка образования – принципы 1789 года в своём первозданном виде. Что он там натворил? Ах, подлец. Так и кинул? И попал? Куда попал, Иван Иванович? Не больно было? Костюмчик испачкали? Правильно, а вы его ножкой, ножкой по морде. Достаточно? Нет? Ну, выпороть мальчишку на съезжей, да все дела. Что ж вы его второй год в каземате гноите. Он вам что, Писарев, Чернышевский? Он же трёх слов связать не умеет, одна пылкость сердца – за что в каземат-то? Туда за длинный язык, Иван Иванович, положено сажать, за длинный язык, а не за швыряние тухлыми яйцами. Ну вот, даже не тухлые оказались.

А вы, Иван Иванович, всё как будто чего-то опасаетесь? Неужли братца Петра Ивановича боитесь, придёт, дескать, своего требовать будет, а то кроме своего и ваше к рукам приберёт? Не берите вы в голову, родные ведь, договоритесь как-нибудь. Что? Вверх ногами повесит? Да пусть его грозится. Брехливый у вас братец, Иван Иванович, что правда, то правда. В рубище, говорят, ходит, язвы всем показывает – а кто смотреть брезгует, на тех кричит страшным голосом, к небесам взывает. Ну, это известно: неправда небеса зыблет, да те крепко стоят. Нет, это вы уже клевету повторяете. Может, он и точно язвы нажил, на нервной почве. Брат всё-таки, а? Выделите уж ему какое министерство, пусть подкормится.

Нет, Иван Иванович, будете вы слушать до тех пор, пока я говорить соизволю. Меня, Иван Иванович, сама история на моё место поставила, в результате всего прогрессивно-поступательного развития от обезьяны до Дарвина. Я и при вашем папеньке песнопевцем состоял, и при дедушке, и, в глубине веков, при матушке-Екатерине, вечная ей память, старушке, умела жить приятно. Как это не родня, зря вы так говорите. В метафизическом смысле все вы, властители – хоть в короне, хоть в триколоре, – между собой в родстве состоите, как волки в одном лесу. Бог с вами, Иван Иванович, да что же вы со мной сделать сможете? Только что мне очередной чин давно следует, ну да я за чинами не гонюсь. Я ведь так, всё больше по человечеству и широте души, потому – горяч и до правды чёрт.

А вы и вправду собрались бедных из их оков исторгать? Что, уже и программку написали? Позвольте полюбопытствовать. Нет, Иван Иванович, таким манером вы их разве что из оков жизни исторгнете. Они хоть и вверены вашему отеческому попечению, а всё ж таки живые люди, могут и не вынести. Да зачем же, и пробовать не стоит, экий вы упрямец. Хотите доброе дело сделать – так ездить надо чуть помедленнее и сиренку включайте, чтобы народ попрятаться успевал. Ну и мальчишку хоть на поселение переведите, что ли, всё в Сибири веселее, чем в крепости с блатными.

Да и мне тут, изволите видеть, очередной чин давно вышел, больше, чем поэт – или как там по протоколу. Ваш негодник-секретарь затерял или назло под сукно сунул, будто мне никакого чина и не полагается и всё это старческая фантазия и задор. Где вы их берёте, Иван Иванович, секретарей таких, что хоть и простые секретари, а все смотрят олигархами. Наведите уж порядок в канцелярии, сделайте милость: всё ж таки менее мечтательно, чем в стране прибираться. Страна, Иван Иванович, она сама по себе, а вот канцелярия в полном вашем ведении, и даже вы за неё в ответе отчасти. Ну как перед кем: перед Господом Богом и памятью родителей. Да, и к чину там присовокупите, что полагается по Табели да по обычаю предков. Стыдно сказать: песнопевец, а поизносился, что твой клошар. То-то, смеётесь. Нет у вас почтения к старику, Иван Иванович, ни у вас, ни у секретарей ваших.

Солнечная сторона, окна на водуКак-то в сентябре, глухой и ненастной ночью, я лежал в сарае на окраине уже опустевшего курортного поселка, кашлял и ощупывал свой пламенеющий лоб. Я лежал и плакал, боясь умереть и бесконечно жалея себя. От слёз температура поднималась, градусника не было, никого не было рядом. Я мог придумать что угодно. Я плакал и придумывал.

Как я понял потом, я боялся не столько смерти – её, конечно, тоже, – сколько глухого одиночества в качестве её фона. Не мной, увы, воспетого одиночества, когда никто не подаст пресловутый последний стакан воды и никто не увидит, как мужественно я выдавливаю из себя свою последнюю улыбку.

Разумеется, я не умер, хотя, наверное, и мог бы, если бы психовал ещё усерднее. Я дожил до утра, а утром ко мне пришли друзья, принесли поесть и даже, увидев жалкое моё состояние, сбегали за какими-то таблетками. Потом они отбыли на пляж, купаться. Ослабев от этой дикой ночи, слёз и таблеток, я очень быстро заснул и через сутки проснулся здоровым. До сих пор отчётливо помню, на общем размытом фоне воспоминаний, то ощущение счастья, с которым я засыпал. Тогда я понял, что по-настоящему счастливым человек может быть только по самым незначительным поводам.

К чему я всё это рассказываю, сейчас поймёшь. Может быть, я пытаюсь сказать, что счастья нет, что это только слово, фикция, как и большинство слов. А может, всё наоборот: оно есть, но мы его не замечаем в нужный момент. Вот светлая мысль. Количество света в ней соизмеримо только со степенью новизны.

Нет, нет. Даже если счастье есть, оно такое маленькое, серое и жалкое, что не замечаешь его не по своей вине. Тоже мне, фаворский свет. Приходит к тебе такая серенькая мышка – здравствуйте, я ваше счастье. И глаза у этого счастья серые. И взгляд такой же, и замашки – ох, не тебе их иметь. Что? Да, меня понесло, извини. Ну извини! Forgive me![3]3

Прости меня! (англ.)

[Закрыть] Сейчас всё исправим.

Я смотрел матч Россия – Украина и всё пялился на Смертина. Не так часто его показывали, но к середине второго тайма до меня дошло: Смертин – вылитый Мэрилин Мэнсон. Без мейкапа, конечно. Этот матч обошёлся мне в ящик пива: я поставил на победу. Как истинный патриот. Ещё спасибо, что пиво согласились взять в рассрочку.

Я изгнал из своей жизни единственного человека, которого по-настоящему любил. Всей душой – видимо, это и аукнулось. За что? Да так, обидки. Мог бы простить. Но когда любишь всей душой, уже не до прощения.

Я умный, я очень хорошо соображаю. Ну и что, что медленно? Соображал бы быстро – не с тобой бы сейчас разговаривал. И не на родном языке, скорее всего. Что значит, на каком? Два… три… почти четыре. Знаю я языки, не волнуйся. Почерпнул кое-что из книжек, ну и из мира иллюзий, конечно: кино, клипы. Тот же Мэрилин Мэнсон. Или Rammstein. Ты не представляешь, я ведь немецкий по тайному советнику Гёте учил. А потом бац – и Rammstein. В первый раз слушал, кроме du hast mich ничего не понял. Это-то я понял, меня все имеют, кто не устал ещё. Что же ты выучил, спрашивают, песенку перевести не можешь. Переведи, легко сказать. Я, что ли, виноват, что у тайного советника таких слов в запасе не было? Потом осилил. Это ты дальше I am, fuck me никогда не продвинешься, да тебе и не надо. С тобой говоришь – такое чувство, что читаешь оду Горация стенке, на любом языке с одинаковым успехом. Нет, мне нравятся необычные чувства.

Итак, с любовью я завязал. В моем возрасте, при моей профессии и амбициях, это только на пользу. Больше буду обращать внимания на окружающих. Сейчас, знаешь, уже не модно постоянно писать о себе, всё о себе, во всех сочетаниях. Не знаешь? Ну вот, значит, знай.

Ходишь по улицам, пустой, умный и очень наблюдательный. А что? Нигде не свербит, ничто не отвлекает от красивой архитектуры. Какой город, конфетка. Раньше я чувствовал, что он принадлежит мне – от первого камня до последнего. Я никогда не бросал под ноги окурки и прочий мусор. На своём пути между университетом и библиотекой я хозяйским взором проводил по ровному ряду домов и дворцов. Теперь моего здесь нет ничего. Теперь стало очевидно, кому и что здесь принадлежит. Всё, что мне осталось, – окурки. Я по-прежнему аккуратно несу их до урны.

Когда нет любви, просыпается любопытство. Сразу замечаешь все эти шарфики-плащики, и лица, и выражение глаз. В зависимости от погоды и времени года большее или меньшее число людей находит в себе силы смотреть по сторонам. Кто-то даже улыбается и смотрит с ответным интересом. Это меня смущает; я не готов к отношениям, даже если это обмен взглядами на улице.

Именно те ружья, которые никогда не стреляют, постоянно таскают из пьесы в пьесу. Я – хорошее ружье. Переживания мужчин мне так же мало доступны, как и переживания женщин. Вот поэтому я с равным успехом могу описать и то и другое, будет очень правдоподобно. Ну ты меня удивляешь. Правдоподобие – главная ценность не только в литературе. Правда никому не нужна, а фальшь никто не любит.

«Если добродетель никак не вознаграждает, ищешь утешения в объятиях порока». Коллекцией чужих умных мыслей у меня забит ящик стола. Несколько сотен бумажных клочков, эрзац-мудрость всемирной литературы. Помогла ли? А тебе помогла? А почему мне должна была помочь?

Есть ещё один аспект. Если человек по брезгливости бегает от проституток, это означает только то, что рано или поздно он нарвётся. Что с ним сделает такая Сонечка Мармеладова – вообразить страшно. Насчёт того, чтобы пережить… Те, кто пережил, не рассказывают. Они обычно молчат. Даже если живы. Что тоже достижение. Любовь закончилась, а тебя ещё осталось. Где-то на донышке. Ползаешь, ползаешь, собираешь себя из обломков. Какие-то обломки, в общей куче мусора, попадутся явно не твои. Вокруг потом радуются: совсем другим стал человек. Ещё бы, тут таким другим станешь. Alien forever[4]4

Чужой навсегда (англ.).

[Закрыть].

Ненавижу своих ровесников. Люблю тинейджеров и стариков. Одни ещё, другие уже, те и другие – вне жизни. Вне этой пакости, три раза shit.

Почему я ругаюсь? Нет, я ещё не ругаюсь. Слово «дерьмо» не ругань, это классика. Ждёшь всего остального? А вот всё остальное давно не модно, а я – модный писатель. Я когда свою рожу в зеркале вижу, меня распирает. Нет, не всегда, но через раз и по крайней мере ежедневно. Какие сомнения, если так распирает, должна быть причина. Я не знаю физики, химии, высшей математики, обычной тоже, в объеме школьной программы, и очень плохо знаю астрономию и ботанику – ну так просто, чтобы пальцем ткнуть в Ковш или полынь обыкновенную. У меня за плечами самый попсовый факультет самого попсового высшего учебного заведения в городе. И после всего этого я не писатель? Кто же тогда писатель, Брокгауз и Эфрон, что ли? Да, ПК я тоже никак. Всё, что пишу, печатаю на машинке. В некоторых издательствах скоро перестанут брать. Из-за машинки, понятно.

Чего ты ждёшь, ты мне можешь сказать? Я не могу быть полезен тогда, когда тебе это нужно. Я не отвечаю за тех, кто меня приручил. Жизнь не кончается там, где начинаются воспоминания. Тебе достаточно? Я что, фабрика по производству афоризмов? А, литература! Напишет интеллигентная дамочка роман о судьбах младших научных сотрудников или что-нибудь из жизни бомжей – никакой разницы. Дамочка одна и та же, все младшие сотрудники и бомжи на одно лицо. Она тоже, как я, не знает физики и химии, тоже этим гордится. Тоже старается не писать о себе: не модно, а может, противно. Ну и гонит о бомжах, хотя сама боится выйти на улицу после одиннадцати часов вечера, просто выйти на улицу, к ларьку за сигаретами. Уж лучше я буду писать о себе. Можно и о себе, если понемногу. В конце концов, я более чем нетипичен. На моем горьком опыте подрастающее поколение сможет научиться. Я тоже думаю, что не будут. Но они мне всё равно нравятся. Мозгов совсем нет, и сила духа необыкновенная. Мне нравится, как они говорят, одеваются, двигаются. Мне нравится, что они весёлые и им наплевать на литературу, писателей и лично на меня. Совершенно верно, я слушаю их музыку, которую ты ненавидишь.

Всё-таки я проиграл ящик пива. Патриотизм, чего ты хочешь. Его, его звериное рыло. Да не жаль мне этого пива. Мне жаль Филимонова. Мне всегда жалко вратарей и ещё тех, кто не забивает решающий пенальти. При условии, конечно, что я за них болею. А когда играют те, за кого я не болею, я вообще не смотрю.

Хочу дом в Крыму. Хочу жить на чердаке – это уже здесь, в городе. Много света, хорошо видно. Адмиралтейская набережная, мне кажется, очень неплохое место для жизни. Этот вид, эта плавно текущая вода, всегда одна и та же. Говорят, сейчас, когда половину заводов закрыли, вода в Неве и во всём остальном стала чище. Не думаю, что она стала чище в Обводном канале тоже, не могу поверить. Обводный канал – это Обводный канал.

А с Адмиралтейской набережной виден, помимо прочего, университет. Буду сидеть на чердаке и смотреть на лучшие годы своей жизни. Боже, ведь это была моя жизнь. Только полюбуйся, что от неё теперь осталось.

Это потому, что мне скоро тридцать лет. Вот не мечталось, что в тридцать лет буду чувствовать себя таким недоделком. Я тут наводил справки, все говорят то же самое. А в сорок, говорят, уже на всё положить, хотя никто из них не верит, что жизнь прошла. Я в золотые годы так и думал, что в сорок сдохну, всё испытавшим и жутко мудрым. Верно, тупица. Теперь надеюсь дотянуть до семидесяти, а то и больше. Стариком быть так хорошо, так красиво. Буду злющим старым стариком и домовладельцем. Буду всех колотить своей толстой палкой. Да, надеюсь, будет кого.

У Мэрилина Мэнсона новый клип. Мэнсон в костюмчике, в галстуке, ненакрашенный. Рассылает из машины воздушные поцелуи. Потом его убивают, как президента Кеннеди. Его убивают, машина продолжает ехать, народ продолжает ликовать. Прелесть.

Мне нравится этот мир, в нем столько интересного. Бега и бильярд, убийства и пародии на них. Да, и что же я говорил? Это когда? Не говорил. Если и говорил, в виду имел что-то совершенно другое. Не пытайся поймать меня на слове. Поймаешь за руку – будет другой базар.

Ну что ты дуешься, съешь таблеточку. Тебе станет лучше, отвечаю. Ещё про Крым? Охотно, охотно. Только, пожалуйста, не делай выводов. Никогда не делай выводов из моих слов. Мне за них платят деньги.

Сентябрь; дети идут из школы, я – на пляж. Мы встречаемся на пересечении двух улиц, с разных сторон огибающих холм. На холме гуляешь вечером, если не очень пьяный и если там не гуляют коровы. Ночью выходишь во двор пописать, и небо остро блестит – прямо в глаза. Полынь пахнет, ветер дует. Море… нет, больше не могу. Будем считать, что море пересохло.

Всё же мне интересно, о чём ты думаешь? Твои мысли. Какая-нибудь дрянь, наверное, все твои мысли, а я. Только этим и занимался: всё думал, думал, о чём же ты думаешь. Так ничего и не понял. Твоя душа? Ах, твоя душа. Не знал, что она у тебя есть. Ну извини. Forgive me! Я многого не знаю.

Ну что же. Футбол – как жизнь, он никогда не кончается. За кого буду болеть? Не знаю, ещё не решил. Надо запастись деньгами на пиво, потому что все, за кого я болею, всегда проигрывают. Все, кого я люблю, оказываются дерьмом. Ну, не надо так расстраиваться. Я-то знаю, с кем путаюсь. А вот с кем путаешь меня ты?

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?