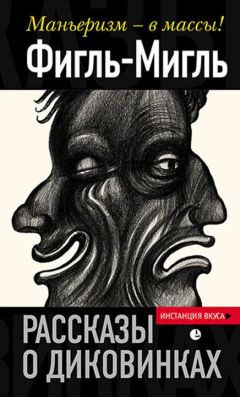

Текст книги "Рассказы о диковинках"

Автор книги: Фигль-Мигль

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Каждый уважающий себя моралист каждую новую рацею начинает со слов «в наш жалкий век». Так вот, в наш жалкий век быть учтивым – примерно то же самое, что проявлять терпимость в веке шестнадцатом или ренессансный пыл – в девятнадцатом. Вас сочтут несносным кривлякой. Или малодушным. Или угодливым. Или всё сразу. В лучшем случае – не обратят внимания. А могут перестать здороваться.

Вы старательно, вежливо кланяетесь. Следите за своими руками. Следите за голосом. Стараетесь сосредоточиться на разговоре, вместо того чтобы просто сделать внимательные глаза. Не перебиваете. Не смеётесь. Успешно сражаетесь со скукой и отвращением. Создаёте прецедент.

Серьёзная вежливость или оскорбительная, манерные дерзости или дерзкая сдержанность, тон спокойный и нагловато-почтительный – нет, всё не то. У настоящей учтивости нет своего вкуса, она пресна. Дерзить, улыбаясь, умеют многие, попробуйте быть почтительным без улыбки.

У, подхалимы!

Поэт Симеон Полоцкий (не тот) побывал в двадцать каком-то году в гостях у Сологуба. Сологуб отнёсся к поэту сурово, но проводил в переднюю и подал пальто. Поэт воспротивился. Сологуб топнул ногой и свирепо крикнул: «Это не лакейство, это вежливость». Так, по крайней мере, рассказано в дневниках Е. Шварца. Шварц не продолжает, но почему-то кажется, что поэта Симеона Полоцкого в этот день навсегда покинуло вдохновение: музы не любят прозрений, сопряжённых с риском для тщеславия. А как же сам Сологуб? А что, у Сологуба много вдохновенных стихов?

Угодливый предупредителен из корысти. Бесцеремонный грубит, чтобы о нём не подумали чего плохого. А есть ещё манерность – это когда хорошие или плохие манеры любуются сами собой. И щепетильность – чопорность, придающая важное значение внешним мелочам. И куртуазность – учтивость, к которой добавлено немножко жеманства и немножко сладострастия. (Труднодостижимо, потому что жеманство и сладострастие, при наличии, почти бесконтрольны, а при отсутствии – почти недоступны для имитации. Не рекомендуется подросткам по первой причине и творческой интеллигенции – по второй.) От всего этого учтивый уклоняется; он избегает нюансов. Его идеал – неприметность, на фоне которой смогут ярче просиять совершенства окружающих. Даже сойти с ума он старается как можно благопристойнее, не оскорбляя ничьих взоров и чувств. А замышляя выброситься из окошка, долго примеривается, чтобы у его будущего трупа на тротуаре была непринуждённая и изящная поза.

Поэтому многие находят его поведение натянутым и неестественным: кто не ведает дефиниций, судит не глядя. Ограниченные люди осуждают всё, что выходит за границы их куцего понимания, а низкие – всех, кто отваживается держаться в собственных жестоких границах. Это ещё не беда. Беда – это обременить собой строгих судей настолько, что те почувствуют себя нечужими. А нечужие все эти цирлих-манирлих быстро пресекут. Потому что не может человек быть учтивым с близкими. Если они у него есть.

СтроптивыеЕму ни от кого ничего не нужно. Разве что вот это дерево (в центре лета, на краю жизни) – вот этот дождь (как он упал на деревья) – вот этот закат (сквозь туман). И те глаза, которые всё это видели десять лет назад. Ах, невозможно? Это почему невозможно? Дерева больше нет, дожди и закаты каждый раз новые, глаза успели потускнеть, и вообще так не бывает. И упорный урод, делающий всё назло и наперекор, с трудом глотает злые слёзы. Отобрали, говорит, закат. Ладно же, подавитесь.

Ему присуще какое-то врождённое недовольство жизнью и людьми, зачастую – что особенно смешно – не подтверждённое личным опытом. Личный опыт дудит, допустим, в примиряющую дуду, а врождённые чувства колотят в полковой барабан – кто кого оборет? Ни здравый смысл, ни благодарность не укротят глубокую тоску, какое-то мучительное и мечтательное томление, необъяснимую память о несуществовавшем былом. Нежные знаки внимания, которые могут оказать люди, – ничто для того, кто добивается взаимности от солнца и атмосферных осадков. Строптивому плевать на оскорбления, которые он наносит, защищая свои воздушные замки. Но оскорблённые не останутся неотмщёнными: воздушные замки оборудованы изрядными камерами пыток.

Да, наперекор и назло, но не нарочно, а как-то так всегда само собой получается. Когда речь идёт о собственной погубленной жизни, не щадят чьё-то чужое самолюбие. Кто ж тебя так, фреринька? Вот именно, никто персонально. В таком случае – не всё ли равно, с кого спросить, от кого получить в ответ по морде. Ничего странного, если остаётся вовсе без крова человек, который только одно место в мире мыслит своим – под сенью срубленных деревьев.

НеприкаянныеНужно постучать, хотя прекрасно знаешь, что тебе не откроют. Так принято; дети решают задачки про бассейн и трубы, взрослые – об устройстве наглухо закрытых дверей. Дано: дверь, человек, у человека две руки, и он хочет, куда не пускают. Вот он стучит, спрашивает, просит, молит и опять стучит – на этот раз ногами. А мы стоим рядом и заботливо объясняем, что проще всего – обучиться не хотеть. А если невмочь и непременно нужно ломиться, то мало ли на свете других дверей с семью замками. Множественные мелкие неприятности предпочтительнее одного большого горя. Разнообразие уже само по себе развлекает.

Человечек под дверью не желает слушать злобную стоическую рацею. Он хочет именно сюда и даже готов подождать. Там, внутри, проснутся и впустят. Или, понаблюдав в глазок, оценят и впустят. А может быть, хлынет дождь – и тогда дверь распахнут из жалости. Ладно, не распахнут. Но хоть бы в щёлочку посмотреть, что там такое. Сразу семь замков – это же неспроста?

Угу; например – берегут смерть Кощея. Замки для того и повешены, чтобы всякие разные не совались. У всяких разных свой взгляд на предмет. Они почему-то думают, что дело в них, а не в кощеевой службе безопасности. Вот покажут они себя в наилучшем ракурсе – явят терпение, веру и искренние чувства, – оковы-то и того, рухнут. Вместе с темницами и их содержимым.

Впрочем, эти стены терпением и верой не проймёшь. А когда у человечка руки дополнены отмычкой, ломиком или взрывным устройством – это уже не из нашего задачника. Следующий, понимаете ли, уровень.

ХлопотливыеСочетание деланой улыбки и высокого, неприятно-быстрого голоска. Короткий ум. Золотые руки. Женщины – рукодельницы, мужчины – вечно с каким-то полезным инструментом. Умеренность, аккуратность – но не в такой степени, чтобы люди смеялись. (Поэтому они допускают, строго дозируя, вредные привычки и враждебны истинному перфекционизму.) Чистенькие, свежие, одетые неотличимо от миллионов, они не любят вызывающе модничать, любят, чтобы было опрятно и как у всех, но «все» – это только такие же. Их ненависть не убьёт, их любовь освящена Минздравом, их дети – точная копия родителей.

Будем справедливы: они редко вмешиваются в чужие дела, хотя и составили о них твёрдое мнение. Они осуждают бескорыстно, они отзывчивы и любят сплетни. Они помогают, помнят всех, кому помогли, идеальны в качестве соседей или подчинённых на нетворческой работе, терпимы как очень дальние родственники. Они ходят голосовать, интересуются политикой и внимательно смотрят новости. Им можно доверить деньги или маленького ребенка, но лучше не доверять тайн, мыслей, планов и золотого ключика. В чём-то на них можно положиться, но вообще полагаться на них не следует. С ними удобно, если сразу поставить их на место. Но как, чёрт побери, поставить на место человека, который знает, что всё в нём хорошо: и бельё, и жильё.

Спесивые«Гордость считает за собой достоинства; надменность основана на самонадеянности; высокомерие – на властолюбии; кичливость – гордость ума; чванство – гордость знати, богатства; тщеславие – суетность, страсть к похвалам; спесь – глупое самодовольствие, ставящее себе в заслугу сан, чин, высокие знаки отличия, богатство, высокий род свой и пр.»

Шутки словарей иногда заводят слишком далеко, в места, откуда нет возврата. Начни думать, что скрывается под этим «и пр.» – полезет такое, о чём полезнее не вспоминать. Не только ведь наследственная принадлежность к элите не входит в число личных заслуг, но и красота, например, и ум, и талант. Ставить себе в заслугу то, что дано изначально, действительно глупо. Но не глупее, чем думать, что высокие знаки отличия даются сдуру, без высшего тайного смысла.

Потому что как же это вынести, если без высшего смысла. Красота, ум, талант – неужели их податель был настолько легкомыслен или злонамерен, что рассеял свои дары просто так, как сорняки над полем, не глядя, куда попадёт? Драгоценные, недостижимые для личных доблести и усердия, самовольно прорастут они в теле недостойного, урода, глупца – и тот будет надуваться, раздуваться… пока не лопнет.

Но мы надеемся, что всё обстоит приличнее и проще. Что никакого «и пр.» на самом деле не предусмотрено, и дальше сана, чина, богатства и высокого рода речь не заходит. Что у спесивого один изъян: волчья шея (не гнётся). То есть первым не поклонится и на поклон может не ответить. Зато и ничего, сверх поклона, не потребует. Чтобы лезть в душу или топтать святыни – ни в коем случае; слишком много чести для душ и святынь. Он и принципы 1789 года разрешит, лишь бы благодарные пейзане, в праздничном платье, по-прежнему ломали шапки, почтительно водили хоровод и вообще помнили своё место. И ярем барщины, неполезный для хороводов, куда-нибудь уберёт, и лично введёт оспопрививание, по примеру императрицы. Со спесцою, а барин добрый.

Если бы, в таком контексте, вместо глупого самодовольства он проявлял умную гордость, пейзанам жилось бы значительно тяжелее.

СтремительныеШмяк! бряк! трень! Пролетел. Теперь мы можем не торопясь опуститься на четвереньки и собрать кипу бумаг – осколки чашки – пёструю кучку дряни, минуту назад бывшую чем-то полезным и красивым, – в общем, всё то, что стремительный мимоходом выбил у нас из рук.

Что же, утрите слёзы и утритесь. Человек, вероятно, спешил по крайней государственной надобности: к эшафоту с приказом о помиловании или к государю с вестью о поимке исключительного злодея. Даже если просто приспичило – бывает, все мы скудельные сосуды с некоторым содержимым. Станет ему полегче – придёт, извинится.

Вот чёрт, уже бежит обратно.

Самое интересное: куда бегал? Скорее всего, в такое место, куда и ходить не стоило.

Легкомыслие: между оркестром и ухомЭто хорошо, когда у человека в голове ветер: он весёлый, так и в песне поётся. Кроме того, полезный освежающий ветер противостоит вредному буйному вихрю (у манихеев). При чём тут манихеи? Да просто слово красивое.

Голова как пещера с сокровищами, только сокровища сильно б/у и вообще краденые. Жизненная позиция, убеждения, воспоминания, труха, железо, копившийся годами хлам. Гнильца с незначительной примесью золота. И мысли, мысли. О псарне и родне.

Лёгкие мысли. Почему мысль должна быть свинцом? кирпичом? краеугольным камнем, которым, при случае, можно и убить? Почему не стрекозой, золотисто-зелёной змейкой, то ли воробьём, то ли цветком в волшебных садах Гофмана – там, где плещет водой листва, смешаны краски и время безоблачно. Безоблачно. Как у крошки Цахеса.

Крошка Цахес вспомнился непосредственно вслед за садами. Неужели эта страшная сказка – только о маленьком уродливом негодяе, без лишних раздумий сожравшем плоды чужих талантов и трудолюбия. Разве не о легкомысленной фее, которой следовало быть поосторожнее со своими дарами. О людях, которые – стоило утратиться чарам – разразились смехом («зычный надругательский смех», поясняет автор для совсем тупых), подхватили малыша и перебрасывали его друг другу, как мяч. (Трудно сказать, называется это легкомыслием или как-то иначе.) Старая мать, которая со слезами просит отдать ей мёртвое тельце урода, чтобы набить из него чучело и поставить на шкаф «на вечное вспоминовение». (Тут даже фея опешила.) Единственным приличным человеком во всей этой безобразной истории выглядит камердинер, выудивший захлебнувшегося Циннобера из «красивого серебряного сосуда с ручкой». Камердинер «вытер досуха своего бедного, злополучного господина чистыми полотенцами, положил его на постель, укрыл шёлковыми подушками, так что на виду осталось только маленькое сморщенное личико».

Сделать что-то, не подумав о последствиях. По велению сердца был совершён поступок или по глупости – жалкий результат один, и он налицо. Или же легкомыслие как безрассудство: предвидеть последствия, не игнорировать их, до и после. После бала случается всякое. А зато какая была музыка!

Или вот ещё: легкомыслие как осознанный и добровольный отказ от метафизики. Когда в одну из бессонных ночей показалось, что понял всё-всё: жизнь, людей, себя, даже вышни силы. Если кто остаётся после такой радости жить, живёт под слоганом «как важно быть несерьёзным». Жизнь в стиле рококо: заниматься только пустяками, говорить только милый и изящный вздор. Развлекаться, щепетить – модничать, рядиться напоказ. Провести ревизию библиотеки и все стихи сжечь, за исключением красивой версификации и светлого пустозвонства. Чувства подморозить, ум подавать в ведёрке со льдом, а если понадобится натюрморт с фруктами, то вот он – заводной апельсин математически расчисленного остроумия.

Об этом виде легкомыслия и говорят, что оно рассудочно. (Рассудку всё как-то ставят в вину то, что он стремится себя сохранить.) Но почему бы не быть и такому пути самурая: не заморачиваться на общеизвестном, радоваться общедоступному. Порхать без понтов. Какие, в самом деле, понты, если все мы умрём одинаково бесславно: и стрекозы, и муравьи. Вы ведь знаете – должны знать – мораль этой басни.

И мне глупую стрекозу вовсе не жаль. Ей следовало бодро, честно замерзнуть, чести мундира ради. Попытка обменять рассудок на чечевичную похлебку – что за легкомыслие! Почти такое же, как обучать стрекоз стоической философии – в полёте, на волне музыки. Волна когда-нибудь схлынет, оставив пену. Красивую. Лёгкую.

Упрямство: между супом и говядинойВсё тот же Герцен, которому мы обязаны тонкими наблюдениями природы не только насекомых, но и человеческой, наблюдал как-то своего приятеля Н. Х. Кетчера за обедом. И нашел подтверждение вопиющему упрямству означенного: приятель Кетчер курил между переменами блюд, не дожидаясь конца обеда. Ничем хорошим, разумеется, это закончиться не могло: «Он стал дичать, привык хмурить брови и говорить без нужды горькие истины».

Вот какие оказались у приятеля худые и поносные склонности – только Шекспира переводить, что, впрочем, Кетчер и осуществил. А был бы посговорчивее – курил в положенное время, в отведённом месте – переводил, как все, Фейербаха, – всё бы и обошлось. Даже, может быть, женился бы на ком-нибудь поприличнее, вместо того чтобы оскорблять нелепым браком тонкие чувства друзей. Друзья тоже нервные. Известное дело, Воробьёвы горы.

Некоторые, знаете, любят злоумиться: своевольно идти на худое, не слушаясь доброго. Причем худое и доброе – это детали, а главное слово, конечно, «своеволие». Упрямый это вот какой: не принимающий ни советов, ни приказаний, а делающий всё по-своему. Хоть надорвусь, да упрусь. И нечто в виде осла снова и снова вылезает из вырытых для него могильных ям.

Ух, друзья бесятся. И не только они – но и вообще всё живое. Допустить, чтобы кто-нибудь был несчастен по своей вине и счастлив на свой лад – как можно! Это всё равно что признаться: мы не вольны в счастье и несчастье этого человека, он не в нашей власти. Он во власти своих химер. Он от нас сбежал, как сказано в финале фильма «Бразилия».

РассудительныеА в лучших друзьях у упрямца всегда ходит кто-то рассудительный. Упрямцу загорится, например, что календарная весна, а двадцатиградусный мороз – это так, происки Гидрометцентра, он оденется в соответствии с весной – и гулять. А друг его так и обомлеет. Стой, кричит, простудишься! И бежит следом с шапкой. Даже в спешке свою шапку позабыл.

Лежит потом в постели, бедняга, лечится.

Как мы смеялись над новыми людьми Чернышевского! За что? За топорную прямолинейность мыслей и чувств, идиотическую веру в человеческий разум, привычку аккуратно поправлять занавеску, покидая горящий дом. Каким бы хорошим и честным себя ни числил, а, глядя на такое, сразу становишься человеком из подполья. Вплоть до того, что начинаешь питать к идиотам какое-то тёплое чувство: хочется пожалеть, защитить… Позвольте уж и Щедрина кстати процитировать: «Приятно сказать человеку: “ты найдёшь во мне защиту от набегов!”, но ещё приятнее крикнуть ему: “ты найдёшь во мне ум, которого у тебя нет!”»

Всё это обескураживает, тем более что у нашего лучшего друга воспаление лёгких. Жалко его до невозможности. Оправится – будет, конечно, рацеи читать, – ну так рацеи на то и созданы, чтобы их мимо ушей пропускали, да и неужели в рацеях дело. Чему нас учат школа и жизнь, ребята? Первый ученик, очкарик может быть – вопреки всему – хорошим человеком.

ПростодушныеПростая душа должна быть глуповата – это уж так заведено классиками всемирной литературы. После всех великолепно преподанных уроков – когда не должно оставаться ни сомнений, ни сил – она одна уходит с пустой зачёткой. Профессорско-преподавательский состав в отчаянии, товарищи скорбят и глумятся. Порхает словцо «дебил».

Простодушный, между тем, вовсе не тупой. Он понимает, что «заходите запросто», «будьте как дома» – всего лишь слова, поэтому будет, как путный, ждать приглашения и в гостях вести себя чинно. Но он думает, что раз зовут в гости, значит, хотят видеть. Если обещают, то постараются выполнить. Если написано «не шуметь», или «прием с 9 до 16», или «грандиозные скидки», так это и следует понимать. Если речь не об уроках жизни, учится он хорошо и когда-нибудь становится выдающимся специалистом в какой-нибудь узкой маловажной области. Так что не тупой. Иногда даже откровенно умный.

Большинство слов произносится для поддержания беседы, и только. Поэтому нормальный человек прислушивается не к словам, а к интонациям. У простодушного логика такая: если хвалить и ругать никто не обязан, то можно надеяться, что похвалы и ругательства будут искренними. О злобедный тупица! Самое искреннее, что может сделать человек – это от злонамеренного вранья перейти к бессмысленному, фальшь одного дня размазать по всей жизни. Мы почти никогда не сталкиваемся с прямым злоумышлением, но постоянно – с безответственностью и тем отсутствием совести, которое само себя называет плохой памятью. Ничего особо злодейского в этом нет, но и морали не извлечь, разве что сакраментальное «уж больно вы просты, сударь». Эта мерзкая истина взбадривает на незамедлительную энергичную борьбу с любой сложностью. Даже психологической или цветущей.

ТщедушныеОни ещё не в могиле, но уже на пути к тому, чтобы ценить себя невысоко. Не в унынии дело – и не в усталости, – и не в том, что силы скудели, скудели, да и того – не могут уныние, усталость и скудеющие силы совершить такой чудесной метаморфозы, – а просто разорвалась одна маленькая артерия – или жилка – и душа успокоилась. Перестала интересоваться пейзажем и игрой света, прислушиваться к голосам воды, разговаривать с пространством – замирать и томиться в ходе указанных мероприятий. И не то что старые муки забылись или нет новых, а только всё это уже не имеет значения. Грустить ни о чём, мечтать ни о чём больше не хочется.

И оказывается, что всё, что теперь так немощно и хило, было таким всегда, и цвело только в стихах Ф. И. Тютчева. Даже относительно смены времён года берут сомнения. Потому что когда бредёшь сквозь январь, дрожа под тулупом, трудно всерьёз поверить, что когда-то было лето. Тем более весна.

И так странно, с непривычки.

Маленький трактат об обаянииНичего такого, только голос и взгляд. Человек, скорее всего, – полный подонок. Это ещё счастье, если умный. Может оказаться подонком и дураком. Зачем, спрашиваешь, такому дураку волшебная дудочка? А зачем тебе уши?

За какие семь морей уносить ноги, если твой убийца меньше всего озабочен мыслью о преследовании? Определённо не в себе был Одиссей, когда давал хитроумные инструкции спутникам. Любопытство и тщеславие: я, дескать, буду единственный из смертных, который спустится в этот ад… тьфу, услышит серебряные голоса сирен. Ну да, услышал. Так и пошёл в свой ад вместе с мачтой. А мачта, ребята, ни в чём не провинилась – но ведь и Тесей разделил судьбу Пирифоя.

Я уже хотел на всех парусах проскочить это гиблое место, но озаботился необходимостью восстановить доброе имя сирен или, по крайней мере, что-нибудь да вякнуть в их защиту, потому что мне – как знающему, что там было на самом деле, – их жалко.

Так вот, сирены (Телксиопа, Мольпа, Пейсиноя; кифара, флейта, вокал) – дочери бога Ахелоя и, представьте, Мельпомены. Родились они люди людьми и только потом, оказавшись разборчивыми невестами или просто не желая выходить замуж, навлекли на себя гнев и месть Афродиты, превратившей их тела от бёдер в птичьи. Музы (их, выходит, тётки), победив сирен в состязании (когда б мы увидели эти игры древних греков), ощипали их и сделали себе венки из их перьев. Уловка Одиссея привела к тому, что несчастные утопились.

Выходит, сирен я приплёл напрасно; сирены – всего лишь аллегория вечного похмелья в чужом пиру. Не для себя сирены старались; была на то злая воля богов. Обаятельный человек, в общем-то, тоже редко старается для себя самого. Может, какие-то жители попросят его освободить город от каких-то крыс, а он и жителей вместе с крысами выведет. Ему что, много от этого пользы и удовольствия, присвоит он себе животишки мирных бюргеров, жён их, дома и скот? Просто, вы понимаете, дудочка поёт, моряки тонут, крысы гибнут, дети пропадают в пещерах, и над всем этим великолепием – небо и солнце, что тоже неплохо. Любуйся, залепив уши.

Или не будь крысой. Не ведись на эту музыку.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?